基于氣候適宜度的水稻產量動態預報模型

郝 玲,任曙霞,張 佩,董京銘,朱云鳳,何 玲,張亞東

(1.江蘇省連云港市氣象局,江蘇 連云港 222006;2.江蘇省氣象局,江蘇 南京 210008)

0 引言

水稻是我國重要的糧食作物之一,氣候條件的適宜程度及變化情況會直接影響水稻的生長發育及產量形成[1-5],因此跟蹤氣候條件的變化,掌握氣候適宜程度對晚稻生長發育和產量形成的影響,能夠為農業生產者及時合理地開展田間管理工作提供理論支撐和科學依據,是現代農業氣象為農服務的重要組成部分[6-10]。

作物產量預報在我國已經進行了較長時間的研究和應用,預報的基本方法也很多,這些方法為作物氣象產量預報奠定了基礎。但是這些方法多在固定時間對作物產量進行預報,在動態跟蹤預報方面的應用則較少。近年來,許多學者開展了作物產量動態預報研究[11-16]。鄭昌玲等[17]利用作物產量歷史豐歉氣象影響指數對早稻產量進行了動態預測,預測效果較好,但是這種方法沒有考慮氣象因子量值的變化,從而影響了預報的穩定性。帥細強等[18]利用水稻生長模型對江南雙季稻的產量進行了動態預測,但是作物模擬模型所需的部分實時數據在實際中難以獲得,參數調整也較為困難,大范圍應用的效果不夠理想。易雪等[19]利用氣候適宜指數對湖南的早稻產量進行了動態預報,但未考慮生產措施和重大氣象災害特別是成熟收獲階段氣象災害對早稻產量的影響。上述動態預報方法的預報結果都存在一定的不穩定性,且它們的預報時段仍然較長(一般在1個月以上),未做到真正的精準動態預報。因此,隨著我國現代農業生產的發展,原有的預報方法在預報時間等方面已經不能滿足國家糧食安全預警和指導農業生產的需要。

本文在已有的水稻氣候適宜度研究的基礎上,根據江蘇地區的氣候特點和水稻生長發育特性,構建了適用于江蘇地區的水稻降水、溫度及日照適宜度模型,并在此基礎上建立水稻氣候適宜指數,構建了基于氣候適宜指數的水稻產量的動態(逐生育期、逐月、逐旬)預報方法。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

江蘇地處長江經濟帶,屬東亞季風氣候區,處在亞熱帶和暖溫帶的氣候過渡地帶,其農業生產條件得天獨厚。江蘇的糧食單產在我國維持著較高水平,糧食總產量在全國各省(市)中始終位居前列,在平衡國內糧食供應、保障我國糧食安全方面作出了重要貢獻。水稻是江蘇省糧食的主體,也是江蘇農業的支柱產業之一,其產量形成是一個與氣象條件密切相關的動態過程[20]。

1.2 數據來源

本研究所用氣象資料包括江蘇省13個氣象觀測站的日最高溫度、日最低溫度、日平均溫度,以及逐日的日照時數和日降水量等地面氣象觀測資料;資料年份為1981─2016年。其中,1981─2014年氣象資料用于模型建立與模型的回代檢驗,2015─2016年氣象資料用于模型預報檢驗。各市水稻產量資料和氣象資料均來自江蘇省氣象信息中心。

1.3 江蘇省水稻氣候適宜度模型的建立

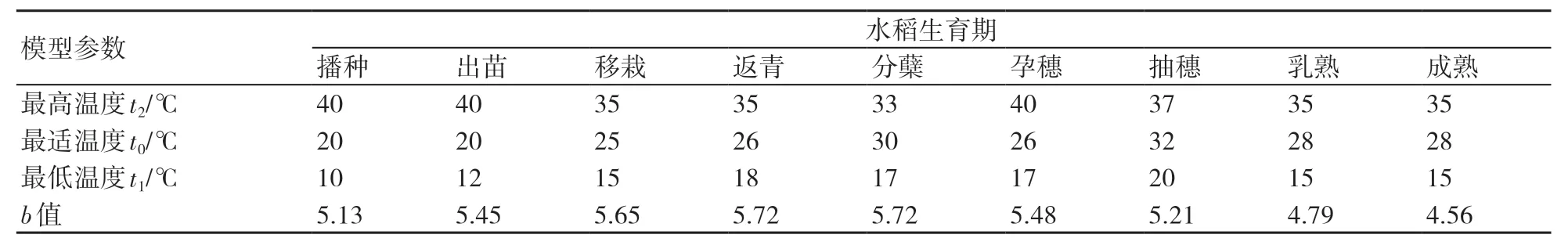

1.3.1 溫度適宜度 首先計算各站點的日溫度適宜度S(ti),公式為:

式(1)~式(2)中:S(ti)為氣象站點i的日溫度適宜度;ti表示站點i的日平均溫度,t1、t2、t0分別是水稻各生長發育階段生長發育的三基點溫度,即最低溫度、最高溫度和最適溫度,如表1所示。

表1 江蘇省水稻氣候適宜度動態模型的參數值

然后計算所有站點的日溫度適宜度的平均值,得到各市的日溫度適宜度。同樣,計算所有市的日溫度適宜度的平均值,得到全省的日溫度適宜度,計算公式為:

式(3)中:S(t)為各市或全省的日溫度適宜度;n代表所屬區域內站點數量。

最后由日溫度適宜度算出旬溫度適宜度,計算公式為:

式(4)中:S(t旬)為各市或全省的旬溫度適宜度;m代表計算旬內的天數。

1.3.2 日照適宜度 其計算公式為:

式(5)中:S(si)為氣象站點i的逐日日照適宜度;si為站點i的逐日日照時數;s0為站點逐日日照百分率為70%時的日照時數;s1為站點逐日日照百分率為30%時的日照時數;b為常數。

各市及全省的逐日日照適宜度S(s)及旬日照適宜度S(s旬)的計算公式 與式(3)~式(4)類似。

1.3.3 降水適宜度 其計算公式為:

式(6)~式(8)中:S(p旬)為站點的旬降水適宜度;p為站點的旬降水量;R為站點的多年(1981─2010年)旬平均降水量。

各市及全省的旬降水適宜度S(p旬)的計算公式與公式(4)類似。

1.3.4 氣候適宜度模型 為了綜合反映溫度、降水、日照這3個因素對作物生長發育和產量形成的影響,本文建立了作物氣候適宜度模型。

式(9)中:F(c旬)為各市或全省的旬氣候適宜度;S(t旬)、S(p旬)、S(s旬)分別為各市或全省的旬溫度適宜度、旬降水適宜度、旬日照適宜度。

1.4 基于氣候適宜指數建立產量動態預報模型

1.4.1 趨勢產量的處理方法 作物產量的影響因素有很多,目前一般分為氣象因素、農技措施因素和隨機“噪聲”三大類。其中農技措施因素反映一定歷史時期社會生產的發展水平,主要包括耕作水平、施肥、病蟲害控制、品種特性及增產措施等,其相應的產量分量稱為趨勢產量。模擬和預測趨勢產量的常用方法有:線性回歸、非線性回歸(正交多項式)、分段回歸、滑動平均(包括直線滑動平均)、指數平滑、調和權重等。采用不同方法模擬趨勢產量,所分離的氣象產量結果并不相同,甚至截然相反。一般來說,采用非線性模擬方法可以取得較好的效果;但是在線性趨勢明顯時,采用各種方法的效果差異不大,而線性模擬計算最簡便。

本研究分別采用線性分離、二次曲線、滑動平均(3 a、5 a)及差值百分率等5種方法對趨勢產量進行處理。

1.4.2 建立氣候適宜指數 由于作物在各個生育階段的生理、生態特征不同,因此其對周圍環境條件的需求也不同;同時,各個時段的環境因子對作物生長發育及產量形成的滿足程度亦有差異。因此,為了客觀地反映不同時期環境因子對作物的影響程度,有必要建立作物從播種至某一生育階段的氣候適宜指數。本研究采用加權集成的方法,構建江蘇省水稻生育期內從播種至任意時段的氣候適宜指數計算模型。

式(10)中:F(C)為作物從播種至某一生育階段的氣候適宜指數;Fi(c旬) 為區域內的旬氣候適宜度;n為旬數;Ki為各旬氣候適宜度對產量的影響系數(即權重)。

目前,確定指標權重的方法有專家咨詢法、因子分析法和相關系數法等。本研究采用相關系數法來確定水稻生育期內各旬氣候適宜度的權重。具體計算方法:首先計算水稻生育期內每一旬氣候適宜度與水稻氣象產量的相關系數;然后計算每一旬相關系數占水稻生育期內所有旬相關系數總和的比值,以此作為該旬的權重系數,即影響系數Ki由下式求得。

式(11)中:Ki為各旬氣候適宜度對產量的影響系數,其值位于[-1,1];Ri為區域內某旬氣候適宜度與氣象產量間的相關系數。

1.4.3 建立作物產量動態預報模型

1.4.3.1 一元一次模型的建立 首先構建作物氣象產量與氣候適宜指數的線性模型,即:

式(12)中:Yj為第j年的作物氣象產量;Fj(C)為第j年的作物氣候適宜指數;a0、a1為系數。

用式(12)計算出作物氣象產量的預測值后,再用下式計算氣象產量的預測值與實際值Yj間的相關系數r:

最后用下式計算出作物的預報產量:

式(14)中:Y預報為作物的預報產量;Yt為從作物產量分離的農業技術產量;Yj為作物的氣象產量。

模型對作物產量的預報準確率用下式計算:

1.4.3.2 一元二次模型的建立 作物氣象產量Yj與氣候適宜指數Fj(C)間的一元二次模型(非線性模型)為:

式(16)中,b0、b1、b2為系數。

先用式(16)計算出氣象產量的預測值,然后計算作物的預報產量和預報準確率,計算公式同式(14)~式(15)。

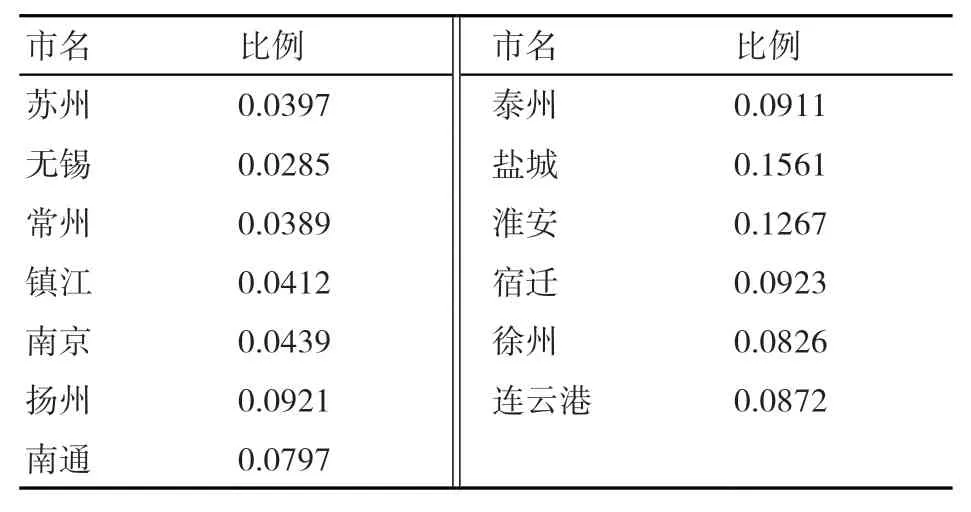

計算全省的作物預報產量時,對13個市的作物預報產量進行加權求和,權重為各參與計算的市水稻種植面積占全省水稻種植面積的比例(表2)。

表2 各市水稻種植面積占江蘇全省水稻種植面積的比例

2 結果與分析

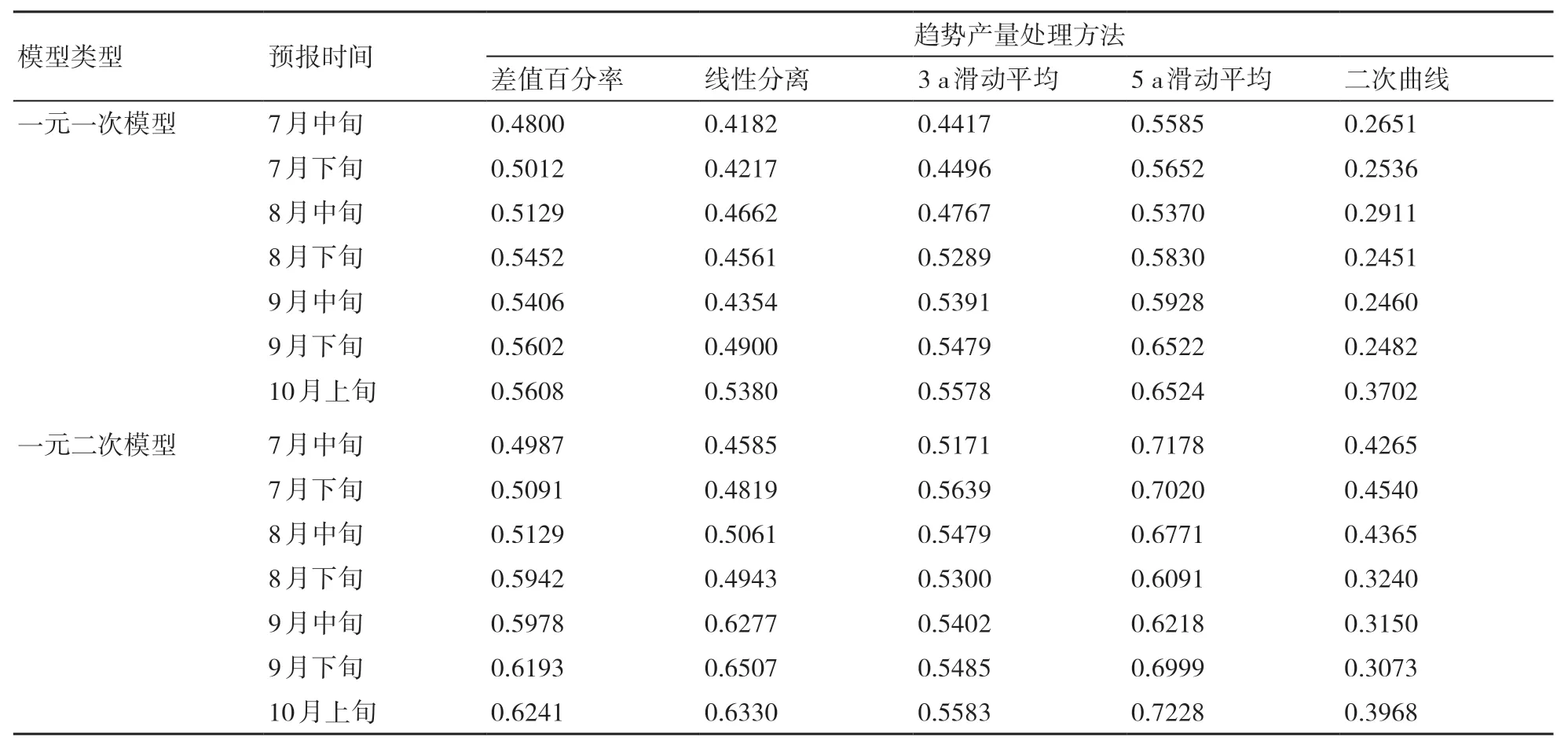

2.1 5種處理方法下趨勢產量預報模型的預報效果

統計和對比分析了線性分離、二次曲線、滑動平均(3 a、5 a)及差值百分率等5種處理方法下趨勢產量預報模型的預報效果,結果如表3所示。除了二次曲線法外,在其他4種處理方法下,水稻實際氣象產量與模型擬合氣象產量間的相關系數均通過了顯著性檢驗,其中,采用5 a滑動平均法的相關系數最高,其次是差值百分率法和3 a滑動平均法,而采用線性分離法的相關系數最低。

表3 不同處理方法下實際氣象產量與模型擬合氣象產量間的相關系數

2.2 基于氣候適宜指數建立的水稻產量動態預報模型

江蘇省長江以北地區的水稻一般在5月上旬開始播種,蘇南地區在5月中下旬開始播種,均在10月中旬以后收獲。為了達到動態滾動預報水稻產量的目的,利用1981─2014年歷年氣候適宜度分別建立了江蘇省13個市及全省從播種到任意旬的產量氣象預報模型。

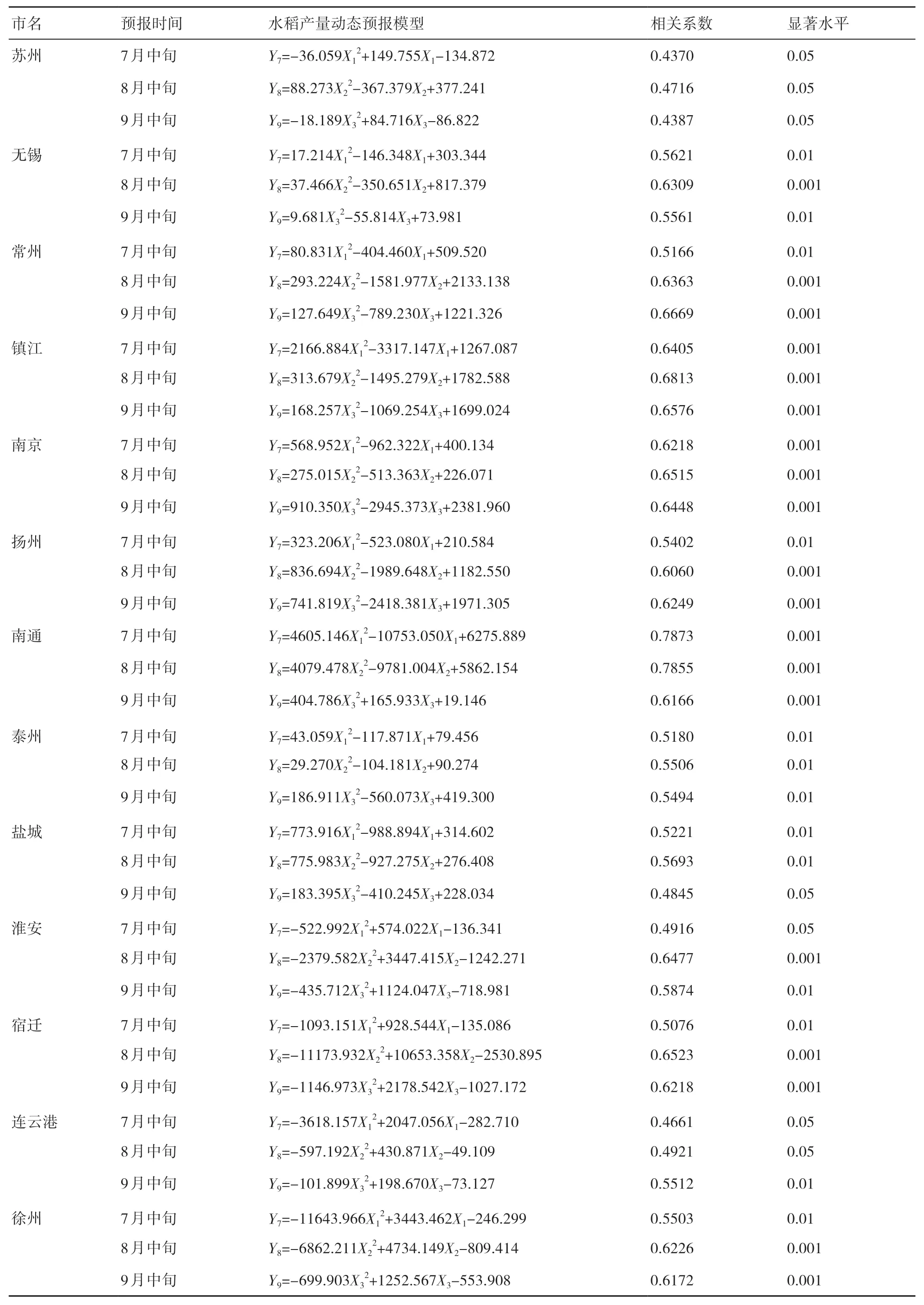

以7月中旬、8月中旬及9月中旬為例,建立的水稻產量動態預報模型見表4。表4中Y7、Y8、Y9分別為7月中旬、8月中旬和9月中旬水稻氣象產量的預報值,X1、X2、X3分別為播種至7月上旬、播種至8月上旬、播種至9月上旬的氣候適宜指數。由表4可見,13個市的水稻產量動態預報模型均通過了顯著性水平α=0.05、0.01或0.001的檢驗。

表4 基于氣候適宜指數建立的江蘇省13個市的水稻產量動態預報模型

2.3 水稻產量動態預報模型的檢驗與應用

分別對江蘇省13個市1981─2014年歷年水稻產量進行歷史擬合檢驗,結果表明:13個市歷年不同起報時刻的擬合準確率最大值為99.99%,最小值為57.27%,平均值為95.05%;準確率大于或等于95.0%的占62.75%,準確率為90.0%~94.9%的占25.72%,準確率為85.0%~89.9%的占7.54%,準確率為80.0%~84.9%的占2.87%,準確率為70.0%~79.9%的占1.06%,準確率小于70.0%的占0.08%。

采用上述方法在2015、2016年的7月中旬、8月中旬和9月中旬分別對江蘇省各市的水稻產量進行了預報應用。由表5可見,在2 a間的3次預報中,預報準確率最大值為99.92%,最小值為78.01%,平均值為96.15%;預報準確率大于或等于95.0%的占71.08%,準確率在90.0%~94.9%的占24.10%,準確率小于90.0%的占4.82%;7月中旬、8月中旬和9月中旬開始預報的平均準確率分別為96.55%、95.80%和96.11%。

表5 2015和2016年不同時間對江蘇省各市水稻產量的預報結果

3 結論與討論

本文基于江蘇省13個市水稻的生理特性以及氣候條件,分別構建了適于該省各市水稻的溫度、日照、降水適宜度模型,并根據氣候適宜度與產量的相關關系,確定了氣候適宜指數,從而建立了基于氣候適宜指數的江蘇省各市的水稻產量動態預報模型。在此基礎上,采用加權集成方法,構建了江蘇省水稻生育期內從播種至任意時段的氣候適宜指數計算模型以及水稻產量的動態預報模型。采用5種方法對水稻的趨勢產量進行處理,根據不同處理方法下實際氣象產量與模型擬合氣象產量間的相關系數,得出5 a滑動平均法的處理效果最好。

利用1981─2014年歷年氣候適宜度分別建立了江蘇省13個市及全省從播種到任意旬的產量氣象預報模型,并對模型結果進行了歷史擬合檢驗,擬合準確率最大值為99.99%,最小值為57.27%,平均值為95.05%。用2015及2016年的數據對模型進行了預報應用,預報準確率最大值為99.92%,最小值為78.01%,平均值為96.15%,達到了業務工作中水稻收獲前1個月準確率95%以上的預測標準,說明所構建的水稻產量動態預報模型的預報效果較好,能夠應用于實際工作中。