農業保險對農民收入的影響研究

——基于農業信貸中介效應的分析

蔡姝悅,李敬鎖

(青島農業大學 經濟管理學院(合作社學院),山東 青島 266109)

0 引言

增加農民收入是解決“三農”問題的核心[1],是推動“三農”工作發展的重中之重,也是鄉村振興工作的核心部署。數據顯示,2021年農村居民人均可支配收入18931元,較2012年翻了一番多,農民生產生活水平顯著提升,其中2017—2019年農村居民可支配收入的實際增長率分別為7.3%、6.6%和5.8%,呈現出明顯的放緩態勢,因此,更好地保障農民收入持續穩定增長成為各界關注的重點。農業是高風險產業,農民是低收入群體,農業保險是幫助農民抵御風險的有效途徑,是保障農民收入的重要舉措[2]。據全國農業保險數據,2021年我國農業保險保費規模為965.18億元,同比增長了18.4%,為1.88億戶次農戶提供風險保障共計4.78萬億元。農業保險能夠降低農業生產風險,保障農業生產的順利進行,進而保障農民收入水平。然而,當前我國農業保險的發展面臨著農業保險承保不規范等問題[3],在保障農民增收方面還面臨一定挑戰,因此,探究農業保險對農民收入的影響及作用機理具有重要的理論價值和現實意義。

關于農業保險對農民收入影響的研究,學者們從不同維度進行了探討。在全國樣本分析層面,存在正反兩面的看法,如王立勇等[4-5]基于全國層面的數據認為,農業保險的補貼政策可以有效提升農民收入;Babcock等[6]研究發現,農業保險對農民的收入沒有正向影響;石文香等[7]利用全國31個省份的數據得出農業保險對農民收入影響具有門檻效應,因為貧困陷阱的存在進而降低了農民收入。在區域樣本分析方面,周穩海等[8]利用河北省11個市的數據得出,農業保險提高了農業產出,從而促進了農民收入增加;張躍華等[9]通過對上海市的保險數據進行分析認為,農業保險對農作物產量的影響并不顯著,進而不會影響農戶收入。

關于農業信貸對農民收入影響的研究中,亦存在不同的觀點,如范方志[10]研究認為,農業信貸為農戶提供生產資金,提高了農業技術效率,從而增加了農民收入;張建軍等[11]通過對江蘇、湖北兩地的農戶進行調研認為,農業信貸與農業保險的互聯能夠改善農戶信貸配給,進而增加農民收入;廖樸等[12]研究發現,“信貸+保險”的扶貧效果比單獨的信貸產品或單獨的保險產品要好。但也有部分研究持相反觀點,如劉西川等[13]研究得出,樣本地區農戶不僅受到供給信貸約束,還受到需求信貸約束,數量配給、交易成本配給與風險配給是農戶被配給擠出正規信貸市場的3種重要方式,中低收入農戶可能面臨著更為嚴重的交易成本配給和風險配給;張穎慧等[14]研究認為,貧困地區對農業信貸的金融排斥,導致其無法起到增加農民收入的效果。

關于農業保險對農業信貸影響的研究,上文分析說明了農業信貸中農戶很容易受到信貸配給的影響,而農業保險可以降低農民受災損失,保障信貸資金順利落實。目前,學術界關于農業保險對農業信貸影響的研究較少,多數學者認為農業保險能夠在一定程度上緩解農業信貸的困境,從而促進其發展,如方首軍等[15-16]研究認為,農業保險通過增強農戶融資能力、分擔農村信貸過程中的風險,促進了農業信貸發展;張偉等[17]研究認為,農業保險可以降低農業風險,有利于農民提高貸款的可得性,促進農業信貸發展,有利于農民脫貧,從而促進農民增收。

已有相關文獻提供了很好的借鑒思路,但仍存在以下不足:一是關于農業保險、農業信貸對農民收入影響機理的研究尚且不足;二是現有文獻多是對不同收入層次的異質性分析,缺少對東、中、西部地區的異質性探討。為此,本研究利用2009—2020年的數據,通過構建固定效應模型和中介效應模型考察農業保險、農業信貸對農民收入的作用機制,并進一步探究其區域異質性,有利于進一步理解農業保險對農民的增收效應,并為各地區制定差異化農業金融政策提供經驗依據。

1 理論分析及研究假設

1.1 農業保險對農民收入的影響分析

農業保險在自然災害、意外事故、疫病或者疾病等事故發生后,通過補償農民損失的方式能夠保障農民收入。(1)農業保險履行了損失補償的義務,通過補償農民所遭受的損失,直接獲得的經濟補償能夠降低農民當季的收入損失,從而保障農民收入水平。(2)農業生產者用補償金進行下一周期的農業活動,保證農業生產活動的順利進行和穩定農業產量,從而提高農業收入,因此,農業保險能夠增加農民收入。(3)農業保險施行后,由于損失能夠得到賠付,經濟能夠得到補償,農業生產者減少了后顧之憂,因此,提高了農民的生產積極性,促使農作物增產,進而推動農民增收。(4)農業保險能夠通過轉移風險促進農業技術的采納與應用,農戶在投保后采納農業新技術的積極性得到提高,能夠提升農業生產率,從而實現收入的增長。基于上述分析,提出研究假設H1:農業保險有利于促進農民收入的增長。

1.2 農業保險通過農業信貸對農民收入的影響分析

農業信貸市場中,農業信貸機構與農戶之間存在著信息不對稱的情況,農業信貸機構通過信貸配給的方式,解決農業信貸市場與農戶之間存在的信息不對稱問題,而農業保險通過設置適當的信貸配給,緩解農業信貸的困境。首先,農業保險可以將農戶的風險信息共享給農業信貸機構,以此來緩解農業信貸機構與農民之間的信息不對稱問題,信貸機構能夠避免道德風險與逆向選擇,通過向農民發放適度的貸款、更新適度的信貸產品,從而促進農業信貸的發展。其次,農業保險通過補償農民所遭受的損失,能夠保障農民的當期最低收入以及下一周期的生產經營活動,進而降低農民信貸借款的違約風險,有助于農民再次獲得貸款,保障農民信貸活動的順利進行,促進農業信貸市場的平穩運行。最后,農業保險保單具有抵押品的功能。農業保險保單可以充當擔保抵押物,因此提高了農民信貸的額度,進而有效緩解農民的融資約束,更好獲得農業信貸。農業信貸對農民收入的影響主要體現在農業信貸提供給農戶更多的生產資金,促進農民產出的增加和收入的增長。隨著農業信貸的發展,能夠緩解農戶生產的資金約束,進而加大對農業新技術和農業機械化的使用,提高農業生產效率,擴大生產經營規模,從而帶來農業更多的產出,促使農民增收。基于上述分析,提出研究假設H2:農業信貸在農業保險促進農民收入增長的過程中發揮中介作用。

2 變量選取、數據來源及模型構建

2.1 變量選取

2.1.1 被解釋變量 本研究以農民收入(fin)作為被解釋變量,采用農村居民家庭人均可支配收入來定義農民收入。選取的數據樣本區間為2009—2020年,其中2013年農民收入衡量指標發生了變化,但相關數據變化不大[18],因此,被解釋變量采用農村居民家庭人均可支配收入這一指標。

2.1.2 解釋變量 選取農業保險發展水平(ain)作為解釋變量,借鑒袁輝等[19]的研究方法,采用農業保險密度這一指標來度量農業保險發展水平,該指標能夠清晰地反映出一個地區農業保險的發展程度和農民保險意識的強弱,選取該地區農業保險保費收入與鄉村人口的比值衡量。

2.1.3 中介變量 選取農業信貸發展水平(acr)作為中介變量,有關農業信貸發展水平的衡量指標較多,參考苑美琪等[20]的研究方法,采用人均涉農貸款余額來定義農業信貸發展水平。

2.1.4 控制變量 選取城鎮化率、第一產業比重、第二產業比重、人均耕地規模4個指標作為控制變量。(1)城鎮化率。城市發展可以為農民提供更多的就業機會,從而帶動農民收入的增加,因此,將其作為控制變量納入模型,用城鎮人口占總人口的比值表示;(2)第一、第二產業比重。產業結構能夠在一定程度上影響農民收入,進而促進農業保險和農業信貸的發展,因此,將其作為控制變量,以第一、第二產業生產總值與總產值之比來表示;(3)人均耕地規模。農業經營規模能夠顯著影響農民收入,因此,將其作為控制變量納入模型,采用農作物總播種面積與鄉村從業人員的比值來表征。各類變量的描述性統計如表1所示。

2.2 數據來源

選取2009—2020年全國31個省份的數據進行實證檢驗,數據來源于《中國農村統計年鑒》《中國統計年鑒》《中國保險年鑒》《中國金融年鑒》以及各省《統計年鑒》等。此外,為了消除可能存在的異方差情況,將被解釋變量進行對數化處理。

2.3 模型構建

2.3.1 基準回歸模型 基于上文分析,構建雙向固定效應模型,以驗證農業保險對農民收入的影響效應。具體模型為:

式(1)中,α0、c、λ表示待估計參數;i、t分別代表省份和年份;lnfinit為被解釋變量農民收入;ain為解釋變量農業保險;X為控制變量,包括城鎮化率、第一產業比重、第二產業比重和人均耕地規模;εit為隨機干擾項。

2.3.2 中介效應模型 根據上文假設H2的分析,參考溫忠麟等[21]關于中介效應的檢驗思路,在模型(1)的基礎上建立中介效應模型:

式(2)~式(3)中,lnfinit為被解釋變量農民收入;acr為中介變量農業信貸。當模型中待估系數a、b、c均為顯著時,則存在中介效應。若c′不顯著,則為完全中介效應;若c′顯著,則為部分中介效應。

3 實證分析

3.1 基準回歸

基于上述理論分析和基準回歸模型,采用固定效應模型進行回歸分析,同時,將ols混合回歸和隨機效應模型作為不同計量方法的穩健性檢驗方法,以分析農業保險與農民收入之間的關系,估計結果如表2所示。

模型1即固定效應模型檢驗結果(表2)表明,農業保險在1%的水平上顯著為正,即能夠正向顯著促進農民收入,說明農民投保農業保險后,風險得到控制,損失得到賠付,進而增加了農民收入,證實了假說1的合理性。模型2、模型3運用混合ols回歸、隨機效應模型檢驗了模型的穩健性,模型2和模型3的顯著性、系數均與模型1表現出一致性,證實了回歸結果的穩健性。從控制變量來看,城鎮化率能夠正向顯著促進農民收入的增加,說明城鎮化的發展給農民帶來了就業崗位,從而帶動了農民收入的增加。第一、第二產業比重與農民收入存在負相關關系,不利于農民收入的增長。人均耕地規模在混合ols回歸中與農民收入呈顯著負相關,在固定效應回歸與隨機效應回歸中與農民收入呈顯著正相關,表明人均耕地規模的擴大對農民收入的影響還有待進一步考量。

3.2 中介效應分析

基于中介效應檢驗方法,對公式(1)~公式(3)進行逐步回歸,進而探討農業信貸能否在農業保險增收中發揮中介作用,檢驗結果如表3所示。

表3 中介效應檢驗結果

由表3可以看出,模型4中農業保險對農民收入的估計系數在1%的水平上顯著為正,說明農業保險的發展能夠促進農民收入的增加,這在上文分析中已充分證實。模型5中農業保險的發展同樣顯著促進農業信貸的發展,說明農業保險的發展使信貸機構獲得了農戶更多的信任、風險信息,能夠促進農業信貸的發展。模型6中在加入農業信貸的變量之后,農業保險對農民收入的影響系數變小,且農業保險對農民收入的估計系數在5%的水平上、農業信貸對農民收入的估計系數在1%的水平上均顯著為正,說明農業信貸在兩者之間發揮了部分中介作用,驗證了假設2的合理性。經計算,中介效應占比約為48%,這說明農業保險對農民的增收作用大約有48%是通過農業信貸這一途徑實現的,且中介效應具有較大的比重,因此,本研究認為農業信貸是農業保險促進農民增收的重要途徑。

3.3 區域異質性分析

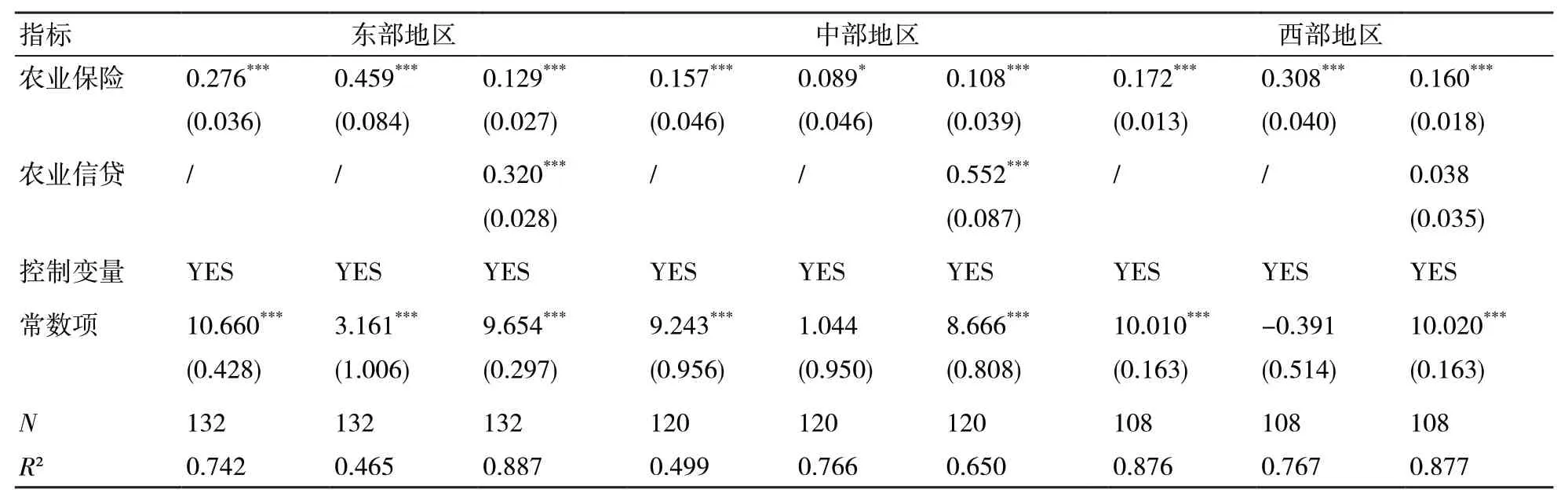

為研究農業信貸的中介作用在不同地區是否存在差異,進行了區域異質性探討,將全國31個省份劃分為東部、中部、西部3個區域,回歸結果如表4所示。

表4 異質性檢驗結果

由表4可知,東部地區農業信貸的中介效應顯著,且通過計算東部地區中介效應占比為53.2%;中部地區農業信貸亦存在中介效應,中介效應占比為31.3%;西部地區農業信貸尚未發揮中介作用。可能原因是東部地區經濟發達,農業保險發展水平和保障程度較高,能夠有效保障農戶生產資金的周轉,進而促進農民收入的穩步提升。同時農業信貸市場的發展水平和農業信貸機構的支農效率更高,對農民增收的效應也更強。中部地區農業保險市場的發展程度和保障程度較低,農業信貸市場發展相對滯后,且中部地區農業保險與農業信貸的聯結機制不夠完善暢通,存在信息不健全等問題,因此,中部地區農業保險與農業信貸的增收效應有待進一步提升。西部地區受經濟發展水平低、農業信貸市場化水平不高以及農村金融機構人員不足等因素的制約,農業信貸未能在農業保險促進農民增收的過程中發揮有效作用。

4 結論與建議

4.1 研究結論

基于2009—2020年的省級面板數據,運用固定效應模型和中介效應模型實證檢驗了農業保險對農民收入的影響效應以及作用機制,并對其區域異質性作出進一步探討。實證研究結果表明:(1)農業保險對農民收入具有顯著的正向影響,表明農業保險能夠促進農民收入的增長。(2)在農業保險對農民增收作用中,農業信貸發揮了顯著的中介作用,即農業信貸是農業保險促進農民增收的重要環節,驗證了“農業保險→農業信貸→農民收入”的影響路徑。(3)各地區農業信貸的中介作用不同,在“農業保險→農業信貸→農民收入”的傳導路徑中,東部地區最強,中部地區次之,西部地區尚未發揮有效作用。

4.2 對策建議

(1)提高農業保險的保障水平。農業保險能夠促進農民收入的增加,因此,需要繼續提高農業保險保障水平。數量上,擴大農業保險的保障范圍,加大農業保險的補貼力度,進而提高農業保險的保障水平。質量上,各保險公司積極推進創新保險新品種,政府應向新型經營主體推廣宣傳,并推出優惠政策加以普及,進而提升農民金融素養,同時推動農業保險的高質量發展。

(2)加大農業信貸的支農力度。農業信貸是農業保險促進農民增收的重要途徑,應重視農業信貸支農的作用。數量上,擴大涉農貸款的投放規模和數量。質量上,通過創新特色信貸產品和創新信貸機構服務模式,拓寬農業信貸支農體系新路徑,從而更好地發揮農業信貸的增收作用。

(3)因地制宜制定政策。各地區經濟發展水平不同,農業保險和農業信貸的發展程度也存在明顯差異。東部和中部地區應進一步細化農業保險需求,充分發揮農業保險與農業信貸等金融產品的增收效應。西部地區應加強政策引導,加大農業信貸優惠、信貸業務管理創新支持力度。同時,提高農戶參與農業保險的意愿,提升農民的金融素養,促進農業保險的推廣和應用,提高農業金融支農效率。