基于《紅樓夢》探究中國電影表演創作中女性角色的行動組織

袁添翼

一、“取其事體情理”女性角色行動組織與人物性格的內在關聯

“精神分析心理學派的一個重要發現就是:通過無意識的行為動作能夠了解和發現人的心理狀態和性格特征。”[1]如何將文本中飽含人生經歷的不同性格角色栩栩如生地塑造出來,是電影表演創作出典型人物的重要過程。

(一)《紅樓夢》中女性人物的典型行動描寫

《紅樓人物譜》收錄721人,人各有傳,其中女性年齡、身世、教養各有不同,容色言行的著重描寫賦予了每個人物獨特的氣質與輪廓。

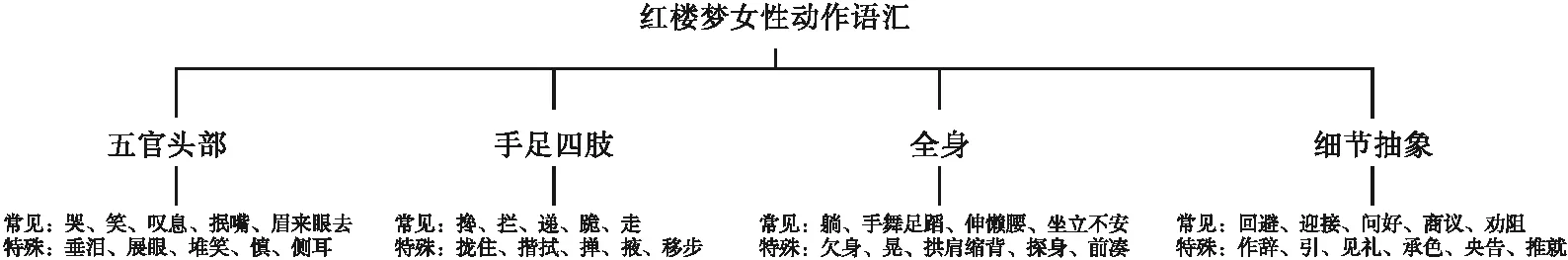

圖1 紅樓夢女性動作語匯

上圖摘錄部分女性動作語匯分為常見和特殊,在女性角色塑造中“取其事體情理”即意味著組織行動要依據人物心理—形體分析,越是特殊的行動越能深刻角色的性格魅力,例如:黛玉的垂淚、悶換成哭、嘆息會缺少“葬花”的悲憫與寄居的自抑;熙鳳前八十回重點描述的“攙攜扶拉”在后四十回里幾乎消失則擴充了賈府中落、人生境遇對人物性格的轉變。

這熙鳳攜著黛玉的手,……又忙攜黛玉之手,問:“妹妹幾歲了?”(第3回)

湘云道:“獨有璉二嫂子連模樣兒都改了,說話也不伶俐了。”(第108回)[2]1454

(二)以寶釵、黛玉為心象構建電影《七月與安生》的表演創作

焦菊隱先生提出“沒有心象就沒有形象”[3],生動鮮活的“心象”來自劇本和演員一切的想象,寶釵“罕言寡語、堂皇正大”、黛玉“氣噎聲悶、暗自淚傷”與安穩的七月和敏感的安生有著十分契合的精神共鳴,演員創作過程中可以將《紅樓夢》里刻畫的氛圍與電影情境相連:黛玉唯一一次大哭是在自己的夢中,不愿表露的心悸像極了隱忍的安生,“可嘆停機德”的寶釵果敢堅強也像極了勇敢的七月。

以車站送別片段為例,七月發現家明的玉佩戴在安生的脖子上,她丟掉了與安生緊握的手,面對列車駛過的方向沒有強忍自己的淚水,而安生則是蜷縮在火車座椅上默默的哭,同樣是流淚卻展現了人物不同的性格,這樣的例子在《紅樓夢》的刻畫中尤為豐富,演員可以通過《紅樓夢》探尋人物性格,塑造更為深刻、細膩的中國女性形象,體現獨特的東方意蘊。

二、“充實之謂美”判詞與人物小傳貫穿女性角色行動組織

(一)《金陵十二釵正冊》——判詞暗喻行動線索

判詞作為《紅樓夢》中重要的刻畫女性形象的依托,是基于角色所處的情境組織連貫的、有因果性的準確行動的憑據。“襁褓之間父母違”的湘云堅強,處事似男孩兒一般率真;“獨臥青燈古佛旁”的惜春,從判詞的選擇就可以看出她的清冷,“欲潔何曾潔”的妙玉;“哭向金陵事更哀”的熙鳳……判詞流露出中國詩藝美學對于女性角色的描繪。人物性格是為人處世的行動依據,演員在表演中基于判詞填補角色的人物小傳,梳理前史后事喚起“我就是”的共鳴,從而深入理解中國女性角色的容色言行。

在電視劇版《紅樓夢》的創作訪談中,演員們談到對于“判詞”的深入理解是塑造角色的關鍵,有意義的絕非是字面的揭示,其本質是人物如何接受情境對于自身的影響以及通過未來的境遇挖掘出此時此刻會如何選擇。

(二)引用“判詞”解讀電影《春潮》三代女性的小傳及表演創作

上文中談到演員在創作《紅樓夢》時借助對于“判詞”的深入理解和挖掘,組織了符合角色性格的行動,塑造了屬于每個角色的獨特魅力。那么同樣是不同年齡、不同境遇的中國女性,在現實主義題材的電影中,我們沿用“判詞”式的解讀,將人物小傳進行分析與挖掘。

電影《春潮》中三代女性角色的塑造,都緊緊抓住了人物小傳的描述:

郭建波(母):性格剛烈的記者,男性化、不施粉黛;紀明嵐(祖):外人眼里熱心善意的“老大姐”,家里是戾氣逼人的老太婆;郭婉婷(孫):小小年紀就學會了成人世界里的種種生存法則[4]。

“從文本到形象,演員通過組織符合角色描述的行動,將人物性格可視化。身體語言必然要滿足自然、社會、性格這三個屬性。”[5]三位演員的創作緊扣人物小傳,以出場戲為例:

郭建波(母):地鐵上皺眉望著窗外,讓座后微微的笑容,采訪校園性侵案件時對孩子是遠遠地凝望、家長是安慰且給予力量的幫助、施暴老師錄口供時忍無可忍,幾次記錄不下去的停筆到用包砸,扇巴掌后憤然離去;紀明嵐(祖):組織合唱團在家排練《歌唱祖國》事事操心,面對女兒回家是不理和抱怨,孫女是開心地開門迎接;郭婉婷(孫):不想吃素但不能和外婆反駁,明白媽媽在家又躲了起來,順著聊天表達自己的感受,通過眼神能夠捕捉她在看大人時的思考與判斷。

將對“判詞”的解讀與挖掘這一方法引入演員對于人物小傳的探究中,既豐富了演員的理解又拓展了角色創作的思路,“判詞”袒露了過去也伏筆了未來,可以看出人物出場的細節,緊緊圍繞著人物小傳展開。在表演創作中,角色的行動組織即源于對文字的分析,演員只有善于抓住人物小傳中細膩的形容,才能更好的實現從文學到影像的跨越。

三、“言有盡而意無窮”——以《長命女》的創作談

演員理解文本后,如何創作出符合古典人物氣韻的角色,是本文探究的重點。《紅樓夢》中豐富的女性形象,可以充實演員在創作過程中的行動組織,并及時校準行動的分寸與力度。

短片《長命女》講述了五代十國時期一對姐妹幼年離別后,在成年時再相認的故事,筆者所飾演的阿觀,18歲,福建羅城都指揮使夫人宋氏的胞妹,她單純善良但性格堅韌。母親帶著時年四歲的阿觀一起遠赴北方梁國,胞姐宋氏因當時已許配人家便留在了閩地,此后宋氏族中一直對十三娘的存在諱莫如深。母親過世后,阿觀奉其遺囑帶著母親的長劍回到故土。成長過程中因母親的遭遇一直對閩地的親屬有著不滿和抵觸的心緒,南歸后阿觀在跟胞姐宋氏的接觸中逐漸消解了與對方的隔閡。

(一)以湘云為心象,豐滿阿觀的“英豪闊大寬宏量”

影片《長命女》源于福建民間故事,從人物小傳中讀解到她心懷天下,有俠義之心,這與《紅樓夢》中的史湘云十分相似。

湘云替邢岫煙打抱不平,黛玉笑她:“你又充什么荊軻聶政?”(第57回)[2]795

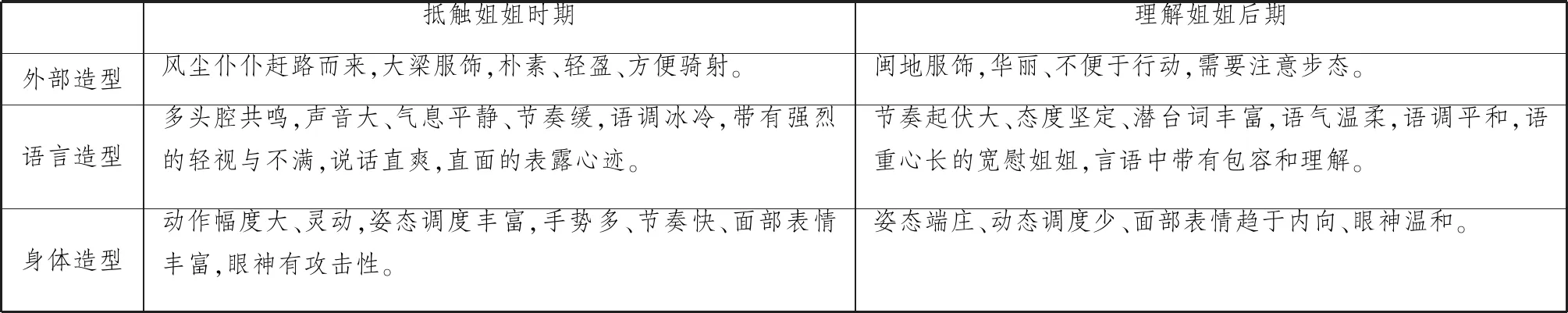

這是《紅樓夢》中最接近俠女的典型,在創作過程中,筆者通過分析史湘云在《紅樓夢》中豐富的體態語,選擇了具有代表性的堆笑、前湊等行為方式,以史湘云“醉臥芍藥裀”時的心境,塑造思維活躍、不受拘束的妹妹。不同于知書達理的姐姐宋氏,阿觀前期抵觸姐姐和逐漸理解姐姐后,她的眼神開始表露溫和,反思自己對姐姐的傷害,這些細膩的變化都體現在對于人物造型設計的創作中。

表1 阿觀的造型設計

(二)組織性格化的行動,在細節中傳情達意

脂硯齋評《紅樓夢》的注解“是平常言語,卻是無限文章,無限情理”。組織性格化的行動,可以深刻角色的魅力,“細枝末節”最能體現出姐妹間打破芥蒂、重歸于好的情感變化,以劇本中姐妹和解為例:

宋氏遞給了妹妹一個果子,少女有些猶疑,但還是接了過去。

阿觀:“若是想為阿娘畫一幅像做供養之用,姐姐將阿娘的模樣告訴畫師便好了。何必找我呢?”

宋氏:“我不記得阿娘的樣子了。”

這話雖是微笑著說出口的,宋氏卻止不住地掉下淚來。阿觀見狀眼圈有些發紅,便扭過頭去。只見山澗之中傾煙瀉霧,似龍吟之聲。

阿觀:“跟阿娘離開閩地的時候我只有三歲,后來我也不記得姐姐的樣子了。可惜那時父親已經將你許給王延豐了,不然我們或許能跟阿娘一起走。”

阿觀在盤中拿了一塊果子遞給了宋氏,宋氏接下。

“襁褓之間父母違”的阿觀,與姐姐離散后對親情陌生且躲避。通過兩次遞接果子態度、細節的不同,揭示了人物情感最深處的變化。姐姐借遞果子,第一次嘗試與妹妹進行身體上的接觸,她小心翼翼,遞的過程始終都在觀察妹妹的態度,從妹妹接下果子,再到妹妹給她遞回果子,姐姐的速度、體態都發生了很大的變化,她接得很快,也不再那么謹小慎微。不同于姐姐,妹妹在第一次接姐姐遞來的果子時,猶豫和不愿接受都是直接的,隨著逐漸理解姐姐的難處,開始包容、反省自己對姐姐言行上的傷害后,妹妹第一次主動給姐姐遞去了果子,這時妹妹略帶笨拙也充滿真誠地關注著姐姐的態度,兩姐妹的隔閡就在兩次遞果子中逐漸消逝。同是關心地遞去果子,與姐姐的端莊不同,妹妹的行動就稍顯粗獷,這與妹妹自幼生活在山野,豪情俠義的性格密不可分。

演員應當善于組織有目的的、可見的、性格化的行動,這是演員獲得角色感覺的主渠道,也是展現人物性格、情感發展變化最有效的手段。借助《紅樓夢》的文學形象,理解和豐富中國古典人物的創作,是基于中國傳統文化的深厚意蘊,填補現代演員對于古典美的感受與表達。品讀文學才能使演員在創作時,面對不同女性角色的挖掘和塑造做到有理可依、有據可循。

四、結語

中國電影以其獨特的氣韻美、意境美,講述著人間世。本文僅從電影表演角度解讀了對中國古典小說藝術的傳承、轉化與發展,以及如何豐富女性角色的行動組織。《紅樓夢》不僅展現了中國女性的含蓄、端莊,也以其獨特的張揚、抗爭突破了單一的傳統女性魅力的壁壘,經典電影《小花》《城南舊事》《大紅燈籠高高掛》到近年的《七月與安生》《春潮》都能在其中找到人物映照的特質和行動依據。它描繪的不僅是角色的音容笑貌,更是基于中國傳統文化、美學、哲學背景下表達價值觀的介質,藝術創作需要理解民族文化、深刻民俗氛圍、深化民族氣韻。

影視表演注重角色性格的塑造,更注重在組織行動中獲得角色的真實感覺以及準確地將感覺傳遞出來,“充實之謂美”是將一切美好的品質貫注于人的內在外在,在電影表演創作中則是充實完滿角色的性格,塑造人物闊其波瀾。《長命女》的實踐創作加深了筆者對于古典女性角色塑造的思考,以《紅樓夢》為文學基礎,既保留了中國傳統女性的韻味,又豐富了角色的魅力,更能使古典人物栩栩如生。探索電影表演創作的過程需要我們注重傳統,從中國傳統文化中傳承和轉化,創作出更多具有中國意蘊的藝術經典。