基于《孟河四家醫籍》探討孟河醫家使用的動物類中藥臨方炮制

張曉鳴 劉產明 朱月琴 華豐

動物類中藥是傳統中藥的重要組成部分,其性喜攻逐走竄,疏風搜剔、通達經絡、無所不至,因療效頗佳且藥源豐富而被歷代廣泛使用。孟河醫派是發源于江蘇常州的地域性醫學流派,在驚風、痹癥、腫脹、風濕病、心系病等多種疾病的治療中均有動物類中藥的應用,近代孟河醫家更是擴過大了其應用范圍[1-2]。然而,其廣泛的臨床應用離不開精當的炮制技藝,孟河醫派講究“依方如法”炮制,故自東漢三國時期,歷經南北朝陶弘景、宋代許叔微、明代王肯堂、清代張秉成,直至咸豐、同治年間發展形成以“費、馬、巢、丁”為代表性的孟河四大醫家,并總結出51個動物類中藥品種,近200個炮制品種[3]。

1 孟河醫派動物類藥臨方炮制品種

1.1 按動物類藥物入藥部位分類

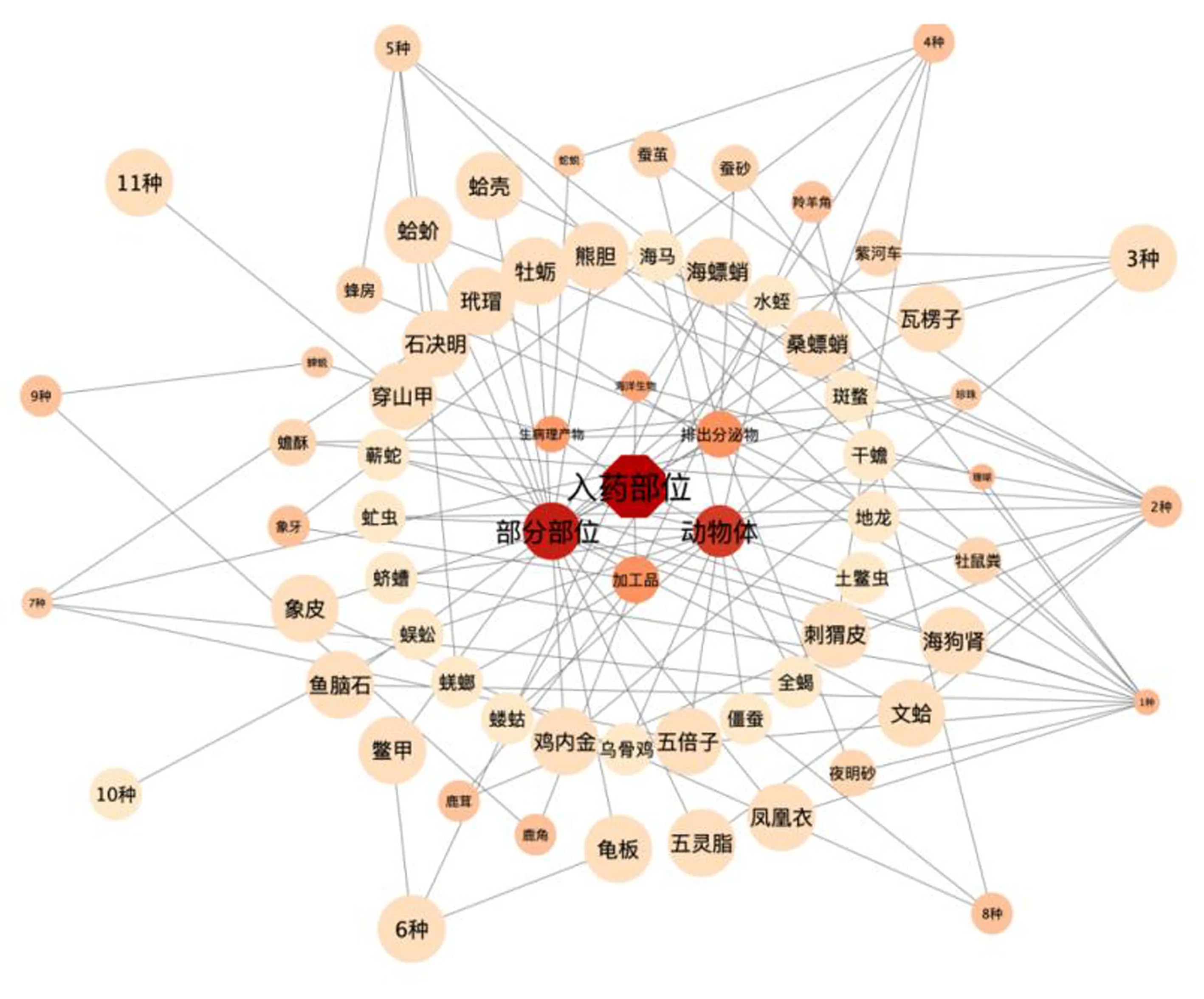

按照入藥部位可以將動物類中藥分為五類:干燥或除去內臟的動物體,以動物器官、皮、殼為主的部分部位,動物排泄物和分泌物,加工品及其他。采用cytoscape 3.7.1軟件,以入藥部分分類、品種、炮制方法數量為節點,各節點間依附關系為連線,構建動物類中藥炮制品種及數量網絡可視化圖譜,利用Network Analyzer功能對網絡進行拓撲分析,以節點度為指標順時針降序排列各節點,形狀越大、顏色越深反應網絡中被引用的次數越多。見圖1。

圖1 按入藥部位分類的動物類中藥炮制品種及數量

1.2 按動物類藥物功效分類

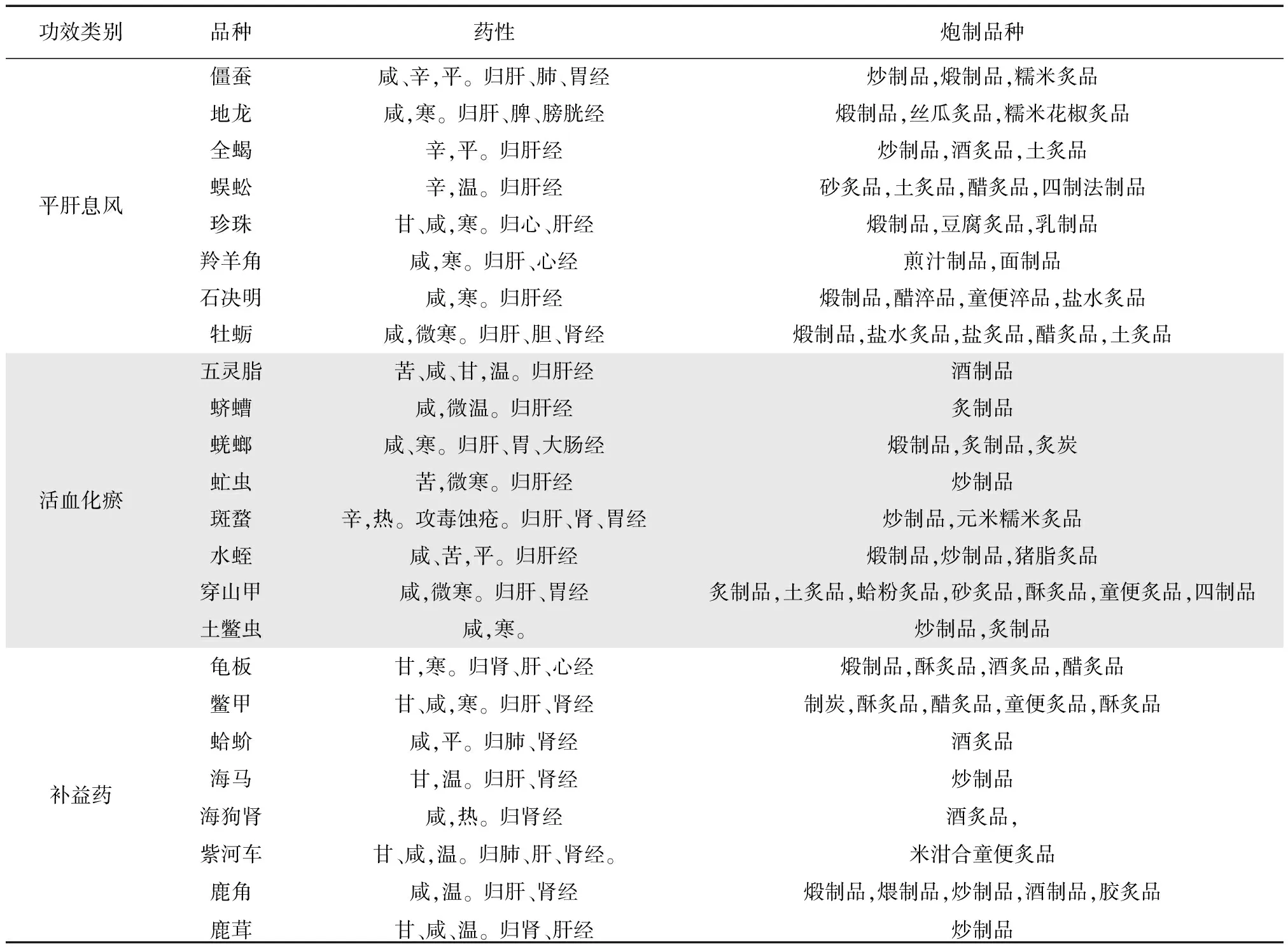

孟河醫家動物類炮制品種臨床應用頻繁,以費、馬、巢、丁為代表的醫籍醫案中多有詳盡記載,曾被廣泛應用于內科、外科、傷科及各類雜病中,且療效頗為顯著,根據藥物本身的功效及臨方炮制后的作用,其臨床主要用于平肝息風、活血化瘀、補益、收澀、祛風濕和化痰止咳平喘方面。其中,平肝息風類多性味咸、寒,炮制品種以炒制品、炙制品、煅制品為主。同時,該類藥物歸肝經,故有醋煅牡蠣、醋淬石決明、醋涂焙蜈蚣等品種;活血化瘀類大多為昆蟲、動物類藥物,因此其炮制品多為凈制后的炒制品、煅制品和炙制品,且習慣結合性味歸經選擇炮制方法。如穿山甲,咸、微寒,歸肝、胃經,故有醋炙品、土炙品、砂炙品等;斑蝥歸胃經,有元米、糯米炒制品;補益品種中補陰藥為龜板、鱉甲。另外,孟河醫家根據其質地特點,炮制時偏行煅、淬之法,故有酥炙品、醋炙品、醋煅品,而補陽藥中多為動物器官或加工品,故以酒炙品見多。見表1。

表1 按功效分類的高頻炮制品種

1.3 按動物類藥物毒性分類

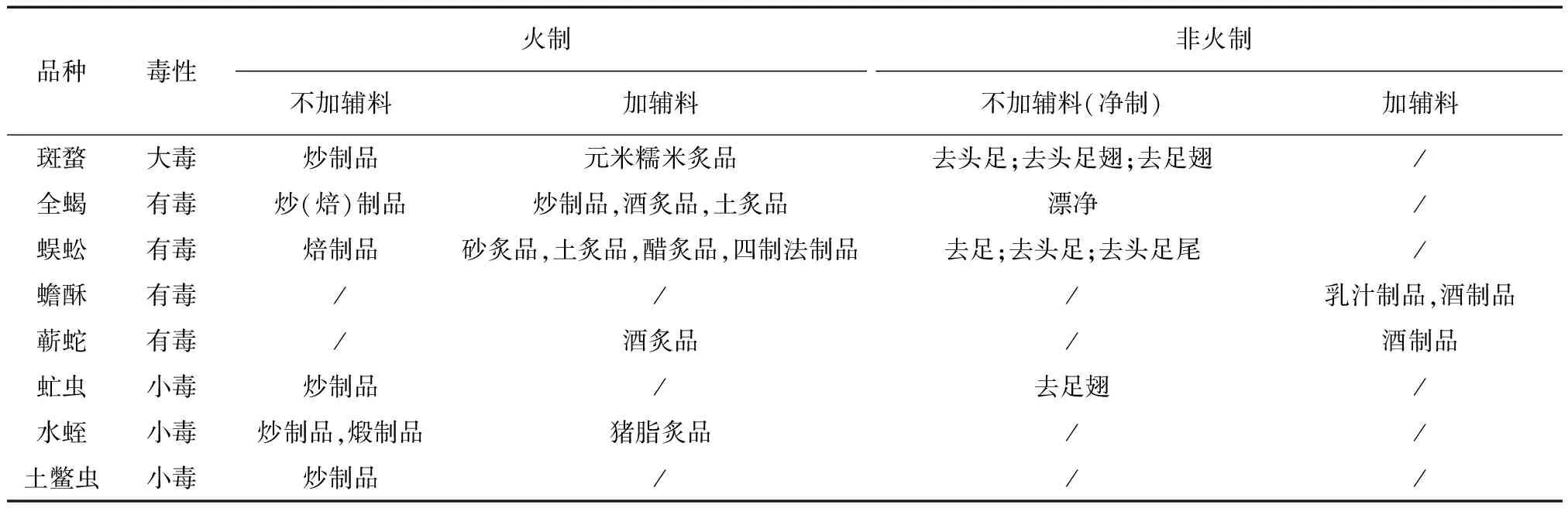

《孟河四家醫籍》中臨方炮制的毒性動物類中藥共有8種,分別為斑蝥、全蝎、蜈蚣、蟾酥、蘄蛇、虻蟲、水蛭、土鱉蟲,其中斑蝥記載為“有大毒”,全蝎、蜈蚣、蟾酥、蘄蛇均記載為“有毒”,虻蟲、水蛭和土鱉蟲為“有小毒”[3]。為保證服用安全,孟河醫家采用加熱處理或者搭配輔料共同炮制,以達到減毒的效果,其炮制品種主要有斑蝥、全蝎、虻蟲、水蛭、土鱉蟲的清炒品,酒炙全蝎、土炙全蝎、土炙蜈蚣、醋炙蜈蚣、四制法炙蜈蚣、豬脂炙水蛭等加入輔料的炮炙品。與此同時,為達到去除毒性的目的,孟河醫家另有搭配凈制之法的炮炙品種,如元米、糯米炒斑蝥即為去除頭足或頭足翅的凈制品炮炙所得。除此以外,孟河醫派另有一炮制品種凈蛤蚧,《雷公炮炙論》中有曰:蛤蚧,毒在眼,須去眼及甲上[4]。孟河醫家未將其列入有毒品種之中,主要是去頭足身,獨以其尾入藥,已通過凈制之法達去毒之效。見表2。

表2 孟河醫派動物類中藥毒性炮制品種

2 孟河醫派動物類中藥炮制方法形成特點

2.1 遵循古義,如法炮制

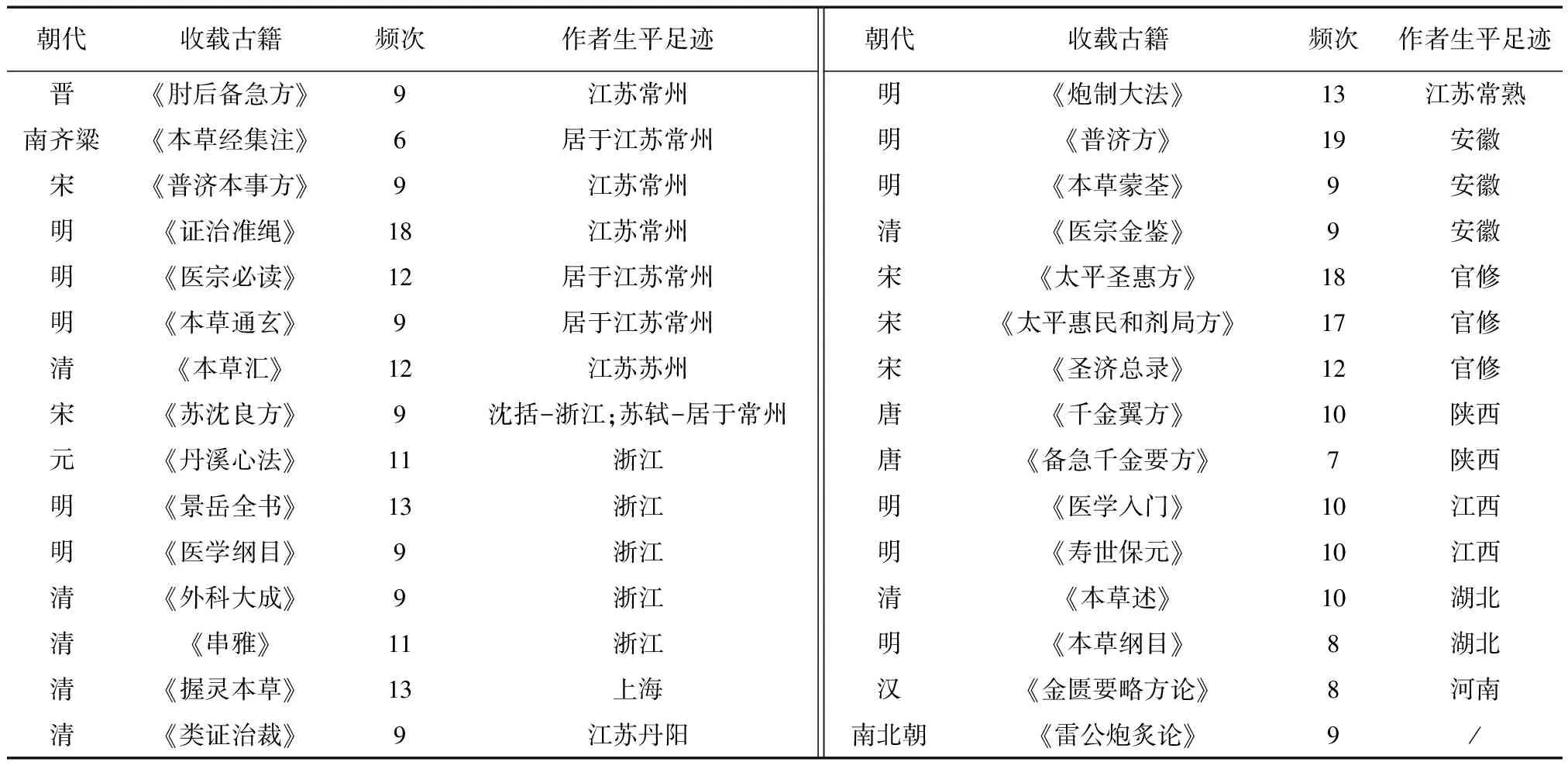

動物類中藥因氣味腥膻且本身具有較多非藥用部位、毒副作用強[5],或因質地堅硬導致有效成分難以溶出[6]等原因,歷代醫家在臨床應用時均先將其進行炮制,隨著時間和實踐效果的反復驗證,逐漸形成了法度嚴謹、療效顯著的動物類中藥炮制技藝,對后世炮制方法的選擇起到示范和推動的作用。孟河醫派善取百家之長,在臨方炮制時引據了部分經典的炮制技藝。選取圖1中具有炮制特色的22個品種,結合歷代本草和醫籍醫案得知,孟河醫派蟲藥炮制方法和出現的炮制品種亦散在于37本醫藥典籍中,按照出現頻次對收載排名前30的方藥醫籍進行排序,包含了2本炮制專著,11本藥學著作,14本方書和10本綜合性醫書。采用cytoscape 3.7.1軟件,以朝代、品種、歷代典籍為節點,各節點間依附關系為連線,構建炮制品種歷代收載情況網絡可視化圖譜,利用Network Analyzer功能對網絡進行拓撲分析,形狀越大、顏色越深反應網絡中被引用的次數越多。綜合可知,孟河醫派動物類中藥炮制方法最早在南北朝《肘后備急方》和《本草經集注》中即有收載,宋代歸于官修方書《太平圣惠方》和《太平惠民和劑局方》中,明代隨著炮制理論和方法的趨于成熟,各類炮制方法達到空前鼎盛,這在《普濟方》《證治準繩》《景岳全書》《炮制大法》等醫書方藥中皆有體現。孟河醫派鼎盛于明末清初,受到清代各種醫藥典籍的影響亦較深刻,如《醫宗金鑒》《外科大成》《串雅內編》《串雅外編》《串雅補》等收載的炮制方法,在《孟河四家醫籍》中皆有記載。見圖2。

2.2 相互借鑒,求同存異

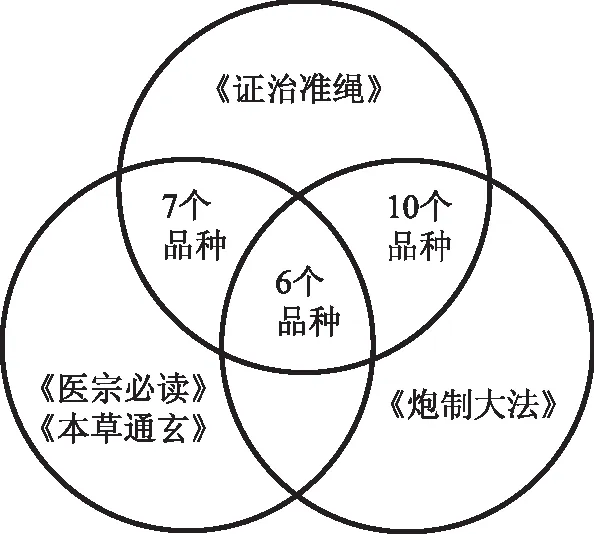

孟河醫派“立派而不持門戶之見”,在藥物的炮制方法選擇方面不宥于一家之見,不斷汲取外部的精華部分,兼容并蓄,才得以繁榮至今。孟河醫派特色炮制方法自東漢三國的葛洪開始,逐步進入經驗積累時期,例如其著作《肘后備急方》中“鱉甲,用之當炙”“蛇蛻需燒之”等[7],最早在東漢的《神農本草經》[8]和華佗的《華氏中藏經》[9]中即有記載,而華佗弟子吳普曾對《神農本草經》進行輯注,與葛玄因互為好友而時有切磋,而葛洪即為葛玄之孫,故為當時動物類藥炮制方法提供了一定的經驗。經過唐宋元各類官修規范形成時期,自進入明代始,常州各醫家與同行之間開始頻繁互動,孟河醫派動物類藥的炮制技藝和方法初顯雛形,并逐步走向成熟。如常州名醫王肯堂和繆希雍曾共處一邑,與上海人士李中梓更是交往甚篤,經常進行交流和探討,這在《證治準繩》《炮炙大法》和《醫宗必讀》《本草通玄》中皆有體現。其中,《證治準繩》和《炮炙大法》中互為借鑒的炮制方法有五倍子“炒俱為末”,水蛭“以蓳竹簡盛待干,用米泔浸一夜,曝干,展其身,看膚中有子,皆去之[10-11]。以冬豬脂煎,令焦黃,然后用”,牡蠣“火煅醋淬七次”,虻蟲“去足翅,焙”,全蝎“炒”,龜甲“酒炙”,穿山甲“炮或燒”,桑螵蛸“火炙”,僵蠶“炒(爆)斷絲”,蛤蚧“酒浸一宿取用”等;《證治準繩》和《醫宗必讀》《本草玄通》互為借鑒的炮制品種有水蛭“米泔水浸一夜,爆干,冬豬脂熬”,全蝎“炒”,牡蠣以“火煅童便淬之;鹽泥固濟;煅醋淬七次焙”,鱉甲“醋炙”,穿山甲“炙黃”“打碎”,桑螵蛸“微炙”,僵蠶“炒之”;三者皆有記載的炮制品種有“米泔水浸后、冬豬脂熬水蛭”“炒全蝎”“煅牡蠣”“炙穿山甲”“炙桑螵蛸”“炒僵蠶”[12-13]。見圖3。

圖3 孟河醫派動物類中藥互為借鑒的炮制品種數量

結合圖1、2發現,孟河醫派臨方特色炮制品種收載的歷代方藥醫籍作者大多數出自江浙地區,如《青囊秘傳》雜治章節“移毒方”中的絲瓜煅地龍[3],即源自《串雅內編》中“移毒丹”。從側面也印證了同時代各派醫家之間存在相互探討、相互借鑒的情況。見表3。

表3 孟河醫派動物類中藥炮制品種互鑒之古籍

2.3 務求實據,臨機應變

孟河醫派“師古而不泥古”,在動物類藥臨方炮制過程中不盲目崇古、固步自封,善于臨機而變,創制新法,才使得孟河醫派動物類臨方特色炮制品種在實際應用中取得顯著的治療效果。以蜈蚣為例,有去頭、去頭足、去頭足尾等凈制之法,有炙、瓦上焙干、曬干研末、砂炒、土炙、四制法等火制之法,其中砂炒蜈蚣和土炙蜈蚣為孟河醫派所特有。而動物類藥以“砂土炒”的炮制方法發跡于明代萬歷年間,《仁術便覽》中“穿山甲砂土炒”[14]、《萬病回春》中“白花蛇,砂土炒”[15]等,孟河醫派以“砂”“土”炮炙蜈蚣,即是前人炮制方法的借鑒,利用砂、土易提高溫度且導熱均勻這一優勢,使蜈蚣質地酥脆利于粉碎,矯正其腥臭之味,而土炒更可溫中和胃,降低蜈蚣內服帶來的刺激性。再如蜣螂,明代繆希雍有曰“凡使蜣螂,五月五日取蒸藏之,臨用當炙、勿置水中,令人吐”[11],孟河醫派蜣螂的炙灰沖服、炙研細末、煅存性、炙、瓦上炙炭等炮制方法均符合“需炙”的炮制思路。同時為了便于服用,利于炮制品種貯存,孟河醫家化裁變通,獨創了“炙蜣螂灰”這一頗具實效的臨方特色炮制品種。更有如石決明,孟河醫家在延用煅石決明、童便煅淬石決明、醋淬石決明等臨方炮制方法的同時,創新了“鹽水淬石決明”,既以“火煅”之法改變石決明咸寒之性,并通過改變其質地,使其便于粉碎,同時以“鹽水淬”之法引藥入腎,增強其補腎疏肝明目之效,符合“入鹽走腎,仍仗軟堅”[16],“入腎用鹽”[17]等理論。見表4。

表4 孟河醫派特有的炮制品種及創新優勢

3 思考與展望

動物類中藥是傳統中藥材的重要組成部分,孟河醫家在藥物的臨方炮制方面通過師徒傳承、同行借鑒和臨床反復論證等方式不斷進行總結,形成了頗具特色的炮制方法。然而迄今為止,孟河醫派很多炮制技藝均已流失,這主要由于時代的局限,部分口傳身授炮制技藝的脫節和斷層有關。現今已知的臨方炮制品種多數是以文字記載的方式流傳下來,但是流傳下來的這一部分炮制品種大多也沒有得到很好的研究和開發。課題組在研究過程中,前期通過跟師學習、歷代醫藥典籍中尋找線索等方式,初步完成了各蟲藥品種的挖掘和整理工作,以期通過厘清炮制品種的發展和傳承脈絡發掘新的炮制品種。后續,我們將以此為方向,利用生物技術等多種現代研究手段和方法,從多途徑、多角度和多靶點出發,探索動物類中藥炮制前后作用機制,進而尋找規范化炮制工藝和質量控制標準,為開發新的臨方炮制品種提供借鑒,為擴大動物類品種臨床應用范圍提供選擇。只有這樣,才能將常州孟河醫派臨方炮制技藝更好的保護、傳承和發展下去,為中藥炮制理論和炮制技藝的豐富提供基礎,為中醫藥的傳統繼承和創新發展提供助力。