論左江花山巖畫的神圣空間建構及其功能

劉世文,范嘉哲

(廣西師范大學 文學院,廣西 桂林 541004)

左江花山巖畫是中華民族(壯族)文化瑰寶,于2016 年成功申報世界非物質文化遺產,具有極高的文化價值和人類學價值,巖畫圖像、山崖、江流和臺地等共同構成了極具魅力的文化空間和文化景觀。一些學者認為巖畫點與圣地有關:“巖畫的空間環境與巖畫共同構成了神圣空間”[1];“巖畫點可能是圣地”[2]。有的學者甚至認為“賀蘭口的山岳、巖石、水和人面巖畫以及人在其中的活動共同構成神圣空間”[3]。那么,左江花山巖畫所在的空間是否是神圣空間(具有圣神性)?如果是,這一神圣空間是如何建構的?這些問題歷來缺乏認真嚴肅的探討。黃亞琪曾指出:“左江流域所在的空間具有神圣空間屬性。”[4]但并沒有對此進行詳細論證。因此,從文化整體觀與文化人類學角度,探討左江花山巖畫的神圣空間屬性,神圣空間的構成要素以及建構過程具有重要價值。左江花山巖畫的神圣空間屬性研究不僅能夠深化對其文化意義與價值的認識,更能為壯族甚至人類的巖畫研究提供一個有益的獨特視角。

一、神圣空間的建構及生成

“神圣空間是神圣對空間的切入,把一處空間從世俗中抽離出來,并使得它們有了品質上的不同。”[5]空間原本是相同的,是“神圣”賦予部分空間意義,使得該空間與其他空間相區別,由此形成空間的邊界。神圣空間離不開顯圣物。顯圣物具有雙重屬性,既具有世俗性,又是“神圣的自我表證”。如一塊石頭在自然界中只是它自身,但它成為顯圣物后,它既是自然物石頭,又是屬于神圣的某種超自然的存在。自然物如山、水、天都可能變成顯圣物。神圣通過選擇世俗物體降臨以展現神圣本身,世俗物體只能被挑選。正是神圣降臨的隨機性和神圣的不變性使某一世俗物體變為顯圣物。

顯圣物在神圣空間的建構中具有極為關鍵的作用。正如伊利亞德所說:“顯圣物作為一個絕對基點、標明了一個中心,使空間的均質性斷裂,并使這處空間具有神圣性。”[5]顯圣物標定中心的作用來源于其神圣性。具體而言,在均質無方向的空間(世俗空間)中出現了一個顯圣物,顯圣物具有神圣性,它區別于世俗空間中的其他物體。因此,顯圣物標明了一個中心,成為建構世界不可或缺的基礎。顯圣物中心的標明,使空間的斷裂成為可能。根據顯圣物的中心位置,確立上下左右的方向,空間的方位得以確定。確定了位置的空間與混沌、均質的空間有所區別,由此形成空間的斷裂。空間的斷裂除了與位置的確定有關,還與圍繞顯圣物形成的神圣秩序有關。神圣以顯圣物自身為中心,輻射周圍空間,建構具有神圣性的空間。

神圣空間的出現是超歷史的,人只能圍繞顯圣物建構神圣空間,或通過儀式回到創世之初的神圣來對神圣空間進行建構。神圣空間的超歷史性體現在神圣空間是“諸神”造就的,是顯圣物自我顯現建構起來的,人無法像顯圣物那樣圣化一處空間,只能通過儀式使元始存在的“神圣”復歸,進而建構神圣空間。通過舉行儀式可以使神圣在一個世俗的空間中復歸。這種復歸就等于神圣的切入,同樣會導致此空間與周圍的空間有所區別,神圣與世俗得以區分。儀式對于神圣空間的建構與顯圣物對神圣空間的建構是類似的,區別在于顯圣物通過自我顯現而建構神圣空間,儀式則是通過對“諸神”的源創行為進行重復,分享宇宙起源的神圣性,進而賦予世俗空間結構,建構出神圣空間。

二、花山巖畫神圣空間建構:顯圣物及其意義

花山巖畫,又稱左江巖畫,是廣西左江流域200 多公里長的沿岸峭壁上的圖繪類巖畫,畫幅距離河面數十米,包括人物、動物以及器械的畫像,最具代表性的是寧明花山巖壁的巖畫。花山巖畫是世界上罕見的巨大巖畫群之一,2016 年7 月,左江花山巖畫文化景觀經申報成為中國第一個巖畫類世界文化遺產,進一步為眾多的研究者所關注。左江花山巖畫有著巨大的歷史文化價值。已有研究認為花山巖畫具有神圣空間屬性以概括其在駱越人心中的地位,但是對于整個巖畫空間是如何從一個世俗空間被建構為神圣空間卻缺乏必要的論證。花山的自然地理環境、壁畫本身、壁畫上彰顯的儀式以及以上所有的要素營造出的氛圍是如何參與到神圣空間的建構中的?這是花山巖畫神圣空間研究的邏輯鏈條中的必要一環。因此,嘗試從顯圣物、儀式和氛圍三個層面討論花山巖畫神圣空間的建構過程,為理解花山巖畫及其意義提供獨特的視角。

神圣空間的建構有多種方式,其中最為重要的是通過顯圣物建構。花山巖畫神圣空間的顯圣物具體表現為巖畫場域中的山、水、天。

在文化傳說中,山是神仙的居所,是與天界聯系的橋梁。《禮記》曰:“山林、川谷、丘陵能出云,為風雨,見怪物,皆曰神。”[6]“昆侖山和海上三神山眾神居住的神山。登葆山、靈山、華山、日月山都是眾巫登天與神溝通的天梯或山樞。”[7]可見,山是具有神圣性,它是人神得以溝通的媒介。在駱越先民的宇宙觀中,山、水、天等空間場域是其信仰中的神圣自我顯現之地。駱越人眼中的宇宙是由三界組成的,他們分別是上界(天)、中界(地)、下界(河)。三界各有神祇,分別是雷神、布洛陀與圖額。在壯族神話傳說中,山是溝通三界的樞紐。“布洛陀把地加厚,把天頂高,但山還是和天空接近,以便溝通上界和中界。山水相連,以便溝通中界和下界。”[8]在駱越先民的觀念中,山不僅僅是神仙的居所,更是溝通三界的通道,是神圣的自我表征之所。山是有生命的,在巖壁上作畫成為了一種與山、與山中神靈溝通的方式。花山作為宇宙的軸心,既是神靈偉力自我顯現之所,也是與神靈溝通之地,它造成了空間均質性的斷裂,以花山為中心的空間從均質的世俗空間變為了定位整個世界的神圣空間。花山作為駱越人心中的顯圣物,它和周圍的環境一起構成了駱越先民心中的圣地,花山及其周圍的空間也就成為了神圣空間。

不僅僅山具有顯圣物的特性,水同樣是神跡的顯現,它掌控著人們的生死和生產。早期人類信仰水神,認為人能通過水獲得生殖力量,使種族得以繁衍,動植物得以豐產。郭璞曰:“有黃池,婦人入浴,出即懷妊矣。”[9]在壯族神話中,“布洛陀含了海里的一口水,噴到了姆六甲的肚臍眼上,九個月后姆六甲生下了十二個孩子”[10]。可見,在駱越人眼中,水的神圣力量可使生命誕生。水在生殖方面的神力不僅在人類繁衍上起作用,還對農作物的產量產生巨大影響。駱越先民以農業耕種為主,當風調雨順時,農作物生長順利,但是發生洪水或干旱會導致顆粒無收。因此,駱越先民對傳說中掌控雨水的雷神十分崇敬,水能使生命誕生,也能使生命結束。花山巖畫所處的左江流域水文性質較為特殊,夏秋兩季多暴雨,歷史上發生多次洪災,而喀斯特地貌儲水困難,洪水過后極易出現干旱,人們無力抵抗旱澇災害,便對水產生崇敬恐懼心理。況且在駱越先民行船過程中,尤其是經過河流拐彎處時,極易被洶涌湍急的水流吞噬。駱越先民以為是有鬼神在水中作祟,于是在臨江而立的花山巖壁上作畫,以求水神保佑。花山巖畫所屬的左江流域,毫無疑問也是神靈自我顯現之處,屬于顯圣物。奔騰的左江之水與巍峨的花山渾然一體,山水一體地參與到神圣空間的建構中。

除山、水之外,天也具有神圣性。在壯族神話中,天上住著雷神,雷電和風雨等自然現象便是神力的自我表征,和花山與左江水一樣都是圣顯。花山作為顯圣物,通過天溝通了上界,通過左江溝通了下界,因此三個顯圣物便組合起來,共同確立了世界的中心,共同建構了神圣空間。對于駱越人而言,世界有了中心,世俗生活和精神生活就有了原點,從中心和原點出發構建整個宇宙的意義才具有了可能。作為顯圣物的山、水、天通過神圣的自我顯現切入空間,使原來空間的均質性斷裂,把此處空間從世俗中抽離出來,花山巖畫所處的空間便成為神圣空間。山、水、天是神圣跡象的顯現,它與無圣顯的東西區別開來,成為一個絕對中心。圍繞山、水、天,駱越人眼中整個世界的方向性得以確立,神圣性得以光耀,所以山、水、天周圍的空間區別于無方向、混沌和均質的世俗空間,成為神圣的、非均質的神圣空間。山除了是神圣力量的自我顯現之外,還具有宇宙之軸的象征意義。其通道/媒介作用使得神圣空間的深層含義得以顯現——“我站在世界中央”。山作為顯圣物不僅在水平維度上使空間的均質性斷裂,更在豎直維度上向上與向下突破,其與天結合溝通上界,與水結合溝通下界,于是一條“通道”形成了,它聯系塵世、天國和地下世界。因為支柱周圍環繞著我們所居住的世界,所以宇宙之軸在世界的中心。“宗教徒總是追求把自己的居住地置于世界的中心。”[5]對于信徒而言,均質的世界是沒有方向的,不可以被人為的,也就不可以被理解。而神圣空間是有中心、有方向的,因此建構世界成為了可能。而且居住在世界的中心即是宇宙之軸周圍,可以更加靠近圣顯,更方便與天上的神靈溝通。于駱越人而言,花山、左江以及天空組成的顯圣物為他們建構了“世界”,提供了與神靈溝通的圣地。

三、花山巖畫神圣空間建構:儀式及其功能

“神圣空間并非完全靠神廟的圍墻建立起來,它還需要祭禮儀式去加以充實。”[11]花山巖畫的神圣空間除了包含顯圣物山、水、天建構的自然物質空間,還包含動態的儀式所建構的社會歷史空間。駱越先民信仰蛙神,因此他們會選取特定的地點和特定時間舉行特殊的儀式,借助于神秘乃至神圣的儀式,世俗空間變成了神圣空間。

駱越先民信仰蛙神。左江巖畫中“人物圖像占據了內容的百分之八十五以上”[4]。從圖像上來說,人物圖像均形似螞拐(亦稱青蛙)。左江流域的駱越先民以原始農耕為主要生產方式,氣候對于農耕生產具有重要影響。壯族傳說中,掌管風雨的是青蛙女神,駱越先民認為蛙可以掌控風雨。神話傳說中,青蛙是雷神和圖額的兒子,它能與上下兩界溝通,呼風喚雨。壯族民間傳說《蟾蜍的故事》講述:“蟾蜍接到了公主拋的繡球,但是皇帝要求蟾蜍變成人之后才能把公主許配給它,蟾蜍立馬變成了一個美男子。皇上欣喜又好奇,便要求試試蛙皮,結果變成了蛤蟆,蟾蜍便繼承了皇位。”[12]《蛤蟆登基》講述了“皇帝想要蛤蟆喊風得風,喊雨得雨的能力,便穿上蛙皮,想要既當皇帝又擁有神力,結果變成了蛤蟆,也失去了王位”[12]。時至今日,在花山巖畫周邊鄉鎮仍流傳著許多與蛙崇拜有關的民間習俗,廣西“螞拐節”便是駱越后裔崇“蛙”文化的傳統節日。人形圖案是人蛙的結合體,包涵了對祖先和青蛙的雙重崇拜。駱越先民祖先崇拜的代表就是創世女神米洛甲和民族英雄布洛陀,他們被視為萬物之祖,不僅是駱越先民英雄人物的代表,還是駱越民族的神靈。

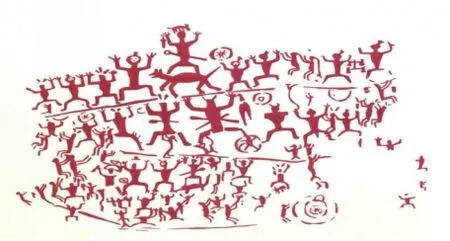

“由于種族的遷徙、分流、演變必然會導致祭祀儀式過程的變形和發展,由于文化完整性的缺失和流傳的過程中經過駱越后裔及后人的加工改造,駱越種族具有原始宗教性的祭祀儀式已經無法窺見其全貌。”[13]駱越先民的祭祀儀式由于缺少史料記載和流傳過程中的改造,難以還原。只能根據花山巖畫所記錄的祭祀儀式內容和駱越先民后代的祭祀儀式推測駱越先民舉行儀式的盛況[14]。(見圖1)

圖1 花山巖畫上所繪制的儀式圖像

在儀式圖像中,清晰可見:巖畫主體為蹲踞式人形圖案,周圍伴有銅鼓,人的位置相對固定,動作整齊劃一,均為雙手上舉,雙腿下蹲,熱情奔放,氛圍熱烈。畫面描繪的可能是集體舞蹈活動。人們集體跳舞,動作似青蛙跳躍,并用銅鼓伴奏,部分人形圖案帶有面具。在駱越文化中,螞拐(亦稱青蛙)是信仰之神,銅鼓是通神之禮器,面具起到通神的作用。駱越先民的集體舞蹈活動,是祭祀蛙神的儀式活動。

駱越先民后代的祭祀儀式可側面證明和補充駱越先民祭祀蛙神儀式的存在和儀式的具體內容。“《魏書·僚傳》提道:駱越民族后裔的僚人,‘俗畏鬼神,尤尚淫祀……鼓舞祀之,以求福利。’”[15]可見駱越先民的后裔有以銅鼓舞祭祀的習俗,這種習俗可能是駱越先民遺留下來的。“水族是駱越先民的后裔,駱越人巖畫上的舞蹈姿勢是水族銅鼓舞的雛形。”[16]水族銅鼓舞的雙手向上伸展、雙腳向下叉開的騎馬蹲襠式與駱越先民雙手上舉雙腿下蹲的舞姿如出一轍,而且兩種舞姿都伴隨著銅鼓的敲擊而動。每逢三月,男女老少聚在一起,舉行螞拐節。周圍的人有節奏的敲擊銅鼓,跳舞者的臉部、身上被畫上綠色花紋模擬青蛙,舞者穿上草裙,模仿青蛙跳躍的姿勢。值得注意的是,跳舞者的舞姿與巖畫圖案上的舞姿幾無差異。

包含舞蹈的祭祀同樣成為了建構神圣空間的重要因素。具體而言,首先,儀式使創世之初的神圣復歸,強化了空間的神圣性。“儀式意味著對發生在‘世界開端’的神圣事件的再次現實化。”[5]儀式通過對諸神行為的模仿,回到元始時間,擁有創世之初的神圣,世界成為嶄新、純凈的世界。水稻播種前三個月成為駱越先民舉行祭蛙儀式即豐產祭祀儀式的時間。每年舉行儀式時,圣地便返回了元始時間,即神圣時間。在神圣時間舉行的儀式活動與自然時間進行的相似活動是不同的,跳舞、敲鼓等儀式分別是對蛙神動作、雷神聲音的模仿,希望“分有”諸神的神圣性,以求神靈保佑。舞蹈時人們雙手曲肘上舉,雙腿半蹲,舞姿模仿青蛙跳躍,隨著銅鼓聲做出各種隊列和動作以取悅蛙神。舞蹈動作簡單有力,激昂澎湃,大規模進行的舞蹈表達人們對蛙神虔誠的感情。擊打鑄有青蛙塑像的銅鼓溝通雷神,發出悅耳的聲音來愉悅神靈,祈求風調雨順。其次,祭祀蛙神的儀式增強了神圣空間的邊界感,形成了封閉性的神圣空間。“拉帕波特認為儀式發生于‘特殊的時間’‘特殊的環境’‘特殊的場景’,即‘神圣空間’。”[1]花山及周圍環境是先民眼中的圣地。圣地有能夠溝通天地的神力,那么在圣地空間進行的舞蹈就能愉悅蛙神,鼓樂亦能取悅神明。儀式舉行的地點多為巖壁對面的臺地。臺地是河流拐彎處的凸岸,不僅土地肥沃、易于取水,而且面積寬闊,是神圣的“山、水、天”中最適合舉行儀式的場所。先民堅信在肥沃的土地上舉行祭祀儀式能溝通并取悅神明,進而風調雨順,莊稼豐產。駱越人通過舉行祭祀儀式,在時間上完成了神圣力量的復歸,與諸神同在;在空間上則是進一步確定了世界的中心,接近了神靈。在這個神圣空間中通過儀式可以與諸神同住同在,而世俗空間中則沒有這種可能,于是神圣與世俗的空間發生斷裂。因此,儀式建構了駱越人與神祇聯系緊密的神圣空間,并在此空間中實現儀式的功能。

儀式建構神圣空間不僅可以使駱越人與神明更接近,更重要的是還賦予了駱越人以世界的意義。駱越人通過儀式建構神圣空間,而神圣空間亦可賦予駱越人的世界以意義。駱越先民祈求神靈滿足自己風調雨順、作物豐收的需求促使著儀式活動在圣地不斷舉行,花山巖畫所屬的神圣空間也得以不斷建構并逐步穩定。對于駱越人而言,神圣空間的建構就是對生存的世界進行秩序和關系的建構。沒有神圣空間,不僅僅是失去了農作物產量的保障,更是整個世界的失序。整個世界失去秩序,世界也就變成混沌,世界的意義就會消失。駱越人對神圣空間的建構,不僅僅是對于豐產這樣世俗愿望的追求,還有對生存意義和信仰價值的追求:神圣空間不僅是肉體的居所,更是意義的所在,是駱越人的精神家園。

值得注意的是,通過各種儀式建構的神圣空間還具有非常重要的社會功能。馬林諾夫斯基認為:“所有巫術和儀式等,都是為了滿足人們的需求。”[17]儀式對于神圣空間的建構,顯然還具有團結整個族群,賦予首領宗教權威的功能。經過C14的科學鑒定,“花山巖畫誕生于戰國到漢代”[18],“該時期的桂南、桂西南地區的墓葬出土了大量的兵器”[19]。我們所見的花山巖畫上亦出現了大量的配有短劍和環首刀乃至雙刀的人形圖案,這些持有兵器的人物在畫面中占據了或上或中的重要位置,且被描繪得比其他對象更大,更厚重。據考證,“秦軍進攻嶺南時曾被駱越人殺得‘伏尸流血數十萬’,且史書記載駱越人‘俗好相攻擊’”[20]。花山巖畫圖案與考古證據、史料相互印證,說明繪制花山巖畫的時代是一個軍事活動占據了重要地位的時代,軍事活動開展需要強大的組織凝聚力。花山崖壁的巖畫畫幅巨大,氣勢恢宏,如果沒有強大的組織力、凝聚力和生產力是無法完成的。定期舉行的儀式可以增強組織凝聚力,處于神圣空間中的駱越人,在神秘而狂熱的集體舞蹈當中宣泄著積攢的復雜情緒、情感和熱情,增加了族群(集體)歸屬感;在宗教首領帶領的祭祀儀式中感受到首領溝通神靈的力量以及神靈的復歸。通過神圣空間的儀式活動,駱越人之間的情感紐帶得到了強化,將自己視為被神靈庇護的群體。群體中的每個人對于神靈和世界的觀念被統一起來,群體內各成員之間的聯系更緊密,認同感和歸屬感更強。就此而言,神圣空間的建構促進了整個族群的整合和凝聚。

四、花山巖畫神圣空間建構:氣氛及其功能

除了通過顯圣物和儀式,神圣空間還可以通過“氣氛”或“氛圍”去建構。通過顯圣物和儀式建構神圣空間時,神圣空間更接近一種客體,顯圣物建構神圣空間如同磁鐵自帶磁場,儀式建構神圣空間更像是人們通過運動(活動)使其具有神圣性。活動的人和神圣空間的關系是割裂的,人是主體,而神圣空間是客體。但是“氣氛”或“氛圍”彌補了主客二分的不足。借助于德國美學家格諾特·波默的“氣氛美學”理論,可以為理解神圣空間提供一個獨特視角:不再區分活動的人與神圣空間,神圣空間不再是單純的客體,而是一種主體與客體的共同在場,它勾連起一種神秘的感應關系并實現某種超越。

格諾特·波默(Gernot B?hme)是當代德國最具代表性的美學家之一,他提出的“氣氛美學”試圖彌合感性認識論中主體與客體的分裂,強調回歸到鮑姆嘉通的感性學上去。“氣氛”最初是個氣象學概念,指高空大氣層。自18 世紀以來,該詞也被比喻性地運用于日常生活,指某處空間的情感色彩。比如大廳內的氣氛很壓抑,但是走廊的氣氛卻很愉快。在波默的“氣氛美學”中,氣氛意味著感知物與被感知物的共同在場(co-presence),波默強調:“為了感知某個事物,該事物必須在那里,必須在場;同時,主體也必須在場,必須身體性地存在。”[21]波默認為物是通過走出自身,進入空間的方式存在的,這種存在方式就是“綻出”(Ekstase)。比如藍色不是杯子的一種屬性,藍色的杯子在空間中綻出,它的藍發散到整個空間中并為其周遭環境“染色”。感知者身體性地察覺到作為整體的氣氛的彌漫(而非只依賴視聽覺),知覺到作為活生生的身體性存在的自己身在何處,進行何種體驗。于是,氣氛中的感知者與被感知者共同在場,成為了彌漫著“氣氛”的現實性存在。

對于花山巖畫所在的山、水、天而言,駱越人并不完全是通過感性認識建構其神圣性的,其神圣性也無法脫離駱越人而自然存在。“山、水、天”作為顯圣物在空間中“綻出”,其“神圣”發散和彌漫整個空間。具體而言,巖畫所處的花山崖壁聳立,河流彎曲段的水域有一種特殊又危險的螺旋流。這種自然景象,使得進入其中的駱越人感受到自己進入到神力充盈的氛圍中,油然泛起對自然神靈的敬畏之情。除了自然的“綻出”之外,巖畫本身同樣也存在“綻出”。首先,巖畫采用了大片的赭紅色顏料進行繪制。張曉凌認為原始人對色彩的感知與現代人存在本質上的差距,他認為:原始人“只能把綠色歸為‘樹葉色’,紅色歸結為‘血色’”[22]。就像杯子的藍色將清冷賦予整個空間一樣,巖畫的紅色也使鮮艷奪目充斥了整個空間。在駱越先民的眼中,最初被感知到的并不是巖畫的形狀及其內容,而是大面積的血色。棕黃淺灰的山崖峽谷壓迫而來,鮮艷神秘的巨大巖畫高懸于頂。先民頓時被這種奪目的神秘氣氛所籠罩。其次,看到是眾多的人像,人像或縱向或橫向地分布,居于中心的是遠比其他人像更加巨大的正身人像,較小的正身人像則分布周圍,中間雜有銅鼓等禮樂之器,還有犬類生物圖像雜處其間。側身人像動作齊整地朝向中心人像,或左或右的動作呈現出韻律與節奏之美。整個畫面主次分明,錯落有致,張弛有度,看似混亂實則包含秩序。巖畫上繪制的祭祀與舞蹈場面,鐘鼓齊鳴,場面莊重,人物動作齊整,雙手高舉。一個宏大的儀式仿佛正在身邊舉辦,自己則只能仰視龐大的莊重儀式,營造出一種充滿敬畏的氣氛。巖畫的顏色與圖案交織在一起,渲染出儀式所具有的強大的力量、整齊的節奏,規范的流程以及嚴密的組織。即使此處沒有舉行儀式,恢弘場面仿佛撲面而來足以營造出高聳深沉而富有動感、神秘而栩栩如生的神圣氛圍。宏大的場面采用駱越人眼中的“血色”繪制,那上面的人像就不再是“過去的影像”,而是被祖先和神靈附身的神圣符號。可見,整個巖畫在空間中“綻出”,神秘、神圣、敬畏以及無上神力親臨的氣氛被營造出來。

駱越人身體性地感受并浸入神秘和神圣的氣氛之中,神圣的氛圍使得此處的空間同質性發生變化,神圣空間得以建構。駱越人對花山巖畫的感受并不僅僅源于視覺,還源于身體性在神圣氛圍中的存在:他們不僅僅通過眼睛,還通過參與舞蹈動作的身體,聽聞鐘鳴鼓樂的耳朵,還有嗅覺、味覺等多重感覺共同感應和感受神圣的氣氛。在祭祀儀式中,銅鼓銅鈴的撞擊聲、人聲激蕩回旋在山水間,人身神影伴隨天光云影照射在巖壁水面,駱越人的整個身體虔誠地“浸泡”在神圣氣氛中,由此激發了駱越先民對于神靈、祖先、靈魂的敬畏和崇拜,使得整個氛圍更加的神秘和神圣。在神圣的氣氛中,駱越人感受到自己在神靈棲息之處存在,在一個強大的族群組織(集體)里存在,在這個世界上鮮明地存在。于是,花山的“山、水、天”顯圣物、各種儀式與舞蹈,以及儀式中的駱越人共同營構彌漫著神秘性的氛圍,這種神圣的氣氛使得空間的性質發生了改變,空間具有了神圣性。波默認為氣氛必然帶有情緒,不可能是中性的,“氣氛始終有一種趨勢,設定某種情感基調”[23]。主體對氣氛的身體性的察覺就像是被某種情緒的大氣所籠罩,察覺到氣氛的同時情感也會發生。波默認為存在著兩種情況,分別是“浸入”(Ingression)與“相異”(Diskrepanz)。“浸入”意味著主體踏入空間時,被其中的氣氛所感染,主體的情感與客體“綻出”的情感達成一致。“相異”則與“浸入”相反,它意味著主體感受到一個不同于當前情緒狀態的另一種狀態,雖然他感受到氣氛的情緒與自己的情感不同,但是他仍然會不可避免地被氣氛所蘊含的情感所影響。對于駱越人而言,他們進入到花山巖畫所處的自然空間和儀式建構的神秘空間,無論自身懷有什么樣的情感都將被整個空間飽含的神圣氣氛所影響,最后“浸入”其中。氣氛是通過感知直接影響情感的,駱越人與其說是通過復雜的理性思考之后“浸入”到神圣空間的,不如說是受到了感性和情緒的感染而成為彌散氣氛的神圣空間的有機組成部分,在彌漫的氣氛中經驗著儀式,體驗著神秘和神圣,構成一個有機統一的世界。于是,駱越先民對于神靈的敬畏、集體的認同歸屬和首領的崇敬會直接而迅速的倍增,這不僅使得個人獲得了安全感、存在感和意義,更重要的是整個群體的凝聚力與信仰與日俱增。

結語

作為世界非物質文化遺產,左江花山巖畫蘊含著豐富的人類文化密碼和人類學價值,是研究壯族文化和民族精神的寶貴文化遺產,是中華民族優秀文化的有機組成部分。立足于花山巖畫的空間研究,從顯圣物、儀式和氛圍三個維度出發,對花山巖畫的環境、巖畫圖案、儀式乃至駱越先民的生活生存空間進行考察,建構了一種具有整體性的神圣空間,具有豐富的文化意義和精神價值。花山巖畫的神圣空間,不僅僅是古駱越人精神生活的原點,還是其生產生活的重要場所,對于凝聚群體(族群)共識,深化文化共同體意識,提升族群歸屬感和認同感等具有重要的意義。花山巖畫的神圣空間研究,不僅為研究駱越以及壯族文化提供了一種有益的嘗試,亦為巖畫研究的進一步提供獨特視角和思路。