基于GEO 數據庫及網絡藥理學探討六郁湯輔助治療重度抑郁癥的作用機制

謝淑君,袁海靜,范婷婷,楊宏光

(廣州中醫藥大學第三附屬醫院血液腫瘤科,廣東 廣州 510378)

重度抑郁癥(major depressive disorder,MDD)是一種復雜的、多因素的、高度異質性的精神疾病。據統計,我國成人抑郁障礙終生患病率高達6.8%[1],其中重度抑郁癥在青少年中的發病率高達4.8%[2],MDD 因高患病率和致殘率,給社會和家庭帶來沉重負擔。目前抗抑郁藥仍是重度抑郁癥的一線治療手段,但起效較慢且效果有限[3]。中醫藥可通過多途徑、多靶點、多層次發揮抗抑郁作用,在抑郁癥的治療上具有不可替代的獨特優勢[4]。六郁湯出自《醫學正傳》,由半夏、陳皮、蒼術、川芎、茯苓、梔子、香附、炙甘草、砂仁組成。研究證據顯示,六郁湯具有抗抑郁[5,6]、改善抗精神病藥所致的代謝綜合征等作用[7],但其具體作用機制尚不明確。本研究聯合GEO 數據庫及網絡藥理學和分子對接的方法探討六郁湯輔助治療重度抑郁癥的潛在機制,以期為重度抑郁癥的治療用藥提供更多的理論依據。

1 材料與方法

1.1 六郁湯活性成分及靶點 篩選基本藥物的ADME 模型,設置“口服生物利用度(OB)≥30%、類藥性(DL)≥0.18”為篩選指標[8],分別以“陳皮、半夏、蒼術、川芎、茯苓、梔子、香附、甘草、砂仁”為檢索詞,檢索中藥系統藥理分析平臺數據庫(TCMSP,https://tcmsp-e.com/),獲取六郁湯主要活性成分及對應靶點;運用Perl 腳本(https://www.perl.org/)結合UniProtKB 數據庫(https://www.uniprot.org/)中已驗證的人類基因對成分靶點進行標準化命名。

1.2 MDD 潛在作用靶點篩選 利用GEO 數據庫(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/),以“Major depressive disorder ”為檢索詞,獲取序列號為GSE76826 的基因芯片矩陣和注釋文件。此芯片為32 個血液樣本的基因表達譜數據,其中20 個來自MDD 患者(試驗組),12 個來自健康人群(對照組)。使用R 語言limma 對芯片數據進行分析獲取MDD患者與健康人的差異表達基因(|logFC|>0.05,P<0.05)。按照P值篩選前20 個差異基因繪制基因熱圖和火山圖。以“Major depressive disorder”為檢索詞,逐一檢索OMIM 數據庫(https://www.omim.org/)、TTD 數據庫(http://db.idrblab.net/ttd/)、Genecards 數據 庫(http://www.genecards.org)、Durgbank 數據庫(https://go.drugbank.com/)、PharmGKB 數據庫(https://www.pharmgkb.org),獲取MDD 相關靶點基因。

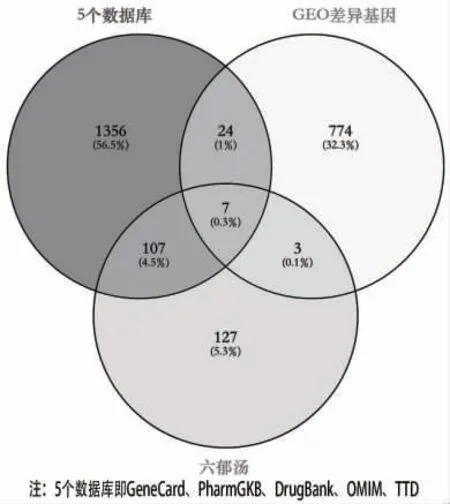

1.3 繪制疾病靶點韋恩圖 將六郁湯活性成份靶點、GEO 差異基因、MDD 相關靶點基因去除重復值后,通過Venny2.1 在線工具(https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html),獲得上述靶基因交集的韋恩圖。

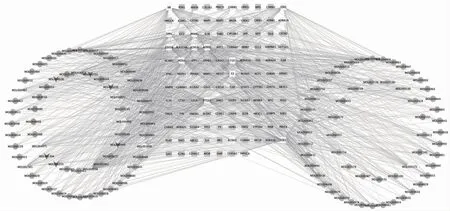

1.4 六郁湯治療MDD“活性成分-靶點基因”網絡關系構建 運用Perl 語言將“1.3”項獲得的交集基因與“1.1”項獲得的成分靶點基因相互映射,獲得交集基因相對應的活性成分;借助Cytoscape3.9.0 軟件進行可視化分析,繪制出六郁湯治療MDD 的“活性成分-疾病靶點”網絡圖。

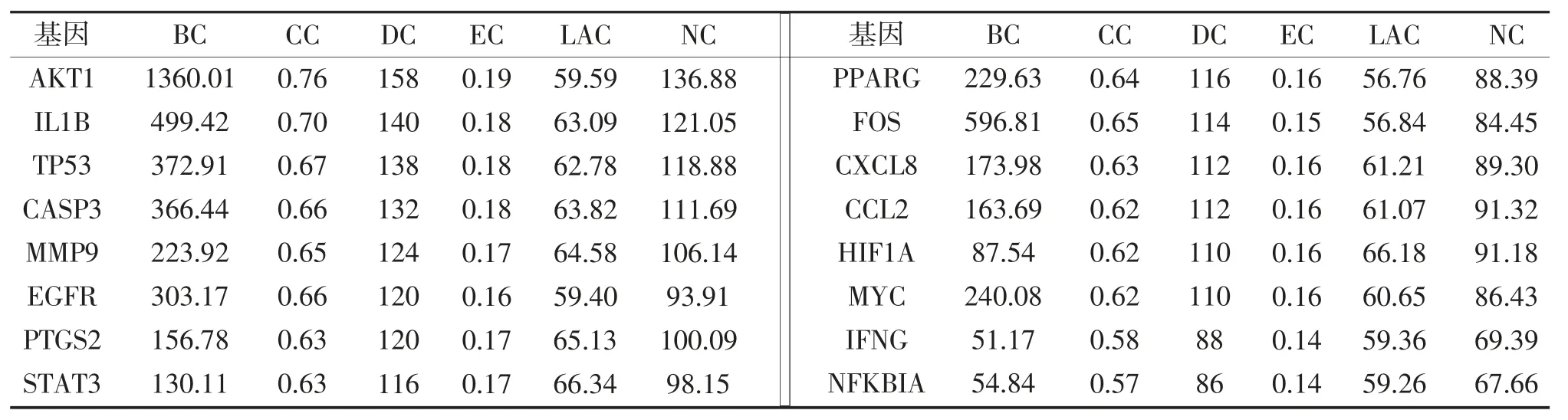

1.5 PPI 蛋白互作網絡的構建及可視化分析 使用STRING 數據庫(https://cn.string-db.org/,Version:11.5),構建“1.3”項下的交集基因PPI 網絡。選擇“Homo sapiens”,設置最低互動分數選擇為0.400 導出TSV 文件。再利用Cytoscape3.9.0 插件cytoNCA 對PPI 網絡進行拓撲分析,獲得PPI 核心子網絡。

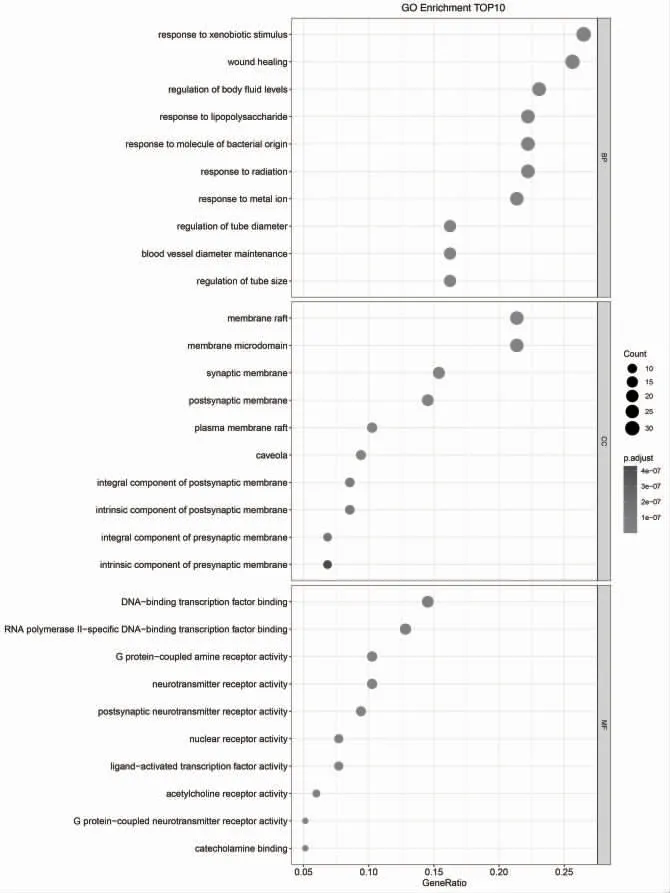

1.6 六郁湯與MDD 的GO 功能和KEGG 信號通路分析 運用R 軟件安裝Bioconductor 平臺(https://www.bioconductor.org/,Version3.14)數據包org.Hs.eg.db 對基因進行編碼,將“1.3”項獲得的交集靶基因轉換成entrezID;使用R 語言進行交集靶點基因的G和KEGG 富集分析,設置閾值校正P<0.05,并繪制GO 和KEGG 的氣泡圖。

1.7 分子對接 從PubChem 數據庫(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov)下載活性成分2D 結構文件,保存為“SDF”格式,導入Chem3D 20.0 軟件進行能量最小化處理,輸出為mol2 格式文件,作為小分子配體。根據分子模擬建模靶標結構的選擇原則,以“Homo sapiens”“X -RAY DIFFRACTION”、REFINEMENT RESOLUTION(?)≤2.5”為篩選標準[11],從PDB 數據庫(http://www.rcsb.org/)中下載度值排名前5 的核心靶點對應基因ID 的PDB 格式文件。利用PyMOL 軟件對對接受體進行處理后,再借助AutoDock Tools1.5.7 軟件進行加氫處理,保存為pdbqt 格式文件。使用AutoDock Vina1.1.2 軟件完成分子對接,以對接結合能并作為對接評價指標。使用PyMOL 軟件對結果進行可視化處理。

2 結果

2.1 六郁湯活性成分及作用靶點的篩選 從TCMSP數據庫中獲得六郁湯活性成分184 個;其中半夏活性成分13 個、蒼術9 個、川芎7 個、茯苓35 個、陳皮5 個、甘草92 個、砂仁10 個、香附18 個、梔子15 個。刪除重復,最終獲得168 種活性成分。將活性成分對應靶點與UniProtKB 數據庫中已認證的人類基因進行映射,刪除重復,最終得到244 個靶點基因。

2.2 MDD 潛在作用靶點 借助R 語言對GSE76826芯片數據分析,以|logFC|>0.05,P<0.05 為篩選標準,獲得健康受試者和MDD 患者差異表達基因808 個(上調基因272 個,下調基因536 個),差異基因火山圖見圖1,表達譜見圖2。以“Major depressive disorder”為檢索詞分別在GeneCard、PharmGKB、DrugBank、OMIM、TTD 5 個數據庫中檢索得MDD 靶點基因1268、138、104、229、57 個,合并去重后共1494 個。

圖1 MDD 患者GEO 差異基因火山圖

圖2 MDD 患者GEO 差異基因表達譜

2.3 六郁湯與MDD 靶點基因韋恩圖 將244 個六郁湯活性成分對應靶標基因、808 個MDD 差異基因、1494 個MDD 靶點基因上傳至Venny2.1 在線軟件,共獲取117 個交集靶點基因,見圖3。

圖3 六郁湯與MDD 靶點韋恩圖

2.4 “活性成分-藥物靶點”網絡構建 將117 個交集靶標基因及其對應的活性成分導入Cytoscape3.9.0軟件構建“活性成分-MDD 靶點”可視化網絡圖,得到238 個節點,1134 條,見圖4。借助Analyze Network插件分析得到Degree(DC)值,并根據Degree 值進行排序,其中排名前5 的活性成分:槲皮素(quercetin)、木犀草素(luteolin)、山奈酚(kaempferol)、7-甲氧基-2 甲基異黃酮(7-Methoxy-2-methyl isoflavone)、四氫帕馬丁(Hyndarin)。

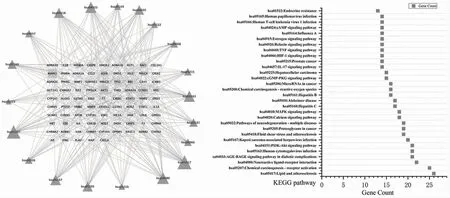

圖4 六郁湯-MDD“活性成分-藥物靶點”網絡圖

2.5 PPI 網絡構建及核心靶點篩選 將117 個六郁湯與MDD 共同靶點基因,導入String11.5 數據庫,構建PPI 網絡圖見圖5,得到117 個節點,1591 條邊。使用Cytoscape 軟件中的cytoNCA 插件對PPI 的tsv 文件進行拓撲分析,選擇參數均大于BC、DC、CC、EC、LAC、NC 中位值的基因作為核心靶點,依此為標準,進行2 次篩選,最終得16 個核心靶點基因。其中AKT1、IL1B、TP53、CASP3、MMP9 為度值排名前5 的靶點基因,見表1。

表1 核心靶點拓撲信息表

圖5 PPI 網絡圖及核心靶點篩選圖

2.6 GO 分析和KEGG 分析 在2372 條GO 功能富集條目中,涉及外源刺激反應、體液調節、脂多糖反應、細菌來源分子反應等生物過程(BP);其中細胞組分CC 主要包括膜筏、膜微區、突觸后膜等;分子功能MF 主要涉及G 蛋白偶聯胺受體活性、突觸后、神經遞質受體活性等。根據校正后P值列舉各類排名前10 的生物學功能條目,見圖6。

圖6 GO 功能富集分析氣泡圖

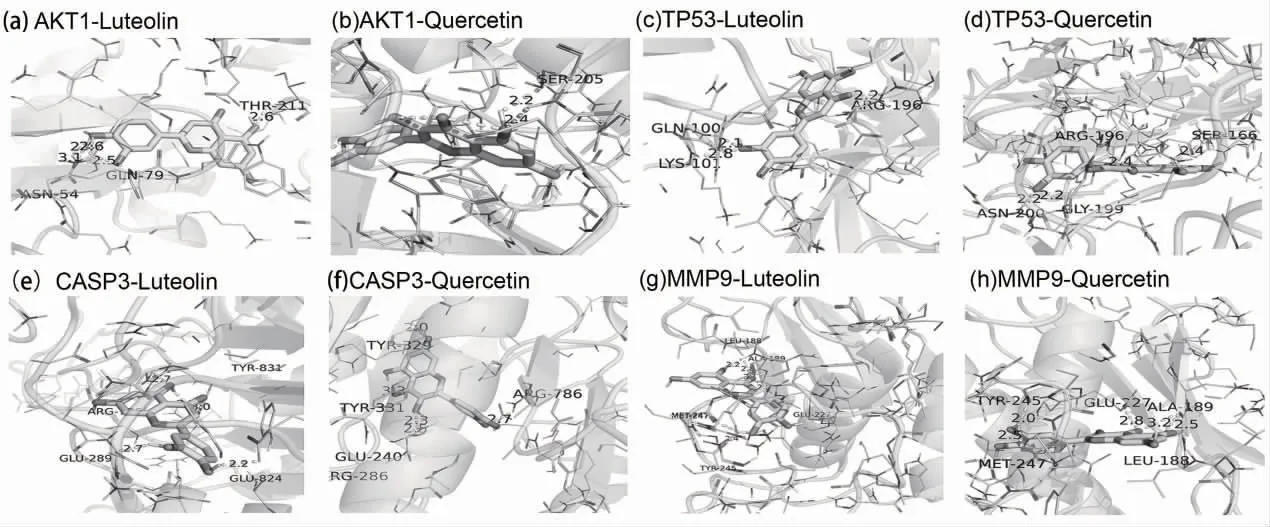

164 條KEGG 通路富集主要涉及脂質與動脈粥樣硬化、神經活性配體-受體相互作用、糖尿病并發癥中的AGE-RAGEPI3K-Akt 信號通路、白細胞介素17(IL-17)等信號通路等。排名前30 位KEGG 通路輸出氣泡圖及KEGG 富集通路靶點網絡圖,見圖7、圖8。

圖7 KEGG 富集分析氣泡圖

圖8 KEGG 富集通路靶點網絡圖(續)

圖8 KEGG 富集通路靶點網絡圖

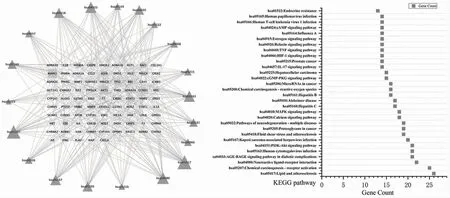

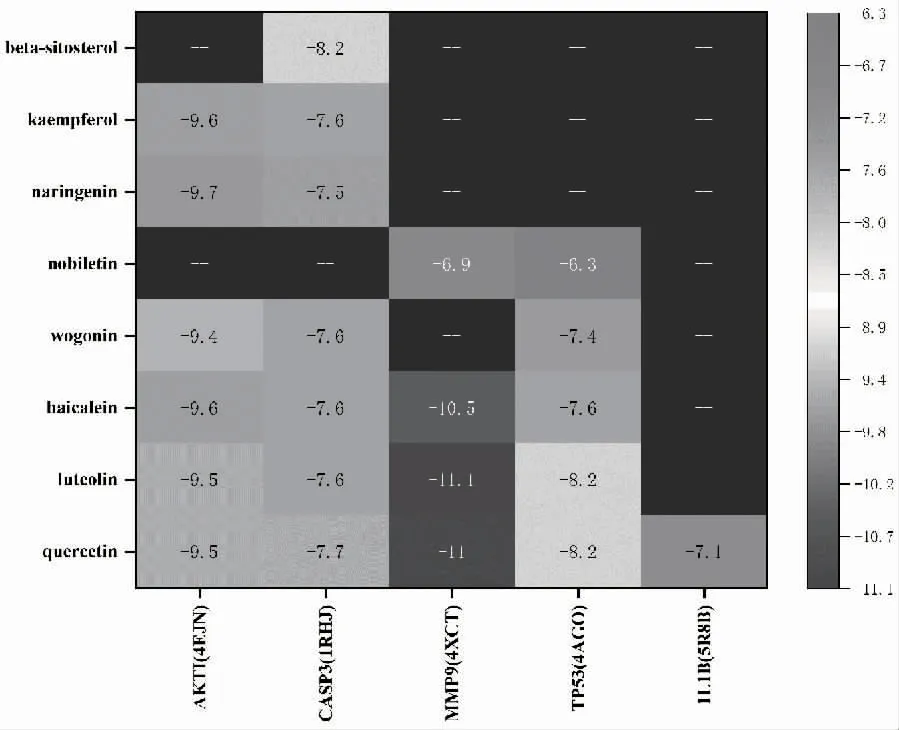

2.7 分子對接 度值排名前5 的核心靶點AKT1、IL1B、TP53、CASP3、MMP 與對應的活性成分分子對接結果見圖9。核心靶點與對應活性成分的結合自由能均≤-6 kcal/mol,構象穩定,相互作用較強。其中度值排名第1 的槲皮素與5 個核心靶點均有很好的結合活性,結合能均≤-7 kcal/mol。MMP9 與度值排名第2 的木犀草素結合活性最好,氫鍵結合能為-11.1 kcal/mol。選擇與槲皮素及木犀草素均有作用的靶點(AKT1、TP53、CASP3、MMP9)的對熱圖予以展示,見圖10。

圖9 分子對接熱圖

圖10 分子對接圖

3 討論

重度抑郁癥屬于中醫“郁證”范疇,元代著名醫家朱丹溪基于“凡郁皆在中焦”理論,首倡“氣、血、痰、火、濕、食”六郁學說,并獨創名方“六郁湯”治諸郁[8]。六郁湯是治諸郁的基本方,方中蒼術、川芎總解諸郁;川芎,治血郁;香附行氣解郁,治氣郁;半夏、陳皮理氣化痰,治痰郁;茯苓、蒼術,燥濕運脾,兼治濕郁;砂仁化濕開胃,宣暢中焦,治食郁;梔子清熱瀉火,治火郁;甘草調和諸藥。臨床研究顯示[5],六郁湯可有效改善抑郁癥狀,但目前相關機制研究較少。

本研究結果顯示,在六郁湯168 中有效成分中,槲皮素、木犀草素、山奈酚等為作用靶點最多的核心有效成分。槲皮素(Quercetin)、木犀草素(Luteolin)、山奈酚(Kaempferol)均屬于天然黃酮類化合物,均具有抗炎、抗氧化、神經保護及抗抑郁作用[9,10],也是香附、梔子、甘草的主要活性成分。Adeoluwa OA 等[10]研究發現,槲皮素通過小膠質細胞NLRP3/NF-κB/iNOS 信號通路抑制神經炎癥,消除脂多糖誘導的抑郁樣癥狀。木犀草素的抗抑郁活性與抑制內質網(ER)應激[11]、調節神經炎癥和自噬[12,13]有關。山奈酚可顯著抑制CUMS 抑郁癥模型大鼠海馬區神經元凋亡,并降低凋亡相關蛋白Bax 和Caspase-3 的表達等發揮神經保護作用;同時還能顯著抑制IL-1β、TNF 等炎性因子表達,抑制神經炎癥的發生[14]。六郁湯中的其他有效成分如漢黃芩素(Wogonin)、黃芩甙元(baicalein)等均有抗抑郁活性,漢黃芩素被認為可用于抑郁治療的新的有效和可逆的MAO-A 抑制劑[15]黃芩苷可通過抑制toll 樣受體4(TLR4)的表達來改善抑郁小鼠神經炎癥誘導的抑郁癥狀,其機制可能與調控PI3K/AKT/FoxO1 通路有關[16]。

AKT1、IL1B、TP53、CASP3、MMP9 等為六郁 湯治療MDD 的核心靶點基因。AKT1 為絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶(AKT)的重要亞型,其多態性與抑郁患者的抑郁嚴重程度、自殺傾向、抗抑郁治療反應、認知功能損傷等密切相關[17,18]。促炎性細胞因子白細胞介素-1β(IL-1β)的多效性已被認為與抑郁癥的發病機制和病因有關[19,20]。IL1B 基因位點rs16944、rs116343 多態性與抑郁癥發病及不同治療預后反應具有密切關聯[21]。TP53 又稱為抑癌基因、促凋亡蛋白,廣泛參與響應不同形式的急性損傷和神經系統疾病的神經元死亡。基質金屬蛋白酶-9(MMP9)被認為是重度抑郁癥的主要標志物之一,可通過調節炎癥反應、參與突觸形成及突觸可塑性等途徑[22,23],發揮抗抑郁作用。Caspase-3 蛋白是Caspases 家族中介導細胞凋亡的核心蛋白酶,在凋亡過程中起決定性的調控作用。海馬神經元細胞凋亡參與抑郁病程[24]。慢性輕度壓力(CMS)動物模型表明[25],抑郁樣行為伴有神經炎癥、神經元損傷、細胞凋亡和海馬神經發生減少。結合分子對接結果,槲皮素與上述靶點均有較好的結合活性,且槲皮素、木犀草素與MMP9靶點作用最強。由此可推測,六郁湯槲皮素、木犀草素為六郁湯抗抑郁的核心成分,且主要靶向氧化應激、炎癥、凋亡等相關靶點發揮抗抑郁作用。

GO 功能富集的生物過程(BP)主要涉及外源刺激反應、脂多糖反應、細菌來源分子反應等,與炎癥反應相關,此外,脂質與動脈粥樣硬化、神經活性配體-受體相互作用、AGE-RAGE 信號通路、PI3K-Akt等信號通路為顯著富集的通路。Miao G 等[26]發現,脂類代謝改變可能通過增加酸性鞘磷脂酶和磷酸脂酶的活性,干擾神經遞質和膜信號,增強炎癥,氧化應激和脂質過氧化作用,和/或影響脂滴或膜形成中的能量儲存,從而影響抑郁癥。AGE-RAGE 信號通路可激活PI3K/Akt、MAPK/ERK 和NF-κB 等多個細胞內信號通路,促進炎癥因子、趨化因子和粘附分子的表達增加,并誘導氧化應激[27]。PI3K/Akt(磷脂酰肌醇3 激酶/蛋白激酶B)信號通路是治療抑郁癥的重要級聯信號通路,也是調節機體內細胞存活、分化及凋亡的重要信號通路之一,也是多種抗抑郁中藥的靶點通路[28]。抗抑郁中藥可以通過調節PI3K/Akt信號通路進而影響上述過程,從而發揮抗抑郁作用。另外,炎性細胞因子可影響氧化應激、神經遞質代謝、神經內分泌等多個下游生物學效應,促進抑郁癥的發生及發展。IL-17[29]、TNF-α[30]等炎癥相關信號通路也在抑郁癥的病理生理學和抗抑郁治療機制中發揮著不可或缺的作用,六郁湯也可以靶向上述炎癥相關信號通路發揮抗抑郁作用。

綜上所述,六郁湯可能通過調控AKT1、IL1B、TP53、CASP3、MMP9 等關鍵靶點,介導脂質與動脈粥樣硬化、AGE-RAGE 信號通路、神經活性配體-受體相互作用、PI3K/Akt、IL-17 等信號通路,通過抗炎、抗氧化應激、調節突觸形成、抑制神經元凋亡等途徑,發揮抗抑郁作用,具有多成分、多靶點、多通路等協同作用機制特點。但本研究僅從微觀角度探討了六郁湯抗MDD 的作用機制,研究結果仍有待進一步的臨床和實驗驗證,使其臨床應用更具有指導意義。