延安時期讀報組的群眾性實踐考察

郭小良 張楠

【摘要】延安時期的讀報組作為特殊歷史時期型構的特定信息文化傳播組織,在中國共產黨宣傳史和群眾工作史上具有重要的地位和價值。這一時期的讀報組傳承創新了中國共產黨此前讀報組群眾性的實踐范式,從觀照群眾的政策制定出發,推動讀報主體讓渡客體,并從讀報內容、形式、技巧、模式等方面力求滿足群眾訴求,使讀報效果由被動接觸躍升到主動信任的群眾性旨歸,在深化黨性與群眾性中實踐了聯系群眾、服務群眾、反映群眾的新聞宣傳內在邏輯,積累了豐富的歷史經驗。

【關鍵詞】中國共產黨 延安時期 讀報組 群眾性

【中圖分類號】G230 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2023)10-101-12

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.10.013

1899年,列寧在創辦黨的全俄中央機關報的過程中將組織閱讀討論專門列為黨小組的一項專業化工作,對后來中國共產黨組建讀報組產生了重要影響。自1920年開始,在蘇聯無產階級辦報思想和晚清時期閱報會閱報傳統的影響下,特別是在新聞宣傳工作亟待開展而群眾文化水平落后這一矛盾推動下,由中國共產黨組建的讀報組應運而生。從黨成立初期創建工人讀報組的初探,到土地革命戰爭時期讀報傳統的確立,再到延安時期讀報組趨于成熟,作為在特殊社會歷史環境中“從群眾中來、到群眾中去”的新聞宣傳實踐范例,讀報組對黨的新聞宣傳工作的群眾性實踐影響深遠。

延安時期讀報組不僅傳承了此前中共讀報組的群眾性基因,且以其深植于邊區基層社會毛細血管端的強大力量,頒設了一系列凸顯群眾性的讀報策略,構建了一套形態趨于完備的讀報網絡,擘造了符合群眾實際且具有本土化特色的讀報范式,在聲勢浩大的讀報活動中聯系群眾、反映群眾、服務群眾。

一、延安時期讀報組群眾性實踐的范式嬗變

1. 讀報政策的群眾性:從引導轉向自為

(1)土地革命戰爭時期黨主導的讀報政策。土地革命戰爭時期,中國共產黨出于在農民文盲率極高、印刷出版物資短缺、發行交通網絡受封鎖的社會環境中開展黨的新聞宣傳工作的迫切需要,初步提出并制定了廣泛建立讀報組的政策和措施。

1928年,黨中央在《宣傳工作的目前任務》中提出要廣泛建立讀書報的小組,[1]在井岡山革命根據地的紅軍和群眾中逐步推廣讀報小組,進行政治宣教和文化學習。1930年,共產國際東方部在《中國共產黨最近的組織任務》中提出“必須組織特別的讀報小組,推廣集體讀報,使黨的刊物內容真正到達一切黨員和同情的無產階級群眾中去”。[2]在蘇區,讀報組的活動與識字運動及夜校緊密相連,各地蘇區黨委頒布了多個涉及讀報組、講報工作的文件。湘贛革命根據地對《紅旗》和《列寧青年》的閱讀很重視,要求“各級宣傳組織應領導同志劃分讀報組”,[3]閩西蘇區蘇維埃政府提出大力組織發動群眾讀報是“一個文化的中心工作”。[4](148)1932年贛東北省蘇維埃政府頒布《指導群眾讀報條例》,要求組建縣、區、鄉三級讀報制度,設專門的讀報指導員和讀報委員,將報紙內容清晰明朗地讀給群眾聽,并在讀報過程中詳細解釋,讓群眾了解報紙內容。[5]1933年1月27日,《紅色中華》發布特別通知,通訊員的任務之一是“建立讀報小組,爭取廣大的讀者”。[6]《紅色中華》百期紀念時,號召每鄉每村的識字班、夜校和俱樂部都應設有讀報組。

蘇區時期在各級黨委、蘇維埃政府和《紅色中華》報社的引導與推動下,廣泛覆蓋于貧農團工會、婦女會、少隊、兒童團、反帝青年部小組、青工部小組的各種形式的讀報團、讀報班、讀報組如雨后春筍般涌現出來。這些自上而下組建的讀報組,提高了干部群眾文化水平,強化了群眾思想政治教育,加強了黨與工農群眾的情感聯結,以精神動員實現黨對農村政權的再鞏固。

(2)延安時期黨委主導與群眾自主結合的讀報政策。1943年至1945年,在各級黨委和邊區政府的大力推動下,延安時期讀報組在建章立制和廣泛動員的基礎上得到快速發展。“百分之九十以上的老百姓和大多數鄉村工作干部還不識字,不能看報……要動員全邊區一百五十萬人民參加報紙事業……1944年,各地讀報組已在變工隊、唐將班子、合作社、婦紡社等組織了一萬多人讀報。”[7]部分區縣要求經常在群眾大會上、普通小學里、冬學里、自衛軍中進行讀報工作。[8]陜甘寧邊區文教大會號召“各地要把讀報工作與群眾的興趣和實際生活所需密切聯系起來,使讀報組成為能夠持久的團結群眾推動工作的核心”。[9](168-169)毛澤東對《邊區群眾報》提出要求,“要讓識字的群眾看懂報紙,讓不識字的群眾聽懂報紙”,這是對讀報組政策指導最直接的體現。

在晉察冀邊區,《抗日報》號召“把讀報組普遍深入山溝小道,深入每一個偏僻的角落”,[10]有的縣區開設講報館,由于聽報人數眾多,導致“集上的交通都被堵了”。[11]在晉綏邊區,邊區政府要求凡是訂閱《抗戰日報》的機關和個人都須組建讀報組,使一份報紙能讓百人聽讀。[9](135-136)在山東抗日根據地,各地黨委嚴厲斥責和糾正個別人“用報紙糊窗戶包東西”的行為,要求各讀報組根據報紙宣傳的中心議題組織集體讀報活動。[12]1946年,蘇皖六分區已有223個讀報組。[13]

這一時期,既有各級黨委自上而下直接指導組建的讀報組,也有由工農群眾自下而上自發組建的讀報組,“少數農村知識分子自發組織了讀報活動,被政府發現加以引導,利用了起來”。[14]這種具有自發性、自覺性、自主性的群眾讀報組是根植于群眾中的群眾性組織,反映了群眾讀報意識的覺醒,也是群眾對黨的新聞宣傳工作和黨的思想的自覺靠攏,實現了讀報組群眾性的自為轉向。

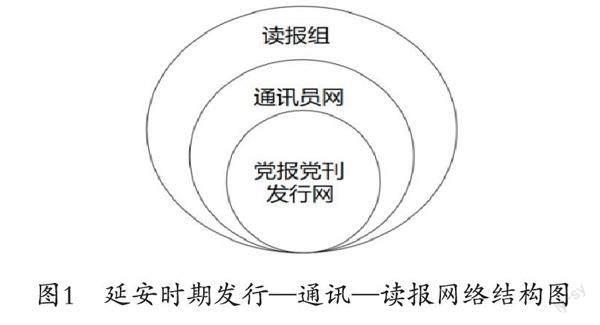

延安時期建構起了一整套形態趨于完備的辦報、發行、通訊、讀報網絡(見圖1)。以拓展黨報黨刊覆蓋面和影響力為中心,在政策上充分重視、不斷完善報刊發行交通網,采用主要渠道與輔助渠道相結合的方式,為擴大黨報黨刊發行、讓報紙與群眾面對面提供了基本的物質保障。在發行網外圍大力構建通訊員網,多措并舉鼓勵從基層群眾中培養通訊員為報紙寫稿,用群眾熟悉的語言撰寫群眾關心的內容,以此吸引讀報組的群眾。在大眾通訊網周圍,即在全邊區各縣各區各鄉組織成立了大量的讀報組,由通訊員主持并吸收廣大群眾有組織地讀報,以提高群眾的政治文化水平,在讀報積極分子中,涌現出一批新的通訊員和讀報員,由此實現通訊員網與讀報組的良性互動。

延安時期讀報組最先在陜甘寧邊區得到快速發展,后來在各根據地和解放區進行了普遍推廣。窺探讀報政策演變,與土地革命戰爭時期讀報組自上而下的讀報政策相比,延安時期讀報組政策具有較強的傳承性、延續性、穩定性,且有了明顯的自下而上的讀報組群眾性實踐特征。1942年《解放日報》改版后,突出讀者本位的新聞政策改革和群眾性實踐,大力組建讀報組,讀報組的讀報員以群眾聽得懂的話語傳達報紙內容,使廣大群眾沉浸式嵌入了一場由“不完全黨報”到“完全黨報”的新聞閱讀革命,并將參與讀報活動從不自覺行為發展為自覺行為。此時的讀報活動已把深刻融合黨性與群眾性的宣傳政策和黨報深入群眾、聯系群眾、重視互動的策略機制,轉化為一種行之有效的群眾性宣傳實踐,形塑了中國共產黨區別于其他黨派的顯著標志,成為中國共產黨深化新聞傳播規律認識和開展馬克思主義新聞觀中國化實踐的具體表現,是延安時期新聞宣傳工作的一次飛躍,在黨報政策理論研究、黨報黨刊閱讀史、群眾工作史上具有里程碑式的意義。

2. 讀報主體的群眾性:從身份認同到實踐認同

(1)土地革命戰爭時期讀報主體的群眾性身份認同。這一時期,讀報員作為與報社、黨組織和群眾聯系的中介人,扮演著傳達信息和溝通民情的橋梁角色。讀報員一般是“文化程度較高者”,[15]多為列寧小學教員、夜校教員、學生等,主要進行領讀和講解,[16]旨在通過讀報組的集體讀報活動,向群眾傳達黨的思想,加強對群眾的政治教育。讀報員多由各級黨委指派或各根據地實際推選產生,他們的積極性一方面來自黨組織和群眾對其個人文化水平較高的認可所帶來的榮譽感和尊嚴感;另一方面源于其本身對“從群眾中來、到群眾中去”的身份認同,具有明顯的群眾性特征。

土地革命戰爭時期的讀報員一般處于意見領袖地位,引導性明顯,具有讀報活動組織權、讀報內容選擇權、讀報形式掌控權、讀報時間指定權、讀報技巧決定權。這是由當時社會文化水平的明顯分層決定的,讀報主體的少數性特征與讀報對象的大眾性特征,共同決定了此種意見領袖認同。同一時期,開始出現讀報員交流活動,在1932年通過的《第二次閩浙贛省蘇維埃大會文化工作決議案》中就有“區讀報員于每期報來,應召集讀報員開聯席會議”的做法,就報紙內容、讀報技術、各村讀報工作進行交流檢查。[17]然而,讀報員在讀報過程中會產生一定的“噪音”,如有些讀報員無法正確認識讀報工作的重要性,存在不區分受眾識字程度的盲目讀報之嫌,在讀報過程中存在教條主義和形式主義,不能做到實事求是講真話,可能引發群眾不信任,進而影響讀報效果。

(2)延安時期讀報主體的群眾性實踐認同。就組織者而言,延安時期讀報組迅速發展的根本原因,在于各級黨組織始終注重對讀報組工作的宣傳、指導和支持,將讀報組視為群眾工作的重要組成部分,以讀報組為核心,大力開展群眾識字讀報運動,加強群眾政治教育,提升群眾思想覺悟。就讀報員而言,他們本身就從群眾中來,多為有豐富基層工作經驗的教師、宣傳干事、文工團員、基層干部、通訊員、學生、識字農民等。[18](204)這一時期對讀報員的選擇標準進一步提升,讀報員不僅要有一定的文化水平,還需考量其政治可靠性、個人品質、語言技巧、媒介信息闡釋能力、群眾心理觀察能力等,[19]因此,讀報員要不斷克服自身文化水平限制,“延縣川口區六鄉劉莊變工隊讀報組組長劉光紅對不認識的字,就問文書,讀完以后,文書再給他們講意思,這樣,認識了字,也知道了意思”。[20]讀報員還就如何提升讀報技巧和溝通技術相互取長補短,初步形成了讀報員交流互動機制。

延安時期讀報組重視嵌入讀報員充當意見領袖,但他們并不處于絕對控制的地位,而是對黨報內容進行群眾性傳播的意見領袖,是以群眾性形式進行創新表達的實踐者,在進一步充實二級傳播環節的同時,借助政治引導、人際規制等手段,豐富黨報內容的意義解釋。同時,讀報員還充當著信息把關人的角色,繼政府宣傳部門把關、編輯把關后,對讀報內容進行群眾性把關。他們通過與群眾商討進行信息篩選,讓更符合邊區群眾需求的信息以更容易傳播的形式進行有效傳播。但其中存在著一些強迫命令和放任自流的現象,有的讀報員仍不能“克服夸大材料”的毛病,[21]一定程度上侵蝕了長期以來形成的讀報的群眾性基礎。

從領讀講解到內容釋義,從擁有對讀報內容的絕對選擇權到與群眾商討進行讀報內容的共同篩選,從對讀報形式的掌控到以群眾喜聞樂見的讀報形式進行讀報,從機械式地上情下傳到采用貼近群眾實際的讀報策略,從指定讀報時間到與群眾共同協商合適的讀報時間,從面向群眾集體讀報到有針對性地差異化讀報,讀報員這一系列角色的轉化,反映了從絕對意見領袖到相對意見領袖的變遷。從文化程度較高即可成為讀報員到對讀報員政治素養、道德素養、語言素養、媒介素養、心理素養的多維度要求,讀報員選拔機制得到了完善和細化。從讀報員開聯席會交流讀報經驗,到開展較為頻繁的讀報技巧交流活動,讀報員交流機制越發成熟。讀報員從身份認同到實踐認同的一系列潛移默化的轉變中,始終隱含著一條根本原則,即在讀報主體權限變更中,堅持黨的新聞宣傳工作以黨性原則為統領、以群眾性為根本指向的思想邏輯。

3. 讀報客體的群眾性:從隨機被動到定期自覺

(1)土地革命戰爭時期讀報客體的隨機性與影響廣泛的讀報實踐。當時參加集體讀報的群眾廣泛,涉及各行各業多個領域,有干部、基層黨員、工農群眾、紅軍、學生等,大部分是出于好奇或被動員后參與讀報組活動。當時的讀報活動,主要在井岡山革命根據地與中央蘇區的紅軍和群眾中開展,大多情況下讀報被視為一種政治閱讀任務,即由黨中央發起,黨報社號召,基層黨組織組織,讀報員具體實施,聽報者作為幾乎無主觀能動性的被動聽眾參與讀報組活動。同時,讀報組的人數并不固定,具有一定的散在性,聽報受眾無法長期、系統、貫在地接受黨報傳播的信息,黨的思想在傳達中存在片段式、碎片化、短期性特征。

此外,讀報時間并不固定,插空式讀報增加了受眾的隨機性,導致群眾對黨報黨刊的信息認知有所欠缺,態度上的轉變不明顯,僅有少部分有文化基底的受眾在讀報后,產生了行為上的改變。就受眾聽報反饋而言,在極易發生互動的讀報場域中很少發生互動,這種現象的出現是由于受眾文盲率極高,導致“在功能性、受操縱的交流的最發達地區,語言以一種引人注目的方式,把人和功能的強制性強加給人們”。[22]當時,讀報后僅將報紙貼于公共閱報處,而集體討論報紙所刊登重要內容的行為仍較少。

(2)延安時期讀報客體的相對固定與深入群眾的讀報實踐。延安時期邊區各縣參與讀報組活動的主要群體,包括黨政機關干部員工、通訊員、勞動模范、戰士、教師、學生、團員、工農群眾等。[23](59)邊區民眾通過參加讀報組,從過去不讀報時“一滿黑洞洞的”,變成“邇刻讀了報,毛主席給咱老百姓計劃的什么,咱們都知道了”。[24]這一時期,“閱讀《解放日報》在干部中已成為普遍的現象……能讀懂報的人,必須經常去細讀,并且利用時間浸談……社論、黨的決議、黨的負責同志發表的談話或文章,必須深入研究討論”。[25]黨政機關干部讀報組經常就黨報黨刊上刊登的重要議題“早上集體學習,晚間討論”,[26]并在此過程中進行黨性教育、思想教育、政治教育;學生利用課余時間深入鄉村為不識字的群眾讀報,并在集體讀報后經常討論,“羊泉鎮街上的一個鐵匠害病了,請來了山神爺醫治,這就引起了讀報組的討論,一致認為沒有神,這不是治病的辦法,就去說服了病人,那人在醫生治好病后感動地說:‘多虧大家討論,要不然就要命了”;[27]連隊讀報組主要是“在山上休息的時候,大家自動圍攏靜聽讀報……每次報紙送到連部的時候,戰士便擠滿了指導員的房子,要求快些給他們讀報”,[28]戰士們通過聽報讀報不僅提高了識字率,還堅定了抗戰必勝的信念;“武工隊在敵占區村莊巡邏誦讀宣傳,同時建立秘密讀報組。讀報開展后,敵占區群眾對抗戰形勢及解放區情形都能及時了解,他們深信中國有毛主席領導,抗戰一定能勝利”。[29]

群眾讀報組更是將集體讀報與日常生產生活相勾連。群眾最開始參與讀報活動大多是基于好奇,“由于報紙告訴了大家很多好的消息,激起了興趣,一般反映是‘過去真是馬馬虎虎過活,世事不知道,今后可要操心讀報了……婦女讀報組要求抗聯會同志為她們讀些做菜、管娃娃和治小病藥方等消息。很多婦女于讀報日,吃過午飯很快洗刷了鍋灶,就去集合聽報識字”。[30]讀報活動最熱烈的時候,老人、青年、小孩、婦女都會參與,有時因一些特殊情況沒有按時讀報,群眾會著急地問“最近怎么沒讀報呢?”,覺得“一天不看報悶得慌”。有的青年在夜晚點著煤油燈對著同炕的群眾讀報,有的農民聽了報上治牛羊的藥方,治好了自家牲口。群眾聽了報紙上的文章,解決了現實生活中的問題后,開始信任報紙,“(一)推動了生產,調劑了生活。(二)開始破除迷信。(三)逐漸地注意衛生”。[31]群眾漸漸習慣且依賴報紙,更加積極熱情地讀報。

延安時期讀報組更加重視與讀者的互動。1942年《解放日報》改版后重視收集受眾的反饋信息,并將有益的討論結果通過“捎話”或“紙條條”的通訊方式反饋給報社。[7]讀報組開展的集體讀報突破了個人的知識局限,凝結了集體智慧,并在熱烈討論中解決困難、交流心得、增進團結,強化了群眾與黨組織的聯系。安塞五區十分注意讀報后的討論,“《解放日報》上的社論、黨的指示、重要新聞,該區讀報組是經常討論的,七月份討論過二十篇文章(社論、重要文章占絕大多數)”。[32]

延安時期的群眾在讀報過程中,逐漸從被動的聽眾轉變為主動的聽眾,其認知、態度、行為等均產生了相應改變。作為受眾的群眾,對黨報黨刊內容的認知更為自覺、全面、系統,對黨與黨報更加信任。黨報黨刊上的先進模范和知識經驗對群眾的生產生活與工作學習產生了直接影響,推動受眾在行為上主動聽報,主動參與到抗日戰爭和解放戰爭中。讀報組客體主被動關系的改變,體現了讀報組深入群眾的自覺,其踐行“從群眾中來,到群眾中去”的工作方法,以群眾所需為根本出發點和落腳點,通過讀報實現服務群眾、聯系群眾、反映群眾的目的。

延安時期讀報組對互動性的強調,不僅拉近了報紙與讀者的距離,有助于黨報黨刊宣傳的思想深入人心,而且對黨的新聞事業產生了堅持走群眾路線的持續性影響。群眾通過參加讀報組活動改變了對黨報信息的認知及態度,被讀報活動中傳播的信息刺激,引發了行為上的一系列反應。延安時期的群眾從被吸引聽報、積極聽報,到通過報紙學習、信任并依賴報紙信息,逐漸遞進深入,這說明延安時期讀報組在群眾心中已具備了一定的權威性和影響力。

4. 讀報內容的群眾性:從給群眾選擇到群眾自我選擇

(1)土地革命戰爭時期讀報內容選擇與形式較為單一。土地革命戰爭時期主要圍繞《紅色中華》《紅旗報》《紅星》《青年實話》《列寧青年》《斗爭》等黨報黨刊內容開展讀報組活動。《紅色中華》出版當天,大家最喜歡聽的是“前方勝利的消息以及各地的動員情形”。[33]讀報內容由各級黨委、黨報黨刊編輯部、讀報員決定,受眾對讀報內容的選擇和接收,尚不具主觀能動性。

這一時期讀報組的空間建構頗具特色,在群眾日常生活的社會公共空間建構專門用于公共閱讀的文化場域。在蘇區,俱樂部與列寧室專門設置了用于讀報的圖書室,為構建程序化、制度化、儀式化的讀報組活動提供空間。蘇區政府要求“學校要專門開辟讀報場所,負責組織和管理讀報室的管理委員會具體經管購報、讀報工作”,[4](49)這不僅讓買不起報、買不到報的群眾和戰士能免費接觸黨報黨刊,了解黨的最新動態與主要思想,還間接推動了馬克思主義的大眾化傳播。1933年11月,根據毛澤東在福建才溪鄉的調查,蘇區的農村設置了供群眾學習黨的思想的俱樂部與列寧室,如較為偏遠的上才溪和下才溪也創辦了俱樂部。[34]當時的讀報形式尚停留在領讀層面,讀報技巧上,僅有部分學生講報隊將報紙內容轉變為故事講給基層群眾聽,形式和技巧比較單一。

(2)延安時期讀報內容、讀報形式和技巧的鮮明群眾性實踐。延安時期群眾喜愛聽的報紙內容主要有:“毛主席的事情,勝利的消息,農業生產經驗,勞動戰斗英雄,反對迷信,治病藥方和講衛生的方法,與自己所處村子相關的消息,國際國內大事等。”[35]主要圍繞《邊區群眾報》《解放日報》《新華日報》《群眾報》《抗戰報》《大眾報》《冀中日報》《晉察冀日報》等黨報黨刊內容開展讀報組活動。讀報員結合群眾特點、興趣和需求,與群眾協商選擇關于黨的重點工作和貼近群眾實際的讀報內容。群眾對信息的接收和選擇具備了一定的能動性,開始根據自身需求選擇性接收信息,這是群眾對讀報內容的一種逆向把關。在判斷力資源非常有限的社會歷史環境下,這無疑是一種重大的社會變化。

在讀報形式和技巧方面,延安時期邊區群眾的首要任務是參加生產勞動,盡管閑暇時間很少,但群眾還是積極參與讀報組活動,讀報人靈活利用一切休息時間讀報,聽報人利用農閑時間認真聽報。“每天晌午或晚上,讀報組的讀報員拿著報紙向端著飯碗的老鄉們讀報”,“除按時在一定地點向聽眾讀報外,還利用一切可能的機會,如民校上課前后、村民集會時間、修灘的休息時間,都能機動靈活地進行讀報工作”。[36]讀報活動主要在機關單位、工廠、田間地頭、農村公共聚集場所、學校、農民家里等空間中進行。

隨著有組織、有計劃的讀報組的大量興起,讀報活動不再隨意地分散式開展,而是定時定點有針對性地進行。“組織讀報識字,主要是從實際出發,如事先觀察了全街商人的文化程度,了解了大部分人對于文化知識的需要,了解商人趕舊城集、招安集的日期,研究了怎樣不誤他們的營業,又開始取消了生硬的政治口號一套,而代以抗戰消息、生產活動等,這樣就引起了大家的興趣”,[30]使讀報組集體讀報活動更具針對性和指向性。讀報活動通常以拉閑話的形式開展,使思想政治教育實現了日常生活化,傳播的貼近性顯著增強。讀報員一邊讀報,一邊繪聲繪色地用群眾語言和講故事的方式通俗化地講解報紙要聞,有的邊讀邊唱報紙上的唱詞或歌謠,[37]有的把報紙刊登的部分內容編成陜北道情,有的甚至用廣場秧歌形式演出報紙內容,[38]以此實現黨的思想傳播。此外,這一時期還鼓勵群眾創辦黑板報、壁報、墻報等,以黨報黨刊為內容來源,以大家辦、大家看為原則,在公共空間內供不特定群體共同閱讀,實現消除陋習、推動生產與社會進步的目的,是一種符合延安邊區群眾實際的讀報形式。

讀報內容從黨委把關、編輯把關、讀報員把關,到群眾逆向把關,使輸出式的讀報內容變為貼合群眾需求的選擇式內容,群眾的主觀能動性在此過程中得以凸顯。尤其是群眾在對報紙內容的選擇性接觸中,自覺過濾了不必要且與自身關聯不大的內容,使讀報效用提升。

從中央蘇區列寧室、俱樂部等公共讀報空間的建立為群眾提供了免費閱報場所,到延安時期根據群眾對報紙內容的二次理解,創辦在公共空間中供人閱讀的黑板報、壁報、墻報,公共空間的功能與意義得到延展與深化。從原子式讀報到指向式讀報,反映了讀報組在面對群眾讀報時對讀報規律和群眾規律的理解把握與深刻融合。從平鋪直敘讀報到講故事式讀報,再到邊讀邊唱邊演報紙內容,讀報形式的不斷豐富,印證了讀報組始終將密切聯系群眾與一切從實際出發的馬克思主義觀點應用于讀報過程,始終以群眾需求為根本追求。

5. 讀報模式的群眾性:從單向宣教到互動共情

土地革命戰爭時期讀報模式的單向線性特征。這一時期的讀報組活動一般屬于單向線性傳播,傳者和受者是單方面的給予和接受關系。單向傳播是缺乏反饋、直線型的傳播,是典型的宣傳教育模式,但基于當時的受眾特征,此舉很必要且效果明顯。

讀報員宣讀報紙信息,經由讀報組的傳播渠道,以到達群眾。傳者是領讀和傳達黨報信息的讀報員,受者是讀報組傳播的目的地和信息的接收端。在勸說和影響的過程中,缺乏傳播中反饋因素發揮作用的空間,雖然存在部分讀報組在讀報后就報紙內容進行討論的現象,但讀報模式互動性弱、缺乏雙向性的特征明顯,無法及時對受眾反饋信息作出回應與處理。

延安時期讀報模式的本土化特征。讀報組的傳播本身具有大眾傳播、人際傳播、組織傳播的特點,雖然此時邊區已普及了識字運動并大力組建讀報組,但農村中的文盲仍很多。直至1944年秋,邊區仍有100多萬文盲,[39]短時間內書面文字還不能成為鄉村傳遞信息的主要載體。黨報黨刊信息的傳播并不能以從媒介到民眾的線性傳播實現其既定的傳播目標,傳播效果往往受到讀者人際關系的制約和限制。

中國共產黨從各根據地的熟人社會屬性和群眾重視人情倫理的實際出發,以人際傳播為中介,通過大力組建讀報組來突破傳播困境。這種傳播思想和技術路徑的轉變,使得黨的思想和政策方針以黨報黨刊為載體,以讀報組為“擴音器”,以大眾傳播、人際傳播、組織傳播相結合為傳播路徑,實現了更接地氣、更貼近群眾的傳播,為黨做好群眾思想啟蒙工作開辟出了一套本土化傳播實踐方案。

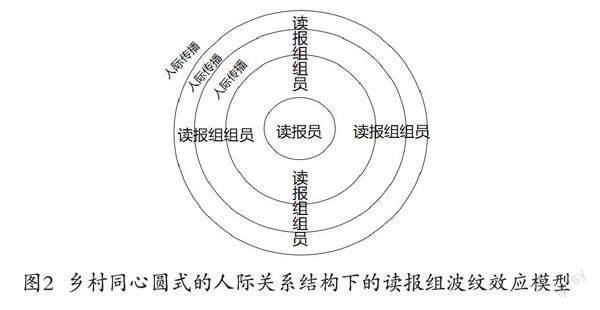

延安時期讀報組的傳播特點和實踐路徑是:一方面,讀報組以黨報黨刊(《解放日報》《邊區群眾報》《抗戰報》等)的內容為中心,面向群眾進行大眾傳播;另一方面,通過識字組、變工隊、唐將班子、合作社、運輸隊、婦紡組等進行組織傳播,讓黨報黨刊的有限傳播資源發揮出最大的傳播效果。最重要的是,在鄉村社會同心圓式的人際關系結構下,黨報信息以讀報員為中心向讀報組組員進行傳播,這些組員又以自身為圓心,依靠人際社會關系網絡進行人際傳播,依次實現N級傳播,黨報信息“以個體為中心,像投入水中的石子激起的波紋一般,一圈圈推出去”,[40]進行無限次具有波紋效應的人際傳播(見圖2)。

整個過程將大眾傳播、人際傳播、組織傳播三種方式有效結合,這種靈活且符合邊區鄉村實際的傳播模式,與農村的社會屬性和人際關系結構高度契合,不僅使得黨報的信息傳播更加順暢,且凸顯了中國共產黨在政治傳播上的藝術性,實現了讓讀報組真正意義上嵌入群眾日常生活的目的。

土地革命戰爭時期是中國共產黨讀報組開展集體讀報活動、重視群眾性邏輯的實踐起點。在黨堅持走群眾路線的具體政治方針下,讀報組注重對公共性、群眾性的建構。讀報組作為當時有效的信息傳播組織,在讀報員面向群眾讀報的過程中,完成了其政治的、社會的、科學的和大眾文化的有計劃的啟蒙任務。這一時期初具雛形的讀報組傳播模式,對延安時期全面組建讀報組具有重要的先驗與啟發作用,但其單向線性傳播也暴露了傳播效率低下、黨與群眾情感聯結較弱的弊端。

1944年11月,陜甘寧邊區文教大會作出《關于發展群眾讀報辦報與通訊工作的決議》,總結了邊區群眾讀報辦報的經驗,對讀報活動給予高度評價。延安時期讀報組傳播模式充分重視波紋效應,發揮了從個體向個體傳播信息的人際傳播活動作用,并通過報紙向社會大眾傳遞信息實現了大眾傳播,其覆蓋的受眾范圍更廣、人數更多、信息量更大。延安時期讀報組傳播模式繼承了土地革命戰爭時期讀報組傳播模式中嵌含的群眾性基因,并在此基礎上更加強調群眾性與黨性、讀報實踐與讀報效果的有機統一。

延安時期讀報組活動注重創新本土化傳播模式,實現了對邊區社會的全方位深刻影響。在國家層面,延安時期讀報組通過宣傳政策,動員社會力量抗日救亡,通過讀報活動激發了基層群眾的共鳴共情,加深了群眾對黨的認識,傳播了黨的思想,讓人民群眾自覺擁護黨的領導。所傳遞的抗戰戰績和戰斗經驗,堅定了民眾對抗戰勝利的信心和決心,實現了強有力的政治動員、經濟動員、社會動員。延安時期的讀報活動做到了文化與生產相結合,成為教育群眾與組織群眾的固定形式。在社會層面,延安時期讀報組的傳播模式有助于拓寬群眾眼界、宣傳科學知識、促進社會進步。這既有利于打破邊區群眾信息閉塞的狀況,激發群眾識字熱情和消除文盲,也有利于傳播科學的醫療衛生知識,破除封建迷信思想,改善農村衛生工作,還有利于傳播先進生產技術,樹立勞動模范,激發群眾勞動熱情,提高勞動積極性和創造性。在個人層面,延安時期讀報組的傳播模式注重雙向互動,通過討論傳播具有代表性和典型性的工作經驗、方法,推動了個人生產生活與工作學習水平不斷提高。

二、延安時期讀報組群眾性實踐的經驗特色

“聯系群眾、服務群眾、反映群眾”是延安時期讀報組群眾性實踐的根脈所在和靶向寫照。黨中央和各級黨委高度重視讀報組,通過拓展發行渠道、壯大通訊員隊伍、設置雙向互動欄目、開辟典型報道、以單位的方式組織管理等方法,擴大讀報組的覆蓋范圍和影響力,踐行“從群眾中來,到群眾中去”的工作方法,將黨報的黨性與人民性高度統一。

1. 有限傳播資源的無限傳播:群眾有報可讀

讓邊區各縣讀者特別是農村讀者有報可讀,是延安時期解決制約讀報組發展瓶頸的首要任務。在發行方面,黨中央將運送報刊和運送軍用品擺在同等重要位置,專門成立運輸司令部,解決因人員不足和交通不便造成的報刊運輸困難,[41]在通過新華書店支店及代銷點、邊區通訊站及分站、中華郵政等正規渠道發行報刊的同時,[42]還貼合實際地啟用了貨郎擔流動擺攤賣報、騾馬大會擺攤賣報、地下秘密交通線運報等輔助渠道發行,[43]讓原本十幾天才能傳送到農村讀者和國統區讀者手中的報紙舊聞,變成了經日夜接力而達的新聞,為讀報組開展集體讀報活動提供了基本的保障。在增加報紙份數方面,陜甘寧邊區二屆二次參議會批準文件中寫道:“紙廠及其主管部門應從各方面努力增加報紙的產量,以便各種報紙能夠按照需要與可能增加份數,并以分區及縣為單位,統一籌劃調劑,保證每個讀報組、通訊組與黑板報編委會都有它所需要的報紙。”[44]

2. 有限傳播內容的無限接近:群眾有報愿讀

鼓動基層讀者成為寫稿通訊員,是延安時期拉近報紙與讀者距離和吸引讀報群體興趣的法寶。馬克思曾說:“真正的報刊即人民的報刊。人民能否在報刊上看到‘自我是報刊能否獲得人民認可的基本條件,也是報刊賴以生存的條件。”[45]列寧曾一直強調通過報刊了解基層的情況和情緒,依靠廣大通訊員辦報。據統計,“1944年《解放日報》的工農通訊員有1 100人”。[46]這些通訊員大多數是“當地群眾中土生土長的積極分子,是在文盲遍地的農村中極為稀少的知識分子,他們更了解邊區的社會生活實際,更了解邊區群眾的心理”,[18](201)他們經常把群眾中的新情況、新問題、民歌民謠、民間故事等寫成稿子供給報紙,還把群眾的意見、呼聲、要求寫信反映給報社。[18](204)“為進一步提高工農同志為黨報寫稿信心,討論具體辦法數條。第一,寫稿內容注意做什么寫什么。第二,寫稿文字形式不拘,文字只要把一個問題的起因、經過、結果等寫清楚就好。不會寫的同志與會寫的同志可合作寫……”,[47]鼓勵基層通訊員以為報紙寫稿的方式參與報紙內容生產,在寫作中內化對黨報的感情,確立作者即讀者的身份。一方面,讀者的主體地位獲得實質性再確認,使讀者成為報紙共同體的重要部分;另一方面,來自群眾實際生產生活的新聞通訊內容引發了讀報群體的興趣,為延安時期讀報組的擴大積蓄了根本動能,勾連出讀者與報紙間非同尋常的“寶貴情誼”,搭建起一座促進黨同人民群眾密切聯系的橋梁。

3. 有限溝通渠道的無限暢通:群眾有話能說

設置“遍讀往來”“讀者來信”“信箱”“從讀者中來”“讀者園地”等欄目,是延安時期黨報和讀報組實現傳受雙向互動的渠道保證。列寧曾于1922年致信《貧苦農民報》副總編輯,要求每兩個月提供給他包括“(α)來信的平均數(β)情緒(γ)最重要的迫切問題”內容的短信。[48]《解放日報》改版座談會上也提出:“報紙要成為人民的喉舌,政府的耳目。現在下情不能上達的毛病很厲害。要仔細了解下層情形使上下關節打通。”[49]延安時期,黨報社鼓勵讀者以寫稿來信的方式提出意見和建議,據統計,1945年《解放日報》與讀者互動量高達179次,讀者更關注邊區生活、科教文衛等相關議題,[50]通過刊登讀者來信反映群眾的意見和心聲,編輯就讀者問題逐個進行解釋答復,甚至還在普通讀者與其所提建議的單位間建立起溝通平臺,[23](59)以此凸顯讀者的重要地位,滿足了參與集體讀報的受眾的反饋意愿,加強了報紙與讀者的雙向溝通和互動交流。

4. 有限典型報道的無限力量:群眾有樣可效

開創中國真正意義上的典型報道,是延安時期黨報和讀報組推動群眾效仿模范促進生產的示范典例。費爾巴哈認為,“模范順應強烈的感性欲望,順應不由自主的模仿欲……模范有著魔術般的力量”。[51]1942年4月30日,《解放日報》頭版頭條用醒目標題刊發了邊區模范勞動英雄吳滿有的典型報道,開創了把普通勞動者事跡登上頭版頭條的先例,合乎《新聞學大辭典》中關于典型報道需具備的普遍意義標準、突出標準、強化標準,[52](248)標志著引借自國際共運的中國第一篇真正意義上的典型報道誕生,自此拉開了中國典型化傳播的序幕。延安時期的黨報不僅宣傳了劉玉厚、楊朝臣、馬海旺等一大批勞動典型和南泥灣等一批典型地區、單位約600個,[53](99)且催生了上至首長下至百姓、數量規模空前龐大的典型化群體,掀起中國新聞史典型報道的第一個高潮。在中央領導親切接見、頻繁的勞動競賽、勞模表彰及讀報組的推波助瀾下,典型報道演變為一場聲勢浩大的典型化運動。朱德曾稱贊吳滿有的典型報道和勞動競賽所創造的社會價值“不下于20萬擔救國公糧”(1941年陜甘寧邊區征收農業稅總數)。[54]延安時期讀報組通過集體讀報將典型報道中的模范事跡和模范人物講給群眾,形成“魔彈論”般的傳播效果,激發了邊區群眾模仿英雄模范和生產勞動的熱情,促進了生產技術發展和生產水平的提升。典型報道作為大生產運動的敘事文本,通過“話語即權利”[55]的實踐邏輯,對邊區經濟建設產生了重要影響。

5. 有限組織理念的無限釋能:群眾納入“單位”

以類似“單位”的方式進行組織管理,是延安時期讀報組促進邊區鄉村群眾對集體與個人關系重構的有效預演。在讀報組小單元組織機構設置的影響下,參與讀報組活動的基層群眾以類似“單位”的方式重組在一起,借助“單位”配置資源,凝聚利益,解決糾紛。這些小而精的“單位”,直接和人民群眾相聯系,通過分配資源,承擔了對“單位”成員提供基本公共服務的職責,是基層社會中國家在場的直接代理。客觀來說,當時中國社會由于舊民主主義革命的不徹底性,農村思想解放還存在諸多滯礙,邊區所處的貧困山區情況尤甚,多數群眾桎梏于舊社會腐朽的制度和關系框架內。在新民主主義革命的推動下,封建時代的鄉紳階層逐漸從鄉村生活中退出,延安時期讀報組的管理機制,有助于中國鄉村群眾內部關系的重構,讀報組以扁平化的方式傳遞了人人平等的組織觀念,并在潛移默化中打破了舊社會鄉村生活中鉗制群眾思想的枷鎖,為基層社會治理方式的現代化轉型進行了預演與準備。

以是觀之,回顧延安時期讀報組的發展歷史與經驗特色,黨報黨刊承擔了輿論的宣傳者、組織者、動員者角色,在為群眾辦報的總方針下,強調對群眾性的凝視。延安時期讀報組不僅傳播知識和先進經驗,而且以多元化、日常化、集體化的方式廣泛吸納普通群眾參與到閱讀黨報的集體活動中,了解中國共產黨,認識黨的路線、方針和政策,進而支持擁護黨的領導。

三、延安時期讀報組群眾性實踐的內在旨歸

延安時期,以1942年《解放日報》改版為標志,毛澤東新聞思想進入了成熟深化發展期,以黨性、群眾性、戰斗性和組織性即“四性一統”為框架的黨報理論基本范疇得以確立,[56]黨報理論成熟完善,為推進馬克思主義新聞觀中國化作出了貢獻。自此,在毛澤東新聞思想和黨報理論的指導下,黨的新聞事業全方位踐行群眾性,讀報組及其讀報活動便是展開群眾性生動實踐的重要方式之一。

1. 群眾性讀報實踐與黨報改版發展彼此互文

1941年5月,延安整風運動拉開序幕。1942年,在中央政治局會議上,毛澤東指出,要達到改造黨的目的,必須先改造黨報工作,通過報紙的改版來整頓“三風”,改造黨的方針。1942年4月1日,《解放日報》宣告改版,以此為重要轉折點,黨報史無前例地重視讀者與報刊的關系,提出黨報的“黨性、群眾性、戰斗性和組織性”觀點,[57]強調讀者本位、人民至上的新聞改革內在邏輯,發揮人民報刊所承擔的文化和人民精神教育的杠桿作用,凸顯黨報集體的宣傳員、集體的鼓動者、集體的組織者的作用。

1943年6月,毛澤東為黨中央起草《關于領導方法的若干問題》的黨內決定,第一次提出“從群眾中來,到群眾中去”的領導方法。他曾在陜甘寧邊區勞動英雄大會上,用通俗的語言解釋這種領導方法,直接把“到群眾中去”等同于宣傳:“我們應該走到群眾的中間去,向群眾學習,把他們的經驗綜合起來,成為更好的有條理的道理和辦法,然后再告訴群眾(宣傳),并號召群眾實行起來,解決群眾的問題,使群眾得到解放和幸福。”[58]

《解放日報》是延安時期讀報組重要的閱讀對象,改版前的《解放日報》“在延安發生的最重要的事情,幾乎不可能上頭條”,“絕大多數都是國際新聞”。[53](95)有讀者反映:“很難看懂,與我們日常生活工作聯系很少。”而改版后的《解放日報》聚焦國內和貼近群眾實際的新聞,特別是在1944年間大量刊登了關于讀報組的相關新聞,皖南柳州村農民讀報組組員說:“從前的報紙我們聽不懂,現在報紙是我們自己的了,讀了很有味道。”

延安時期大力組建讀報組進行集體讀報,深入群眾,為群眾服務,密切聯系群眾,讓黨性和群眾性有機統一。讀報過程中,及時把黨中央的大政方針與群眾的興趣點和生產生活中遇到的實際問題相結合,運用群眾聽得懂的語言讀報,在讀報后的集體討論中啟發群眾思考,實現群眾對報紙內容的再理解、再思考、再生產,并將群眾的呼聲和意見建議及時反饋給上級黨組織及黨報社,以此縮短群眾與黨報的距離,拉近群眾與黨的關系,讓群眾與黨成為血肉相連的朋友。

2. 群眾性讀報實踐與馬克思主義新聞觀中國化一脈相承

馬克思說:“理論在一個國家實現的程度,總是取決于理論滿足這個國家的需要的程度。”[59]1938年在延安召開的中國共產黨六屆六中全會,啟動了馬克思主義新聞觀中國化的進程。以毛澤東為代表的中國共產黨人創造性地將馬克思主義新聞思想同延安時期的新聞實際相結合,將讀報組作為推動黨報黨刊輻射到基層農村社會神經末梢的有力組織和有效載體,尤其注重將讀報組與群眾實際相結合,推動馬克思主義新聞觀中國化從探索走向成熟,并使之開始了“從‘自在階段向‘自為階段的跨越”。[56]

(1)延安時期中國共產黨大力組建讀報組,是馬克思主義新聞觀中國化的一個鮮活中介。“到1945年,全邊區的讀報組、夜校、午校、半日校、輪學等發展到3 007所,參加者達到30 013人。”[60]讀報組既是對系統的學校教育、多樣的社會教育、有代表意義的典型教育、生動的文藝宣傳等形式的馬克思主義新聞觀教育的重要補充,更是被實踐所證明的宣傳馬克思主義行之有效的辦法。讀報組在開展集體讀報的過程中,潛移默化地滲透著馬克思主義新聞觀教育,通過傳播黨的路線、方針、政策,凸顯讀報組的組織力量和組織功能,切實發揮讀報組的宣傳鼓動作用,在黨性原則指導下,結合群眾實際需求和特點,捍衛群眾利益,由此實現一種長期的、遍在的、共鳴的啟蒙與熏染效果。最終在客觀上推動了馬克思主義新聞觀中國化,使黨報黨刊和馬克思主義更易于為廣大人民群眾理解和接受,成為其認識世界和改造世界的思想武器。

(2)延安時期中國共產黨大力組建讀報組,是馬克思主義新聞觀中國化過程中,充分調動群眾通訊員發揮作用的一種工作方法。以通訊員為骨干在基層組織內組建的讀報組,最大限度地實現了群眾與報紙互動。讀報組是進行政治宣傳、學習知識、提高文化、掃除文盲、推動抗日救國和生產建設等工作的宣傳教育性的群眾組織,“大眾通訊員每個人起碼應該組織一個讀報組,把文盲群眾,或者半文盲群眾,或者有些知識的群眾,團結在他的周圍,提高他們的政治水平和文化水平”。[61]通過讀報活動,不僅讓通訊員和群眾打成一片,更加深入了解群眾,且切實發揮了黨報的宣傳教育作用,以讀報組的嵌入,實現了對大眾習承的固有文化進行改造和創新的目的,據此推動延安文藝大眾化運動的蓬勃開展。

(3)讀報組群眾性實踐中所體現出的實事求是、自力更生艱苦奮斗、全心全意為人民服務,是形成延安精神的一股有生力量。中國共產黨歷來把為廣大人民謀利益作為根本宗旨,在延安時期更是提出了為人民服務的口號。讀報組是在特定歷史條件和特殊艱苦環境下,黨堅持為人民服務、為廣大文化知識水平落后的群眾服務的實踐證明。在讀報過程中,讀報員踐行理論聯系實際,把黨的思想理論和大政方針與群眾生活生產、學習工作實際相結合,把書面報章文字變成通俗易懂、深入淺出的口語。同時,讀報組還根據延安時期各邊區政治、經濟、社會、文化實際,不斷調整傳播方針策略,在實事求是中發揚自力更生、艱苦奮斗的精神,成為延安精神形成過程中具象化的群眾性實踐縮影。

3. 群眾性讀報實踐與黨對群眾的新聞教育同頻共振

(1)延安時期讀報組將黨報作為對群眾進行新聞教育的教科書。1943年1月26日,胡喬木在《報紙是教科書》一文中指出:“報紙是人民的教科書,而黨報,就還是黨的教科書。黨報的每一個寫作者、編輯者、校訂者,都是黨和人民所聘請的教師……人民的希望就是讀教科書,并且要是有興味的日新月異的教科書,這才配讓他們讀一輩子……一定要熟悉人民的生活和人民的心,要熟悉黨的方向、政策和工作的具體過程,要跟黨有十分密切的聯系,要絕對忠實于黨的意圖和黨的指揮。”這既是基于文化資源短缺的社會現實的一種報紙功能拓展,也是對報紙本身具有的教育功能的一種結合具體歷史語境的強調,更是體現新聞教育特征的一種具體實踐,使延安時期的新聞教育具有鮮明的群眾性特征。

作為教材的黨報,是新聞宣傳工作群眾性植入新聞教育的重要載體,讀報組則是擴大報紙教科書傳播效果的助推器。黨報作為人民的教科書和黨的教科書,通過讀報組將其新聞文字以“合于人民口味”[52](248)的方式傳遞給不具備閱讀能力的群眾。延安時期的黨報基于對群眾性的嚴格把控、報紙內容貼近性強、對黨的宗旨使命高度認同、傳播媒介單一、群眾識字率低下等多重原因,實現其作為新聞教育教科書的刺激—反應強大傳播效果。

(2)延安時期讀報組“到群眾中去”,加速了群眾記者化進程。這一時期的專業記者嚴重不足,采編工作不得不依靠來自群眾的通訊員開展。1940年解放區有通訊員654人,其中中學以上的145人、小學以上的321人、只是稍微識字的有188人。[62]文化水平參差不齊的他們承擔著報刊發行、新聞采寫、開展讀報、溝通上下的職責。隨著《解放日報》改版,黨的辦報路徑由專家辦報轉為群眾辦報,直接刺激了群眾的記者化,使從群眾中來的非專業的通訊員積極參與和投身新聞活動。讀報組既依靠通訊員隊伍開展讀報活動,也將其采寫的帶著泥土氣息和群眾味道的新聞廣為傳播。

《解放日報》曾在1944年就建成了遍布邊區31個地區由1 020人組成的龐大通訊網絡。[63]基于亟需開展群眾宣傳思想工作而通訊員隊伍新聞業務水平普遍落后的現實矛盾,迫切需要解決通訊工作人員的培養問題,“光發動干部和工農通訊員已經不夠了,今天的工作,是要把已有的通訊員組織起來,給予具體的指導”,[64]因此,“吸引了大批大眾通訊員來參加編輯工作,從大眾讀物社時起,報社就開始進行了很多細致而繁重的組織工作和培訓工作”。[18](201)在新聞知識教育方面,主要依靠黨報和同一時期出版的69部新聞傳播類圖書進行面向群眾的新聞教育,如《活躍在農村的讀報組》《讀報常識》《讀報手冊》等書籍,就具體的讀報業務進行解讀。[65]在新聞業務教育方面,主要依靠開設工農通訊員短期培訓班、老記者現場言傳身教、工農通訊員交流業務經驗等方式開展工作。

(3)延安時期群眾性讀報活動,促進了對群眾的媒介素養教育。延安時期媒介物質條件落后,傳播載體單一,媒介技術孱弱,新聞專業人才匱乏,客觀上導致群眾的媒介理解、分析、評價與生產各種傳播信息能力素養滯后。傳播內容的文字化呈現與大部分群眾不識字的矛盾,從根本上制約了群眾媒介素養的形成與發展。延安時期讀報組客觀上提升了群眾識字率,通俗化闡釋了黨報內容,將群眾需要生活化文字的需求反饋給黨組織和報社,有效提供了群眾接觸媒介的可能,提升了群眾對媒介文本的解讀能力,促成了群眾與媒介組織的互動。群眾的媒介接觸偏好和媒介接觸目的,決定了他們對媒介的評價,也直接影響了群眾的媒介參與。在讀報組開展讀報活動的過程中,群眾擁有選擇接觸自己喜歡聽的報紙內容的權利,在聽取先進經驗、效仿模范英雄、聽聞感人事跡后,達到了促進生產生活的媒介接觸目的。通過對重點內容進行集中討論,表達自己的想法和見解,向上級和報社提出意見和建議,完成了對黨報黨刊的媒介評價。群眾初步顯現出對媒介信息保持反思和討論的態度,這樣的正向影響刺激了群眾再次的媒介參與行為,呈現出使用與滿足的傳播效果。

結語

回顧中國共產黨讀報組的歷史,土地革命戰爭時期確立了群眾讀報活動的傳統,延安時期讀報組對之前黨的讀報組進行了內在傳承和系統創新,將黨性、群眾性、戰斗性、組織性原則融為一體,凸顯群眾性。《解放日報》改版后實現了群眾辦報和群眾讀報的有機統一,讀報組作為一種具體的信息傳播組織,再次證明了群眾性實踐的重要作用。延安時期讀報組在儀式化的閱聽過程中,完成了集體共振,讀報組成為“發揚民主、幫助領導、改進工作和學習文化的有力武器”,[44]成為延安時期中國共產黨具有頑強生命力和強大影響力的群眾性社會組織。以黨性為統領的群眾性,是延安時期讀報組發展的根脈血骨,毛澤東新聞思想中始終突出強調聯系群眾的重要作用,指出黨報時刻需要考慮“以農民為主的群眾的文化心理和接受水平”,[66]聯系群眾要與群眾打成一片,真心實意地為群眾服務。

新時代,黨的二十大報告中提出堅持以人民為中心的創作導向,黨性與人民性依然是中國共產黨新聞宣傳工作必須一以貫之的重要根基。在媒介形態聚合、內容思想多元化的背景下,如何將當前群眾實際與黨的新聞工作需求結合起來,守正創新地堅持并高揚黨性,發展線上社交媒體群眾讀“報”組,做好群眾性集體讀“報”活動;如何提高黨的新聞宣傳信息在群眾中的傳播效率和傳播效果,不斷鞏固壯大新時代主流思想輿論,是下一步研究和實踐的起點。

參考文獻:

[1] 中央檔案館. 中共中央文件選集(第4冊)[M]. 北京:中共中央黨校出版社,1989:420-421.

[2] 中央檔案館. 中共中央文件選集(第6冊)[M]. 北京:中共中央黨校出版社,1989:599.

[3] 江西省檔案館. 湘贛革命根據地史料選編(上冊)[M]. 南昌:江西人民出版社,1984:497.

[4] 江西省文化廳革命文化史料征集工作委員會,福建省文化廳革命文化史料征集工作委員會. 中央蘇區革命文化史料匯編[G]. 南昌:江西人民出版社,1994.

[5] 林緒武,管西榮. 蘇區的公共閱讀建構——以《紅色中華》的大眾閱讀為例[J]. 人文雜志,2021(2):103-112.

[6] 佚名. 特別通知——關于紅色中華的通訊員問題[N]. 紅色中華,1933-02-04(4).

[7] 文教大會上李卓然同志總結報告 邊區報紙成為群眾事業[N]. 解放日報,1944-11-20(2).

[8] 德立. 葭縣車會區開展讀報運動 成立黨報通訊小組[N]. 解放日報,1943-12-18(2).

[9] 中國社會科學院新聞研究所. 中國共產黨新聞工作文件匯編(上)[G]. 北京:新華出版社,1980.

[10] 鄧拓. 鄧拓文集:第1卷[M]. 北京:北京出版社,1986:245.

[11] 傅方式. 洪子店創辦講報館[N]. 晉察冀日報,1944-11-18(2).

[12] 大眾日報社報史編纂委員會. 大眾日報回憶錄:1939—1999[M]. 濟南:山東人民出版社,1998:4-5.

[13] 新華社淮陰十九日電. 蘇皖六分區教育建設 淮漣兩縣村村有小學 男女識字班遍布農村[N]. 解放日報,1946-06-21 (2).

[14] 盧少求,程增俊. 黨在延安時期新聞宣傳工作的基本經驗[J]. 毛澤東思想研究,2009(4):93-96.

[15] 總政治部辦公廳. 中國人民解放軍政治工作歷史資料選編·第二冊:土地革命戰爭時期(二)[M]. 北京:解放軍出版社,2002:383-384.

[16] 蔣建國. 土地革命戰爭時期中共報刊的發行、閱讀及其影響[J]. 新聞春秋,2022(5):20-29.

[17] 贛南師范學院,江西省教育科學研究所. 江西蘇區教育資料匯編(1927—1937):(一)[M]. 南昌:江西高校出版社,1985:148.

[18] 胡績偉. 青春歲月——胡績偉自述[M]. 鄭州:河南人民出版社,1999.

[19] 蔣建國. 中共延安時期讀報組的知識共享、群體互動與社會影響[J]. 社會科學戰線,2021(12):151-167.

[20] 劉永廷,賈醒元. 延縣劉莊變工隊讀報組 改進讀報方式[N]. 解放日報,1944-07-17(2).

[21] 警一旅宣教會議規定 連隊通訊讀報的組織形式 要克服夸大材料的毛病[N]. 解放日報,1945-02-25(2).

[22] 赫伯特·馬爾庫塞. 單向度的人:發達工業社會意識形態研究[M]. 劉繼,譯. 上海:上海譯文出版社,2008:74.

[23] 丁濟滄,蘇若望. 我們同黨報一起成長——回憶延安歲月[M]. 北京:人民日報出版社,1989.

[24] 本報安塞訊. 安塞馬家溝村的新創造 讀報組推進了生產 大大提高了群眾的文化水平[N]. 解放日報,1944-03-24(1).

[25] 金盆區訊. 報紙深入連隊,“劉堡”部重視讀報[N]. 解放日報,1942-10-01(2).

[26] 王華. 延縣烏陽區元隆寺合作社 為民眾購置軋花機 區級干部熱心寫稿讀報[N]. 解放日報,1944-04-12(2).

[27] 蘇光,徐琣武. 鄜縣太樂區 通過學生、讀報組推行衛生運動[N]. 解放日報,1944-08-11(2).

[28] 洋洋,黃勛. 槐樹莊二營 生產學習緊密結合 戰士們自動讀報識字[N]. 解放日報,1944-05-30(2).

[29] 新華社晉西北九日電. 某地敵占區抗日文化工作深入 成立秘密讀報組[N]. 解放日報,1944-12-12(2).

[30] 李如鏡,張殿仁,午人. 在縣抗聯會倡導下,安塞成立市民讀報組,商人店員家庭婦女都很高興學習. 婦女參加學習后生產熱情更提高[N]. 解放日報,1944-04-07(1).

[31] 本報鄜縣訊. 鄜縣群眾教育工作活躍,組織識字讀報組二十個,沒有課本與缺少報紙是目前兩大困難[N]. 解放日報,1944-07-17(2).

[32] 楊永直. 安塞五區的通訊工作 他們把通訊工作和業務研究、文化學習結合起來,得到很多進步,很多好處[N]. 解放日報,1944-09-18(4).

[33] 佚名. 介紹中央勞動部的紅屬夜校[N]. 紅色中華,1934-07-21(2).

[34] 毛澤東. 毛澤東農村調查文集[M]. 北京:人民出版社,1982:320,354.

[35] 佚名. 加強報紙發行、閱讀和保管工作[N]. 抗戰日報,1945-07-19(2).

[36] 新華社晉察冀二十八日電. 北岳區讀報工作 普遍深入民間[N]. 解放日報,1943-08-29(2).

[37] 劉曉偉. 群眾生活場域的介入與政治再造——論延安時期中國共產黨的基層公共讀報活動[J]. 編輯之友,2020(7):96-101.

[38] 佚名. 人民服務團文工隊用廣場劇宣傳生產[N]. 抗戰日報,1946-02-10(2).

[39] 中共中央文獻研究室,中央檔案館. 建黨以來重要文獻選編(1921—1949):第21冊[M]. 北京:中央文獻出版社,2011:582 .

[40] 費孝通. 鄉土中國[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,1985:23-25.

[41] 中共陜西省委黨史研究室. 毛澤東在陜北[M]. 西安:陜西人民出版社,1993:147.

[42] 賴伯年. 陜甘寧邊區的圖書館事業[M]. 西安:西安出版社,1998:243-244.

[43] 馬照岐. 加強書籍的發行與推銷工作[N]. 解放日報,1946-03-13(4).

[44] 關于發展群眾讀報辦報與通訊工作的決議(民國三十三年十一月十六日邊區文教大會通過,邊區二屆二次參議會批準)[N]. 解放日報,1945-01-11(4).

[45] 馬克思,恩格斯. 馬克思恩格斯全集:第1卷[M]. 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯. 北京:人民出版社,1995:352,381.

[46] 陜西省地方志編纂委員會. 陜西省志·報紙志[M]. 西安:陜西人民出版社,2000:246.

[47] 郝玉山. 定邊發動寫稿競賽 不會寫的與會寫的合作[N]. 解放日報,1944-02-20(2).

[48] 列寧. 列寧全集:第52卷[M]. 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯. 北京:人民出版社,1988:236.

[49] 毛澤東同志號召整頓三風要利用報紙 批評絕對平均觀念和冷嘲暗箭辦法[N]. 解放日報,1942-04-02(1).

[50] 李丹. 從閱讀史的角度考察《解放日報》改版后與讀者的關系[J]. 新聞記者,2022(8):59-70.

[51] 費爾巴哈. 基督教的本質[M].榮震華,譯. 北京:商務印書館,1984:196.

[52] 甘惜分. 新聞學大辭典[M]. 鄭州:河南人民出版社,1993.

[53] 陳力丹. 馬克思主義新聞觀教程(第二版)[M]. 北京:中國人民大學出版社,2015.

[54] 李春林. 光明日報歷任總編輯文選[M]. 北京:光明日報出版社,1999:291.

[55] Manfred Frank.? "On Foucault's Concept of Discourse" in Michel Foucault Philosopher[M]. New York: Routledge, 1992: 99-116.

[56] 鄭保衛,張喆喆. 論延安時期中國共產黨新聞思想的歷史地位及理論貢獻[J]. 中國編輯,2020(9):4-10.

[57] 陳力丹. 馬克思主義新聞觀百科全書[M]. 北京:中國人民大學出版社,2018:156 .

[58] 毛澤東. 毛澤東選集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1991:933.

[59] 馬克思,恩格斯. 馬克思恩格斯文集:第1卷[M]. 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯. 北京:人民出版社,2009:12.

[60] 楊軍憲. 心靈航標:延安精神與大學生素質教育[M]. 西安:陜西人民教育出版社,2009:23.

[61] 上海魯迅紀念館. 周文研究論文集[M]. 上海:上海社會科學院出版社,2013:324,328.

[62] 周文. 開展通訊員運動Ⅱ[J]. 大眾習作,1941(4):1-3.

[63] 解放日報通訊采訪部,青記延安分會. 本報邊區通訊員分布圖[N]. 解放日報,1944-07-23(4).

[64] 趙小軍. 延安時期中國共產黨的新聞工作[J]. 西安政治學院學報,2009(3):96-100.

[65] 吳鋒,潘英杰. 論延安時期中國共產黨新聞傳播類圖書出版體系及歷史地位[J]. 出版發行研究,2022(4):90-97.

[66] 毛澤東. 毛澤東新聞工作文選[M]. 北京:新華出版社,1983:120.

An Investigation of the Mass Character Practice of the Newspaper Reading Group in Yan'an Period

GUO Xiao-liang1, ZHANG Nan2(1.School of Literature and Journalism Communication, Yan'an University, Yan'an 716000, China; 2.School of Journalism and Communication, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: The newspaper reading group in Yan'an period, as a specific information and cultural communication organization formed in a special historical period, has been holding an important position and value in CPC (Communist Party of China) publicity history and the history of working with the general public. The newspaper reading group during this period inherited and innovated the previous mass practice paradigm of newspaper reading group of the CPC. It started with formulating policies for the general public, promoted the subject-object transfer of newspaper reading, and comprehensively met the demands of the general public in terms of the content, form, skills and mode of newspaper reading, achieving the goal of a public-oriented newspaper reading and the effect of changing from passive contacting to active trust. Concerning deepening the CPC spirit and mass character, it achieved the internal logical baseline of news publicity that connects, serves, and reflects the wishes of the general public. Rich historical experience has also accumulated.

Keywords: Communist Party of China; Yan'an period; newspaper reading group; mass character

基金項目:國家社會科學基金一般項目“延安時期中國共產黨新聞教育研究”(21BXW022)

作者信息:郭小良(1979— ),男,陜西銅川人,延安大學文學與新聞傳播學院副教授,主要研究方向:延安時期新聞事業史;張楠(1993— ),女,陜西咸陽人,南昌大學新聞與傳播學院博士研究生,主要研究方向:中國共產黨新聞事業史。