方法論整體主義:一種基于理解立場和對比問題的重構

|韓東奧|浙江萬里學院 馬克思主義學院,浙江 寧波 315100

個體主義—整體主義爭論(the individualism-holism debate)歷史悠久,在古希臘時期便已出現關于個體—社會關系的討論。隨著時間的推移,這一爭論的內涵已經極為廣泛,前后涵蓋指稱與概念、還原論、解釋模型、潛在機制、因果關系、層級劃分、社會研究方法等內容。在社會科學哲學中,個體主義—整體主義爭論主要被分為本體論爭論和方法論爭論。前者聚焦于社會實體是否具有獨立的本體論地位和因果力、集體意向性是否存在等問題;后者則圍繞著我們應該以何為基礎來解釋或理解社會現象而展開,涉及社會科學解釋應該是個體解釋還是整體解釋(the dispensable debate),以及個體解釋是否是整體解釋的微觀基礎(the microfoundations debate)等問題。[1]

就方法論爭論而言,尤其是從19世紀晚期開始,圍繞著個體行動、主觀可理解性以及宏觀—微觀等不同層級之間解釋的關系等問題,雙方展開了非常激烈的爭論。[2]在這個意義上,盡管我們可以寬泛地對兩個立場進行區分,但無論是個體主義還是整體主義,都不是具體和統一的立場,其中包含了諸多相似卻各有差異的聲明。舉例而言,以沃特金斯、埃爾斯特和索耶為例,盡管同為個體主義者,但三人的觀點依然存在一定的差異:(早期的)沃特金斯持強版本的個體主義立場,反對整體解釋的獨立性和有效性[3];埃爾斯特從潛在機制的角度出發,認為只有個體解釋才真正具有解釋力[4];索耶提出的非還原個體主義則認可宏觀層級到微觀層級的下向因果力[5]。從這個角度出發,霍利斯將個體主義—整體主義爭論置于社會科學的解釋—理解之分框架內,這一工作對理解當前的主要研究現狀、更清楚地比較和區分各立場之間的異同有很好的幫助。

然而,無論是方法論個體主義者還是方法論整體主義者都可以在其中找到合適的資源為自己的觀點提供論證,因此解釋—理解之分僅僅為我們提供了一個框架,并沒有在實質上推進這場爭論。在這個意義上,本文認為在明確解釋—理解之分后,可以將一種基于不同“對比問題”的研究方法作為該框架的重要補充。這一方法的優勢在于,通過考察不同的“對比問題”,可以更加充分地展示出某一立場或某一理論實質上討論的內容。此外,尤其在關于制度、規則等問題的討論中,我們可以更加清楚地看到方法論整體主義的優勢,并提出一種基于“對比問題”的方法論整體主義,進一步明確方法論整體主義所強調的內容。最后,“理解”立場將引出背景以及跨背景解釋之間比較等問題,霍利斯同樣沒有對其進行討論。在這個意義上,基于“對比問題”的方法論整體主義,可以通過修改“背景論題”的方式來回應上述問題,本文限于篇幅原因無法對這一點給出進一步的說明。

一、基于解釋—理解之分的方法論個體主義—整體主義爭論

在社會科學奠基之初,便就自然主義和詮釋(naturalism versus interpretion)展開了激烈的討論[6]。該討論涉及內容廣泛,影響深遠,本文僅聚焦于其中的因果分析、行動意義以及相關描述之間的區別——霍利斯所言及的解釋—理解之分,正是這一部分內容。

以亨普爾的覆蓋率解釋模型為基礎,早期的自然主義者認為社會科學中同樣存在律則關系(或似律關系)和因果規律[7]。在這個意義上,解釋社會現象,就如同解釋自然現象一樣,需要找出潛在的解釋機制。在這里,盡管持“解釋”立場的個體主義/整體主義者未必完全認同覆蓋率模型,但對自然主義者關于解釋的闡釋是基本認同的。

如同反自然主義者對自然主義方法論的駁斥一樣,“理解”立場同樣認為不存在一種客觀的第三人稱研究視角,社會科學具有其獨立的特征和研究方法。更重要的是,解釋項和被解釋項之間并不存在嚴格意義上的律則(似律)性和因果關系,重要的并非是找出現象背后的潛在機制或因果規律,而應該是探尋意義。[8]

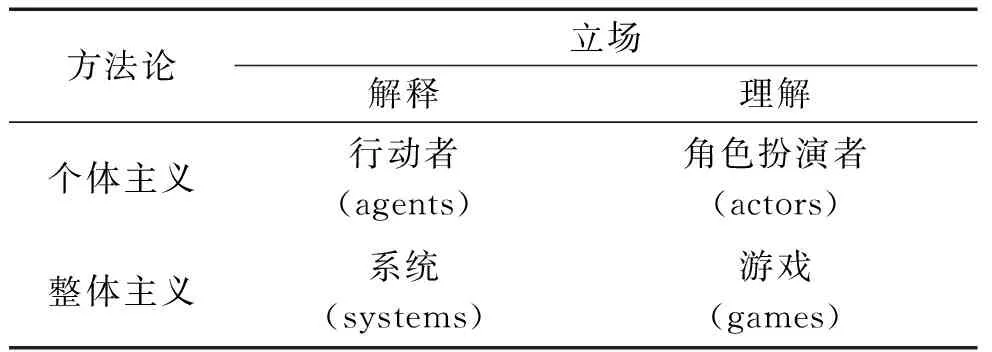

霍利斯正是基于這一解釋—理解的區分,作出了如下劃分(表1)[9]:

表1 霍利斯“解釋—理解”二維劃分表

基于“解釋”的方法論個體主義(下文簡稱為MI1),一度被視為最具代表性和影響力的個體主義立場。與整體主義立場最直接的區別在于,MI1否認社會實體的獨立本體論地位,也因此而質疑宏觀解釋的解釋力和有效性:社會現象是諸多個體意識、行動及其結果的組合,制度僅僅被視為某種約定,對個體的所謂影響也可以通過對個體意識和行動的進一步分析而加以說明。[10]在這里,個體被視為理性行動者,個體行動模式以及諸多社會現象也通過理性選擇模型加以刻畫,這也是經濟學理論中的重要預設之一。

基于“解釋”的方法論整體主義(下文簡稱為MH1),以涂爾干為代表,強調將社會系統視為一個完整和獨立的整體,認為對社會現象的解釋需要以這一整體為基礎。這一立場的關鍵在于兩點:(1)整體大于部分之和,將社會類比為生物有機體,社會擁有超越其組成部分的獨立本體論地位[11],這一點直接引出了關于社會制度及其有效性的問題;(2)認為解釋社會現象必須要考慮兩個關鍵因素,即事件發生的原因和該現象對于系統而言所起到的作用,前者是因果解釋,后者是功能解釋。這一點則直接引出因果解釋和功能解釋的比較,以及功能解釋的有效性問題。

基于“理解”的方法論個體主義立場(下文簡稱為MI2),強調理解行動和現象的關鍵在于個體不是抽象的形而上學單元,而是“角色扮演者”,是諸多社會身份和角色的集合。重要的是個體在“前臺”對不同身份的扮演,以及觀眾和表演者之間的信任默契程度。[12]制度、文化和社會習俗作為外在的約束,盡管可以對個體施加某種限制,但這種限定和約束的強度取決于個體對它的主觀理解和服從意愿。

基于“理解”的方法論整體主義(下文簡稱為MH2),以后期維特根斯坦的“語言游戲”為基礎,強調對制度和規則的理解必須通過參與“游戲”而獲得,不存在超出“游戲”而獨立存在的制度。[13]行動、結果及其意義不只是行動者本人意圖或意向性在現實中的表現,更需要在社會生活中才能得到充分的理解。

MH2區別于其他立場的關鍵,首先在于對個體和整體的理解:個體在這里不是作為抽象的單元,或者理性行動者而存在,而是生活在社會中、共享生活世界的真實行動者;社會實體具有獨立的本體論地位,不是僅作為個體的結合而存在(區別于MI1);但制度和規則也不是獨立于個體行動者的抽象實體,而是行動者主體之間的社會關系(區別于MH1)。在這個意義上,拋開共同的生活世界將個體抽象出來,便無法理解個體的行動;拋開個體的實踐和對“游戲”的參與,也沒辦法理解制度和規則——只有在特定的語境下將個體和社會整合在一起,才能對制度和個體行動的意義加以理解。

其次在于對主體行動的解釋和理解,即對“什么使得行動是可理解的”這一關鍵性問題的回答。MI1認為必須將主體行動和社會現象安置在某個或某幾個事件前后相繼的因果鏈條上才能加以解釋,MH1在此基礎上強調了功能解釋的價值和重要性,二者的共同點在于個體是作為一個獨立的理性行動者而存在的,其行動的可理解性主要在于理性行動者的一系列預設。而MH2則傾向于認為,個體行動的可理解性主要在于其共享的一套外在社會約束和秩序,個體在對“游戲”的參與和實踐中收獲了對制度的理解,與此同時也建構了其自身的世界觀和價值觀。在這個意義上,制度和主體的關系是雙向的,一方面制度約束著主體的行動;另一方面,如果沒有主體的參與,制度和“游戲”也就不復存在。

最后,MH2強調“背景”對理解現象的重要性。格爾茲在對巴厘島人斗雞行動的解釋中提出,基于不同的文化背景,“斗雞”這一行動對巴厘島人和對我們而言具有迥然不同的意義,只有置身于巴厘島人的文化和社會習慣這一語境之中,我們才能真正理解巴厘島人斗雞這一行動。“看起來是公雞在搏斗,但實際上卻是人在搏斗。”[14]在這個意義上,自利最大化和意向性等不足以將這種差異體現出來,只有基于背景的深描才可以。

然而,這一原則同時也有很多受人詬病之處,因此而引出了一系列后續關于背景論題的爭論。最直接的問題在于,當我們將社會、文化和歷史等視為解釋的背景時,這一背景本身的合理性首先需要加以解釋:何種因素構成、揭示并論證了這一龐大的神話或社會背景?巴厘島人本身是否能意識到這種背景的存在?格爾茲本人沒有回答類似的問題。進一步的,如何對不同的背景,以及基于不同背景而給出的不同理解進行比較和選擇?這也是MH2必須面對的問題。當然,這不是本文的中心內容,要回答這些問題我們必須引入更多其他的資源和討論,筆者將在其他文章中加以討論和分析。

二、“對比問題”對解釋—理解框架的補充

如上所述,解釋—理解之分為我們提供了一個區分各立場和觀點的討論框架,爭論雙方都可以找到適合自己的資源。這里的關鍵在于,在給出解釋—理解框架之后,霍利斯沒有進一步討論解釋的結構,以及“為什么一個解釋優于另一個解釋”此類不同解釋之間的比較問題,因而其工作未能深入,也未能推進方法論個體主義—整體主義爭論。

加芬克爾和范·弗拉森等人的工作,尤其是對現象的對比分析,以及事實—陪襯物結構(fact-foil structure)有助于解決這一問題。在這個意義上,當我們在解釋現象時,不只是簡單地解釋某個現象本身:我們需要回答的問題不是“為什么事件P發生”,而是“為什么事件P,而不是Q發生”。陪襯物的選擇影響了我們會選擇哪些與事件有關的因果信息,更重要的是,一個事實可能有多個陪襯物,而這些陪襯物分別指向了不同的因果信息[15]。此外,肖弗提出了名為對比主義(contrastivism)的反懷疑論理論,強調傳統知識論所提出的kap結構是有問題的,人類知識的結構應該是kapq。其中,K是知識關系,a是認知主體,p是被挑選的命題,q是被拒斥的對比命題[16]。在這個意義上,對比主義強調,知識是主體、命題和對比之間的三元關系[17]。認知主體不僅僅是確證了關于p的信念,更是確證了p而不是q的信念[18]。約翰森更是將知識歸因的本質理解為一種對比關系:“已知的東西總是一種對比命題:p而非任何類別c中的其他成員是真的。”[19]

以如上內容作為基礎,本節基于“對比問題”重構MI2和MH2之間的爭論,并對MI2給出回應,說明MH2的優勢。

袁繼紅在《方法論個體主義—整體主義的二維分析》中,通過一個例子來示范MI2對個體身份和社會關系的理解,本文以這一例子為基礎,通過對問題的拆分,基于“對比問題”來考察理解所提供的具體內容。此外,袁繼紅在文章中認為,MI2可被視為對MH2的超越,本文也將一并回應這一觀點。

案例:杰克具有多重不同的身份,包括地方議員、父親、丈夫、兒子和公司主管等。在這個意義上,杰克此時的不同身份,如地方議員和公司主管之間便存在著一定的沖突:作為一個公司主管,他可以利用其名聲和其他身份為公司賺取利益;而作為一個地方議員,他應該更看重該地區和居民的整體利益,不應該濫用權力。[16]19-20

基于“角色扮演者”理論(MI2),個體的身份之間可能會存在沖突,而這種沖突的關鍵在于杰克本人如何理解他的不同身份,以及如何權衡和處理這些身份之間的矛盾。換言之,無論其中包含多少社會層面的影響,歸根結底,這種沖突的處理是杰克本人的事情。從這個角度出發,經典的整體主義對這一觀點的回應,在于討論社會層面對個體的建構和影響——所謂“杰克本人”,首先就是作為一個在社會中建構出的主體而存在。然而,盡管以這種方式可以建構出讓整體主義者滿意的觀點,但最終會陷入循環和僵局,重新回到關于個體—社會何者優先的問題。本文的嘗試在于,面對這樣的沖突,首先應該做的是澄清這個表達的含義。構造如下信息:

E:杰克,對是否利用地方議員的身份為公司牟利而感到困擾;

E1:杰克作為一個公司主管,對是否利用地方議員的身份為公司牟利而感到困擾;

E2:杰克作為一個地方議員,對是否利用地方議員的身份為公司牟利而感到困擾;

E3:杰克作為一個父親,對是否利用地方議員的信息為公司牟利而感到困惑。

通過這樣的拆分,我們可以看到E1和E2,以及“角色扮演者”理論處理這種沖突時的漏洞:按照該理論,沖突是身份之間的,那么在E1和E2之中,即杰克沒有另一個身份,只作為公司主管/地方議員時,他應該不會感到困擾。而只有在E1和E2結合時,即杰克既作為公司主管又作為地方議員時,他才會為此而感到困擾。但是問題在于,“利用地方議員的身份為公司牟利”這件事情本身就應該是一件值得困擾的事情,無論杰克是不是公司主管或者地方議員——以E3為例。換而言之,“利用議員身份為公司牟利”本身是令人困擾的,這種沖突和矛盾是基于規則和制度,而不是基于身份產生的。

這里的困擾也為MH2對個體的理解提供了側面的支持:個體并不是以對某個單一身份的扮演出現在某個具體場景之中的,而是以諸多身份的集合體出現在所有的場景(“游戲”)中的。在這個意義上,重要的不僅是對某個角色的扮演,而是個體對“游戲”的參與和實踐——除非MI2所強調的對角色的扮演就是這一實踐本身,但這就失去了MI2的價值。

此外,我們還可以通過疊加更多的身份,構造E3′(杰克作為一個教師),E3″(杰克作為一個丈夫)等,來塑造這種沖突,使其更加具體,而不單純是“議員”和“主管”身份之間的沖突。在這個意義上我們便可以發現,這里實際上構造的是:

E4:規則表明,地方議員不應該利用其身份為公司牟利。杰克作為熟悉這一規則的游戲者,對是否要利用其身份為公司牟利而感到困惑。

E4的意義在于,揭示了杰克的困惑實際上是來源于規則和制度,以及在具體的參與中他對這些內容的把握,而不僅僅是身份—身份之間的沖突。此外,他受困擾的程度也將隨社會層面對這一規則的遵守程度,以及違背這一規則所付出的代價而變化——這也不單純是其個人的事情。當然,這里必須要為個體的自由意志留下位置,因為直覺在于,無論違背規則的代價多么昂貴,對利益的欲望都可能會讓人不可阻止地違背規則。但這是另一個層面的問題,而且也不會構成MH2的反例。

三、制度及其有效性

如上所述,通過不同的“對比問題”,我們最終引出了對規則和制度的討論。進一步地,這一區別自然而然地引出了制度的本質和制度的約束性問題:制度的本質究竟是什么?何種關鍵的內在/外在因素標志著制度已經成立并被社會成員所認可?制度對個體/集體的限制強度和約束力究竟來自何處?[20]15-21這些問題是個體主義—整體主義爭論的核心內容,不僅受到部分社會學家關注,更是社會科學哲學中的關鍵問題。而通過對這些問題的回答,我們更可以在霍利斯的基礎上,進一步明確MH2的真正內涵,深入討論并推進方法論個體主義—整體主義爭論。從對這些問題的回答中,可看出MH1和MH2的關鍵區別。MH1認為社會結構可類比為生物有機體,制度則是獨立的抽象實體,個體通過某種方式對其進行認識。對這一立場最直接的批評包括但不限于:如何說明生物有機體此類類比的有效性,使其不只是作為一種隱喻而是真實的表達;對社會實體獨立的本體論地位如何給出正面論證;制度在何種意義上能被視為抽象實體;功能主義解釋如何具有解釋力等。圍繞著這些批評,展開了一系列關于集體行動者、集體理性和集體意向性等內容的爭論:塞爾的我們—意圖(we-intention)、圖梅拉的我們—模式(we-mode)、布萊特曼和吉爾伯特的共有意圖(shared intention)[21]等都是圍繞這一問題展開的工作,可被視為MH1對制度的本質這一問題的回答。此外,在突現論被引入這場爭論之后,布勞[22]、瑪格麗特·阿切爾[23]等人也基于突現提出了更強的社會實在論觀點,認為社會并不產生于個體。但這些觀點仍然需要更多的論證。

與之相區別的,MH2則認為,制度實際上并不先于個體而存在,更不是超越個體的獨立實體,而是作為一種社會關系存在于集體觀念之中。在這個意義上,理解制度與規則的關鍵就在于個體通過何種方式參與社會生活——“實踐”,而不是某種條例或文字說明。只有真正參與了某種社會生活,才可能理解其習俗、規則、文化以及相關行動的意義。舉例來說,一個人無論將足球比賽的規則背得多么熟練,如果他從來都沒親自踢過足球,那么也不能算作“會”踢球。

此外,對于MH1而言,制度的有效性和意義在于其本身被視為一個包含了諸多屬性的整體;而對于MH2而言,對“游戲”(社會生活)的理解主要通過兩種規則而實現:建構性規則和調節性規則[20]19。建構性規則是制度的基礎,也是一個社會/國家能被視為整體,而不僅僅是諸多個體集合的關鍵,包含全部社會生活中可以做的事情及其目的與意義;調節性規則和社會中的具體生活方式則與個體選擇有關。

MI2和MH2的關鍵區別則在于,MI2和MH2都認可對個體行動的理解包括主觀意義和主體間意義,差別只在于主觀意義和主體間意義的優先性問題。對MI2而言,個體具有多重身份,并在不同場合中扮演著不同的角色,因此關鍵在于個體如何看待這些身份和角色,并以何種方式扮演他們。而對MH2而言,重要的不是身份之間的差異,而是個體參與的“游戲”具有什么樣的規則,以及個體是否適應和完整地按照規則通過實踐參與進“游戲”之中。在這個意義上,主觀意義不優先于主體間意義。

綜合看來,在對制度及其有效性問題的回答上,MI1主要持還原立場,因而傾向于將制度和規則等徹底地還原為個體及其之間的關系,這一預設有益于經濟學中的建模和計算,但對于實際社會現象的解釋而言則過于強硬。非還原個體主義盡管以隨附為基礎,否認了整體對個體的還原,但是必須首先解決下向因果困難,并且同時需要對社會屬性的“突現”給出更多的說明和論證。[24]MH1為社會實體預設了過強的本體論地位,這也導致它被迫回應更多的問題,并且必須對集體意向性、集體理性等內容給出更多的澄清和說明。問題更在于,即便減弱其在本體論層面的預設,但因為所持的“解釋”立場,MH1仍然需要和非還原個體主義一同面對下向因果這個難題。MH2則可以從“理解”立場,對這些問題給出回應:個體通過親身實踐參與“游戲”理解并踐行制度,而制度作為主體間的關系,約束、限制并最終影響著個體對自身的建構。不僅避免了過強的本體論預設,而且其“理解”立場也使得對現象和個體意義的闡釋與理解更容易為人接受。

相較于MI1而言,MI2的優勢在于其對個體和個體—社會關系的理解更合理,并且基于“理解”立場,更看重對意義的理解。其缺點在于,盡管戈夫曼討論了關于“前臺”、“舞臺布置”、“符號”和“使得一種表演能夠‘社會化’,并通過模塑和修改使表演與它所面對的社會的理解和期望相符合”等內容,但“角色扮演者”理論處理個體不同角色和身份的方法依然較為片面。關鍵始終在于,盡管個體的自我選擇和自由意志非常重要,并且一個“劇本”當中的“角色”最終演成什么樣確實是由個體所決定的,但是一方面,因此而將個體理解為諸多角色和身份的集合代價過于昂貴,忽視了無論具有多少身份,個體本身始終是一個完整的主體這樣一個最基本的事實;另一方面,個體終究不可能單方面地忽視其所處的環境,而隨心所欲地扮演什么角色。在這個意義上,只要我們談論成熟的社會組織或其角色所處的某一具體環境,那么制度將一定是先于具體的“角色扮演者”而存在的,社會層面對這一角色的各方面要求也不會因為某個具體的個體而變化。

四、結語與展望

綜合來說,本文的主要目標在于說明并論證一種基于“理解”立場的方法論整體主義,以區別于基于“解釋”立場的方法論整體主義,并回應方法論個體主義提出的相關批評。通過綜合比較不同討論框架關于制度及其有效性問題的回答,嘗試論證MH2在回答此類問題時有其優勢;同時引入“對比問題”這一研究方法,來對MI2的觀點進行拆分研究,說明問題最終依然落在對于制度和規則的理解,以及我們如何通過制度或規則來理解個體的行動和主體間意義——MI2不能被視為對MH2的超越。

這當然不是要回到涂爾干所強調的社會有機體理論或其他強整體主義立場,而是強調制度必須被視為理解社會現象的重要維度之一,不能被還原為個體及其行動。在這個意義上,絕對獨立的自然人預設已經不再被學界所認可,我們不可能拋開社會而空談個體,也不可能拋開個體而空談社會,對個體與社會的認識逐漸趨向于整體—部分之間的辯證統一。不僅如此,此類分析的另一個啟發在于,從社會規范的角度出發理解個體行動的價值:個體行動的意義不是僅歸屬于其本人的,也充分依賴于語境的選擇、對個體行動的描述方法以及一個共享某種意義的公共社會空間。

更重要的是,所有這些都不是結束,而只是另一部分討論的開始。當我們開始關于背景論題等內容的討論時,必然會引出關于如何描述“社會事實”和社會知識的客觀性問題;基于語境和背景選擇的觀點還存在“被理解為”相對主義的風險,這都是后續研究中需要進一步澄清的。在下一部分的研究中,筆者也會嘗試給出論證,基于“理解”的方法論整體主義,可以為我們提供一個很好的框架來討論這些內容,這也是方法論整體主義的重要優勢之一。