基于蝴蝶表面結構的仿生研究

陳永續 ,劉國敏

(吉林建筑大學土木工程學院,吉林長春 130118)

0 引言

隨著科技水平的不斷提高以及人們對仿生學研究的更加深入,生物仿生自誕生以來受到人們廣泛的關注。蝴蝶作為仿生學科中的一份子,其獨特的結構形式與優異的特性深受人們的喜愛,因此國內外學者和專家團隊對蝴碟翅膀表面結構及其光學特性、氣敏特性和光熱轉換特性分別展開研究。蝴碟翅膀表面結構雖是新興的光學領域,但在各個領域有廣泛的應用價值,廣泛應用于保溫、防偽、軍事、電池等領域,希望通過在這些領域的應用進一步延伸到墻體保溫的領域,從而滿足人們對保溫的需求。

1 對蝴碟翅膀表面結構的研究

自然界中的萬物遵循“優勝劣汰,適者生存”的準則。生物的特性與其表面結構息息相關,蝴蝶作為自然界中最受歡迎的昆蟲種類之一,蝴蝶翅膀表面分布了很多光子晶體等微觀結構,其表面微觀結構使蝴蝶翅膀具備優異的光學特性、氣敏特性以及光熱轉換特性,這也使蝴蝶成為仿生學科的一大熱門[1]。國內外眾多學者和研究團隊對蝴碟翅膀表面結構展開研究,在蝴碟翅膀鱗片上存在很多復雜的微納結構,包括脊、肋、薄層、微翅脈等。

蝴蝶的結構特征也是多種多樣,蝴碟翅膀鱗片的結構特征有形態、密度、尺寸、排列和分布方式等。因此對蝴蝶翅膀的微觀結構及其表面形貌展開了大量研究。尤其是最近幾年國內外學者研究的熱點主要是對蝴碟翅膀鱗片微觀結構及其陷光結構的研究[2]。

早在20世紀50年代,Anderson和Richards[3]首次用電子顯微鏡觀察蝴蝶翅膀,看到蝴蝶翅膀表面由很多厚度為200 nm的翼組成。

在微觀結構的排列方式上,Berthier S等[4]提出蝴蝶鱗翅上的微結構是由脊進行周期排列形成的光柵結構,而脊是由一些厚度均勻的薄層疊加而成。

吉林大學的任露泉等[5]教授用透射電子顯微鏡(TEM)和掃描電子顯微鏡(SEM),結合理論與試驗研究蝴蝶鱗翅的微納結構。

邱兆美[6]通過掃描電鏡觀察蝴蝶翅膀鱗片的橫截面,發現脊脈結構分布在鱗片表面,鱗片是由多層結構的薄片組成,鱗片的表面結構相對簡單,其表面形成了一定的凹坑。

宋國芬[7]提出鱗片中最重要的結構單元是脊,由于被折疊成重疊的片層狀肋,充當多層反射器。依據層狀肋和下側所形成的角度,該組中的微結構可分為2類:平行(S21和S23)和非平行(S22)脊-片層狀肋結構。

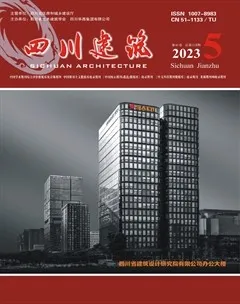

在鱗片的表面結構特征上,房巖等[8]按鱗片的形狀大小和排列密度對蝴蝶翅膀表面進行分類。鱗片主要有窄葉形、闊葉形、圓葉形、紡錘形(圖1)4種形狀。鱗片按覆瓦狀排列,其表面結構由納米級的肋(或槽)及柱狀結構組成,每個溝槽或縱肋間距1.0~2.7 μm。

圖1 蝴蝶鱗片的形狀[8]

在蝴蝶翅膀鱗片的形態上,張沙沙[9]提出蝴蝶翅膀均由100~300 μm的鱗片層疊排列而成,鱗片全部呈倒伏狀由前往后排列,排列緊湊有序,鱗片與翅膀之間存在一定的角度。

曹艷波[10]提出蝴蝶翅膀鱗片形態各異、扁平開闊,有些鱗片前端與翅膀結合端較窄,后端較寬形狀像盾牌,鱗片與翅膀不在一條直線上,各排鱗片之間有一部分相互重疊,而有些鱗片前后端寬度一樣。在低倍顯微鏡下,能夠清楚看到鱗片均勻的排列在蝴蝶翅面。

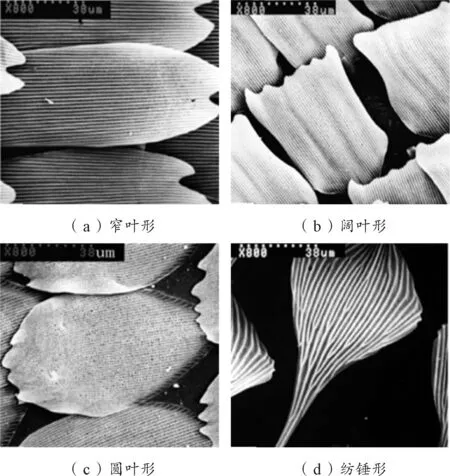

在宏觀形態的分析上,對蝴蝶翅膀鱗片表面結構的形狀,每位學者都有自己獨到的見解。韓志武等[11]通過SEM發現蝴蝶鱗片就像屋脊上的瓦片一樣排列的十分整齊,鱗片上的脊脈結構都與表面平行,蝴蝶翅面局部按覆瓦狀疊加分布,翅面能看到2種形態的鱗片(圖2),鱗片的表面都密布著縱向的脊脈結構。

圖2 蝴蝶鱗片SEM圖[11]

王龍等[12]認為蝴蝶后翅鱗片下層基鱗形似扁平扇狀,基鱗表面由橫向交錯的短肋和豎向分布的脊脈結構構成,形成了一種多孔蜂窩狀結構見圖3(e)、圖3(f)。多孔蜂窩狀結構可提高太陽能轉換效率,還能應用到太陽能電池領域。

蝴蝶翅膀表面陷光結構通過不斷的反射、折射、和散射作用,把入射進來的光線反射到各個角度,使光在墻體的光程變長,降低其表面的反射率,提高了光子晶體的吸熱率,使建筑物的保溫隔熱性能更好[2]。

2 蝴蝶翅膀表面結構的特性及其仿生應用

2.1 蝴蝶翅膀表面的光學特性及其仿生應用研究

2.1.1 蝴蝶翅膀鱗片的結構色

在自然界中,結構色是普遍存在的一種現象,很多物種在進化的過程中會形成其獨特的結構色,蝴蝶翅膀鱗片的結構色源自蝴蝶翅膀表面微觀結構的特殊光學效應,蝴蝶翅膀獨特的結構色引起國內外學者的廣泛關注。早在1999年VuKusic等[13]針對蝴蝶翅膀整塊鱗翅和單個鱗片的反射特性作了檢測,通過實驗證實了蝴蝶鱗翅上的微納結構可發出耀眼的藍色光芒。

2005年伍一軍等[14]發現蝴蝶翅膀顏色雖是黃、藍色,卻給人一種發綠的感覺。這是由于光線被蝴蝶翅膀上的微型小坑反射,小坑的尺寸大概有4 μm,肉眼無法將四周反射的藍色光區與坑底反射的黃色光區分開,所以給人一種綠色的錯覺。

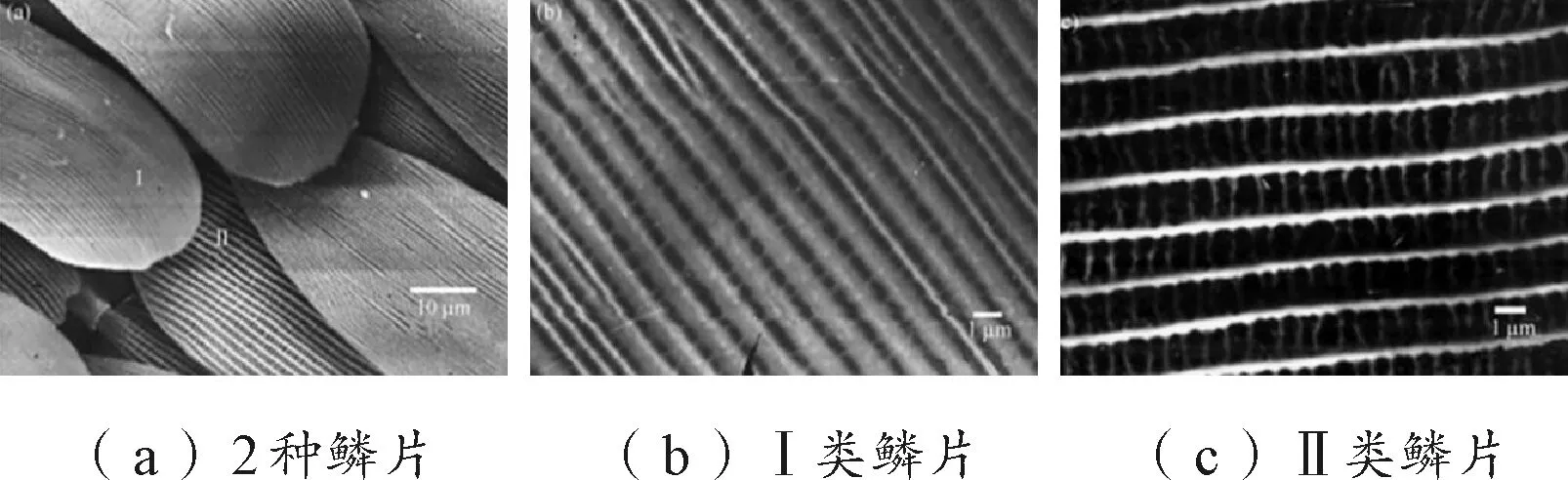

Kinoshita S等[15]在2008年提出蝴蝶翅膀鱗片的結構色主要來自底層鱗片,通過TEM圖(圖4)發現底層鱗片的微納結構呈周期排列的樹狀,此結構決定蝴蝶翅膀的結構色。

圖4 底層鱗片透射電鏡[15]

2012年于奎龍等[16]提出由色素沉積形成的深坑結構坑底,二維光子晶體由空氣柱形成,其禁帶落在綠色光波區。由于光子晶體的局部作用,綠光只能沿空氣柱軸向傳播。使綠色反射光發射充分,蝴蝶翅膀的亮度被提高,幾丁質層將光子晶體板傳出的綠光迅速反射回去,提高了綠光的出射效率。

同年,夏奇等[17]通過對蝴蝶翅膀鱗片的仿生發現結構色主要來源于多層膜的干涉作用,其蝴蝶翅膀表面微納結構的上層薄片能提高結構的反射率。

王龍等[12]表明由多層膜結構相長干涉的單色反射光形成蝴蝶翅膀鱗片的顏色。當相同光束照射凹坑型膜系結構,會在側面和底面形成不同的結構色。鱗片顏色由結構形態與特征尺寸共同決定,對填充介質、光線入射角度等外界因素也有敏感變色現象。

2.1.2 蝴蝶翅膀表面結構色在防偽領域的應用

Mathias Kolle[18]仿制蝴蝶翅膀鱗片表面結構,采用自組裝和原子層沉積(ALD)模擬制作出多層半球形凹坑膜,凹坑膜調制入射光線,在高倍顯微鏡下觀察,凹坑周圍會出現圓環圖案,圖案的顏色決定膜的厚度和圖案的位置,這種人造結構可在防偽中應用。

目前烏維西等[19]正在探索仿照蝴蝶翅膀表面的結構形式,如何讓錢幣或信用卡上布滿小坑,無論偽造者把假幣表面制作得多么逼真,也無法讓假幣布滿小坑,從而讓假幣在生活中消失。

2.1.3 蝴蝶翅膀表面結構色在雷達隱身領域的應用

雷達隱身技術是目前發展最快最受人關注的隱身技術。飛行器外形隱身設計的重點是應用蝴蝶翅膀表面的陷光特性,蝴蝶翅膀表面結構可減少雷達散射波,并同時降低對飛行器雷達吸波材料涂覆的影響[20]。角偏特性是蝴蝶翅膀最常見的特性,結構只要具備這種特性就能應用到飛機和武器裝備的隱身設計中[21]。

南京航空航天大學的何小祥等[22]對蝴蝶鱗翅微納結構的電磁反射及其原理進行探究,應用時域有限差分法和外延表面技術,通過仿生原理制造新型吸波材料。把這種新型涂料應用到飛機與游艇的隱身設計,使系統的整體性能得到優化。

光子晶體結構在現代雷達的應用中扮演十分重要的角色。比如可以設計寬頻帶濾波器、寬頻帶反射器、高性能微帶天線、天線防護罩等[23]。伴隨著更加深入研究分析蝴蝶翅膀微結構的一維多層光子晶體結構,通過縮比原理在其基礎上制作X波段仿生結構,寬帶濾波功能通過X波段得到進一步突破[24]。

2.2 蝴蝶翅膀表面的氣敏特性及其仿生應用研究

隨著工業的迅速發展,空氣質量日趨下滑。傳統的氣體傳感器靈敏度不高,因此尋找新型的氣體傳感器成為當前的急切需求,蝴蝶翅膀表面微觀結構對外界氣體有較高的敏感特性,因此國內外的學者和專家團隊針對蝴蝶鱗片的氣敏性展開研究。

楊盟[25]通過對比分析典型蝴蝶鱗翅對外界環境敏感性,找出敏感性較強的蝴蝶翅膀結構;研究其對液體、氣體的敏感特性及機理,通過試驗制備仿蝴蝶鱗翅結構,說明導致氣體敏感的源由是蝴蝶鱗翅的多層結構。

Potyrailo等[26]證實蝴蝶鱗翅結構對氣體存在高度的選擇性,當蝴蝶鱗翅結構被氣體分子填充,由于物理吸附等作用,蒸汽發生凝結,納米薄膜在蝴蝶鱗翅表面與間隙之間形成。

蝴蝶翅膀鱗片作為一種光子晶體,不僅有較強的光敏特性,而且對周圍環境也有很強的敏感特性。W.J.Wu等[27]在2012年提出蝴蝶翅膀鱗片對周圍環境具有敏感性,同時顏色會隨之發生變化。2013年Radislav A. Potyrailo等[28]證實蝴蝶翅膀鱗片結構具有極性梯度,位置不同,所吸收的氣體分子也不同。

王正龍等[29]通過仿真模擬發現蝴蝶翅膀表面結構在不同氣體環境下表現不同,蝴蝶翅膀微納結構在不同折射率和不同揮發性液體環境下所呈現的顏色不同。若能把此結構應用到氣體檢測,將會掀起氣體檢測的狂潮。

2.3 蝴蝶翅膀表面光熱轉換特性及其仿生應用研究

隨著仿生學的興起,人們對蝴蝶的研究更加深入,因此把目光轉向蝴蝶翅膀表面及其光熱轉換特性,所謂的光熱轉換就是指蝴蝶翅膀表面陷光結構對光的吸收,并進一步把光能轉化為熱能的過程。光熱轉換由于長時間的演變,光熱轉換率也不斷提高[30]。為了進一步提高光熱轉化效率,國內外學者分別對其展開深入研究,通過對光熱轉換過程的優化,進一步應用到墻體保溫和太陽能電池領域。

2.3.1 蝴蝶翅膀鱗片的光熱轉換特性

2004年Gralak,Plattner[31],Berthier和Banerjee等通過對不同角度仿真與試驗,研究蝴蝶翅膀的光學特性。

2006年浙江大學的Huang J Y等[32]采用ALD工藝,在蝶翅表面沉淀出一層均勻且厚度可控的氧化鋁薄膜,對蝴蝶鱗片進行高溫消除,最后可得到蝴蝶鱗片反轉結構,通過實驗證明蝴蝶翅膀與該材料有相似的光學特性。

2011年左海波[33]認為入射光線射到蝴蝶鱗翅表面的微納結構時,其微納結構會對光線產生散射、衍射等光學效應;在特定環境下,鱗翅周圍的氣體分子會迅速擴散并充滿整個環境,并在蝴蝶鱗翅表面鋪上一層薄膜,使其光學特性發生改變。

2014年牛士超[34]提出脊脈結構可將鱗片所吸收的熱量傳至全身,用場發射掃描電子顯微鏡對單個鱗片的顯微結構尺寸進行測量,蝴蝶鱗片表面微結構實際是一種收集光的器件。

2019年穆正知[35]提出蝴蝶鱗翅的類蜂窩及層疊板狀結構的光學衍射效應,使蝴蝶表面結構對光的吸收效率變高,顯現出其優異的光熱轉換特性。當表面有多波長的自然光照入,由幾丁質層和空氣層組成的脊脈多層米結構發揮多縫衍射和反射光柵作用。

2.3.2 蝴蝶翅膀表面光熱轉換特性的應用

蝴蝶翅膀表面陷光結構可提高光熱轉換效率。牛志超[34]提出提高太陽能效率的有效途徑就是陷光結構,光能利用和保溫墻板的急切需求就是尋找優異的陷光結構。

潘恒等[36]提出陷光結構可使光的衍射和散射效果變強、增長光的傳播路徑、減少入射光的干涉相消現象,使太陽光的吸收利用率變高,提高太陽能轉化效率。研究表明器件的光學性能是由納米陷光結構來優化。

陷光結構是太陽能電池中不可或缺的元素,王迪[37]提出陷光結構可優化光線在太陽能電池的內部光程,提高光吸收的上限,提升太陽能電池的光電轉換效率,在電池越來越輕薄的時代,陷光結構顯得尤為重要。

李紅恩[38]提出一種陷光結構,其前表面為Sio2納米球,后表面為Ag半球的復合結構。結果表明復合陷光結構不僅能提升非晶硅薄膜太陽能電池在寬光譜范圍內的吸收,還能提高太陽能電池的短路電流密度。

Hangsoon Cho與Jung-Yong Lee[39]模擬分析微透鏡陣列和高反射鏡陣列陷光結構、V 型與雙拋物面的陷光結構,研究結果表明,應用在聚合物太陽能電池時,入射光被采用雙拋物面的新型陷光結構完全捕獲在2個拋物面光伏電池之間,使電池轉化效率變高。

Hoyeon Kim等[40]把微透鏡陷光結構應用于有機太陽能電池外表面的塑料薄膜,并從理論和實踐角度研究隨機結構的薄膜微透鏡和“V”型薄膜微透鏡陷光結構的光學性能。研究結果顯示,采用隨機結構的薄膜微透鏡陷光結構,可增加入射光的總光程。

3 結論

蝴蝶作為仿生領域的新秀,其獨特的表面結構及優異的特性奪得人們的喜愛,因此專家們深入研究蝴蝶翅膀表面結構及其光學特性、氣敏特性和光熱轉換特性。通過對蝴蝶深入研究給人以啟迪,蝴蝶給人們帶來的啟示大大促進了科技的發展。

蝴蝶翅膀獨特的結構及優異的特性早已為人所用,并廣泛應用于材料、防偽、紡織、軍事、電池等領域,其表面陷光結構在太陽能電池中應用,希望可進一步延伸到墻體保溫,從而滿足人們對保溫的需求。隨著人們對仿生研究的不斷深入,相信在未來的建筑中,仿生結構能給人們帶來無盡的驚嘆。