世界農業強國評價指標構建與中國對標分析

高旺盛 孫其信 陳源泉* 王小龍 李曉峰 雷薪玉

(1.中國農業大學 國家農業科技戰略研究院,北京 1001931;2.中國農業大學 農學院,北京 100193;3.華南農業大學 農學院,廣州 510642;4.中國農業大學 經濟管理學院,北京 100193)

黨的二十大報告提出加快建設農業強國,這已成為各界研究討論的重大熱點問題。學者們從建設農業強國的重大意義[1]、內涵特征[2]、主要標志[3]以及實現路徑[4]方面開展了相關研究與論述。科學、合理、可行的評價指標體系及其評價結果,是我國對標世界農業強國發展水平,量化識別建設“短板”,指導中國特色農業強國建設路徑的重要依據。目前,關于“強國”的評價主要有制造強國[5-6]、科技強國[7-8]、交通強國[9-10]、航天強國[11-12]、能源強國[13-14]和文化強國[15-16]等,主要圍繞產業發展(包括規模、質量、結構、效益等)、科技創新、服務國家和社會經濟以及可持續發展等方面設計評價指標。例如,劉丹[5]圍繞制造強國從規模發展、質量效益、結構優化、持續發展等方面設置了17個指標;沈艷波[7]圍繞科技強國從基礎支撐能力、原始創新能力、占領制高點能力、話語權與引領能力、貢獻能力5個方面提出了24個指標;圍繞交通強國,李連成[9]從快速、經濟、安全、綠色、自主提出了7個指標;馬雪梅等[11]圍繞航天強國從自身發展、服務國家安全以及服務社會經濟發展3個方面提出了14個關鍵指標;于倩倩等[13]圍繞能源強國從自主安全、技術創新、綠色低碳、國際化、體制機制5個方面提出了21個指標;賴華東[15]圍繞文化強國從凝聚力、服務力、競爭力、創新力、傳播力5個方面提出了26個指標。圍繞農業強國評價,目前也有少量相關研究報道。姜長云等[17-18]從人均名義GDP、城市化率、農業勞動生產率、農業比較勞動生產率、農業勞均固定資產形成總額、農產品凈出口額、人均耕地面積和農業從業人數占比等指標量化比較了全球農業強國的特征。魏后凱[19]以2020年人均名義GDP(美元)排名前30位的國家為篩選對象,根據勞均農業增加值、農業固定資本形成額占比、農業從業人員占比、城鎮化率等關鍵指標,篩選得到美國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、意大利、荷蘭、丹麥、以色列和日本這10個國家為世界農業強國。劉同山等[20]借鑒聯合國工業發展組織提出的工業競爭力績效評價思路,提出了由生產和出口能力、產業結構升級、對全球生產和貿易的影響、可持續發展能力4個維度的6個指標構成的農業競爭力績效(CAP)測度指標。本課題組前期也研究設計了農業科技強國評價指標體系并開展了中國實現度分析[21]。

總體來看,目前比較引流地針對農業強國評價的研究報道較少,已有研究也主要以“探討型”定性論述為主,尚未形成共識性的系統性量化評價指標體系,特別是缺少更加突出中國特殊國情、農情特色的指標設計,也缺少與世界主要農業強國之間的對比性分析。因此,本研究基于前期對農業強國的理論認識[22]和前人研究基礎[1-20],初步提出了中國特色農業強國的評價指標體系,并且對標世界農業強國進行了初步的對比分析,以期為我國判斷農業強國建設的現實基礎以及為我國農業強國建設實施路徑提供決策參考。

1 農業強國評價指標體系設計

1.1 指標體系設計內涵與原則

習近平總書記指出:農業強國是社會主義現代化強國的根基,滿足人民美好生活需要、實現高質量發展、夯實國家安全基礎,都離不開農業發展。建設農業強國要體現中國特色,立足我國國情,立足人多地少的資源稟賦、農耕文明的歷史底蘊、人與自然和諧共生的時代要求,走自己的路,不簡單照搬國外現代化農業強國模式。因此,本研究評價指標設計的理論基礎主要考量依據:一是,農業強國評價指標要遵循國際共性;二是,農業強國評價指標要體現中國特色[22]。

為了開展中國與世界農業強國的綜合量化對比,本研究基于前期對農業強國建設內涵的理論認識[22]按照科學性(指標符合強國內涵的特征)、系統性(綜合考慮農業強國的各方面)、簡潔性(指標設計盡量簡單,數量不宜多、不宜重復)、可獲得性(指標數據能夠方便獲得)、可比性(指標結果能夠進行國別比較)五大原則,以習近平總書記關于農業強國的重要論述精神為根本遵循,以世界農業強國的共性特征為參照,設計評價指標體系。

具體來看,中國特色農業強國評價指標,需要從以下7個維度綜合評價:

1)農產品供給能力。保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。縱觀世界發達國家,尤其是大國強國,均具有強大的農產品供給能力,能夠保障國家食物安全和居民營養健康需要。牢牢把握糧食安全自主可控,穩定保障農產品安全供給,是國家發展強盛的根基。農產品供給,要考慮數量安全與質量安全并重,重點可以從人均谷物占有量、人均肉類占有量這兩個反映主要動植物供給水平,谷物自給率反映國家糧食安全的自主可控能力以及人均蛋白供應量反映食物的營養質量。

2)農業產業競爭力。世界農業強國的共同特征是現代農業產業體系發達,產業鏈完備,產業服務組織完善,尤其是農業國際競爭實力強。根據相關研究以及數據的可獲得性,農業產業競爭力重點可以從土地產出率(體現單位土地面積的產值)、勞動生產率(體現單位勞動力創造的產值)、農業勞均固定資產總額(體現農業物質技術裝備水平)以及國際農產品市場占有率、農產品貿易競爭力指數、農產品顯示比較優勢指數這3個反映農產品國際競爭力的指標來反映。

3)農業科技創新能力。世界農業強國的共同特征是農業科技水平發達,農業從業人員素質高,農業生產效率高。根據相關研究以及數據的可獲得性,重點可以從以下4個方面評價農業科技創新能力:①谷物單產水平,世界各國研發投入最多、科技人員最多的領域就是糧食作物的生產科技,谷物單產水平整體上是一個國家農業科技水平的表征;②農業科研的投入,包括科技經費和人員投入,這方面可以從各國農業研發投入強度、農業科研人員與農業從業人員的占比、高水平農業科學家比例等指標反映;③農業科技教育水平,可以從世界百強農林高校占有率、農業學科競爭力等指標反映;④農業科技獲得代表性產出,主要可以從國際論文競爭力指數、國際專利競爭力指數等指標反映。

4)農業綠色發展能力。注重農業可持續發展能力建設,發展生態循環農業,重視保護生態環境與生物多樣性,也是世界農業強國共同的特征之一。減少農業的不可再生資源消耗及其帶來的環境影響是農業可持續發展的核心要素。根據相關研究以及數據的可獲得性,重點可以從化肥投入強度、農業能耗強度和農藥投入強度這3個指標來反映農業生產對環境的壓力,以及可以用糧食產量可持續性指數綜合反映農業的防災減災能力。

5)農村現代化水平。農村現代化是建設農業強國的內在要求和必要條件,建設宜居宜業和美鄉村是農業強國的應有之義。要瞄準“農村基本具備現代生活條件”的目標,讓農民就地過上現代文明生活。總書記的重要論述是中國建設農業強國的重要特色。根據相關研究以及數據的可獲得性,重點可以從國民平均受教育年限(體現農村人口的文化素質)、城鄉收入差距(體現城鄉一體化發展水平)、農民人均收入(反映農民的收入水平)、農業就業人數比重(反映農村居民就業情況)以及農村清潔飲水率、農村衛生設施普及率、農村清潔能源和技術使用率這3個反映農村生活質量等指標。

6)社會經濟發展水平。世界農業強國的共同特征之一是工業化水平和城市化程度高,為建成為農業強國提供強大經濟支撐。農業強可以成為國家強或者建成現代化國家的關鍵性基礎支撐之一,也可理解為“農業立國”,但不能理解為只要農業強就能使國家強起來。沒有發達工業化基礎難以實現農業強國。根據相關研究以及數據的可獲得性,重點可以從城鎮化率、人均GDP、預期壽命、農業產值占比等指標來綜合反映一個國家是社會經濟發展水平。

7)農業政策支持力度。要堅持農業農村優先發展。世界農業強國的顯著特征之一也是實施農業高保護政策。根據相關研究以及數據的可獲得性,重點可以從政府農業開支比例和農業投入支持強度等指標反映國家對農業的政策支持力度。

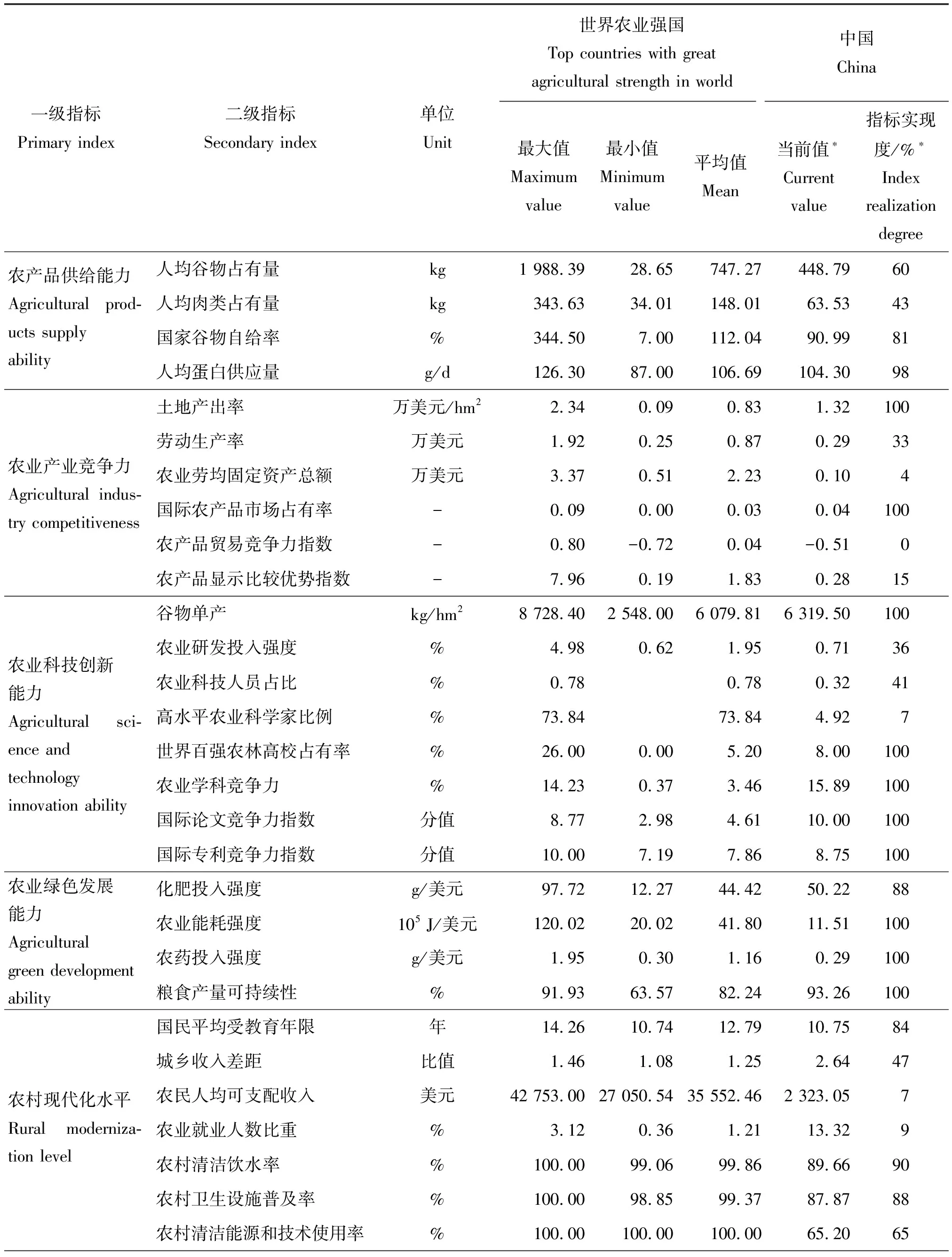

根據以上論述,本研究從農產品供給能力、農業產業競爭力、農業科技創新能力、農業綠色發展能力、農村現代化水平、社會經濟發展水平以及農業政策支持力度7個維度,初步構建了中國特色農業強國評價指標體系,共35個指標(表1)。

表1 農業強國評價指標體系

1.2 農業強國實現度綜合指數

在評價指標體系的基礎上,本研究設定了“中國農業強國建設實現度”(式1),以中國與世界農業強國平均水平的比值為標準,來反映中國農業強國建設過程中各個指標與世界農業強國的差距:

Ri=Ci/Wi

(1)

式中:i表示各評價指標;Ri表示中國農業強國建設實現度(%);Ci表示中國第i個指標的當前評估結果;Wi表示第i個指標當前世界農業強國評估結果的平均值。負向指標(化肥投入強度、農業能耗強度和農藥投入強度)則按照反比計算。

最后,本研究采用專家打分法初步設計了指標體系中各一級、二級指標的權重因子(表1),以中國農業強國建設實現度為依據,按照式(2)計算農業強國實現度綜合指數:

A=Ri×φi

(2)

式中:i表示各評價指標;A表示農業強國實現度綜合指數;Ri表示中國農業強國建設實現度,%;φi表示第i個指標的權重因子。

2 中國與世界農業強國的對標分析

2.1 中國與世界農業強國關鍵指標對比

基于本研究構建的評價指標體系,本研究基于姜長云等[17-18]和魏后凱[19]的研究結果,選擇11個世界農業強國(美國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、意大利、荷蘭、丹麥、以色列、日本和新西蘭)開展關鍵數據指標的收集與對比分析。相關指標數據來源如表2所示。

表2 中國與世界農業強國指標原始數據來源

以11個農業強國的相關指標的平均值為評價標準,如果中國的指標達到或超過各國平均值,默認中國的該指標實現度達到100%。初步結果顯示,對標世界農業強國,35個指標中,中國僅有11個指標達到世界農業強國平均水平(表3)。

表3 中國與世界農業強國指標綜合對比

具體從7個維度來看(圖1),對標世界11個農業強國的平均水平,經設置權重初步測算結果如下:

圖1 中國與世界農業強國實現度對比

1)在農產品供給能力方面,中國是世界農業強國平均水平的69.7%。中國人均谷物占用量448.8 kg/人,僅為世界11個農業強國的平均水平(747 kg/人)的60%;人均肉類占有量,中國僅為63.53 kg/人,僅為世界11個農業強國的平均水平(148 kg/人)的43%;從國家谷物自給率來看,美國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、丹麥的自給率均超過100%,中國的谷物自給率目前91%;從人均蛋白供應量來看,中國目前是104 g/人/d,是世界11個農業強國平均水平的98%。

2)在農業產業競爭力方面,中國是世界農業強國平均水平的40.3%。2021年中國的農業土地產出率為1.32萬美元/hm2,整體高于11個農業強國的平均水平(8 300美元/hm2);中國農業勞動生產率為2 939美元/人,僅為世界農業強國平均水平(8 742美元/人)的33.6%。從農業勞均固定資產總額來看,中國僅為0.10萬美元/人,低于全球所有其它農業強國,且差距明顯。中國農產品的國際市場占有率除了低于美國、荷蘭之外,均好于其他國家;但是從農產品貿易競爭指數、農產品顯示比較優勢指數來看,我國農產品國際競爭力偏低,尤其是農產品顯示比較優勢指數僅為0.275 3,僅為11個農業強國的平均水平的15%。

3)在農業科技創新能力方面,中國是世界農業強國平均水平的67.4%。在最能體現農業生產科技水平的糧食單產指標上,中國目前的水平約為6 320 kg/hm2,高于加拿大、澳大利亞、意大利和以色列等國,但僅為美國的76%、法國的88%、德國的90%、荷蘭的80%、日本的93%、新西蘭的72%。中國農業科研投入強度為0.71%,遠不如其他國家(11個農業強國的平均水平為1.9%)。從農業科技人才來看,每萬人農業從業人員擁有的農業科技人員數,中國僅為32.4人,美國為78.2人。高水平農業科學家比例(農業領域高被引科學家/本國農業科技人員數)來看,中國是0.049‰,美國是0.738‰,差距巨大。從農業高等教育水平來看,根據國際高等教育研究機構QS最新發布的世界大學學科排名,農業&林業學科中國有8所學校進入前100,美國則有26所高校,差距明顯。全球農業科學領域共有1 089個機構進入全球前ESI的前1%,中國有173個機構,排名第一,美國第二(有155個機構)。從科技論文和專利產出來看,中國農業領域的科技競爭力論文指數(排名第一)和國家專利競爭力指數(排名第二)目前都處于世界前列。

4)在農業綠色發展能力,中國是世界農業強國平均水平的97.7%。2020年,中國化肥投入強度為50.22 g/美元產值,高于德國、意大利、荷蘭、丹麥、以色列和日本等國家,但低于美國、加拿大、澳大利亞、法國和新西蘭等規模化農業國家;中國農藥投入強度和農業能耗強度目前低于全球其他農業強國。這說明,當前全球農業強國的農業生產過程普遍表現出高投入、高消耗的工廠化農業生產特征,中國目前表現較好。從糧食產量穩定性來看,近十年中國糧食產量可持續指數為93.3%,也高于全球其他農業強國,農業生產的可持續性較高。

5)在農村現代水平方面,中國是世界農業強國平均水平的49.1%。根據教育部網站信息,中國16~59歲勞動年齡人口平均受教育年限從2010年的9.67年提高至10.75年,但相比于世界其他農業強國仍有較大差距。中國目前城鄉收入差距為2.64,遠高于世界其它農業強國(其平均值為1.12)。中國農村居民人均收入約為2 323.05美元/人·年,遠低于美國、德國、荷蘭及丹麥等國家,僅為其他農業強國平均水平(3.56萬美元)的6.53%。從農業就業人數比重比看,中國比世界11個農業強國平均值高出近10倍。從農村居民生活條件來看,當前中國農村能使用基本飲用水服務設施的人數僅占鄉村人口的89.66%,其他農業強國幾乎都達到了100%;中國農村能使用基本衛生服務設施的人數占比僅為87.87%,其他農業強國均在98.8%以上;所有農業強國使用清潔燃料和技術用于烹飪的人數占比均達到了100%,而中國這一指標在2020年僅為65.2%。可見,目前中國農村生活水平與世界農業強國相比還有一定差距。

6)在社會經濟發展水平方面,中國是世界農業強國平均水平的54.6%。目前中國的城鎮化率僅為62.51%,低于全球其它農業強國(其平均值為84.82%),人均GDP為1.26萬美元,比其它農業強國平均值低76.2%;國民預期壽命僅比美國高1歲,全球其它農業強國皆在80歲以上;農業生產總值在國家GDP的占比中國為8.87%,遠高于其它農業強國。綜合來看,支撐中國成為農業強國的社會經濟發展水平指標普遍低于世界其它農業強國。

7)在農業政策支持力度方面,中國是世界農業強國平均水平的96.4%。中國政府在農業領域支持力度總體上較高。中央政府的農業開支強度為1.43%,略高于美國,遠高于其它歐美農業強國。中國的農業支持強度為1.84%,低于歐盟,但高于美國、加拿大、澳大利亞、日本和新西蘭等國。

綜合測算,對標世界11個農業強國的平均水平,總體上中國農業強國實現度達到的67.20%,表明中國建設農業強國已經奠定了比較好的基礎,正處于建設農業強國的關鍵攻堅階段。具體來看,中國目前在農業綠色發展能力和農業政策支持力度方面,基本達到了世界農業強國平均水平,但在農業產業競爭力、農村現代化和社會經濟發展水平以及農業科技創新能力、農產品供給能力方面均存在明顯短板。

3 加快推進中國特色農業強國建設的建議

根據本研究對中國特色農業強國實現度綜合指數的評價結果來看,中國農業強國建設總體上還存在諸多短板,需要全面系統發力。

第一,要著力提升糧食綜合生產能力。統籌推進科學調整糧食產能結構、堅持良種良法并舉策略、大力提升糧田耕地質量、積極推進耕作制度改革、著力健全生態低碳糧食生產體系、加快構建現代智慧糧食生產體系、不斷完善糧食綜合減損體系、穩步實施糧食適度替代戰略“八大關鍵路徑”,全方位夯實糧食安全根基。樹立大食物觀,構建多元化食物供給體系。

第二,要著力強化農業產業競爭力。要加快構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,提升農業勞動生產率;要在產業生態化和生態產業化上下功夫,做強做大有機農產品生產、鄉村旅游、休閑農業等鄉村特色產業;要發展新型農村集體經濟,發展新型農業經營主體和社會化服務,發展農業適度規模經營;要做好“土特產”文章,開發農業多種功能、挖掘鄉村多元價值,促進鄉村一二三產業融合發展,推動鄉村產業全鏈條升級,增強市場競爭力和可持續發展能力。

第三,要著力提升農業科技創新效能。聚焦科技創新自立自強,堅持教育發展、科技創新、人才培養一體推進,著力優化農業科技創新體系,構建政府、科研機構、企業、金融資本、社會力量等主體多方參與、利益共享、協同高效的農業科技創新體系;要以產業急需為導向,聚焦底盤技術、核心種源、關鍵農機裝備、合成藥物、耕地質量、農業節水等領域,發揮新型舉國體制優勢,依托國家級科研院校和重大創新平臺,整合各級各類優勢科研資源,強化農業科技原始創新和核心關鍵技術攻關突破;要加強具有世界引領力的高水平戰略科技人才培育,加強國際農業科技交流與合作,建設農業領域世界人才中心和創新高地。

第四,要著力提升農村現代化水平。要堅持區域經濟高質量發展,提升縣域經濟發展能力,不斷強化城鄉一體化建設,暢通城鄉要素流動,為鄉村振興奠定堅實的經濟基礎;要不斷促進農業產業鏈延伸到鄉村產業鏈、產業利益鏈延伸到農民利益鏈、產業價值鏈延伸到農村價值鏈,提升農民收入水平,縮小城鄉收入差距;要大力加強鄉村養老、教育、醫療等方面的公共服務設施建設,提高鄉村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環境舒適度,讓農民就地過上現代文明生活。

第五,要著力提升農業基礎設施水平。目前,中國農業生產的物質裝備水平整體偏弱,要在高標準農田建設、土壤地力提升、農田水利與生產道路建設、農產品加工、儲藏、烘干、冷鏈物流等農業全產業鏈的基礎建設上增加更多投入,夯實農業現代物質裝備和高標準生產條件。

4 結語

本研究初步提出了中國特色農業強國的評價指標體系及農業強國實現度綜合指數。在此基礎上,基于國內外權威數據來源,對標分析了中國與美國、加拿大、澳大利亞等11個世界農業強國相關指標間的差距。結果表明,中國農業強國實現度綜合指數目前達到67.20%,未來還需要在糧食綜合生產能力、農業產業競爭力、農業科技創新效能、農村現代化水平和農業基礎設施水平5部分重點發力。研究結果可為科學判斷我國農業強國建設的現實基礎以及為我國農業強國建設實施路徑提供決策參考。