“彭城畫派”的藝術精神與地域文化特質

□ 李英梅

近代以來,彭城畫壇涌現出張伯英、王子云、王青芳、劉開渠、李可染、王肇民、朱丹、朱德群為代表的藝術大家,影響了中國美術史的走向,由此引發出多重啟示。

一、三“魂”化一建殊世之功

1954年春,李可染請人治印兩方,其一曰“所要者魂”。一個“魂”字,切中了要害,道出了真諦。我的理解,這是個體之魂、民族之魂、美術之魂三“魂”化一,方可建殊世之功。驗之彭城畫壇的諸位大家,無一不是將自己的整個生命都投入到鐘愛的事業之中,處處彰顯出個體生命的超拔之魂,時時閃爍著超拔之魂的熠熠光華。

當然,這不僅僅是個體性的自然生命,更是社會性的生命、時代性的生命。因此,在他們的個體之魂里總是化入了民族之魂。在他們身上,這是一種擔當、一種責任。他們都是自覺地肩負大義、勇于擔責,民族之魂化入個體之魂,個體之魂融進民族之魂。那是忘我的、無私的、個體之魂與民族之魂渾化一體的至高至上的境界。個體之魂與民族之魂渾化為一地從事美術活動,獻身于美術事業,具象化為美術之魂。也就是說,美術之魂正是個體之魂與民族之魂化一的物質形態化,是個體之魂與民族之魂化一的感性顯現。

李可染在民族危難關頭即義無反顧地投身于愛國救亡運動,毅然決然地組織各類抗日活動,滿腔熱忱地創作一大批抗日宣傳畫、連環畫,還曾興辦藝社、創辦畫報,而這所有的一切都滲透著一個“魂”、都圍繞著一個“魂”,其核心即最為珍貴的個體之魂、民族之魂、美術之魂三魂化一之“魂”。時至今日,《寒風中的難民》仍舊震撼著每一個中國人、《是誰殺了你的孩子》一度激發起全民族的同仇敵愾。

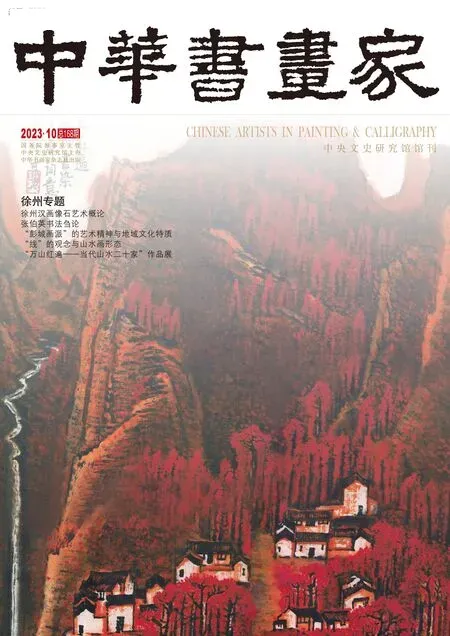

懷抱此三魂化一之“魂”,李可染在適當的機遇之下進而提出“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”,竭力倡導并躬行實踐“為祖國山河立傳”,這才有了另一方印“可貴者膽”的深厚蘊涵。李可染的山水畫樸拙、渾厚,大氣磅礴,卻又暗暗涌流著一股靈動之氣,尤其是《萬山紅遍》系列,靈動變幻,開創山水畫新風。

抗日戰爭時期,劉開渠在杭州設計了《淞滬抗日紀念碑》,又在成都相繼完成五座大型紀念碑的設計。中華人民共和國成立后,要在天安門廣場建造人民英雄紀念碑,劉開渠擔任設計處處長和雕塑組組長,全身心地投入工作,以生命之魂親自完成紀念碑正面的三幅浮雕:《勝利渡長江,解放全中國》《支援前線》《歡迎解放軍》。毫不夸張地說,這一座人民英雄紀念碑的興建及其整體浮雕,從設計到完成,不愧為中國建筑雕塑史上的一座豐碑,不愧為呈示生命之魂、民族之魂、美術之魂不朽的里程碑。又一次作出卓越貢獻的劉開渠,亦不愧為新中國雕塑藝術的奠基者。

王桂英 城里的孩子跟我學剪紙

王子云眼看大片國土淪陷,無數珍貴的民族文化遺產遭到空前破壞,有膽有識地向當時的國民政府建議并獲得批準,組建了以他為團長的西北藝術文物考察團,歷時五年,行程數萬里,考察搜集了大量的文物資料,制作300余幅壁畫摹本,2000余張洞窟照片,近千幅寫生稿件,5萬余字《唐陵考察日記》,成為我國藝術文物考古史上的創舉。正是以這一次和后來的多次考古以及豐富翔實的第一手資料為根基,才有了那么多獨創性的學術論著,如《唐韋頊石槨發現記》《古杜伯國考》《敦煌佛窟建筑體式》《秦漢瓦當藝術》《中國美術史教材》《中國古代畫論》《中國雕塑藝術史》。直到94歲高齡,直到生命的最后一刻,王子云仍是寫作不輟,以至溘然長逝于書案之前。這正是令人肅然起敬的個體之魂、民族之魂、美術之魂三魂化一之境。

現在要更深層次究問的是,為什么徐州籍走出來的藝術家都有如此之魂?為什么“所要者魂”可以看成彭城畫壇巨匠共同的本質?任何社會現象、藝術現象都不是純粹偶然的、孤立的、無來由的,都篤定有其深藏于現象背后的歷史必然的成因。張曉凌談到王子云時分析說,這可能跟徐州人的性格有很大的關系,首先想到的是天下蒼生,以國家民族為己任,而不是說僅僅為了個人的藝術創作。我認為這一分析頗有道理。還有更為值得贊賞的是,田秉鍔追根溯源,上溯到遠古時代,上古三代以“淮夷”“徐夷”“徐戎”為代表的“東九夷”,大禹九州中的徐州,夏商時代的大彭國,終結于周代的古徐國,最后引申出這樣的結論:凡徐州推出的藝術大家,均具有強烈的“主體意念”或“主導意識”,亦可稱之為“王者氣度”“王者風范”。正是靠著這樣的氣度與襟懷,他們不甘于亦步亦趨、人云亦云,而是堅持不斷探索、不斷尋覓、不斷創造、不斷超越,終于以自己的藝術實績,登頂揚旗,為天下景仰。

在我看來,以天下蒼生、國家民族為己任也好,主體意念、主導意識也好,王者氣度、王者風范也好,至為關鍵的就是李可染的“所要者魂”。而按照我的理解,這里的“魂”字應該就是個體之魂、民族之魂、美術之魂三魂化一之魂,也應該就是“彭城畫派”之所以能夠成就其為“彭城畫派”之魂。

二、地域性與超地域性多樣化合

一講到“彭城畫派”(也有許多人說到“彭城畫壇”),人們總是不約而同地強調其地域性,這是很有必要也是很有道理的。但是,問題還有另一面。凡是以地域命名而具有影響力和輻射性的畫派(畫壇),除了地域性的一面,還必定具有超越地域性的一面,而且這超越性的一面還有多種多樣的表現。可是,“彭城畫派”超越地域性的這一面,迄今仍是鮮有涉及。

王桂英的剪紙藝術可以算是比較極端的例子。她是自幼在徐州土生土長的農民,是文盲,似乎沒有多少“文化”。可是,聯合國教科文組織、中國民間文藝家協會卻授予她“民間工藝美術家”的稱號,文化部授予她“中國杰出人民藝術家”的稱號,她還曾多次應邀到法國、新加坡、澳大利亞等地舉辦展覽,現場創作。徐州剪紙也因此而被列入國家級非物質文化遺產保護項目名錄,王桂英則被確定為江蘇省非物質文化遺產項目代表性繼承人。

[漢]緝盜榮歸圖 拓本

王桂英的剪紙的確是北方氣派,主導風格是粗獷而熱烈、夸張而抽象,不像南方剪紙那般細膩、精致。她最擅長表現的就是普通日常的勞動場景、生活場面、凡人瑣事、花鳥蟲魚。用她自己的話來說:“我鉸的是生活。”她對生活的表現,常常又帶有寫意性,不那么講究形似,率性而作,不遵循固定的章法,以簡約的鉸法進行獨到的巧妙的構思。所有這些,簡直跟徐州漢畫像石有一種神秘的暗合。比如,不同于其他地區的漢畫像石,徐州漢畫像石更加執著于現世生活,風格粗獷,突出寫意手法。就連空間處理方式,兩者也有相似相通之處:都能以平面的構圖表現出層次感,甚至有些立體視覺效果。

顯然,王桂英的剪紙是地地道道的地域文化的表征,帶有濃郁的地域性特點。然而,作為一個從小不識字、前幾十年從未出過家門的民間藝術家,她的原生態剪紙卻在承續傳統和現代意識的雙重意義上具有超地域性。首先,王桂英的剪紙“無意識地”繼承了兩漢遺風,這一藝術現象本身就具有超越地域文化的意義,連外國觀眾都驚嘆不已,可見其剪紙也已具備超國度的價值。其次,王桂英的剪紙從內容到手法又有著相當鮮明的現代意識。她突破傳統表現方法,賦予靜止的畫面以動感,給人以強烈的視覺沖擊。有一幅女孩兒踢毽子,刀法簡潔卻又栩栩如生,姿態各異而又帶有裝飾性,生活情趣盎然。有一幅作品,竟然為一只雞剪出朝向不同的三個頭,巧妙地表現出雞在吃食時左右尋覓的動態,令人嘆為觀止。

李可染的繪畫,則可以視為地域性和超地域性完美融合的典型例證。如果說王桂英所受到的地域文化的浸染陶冶以及她的領悟體驗是無意識的、無跡可尋的,那么,李可染對地域文化的接受則帶有了一定的自覺性。據李小可講,他父親小時候常看鄉土氣息特別濃的地方戲“拉魂腔”,后來到江南寫生,提出“可貴者膽”“所要者魂”,這個“魂”就來自“拉魂腔”。依我看,這個“魂”既是地域性之魂,又是超地域之魂。正如李小可所說,“拉魂腔”那悲歡離合的人間故事,那如泣如訴的鄉土腔音,催人淚下,動人魂魄,給李可染幼小的心靈打上了深深的烙印。他少年學藝,師從徐州老先生,自然也是濃郁的地域性熏陶。幼年陶染和早期教育鋪就了李可染終生繪畫的底色。他“為祖國山河立傳”的山水畫,尤其彰顯其主導風格:樸拙、渾厚、大氣磅礴,卻又暗暗涌流著一股靈動之氣。那強烈的震撼力,深層涌動的正是徐州地域文化內在的深厚蘊涵,直讓人感到有一股“大風起兮云飛揚,威加海內兮歸故鄉”之氣氤氳鼓蕩其間。

李可染22歲到杭州藝專學習,接觸到開放的、多元的藝術之窗,林風眠深邃純凈的藝術境界深深地打動了他。其后,李可染又匯入抗日洪流,這時候的作品更多慷慨奔放。他40歲拜師齊白石、黃賓虹,從國畫到油畫再回到國畫,兩位大師的人格魅力和筆墨分量潛移默化地融入進來。他把白石老人看作一座雄渾無語的大山,其實他自己也已成長為大山身旁的另一高峰。

李可染的美術之魂從徐州走出去,卻又無時無刻不是魂牽徐州。“把生命力投進去”,“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”,都帶著徐州人的執著和倔強,根底里則是暗藏著民族的韌性和自強不息。還有不時流露的兒童情趣、田園詩意,既有鄉土味,又有普適性,堪稱地域性和超地域性完美融合的典范。

朱德群是與王桂英相對的另一個“極端”。他于1999年榮膺法蘭西學院藝術院院士,是能夠獲此殊榮的第一位亞洲人,成為國際認可的大師級人物。一般可能認為他的藝術創造只有超地域的成就而失卻了地域性,實則不然,他的藝術之根仍在徐州故土。

朱德群出生于中醫世家,自幼酷愛書畫,從小受到良好的傳統文化教育。盡管他在35歲旅居巴黎之后開始由具象繪畫轉向抽象藝術創作,但是他的創作并不是西方式的,而是始終洋溢著東方意味,甚至可以說這是他獲取巨大成功的“秘訣”之所在。有的專家說,盡管朱德群在巴黎生活幾十年,基本上應該算是一個地道的法國人了,但他骨子里還是一個中國人,他骨子里面還是流淌著徐州的這種渾厚博大的血統。

朱德群的目標是要尋找中西之間能夠融通的一種全新的藝術方式,是要把中國的帶有抽象性、寫意性的書法繪畫同西方的具象藝術融通起來。中國的書法繪畫、斯塔爾德的現代視覺結構、倫勃朗的光,這三大元素融化為一,終于成就了朱德群的夢想,建構起一種超越東西方藝術之上的全新的視覺結構。他的作品是中國書法線的結構和線的運動中所產生的張力,在畫面中躍動著。他的抽象繪畫中隨處可見中國書法的逸趣、中國畫的意境,鼓涌著迥異于西方的中國古典韻味,洋溢著中國古典詩詞的詩意;加之他習慣在作畫時聽音樂,他的作品里充滿著音樂的旋律感,這又是西方繪畫難以比擬的。恰如徐沛君分析的那樣,色彩和圖形只是朱德群的審美創造所賴以呈現的媒介,他的畫境恍兮惚兮,渺幻如夢,似乎蘊涵著故土的情韻,在精神上一直與祖國的文化、故鄉的血緣息息相通。借用范迪安的說法,朱德群將東方文化的思想觀念、中國傳統繪畫的形式語言與西方抽象繪畫的優長結合起來,形成具有東方藝術精神和內涵的抽象風格,反映出一種超越時空和跨文化邊界的創造。觀賞那顏色的揮灑、光與色的組合、構圖的方式和韻律,仿佛是朦朦朧朧的山水畫中涌流著古典詩詞味兒和東方音韻味兒。

王桂英、李可染、朱德群,他們各自代表一個類型,卻都是地域性與超地域性的有機化合,哪怕是兩個“極端”:一個是原生態本土化的,卻也具有超地域性的一面(王桂英);一個是表面上全盤西化,骨子里卻仍是故土情緣(朱德群);李可染則是將兩者完美融化為一體的典型。在這三大類型之間,則是充滿了各種各樣的過渡性的不同“比例”的區間。認清這一點,有利于藝術家發揮自己的特長,自覺地有意識地走向地域性和超地域性的有機化合。比如說,如果是僅僅為了突出地域色彩,就去單純地機械地模仿漢畫像石,急功近利地追求兩漢遺風的效果,那就會舍本逐末,適得其反。

綜上所述,“彭城畫派”具有個體之魂、民族之魂、美術之魂三“魂”化一的藝術精神內涵,地域性與超地域性多樣化的地域文化特質。站在未來文化發展的立場上來探討“彭城畫派”這一命題構建,才能成就融合傳統與當代、游弋東方與西方、引領時代走向的大家與藝術家群體,以及蔚然深秀的文化生態系統。