《畫語拾零》選刊

□ 王肇民

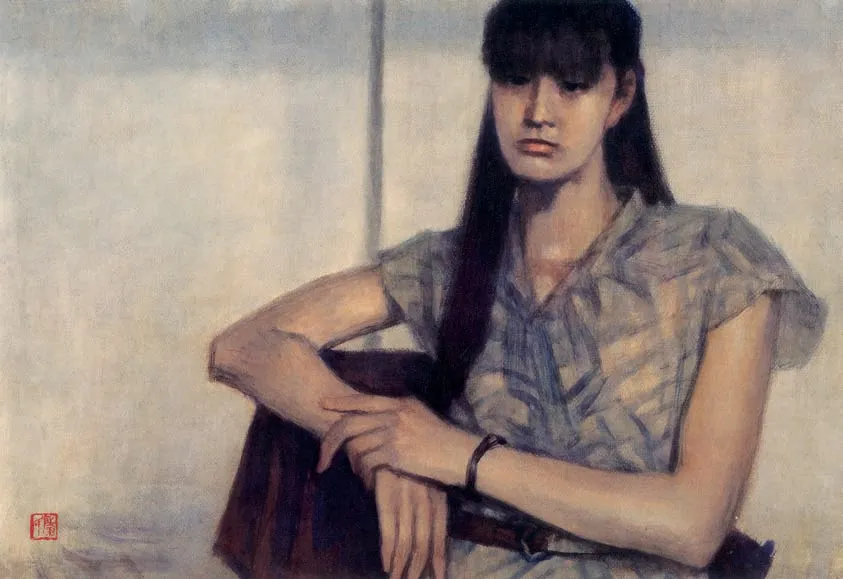

畫人,如何才能畫得深刻?關于這個問題,我認為第一,要對象本人的思想感情是深刻的;第二,畫時最好能給對象一個表現自己思想感情深度的機會;第三,作者要有敏銳的觀察力;第四,作者要有得心應手的技巧。四者具備,縱然是一個完全不了解情況的陌路人,也可能畫得深刻,否則即便是自己的父母、兄弟、妻子、兒女,雖有著全面的了解,也不可能畫得深刻。

作為基本功鍛煉來說,線條、色彩、明暗即使是畫得很好,但對于所要表現的對象不適宜時,仍應改掉,這叫做割愛。在線條、色彩、明暗的運用上,要力求只有表現這一個對象才適宜,表現另一個對象便不適宜的最恰當的語言,這是破除公式化、概念化最好的方法。但在藝術上,作為一幅畫來說,在處理對象時,又可以不求絕對,而應靈活掌握。在制作過程中,因為某種原因,所運用的線條、色彩、明暗不盡適宜,但為水彩畫的工具性能所限,又不便改正,在這種情況下就要將錯就錯,堅持到底,仍可能畫成為一幅好畫。因為畫畫上的錯誤是沒有絕對性的,其他方面跟著錯,配合得好,仍可以變為正確。

王肇民 女像 54×79cm 水彩 1992年

學習中國畫,要首先在風格上學習,其次才是在筆墨上學習,先臨摹,后寫生。

用筆講筆法,用墨講墨法,用刀講刀法,用手指講指法,無不有法,不過是沒有定法而已!

藝術,只能反映現實的某些片面,全面反映是不可能的。所以作畫,在廣度上無須苛求,在深度上,要不遺余力。

畫畫是畫關系,主要是畫素描關系和色彩關系。水彩畫要先畫色彩關系,后畫素描關系,但畫速寫性作業時,要把這種先后程序,顛倒過來使用。

關于中國畫的創新問題,就技術而言,大體上可分為筆墨和光色兩個部分。筆墨是中國畫的特點,是民族傳統的結晶,是世界繪畫僅有的絕技,遠在晉唐就已登峰造極,尤其在用筆方面。嗣后各個朝代的畫家又相繼研究,有新的發展,尤其在用墨方面。其豐富多彩是個取之不盡、用之不竭的寶庫。現在的畫家如想在中國畫方面有所成就,就非要首先學習前人的筆墨不可。但就全國各畫展的情況而言,學習的結果也有缺點,就是很容易把現在的中國畫,畫得像古畫一樣,缺少時代氣息。這是食古不化的緣故,所以學習民族傳統,一定要立足于現實,在時代風格的指引下學習,才能收到古為今用的效果。

光色是中國畫的薄弱環節,比較原始,以其原始,才正是有發展前途的大好所在,才是創新的主攻方向。所以一個畫家,如想在中國畫方面別開生面,推陳出新,就非要在光色上下功夫不可。然而又不能做穴居野人,一切從頭學起,那就必然要學習西洋的光色才是捷徑,才能收事半功倍之效,但學習的結果也有缺點,就是很容易把中國畫畫得像西洋畫一樣。這是學習西洋的東西太多,學習中國的東西太少的緣故,這是中西失調的毛病,要盡快地把這個偏向糾正過來。所以學習西洋的光色,一定要立足于傳統,在民族風格的指引下學習,才能收到洋為中用的效果。最重要的關鍵,就是要把中國畫的傳統筆墨與西洋畫的光色結合起來。也就是要用中國畫的筆墨方法,畫出西洋畫的光色效果。如果這個統一工作做得好,在反映現實上,能做到天衣無縫,消滅了學古學洋的痕跡,以嶄新的面貌出現,就是成功,否則就是失敗。但失敗是成功之母,要盡力改善自己的學習方法,端正自己的學習態度,以求兼善,以求最后勝利,而這個方向和道路是無可懷疑的。

其實中國畫的創新問題,首先是內容問題,但內容問題,中國畫與其他各種藝術,原則上沒有差別,而有差別的卻在技術方面,故僅就技術問題,以觀者的身份略進一言。我也偶然畫點中國畫,那是學習民族傳統,為水彩畫的民族化服務,是另外一種目的。

近年以來我所聽到的,一些畫家對于作畫的言論,其范圍都不可能超出他本人的藝術生活的圈子以外,這是必然的,他們只能有其自己的成功或失敗的經驗,只能有其自己的這樣或那樣的見解,個人藝術生活的局限性,是個不可逾越的鴻溝。因而任何人的言論,雖有廣狹深淺和角度的不同,而其性質都是片面的。以其是片面的,才有相對的正確性,才不是空頭言論。古今中外的學者多矣,亦各有其歷史的和現實的局限性,因而其學說也都是片面的,甚至是不正確的,或不完全正確的。但當其抓住時代的趨勢,為群眾所信仰,為政治所支持,變為一種力量的時候,對于一定時期以內的藝術發展,也可能起很大的左右作用。所以對于任何人的言論,都不要要求其有絕對的和全面的正確性,絕對的和全面的正確性是永遠沒有的,只求其有一得之效而已。

治學之道,在學人之所不敢學,知人之所不敢知,言人之所不敢言,行人之所不敢行,而又不失其正。

顏色,是有個性的;對象,是有個性的;作者,是有個性的。寫生畫的要求,主要是把這三者的個性,在作品的處理上,恰當地結合起來。

有的人學畫,對于方法特別注意,把它當作萬靈藥看待。其實,方法固然是重要的,但并不是萬靈藥,萬靈藥是勤學苦練。在作畫的過程中,你的手必然會告訴你,任何方法,皆不可能挽救自己的無能,任何方法,皆不可能為無能者所使用。

一般說來,名譽地位,至少有一半是假的,所謂盛名之下,其實難副。所以每當我站在古今中外,任何一位名家作品面前的時候,首先是剝掉其虛偽的一面,將之由天上拉到地上來,拉到與自己平等的地位上來,然后研究其優缺點。這是破除迷信、認真學習、棄其糟粕、取其精華的辦法。即便是真正的名家,其作品也不可能每件都好,一分為二的精神是必要的。歷史的經驗證明,只有那些敢于與名家有平等觀念的人,才有可能成為名家,而且不是假的。

王肇民 武漢大橋速寫—試車 39×54cm 水彩 1957年

我教素描的方法,二十多年以來,幾乎是每節課都只是給學生提一點意見,錯誤之處讓學生自己去改正,非到萬不得已,是不會親自動手去修改作業的,而同時把剩余的時間,與學生一起去畫素描,以收口傳手授之效,做到師生之間是個真正的同學。一個教師,無論有多大的本領,也很難保證每一張素描都畫得很好,都可以示范,尤其是對于高年級的學生。況且這種素描,是在不能與學生爭位置的情況下,面對著模特兒的一些難以處理的角度進行的。因而這種教學方法,是對于教師的一個莫大考驗,是對于教師的一個莫大鞭策,使教師每天在眾目睽睽之下作畫,有強迫教師非把素描畫好不可的決心。作為教師,只有把素描畫得好,才能把素描教得好,所以這個教學方法,是教學和自學相結合的教學相長的方法。此外,凡是圖書館中所收藏的比較好的素描畫冊,都要分期分批地借給學生閱讀,以提高他們的眼力,使他們對素描有所認識,有所啟發,有所追求,眼前有路,心中有數,破除成見,刻苦學習,進步是可以期待的。

一天晚上,我去珠江夜游,見沿江風景比白天更美麗,不禁要問,其原因何在,蓋夜景只突出的看見燦爛的燈光和燈光發亮的窗戶,其他的東西幾乎都看不見,這就是夜景所以更美麗的基本原因。所以作畫,只要把對象的主要部分突出地表現出來,其他的東西都可以忽略掉。這就是向夜景學習的加強藝術效果的一種最有效的表現方法。這種方法說明,一切事物,凡是突出的東西,必然是片面的東西,只有片面的東西,才可能是突出的東西。所以作畫,惟有突出地表現片面,方能達到最好的藝術效果。

我畫花,是畫其生命的變化。鮮花可愛,而殘花可憐,各有意致。所以我作畫,常畫殘花,作詩,常詠落花。

作畫要文野結合。文是格調,格調非文不雅;野是筆法,筆法非野不放。

人皆喜新,蓋新中有美,但新中也有丑。人皆好奇,蓋奇中有美,但奇中也有丑。人皆務真,蓋真中有美,但真中也有丑。新奇中之丑在于怪,真實中之丑在于俗,不可不辨。

古人說“畫犬馬難,畫鬼魅易”,但我的經驗反乎是,“畫犬馬易,畫鬼魅難”。蓋犬馬之形有形可依,而鬼魅之形僅憑想象。

在教學上,老師是有偏見的,甚至老師與老師之間的偏見是相互對立的,所以學生不應該完全聽老師的話。完全聽老師的話,反而無所適從,甚至有跟著老師的偏見鬧宗派的危險。學生可以把老師的話一分為二,而“師長舍短”。

作畫,最好是一遍過。所謂一遍過,即一遍過,已基本上完成作業,這樣光、色、線的運用,都是新鮮的、生動的、富于生命力的。然而這只有基本功較好的人才可以做到。

顏色是有個性的,但很少人用單色作畫,所以把個性相近或個性相反的顏色分別地組織起來,變成色調,才可以成為某種一定感情的傾訴。

我畫水彩畫為什么要用干筆呢?因為:1.客觀事物的本身有干有濕,用筆要從對象的具體情況出發。2.干濕并用,是中國畫的優良傳統,所謂“干裂秋風,潤含春雨”。3.干筆宜于刻畫對象的細部,濕筆則多所不便。一般人以英國人的水彩畫為根據,認為要全用濕筆,甚至水用得愈多愈好,這種“洋教條”是錯誤的。

畫人像,要使每一塊肌肉、每一條血管都富有生命地顫動。不要把表現精神狀態的作用完全放在眼睛上,為顧愷之所騙。眼睛只是傳神的要點之一。我常常看到一些人畫頭像,別的地方都畫得很粗略,惟獨把眼睛畫得又光又亮,像個玻璃球,真難看。

畫有必須一筆畫成之處,就必須一筆畫成,否則便失掉氣勢,所以功力很重要。

樹非老而枝不奇,人非老而語不妙,蓋奇妙乃從歲月中得來。寫字作畫也是如此,所謂“人書俱老”“人畫俱老”。

我畫蘋果,往往是根據蘋果的生長過程中的顏色變化而畫出色彩關系的。比如:先畫綠,再畫黃,再畫紅,再畫素描關系;這樣就可以使蘋果的色彩層層透出,更具有真實感。

王肇民 風景 40×50cm 水彩 1950年

我寫律詩,先寫中間四句;寫絕句,先寫末尾兩句;畫人體,先從軀干開始;畫手足,先從掌骨開始;畫頭像先從眼瞼開始,這謂之從要點著手。從要點著手,勝于從大體著手,以其較容易掌握對象。一二三寫文章,先講骨后講氣;學國畫,先講筆后講墨;學西畫,先講形后講色。這是文藝從古到今的發展過程,也是個人從少到老的學習過程。

有一次,我指著一幅靜物畫對觀眾說:這幾條葫蘆皮上的傷痕,為什么要畫呢?因為不畫這幾條傷痕,在筆法上便不和諧。和諧是藝術規律,因而這幾條傷痕是本質的。顧愷之為裴楷畫像,頰上添了三根毫毛,便覺“神明殊勝”,增加了生動性。生動性是藝術規律,因而這三根毫毛是本質的。所以在對象上,凡屬于藝術規律所必要的東西,都是本質的,都是反映本質的,不管其如何細小。

印象派的色彩,以和諧為主,表現一種和樂的情趣,宜于太平盛世;野獸派的色彩,以對比為主,充滿著力量,宜于斗爭的社會。可惜他們都忽視形,造成了不可挽救的缺點。于是我常常想,以文藝復興的偉大形象、倫勃朗的微妙光線、野獸派的強烈色彩結合起來,匯于一爐,而再加以中國化,使其成為中國民族的藝術而名于世,豈不甚好。

藝術的內容和形式,是平等的,是相互影響、相互制約、相互依存的,是不可分割的。所以內容和形式,都只有相對的獨立性,而沒有絕對的獨立性,既不可能內容決定形式,也不可能形式決定內容。無固定不變的主次關系,無永恒不變的社會價值。

近年以來,我畫的素描人體,都像雕刻一樣,這說明我對于人體有更深入的理解,這說明現實主義比自然主義有更高的境界。

寫詩作畫,可以從內容出發,所謂“先立意”,也可以從形式出發,所謂“先立格”。現僅就從形式出發舉幾個例子:1.同是《羅密歐與朱麗葉》的上演,而話劇、舞劇、歌劇各個劇種,首先各從其自己獨特的規格出發考慮問題,是必然的。2.同是風景畫、靜物畫、人物畫的制作,而學院派、印象派、表現派各個流派,首先各從其所固有的表現方式出發考慮問題,是必然的。3.同是寫一首頌揚詩,或同是翻譯一部戀愛小說,而新詩人、舊詩人、語文家、古文家各個作家,首先各從其素所擅長的表現手段出發考慮問題,是必然的。這些情況,都是從形式出發。從形式出發,并不一定會影響內容的充分表達,因為不受形式限制的藝術內容從來是沒有的。

有人說:“選擇形式,也是內容決定形式。”但形式的選擇,往往并不是從內容出發的。甚至也可以從形式出發,選擇內容。內容和形式總是要在一個可以相互選擇的條件上統一起來。

能夠在人人都認為不成問題的問題當中,發現問題,就是創新。

有學生問,齊白石說:“畫要在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世。”應如何理解這一論點?且是否可以解釋為現實與理想相結合?關于這個問題,我的意見是:1.據說陳洪綬作畫,唯恐其似。惲壽平作畫,唯恐其不似。齊白石作畫,“似與不似之間”。這三個人的三種不同的見解,都是各據其所長說的,都是各有其相對的正確性。2.齊白石畫竹石,可說是“不似”,但并未“欺世”,而筆墨依然蒼潤。齊白石畫草蟲,可說是“太似”,但并未“媚俗”,而風格依然高尚。可見似與不似,與藝術風格的高低是無關的。以齊白石的實踐證明齊白石的所謂“欺世”“媚俗”的說法是錯誤的,也無須以其他畫家的作品為例了。3.“似與不似之間”的作品,并不一定是現實和理想相結合,其情況有三種可能性:一種是以對象為參考,通過想象創造出更高更美的形象。一種是想畫像而不能畫像,畫的人不是人,鬼不是鬼。一種是意不在于似與不似,而在于玩弄筆墨趣味,如一些人畫的《鬼趣圖》和戲劇人物。由此看來,只有第一種情況是現實和理想相結合,余皆不是。■