“彭城畫派”輯評

徐州是研究中國美術史不可忽略的一個地方。其中一個重要的原因,就是在中國近百年美術史上很多大家,都是徐州培育出來的,都是在徐州這塊沃土成長起來的。其中李可染、朱德群是中國百年美術頂尖人物,是國際性的、代表國家美術形象的人物。所以,徐州這塊沃土是一個溫床,它培育了這些人,而這些人直接帶動了中國百年美術的發展。

—趙力忠(中國國家畫院研究員)

所謂“彭城畫派”,它的靈魂是什么呢?我認為應該把李可染的藝術追求和藝術精神作為“彭城畫派”的靈魂。那么李可染的精神是什么呢,就是既尊重傳統又尊重時代,既尊重中國也尊重西方,把這幾者有機地結合,才創造出一個李可染圖式,這里面最重要的東西和其他幾位大師都是一樣的。一個共同的特點就是要創造“彭城畫派”的靈魂,要有獨特的建樹。我們“彭城畫派”要想有所發展,還要在思維觀念上有所開拓,還要在實踐當中深入。

—趙緒成(江蘇省國畫院名譽院長)

近百年時間,徐州出了八個影響中國也影響了世界的藝術家,如李可染、王子云、朱德群、劉開渠等先生。他們是中國傳統文化向現代文化過渡、在文化轉型階段實行對接最好的例證。這應該和徐州這個空間有關系。徐州這塊土地有山有水,得天獨厚。所以,我覺得很多現當代的徐州書家、畫家是很幸運、很幸福的。有一批大家前輩,他們是“彭城畫派”“彭城書派”的奠基人物。他們都應該被徐州后來者所敬仰,而且從心里感激他們,這一點很重要。

—田秉鍔(著名作家、文化學者)

我認為“彭城畫派”在中國繪畫史上,并不是一個有定評的畫派,所以我說“彭城畫派”不是過去完成時,而是現在進行時,它是在發展中的畫派。從徐州籍藝術家創作的整體趨向來看,它更接近“北派”,和現在同屬于江蘇省的南京、蘇州不太一樣,可以形成一種互補。如果“彭城畫派”可以成立的話,和“金陵畫派”“新吳門畫派”形成三足鼎立之勢,對于江蘇省的文化建設和發展來說,能夠更全面地在本省范圍內形成優勢互補是有意義的。我想“彭城畫派”要傳承的傳統,不僅是藝術技法,更是文化精神。包括漢畫像石、玉器、陶俑、漆器、漢錦以及民間藝術傳統。徐州籍藝術大家的藝術精神和藝術品格都需要傳承。還有一點非常重要,就是在傳承徐州本土的文化傳統的同時,還應該特別關注徐州人的當代生活,從當代徐州人的生活當中來發掘創作題材,表現當代徐州人的精神世界。一個畫派要真正能夠在美術史上站住腳,必定有自己的時代特色。

—王鏞(中國藝術研究院研究員、《中華書畫家》雜志主編)

徐州整體審美的趨向是崇文尚武,這也是徐州人的性格特點。崇文來自它古老的悠久的歷史文化;尚武,源于自然環境的艱苦。所以徐州的畫家普遍有種雄壯感。同時,徐州又處在楚文化、吳文化的邊緣,細膩的江南文化、柔美婉約的吳地文化對徐州都有影響,所以此地的畫家南北畫風兼具,審美眼界兼容。這也正是李可染的畫風、朱德群的畫風。這兩個人,一個是中國畫的代表,一個是西畫的代表。徐州畫家都兼有這兩個方面的元素,這是徐州繪畫整體的特點,一種共性的東西。

—程大利(中央文史研究館館員)

徐州是漢文化發祥地,有著深厚的文化傳統,在近代產生了許多大家巨匠,對中國美術發展產生過重要作用。王子云不僅是個美術理論家,他還是個教育家,他最早整理了我國西北文物資料,并在近代美術史論方面作出了卓越貢獻。今天能夠提出一個理念,把徐州籍的藝術家集中在一起,這非常有意義,是傳承、弘揚中華民族優秀的傳統文化,是站在一個歷史的高度,通過對老一代藝術家的緬懷、敬仰,來啟發后來者能夠更好地發揚文化精神、文化傳統,推進中華民族的復興大業。

—王西京(陜西省文學藝術界聯合會副主席)

李可染 五牛圖 68×135.1cm 紙本水墨 1986年

徐州是溝通中國南北文化的一個節點,楚漢文化,在此交匯。徐州近現代美術史上走出了八位大藝術家,至少有四位,是具有國際影響的人物。朱德群的畫具有激情,他的色彩跳動和這個時代的脈搏是一致的。王肇民的理論和實踐都是世界第一流的,他的畫非常有力量,這種力量不僅源于形式,更源于形式背后的一種內涵,他是個有文化、有思想的畫家。王子云為人非常灑脫,一生勤勉,西北地區的藝術考古,是和他的名字緊密聯系在一起的。劉開渠主持的“人民英雄紀念碑”及其他的一些雕塑,在中國當代美術史上都是非常有分量的。李可染是山水畫革新的代表人物,是把中國畫和西方的藝術形式巧妙糅合的一個藝術家。

—彭德(西安美術學院教授)

徐州文化底蘊深厚。從美術的角度來講,徐州是一個非同一般的地方。徐州的書法、國畫、油畫、版畫、雕塑,還有美術理論,是均衡發展的,這表明了徐州底蘊深厚,人才薈萃。徐州市委市政府推出“彭城畫派”這樣一個命題,我認為是非常適時、非常重要的一個舉措,對今后徐州藝術的發展有很大的幫助。李可染的影響是非常深遠的,由他當“彭城畫派”的領袖非常合適,有利于發展和對外宣傳。徐州美術各個領域,通過“彭城畫派”這樣一個命題,會有更好的發展前景。

—宋玉麟(曾任江蘇省文學藝術界聯合會副主席、江蘇省美術家協會主席)

王肇民在我撰寫的水彩畫史著作里是一個重點,他的《畫語拾零》對于新時期水彩畫的發展有著重要的思想啟蒙與指導作用,為20世紀后20年的水彩畫多元化發展格局鋪墊了一個基礎。書中所表述的許多觀念與體會都是作者從創作過程中獲得和形成的,對于實踐有著非常強的指導意義。原來我們的水彩畫講究輕快、明朗,王肇民則是反其道而行之,他特別強調對比,強調力度,強調線條,給人一種油畫般的厚重感,形成了自己的風格語言與特色,開拓了水彩畫的另一種表現能力。他的畫乍看有生澀之感,細品則意味深長、格調高雅。在靜物畫中,他還創造性地把塞尚的空間處理和體塊融入中國的意境美之中。王肇民的水彩畫創作也見證了20世紀后20年中國水彩畫的發展與創造,對于中國水彩畫發展有著非常重要的價值。

—潘耀昌(上海大學美術學院教授)

徐州從古至今都是很重要的城市,有著深厚的人文積淀,這種積淀養育了一批批藝術家。民國至今百年間,出現了張伯英、王子云、李可染、劉開渠、朱德群等等,徐州藝術群體現象,很值得關注。這些藝術家不僅在技藝方面,在自我修養和文化熏陶上都有獨特的魅力,這是徐州所給予的特色和文化特質。我想“彭城畫派”所帶來的影響是非常深遠的,它不僅為徐州的文化注入新的活力,甚至給中國的文化藝術發展都帶來了改變,同時也有對當下藝術文化的引領作用。

—言恭達(清華大學教授)

徐州油畫家創作多取現實性題材,尤其喜歡畫徐州本土的現實題材,有很濃的鄉土氣息。我們的素材基本上都是農民。早年蘇北地區人民很貧困,但是他們卻很真誠、樸實、憨厚,用畫筆描繪出來,給人的感覺是通透,敞亮,具有一種振奮、向上的力量。我們是把握了這一點。這也是徐州油畫的特點。

—李建國(江蘇省油畫學會名譽主席)

徐州是軍家必爭之地,是南北東西的交通要塞。徐州出了許多藝術家。李可染是一代山水畫宗師,還有近代美術先驅王子云,法蘭西第一位華人藝術院士朱德群,雕塑大師劉開渠,水彩畫大師王肇民,大書法家張伯英,文藝理論家、美術活動家朱丹,國畫及木刻家王青芳,皆一代精英。

清末民初活躍于徐州地區的書畫家還有苗聚五、李蘭階、李蘭、錢食芝、閻詠伯、蕭龍士、王琴舫、王繼述、王寄舟等,皆名震一時。齊白石自傳中也說自己祖籍江蘇徐州,今徐州能畫而有名者,何止千百。

徐州在文化史上,地屬北方,然而又是北方中的南方,北方有大氣、雄渾之氣,南方有秀氣、靈淑之氣,南北氣聚于此,故帝王、宰相、文臣、武將、藝文之士皆能應運而生。

—陳傳席(中國人民大學教授)

徐州是一座歷史文化名城,有許多文化資源,尤其是兩漢文化,精美豐厚的漢畫像石,給徐州藝術家提供了厚重大氣的審美意象,當然這也和徐州獨特的地域文化特質分不開。近百年出現的“美術群體現象”令人矚目。徐州美術人才如此密集地涌現,這種現象應該認真進行總結。這對當代中國美術事業的發展一定會有一個很好的啟示。

—馮遠(中央文史研究館副館長、中國美術家協會名譽主席)

張伯英、王子云、王青芳、劉開渠、李可染、王肇民、朱丹、朱德群都是徐州人。徐州是漢文化發源地,徐州的文化水土養育了這些大師。這些藝術大家有一個共同點,都有很深厚的優秀傳統文化的滋養,故而,走進現代、當代,他們能夠有良好的對接。

王肇民的水彩獨特。他的用筆都經過嚴謹地打磨,非常有概括性。水彩畫靜物,帶有很強的習作性,王肇民的水彩畫雖然是靜物,但是顯現出是一種經典性來,稱得上是世界一流的水彩大家。

—許欽松(中國美術家協會顧問)

“彭城畫派”已經有很多的歷史成績。而我們說歷史是指一種追憶,如果追憶形成一種文字或者是現代媒體的一種形式,那么就很有可能流傳下去,這種流傳的過程,才能形成一種文化載體。文化載體實際上是包含文化精神的,一種可視可感的文化。

宣傳徐州是當代人的責任,就是要秉承國家文化強國之夢、文化強市之夢。時下徐州市政府,還有廣大書畫界、文化界的仁人志士來培樹“彭城畫派”,這不僅是一種文化的傳承,更是一種文化責任。要有一些熱衷于徐州書畫的人在這里工作;同時要吸收徐州以外的書畫研究專家來這里,出謀劃策;要結合地方文化史。只要政府重視,專家參與,經過一段時間的努力,一定會由量變到質變,為我們提供一個很好的徐州書畫傳承的文本和圖式。

—趙明奇(江蘇師范大學博物館館長、教授)

“彭城畫派”有兩個特性,第一是地域性,在徐州出現了這么大的藝術群體,這已經建立了“彭城畫派”的基礎;第二是風格特性,畫派的風格不是指個人的風格,也不是指所有畫家都畫一個樣子,它實際上是一種內在性。我希望今后“彭城畫派”在風格和內在精神上也要有一個更為突顯的創造和表現方式。

—李硯祖(清華大學美術學院教授)

徐州的藝術家如何了解自己的歷史底蘊,把握好自己的文化資源,發掘自己的發展潛能,體現出自己的創造活力,這是一個新的課題。在中國美術館舉辦的“漢風墨韻——李可染暨‘彭城畫派’美術作品晉京展”,這個展覽在效果上體現出兩個問題:一是梳理歷史文脈,二是重構地域文化。從梳理歷史文脈而言,這個展覽已經體現得比較充分了。如何來重構地域文化,我們一方面要論證“彭城畫派”如何構建或者進一步發展完善的問題,另一方面要論證徐州這個地域對于中國百年來的貢獻,以及它以后如何能作出更大貢獻的問題。

—梁江(中國美術館研究員)

中國當代美術史上眾多有影響的美術家出自徐州,這是源于徐州的歷史、文化積淀深厚。徐州是中國近現代美術發展的一個重鎮。我們的理論家們須認真深入地做徐州藝術家的個案研究,他們是影響了中國美術發展、最具有代表性的畫家。徐州人的性格,有一種強悍的東西,勤勉加上大氣、厚重。藝術上我覺得我們還是主張這種厚重,充滿情感的厚重。談及畫派,“徐州畫派”也好、“彭城畫派”也好,我認為應該是水到渠成的事。

—吳長江(中央美術學院教授)

徐州無愧于歷史文化名城的稱號。絕大多數徐州人保持了蒼茫渾厚、強悍大氣的性格特征和歷史風骨。

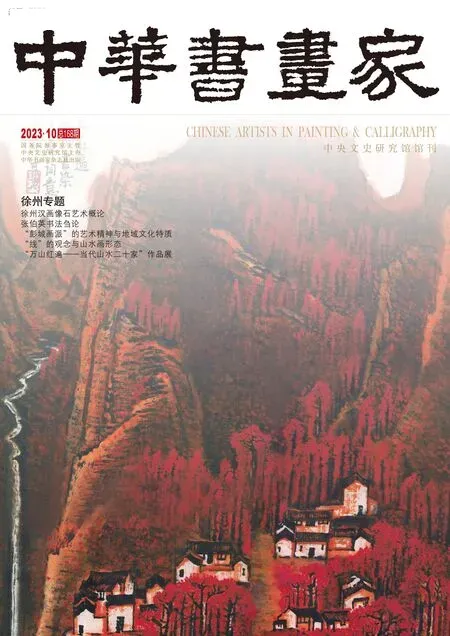

此次“彭城畫派”的展覽是徐州市委、市政府文化大繁榮的一項重大舉措,是一次有戰略意義的展覽。這也是省美術館打出地域標志的杰出展覽。首先是打出李可染先生的大旗,也是在江蘇地域展出李可染作品最多的一次展覽。李可染這面旗幟足以吸引很多觀眾。此外還有徐州本土的198幅作品,把“彭城畫派”從歷史到現在遴選出來,這是非常嚴肅的。

此次展覽有思想、有謀略。充分展示了徐州書畫的龐大實力。我覺得讓大家有親切感的是,此次展覽可以讓很多人知道:當今這么多的大家出自徐州,這也間接證明了徐州是中國現當代書畫名城。

—孫曉云(中國書法家協會主席)

徐州重要的戰略位置奠定了徐州的文化特點,形成了流動碰撞、滲入融匯的文化特質。從19世紀末到20世紀中期,徐州走出了以張伯英、王子云、王青芳、李可染、劉開渠、王肇民、朱丹和朱德群為代表的藝術家群體,他們對現當代中國美術產生了巨大的影響。這些人在一個特定的歷史地理環境與文化背景下,帶著深深的徐州文化印記,背負著自己的追求,開創了一種時代風氣,推動了中國現當代美術的發展。通過一百年的集中闡釋,最完整最濃縮地反映了彭城歷史文化幾千年的發展歷程,也記錄了中國近現代美術的發展之路。這是徐州近一百年美術發展對于中國美術的影響和貢獻,也成了彭城這一段歷史文化的一個標識。

—羅宏才(上海大學中國藝術產業研究院執行院長)

“彭城畫派”是一個系列的、綜合的、開放的文化工程。打造“彭城畫派”,必須有一個開放的視野。培樹“彭城畫派”,我認為有幾部分工作要做:第一,既然是畫派,它一定有共性的東西,和別的地域有差異性。必須有一定地域性存在才能成就一個畫派。第二,從歷史、從文化地理的角度來研究這個畫派,必須跳出美術這個領域,從更廣闊的視野、更大的歷史空間和方位上,來探討畫派形成的原因。第三,畫派要擴大影響,需要在全國進行宣傳展覽。第四,畫派要有傳承、要有延續,要全力培養、打造現在的中青年學者,把“八大家”的衣缽傳承下來。

—韓寶平(徐州工程學院教授)

一種畫派的成立,需要有一定數量的優秀畫家及其作品的參與,以形成一個顯著的群體來打造、守護它的定義;一種畫派的成立,也更需要藝術批評家與藝術理論家的介入,以在學理上給出合法性的分析與論證;同時,一種畫派的成立,也需要文化策略的倡導者與實施者所給予的推動。“彭城畫派”作為集結于一方區域文化的畫家群體,他們以這方土地的坊間風俗在自律性中接續性行走了一百多年,在這一百多年的每一個歷史時段中,均產生過優秀的畫家與書法家。區域性及其歷史性是“彭城畫派”這一定義構成的重要邏輯支持。

—楊乃喬(復旦大學中文系教授)

從中外美術史來看,一個畫派的形成沒有一個絕對固定的模式。比如安徽的“新安畫派”,是一個地域性的畫派;如“吳門畫派”,是師承性的。近百年來徐州美術的精英人物對中國近現代美術所做出的貢獻是巨大的,以此為文脈構建當下的一個畫派,可以作為畫派的學理依據。對于徐州打造“彭城畫派”,我覺得第一有這個底蘊;第二有這個必要,因為徐州作為國家的一個戰略要地,它的文化源遠流長,我們常常說漢唐雄風,徐州的藝術家與此有很深的淵源關系。

—張曉凌(華東師范大學美術學院院長)

徐州的美術有高質量發展,從中國美術史角度看,漢美術就是其中一個很重要的因素。20世紀,徐州出現了幾位大師級人物,今天仍有許多徐州籍的畫家活躍在全國各地。這是一個值得研究的現象,我認為有兩個原因:一是自然環境,二是人文環境,兩者密不可分。從自然環境而言,徐州的地理位置突出,自古以來都是交通樞紐。正因為這種特殊的自然環境,使得徐州南接吳文化,北連齊魯文化,西通中原文化,形成了一種開放、包容、大氣的人文環境。深厚的歷史底蘊和眾多的藝術家為“彭城畫派”的提出奠定了堅實的學術基礎。今天提出構建“彭城畫派”,對徐州來說可謂正當其時。

—高云(江蘇省中國畫學會會長)

如何從傳統的地方畫派的概念當中走出來,去看當代文化中的一種區域現象?其實這個問題有兩個,一個是地方畫派的問題,一個是區域性。就區域而言,就是在自然環境與人文環境當中,力圖去建構一種內在的聯系。關于現當代整個文化現象的分析,我更傾向于用區域這個概念。其實有的時候這種區域成為一種現象,或者是現代現象,也可以稱為地區現象。現在談地方畫派的問題,非學術的、非文化的推動力以外,存在著一種合理性。

—鄭工(中國藝術研究院研究員)

徐州自古就是藝術之鄉。楚漢時期墓葬雕刻以及大量畫像石,即在中國的美術史中占據著重要的地位。楚漢畫像石風格上粗放中有細膩,渾厚中有微巧,說明古彭(今徐州)之地生活的先民們有獨具一格的精神。

近一個世紀來,由古彭大地上走出的雕塑家、美術教育家等即有多位,如王子云、劉開渠二位先生不僅是現代中國美術最早的參與者,也是中國現代雕塑教育的學習者、研究者與領導者。從徐州產生的雕塑家還有一生專注于從民間泥塑汲取風韻的鄭于鶴先生。徐州邳縣人陳天1948年考入中央美院雕塑專業,師從徐悲鴻、滑田友等大師學習,后參與了人民英雄紀念碑雕塑組的活動。

新時期以來,更多青年雕塑工作者也來到徐州這片熱土之上;而以李本華、朱勇前、蔡增斌等為代表的徐州本土派藝術家,則以長期的堅持與不斷地創作,成為徐州當下美術事業中雕塑家的代表人物。徐州永遠是一個令人充滿希望的地方。

—陳云崗(中國美術家協會雕塑藝術委員會副主任)

流派一定要有文本化的言說,要有相近或者相關的繪畫風格的美學語言,主要是能讓當代及后代進行一定的學術梳理。我不看重當下出了多少畫家,而是看重藝術與社會的關系。藝術要解放人的思想,超越人的情懷。這樣藝術的社會效應和美學效應才能最大化。

要從美術的角度看畫派的基本特性以及這次展覽的意義,要關注藝術的社會價值以及今天的藝術和社會縱深的關系。此次展覽從地緣文化的角度作為起點,但展覽的面貌超越地緣文化,和當代中國社會的發展關系比較密切。

—翁劍青(北京大學教授)

中國的書法、繪畫與文化、與文人的內在品格有密切關聯,在這方面徐州是占有優勢的,因為徐州有厚實的地域文化。“彭城畫派”具有一種震撼人心的力量,而且這種震撼人心的力量實現了很好的傳承。

現在我注意到徐州新生代的力量,他們把國外的一些藝術技法和中國畫的創新,融合在一起,有很好的創新實踐。這表明“彭城畫派”有繼往開來的境界,有一種與徐州文化相伴相生的內在淵源關系。“彭城畫派”應隨著時代的發展有所更新。

—徐放鳴(江蘇師范大學教授)

我對徐州中國畫創作有一種印象,就是大氣,寫意性比較多,追求渾樸。徐州為什么會產生李可染等大師級的人物?我覺得還是和徐州這種深厚的漢文化有關聯。徐州的文化風氣包含對歷史經典的認真態度,同時也包含著徐州風土人情所有的豪放性格,這兩點結合起來,既有對傳統的鉆研精神,又能釋放自己的性情,表現自己的特殊感受,我覺得這兩點是徐州產生藝術家的重要之處。徐州出了很多藝術家,走出去的成果更大。這實際上是一個視野的問題,是一個心態的問題。但現在情況和過去不一樣,資訊發達,不是必須走出徐州才有希望,我們要讓徐州這片土壤產生更多更優秀的藝術人才。

—周京新(江蘇省美術家協會主席)

文化是需要開拓的,我非常想換一個角度來思考,或者說設身處地地來思考,就是從學理的角度“彭城畫派”已經存在了,有一定高度、一定影響,這是一種自我意識。我更愿意用一個詞,就是“孵化器”。我想“彭城畫派”某種意義上是政府有意識推動的一種孵化的舉動,這個舉動是值得關注的。

—丁寧(中國美術家協會理事)

“彭城畫派”系列展覽,是一個當代藝術行為。我認為當代藝術是文獻、是梳理,對一個畫家來說,梳理的是一個人一生的思想變化,而徐州的展覽,則是梳理徐州文化的脈絡。所以我認為,這個系列展覽就是當代藝術的行為。這不是一件容易的事,需要有熱情、有理想、有抱負。我認為把徐州當代藝術文獻作一個展覽,說明地方的整個文化脈絡,這是非常重要的。

—賀丹(中國美術家協會油畫藝委會副主任)

徐州“彭城畫派”的出現,在我看來是對漢唐精神的回歸。因為從大的“彭城畫派”概念來看,真正地體現出徐州人的精神或者說漢民族的精神,就是開放性、包容性,一種中國人早期所講的天下觀。徐州美術的精神就是中華民族的精神。

徐州美術的精神總的來說有以下幾點:首先是樸厚強正的氣質。其次是積極進取的精神。第三是積極探索的精神。徐州畫家在探索性上沒有任何禁忌,有綜合性和包容性。四是寫意的精神。這是漢畫像石和漢代藝術的傳統。這些是與徐州豪放霸氣的精神聯系在一起的。

從以上對徐州美術精神的概述中可以看出,徐州美術具有自己顯著的精神特征。這種精神特征將成為打造“彭城畫派”和構建“書畫徐州”的依托,從而使徐州美術在新時期再放異彩。

—高天民(中國國家畫院美術理論專業委員會常務副主任)

如何梳理從彭城走出來的畫家,如何發掘這些畫家中所共同體現出來的特征,這是我們學界的一個使命,也是時代給予我們的一個很好的課題。為什么徐州能走出這么多的畫家,從文化學、美術學的角度看,這是值得探討的一個話題。這次提出“彭城畫派”,是給我們美術界,至少是給我們學界提出了一個很好的命題,我們可以對這個命題進行很好的討論、研究。所以我覺得“彭城畫派”是我們當代藝術家對已有的美術史現象做出的直覺的判斷和歸納。

—尚輝(中國美術家協會美術理論委員會主任)

朱德群 無題 46×34cm 紙本水墨 1988年 中國美術館藏

兩漢時期形成的漢畫像石藝術風格,反映了中國藝術本體語言的風貌,經過20個世紀的傳承,影響了近現代彭城繪畫體系的藝術面貌。漢畫像石寫實與寫意兼有,抽象與具象兼備,它平面構成的中國畫程式語言以及視覺效果,恰恰是中西方當代藝術表現所趨向的一種效果。這引發了另一個重要意義,就是對這種中國藝術本體語言的探究,是不是能夠對中國繪畫當代轉型,提供一種參考?一種會意?就像漢唐一樣,徐州藝術家是兼具包容性與多元性的,這兩點實際上也是推動他們不斷更新、不斷創造的源動力。南有金陵畫宗、北有彭城畫學,這是近兩百多年來,自然形成于長江與黃河之間的主流美術格局,也唯獨“彭城”更受高古藝術風格的影響,還兼具南秀北雄的獨有風骨。

—湯珂(文化學者)

徐州近現代以來的美術,最重要的就是一個群體性的呈現。這和上海非常相似,海派無派,海派的繪畫風格各不相同。“彭城畫派”在某種意義上跟海派有相似的地方。我們現在再談畫派這個概念的時候,一定要賦予它符合今天社會現實、符合中國歷史的內涵。那么畫派是什么?我們現在講畫派是講的一種精神,就像海派無派,但它也可以成為一派,實質是它內在的一種精神性。所以我覺得“彭城畫派”跟海派有相似的地方,“彭城畫派”也找不出一個統一固定的風格特點,其實這也是最為顯著的特點。它不是陳陳相因的,而是每個人自己在創造,這才是“彭城畫派”最有價值的東西。之所以現在能列出八大家,是因為他們都在各自的領域里努力探索,都有自己獨特的創造。

— 邵琦(上海師范大學美術學院教授)

徐州是一個歷史文化名城。中國美術史如果缺少了徐州,它將是不完整的。徐州美術有很深的積淀,傳承了傳統漢文化的宏大氣息。我認為這是徐州美術的一個特色。“彭城畫派”雖沒有一個固定的風格模式,但是具有蓬勃大氣的傳統中國風格。相對于“嶺南畫派”的現代氣息,“彭城畫派”體現的是兩千多年的歷史文化精神,是更宏大更深厚的傳統。“彭城畫派”為現代美術貢獻了許多杰出的作品和藝術家。現在樹培“彭城畫派”,是在新的歷史時期推動徐州美術發展、文化發展的一個重要抓手。

—陳湘波(深圳關山月美術館館長)

從傳統到現代的轉型的過程中,徐州的藝術家發揮了非常重要的作用。李可染、朱德群和王肇民的作品,它不僅是徐州的,而且也是中國的,基本上也是世界的,他們融合了很多西方的因素。目前需要對徐州藝術大師的來龍去脈進行個案整理和研究,需要美術館或者博物館,做徐州的專題性的研究、展覽,有系統地、針對性地收藏一部分作品作為常年陳設的展覽,這樣到徐州來就會了解到徐州藝術發展的脈絡,也會提升徐州城市文化的形象,對于激勵徐州的青年人在藝術上的探索追求也是非常有幫助的。

—彭鋒(北京大學藝術學院院長、教授)

徐州有著深厚的歷史文化底蘊。20 世紀二三十年代,徐州出現了一個美術家群體,出現了影響中國近現代美術發展的八位大家。其中影響最大的是李可染,他對當代中國山水畫創作有著重要的推動作用。李可染在杭州藝專攻讀的是油畫碩士,但他在上學之前是有中國畫基礎的。建國后,他又拜齊白石和黃賓虹為師。他在寫生的基礎上去發展自己的特點,借鑒了西方繪畫光影的效果,同時他也借鑒了傳統中國畫的構成原理。李可染的成就從某種意義上講是他歸納抉擇的結果。我們能感受到他受到齊白石的筆墨影響,受到黃賓虹圖式的啟發,但是他又重新構筑自己的面貌。李可染的重要意義正是在于他融合了中西,開創了中國近現代山水畫的一種探索方式與方向。

—張長虹(上海大學美術學院史論系主任、教授)

徐州從地理上來講,是一個概念;從文化和歷史角度來講,是一個概念;從交通或者從戰爭的角度來講又是一個概念。在這些概念里面,我覺得徐州都是不可忽視的。當你發現一些優秀藝術家原來是徐州人的時候,你對徐州又會有另外的看法。徐州是漢文化的發源地。從藝術的角度來重新發現徐州,重新給徐州作一個更好的評價,我覺得是非常必要的。當你把徐州藝術家放在一起的時候,你會發現,他們的確是和浙江人、上海人、湖北人、廣東人是不一樣的,盡管他們可能生活在這些地方。就他們的品格大致上可以看出,他們的格調都很重,不是以奇取勝,他們都是踏踏實實的,有一種重大的氣象,甚至有一種質樸。徐州這個城市有他很質樸的一面,而很質樸的一面應該是漢文化里面非常重要的。

—劉墨(北京大學歷史文化資源研究所研究員)

陳述兩點。一個是徐州地緣文化的特點。文化概念來說,徐州是中國真正南北文化的交匯點,故此形成徐州現在文化的多樣性或者是南北的交融。第二是畫派是不是可以打造,2003年,我,主持過一個欄目,曾組織專家討論畫派是否可以打造的問題。當時全國不少地方提出了地方畫派的概念,所以關于這個問題我也有一些持續的思考。當時大部分人認為畫派是不可以打造的,是自然形成的。我經過一段時間的思考,認為畫派不是不可以打造的。比如“長安畫派”,我認為就是一個打造得非常成功的畫派。關鍵在于地方畫派如何去打造,人才是可以造就的,我想畫派一定也是可以造就的。

—趙權利(中國藝術研究院研究員)

畫派的概念非常復雜。“彭城畫派”的概念是聚集了重量級的學者參與打造的徐州文化滋養的畫派。徐州本地的歷史文化的包容性自古已然。徐州人對傳統文化的重視是其文化的基因,這是徐州書畫幾代人的共同特性。這一特性和包容性結合產生了徐州文化。

李可染為全國山水立傳,其實還是徐州人的眼光,根基還是徐州的文化思想。我的觀點:李可染突破了過去傳統山水畫家天人合一的觀點。動因源自西方藝術的影響,更源自對傳統文化的傳承。這一思想是可染先生的創作高峰也是理論高峰。

我們所討論的“彭城畫派”應該是怎樣的面貌呢?我比較贊同高天民先生對“彭城畫派”的美好期許,對“彭城畫派”內涵以及文化特性的詮釋。

—朱虹子(《中國藝術報》副社長)

現在提出“彭城畫派”是有道理的。“彭城畫派”中,藝術家的傳承非常清晰。“嶺南畫派”也是在一代代傳承過程中,不斷地被認可,經過幾代人的發展,建立了明確的風格和派別。我認為“彭城畫派”更有可塑性,其無論是理論還是實踐,對當代中國藝術的影響都是非常廣泛的。“彭城畫派”發展的特點是在不斷地更新,它有很長的歷史積累和深厚底蘊,是有待發掘的一顆明珠。

—陳向兵(深圳大學美術館館長)

徐州這么短的時間內出現這么多的藝術家,究其原因,有兩個方面,一個是自然環境,一個是人文環境,徐州在南北交接處,向南與吳文化有聯系,向北與齊文化有聯系,向西與中原文化有聯系,這樣一來就顯示出一種兼容并包的趨勢。從地緣文化的角度來說,凡是處于不同文化交接的地方,文學和藝術都比較活躍,徐州恰好就處在這樣一個位置。

徐州藝術家本身接觸的教育都是兼容并包的,視野是寬廣的。要不斷研究文字、創作體會,甚至包括影像。對個案研究到位,“彭城畫派”自然而然地就形成了。

—徐沛君(中國美術館藝術修復部主任)

“八大家”差不多是同一個時期的人,八位當中有五位都出身于徐州的蕭縣。既然他們差不多在同一個時期,都在一個地方出生、成長、學習、發展,他們之間有什么樣的關系?因為我們今天是在考慮一個畫派和一個群體的話題,這些藝術家之間他們有什么樣的交匯或者交往,或者在這個地方有什么樣的人對他們當時的成長、學習有什么樣的幫助和影響?包括徐州這樣的地緣文化,對他們的成長、個人的發展、藝術的理念有什么樣直接或間接的影響,進而影響到中國當代美術的發展?我覺得這些問題值得在座的專家,特別是藝術史家更深入地去挖掘,這有可能成為我們下一步討論“彭城畫派”的基礎。

—楊應時(中國美術館研究員)

現在的地方政府越來越重視文化,這是一件好事。但畫派是需要一個本體的成熟的過程,需要對于徐州美術傳承的研究等。徐州美術史的梳理工作是一部分;還有就是如何利用這些藝術大師的資源來滋養這片藝術土地,使徐州的青年一代對這片土地的藝術有一種自豪感,讓他愿意從事這個行業,然后從這些藝術家的身上學到一些關于藝術的規律和人生態度。我想“彭城畫派”的概念或者徐州藝術的風范,要進行一種深入人心的宣傳,這個過程最后是要進入一個美術史的判定。

—吳洪亮(北京畫院院長)■