為長征紅軍讓道放糧的卓尼土司楊積慶

何廣華 何依凌

1935年8月21日,長征紅軍征服雪山后開始穿越茫茫草地,盡管此前積極籌糧,仍然不夠全軍之用。為了走出草地,戰士們只能吃野菜、樹皮果腹,此外,惡劣的天氣也讓紅軍舉步維艱,損失巨大,無數戰士犧牲在草地之中。不僅如此,紅軍身后是窮追不舍的國民黨軍,前面是虎視眈眈的甘肅軍閥,紅軍只得繼續艱難北上。危急關頭,甘南卓尼土司楊積慶深明大義,關鍵時候給予紅軍幫助,放糧讓道,為紅軍突破天險臘子口提供了物質基礎,為紅軍北上抗日做出了巨大貢獻。但楊積慶的作為引起國民黨當局的強烈不滿,于是利用土司內部矛盾,挑撥其手下反叛,殺害了楊積慶及其親人、眷屬一家7口,在當地引起巨大轟動,此事件被稱為“博峪事變”。

雪中送炭顯珍貴

1935年9月中旬,由軍委縱隊和紅一方面軍主力改編的中國工農紅軍陜甘支隊(以下簡稱陜甘支隊)剛從草地跋涉出來,再度遭遇國民黨部隊的圍追堵截。“西北王”胡宗南、地方軍閥魯大昌、洮岷路保安司令楊積慶,分守在各個要道,只等蔣介石一聲令下,將陜甘支隊一網打盡。

此時,陜甘支隊1萬人馬,在與暴雨、草甸、沼澤、饑渴纏斗7天7夜后,已是人困馬乏,饑腸轆轆,體力衰微。盡管如此,紅軍絲毫不能停歇,必須盡快打開一條生命通道。此時的紅軍隊伍幾乎處于糧絕狀態,凡是能勉強咽得下去的,都被拿來做救命稻草。

彼時,陜甘支隊的右前方,文縣、武都至天水一帶是胡宗南的大部隊;正前方臨洮至岷縣的洮河一帶,由軍閥魯大昌手下的新編十四師駐守,左側則由卓尼土司楊積慶率領的地方勢力把守。楊積慶是蔣介石親封的洮岷路保安司令,他管轄的地區在當時自然也屬于國民黨勢力范圍。

紅軍想要擺脫敵軍,有3條路可以選擇:第一是從胡宗南方向突圍,第二是繞道青海,第三是直接北上。如果選擇第一條路,精疲力竭且缺少糧草和武器的紅軍隊伍,即便強突成功,也難免損兵折將;第二條路雖然敵人防守空虛,但是要穿越大片無人區,自然環境極其惡劣,對紅軍生存挑戰也很大。經過斟酌利弊,陜甘支隊決定取道臘子口,冒險北上遠征。

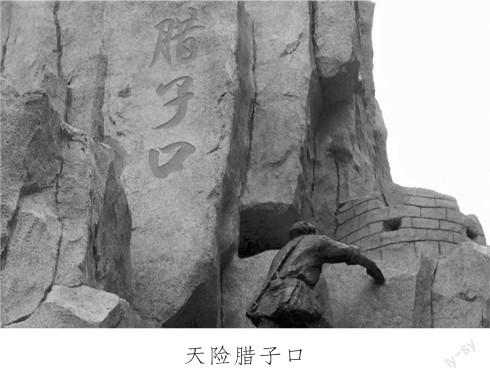

臘子口是岷山山脈一條南北走向的峽谷隘口,長約300米,平均寬度8米。隘口只有30米寬,兩邊是高達80米的絕壁懸崖,幾乎與地面垂直。臘子口四周山高林密,素來有“天險”之稱,這種地形,易守難攻,對紅軍而言,無疑是個挑戰。然而,烏江和金沙江沒有擋住紅軍的步伐,雪山和草地沒有折損紅軍的氣概,臘子口同樣不會讓紅軍望而卻步。毛澤東下令:要在兩天內攻下臘子口。

蔣介石很快得到紅軍進軍臘子口的情報,急電魯大昌和楊積慶,命令他們一定要將紅軍堵死在臘子口,并要求楊積慶在紅軍必經之路上設置封鎖線,施行“堅壁清野”政策;同時下令胡宗南部馳援臘子口,務必將陜甘支隊一舉殲滅。如果3支部隊實現合圍,紅軍勢必會陷入四面楚歌的險境。

可是,蔣介石千算萬算,卻算錯了一個人,這人便是楊積慶。楊積慶是卓尼第19代土司,也是國民黨政府委任的洮岷路保安司令,其家族勢力對甘南地區的政治、經濟、軍事、文化和民族關系均影響頗深。

9月16日,陜甘支隊進入卓尼縣境內,舉目望去,大山深處的藏寨周圍層巒疊翠,一派安詳。部隊人困馬乏之時,在一個叫崔古倉的小村子里,意外發現一個碩大的糧倉,但奇怪的是,該糧倉既沒有人看守,也沒有落鎖。消息傳來,紅軍指戰員驚喜萬分,打開糧倉大門,發現里面有存糧15萬公斤,食鹽1000多公斤,糧食還是西北地區非常罕見的小麥。當時,糧食極其珍貴,有錢也不一定能買得到,紅軍過草地用了近3個月之久,早已耗盡有限的糧食,這批糧食對饑寒交迫、疲憊不堪的紅軍將士來說,堪比雪中送炭,珍貴性不言而喻。

紀律嚴明的紅軍部隊沒有白拿糧食,而是懷著感激的心情在糧倉的倉板上寫下“此倉內糧是楊土司莊稼糧,希望各單位節約用糧”的告示,并在倉內留下蘇維埃紙幣兩捆和一張借據。時任中華蘇維埃共和國臨時中央政府財政部部長的林伯渠,掏出一枚大印,重重地蓋在借據上。陜甘支隊離開時,這枚印章不慎遺失在迭部縣境內,后被群眾撿到收藏,現為國家一級文物。

9月17日,體能得到補充的紅軍戰士一口氣突破位于岷縣以南的臘子口,跳出國民黨軍的包圍圈。大部隊繼續向北轉移,一路攻到魯大昌的城防區域,魯大昌的部隊被擊潰,魯大昌珍藏多年的5萬公斤糧食,盡數被紅軍收入囊中。陜甘支隊擁有的糧食達到20萬公斤,每個戰士分到了15公斤糧。要知道,長征前部隊東湊西湊,作為先鋒部隊的紅一軍團每人也只分得2.5~3公斤糧食,紅三軍團每人只有2~2.5公斤糧食。臘子口戰斗成了紅軍戰史上以少勝多、以弱勝強的經典,蔣介石企圖阻撓紅軍北上的陰謀徹底破產。

奪下臘子口后,紅一軍團第二師政治委員蕭華曾題詩:“絕壁巉巖擋不住,神兵飛下萬重山。”紅一軍團政委聶榮臻如此評價:“臘子口一戰,北上的通道打開了。如果臘子口打不開,我軍往南不好回,往北又出不去,無論軍事上、政治上,都會處于進退失據的境地。現在好了,臘子口一打開,全盤都活了。”

那么,紅軍經過的崔古倉糧倉為何沒人看守呢?

原來,崔古倉是卓尼第19代土司楊積慶的糧倉之一。楊積慶得知紅軍要從此路過,特意囑咐手下,糧倉不必派兵看守,也不要落鎖,有意把糧食留給紅軍。之前他還下令修復被國民黨破壞掉的達拉溝棧道、九龍峽棧道和尼傲峽木橋,讓紅軍得以快速通過白龍江北上。

深明大義助紅軍

楊積慶是一名地方土司,為何要資助、支援紅軍隊伍呢?

土司,是古代中國邊疆的官職,元朝始置,是統治者給各少數民族首領的稱號。土司的職位世襲罔替,代替中原王朝鎮守一方,在當地有著很大的權力。明朝永樂年間,甘南卓尼地區出現了一位少數民族首領,在卓尼一帶開疆擴土,永樂皇帝為了招撫卓尼百姓,將這位少數民族首領封為武德將軍,讓他擔任卓尼第1任土司;到了明朝正德年間,因為卓尼土司抵御外敵有功,獲賜“楊”姓。

楊積慶生于1889年,是管轄卓尼的第19代土司。楊積慶從小聰慧好學,愛好攝影,精通藏語、漢語,精明能干,雖未邁出卓尼一步,但每天都關注外界信息,及時了解國內外形勢。他在上海、天津等地設有商行,常有書信、貨物來往。楊積慶思想進步,容易接受新生事物,率先在西部地區架設電話,組裝500瓦發電機,并創辦了教授漢文的卓尼高等小學(今柳林小學)。楊積慶還與吉鴻昌、宣俠父等共產黨人和革命進步人士往來密切,正是通過他們,楊積慶對共產黨的性質和宗旨有所了解,思想不斷變化和進步。

1935年8月,26歲的《大公報》記者范長江到卓尼采訪,與46歲的楊積慶開啟了一段莫逆之交。因為共同的家國情懷以及對民族未來的深深憂慮,兩人一見如故。他們滿懷悲憤討論日本侵華和南京政府對少數民族土司的蠻橫政策。范長江慷慨激昂的展望紅軍的未來,讓楊積慶對紅軍有了更深刻全面的了解,明白紅軍是一支為藏民作主的軍隊。范長江在其后來出版的《中國的西北角》一書中,驚嘆于楊積慶見多識廣,“漢文漢語皆甚通暢”;喜攝影,“非泛泛之輩所能望其項背”;愛讀報,“對國內政局、中日關系事件,知之甚詳”,因此驚嘆:“此邊陲荒蠻之中,竟有此摩登人物。”

美籍奧地利探險家、植物學家約瑟夫·洛克在自己的筆記中如此評價楊積慶:“他眼界開闊,精明能干,掌握國內外的政治局勢。”約瑟夫·洛克曾在中國西北地區進行為期3年的植物學考察,楊積慶給他提供了舒適的住所、存放動植物標本的倉庫,還有充足的木材供暖過冬,并派專人護送他到轄區各地進行植物標本的采集。洛克在卓尼逗留期間,楊積慶經常和他一同進餐,相互交流以了解外面的世界、分享其家族歷史以及時政問題,聽取建議。

曾任卓尼土司駐蘭州辦事處處長的王佐卿在《一個老藏民的回憶錄》中也提到,楊積慶本人十分注重才華,喜歡與文化人士交流,并任用他們做官。

就在楊積慶和范長江徹夜長談之后不到一個月,陜甘支隊抵達甘南迭部縣高吉村。此時,迭部縣已經接連下了好幾天大雨,許多道路橋梁因此被毀,到達此地的紅軍不得不因為行路難而停下休整。

1935年9月,紅軍進入俄界村。駐守此地的是當時的甘肅軍閥魯大昌,負責堵截紅軍;當時的楊積慶,手下也有兩萬多名藏兵,倘若兩者聯合,對紅軍進行夾擊,情況將會十分危急。果不其然,甘肅綏靖公署主任朱紹良命令楊積慶在迭部設置關卡,堵截紅軍,妄圖將中央紅軍主力消滅于此。楊積慶的決定不僅關系到轄區內百姓的安危,更關乎紅軍的生死存亡。在權衡利弊之下,楊積慶毅然選擇了民族大義。

楊積慶假意服從國民黨的命令,準備攻打紅軍,實則悄悄派遣心腹與紅軍取得聯系,甚至還派兵幫忙搶修紅軍用以渡江的棧道。楊積慶還命下屬楊景華開放位于崔古倉的糧倉,為紅軍送去15萬公斤糧食和1000多公斤食鹽。

1935年9月14日,主力紅軍和中共中央機關到達迭部旺藏寺。紅四方面軍抵達迭部后,楊景華立即請示楊積慶,得到如下回復:“如果紅軍來了,不要堵擊,開倉避之……對于已破壞的達拉溝棧道、尼傲峽木橋,迅速派人修復,任其順利通過,更要嚴防群眾從山林中向紅軍放冷槍。要設法暗中和紅軍聯系,迭部糧倉的糧食不必轉運、窯藏,讓紅軍取食,一切行動,必須高度保密,并嚴禁群眾向外走漏消息。”楊景華接到命令后立即開放糧倉接濟過境紅軍。

紅軍離開藏區后,楊積慶又部署收留、安置無法隨大部隊離開的紅軍傷病員、小戰士200多人,使其免遭國民黨毒手。

“博峪事變”釀慘劇

楊積慶為紅軍讓道放糧引發國民黨的不滿,國民黨新編第十四師師長魯大昌為了擴大地盤、吞并楊積慶部,便借機發難,向甘肅省政府告狀,說楊積慶私通紅軍。甘肅省政府派人前來調查,但楊積慶對來人進行籠絡,蒙混過關。

1937年8月,魯大昌糾合楊積慶手下團長姬從周、秘書方秉義等人,以楊積慶私通紅軍的“罪名”密謀倒楊。8月22日,魯大昌派兵駐守臨潭新堡。9月1日,魯大昌派竇德海、方秉義等帶領便衣隊40多人,在博峪與姬從周部會合,假借奉上級之命密謀除掉楊積慶,并向洮岷路保安司令部發起進攻。

事發當夜,在家中的楊積慶突聞槍聲大作,急忙逃出住地,躲避在山神林水磨附近。其長子楊琨、長媳、孫女等6人皆死在亂槍之下,次子楊復興因被包裹在一張氈毯中才幸免遇難。不幸的是,楊積慶的藏身之所還是被叛軍發現并包圍,叛軍殘忍地將楊積慶殺害,史稱“博峪事變”。由于地處偏僻,事件過去久遠,關于楊積慶蒙難的具體時間,后來學界一直持有不同說法。

楊積慶遇害后,國民黨軍在博峪召開會議,宣布楊積慶私通紅軍等“八大罪狀”,提出鏟除封建土司制度的口號,并成立卓尼臨時維持委員會,推舉姬從周為主席、方秉義為委員。但是,由于楊積慶在當地威望很高,當地藏民不服維持會,紛紛起來反抗。國民政府為了安撫卓尼百姓,派人前往調停,經過抗爭,楊積慶的次子楊復興承襲土司,成為卓尼第20代土司,藏民起義才平息。

當時,楊復興還是一個8歲的孩子,蔣介石害怕他會和楊積慶做出一樣的選擇,便找借口將他送到南京陸軍大學讀書,以方便監視他,可是蔣介石的算盤落空了。楊復興明辨是非,銘記殺父之仇,幼小的心中早已種下對國民黨反動派仇恨的種子,無論如何都不會與蔣介石同流合污。

1949年,20歲的楊復興從南京陸軍大學畢業,為了拉攏他,國民政府授予他少將軍銜。楊復興假意答應蔣介石,讓他放自己回卓尼,帶部隊來助戰。當時解放戰爭正打得如火如荼,蔣介石答應了楊復興的請求。就這樣,楊復興回到了自己的領地,他做的第一件事情就是和人民解放軍取得聯系,表達自己愿意和平的想法。

楊復興主動和西北野戰軍取得聯系。他說,我的父親曾幫助過紅軍,我作為卓尼土司也從沒想要與紅軍為敵,只要保障我們卓尼百姓的安全,我們就選擇投降。西北野戰軍派遣特使向楊復興傳達了起義意見,他積極響應,于1949年9月率部起義,被任命為卓尼民兵司令部司令。

1949年新中國成立后,楊復興率部參加剿匪行動,清剿卓尼境內的土匪勢力,立下了赫赫戰功。他還主動宣布在卓尼廢除封建土司制度。1950年10月,中央慰問團來到甘南,帶來周恩來總理對楊復興的問候和對當年楊積慶為紅軍讓道濟糧的援助表示的感謝,贈送了彩緞、絲像、金筆等禮物及紀念品。楊復興繼承父親的遺志,為新中國的建設事業作出重要貢獻。

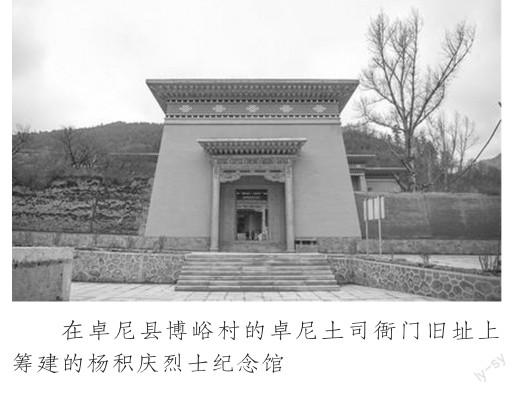

1994年,甘肅省人民政府追認楊積慶為革命烈士,修建楊積慶烈士陵園,緬懷和發揚他的愛國主義精神,當年曾參與臘子口戰役、時任全國政協副主席的楊成武將軍親手題寫了“楊積慶烈士紀念碑”碑文。2011年,卓尼縣在楊積慶故居修建了“卓尼楊土司革命紀念館”,同年該館被列為甘肅省愛國主義教育基地和中共黨史教育基地。

如今,甘肅省甘南藏族自治州迭部縣博物館珍藏著紅軍當初途經迭部縣時遺落的那枚銀質圓面的印章。印章中間刻著麥穗和稻穗圍繞的地球,上有鐮刀、斧頭,沿邊刻著“中華蘇維埃共和國中央執行委員會人民委員會財政人民委員”字樣。時光荏苒,80多年過去了,這枚彌足珍貴的印章,仍然在訴說著楊積慶和紅軍的生死情誼,訴說著長征路上紅軍與少數民族群眾的魚水深情……文