圖像在當代水彩藝術創作中的應用研究

稅洋洋 牛杰

摘要:目的:自照相技術發明以來,攝影照片和數字圖像對繪畫產生了強烈的沖擊,在圖像時代,國內外諸多藝術家極力探尋圖像與繪畫創作的平衡點,最終形成獨特的創作風格和表現手法。探討圖像在當代水彩藝術創作中的應用,能推動當代水彩藝術的發展和創新。方法:文章采用圖像分析法和實證研究法,首先分析研究國內外藝術家的案例,探討他們如何在圖像與繪畫之間尋求平衡,及其獨特的創作風格和表現手法。其次,落腳到個人實踐上,引出作者對圖像運用的感悟。最后,分析圖像在藝術創作中的潛力與影響。結果:在圖像時代,藝術家們通過圖像轉換的不同方式,創造出新穎、個性化的藝術作品,構建了圖像與繪畫的橋梁,拓展了繪畫的表現力和表現方式,提升了作品的層次和質感,豐富了觀賞者的藝術體驗。結論:圖像在藝術創作中具有巨大的潛力和影響力,通過合理運用圖像,藝術家們能夠找到傳統繪畫與現代數字圖像之間的平衡點,開創獨特的創作風格和表現手法,豐富藝術創作的表現方式和視覺效果,并為藝術發展帶來新的可能性。

關鍵詞:圖像;水彩藝術;藝術創作;轉換

中圖分類號:J215 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)21-0-03

0 引言

當下,人們處于圖像時代,圖像與繪畫創作之間的邊界越來越模糊。在具有視覺沖擊力的圖像影響下,人們越來越依賴現成的圖像,一些畫家直接將電子圖像搬進畫面之中,這導致部分作品沒能充分表達背后的意蘊、情感。為解決相關問題,許多當代藝術家將自我繪畫與圖像資源相結合,建立了新的繪畫表達方式,如打破“繪畫已死”論的代表畫家格哈德·里希特、建立重構攝影技術的藝術家大衛·霍克尼、開創獨立矩陣組合的肖像畫家查克·克洛斯、對圖像進行夸張處理的弗拉西斯·培根等。還有國內水彩畫家關于圖像與繪畫的探索,如將圖示語言融入水彩靜物創作中的劉壽祥、借助典型圖像重構的陳流。本文將在探索以上幾位畫家的創作形式和理念的基礎上,闡述圖像在繪畫中的具體運用,并以筆者經驗為主,探索個人水彩創作對圖像的運用方式,且嘗試在畫面中構建一個屬于自己的圖像世界。

1 圖像在繪畫創作中的轉換

隨著圖像時代的到來,傳統架上繪畫在寫實性記錄方面的需求發生了變化。許多曾經依賴繪畫來表達政治、宗教、商業等訴求的領域,現在可以通過圖像更好地實現甚至超越。面對這一現狀,繪畫必須積極改變自己,探索并開辟新的創作方式和道路。在這個過程中,國內外許多藝術家都創造了獨特的創作手法,打造了個性鮮明的藝術風格。

1.1 模糊

模糊是圖像轉換中常見的手法,在創作中運用模糊效果,可以改變原有圖像的細節與清晰度,達到朦朧、柔和、迷離的視覺效果。格哈德·里希特的繪畫作品靈感源自照片,但他并非完全以照片再現為目標。他以照片為基礎,通過獨特的繪畫技法創造出模糊效果。在畫布上,里希特運用刮板在顏料未干時刮除,達到模糊的效果。他的作品風格是具象的,但表達的含義是抽象的,人物輪廓是模糊的,細節是模糊的,背景是模糊的,環境也是模糊的,觀者在欣賞他的作品時并非直接面對作品,而是通過一個模糊層間接與作品接觸[1]。

1.2 拼貼

拼貼作為一種常見且有趣的圖像轉換方式,可以組合多個不同的圖像元素,創造出具有強烈視覺沖擊力與對比效果的畫面,引發觀者對圖像真實性及其潛在含義的思考,激發人們的探索欲。大衛·霍克尼在20世紀80年代初期開始嘗試使用攝影拼貼這一技術,他通過組合多個攝影片段,創造出富有活力和視覺沖擊力的作品。他突破了單一視角的限制,通過重組攝影作品,賦予拼貼作品獨特的繪畫感。通過多視點、多角度、多塊面的手段,使畫面具有空間感、運動感、錯位感、重疊感。霍克尼的攝影拼貼作品展示了其獨特的藝術觀念和創作手法,通過不同時間、空間的多重組合,賦予畫面四維的藝術效果。

1.3 像素化

超現實主義畫家查克·克洛斯在藝術創作后期將肖像畫分解為抽象的矩陣,每個獨立的矩陣由抽象的形狀和顏色構成,通過每個矩陣的聯系與排列,最后形成由抽象圖形構成的具象畫面。這使他的畫面常常呈現出一種像素化的效果,觀者近距離觀察時能夠發現顏色和形狀分離的情況,但從遠處觀察時則形成逼真的圖像。在借鑒圖像的同時,克洛斯并未照搬圖像的表面內容,而是用理性的構成元素創作畫面。他的作品將趣味性、創意性的手法與圖像相結合,開創了一種新的創作手法。

1.4 夸張

在圖像轉換中,夸張是一種常見的表現手法,通過放大、強調或夸大處理圖像中的某些特征或元素,達到增強表現力、強化情感表達或產生戲劇效果的目的。弗朗西斯·培根的作品多借鑒圖像,他的作品不是對圖像的簡單搬運,而是對圖像中的元素進行內在化轉述,因此呈現的形象已沒有原始照片的模樣[2]。培根在作品創作中經常使用扭曲和夸張的手法,以突出和強調人物的情感和內在沖突。這種夸張手法使觀眾產生一種強烈的不安和壓迫感,同時讓人思考存在的脆弱性和人性的復雜性。

1.5 圖示語言

繪畫中的圖示語言是指通過視覺元素和符號來傳達概念、情感或信息的一種語言形式。它包括使用色彩、線條、形狀、符號和質感等元素來創造視覺效果,以便觀眾能夠理解和感受藝術作品所傳達的意義。遠看劉壽祥創作的《鮮果》系列靜物寫生作品,寫實、沉重、凝練、古樸,近看這些作品卻能領略到“有意味的形式”和藝術美感。靜物相互構成的幾何形態關系,單個靜物寧方勿圓的形體,深入畫面時點線面等元素排列的疏密、主次、虛實等,使劉壽祥的作品多了幾分趣味。

1.6 重構

重構是指繪畫者從日常生活出發,從日常觀察并記憶下來的物體中進行選擇,提煉適用于繪畫創作的元素,通過不斷提取、增添、修改、組合各種元素,充實畫面內容,也能更深入地表達情感。通過重構,藝術家可以重新構思和重新表達原始圖像,并賦予其新的意義和審美價值。陳流的《浮生若夢》系列作品近乎風景式構圖,畫面包羅萬象,草木崢嶸、土沃石堅、魚蟲自得,還有各類人物、廟堂佛像等。陳流用想象力播種,用精湛的技藝開拓,重構了屬于他的海闊天空。

2 傳統媒介的突破

傳統媒介在藝術創作中的突破通常指的是藝術家對傳統媒介的創新和實驗,以拓展藝術表達和創作的邊界。這讓藝術家能夠挑戰傳統的觀念和技巧,推動藝術的發展和進步,從而創造出獨特且有創意的作品,同時為觀眾帶來新的藝術體驗和思考。

2.1 綜合材料

圖像以強大的視覺沖擊力刺激人們的中樞神經,對此,繪畫需要融入更多的媒介,增添作品的層次、紋理、表現力。綜合材料的介入突破了紙、筆、顏料對傳統架上繪畫的局限,創作主體將各種材料媒介應用到繪畫中,將不同材料所產生的特殊肌理效果融入創作主體的整合、歸納中,以表達創作主題和情感。綜合材料的運用改變了人們的審美方式,打開了創作者的創新思維,拓寬了藝術門類,豐富了畫面的視覺沖擊力。

水彩顏料具有較強的透明性,且以水為調和媒介,故畫面大多薄涂淡彩,一般具有通透明澈的視覺效果,但正是由于這一特性,所以水彩畫的視覺沖擊力比其他畫種弱。水彩畫家黃增炎對傳統水彩的技術性和工具性進行了超越,他的《山竹》系列作品在紙上先做有起伏變化厚重的基底,在顏料中加入適量的膠合劑,用干筆的技法,畫出了斑駁的肌理效果,畫面厚實穩重。借助山竹的圖像和綜合材料,豐富了畫面的視覺效果,厚重感、肌理感、節奏感、力度感使畫面具有可讀性與趣味性。

2.2 新媒介繪畫

自20世紀90年代起,互聯網飛速發展,人們進入了數字時代,藝術家們開始利用多媒體設備進行藝術創作。新媒體時代,藝術家可以隨時隨地拍攝喜歡的素材圖像,還可以通過電腦、手機等設備任意調整圖像。新媒介的發展,帶來了新的繪畫方式,目前的繪畫軟件已相當完善,如PS、AI、SAI、Procreate等。上述軟件可任意改變畫幅大小,畫面配色更加豐富,畫筆筆觸靈活切換,為繪畫帶來了更多可能性。在新媒介繪畫上,大衛·霍克尼占有一席之地,霍克尼的繪畫題材非常廣泛,所畫的內容多取自生活,人像、靜物、風景都可以入畫,他的作品充滿了童趣,色彩純度較高,冷暖對比強烈,他把具象的物體簡化、平面化,運用構成元素,使作品呈現出當代性意味,形成了獨特的藝術風格。

3 關于自身對圖像的運用形式探究

對初步進入創作階段的筆者而言,在借助圖像進行創作時,“照片氣”是面臨的難題,將圖像轉換為繪畫創作,突出作品的繪畫性尤為重要。

3.1 語言的探究

在進行水彩創作時,可供選擇的材料、主題、技法等多種多樣,可以呈現豐富的畫面效果,但無論是怎樣的視覺效果,都離不開最基礎的表達方式——點、線、面。點線面是繪畫作品中最基本的創作元素,也是重要的表達形式,使畫面內容更加豐富、靈活,更具有感染力。

在意識到點線面的重要性之后,筆者創作出純粹以面構成的作品《守望》(見圖1)。該作品由9幅小畫構成,展現了疫情防控期間醫護人員對群眾進行新冠病毒核酸采樣的場景。創作前期通過電腦軟件對圖像進行處理,使圖像呈現出純粹由面構成的效果。在繪制過程中,為了避免單個塊面、單個顏色類似于數字油畫的效果,有意識地模糊塊面之間的分界線,并豐富單個塊面的顏色。在節奏上,嘗試對每個塊面做疏密處理,背景做純黑色處理,以突出畫面的主題場景。創作中對點線面的運用,增強了畫面的可讀性與趣味性,同時表達出創作者的審美態度與情感。

3.2 形式感的探究

在水彩創作中,形式感是畫面表達的主要方式之一。所謂形式感,即繪畫作品的色彩、構成等因素相互作用、相互補充,最終以統一的畫面呈現給觀者,并讓觀者在視覺上識別和感知,引發探索的沖動[3]。由于形式感是藝術家在創作時不斷歸納、簡化、概括客觀事物,最終形成相對脫離客觀事物的畫面效果,所以在水彩創作中突出形式感可以有效解決“照片氣”的問題。

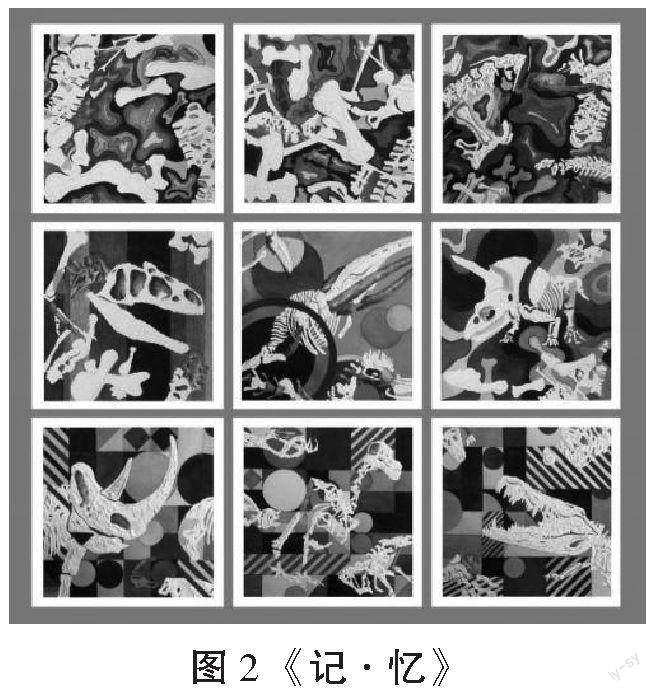

作品《記·憶》(見圖2)同樣由9幅小畫組成,描繪了破壞生態系統導致動物滅亡的畫面,呼吁大家愛護環境,保護動物。畫面中白色部分提取了不同圖像中動物的外輪廓,在簡化物象的基礎上使用綜合材料,產生表面起伏、厚重不一的肌理效果,背景則采用形狀大小不一的面組合而成,豐富畫面的視覺效果,顏色以深棕色調為主,與白色骨架部分形成鮮明的對比。繪畫藝術是欣賞性的藝術,新穎的形式語言與圖像相結合,并融入創作者的情感表達,不失為圖像轉化的一種可參考路徑。

4 結語

在圖像時代,圖像對傳統架上繪畫的沖擊不可避免,幸運的是,面對“繪畫已死”的言論,藝術家們并沒有退縮,他們理性看待圖像與繪畫創作的問題,在借鑒圖像的基礎上融入自己的創作理念與情感,開辟新的創作思路,探索繪畫在當代語境下的轉向與突破口。當然,圖像對繪畫創作的影響有利有弊,需要遵循適度使用圖像的原則,在運用圖像時融入創作理念與情感表達,創作出具有精神內涵的藝術作品。在今后的學習與創作中,應積極看待“圖像”問題,轉變固有思維,將圖像時代的繪畫思路與當代語境相結合,探尋新的突破口,創作出有精神內涵的水彩畫作品。

參考文獻:

[1] 李苗苗.里希特藝術表現對舊城山陽創作的啟發[J].人文之友,2019(17):66.

[2] 杜桂慧.圖像再造:弗朗西斯·培根作品對我的創作啟示[D].南京:南京師范大學,2020:6.

[3] 張懷慶.淺談抽象繪畫藝術鑒賞[J].文教資料,2018(8):86-87.