首席執行官的股權激勵計劃研究

袁敏

【摘要】如何通過股權激勵計劃實現管理層、 員工與股東利益的綁定, 是資本市場的一個重要話題。本文在梳理上市公司股權激勵相關制度背景和文獻的基礎上, 結合特斯拉針對CEO馬斯克所設定的兩份股權激勵計劃, 討論相關薪酬條款的設計, 并根據激勵計劃中所依據的績效目標, 通過分析2018 ~ 2022年特斯拉的市值表現、 財務指標完成情況, 發現該計劃實現了公司、 股東和管理者個人的多贏。鑒于此, 公司應立足于實際及不同發展階段, 設計有針對性的激勵計劃, 以更好地、 更長期地將個人與公司的利益協調起來, 特斯拉的首席執行官股權激勵計劃可為我國公司股權激勵方案的設計提供借鑒。

【關鍵詞】特斯拉;首席執行官;股權激勵;股票期權

【中圖分類號】 F272? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)21-0110-7

一、 引言

已有研究表明, 股票期權、 限制性股票等股權激勵計劃可以很好地將公司、 股東與核心員工的利益綁定在一起, 這有助于激勵員工承擔風險并提升公司價值。但在實務中, 薪酬契約具有保密性, 且與公司所處的行業、 發展階段、 戰略目標等具有千絲萬縷的關系, 很難具體觀察到合約條款的細節。作為世界上最著名的電動汽車生產廠家, 特斯拉(Tesla)的發展與其大股東、 首席執行官(CEO)馬斯克的努力密不可分, 而公司公開披露的CEO激勵計劃, 也成為觀察個人薪酬合約的一個很好的窗口。本文擬結合特斯拉發布的兩份CEO激勵計劃, 對其薪酬條款的設計、 相關會計處理、 股票期權的激勵作用等進行討論, 以期為市場參與者提供參考。

本文可能的貢獻之處在于: 通過近距離觀測特斯拉針對馬斯克所設計的股權激勵計劃, 以及結合行權條件整理的市場指標和財務指標完成情況, 試圖揭示相關計劃的實施效果, 以期為我國類似企業完善股權激勵計劃提供參考。相關企業可以在股權激勵計劃的契約條款設計、 董事會對首席執行官薪酬計劃的深度參與、 除財務和市場指標之外的其他限制性條款(如行權后的持股時間以及職位變動限制等)等方面, 更好地體現股票激勵的“期權”效果, 實現關鍵人員與公司在更長時期內的利益綁定。

二、 制度背景與文獻綜述

1. 制度背景。早在2005年, 中國證監會就頒布了《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》(證監公司字[2005]151號), 對上市公司開展股權激勵進行規范, 并針對公司核心員工提出了限制性股票和股票期權兩種主要的激勵方式。2016年, 中國證監會發布了《上市公司股權激勵管理辦法》(證監會令[第126號]), 在增強企業設計激勵契約過程中自主決策權的同時, 進一步提高了股權激勵管理制度的規范性。同年, 國務院國資委發布了《關于做好中央科技型企業股權和分紅激勵工作的通知》(國資發分配[2016]274號), 明確提出對符合條件的企業或項目實施股權激勵。2019年, 國務院國資委發布了《關于進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》(國資發考分規〔2019〕102號), 為企業結合自身經營趨勢及實際發展情況, 設計科學合理的股權激勵方案提供了指導。從實踐角度來看, 我國上市公司自2005年起就已經進行了限制性股票的激勵試點, 時至今日, 已有超過2000家公司推出了限制性股票、 股票期權、 股票增值權、 員工持股計劃等股權激勵計劃, 在調動員工積極性、 提升公司業績和市場表現等方面發揮了重要作用。

2. 股權激勵相關文獻綜述。學者們從理論角度對股權激勵的作用進行了解釋。已有研究發現, 上市公司通過股權激勵制度, 可以將股東利益與高管利益協調一致, 從而減少委托代理問題。潘愛玲等(2017)提出, 股票期權激勵以上市公司股票為標的資產, 并賦予高管一種特殊權利, 即高管可在未來一段時期內, 以某個既定的價格購買本公司一定數量的股票; 同時, 其就期權激勵強度與績效進行了文獻梳理, 認為在激勵強度所發揮的績效效應方面存在著利益驅動和管理防御兩種假說, 前者能夠促使企業高管與股東利益趨同, 而后者則在一定程度上通過增大期權激勵的強度來鼓勵高管以股東身份不斷提升績效。

一些學者試圖將股權激勵與企業創新結合起來。田軒和孟清揚(2018)提出可從多方面理解股權激勵促進企業創新的理論邏輯, 包括可以將短期對失敗的容忍和長期的豐厚回報進行有效結合; 而相對較長的計劃有效期可以有效激勵戰略層和核心技術員工著眼長遠, 將精力投入到長期性的創新研發工作之中; 這種利益綁定機制還有助于更好地激勵高管承擔風險, 股票期權可能帶來的更高股價波動意味著管理層通過承擔風險可能獲得更高的股票價值, 進而提升自身的財富。王新紅和曹帆(2022)研究發現, 高管股權激勵通過風險承擔效應和“金手銬”效應對探索式創新產生倒U型影響, 通過“金手銬”效應對利用式創新產生正向影響。

關于股權激勵方式, 學者們也進行了廣泛的探討。比如: Bryan等(2000)研究發現, 成長性較高的企業會更多地選擇限制性股票激勵方式; 而Core和Guay(2001)則認為, 資金狀況較差的企業會更傾向于選擇股票期權激勵方式。還有學者對股權激勵的業績條件進行了分析, 如張宏亮和高樹敏(2022)認為, 在我國資本市場波動的情況下, 不宜設立市場指標, 而應設立諸如凈資產收益率、 凈利潤增長率等財務指標, 同時提出指標的設立標準以“摘桃子”(通過管理層努力才能達到)為原則, 而非以“掰玉米”(伸手可得)或“錦標賽”(僅少數精英才能達到)為原則, 理由是后兩種原則可能導致激勵流于形式或形同虛設。

針對股權激勵的案例研究也不乏亮點。例如: 王斌和李敏(2021)針對Netflix公司股票期權進行了深入的剖析, 發現Netflix公司薪酬與業績之間的敏感性較為顯著, 同時提出資本市場的有效性是實施股權激勵的基本前提; 孫慧倩和王燁(2020)則以海信電器為例, 討論了公司股票期權激勵行權價格設定中存在的機會主義行為, 如公司管理層有意選擇在股價較低點時公告激勵計劃草案, 而在計劃實施后則通過適時推出派發現金股利和資本公積轉增股本方案, 調低行權價格, 進而獲得超額收益, 并使得激勵的效果大打折扣; 與之類似, 孫金鉅(2020)基于伊利股份的案例研究也發現, 在股權激勵草案披露日、 行權日和解禁日等重要時點, 發生了上市公司業績與管理層個人業績取舍的博弈行為。

更多學者利用實證的方法對股權激勵展開了研究。例如: 陳文強和王成方(2021)選取2006 ~ 2017年間A股上市公司的股權激勵樣本進行實證研究, 發現處于不同生命周期階段的企業, 對股權激勵方式有異質性偏好, 如成長期和衰退期企業更傾向于采用股票期權, 而成熟期企業則傾向于采用限制性股票, 并提出上市公司應“因企制宜”地選擇適當的股權激勵方式, 監管部門應允許企業根據不同發展階段對股權激勵核心契約條款進行合理調整和適度修正的觀點; 石琦等(2020)基于2006 ~ 2016年間實施股票期權的樣本, 研究股票期權及其要素設計(如非高管授予比例、 授予范圍、 激勵期限、 行權比例、 價內程度和行權業績考核)與企業創新產出之間的關系, 發現實施股票期權能夠促進企業創新產出。

還有一些學者將股權激勵計劃與審計、 內部控制等關聯起來展開研究。例如, 陳宋生和曹圓圓(2018)研究發現, 在股權激勵計劃發布前一年, 存在管理層和審計師合謀的現象, 即審計師會收取客戶為購買審計意見而支付的異常審計費用。其邏輯是: 實施股權激勵之前, 為了降低基期的業績以及行權的難度, 管理層存在盈余管理的動機, 而這種向下的盈余管理需要得到審計師的配合, 因而管理層會支付異常審計費用以獲得審計師“干凈”的審計意見。余宗海和吳艷玲(2015)認為, 股權激勵可以促使企業完善制度建設、 加強風險管理、 提高內部控制質量, 并在內部控制目標的引導下, 提升企業經營業績、 提高企業價值、 抑制盈余管理行為、 提高會計信息質量等。其研究發現, 股權激勵的實施可以促進內部控制有效性水平的提高, 與國有上市公司相比, 非國有上市公司股權激勵的實施更能改善內部控制質量。

2006年《企業會計準則第11號——股份支付》的頒布實施規范了股權激勵的相關會計處理。該準則將授予員工的股份支付區分為兩類: 一類是授予后立即可以行權的股份支付, 應當在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用, 相應增加資本公積; 另一類存在行權條件, 即要完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付, 在等待期內的每個資產負債表日, 應當以可行權權益工具數量的最佳估計為基礎, 按照權益工具授予日的公允價值, 將當期取得的服務計入相關成本或費用及資本公積。在行權日, 企業根據實際行權的權益工具數量, 計算確定應轉入實收資本或股本的金額, 將其轉入實收資本或股本。由于借方計入的是成本費用, 貸方計入的是凈資產, 站在凈資產的角度來看, 成本費用是減少凈資產, 而資本公積是增加凈資產, 相當于兩者抵消, 不影響凈資產的總額, 但會影響明細科目, 即因為計入費用導致業績向下, 而股東權益項下的資本公積卻增加了。顯然, 股份支付準則中規定對股票期權進行費用化的處理, 對凈資產的影響可以忽略。

有學者對股票期權費用化處理進行了分析。如黃世忠(2020)研究發現, 股票期權激勵的費用化會計處理系統地低估了諸如京東、 亞馬遜等新經濟企業的經營業績, 從而導致新經濟企業的估值指標大幅偏離合理區間, 因此應重啟關于股票期權性質的討論, 澄清股票期權到底是成本費用, 還是利潤分配, 抑或是類似于業主交易的激勵安排。站在資產負債表和現金流量表的角度來看, 企業提供的股票期權不影響凈資產, 也不會導致現金流出, 當被激勵對象行權時, 會增加凈資產和現金流入。因此, 他認為股票期權不應該作為成本費用, 而應被視為賦予被激勵對象參與企業未來利潤分配和擁有其他剩余權益的選擇權, 或者將其視為企業為解決代理問題, 實現經營者與所有者之間的利益耦合而由股東與被激勵對象達成的激勵安排。在新經濟背景下, 知識員工作為價值創造者, 企業可通過股票期權激勵機制使知識員工參與到新經濟企業的剩余權益分配中來。

上述研究有助于理解股權激勵的作用及其機理, 尤其是為理解薪酬契約的條款設計和激勵效用提供了新的視角。但這些研究大都站在公司的角度, 研究的對象往往也是針對整個股權激勵計劃展開分析, 很少有針對個人的激勵方案分析。而特斯拉針對其CEO埃隆·馬斯克所設計的股票期權激勵計劃, 則為近距離觀察個人薪酬激勵方案提供了契機。

三、 案例背景

1. 公司簡介。特斯拉成立于2003年7月1日, 創立者為馬丁·艾伯哈德和馬克·塔彭寧, 其出發點是為熱愛駕駛的人們制造出效率更高的電動汽車, 之后埃隆·馬斯克作為投資者加入特斯拉, 并成為公司最大的持股人和董事長。公司股票自2010年6月29日在美國納斯達克全球優選市場交易, 受到市場的廣泛關注, 并成為世界上市值最高的汽車公司。

根據公司年報披露的信息, 特斯拉的主營業務為設計、 開發、 制造、 銷售并租賃高效能全電動汽車及能源生產和儲存系統, 其使命是加速世界向可持續能源的轉型。公司由汽車、 能源生產及儲存兩個報告分部組成, 而最為大眾所熟知的是其汽車分部。公司總部位于美國得克薩斯州的奧斯汀, 在美國加利福尼亞、 內華達、 紐約以及德國柏林和中國上海設有工廠, 截至2022財年末, 公司制造Model 3、 Model Y、 Model S、 Model X四種不同類型的電動車輛, 總資產為823.38億美元。相關數據顯示, 特斯拉2022年全年生產近137萬輛汽車, 總收入達到814.62億美元, 其中汽車銷售收入、 汽車碳排放信用額度收入、 汽車租賃收入總額為714.62億美元, 占總收入的87.72%。

2. CEO激勵計劃。特斯拉在20年內成長為市值最高的明星類汽車公司, 與其技術創新、 管理層和員工的努力密不可分, 尤其是上市以來針對CEO馬斯克單獨設計的激勵計劃, 引起了市場的廣泛關注。其中代表性的激勵計劃分別是2012年8月推出的CEO獎勵計劃和2018年3月推出的CEO股權激勵計劃。分析這兩項激勵計劃, 有助于市場參與者了解這家明星公司的薪酬合約結構。

為激勵馬斯克更好地創造股東價值, 特斯拉董事會在2012年8月推出了以市值指標和車輛量產為核心內容的CEO獎勵計劃, 其股票期權總量為5274901股, 相當于截至2012年8月13日公司已發行股份總數的5%, 該計劃被等額劃分為10份, 每份對應0.5%的股權激勵, 具體行權條件如表1所示。

截至2017年底, 除“連續四個季度的毛利率達到30%或以上”未完成, 其余9項行權條件已全部達成。特斯拉的市值達到524億美元, 成功完成了Model X 和Model 3的量產, 年度總收入達到117.59億美元, 其中僅2017年當年就交付了101420輛的Model S和Model X車輛, 以及1764輛的Model 3車輛。

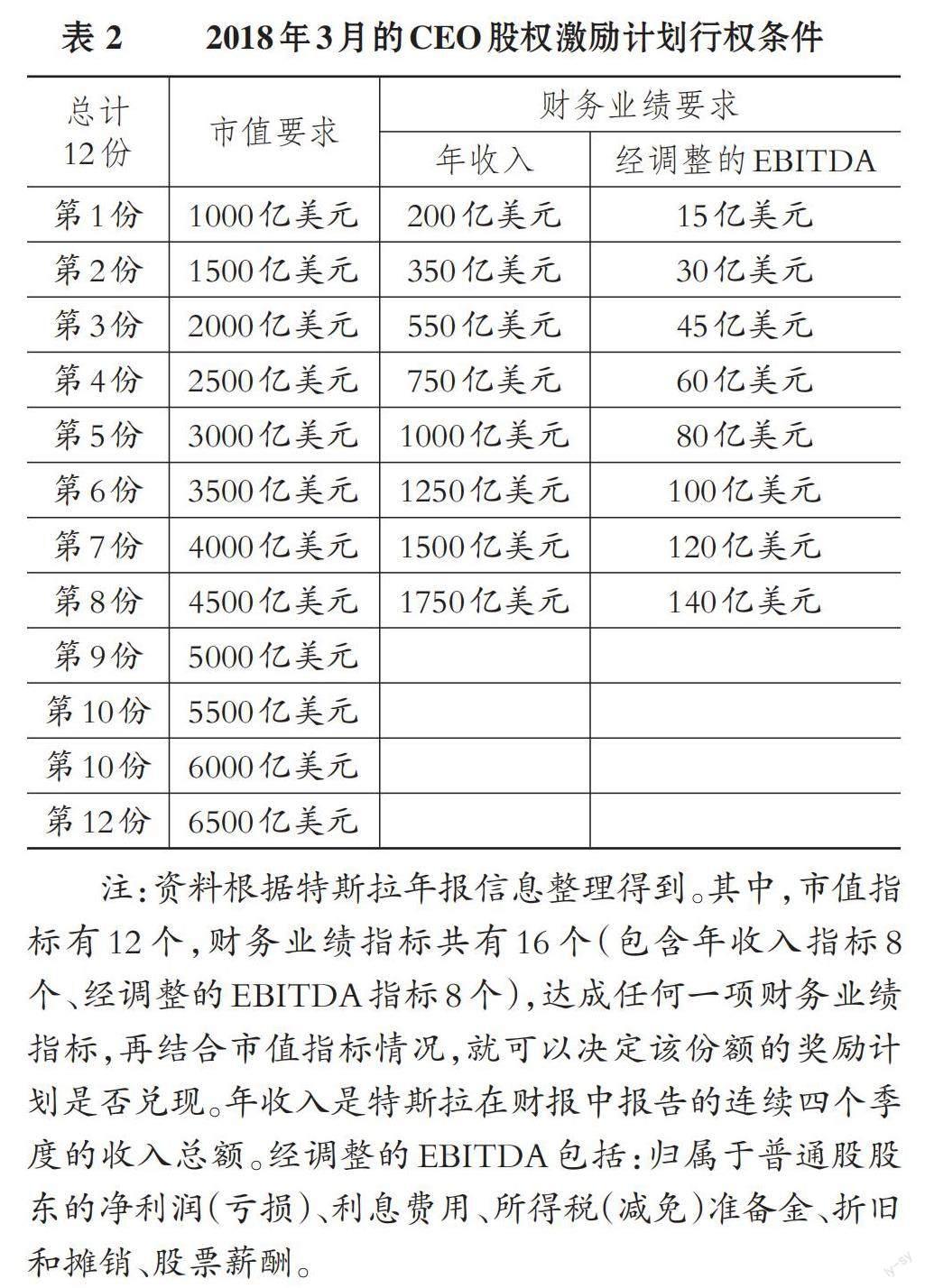

為進一步將馬斯克個人利益與公司利益綁定, 特斯拉董事會經過廣泛咨詢、 研究并聘用顧問, 制訂了新一期的激勵計劃, 并在2018年3月得到股東的批準。根據新的股權激勵計劃, 馬斯克的股票期權總量為20264042股, 相當于計劃實施前一個交易日公司流通在外股份數量的12%。該計劃被等額劃分為12份, 并設立了嚴格的行權條件, 包括市值里程碑和財務業績里程碑兩個部分, 具體如表2所示。

特斯拉2018年3月的CEO股權激勵計劃的授予期計劃為10年, 在規定市值里程碑和財務業績里程碑的同時, 還明確了很多補充條件, 例如: 要求馬斯克在行權后持有股票5年; 對馬斯克的職位進行限制, 即在行權及等待期內仍要在特斯拉任職, 需要擔任CEO或者執行主席、 首席產品官等。

這份股權激勵計劃的行權條件并不算低。一方面, 馬斯克若要行權, 需要同時達成一項市值里程碑及一項財務業績里程碑, 才能夠行使一個份額的期權。另一方面, 市值指標需要增加500億美元, 才算實現一個份額的市值里程碑, 若要全部達成, 特斯拉的市值需要超過6500億美元, 這在董事會看來是一個非常具有挑戰性的目標; 而年收入指標的最終行權條件為1750億美元, 相當于2017年收入水平的15倍左右, 經調整的EBITDA指標最終行權條件為140億美元, 相當于2017年的21倍左右, 這同樣很難達成。

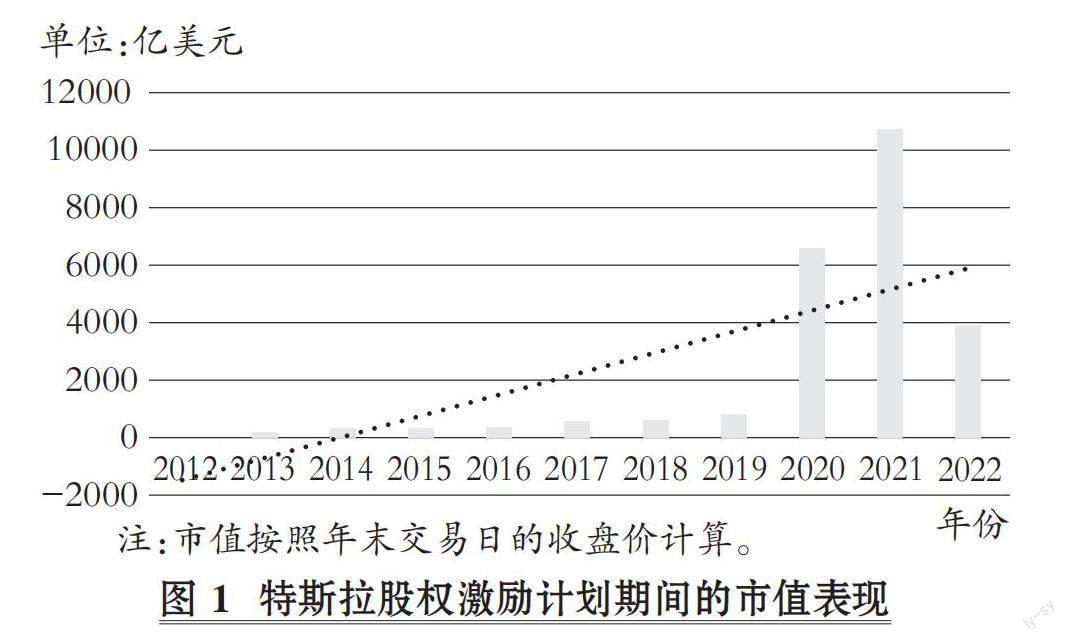

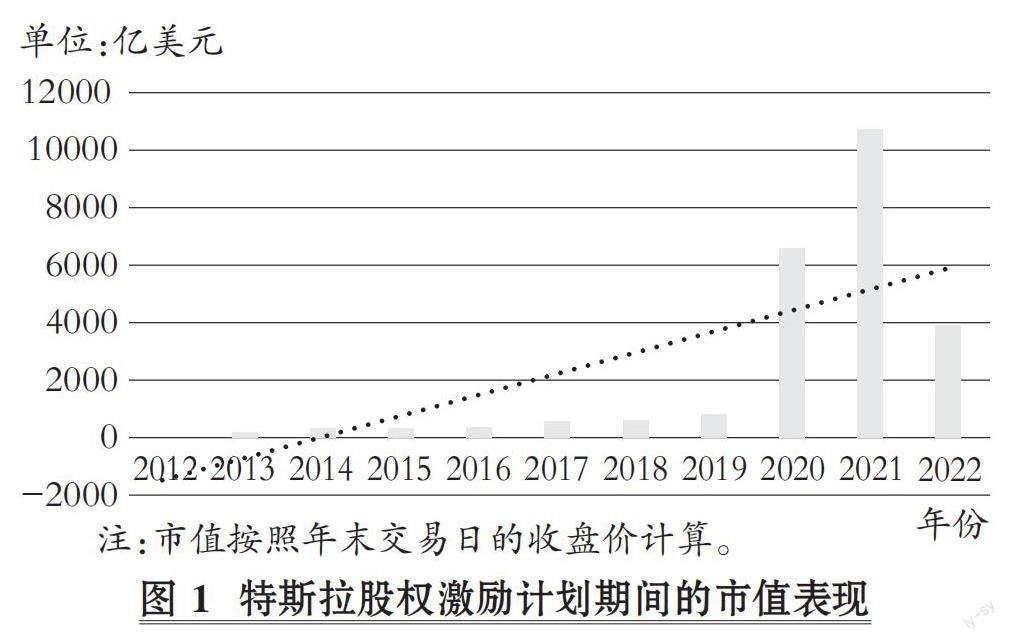

3. 業績達成情況。從實際情況來看, 截至2022年第四季度, 特斯拉實現了全部的市值里程碑要求, 公司的市值表現如圖1所示。

從總體趨勢(圖1中的虛線)來看, 特斯拉的市值一路狂飆, 甚至在2021年11月3日達到12190.37億美元的高點, 遠超其他傳統汽車廠商。這固然有美國牛市的影響, 但也與特斯拉的新車型開發、 全球市場占有率的穩步提升、 經營業績的不斷改善有著密不可分的關系。

特斯拉的市場表現是由強勁的業績支撐的, 根據公司年報披露的數據, 公司設立的股權激勵計劃中所涉及的主要財務數據如表3所示。

綜合表2、 圖1、 表3的數據可以看出, 針對馬斯克的股權激勵計劃行權條件中, 所有的市值里程碑要求以及8個經調整的EBITDA指標要求和4個年收入指標要求均已達成, 馬斯克也獲得了全部12個份額的股票期權的行權資格。

四、 案例分析

從已有資料來看, 特斯拉是一家成功的公司, 無論是在財務表現還是在市值表現上, 都足以讓豐田、 通用等傳統車企感受到壓力, 而公司董事會為馬斯克個人所設立的股權激勵計劃在其中扮演著不可或缺的角色。

1. 針對CEO的股權激勵計劃實現了公司、 股東和馬斯克個人的多贏。根據公司董事會在2018年發布股權激勵計劃時的估算, 假設在馬斯克的帶領下公司順利實現了市值里程碑和財務業績里程碑要求, 馬斯克將行使全部(12份)股票期權份額, 在不考慮其他因素的影響下, 馬斯克個人可以實現的價值總額約為558億美元, 公司股東則將享有剩余的近6000億美元的價值。

從現有披露數據來看, 公司在2020年進行了1拆5、 在2022年進行了1拆3兩次股票分割。按照股權激勵計劃的初始授予數量, 如果馬斯克全部行權, 20264042股的股票期權到2022年底調整后大約為3.04億股。股權激勵計劃確定的初始行權價格為350.02美元(考慮到兩次股票分割的影響, 調整后的行權價格相當于23.33美元), 按照2022年12月30日(該年最后一個交易日)的收盤價112.16美元計算, 馬斯克因股票期權激勵獲得的理論價值約為270億美元。

根據公司年報披露的數據, 2022年底特斯拉共有流通在外的股份31.64億股, 據此估算, 特斯拉股東所擁有的價值為3549億美元左右, 相較于2017年底的市值增加了約3000億美元。

特斯拉與馬斯克之間簽訂的股權激勵計劃, 屬于要達成規定業績條件才可行權的股份支付。按照相關會計準則的規定, 公司應在等待期內的每個資產負債表日, 以可行權的權益工具數量的最佳估計為基礎, 按照權益工具授予日的公允價值, 將當期取得的服務計入相關成本費用及資本公積; 在行權日, 公司需根據實際行權的權益工具數量, 計算確定應轉入實收資本或股本的金額, 將其轉入股本。從特斯拉的實際情況來看, 2018 ~ 2022年, 公司管理層根據市值里程碑、 財務業績里程碑的達成情況或可能的達成情況進行估計, 確認了總額為22.85億美元的薪酬費用, 具體如表4所示。

從表4中可以看出, 在過去5年的時間內, 公司相當于付出了22.85億美元的非現金支出, 幫助馬斯克獲得了270億美元的股票收益。與此同時, 因市值上漲等因素, 公司股東獲得了近3000億美元的股票增值(自2021年之后, 在各種因素的影響下, 特斯拉的市值出現了較大波動, 如果按照頂峰時段1.2萬億美元的市值計算, 公司股東和馬斯克個人獲得的收益將更大)。顯然, 該份股權激勵計劃得到了成功實施, 尤其是公司在馬斯克的帶領下順利實現了市值里程碑和財務業績里程碑, 從而讓公司、 股東、 馬斯克個人等利益相關方實現了共贏。

2. 股票期權的行權條件應體現公司不同發展階段的目標。在實踐中, 絕大多數公司在設置股權激勵計劃時, 會同時考慮市場指標和財務指標兩個方面的考核要求。從特斯拉2012年和2018年針對馬斯克的兩份股權激勵計劃來看, 第一次的績效目標、 獎勵力度和目標實現難度都與第二次存在一定差異, 具體如表5所示。

顯然, 兩份股權激勵計劃有相似之處, 比如馬斯克的個人薪酬全部由風險薪酬構成, 即公司不為他提供固定薪酬, 也沒有現金獎金, 馬斯克從特斯拉取得的報酬將全部依賴于股票期權。要想獲得相應的報酬, 馬斯克就要帶領公司達成激勵計劃所設立的績效目標, 因此, 這是一項真正的“為績效付酬”的激勵計劃。此外, 要想達成行權條件, 公司的市值必須達到既定的增量標準, 從而將馬斯克的個人利益與公司股東的利益牢牢綁定在一起。

當然, 兩份股權激勵計劃也存在著顯著的差異。在第一份股權激勵計劃頒布時, 特斯拉的市值規模還比較小, 因此僅需要新增40億美元, 就可以達成每份期權計劃的市值里程碑要求, 而第二份股權激勵計劃中同等的市值里程碑要求已經高達500億美元。此外, 在2012年股權激勵計劃頒布時, 針對財務指標并沒有明確的要求, 更多的是對新車型的開發、 車輛量產規模做了規定, 而2018年的股權激勵計劃則針對收入、 經調整的EBITDA這些財務指標做出了剛性約束。顯然, 特斯拉的董事會針對公司發展的不同階段, 為股權激勵計劃的行權條件設置了不同的指標, 達成指標的難度也有顯著區別。

除此之外, 2012年的股權激勵計劃中授予馬斯克的期權總份額僅為設定計劃時公司流通在外股份總數的5%, 而到了2018年, 達成全部指標后馬斯克可以行權的股票期權數量總額, 達到了該計劃公布時公司流通在外股份總數的12%。也就是說, 第二份股權激勵計劃的激勵強度遠超第一份, 對馬斯克來說實現目標具有更大的挑戰性, 而一旦達成目標, 可以獲得的激勵無論是數量上還是金額上都更為可觀。

值得說明的是, 為了起到更好的利益綁定和長期激勵作用, 2018年的股權激勵計劃還明確規定, 在馬斯克達到行權條件并行使股票期權之后, 需要持有股票5年以上, 這可以在一定程度上避免公司的短視行為, 在更長時期內使股東利益與馬斯克個人的利益協調一致。該股權激勵計劃中還有一條服務條款限制, 即行權后馬斯克需要為公司繼續提供服務。在董事會看來, 馬斯克個人對于特斯拉業績的持續增長及長期利益的獲取至關重要, 公司過去所取得的成績中有很多方面源自馬斯克的領導, 比如: 成功推出最受歡迎的Model S車型, 在全球很多關鍵市場上取得驚人的銷量; 推出Model X以及Model 3等暢銷車型, 不斷在新能源汽車市場上攻城略地, 以及隨之而來的公司市值持續增長等。在這種情況下, 馬斯克要想持續等待行權, 董事會要求他繼續擔任公司的CEO或執行主席、 首席產品官。

3. 馬斯克的個人股權激勵計劃僅僅是公司整體激勵計劃的一部分。從公司歷年公開的財務信息來看, 針對馬斯克個人的股權激勵僅僅是公司整體激勵計劃的一部分, 公司還為員工提供了諸如受限股票單位(RSU)激勵、 員工持股計劃(ESPP)等股權激勵。在董事會看來, 特斯拉擁有很多有價值的員工, 這些員工同樣是特斯拉取得成功的關鍵構成要素。“一個好漢三個幫”, 馬斯克固然重要, 但對其他核心團隊和員工的激勵也必不可少。從已有信息來看, 公司在2018 ~ 2022年間確定的股權激勵費用開支總額為70.62億美元, 具體如表6所示。

這些開支根據員工的崗位、 職責等分別計入主營業務成本、 研發開支、 銷售費用、 管理費用等不同科目。顯然, 馬斯克是特斯拉的靈魂人物, 公司提供給他個人的股權激勵占整個激勵計劃的比重很高, 但公司不同崗位上的員工也有機會參與到激勵計劃中來, 并因公司的成功而享受到相應的報酬。

五、 啟示

通過對特斯拉兩份針對CEO馬斯克個人的股權激勵計劃的案例分析可以看出, 美國是一個崇尚個人英雄主義的國家, 在特斯拉這樣的公司中, 馬斯克如一位耀眼的明星一般, 帶領著公司克服一個個業績障礙, 順利達成了市值里程碑和財務業績里程碑的要求。特斯拉董事會乃至股東會也意識到了馬斯克對于公司長期成功的重要性, 并試圖通過股權激勵計劃將馬斯克與公司綁定在一起。基于上文的案例分析, 可得到如下三點啟示:

1. CEO的薪酬應體現“風險—回報”原則, 通過“為績效付酬”來實現CEO與公司目標的深度綁定。理論上而言, CEO為公司提供服務并取得相應的報酬無可厚非, 但薪酬結構往往具有較大的差異, 其構成通常由“無風險”的底薪加上“有風險”的激勵兩部分組成, 處于不同發展階段及不同行業的公司、 具有不同風險偏好的CEO往往在風險報酬的比重上有較大差異。特斯拉的特殊之處在于, 其針對CEO馬斯克的薪酬契約中, 作為當事人的馬斯克不領取固定薪酬, 也未獲得現金獎勵, 而是完全“以績效為基礎”的、 類似于一種對賭協議的薪酬契約。也就是說, 100%的薪酬都建立在“有風險”的激勵基礎上, 因此激勵效果也驚人, 只有CEO達到那些看似苛刻的市值里程碑和財務業績里程碑, 才有機會行使期權并獲得相應的報酬, 若無法達成這些目標, 馬斯克則可能顆粒無收。尤其是馬斯克若要行使這些期權, 不僅需要付出時間、 精力, 還要產生可觀的績效結果, 掏出“真金白銀”來行使期權, 這就很好地將管理者個人與廣大股東的利益綁定在一起, 發揮了激勵機制應有的正向效應和風險分擔作用。其他企業應認識到特斯拉薪酬契約的特殊之處, 通過充分溝通來確定股權激勵的風險比重, 并充分體現“為績效付酬”的原則。

2. 董事會薪酬委員會應在管理層的薪酬契約設計中發揮積極作用。公開資料顯示, 特斯拉的董事會為設定合理的薪酬契約, 可謂煞費苦心, 針對2018年的CEO股權激勵計劃, 他們不僅耗時長達六個月來開展相關的調查研究和咨詢工作, 而且在薪酬契約中明確了一些限制性條款, 比如通過對馬斯克行權后的持股時間(需要持股5年以上)以及需要擔任指定的職位(CEO或執行主席、 首席產品官)等做出規定, 避免了管理層的短期行為, 在更長時期內使CEO個人與股東、 公司的利益協調一致。

我國上市公司的董事會通常會下設專門的薪酬和獎懲委員會, 其是否能夠借鑒特斯拉董事會的做法, 通過調查研究并結合公司不同發展階段的戰略和經營目標, 提供有針對性的、 與時俱進的激勵計劃, 尤其是在公司薪酬契約設計方面, 通過合理的契約條款將高管及核心團隊的利益與公司和股東的利益在更長期限內加以綁定, 值得思考。

3. CEO股權激勵計劃的行權條件應精心設計, 以合理實現CEO個人與公司、 股東的共贏。從特斯拉針對馬斯克的股權激勵計劃核心條款來看, 2018年的股權激勵計劃綜合考慮了市場評價和會計評價的作用。事實上, 在美國這樣相對成熟的資本市場上, 市場(尤其是股票價格)是評定公司績效、 價值乃至股權激勵效果好壞的真正標準。從特斯拉上市以來的股票表現來看, 完全可以稱得上是驚艷, 即使在2021年下半年以來股價發生了波動, 2022年末公司的市值仍然是2018年初設定計劃時的六倍以上, 通過“為績效付酬”的激勵計劃, 馬斯克個人固然取得了不菲的回報, 而因為管理者及員工與公司利益高度綁定的激勵計劃, 公司也展現出了活力四射的特征, 并在一定程度上表現出可持續的長期健康發展能力, 可謂利益相關者實現了共享、 共生、 共贏的目標。

當然, 在共同富裕的大背景下, 除了針對CEO的股權激勵, 對于如何將受限股票單位、 員工持股計劃等工具引入公司, 讓更多的核心團隊成員及普通員工享受到公司快速成長的成果, 特斯拉也做了很好的嘗試, 這為我國公司設計多樣化的激勵計劃提供了思路。

六、 結語

特斯拉是一家新能源汽車行業的明星公司, 其股權激勵計劃的設計及其細節, 充分體現了美國經濟社會環境的特征以及公司不同發展階段的目標, 其針對馬斯克個人所設定的激勵計劃, 體現了非常有競爭力的激勵效果。這與特斯拉所處的行業及其自身的業務和成長周期等密不可分, 該股權激勵計劃是否能夠適用于我國的上市公司, 還有待觀察。但在特斯拉股權激勵計劃的設計中所考慮的市值里程碑、 財務業績里程碑要求, 以及將一份計劃拆分為10或12等份, 要求CEO同時達成市值里程碑和財務業績里程碑之后才能夠行使一個份額的期權, 并提出明確的行權后持股期限要求以及CEO擔任職務要求等, 仍然值得借鑒, 也為我國公司尤其是高科技公司進行股權激勵方案設計提供了參考。

【 主 要 參 考 文 獻 】

陳宋生,曹圓圓.股權激勵下的審計意見購買[ J].審計研究,2018(1):59 ~ 67.

陳文強,王成方.股權激勵方式與企業生命周期的適應性匹配研究[ J].會計研究,2021(6):76 ~ 90.

黃世忠.如實反映抑或失實反映——基于中美十大新經濟企業2010~2019年的財務分析[ J].財會月刊,2020(21):3 ~ 8.

潘愛玲,張國珍,邱金龍.高管期權制度安排、激勵強度與并購績效——基于條款內容調節作用的微觀解讀[ J].現代財經(天津財經大學學報),2017(12):52 ~ 66.

石琦,肖淑芳,吳佳穎.股票期權及其要素設計與企業創新產出——基于風險承擔與業績激勵效應的研究[ J].南開管理評論,2020(2):27 ~ 38+62.

孫慧倩,王燁.股票期權激勵、機會主義行為與行權價格設定——以海信電器為例[ J].財會月刊,2020(23):27 ~ 35.

孫金鉅.股權激勵對上市公司的行為引導——以伊利股份為例[ J].財會月刊,2020(1):55 ~ 60.

田軒,孟清揚.股權激勵計劃能促進企業創新嗎[ J].南開管理評論,2018(3):176 ~ 190.

王新紅,曹帆.高管股權激勵與企業雙元創新投資:影響與機制[ J].財會月刊,2022(22):38 ~ 47.

余海宗,吳艷玲.合約期內股權激勵與內部控制有效性——基于股票期權和限制性股票的視角[ J].審計研究,2015(5):57 ~ 67.

Bryan S., Hwang L., Lilien S. B.. CEO Stock-based Compensation: An Empirical Analysis of Incentive Intensity, Relative Mix, and Economic Determinants[ J]. The Journal of Business,2000(4):661 ~ 693.

Core J. E., Guay W. R.. Stock Option Plans for Non-executive Employees[ J]. Journal of Financial Economics,2001(2):253 ~ 287.

(責任編輯·校對: 喻晨? 陳晶)