“犧牲”觀念與近代救國思潮

葉奕杉

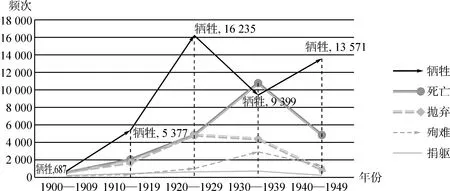

“犧牲”可以說是近代中國思想史和詞匯史上最重要的概念之一。在喪失生命或放棄利益的意義上,“犧牲”一詞的使用頻率明顯高于含義相近的其他關鍵詞(如圖1所示)。清末民初,“犧牲”一詞的現代意義自日本進入中國,言說犧牲、詮釋犧牲的文章蔚然成帙。

圖1 “犧牲”及相關概念在近現代報刊出現的頻率資料來源:據“瀚堂近代報刊數據庫”全文檢索所得。

作為犧牲的價值與目標,救國的觀念在此期間發生了巨大變革,其與思想文化的深刻糾纏,也獲得了學術界長期的重視。不過,正因為犧牲常隱身于宏闊的概念之下,且總是與不言而喻的感覺相聯系,研究者們一直忽略了從詞匯史的角度對其進行專門的探討,而習慣于在既成的前提下描述犧牲,如為國犧牲、為黨犧牲、為愛犧牲等。然而,犧牲本身具有的跨文化意義及其復雜的類別,決定了在考察作為思想的“犧牲”之前,有必要首先認真對待作為詞匯的“犧牲”。本文嘗試描繪“犧牲”在20世紀初期的論說圖景,在梳理“犧牲”詞源的基礎上,考察知識分子如何操練“犧牲”這一概念來建構他們對救國的各種想象;在這一時段里,“犧牲”這一概念也為近代民族國家的敘事,提供了作為統攝這些救國理路的表達工具。透過將“犧牲”一詞還原至文學史脈絡中探索,本文嘗試將“犧牲”作為域內域外的思想綜合體來考慮,進而為開啟對文學知識生產活動的反思拓展空間。

一、“犧牲”概念的來源:“犧牲”還是“sacrifice”

“犧牲”作為一個日文與漢語同形異義的新詞,由日本傳入(1)參見沈國威:《清末民初中國社會對“新名詞”之反應》,《文化交流研究》2007年第2期。他將“犧牲、社會、影響、機關、組織、沖突、運動”歸納為日文與漢語的同形異義詞。按照劉禾對“回歸的書寫形式借貸詞”的定義,“犧牲”應屬于回歸的書寫形式借貸詞,即現代漢語中源自古漢語的日本“漢字”詞語。參見劉禾:《跨語際實踐:文學、民族文化與被譯介的現代性(中國,1900—1937)》 (修訂譯本),宋偉杰等譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第324頁。。在這之前,漢語主要用單音詞“舍”“捐”“棄”“奉”“獻”等,來指為達到某種目的或為完成某項事業而舍棄生命、讓渡個人利益的行為。“犧牲”一詞在古漢語中就有,如“犧牲玉帛,弗敢加也,必以信”(《左傳·莊公十年》)。這里的“犧牲”不是現在的行為動詞,而是用于宗廟祭祀的“犧”與“牲”,即純色的牛與完整的牛,該詞后來泛指豬、牛、羊等祭品。(2)參見段玉裁:《說文解字注》,上海古籍出版社,1981年,第53頁、第51頁。

1904年,張百熙等在《奏定學堂章程·學務綱要》中說:“日本各種名詞,其古雅確當者固多,然其與中國文字不宜者亦復不少。近日少年習氣,每喜于文字間襲用外國名詞、諺語,如團體、國魂、膨脹、舞臺、代表等字,固欠雅馴,即犧牲、社會、影響、機關、組織、沖突、運動等字,雖皆中國所習見,而取義與中國舊解迥然不同,迂曲難曉。”(3)上海商務印書館編譯所編纂:《大清新法令1901—1911》第3卷,商務印書館,2011年,第97頁。表明清政府官員已注意到“犧牲”源自日語的新用法。1913年,英國在華傳教士莫安仁在他所編的辭典中,標“犧牲”“犧牲生命”“犧牲黨見”“犧牲一身”“犧牲利益”為“J.”,即日語詞匯。(4)Evan Morgan,Chinese New Terms and Expressions with English Translations,Shanghai:Kelly &Walsh,1913,p.60.與此相應,以傳教士為主體的絕大部分晚清英漢互譯的辭書編寫者,都不曾在現代意義上使用“犧牲”。直到1908年,中國人顏惠慶所編的《英華大辭典》才收錄了“犧牲”一詞的新用法。例如在sacrifice的第三個義項中,“犧牲”與“捐棄”“舍取”兩詞并置,表明指代動作的“犧牲”已脫離了純粹的“獻祭”。(5)顏惠慶等:《英華大辭典》,商務印書館,1908年,第1962頁,第1962頁,第2026頁。與此同時,在該辭典中也出現了“犧牲一切”(6)顏惠慶等:《英華大辭典》,商務印書館,1908年,第1962頁,第1962頁,第2026頁。“犧牲己之安適”(7)顏惠慶等:《英華大辭典》,商務印書館,1908年,第1962頁,第1962頁,第2026頁。的表達。在此之前,除《英華韻府歷階》譯immolate(動詞,獻祭)為“犧牲以祭”(8)參見衛三畏:《英華韻府歷階》,香山書院,1844年,第144頁。外,其他辭典皆以名詞對譯。即便是在1900年出版的《漢英分解字典》中,也依舊以“sacrificial animals”解釋“犧牲”。(9)F. W. Baller,An Analytical Chinese-English Dictionary,Shanghai:China Inland Mission and American Presbyterian Mission Press,1900,p.167.因此可以說,盡管漢語中的“犧牲”也有名詞做動詞的情況,但極少出現,且該詞在“放棄” “舍去”的意義上進入現代漢語,并非在華傳教士的傳播,而源自日本的影響更為重要。(10)陳力衛在《東往東來:近代中日之間的語詞概念》 (社會科學文獻出版社,2019年,第408-409頁)中有關于“犧牲”等日文新詞不雅馴的討論。沈國威在《西洋人記錄的世紀之交的新漢語》一文中指出,其文后所附的傳教士莫安仁所編辭典中的“犧牲”為日語詞。

那么我們不禁要問,為何表“放棄” “舍去”的動詞sacrifice遲遲沒有與“犧牲”直接對譯?

眾所周知,“犧牲”在西方文化中有兩個層面的意義:第一個層面是宗教、神學的,指向神獻祭(尤其是生命)的行為、獻給神明的東西/祭品,或特指耶穌為世人而犧牲;第二個層面則是在世俗的意義上,表示為更高的目標或更緊迫的要求而放棄理想的行為,為他人而放棄利益,或為另外的事情而遭受損失。sacrifice這個詞帶有“提供”“贈予”“付出”的指向。綜合來看,“犧牲”可由一種源于自身的交換來定義,其含義為:個體從自身處向外提供/施加物質/精神的姿態是神圣的。例如,當人們強調做出的犧牲時,往往看重個人向外的展露,但很難說這些被提供和被釋放的東西到底是好是壞。只要這些行為和精神從屬于個人或內部的范疇脫落并抵達外界,且無法被贖回,那么這一中介行為就是神圣的。

由此一來,這里就有兩點需要進一步澄清。一是在傳教士的語境中,英文單詞sacrifice指的是什么?是世俗意義上的“犧牲”——放棄、損害、舍去,還是當時傳教士習慣意義上的“犧牲”——向神獻祭、耶穌的犧牲?時人在談論所謂sacrifice之時,認同Sacrifice的標準是什么?sacrifice的行為發出者、中介物、抵達的對象有何規定?二是傳教士們對于中國禮教傳統中的“犧牲”詞義的認知和解讀又是怎樣的?結合晚清首位來華傳教士馬禮遜的譯著,我們可以對此展開分析。

從華—英的角度,馬禮遜《華英字典》中“犧”的英譯為victims intended for sacrifice(11)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts VOL.II.-PARTⅠ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.587,p.579,p.773,p.609,p.216.,“牲”的英譯為cattle used for victims in sacrifice(12)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts VOL.II.-PARTⅠ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.587,p.579,p.773,p.609,p.216.,同指祭品或有用途的牲畜。動詞“祭”被翻譯為to sacrifice with victims,其中的sacrifice指獻祭。(13)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts VOL.II.-PARTⅠ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.587,p.579,p.773,p.609,p.216.

而根據“獻” (offerings or unbloody sacrifices)(14)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts VOL.II.-PARTⅠ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.587,p.579,p.773,p.609,p.216.和“捐” (to give up one′s property as an offering to government for public service)(15)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts VOL.II.-PARTⅠ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.587,p.579,p.773,p.609,p.216.可知,sacrifice保留了最原始的血祭之意,宗教神學色彩濃厚。只有在沒有血腥殺戮(unbloody)的時候,其意義才與不強調供奉物的offering(獻)等同。而在“棄” “損” “害”的英文解釋中,并沒有出現sacrifice一詞。這表明馬禮遜拒絕將“放棄” “損害”之意加諸sacrifice。

因此,可以說,以馬禮遜為代表的傳教士崇尚sacrifice一詞,將它的意義嚴格限制在宗教祭祀的意義上。這反映了傳教士在翻譯時基于傳教工作的需要,對詞語的意義進行了過濾。他們避開世俗的sacrifice,只在泛宗教和古典意義上傳播sacrifice,表明了傳教士對基督教信仰的主動維護,從而排斥世俗價值對基督教信仰的沖擊。

而在從英文到中文的翻譯中,馬禮遜當時已經從中國現有詞匯中找到與sacrifice在“祭品”意義上直接對應的詞“犧牲”——the victim immolated(16)Morrison,Robert,A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts PARTⅢ,Macau:The Honorable East India Company′s Press,1822,p.373.。而在行為動作上,sacrifice一般翻譯為動詞“祭”,依舊維持著宗教神學的意義。倘若從sacrifice(or give up)one′s life for righteousness sake (舍生取義)、sacrifice one′s life(致命)、When danger appears (in reference to a prince or a parent)life must be sacrificed(見危致命)等詞組中,可以看出sacrifice有脫離“祭祀”之意的趨勢,但如果注意到,“舍生取義”中的英文詞匯righteousness(義)是《圣經》中一個常用的神學概念,“見危致命”中的英文詞匯prince(國王)和parent(父母)在中國傳統“三綱五常”中代表著倫理的約束,而且達成“致命”需要以life(生命)為代價,那么顯然彼時sacrifice還未被引申為不涉及供奉物價值、不指定對象的“放棄”和“損害”。上述語料除佐證前面的結論外,還透露出馬禮遜將中國的傳統道德倫理與基督教神學道德相提并論的翻譯策略。這種策略既可看作是傳教士跨文化交流的需要,也可看作是對中國傳統文化的尊重。

在19世紀60年代出版的羅存德《英華字典》中,指祭品的sacrifice,其含義有所擴展,囊括了物品、錢財、吃虧等義項;表獻祭的sacrifice,則可以和中文的“棄” “舍”對應起來;但對“犧牲”二字的釋義,仍舊指用于祭祀的牲畜。(17)Lobscheid,English and Chinese Dictionary with the Punti and Mandarin Pronunciation,Hong Kong:The Daily Press Office,1866—1869,p.1527.這意味著,中國自有一套祭祀和信仰體系,關于西方sacrifice的知識,不大容易在中文世界中找到準確的對應。只有“舍棄”和“犧牲” (獻祭)的意義聯合起來時,才能完整地表達sacrifice的含義。

其實,從馬禮遜到羅存德的翻譯實踐也間接說明,在嚴格的倫理和禮教秩序中,彼時的中國人起初并不看重個人世俗的選擇、交易、決定,但隨著帝國主義的侵略和資本市場的介入,這樣的觀念有所松動。原本堅持sacrifice的宗教性和神圣性的傳教士們,也不得不在日常生活場景中日益頻繁的人員交往和物質流動的環境下,打破對sacrifice的詞義禁錮。

總之,為何傳教士始終沒有成功地將sacrifice的所有義項合并譯成“犧牲”,大致有以下原因。首先是中國的禮教和倫理的獨異性和封閉性。“犧牲”的“祭品”之義在中國沿用了兩千多年,若要發生變革,則有賴于社會文化的整體轉型。顯然,馬禮遜進入中國的時期,晚清社會還遠未切實步入現代轉型的軌道。同時,活躍在東南沿海的傳教士,由于地理上的限制,很難切實地了解“犧牲”指向的北方最高權力中心,因而缺乏將基督教倫理與中國傳統綱常倫理對接的現實條件和知識準備。其次是傳教士獨特的語言習慣和宗教思維。這驅使他們剪除sacrifice詞義的枝蔓,僅留下宗教意義濃厚的“犧牲”。最后是出于對中國傳統文化和精神信仰的尊重。針對“犧牲”這一與中國的統治秩序和倫理基礎高度相關的概念,他們往往不會輕易地擴充義項。此外,馬禮遜的翻譯工作極具開拓性和奠基性,對后來華英詞典編纂者和中西文化交流者有著深遠的影響。受翻譯傳統的制約,“犧牲”在當今不規定行為對象和行為目標的“放棄”“損害”“舍去”等義項,便未能經由西方直接傳入中國。

世俗意義的脫落決定了西方關于“犧牲”的知識在傳入時的不完整性,也意味著該套依賴于西方宗教的觀念向民間滲透的乏力。這似乎也能解釋,為何后來在晚清關于“犧牲”的想象中,基督教關于“博愛”“贖罪”的觀念成分較為稀少。而這也給sacrifice經日本的在地化改造,再由留日學人篩選后的內涵成為現代“犧牲”意義的來源,留出了空間。

二、自日本傳入的“犧牲”及中國的受容

19世紀末20世紀初,日語中“犧牲”的主體已跳出“祭品”的范疇后,該詞與宗廟祭祀的緊密對應隨之解除。同時,使用“犧牲”時的先在評判,也因犧牲對象的轉換和擴展而失效。現代“舍棄” “損害” “獻身”等義項的納入,擴展了“犧牲”情感色彩的滑動空間。可以看到,現代意義的“犧牲”在日本現代文學起源期的代表人物夏目漱石、二葉亭四迷、田山花袋等人的著述中頻頻出現。與此同時,在日本也正聚集著一批晚清流亡或留學的中國人。因此,“犧牲”一詞“放棄所有或應有的行為”的用法,就主要由他們率先引進國內。此前,國內學者、作家罕有如此使用“犧牲”一詞的。

從晚清文獻數據庫的檢索結果來看,1899年前使用“犧牲”的文獻幾乎都取“祭品”之義。而作為新詞使用的“犧牲”,在引進之初的主要使用者多為在日的中國學生或流亡者。1902年至1904年,“犧牲”一詞主要出現在《新民叢報》《浙江潮》《湖北學生界》等在日創辦的刊物上。與此同時,辦刊者重點選取了教育、法律、史志、地理等類書加以譯介,如《英國革命戰史》《史學通論》《拿坡侖傳記》等書,都在新的意義上使用“犧牲”一詞,且皆譯自日人著述。1903年,戢翼翚翻譯的《萬國興亡史》在談及教派紛爭時,稱“為是而犧牲幾千萬之生靈已可料及”(18)松村介石:《萬國興亡史》,戢翼翚譯,覺民社,1903年,第127頁。。就文學作品而言,旅生的《癡人說夢記》、吳虞的《學究新談》、蘧園的《負曝閑談》等,譯作《鐵世界》《偵探談》《愛河潮》《秘密海島》等,也往往將“犧牲”與“一身” “此身”連用,而這正是日語中“犧牲”的常見用法。(19)如明治二十九年(1896)出版的《和英大辭典》,解釋“身ヲ犠牲”(犧牲生命)為“to sacrifice oneself(as for the sake of some noble object)”。由于助詞“ヲ(を)”常用來連接動作及其對象,近代有東學背景的知識分子便直取日語“犧牲(犠牲)”的用法,將以往主要代指祭品的漢語名詞“犧牲”化為動詞。例如福澤諭吉的《忍耐論》(《瘠我慢の説》):“當時幕府內部の物論を排して旗下の士の激昂を鎮め、一身を犠牲にして政府を解き、以て王政維新の成功を易くして、これが為めに人の生命を救い財産を安全ならしめたるその功徳は少なからずというべし。”(當時他排除了幕府內部的議論,平息了旗下之士的激昂情緒,犧牲自我,解散政府,加速王政維新之成功,因此挽救了人們的生命,保護了人們的財產安全,此功德可不謂小。)再如梁啟超翻譯的政治小說《佳人奇遇》,在談及意大利建國英雄峨馬治(加里波第)的事跡時,特意提到他的妻子在逃亡途中為了不拖累丈夫自縊而死,臨終留下“為國家人民,犧牲生命,死亦無恨”(20)《佳人奇遇 卷五》,《清議報》第15冊,1899年5月20日。據聚芳閣1925年《佳人之奇遇》第183頁,此處日語原文為“妾今國家人民の爲めに生命を犧牲に供す、死して亦恨なし”,然而1886年博文堂版無此段文字。的慷慨之言。可以看到,此處不再遵循“為……之犧牲”的表述,而是將生命當成了犧牲動作的指涉對象。也就是說,至遲在1899年,漢語中用“犧牲”指“放棄”的用法已經誕生。此外,以作新社為主的部分出版機構,從創立者到編務人員,大多曾東渡日本,故由其出版的國人自撰新書或歐美譯作,都在指涉“放棄”的層面使用“犧牲”一詞。

在此需要補充討論的問題是,為什么近代中國人的思想和話語中需要一個“犧牲”?如果我們回到晚清士人的精神世界,可以發現今日“犧牲”概念的勃興,其實與現代民族國家意識的崛起有著緊密的聯系。普遍的觀念改變一般都和重大社會事件有關。(21)金觀濤:《觀念史研究:中國近代重要政治術語的形成》,法律出版社,2010年,第422頁,第17頁。繼《南京條約》后,《馬關條約》《辛丑條約》的簽訂,進一步撼動了中國主權,國人強國保種、救亡圖存的訴求已臻高潮。無論如何,帝國主義全面掠奪的陰影已籠罩和深入國民的日常生活,大眾視野中本國與彼國的界限日漸清晰。加之,戊戌變法后儒學在一定程度上淡出公共領域。(22)金觀濤:《觀念史研究:中國近代重要政治術語的形成》,法律出版社,2010年,第422頁,第17頁。此時,以本土本族的政治權威和種族血脈為坐標的殺身成仁、舍生取義、忠君報國等倫理,一方面因政權式微、種族危機、儒學收縮而模糊了目標,再提及“仁”“義”已不合時宜;另一方面 “忠君報國”所維系的華夷之辨的文化優越性想象,一時間難以與西方勢力的強烈存在感相互適應。但毫無疑問,國人維持本民族生存的強烈愿望仍在發揮影響,這就需要一個繞開舊概念的內在限制(仁、義,華、夷),準確指代這一行動的語詞。在這種情況下,既不規定對象,又避免中西間比較的帶有普遍意味的“犧牲”,成為溝通新與舊的概念工具。(23)參見章可:《清末民初“傳統”的出現:概念史視角的考察》,《史學月刊》2020年第4期。源于西方再經日本轉手的“犧牲”,以其所蘊含的“競爭” “奉獻”等新的時代精神,一方面擺脫了傳統儒學的倫理色彩和“老大中國”的文化優越感,另一方面又連綴著以往殘留的本民族文化,為概念注入了歷史的厚重感,故為學者和作家所樂用。

需要指出,與大多數外來新詞匯不同,“犧牲”的本義與新義在清末文學中是交替使用的。一方面,傳統用法依舊活躍在清末文壇中。例如擁有眾多讀者的林紓,因為結構謹嚴、言辭雅潔的桐城派古文而名重一時,其譯述作品中的“犧牲”仍保持著傳統的用法,并不見“奉獻” “放棄”等義項。(24)參見哈葛德:《蠻荒志異》,林紓、曾宗鞏譯,商務印書館,1906年,第107頁,第153頁;達孚:《魯賓孫漂流記》,林紓、曾宗鞏譯述,商務印書館,1905年,第41頁,第77頁。上述譯述中的“犧牲”皆為舊義。

在他贊頌北洋水師的英雄們為國犧牲的《徐景顏傳》中,使用的詞匯是“從容就義”(25)林琴南:《徐景顏傳》,《畏爐文集》,商務印書館,1934年,第28頁。。另一方面,新舊義項的遞嬗痕跡較為明顯。例如,《繡像小說》1903年刊登的《月球殖民地小說》中有這樣的表述:“倘若遇著祭天神的大典必須宰些民人做犧牲”(26)荒江釣叟:《月球殖民地小說》,《繡像小說》1904年第34期、第38期。,“徒然犧牲了自己的身體”(27)荒江釣叟:《月球殖民地小說》,《繡像小說》1904年第34期、第38期。。顯然這兩個“犧牲”是該詞新舊兩種用法的混雜。總之,作品面世的時間愈晚,“犧牲”愈集中在新的意義上被使用,其故有義項逐漸被壓倒和取代。正如當時的報刊在談論犧牲時所說:“無論為新黨為舊黨,頗能實行此二字。”(28)《說犧牲》,《重慶商會公報》第三年第27號,1907年11月20日。在晚清知識話語的爭訟場中,“犧牲”成為解釋國家和民族、個人與集體、私利與公益等相互照亮之概念的重要載體。自日本流入的新詞“犧牲”,打破了該詞的古代含義,在現代漢語中安營扎寨。

當“犧牲”這一概念從日語進入漢語時,意義與其說發生了“轉型”,不如說在中國的地域性環境中得到了再創造。(29)參見劉禾:《語際書寫:現代思想史寫作批判綱要》,上海三聯書店,1999年,第36頁。那么,我們不禁要問:“犧牲”一詞最初是以何種面目進入中國的?知識分子又是如何操縱該詞來輸出其思想主張的?

(一)“犧牲”被理解為資財交換

晚清部分留日者對“犧牲”一詞的使用,多與國家經濟、資財交易相關,從而使該詞原本的禮俗內核與祭祀意味在一定程度上被更改。1899年,《亞東時報》登載的《支那保全論》在論證列國聯合擔保能夠減少中國的損失時寫道:“同盟也者,本為利害而合者也,受其擔保者不免被將一國利益供其犧牲。”(30)有賀長雄:《支那保全論》,飛天道人譯,《亞東時報》1899年第5號。其中,“犧牲”一詞的內涵較前擴大了很多,指外交情境中耗費他國資財的行為。可見,“犧牲”意味著國家間財物交易和利益的轉讓,而與宗教禮俗關系不大。再看1901年錢恂在日本撰寫的《財政四綱》,同樣也將“犧牲”一詞運用到了經濟領域。他談到國債問題時稱:“倘戰爭一起,關于國家之榮辱隆替,國民自應有勇往敵愾之心,當局者茍善為激勵,則以其一部之財產供國家之犧牲,亦屬人民報國所愿”,并認為拖欠國債,而向民眾征收巨額租稅“以供一部債主之犧牲”(31)錢恂:《財政四綱·國債》,自刻本,1901年,第4頁、第27頁。,對百姓不公。根據1885年(明治十八年)出版的《學校用英和字典》,編者將sacrifice譯成日語“犧牲”和“租稅”(32)小山篤叔編譯:《學校用英和字典》,自印本,1885年,第383頁。,可以推知,當時日本已經掌握sacrifice一詞“捐棄私利向國家上供”的意義。因此,與其并置的“犧牲”,也應該有相同的意義趨勢。由此推斷,此處錢恂應是搬用日語中的用法,將“犧牲”用于國家財政領域。以上所舉的兩例抽空了“犧牲”在漢語中的傳統意義,使其顯得中立而不受制于意識形態,變成純市場行為。 “犧牲”被經濟事務收歸的語言學現象,是晚清知識分子關注資本主義經濟侵略與分配正義問題的表征,同時也顯示出該時期現代西方經濟觀在中國的普及和推行。在作為社會基礎的經濟領域,“犧牲”獲得了中性的詞義,也就預示著其他語境對該義項的接收。

(二)“犧牲”指權利的“讓渡”

晚清救國學說在宣傳其經濟構想時,離不開對“犧牲”一詞的使用。不過,實行“讓渡”的主體和受用對象,則人言各殊。這種沖突在革命派和改良派的對峙中尤為明顯。1906年《民報》上馮自由的一篇文章,將土地國有化比作美國當年的廢奴運動,謂“土地國有之制,固非橫領強占之謂也,特犧牲少數之私利而化為大多數之公益”(33)自由:《錄〈中國日報〉民生主義與中國政治革命之前途》,《民報》第4號,1906年5月1日。,幫助民生主義者聲明自身關懷多數民眾的福利、追求經濟平等的取向。相較而言,梁啟超的經濟構想更注重對外抗爭。1902年,他將發展本國資本主義、抵御他國資本輸出,確認為經濟上的救國路徑:“惟有獎勵資本家使舉其所貯蓄者結合焉”,“珍惜而保護之”,“以抵當外競之潮流庶或有濟”。(34)飲冰:《雜答某報(續第八十五號):四、立憲政體之不能確立其原因果由滿漢利害相反乎(續),五、社會革命果為今日中國所必要乎》,《新民叢報》第4年第14號,1906年9月3日。如此,即便在開始的幾年間“稍犧牲他部分人之利益,然為國家計所不辭也”(35)飲冰:《雜答某報(續第八十五號):四、立憲政體之不能確立其原因果由滿漢利害相反乎(續),五、社會革命果為今日中國所必要乎》,《新民叢報》第4年第14號,1906年9月3日。。梁氏進而批評社會革命論者煽動勞動者排斥資本家,導致本國經濟裹足不前,放任外國勢力侵占市場,需承擔亡國罪責。對此,《民報》痛斥梁啟超“非均少數利益于多數”的做法“不智也”,并指出他主張的保護貿易原則“又令我國反為攘夷鎖國之時代”。(36)民意:《告非難民生主義者》,《民報》第12號,1907年3月6日。梁啟超鼓勵大資本家的出現,對主要代表資產階級中下層的革命派來講無異于“劫貧濟富”。因此,革命派不僅呼吁節制強大的私人資本,以保障勞動者的生活,而且還要贏得民族獨立。

前面提到的洋務派對新詞的拒絕,是為了維持中學在意識形態和社會體制中的地位。據此,可窺見在其政治設想中中學與西學軒輊分明。與張之洞等人接納、取用西學實務的做法不同,維新派注重對社會組織形式的搬用與嵌合。例如,早期維新派鄭觀應在解說以國為重的政治之道時,以歐美政治名家“俾士麥、羅士福寧犧牲人民而偏重國”為范型,主張無論君主制還是民主制,偏重民還是偏重國,都“未有不中央集權”,故期望人民“毋各懷私利,上下同心”。(37)鄭觀應:《致鄧用甫太守書》,《鄭觀應集》(下),夏東元編,上海人民出版社,1988年,第408頁。此處的“犧牲”是參照盧梭《社會契約論》達成“民與國相互為用”的一種讓渡行動,指向個人賦權于政府而建立強有力的國家,所以既無褒貶,也無明顯的神圣意味。

可以想見,“犧牲”的意義,知識階層雖然各持己見,但它作為一個對接公私的概念范疇,已然有私有財產及在此基礎上個人權利的浮現。相對在“溥天之下,莫非王土”的觀念下,不存在私產,也就缺少對個體權利的認知。因此,“犧牲”在公私雙向滲透的倫理秩序中,成為處理君臣關系的行為實踐和等級象征。當國家與個人的緊張被化解整合進“五倫”的社會規則時,也就無所謂“讓渡”。所以,當晚清知識分子在利用“犧牲”構想民族國家經濟體制的同時,不僅在一定程度上從傳統的倫理結構中撤退,為國家與個人設立了邊界,而且使該詞順利進入晚清的政治場域之中。

(三)“犧牲”是一種凝聚國族的楷模倫理和國家道德

中國的“公”觀念中滲透著濃重的天的觀念。(38)溝口雄三:《中國思想史中的公與私》,載佐佐木毅、金泰昌主編:《公與私的思想史》,劉文柱譯,人民出版社,2009年,第42頁。所以,受命于天的王權政治秩序將超自然(天)崇拜和政治共同體(公)崇拜統合起來,這使得“犧牲”除了表示神化政權的祭祀儀軌之外,還有支撐王權政治運行的道德內涵。縱然擔當中介的“犧牲”能夠召喚強大而神圣的“公”想象和“公”道德,但同為“公”,封建王朝的天下之“公”和現代國家之“公”是不同的。天下之“公”是維護君王、天子等掌權者的道德規則,國家之“公”則是在作為整體的民族國家中為保全個人權利的道德責任。(39)參考李向平、楊洋:《公私反轉:當代中國社會的道德實踐機制》,《文史哲》2021年第2期。因此,具神性的美德不再困于天子圣賢,而成為大眾可以享有的品質。

“如果一種崇高和文明的民主要生存,那么我們普通的公民必須變得像是神或是英雄一般的人物。”(40)赫伯特·D. 克羅利:《美國生活的希望:政府在實現國家目標中的作品》,王軍英、劉杰、王輝譯,江蘇人民出版社,2006年,第372頁。出于對文明和民主的渴望,當時部分留日并且有革命傾向的人士,在這一時期就賦予“犧牲”宗教般神圣美德的含義。1903年,留日學生刊物《浙江潮》的主編蔣百里描述使民族立于世界的國魂時,說宗教魂“能犧牲一身以為眾生”(41)《社說:國魂篇》,《浙江潮》1903年第1期。。在他看來,雖然科學涌進,但宗教仍在一定程度上能夠統一人心,不可誣蔑。為精神價值而進行肉體了斷的做法,是被他欣賞的。同樣的,蔣智由在談論日俄戰爭的文章中指出,如果日本人沒有“勇敢之精神,與其名譽之感念,及發于忠義愛國,不憚犧牲其身以救其國家之美德”(42)觀云:《日俄戰爭之感》,《新民叢報》第46、47、48號,1904年2月14日。,即使取歐洲先進制度,模仿西方的文明,也不能使得國家強盛。一方面,在指向維護國家主權的情況下,犧牲這一動作有效地通達了精神的崇高;另一方面,這里犧牲行為的發生建立在主體對環境有清晰認知,并能動地掌握犧牲的基礎上。行動者既確立了自身在犧牲活動上的權威,又知曉利群、愛國的動機/目標。這令語言的表達者在“犧牲”一詞“剝奪、拋棄、滅絕”的含義之上,構建起精神性的勝利,并遮蔽了犧牲在事實上的恐懼,達成了悲劇和神圣的美學意義。如伊格爾頓所言,這種自我獻祭的犧牲機制,“從自然機制躍向了文化機制,從神話躍向了悲劇,從宗教和儀式性轉向了文化與政治”(43)特里·伊格爾頓:《論犧牲》,林云柯譯,上海人民出版社,2021年,第79頁。。

可以看到,“犧牲”被清末知識分子導入后,是在以下三條軌道中使用的。其一,多用在市場交換等行為的經濟場域中。犧牲作為標記市場消費行為的符號,并不伴隨著分出事物高低主次的價值評估。而該詞作為中性術語的歷史,也是與有道德判斷的賦義協同發生的。其二,經過革命派和改良派等人的譯介和論說延伸到了政治領域,從而成為塑造新的國民道德的通道。其三,由個體在犧牲活動中能動性的凸顯,在群與國的引導下,“犧牲”成為一種神圣的倫理道德。與此同時,“犧牲”的不同話語場域及其不穩定狀態,暗示了救國路徑的多種可能性。而在甲午國恥后,整合新的民族主體的語境,使一個可以依據論者需要而被信手拈來的開放概念出現了某些定向的組合。

一般認為,1895—1915年是“日本譯名大量涌入漢語的時期”,“漢語不但從日語接受了新詞,還刷新了舊詞詞義”。(44)沈國威:《詞源探求與近代關鍵詞研究》,《東亞觀念史集刊》2012年第2期,政大出版社,2012年。“犧牲”由外來詞進入現代漢語詞匯體系,也體現了這個規律。現代意義上的“犧牲”,是接受、認同民族國家觀念后應然的行動。相應地,晚清國家觀念的生成也大致符合域外觸發與中外結合的軌跡。正如陳獨秀所說:“愛國心為立國之要素,此歐人之常談,由日本傳之中國者也”(45)獨秀:《愛國心與自覺心》,《甲寅》1914年第1卷第4號。,為國家犧牲的觀念最初進入中國時,攜帶了大量日本基因。也就是說,經過日本改造與闡釋的國家觀念,在20世紀最初十年中更具話語優勢,而其西方母體的反響則稍顯冷淡。

從詞源的角度來看,自1890年代起,在中國言論界登場的“犧牲”,承載了一個經日本再生產、以西方為參照的關系秩序的想象。而承接這一想象的中國古老的犧牲獻祭傳統,(46)楊聯陞:《中國文化中的“報”、“保”、“包”之意義》,貴州人民出版社,2009年,第82頁。一定程度上可以說是中國的宗教信仰。它雖然也會卷入與權力的聯盟中,但是其內在精神不可能被政府機構完全把持,連王權也無法摧毀其間對徹底效忠國家的抗拒。何況,“具有世俗宗教特征的國家權力,本身就具有一種‘信仰與反信仰的雙重機制’ ‘宗教與反宗教的雙重功能’”(47)李向平:《信仰是一種權力關系的建構——中國社會“信仰關系”的人類學分析》,《西北民族大學學報(哲學社會科學版)》2012年第5期。。這就為“犧牲”自身規律的激活開辟了巨大的空間。于是,清末“犧牲”組構的活性,使得“犧牲”的所指在這種增殖中播撒開來。而“犧牲”一詞本身,也從此成為本土知識分子詮釋和想象未來國家與社會的“元語言”。

三、“犧牲”與未來中國的多重想象

雖然晚清“犧牲”的言說者各持己見,沒有達成共識,但“犧牲”作為一個討論/建立國家而無所不包的概念范疇,已然成為時代的共同語言。由一代思想巨子梁啟超主要負責的《清議報》《新民叢報》,自創刊起便大量使用新詞“犧牲”,不僅在時間上先于其他報刊使用該詞,而且使用頻次遠超他刊。以梁啟超為重點,分析他對“犧牲”的言說,能幫助我們從側面觀察晚清書寫“為國犧牲”的多重架構。

《清議報》時期,梁啟超發表了《滅國新法論》,文中有這樣的話:“人之愛我何如我之自愛,天下豈有犧牲己國之利益而為他國求利益者乎?”(48)參見任公:《滅國新法論(續前稿)》,《清議報》第86冊,1901年7月26日。據后文,該觀點采自何啟的議論。經筆者查找,推測梁啟超的觀點取自《新政始基》中“嗚呼,慢人心而隳至計,貪茍且而失先機,使此五萬萬元借款出自華人,吾何必為中國憂?乃轉借挪移,名俱自外,豈外人之愛我反勝于我之愛耶?”當“不自愛”和“犧牲己國之利益”為同調,就反向把國家損益與出乎于我的愛相銜接,完成了對愛國能動性的發現。而早在兩年前,歐榘甲已在該報根據“凡國之將強也,必先有仁人君子為國家犧牲者焉”的論斷,真誠呼喚“同胞君子其勉為國家犧牲”。(49)無涯生:《論政變為中國不亡之關系》,《清議報》第27冊,1899年9月15日。《清議報》的作者批評國人善做順民,不管是義和團還是日本或者其他軍隊勢力掌權,只要不涉及切身私利,就不問其善惡正義與否,聽之任之,服從統治,并質問國人“彼對人言忠愛,然未嘗蹈為國犧牲之義也”(50)《論議和后之中國》,《清議報》第71冊,1901年3月1日。,指出國人纏繞在個人利害的網絡中,而缺乏真正為國犧牲的信念。

這種將強國之責交予個人承擔的主張,作為這一時期最具煽動性的言論,立刻在反對專制的運動中擔負起重要作用。當然,在該強有力的學說演變為公共話語的歷程中,也有不少類似的表述。梁啟超本人就曾在1899年反思到:中國的義俠風氣已斷絕千年,國家改姓換代,卻沒有“革政之事”,更從未聽過有“因國政而以身為犧牲者”(51)哀時客:《愛國論(一)》,《清議報》第6冊,1899年2月20日。,致使國家淪落至今日的頹敗之態。他們用“犧牲”敘述以往的歷史,便是把它用來作為評價前人思想信念的范尺。需要指出,盡管“身為犧牲”的做法自古有之(如《呂氏春秋》載,成湯禱雨桑林,“剪其發,磨其手,以身為犧牲,用祈福于上帝”),但滿足他所謂以國家政治革新為目的的行動者,似乎都無法得到梁啟超對其甘愿犧牲的“義俠”身份的承認。細想之下,這似乎有些武斷,但考慮到梁啟超政治主張中的日本文化因素,也就不難理解為何他會有此結論。

差不多在同一時期,《申報》頭版有一篇為政府辯誣的文章義正詞嚴地說:“日人自強之術無他,在以身命為國家之犧牲而已”(52)《日人論華辨》,《申報》1899年9月12日。,將“犧牲”抬舉為一種不容辯駁的強國方針。之所以當時自家族國家觀延伸出的“犧牲”觀念成為日本社會的道德共識,實緣于明治維新后資本主義經濟的制度性要求。而這種堅確、獨斷的愛國態度和行動意旨,在梁啟超翻譯的日本政治小說《佳人奇遇》(東海散士著《佳人之奇遇》)中有相當清晰的表述:佳人見我落淚,立即以不屈不撓之精神勸誡,宣示理想的人生在于“為國為民,灑滿腔之熱血,視身命如犧牲,死而后已耳”(53)《佳人奇遇(卷二)》,《清議報》第5冊,1899年2月1日。。小說也談到英國女史見英女皇即位后印度的慘狀,決定馳援前線,“慨然誓以身報國,供作犧牲”(54)《佳人奇遇(卷一)》,《清議報》第3冊,1899年1月12日。。這兩處的“犧牲”既可以說是對舊詞的挪移,也可以說是在民族國家想象下對舊詞語境的延展。此時,“犧牲”與“身命”“報國”等概念一同登場,不斷彼此滲透。隨之,“犧牲”這個原本將視野封閉在本族本土、頗有宗廟和超驗意味的概念,其指代的行動不僅由祭祀禮俗擴展到實際的人力支撐,而且不再以維護天朝的穩定為目標,而代之以國家整體的進化革新。另外,本身攜帶著鮮明的宗族意涵的“犧牲”,也使得此一時期“犧牲”所意味的舍命強國,極易與傳統的血緣種族相交融,進而孕育出一種民族主義意識下的“國家”概念。(55)參見方維規:《概念的歷史分量》,北京大學出版社,2019年,第137頁。這一套從“愛國是義務和責任”到“付出/放棄私利(生命)”再到追求“變革、進化、富強之國家”的基本敘述架構,屢為后世繼承。

既然如此,“犧牲”便可以被用來作為詮釋和想象未來中國的主旋律和敘述集合體。至于“犧牲”的具體內容,則各有祈向。如革命派知識分子接受日譯詞“犧牲”時,除了主權獨立,還強調國民發自內心的認同,也就是朱執信所謂的“心理的國家主義”。即民眾愛國的犧牲是建立在能動的反對君主專制和清朝統治的前提下的,而不是遵照法理的執行和服從。他堅決控訴以愛國為名義的奴役壓迫,不滿使民眾“犧牲其身而不惜”(56)縣解:《心理的國家主義》,《民報》第21號,1908年6月10日。的行為。同一時期,革命會招致戰亂的說法甚囂塵上。對此,汪精衛發文反駁。他指出,專制政體下的君主好大喜功、窮兵黷武,也會發動戰爭,所以戰爭并非革命專有。況且“蓋戰事至危,所犧牲者國民之生命也,所損耗者國民之財產也”(57)精衛:《駁革命可以召瓜分說》,《民報》第6號,1906年1月10日。,革命絕不會輕易發動戰爭。汪精衛這種考慮多數民眾個人意愿、真實需求的做法,實際上反映了革命派民權主義的主張。而這正是犧牲的觀念落實為犧牲行動時需要解決的:為之付出的目標與真正實行“付出”行為的主體的意愿是否契合的問題。這一意愿牽涉到付出的態度是積極還是消極,程度大小、方式途徑以及未來的終極想象。革命派理想的情形是民眾通過積極“放棄”而主動犧牲。如果沒有對犧牲的信仰,國家就不過是一架施行高壓統治的機器。而與此同時,民眾是否值得“犧牲”也成為評判國家的標準,可以據此判定這一政體存在的合法性。

與革命派相比,梁啟超更強調國家對外獨立的重要性。這也使得他在以國家為本位時,壓制了個人與家庭的聲音。例如在國家獨立問題的提法上,他的倡言與日本福澤諭吉的學說十分接近。一方面,國家的存立依賴人民的團結與犧牲。例如福澤諭吉“所謂國家的獨立,國家的文明,是指一國的人民團結一致保衛國家獨立,維護國家權利和尊嚴而言”(58)福澤渝吉:《文明論概略》,北京編譯社譯,商務印書館,1959年,第186頁。的主張,就可妥帖地搬用到梁啟超的文章中。梁啟超在《國家主義教育》《開明專制論》中關于為國犧牲的表述,也與福澤諭吉“如果國家遭到侮辱,全體日本國民就應當拼著生命來抗爭,以期不使國威失墜”(59)福澤諭吉:《勸學篇》,群力譯、東爾校,商務印書館,1958年,第4頁,第14頁。的表述吻合。另一方面,個人獨立素養的形成是國家獨立的前提。受到“人人獨立,國家就能獨立”(60)福澤諭吉:《勸學篇》,群力譯、東爾校,商務印書館,1958年,第4頁,第14頁。的國與民關系論說的深刻影響,《新民叢報》登載的俾斯麥傳記中,就有“能建國家獨立不撓之國基,必先養一己獨立不撓之根”(61)蛻庵:《鐵血宰相俾斯麥傳》,《新民叢報》第34號,1903年6月24日。的表述。不難看出,在為國犧牲的問題上,梁啟超對福澤諭吉的效法是比較到位的。

富于反諷意味的是,當福澤諭吉以富國強兵為目的,試圖緩和日本國內矛盾時,卻以出兵朝鮮為策,發動“日清戰爭”。實際上,潛藏在戰爭動機之下的,正是強調為國權犧牲的國家主義觀念。福澤諭吉在自傳中說:“‘日清戰爭’這種官民團結一致的勝利,實在令人高興”,“新日本的文明富強都是先輩遺留的功德所致”。(62)福澤諭吉:《福澤諭吉自傳》,馬斌譯,商務印書館,2016年,第262-263頁。這種國家意識支配下的戰爭行為,使日本一舉成為軍事強國,并在此后憑借庚子賠款實現了富國目標。但也正是這場發生在甲午年的戰爭,幾乎傾覆了清帝國,掀起了瓜分中國的狂潮,并帶動了中國對日本思想文化的反向吸收。當梁啟超動用日本國家意識在強國方面的權威性,來證明為抵抗外侮而培養犧牲道德的正當性的時候,也掉進了日本學者劃定的框架,即進化論下強者傾軋弱者的邏輯,隱微地承認了日本在對外擴張需求上的正當性。正如同樣以“犧牲”觀念瞻望未來的美國,“任何一種使得美國能夠更完全實現其公開標榜的價值觀的運動都產生于某種形式的公共神學。但是每一場擴張戰爭和對少數族裔及移民群體的各種形式的壓迫亦復如是”(63)羅伯特·貝拉:《背棄圣約——處于考驗中的美國公民宗教》,鄭莉譯,商務印書館,2016年,第197頁。。這也是全面師法強國的“犧牲”來表述中國獨立自強的愿望并不妥當的緣由之一。

幸運的是,清末“犧牲”在中國的狂飆突進,不僅僅是對日本知識的平移,而且和知識分子以救亡圖存為目標開掘傳統、重釋經典的行動相伴隨。正像托克維爾分析的那樣,幫助美國生成自我犧牲這一公共精神的“正確理解的利益原則”,也是與民族的宗教信仰和習俗相協調的。(64)托克維爾:《論美國的民主》(下卷),董果良譯,商務印書館,1991年,第656-658頁。在清末,我們可以看到,被《民報》稱作“犧牲生命運動革命者”(65)巡耕:《歐美社會革命運動之種類及評論》,《民報》第4號,1906年5月1日。的無政府主義者,將革命的暗殺與古代俠客的刺殺相聯系,以佐證暗殺的正當性。有報紙談到“暗殺鼻祖”萬福華刺殺王之春事件時,說此事“能與俄國虛無黨并駕齊驅”(66)《萬福華槍擊王之春》,《東方雜志》1905年第12期。,但令人失望的是,刺客不但未命中,而且在審訊時供出同伴,于是只能得到“方之古游俠蓋去之遠矣”(67)《論行刺王之春事》 (上),《申報》1904年11月23日。的評價。行俠仗義的暗殺與犧牲不僅激化了對烈士頭銜的追逐,而且說明晚清為革命而犧牲的行動在組織上的無序性。盡管革命派有意照亮主體的能動性,但這種盲目為國權犧牲的弊病,仍在該時期內沒有得到充分的認識。這也是馬克思主義思想進入中國后,“愛國”被作為一個問題提出的重要原因(68)例如,陳獨秀《我們究竟應當不應當愛國》、瞿秋白《民權主義與蘇維埃制度》都對不計后果的愛國進行了批駁,將民眾盲動的愛國犧牲視作舊學說未論述到位的思想漏洞。,同時也是后來的政黨在強調犧牲精神時拒絕暗殺、嚴明紀律的緣由。(69)例如,中國共產黨領導人瞿秋白在《俄國資產階級革命與農民問題》中強調“共產黨絕不注重暗殺”。

聯系晚清知識分子的一系列犧牲論述,可以洞察到他們在創造性的發揮中,不免因勢利導地對“犧牲”的詞義進行增刪揀選,甚或因文化背景的偏差而誤解誤用。新的思潮在不斷的判斷、選擇與創造中,得以輸入沉睡已久的中國。也正因此,從日本回歸的“犧牲”因“橘生淮北”而產生的含糊感,絕非舍生取義、殺身成仁、忠君報國可包攝,也異于可能引發負面聯想的“西化”“歐化”,而是承載著進步的意涵。雖然為國家未來而犧牲個人利益的主張,不時被立場相對的論者拒斥,但在同一語境中“為國犧牲”的行為和意識本身卻從未被“污名化”。要么傾向把民眾的犧牲意愿看作建立國家的基礎,要么以國家的名義要求民眾犧牲。即便其中潛在的張力未能被消解,但對“犧牲”的認同,其實說明了將犧牲者和國民兩種身份統一起來,創建一個被民眾熱愛著的國家的愿望。

不論如何界說“犧牲”,未來對于現在的超越始終是知識分子討論的思想主線。在“犧牲”觀念支配下的國家認知,就是進步主義心態下的未來烏托邦。不過,他們試圖一勞永逸地取消為王權獻祭犧牲,不再為五倫秩序殉道時,也造成了權力話語系統的空位不斷被新改良的“犧牲”所占據。這反而會鞏固系統本身,加大對暴力的迷信,導致志士走上一條恢復其神圣命意的道路——以生命獻祭。正因為沒有“犧牲”的共同體是落后的、是舊中國的、是不足取的,故而“犧牲”進一步被用來作為評斷人事的依據。晚清紛繁的救國敘事便展示了“為國犧牲”這一盤旋不去的題旨。

四、“犧牲”與救國敘事的開展

孟德斯鳩認為專制的社會必有專制的習俗和奴役性的教育,因此若要求還未走出專制王朝陰影的民眾去創立新的現代國家,那么必須為之做好道德準備,這樣才能孕育出與此匹配的理想國家。就“犧牲”這一被大加改造但從未被放棄的概念來看,人們向往的是在一個先進的政治結構中部分保留舊的修辭和精神。因此,敘述“為國犧牲”,其實是調節舊道德與新的國民精神之張力的手段。但是,為國犧牲的意識缺乏具身感,難以被把握和捕捉。事實也證明,學理性的探討有心無力,并不能在短時間內重新架構出一套國家觀念。另外,感性情緒的煽動,對慘烈現狀的展示,也無法使理想國家、犧牲精神顯形。而文學恰恰在照亮未明的文化、精神、心靈方面有著先天的優勢。正因此,晚清救國志士們才將目光投向了文學領域。通過描畫理想的國家、書寫具有典范意義的犧牲事件,期待小說發揮政治功用。

不過,只要求國民效忠國家,而不強調國家保障個人權益,很難讓民眾真正領會為國犧牲的合理性所在。因此,晚清此類小說亟待回答的問題有兩層:其一,何者為國,這種通過犧牲行動所建立的國于民眾有何正面影響;其二,通過怎樣的犧牲才符合“為國”的期待。

圍繞國是什么的問題,晚清小說試圖通過造境來宣傳國家的美好未來,激勵和喚醒民眾為國犧牲的熱情。與以映現人生體驗為動機的寫作不同,通過文學創建國家、想象國家的書寫,更多將政治作為文學活動的出發點與落腳點。以梁啟超為代表,在他的提倡下,晚清新小說中有許多樂于制造“理想中國”的文本。被稱作“20世紀中國小說開幕禮”(70)許子東:《1902年:中國現代小說的開幕禮——梁啟超〈新中國未來記〉》,《名作欣賞》2020年第28期。的《新中國未來記》,就是這樣一類政治幻想小說。《新紀元》《新年夢》《新中國》等新小說對中國形象的描繪,則與其一道開創了民族國家敘事,使缺失的“國家”經過文學書寫也得到了無意識的代償。即使這些作品的結構模式為誤入異境的夢見未來式和發現仙島式,其中呈現的理想世界也大多建基于現實場景,幻想色彩不算突出。而小說對為國犧牲的探討,就是設計未來的表征。例如《新中國未來記》第三回,李去病與黃克強兩人就革命與改良爭持不下。李氏指出文明進步必須經過流血革命,因此“今日的中國,破壞也破壞,不破壞也要破壞”,并提醒黃氏要遵循人群進化之理,“犧牲現在的利益以為將來”。(71)飲水室主人:《政治小說:新中國未來記(稿本):第三回:求新學三洲環游,論時局兩名士舌戰》,平等閣主人批,《新小說》1902年第1年第2號。黃氏則抓住盲目移植自由、平等可能造成的慘烈后果予以反駁,認為在中國“國民自治力未充實”的情形下,實行民權只會造成更大的破壞。這里,與“犧牲”一同出現的是“革命”與“改良”的尖銳對抗,而演說和辯論的形式則為慷慨激昂的情緒提供了恰切的出口。在《新年夢》里,“中國一民”循著鐘聲進入了一個商討強國政策的會場。作者借講壇人之口,條陳他改換晚清外交頹勢的構想:通過私財歸公,實現恢復東三省和撤去租界的目標,把“冒充管事的,號稱富人的”“藏在家里,窖在地中,存在外國銀行,這些錢統統計算起來”(72)《新年夢》,《俄事警聞》1904年2月20日。,犧牲大地主、大資產階級的利益,爭取國家主權。這番對犧牲的討論,最終產生了道德理想國的藍圖。愛國志士們作為新道德的化身,在爭論中設計國體、想象政事,將犧牲在內的思想植入社會文化,并按照此前的構想開啟建國實踐,參與促進自覺為國犧牲的行動。在國與志士的互動中,“國”的命運與“我”的命運相互牽扯,“為國犧牲”在起承轉合之中也就成為志士的宿命。于是,造境的烏托邦敘事就與人物“為國犧牲”的實踐呈現出同構關系。

這種通過幻想嫁接現實與未來的嘗試,證明要想通過文學為國家塑形絕非天馬行空的幻想。只有把握想象的力度,將生命體驗植入,才可能喚起民眾為國犧牲的道德自覺。然而,在創建理想國的途中,時人要么過度考慮讀者因素,壓制文學的政治功利性;要么注重理念輸出,忽略了讀者的閱讀期待。此外,雖然上述小說的作者分屬不同的派別,其政治主張和文學趣味各不相同,但編織的理想中國都回蕩著大同社會的影子。在這里,為國犧牲的觀念可以繞過民族國家的認知,與儒家救世主義對接。因此也要肯定,時人為救國故事造境的努力不僅超越了西方觀念,而且將中國傳統的道德精神重塑為“為國犧牲”的新品質。(73)此處受朱軍《晚清小說“反西方—超西方”的烏托邦想象》一文啟發,對其觀點做了延伸性的思考。參見朱軍:《晚清小說“反西方—超西方”的烏托邦想象》,《安徽師范大學學報(人文社會科學版)》2013年第3期。

在晚清救國小說中,為國犧牲的方式和路徑有被動效仿和自發覺醒兩種。在中介者的引導、操縱下,通過模擬習得的犧牲是被動效仿的犧牲;反之,犧牲者出于原創性的認知,主動感召他人,積極為國放棄利益,則屬于自發覺醒的犧牲。觀念原生程度的高低影響到主體對觀念的接受,表現為理解認識的深淺和落實為行動時的效果,一定程度上決定了救國故事的感染力。晚清文學在書寫兩種類型的犧牲時,有其性別意向與階層局限。

晚清文學中女性為國犧牲的故事多數屬于效仿式的犧牲。盡管在文學書寫中,人們多把女性視作主動投身犧牲行動的愛國者,但實際上更多是一種男性視角下女性救國的想象。由于晚清女性絕少有機會親身接觸現代觀念,因此文學作品中女性實施的啟蒙、救亡、革命行動就以觀念闖入的方式進行,闖入的方式包括現實中導師的傳授和夢境中的神啟兩種模式。在閨秀救國小說《女媧石》中,秦夫人組織的女子黨派專事暗殺,通過色誘男子、犧牲肉體,行愛國大義。新成員入黨時,秦夫人重申其黨宗旨,教導新人鳳葵“你須知道你的身體,先前是你自己的,到了今日,便是黨中的,國家的,自己沒有權柄了”(74)海天獨嘯子:《女媧石》,東亞編輯局,1904年,第41頁,第42頁。,并要求為國家的獨立自尊而脫離家庭關系,“生殖自由,永斷情癡”。(75)海天獨嘯子:《女媧石》,東亞編輯局,1904年,第41頁,第42頁。作為受教者的鳳葵不僅當場就欲反駁,而且稍后就觸犯黨忌、破酒色戒,這說明次生的“犧牲”觀念在征用女性身體過程中,會遭遇思維習慣和生活習性的反滲透。并且,《女媧石》中鳳葵、金瑟瑤等女性同操樂舞與干戈的形象,也潛藏著富有時代特色的婚戀理想和救亡焦慮。同時,小說中既沒有細摹流血壓迫的場面,更沒有抒發凄慘悲壯的情感。與其承認為國犧牲的觀念在小說中是與紅粉閨情捆綁展示的,不如說“犧牲”淪為了點綴紅粉故事的增色劑。現實的血雨腥風終究沖不進充滿機械密術、佳肴美曲的天香院。

除了同性間的開導外,女性“犧牲”觀念的啟蒙,還有夢境神授與現實生活中的導師相輔而行的方式,此類導師多由男性擔任。《新小說》刊登的《黃繡球》里,當黃繡球無意中問出“可不知世界上也有女子出來做事,替得男子分擔責任的么”時,丈夫黃通理一句“怎么沒有”,便觸動了黃繡球的“電氣”,從此放掉小腳。在她得病昏睡時,經過夢中的白衣娘子“瑪麗儂”的介紹,她不僅閱讀了講述希臘偉人故事的《英雄傳》,又豁然通曉經濟貿易、政治歷史、宗教文化等知識,從而自覺將法國革命女英雄羅蘭夫人視為精神引導者。此后,在丈夫的支持和培養下,黃繡球效仿羅蘭夫人新民強國,預備獨立自治。需要指出,黃通理的幫扶是成就黃繡球的關鍵環節。他“很出過幾趟門,隨處考察”(76)頤瑣述、二我評:《黃繡球》,《新小說》第2年第3號,1905年4月。,是有著報國自發性的知識分子,只有經他“化育”,羅蘭夫人的“神啟”才能有效觸發黃繡球的救國行動。

在外來的培養和教育下,為國犧牲的觀念被女性間接吸收。但當她們效仿他人奮起時,男性常常充當中介的角色,操縱著事件的走向,使得犧牲者的情感意識在粗放的筆調下沒有得到應有的呈現。因此,晚清以女性為主體的效仿式犧牲往往無法直擊心魄,為國犧牲的動員淹沒在虛浮的救國想象中。其中被遮蔽的夫妻倫理、俠義氣概才是小說真正的精神內核。不過,此類小說中閃現的家國情懷、革命星火也預示著真正具有自主意識的女犧牲者之誕生。

值得注意的是,并非所有女性的為國犧牲都是男性意識的投射。《自由結婚》中女主人公關關的王姓乳母,借關關因外國人大炮驚翻車馬而遷怒馬夫一事,教導其“留心國恥”,關心天下大事,“勿為富貴所害,做成一個柔弱無能之女子”(77)萬古恨:《自由結婚》,自由花譯,自由社,1903年,第23頁。,以此激發關關的志氣,研究新學。關關富足的政治思想使革命青年黃禍欽佩不已。兩人相知相愛,犧牲的激情與戀愛的熱情齊頭并進,最終群情壓倒了私情,女英雄轉而“替國家守節”。這里的女性不待男子指引,便可與其攜手報國、相互感染。

晚清作家們樂于將目標不同的犧牲進行捏合——刺殺本國暴君的行俠仗義、抵御外來侵略的愛國熱情、凄涼悲慟的神圣戀愛,是文本最基本的單位和話題。如果圍繞“為國犧牲”組合這些話題,能夠使民族國家的命運與個人欲望真正融合,被懸置的個體情緒也能夠落到實處。不過,一旦把國家看作擬人化的實體強制納入兒女情長中,就迫使國家大義、民族情懷委身于牝牡相求的世俗倫理中,無異于自降格調,損害了“為國犧牲”崇高的精神力量。況且,以集體為目標的犧牲行動要求嚴整的紀律,本質上與情欲的自由是水火不容的。不過,雖然這種生硬的拼接十分空泛,但也沒能阻止其在20世紀30年代的變體——“戀愛加革命”再度成為時尚。民族國家話語對戀愛的強勢收編,說明了清末最后十年與20世紀30年代的社會有著相似的情緒趨向。

觀念原創性的強弱并不是絕對的。盡管在愛國救國的犧牲中,晚清小說慣于給知識男性冠以先驅者的名號,但實際上意識絕無可能憑空覺醒,自發的犧牲也仰賴觀念的輸入與繼承。在陳天華的遺作《獅子吼》中,民權村的總教習文明種本為守舊先生,后受門生啟發,前往日本學習新學。他為了宣傳愛國精神到處奔走,在離開民權村前的最后一次演說中,仍舊強調“不論做君的,做官的,做百姓的,都要時時刻刻以替國家出力為心,不可僅顧一己”(78)星臺(遺稿):《獅子吼》,《民報》第7號,1906年9月5日。。此后,文明種的愛徒狄必攘實踐師說,前往漢口組織成立“強中會”。其會規指出“所謂國家,系指四萬萬漢人公共團體而言,非指現在之滿洲政府,必要細辨”(79)星臺(遺稿):《獅子吼》,《民報》第8號,1906年10月8日。,試圖通過反滿洲政府使中國強大。小說中革命黨人審血誠的事跡,就直接影射了轟動全國的蘇報案。審血誠自湖北游走到北京,志在將清廷賣國者斬盡殺絕,為國流血。因在破迷報館發文,披露中俄密約割讓東三省之事,煽動革命,而遭到小人告密,被慈禧下令亂棍打死。雖然《獅子吼》也構建了“民權村”這樣一個理想國,但就已完成的前八回而言,是在汲取眾多愛國志士事跡基礎上,對反清反帝的現實斗爭的書寫。而陳天華本人游學日本,研習政法,力學救國,最后為使國人警醒,以蹈海殉國的方式抗議日本政府的《清國留學生取諦規則》,也成為《獅子吼》中自發犧牲的最佳注腳。

與黃繡球從羅蘭夫人處汲取精神養料類似,晚清小說中的知識男性對盧梭有著很深的崇仰。相較而言,《盧梭魂》中的民族主義傾向不遜于《獅子吼》。小說將盧梭的個人自由平等思想,援引至國家權益的爭取上,為擺脫清朝專制統治、重獲民族獨立的目標提供了話語支撐。《盧梭魂》中出身富戶的少年志士華復,深感祖國“人情風俗”“壞到了萬分”(80)嶺南羽衣女士等:《東歐女豪杰、自由結婚、瓜分慘禍預言記等》,“中國近代小說大系”本,百花洲文藝出版社,1991年,第635頁,第652頁。,后因收到留洋表弟的來信,不顧母親阻撓,執意出洋留學。自“大和國”歸來后,華復“指天誓日,同心同力,愿替唐人洗去這幾百年大辱,奪回這幾萬里祖業”(81)嶺南羽衣女士等:《東歐女豪杰、自由結婚、瓜分慘禍預言記等》,“中國近代小說大系”本,百花洲文藝出版社,1991年,第635頁,第652頁。,自發開展反滿洲政府的革命斗爭。與此同時,小說第七回華復與學究關于自由、平等的論爭,顯示出他對新學深透的理解,這正反映了當時“一人獨立”的自由平等思想與“一國獨立”的文明進化訴求間的融合。這背后潛藏著的正是以作者為代表的中國士人,在面對東洋學說沖擊時公私利益觀的重塑,以及對國家至上的本位意識的吸收。(82)參見章開沅:《辛亥革命辭典》,武漢出版社,2011年,第135頁。不過,《盧梭魂》第十回后,志士們結會黨、操兵甲、沖鋒陷陣,最后得圣人黃帝搭救的情節,令識者捕捉到游俠聚義的回聲,它呼應著江山被竊的復仇烈焰和狹隘的民族主義情緒。

可以看到,首先,晚清小說選擇為國犧牲的被動效仿主體時偏愛女性,而男性則擔任自發覺醒的引導者、先驅者的角色。其次,自發覺醒的犧牲也需要通過游歷、留洋、繼承等方式,才能得到原生程度較高的新學思想的觸發。這種高門檻的習得方式也決定了犧牲者的階層基礎,也就是說,犧牲者的自發覺醒不僅受到個人意愿、覺悟程度的影響,知識階層的身份也頗為重要。

不管是為理想國造境,還是對愛國志士的塑造,晚清對“犧牲”的言說都融入了撩撥民眾心緒的情感質素,使國與人都呈現出的雄強姿態。為國犧牲觀念的傳遞與落實,既推動了晚清俠烈風氣的生成,又應和著民族危機下救亡的時代需求,令犧牲的節烈之舉借重革命的道義性和救亡的迫切性獲得了正面的賦義。晚清小說中的犧牲,是本能的愛國心生發出來的激情,名垂千古的責任感與使命感綻出的火花,其本質與儒家仁義觀、游俠情結等傳統文化定式脫不開關系。文學作品通過描述和展示犧牲的狀態,渲染崇高的德行,進而詢喚公眾的同情。從這個意義上來講,犧牲作為一種政治改良下的國民道德,或者說顛覆政權的革命訴求,勢必要倚重殘余的儒家情感結構,而犧牲本身所具有的革新觀念并未完全注入文學之中。即使附著在犧牲之上的現代意識在小說中得到了宣示,但其感召力始終有限。比之后來的五四文學,晚清救國敘事中展示的犧牲,浸透著大同理想和傳統道義,卻很少進一步展示現代國民參與國家和社會建設真正需要的素質,犧牲主體所覆蓋的群體也較為狹窄。因此,“為國犧牲”意愿的表達在文學中依舊是邊緣性的,這也就意味著支撐民族國家的價值體系還處于成長之中,而在“為國犧牲”外衣下紛繁的救國敘事,也預示著“為君王”規約的“犧牲”崩塌后,文學自身被開啟了無限可能。

五、結 語

《左傳·成公十三年》曰:“國之大事,在祀與戎”,《周禮》亦有“凡祭祀,共其犧牲”的記載。祭祀一直是中國文化最重要的主題之一。而借文字來呈現甚至實踐祭祀,更常與以宗法祭祀為重點的國家政治相互捆綁。一直作為祭祀中介物的“犧牲”,在晚清自日本全方位地進入了晚清的話語爭奪之中,一躍而為各方論者開展論說的重要措辭之一。相較于西方話語的滲入,當作為他者的中國知識分子參與建立關于信仰與精神的知識時,被重新啟用的“犧牲”一詞及其負載的文化內涵亦呈現出多重面貌。隨之,“犧牲”本身也成為中國知識分子理解和詮釋中國未來的元語言,并承載著論者的主觀期待。在談及救國時,援用“犧牲”的措辭,能夠用來評判國家、圣化國家,并賦予救國理念正當性。同時,通過反復釋說“犧牲”的美德,知識分子們完成了對符合特定“犧牲”要求的英雄志士的標榜。因此,“犧牲”不僅指導著革命的動員,還有助于人們辨析政見的合理與否,進而將推動進步所需的各式各類的付出和損失串聯起來,實現對其總體意義的生產。

晚清各派思潮對“犧牲”的征用,使“民族國家”“公益”一類現代觀念,由紛繁的日常體認躍升為價值理念,催生了晚清志士救國、復國、重建理想國的小說。小說里國民和國家聯手的理想狀態,成為晚清“為國犧牲”觀念極佳的注腳。遺憾的是,雖然“犧牲”在晚清得到了口頭和書面的承認,但沒有得到官方在法律上的支持。這也說明,在抗戰文學甚至十七年文學中的英雄人物書寫模式問世以前,“犧牲”已經用來書寫國族輝煌的歷史和英雄人物了。

當我們反思文學史時,晚清以后的文學總被認為發生了重大的變革。它可以是表現中國革命的歷史,也可以是文學如何啟蒙、如何走向現代性的歷史,那么,它被敘述為中國如何“犧牲”的故事亦無可厚非。畢竟,正如“犧牲”豐富的內涵,實踐“犧牲”的形式并不單一。當要把犧牲提振為共同道德時,一味地崇高化犧牲,并非最佳的方案。所以晚清以后的“犧牲”可以是各式各樣的犧牲,這并不是件壞事。接納犧牲精神,培養起愛國愛民的本能,自然可以遵守外在的制度和法律,但這些行為又何嘗不是一種犧牲呢?因此,當我們批判“犧牲”文學敘事,認為“犧牲”已經過去的時候,其實忽略了“犧牲”文學敘事本身的歷史。至于歷史長河中,如何參照其他異域文明中的犧牲概念,來書寫救中國的“犧牲”,這些問題自然又是新的一章了。