永不褪色的紅色家風

趙新炎

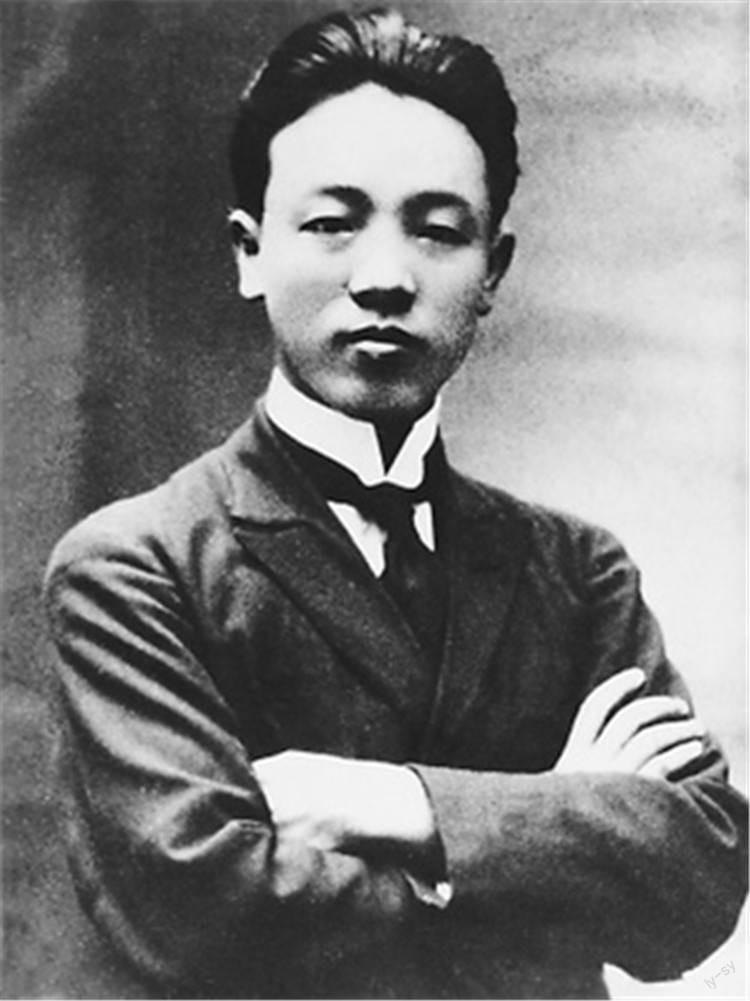

我的祖父趙世炎,字琴蓀,號國富,筆名施英,四川酉陽(今重慶酉陽)人。他是中國共產黨早期杰出的無產階級革命家、卓越的馬克思主義理論傳播者、著名的工人運動領袖、中國共產黨的創始人之一。2009年,他被中共中央宣傳部、中共中央組織部等11個部門評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

祖父犧牲時年僅26歲,他的一生很短暫,但他在中國共產黨和中國革命的歷史上寫下了不朽的光輝篇章。聶榮臻稱贊他是“一個高尚的共產主義者”。鄧穎超稱贊他對黨、對共產主義事業的無限忠誠,認真負責、一絲不茍的工作作風,既嚴肅又和藹可親的態度,頑強的斗志以及英勇犧牲的氣概,表現了共產黨員高尚的品質。

少年立志出鄉關,1915年8月,祖父14歲時和他四哥趙世琨,得到三哥趙世炯的資助,千里迢迢來到文化古都——北京,以優異的成績考入國立北京高等師范學校附屬中學學習。

附中沒有學生宿舍,學生多在家里或自租房屋住宿。祖父和他四哥趙世琨以及幾個四川同學,就住在四川同鄉會的“敘府會館”。雖然他年紀輕輕,而且在北京人生地不熟,但他將自己的生活料理得井井有條,一切都自己動手——自己照料飲食,洗衣洗褲,補衣補襪。有的同學每年要用四五百元,但他總是精打細算,每年只用一百多元,若有余錢,就用來買書報或接濟生活困難的同學。他這樣勤儉樸素地過日子,是因為他對生活有自己的見解,他認為:“儉固美德也,然賢者用以律己,不以對人;蓋律己曰儉,對人曰吝。”由于祖父善于團結互助,在“敘府會館”同住的大、中學生十余人,事無巨細,常聽決于他。他還經常出主意改善大伙的飲食,對外交涉事宜也多由他負責辦理,而且他總是辦得圓滿周到。

尚儉戒奢、艱苦樸素、勤儉節約既是中華民族的傳統美德,也是我們黨的優良傳統。祖父從小養成的優良品質,為他在后來的革命斗爭中經受住各種考驗奠定了堅實的基礎。1920年,祖父遠赴重洋追求真理,在巴黎西郊工業區賽克魯一個鐵工廠做工時,很多人因為工作不下去而惶惶不安,但祖父主張做自食其力的勞動者,不做寄生蟲,成為真正的勤工儉學者,并用行動踐行了自己的主張。

1927年7月2日,一個風雨交加的黃昏。國民黨警探根據叛徒韓步先的供詞,闖進了祖父在上海的住所——四川北路志安坊190號,并在那里蹲守,當時祖父不在家,我的曾外祖母黃友梅(“革命母親”夏娘娘)和祖母夏之栩被圍困在屋子里。夏娘娘從窗口望見女婿從巷子遠遠歸來,情急之下她機警地挪到窗口,從窗臺上推下一個花盆,以警示祖父趕快離開。可惜風雨太大,花盆掉在地上,祖父沒有聽見。一進門,他就被埋伏在門里邊的特務當場抓住。

反動派在他家里搜出38832元的鈔幣,還有小洋4角,這是當時黨的工作經費。為了麻痹敵人,他假稱自己是一個商人,叫夏仁章。一開始,敵人覺得生意人家里有巨款非常正常,但當他們轉過身,看到飯桌上擺的卻是剩飯剩菜,他們便產生了懷疑:“守著巨款,自己卻在吃剩飯,這一定是共產黨人才做得到。”于是敵人帶走了祖父。此時祖父在中共五大上剛當選為中央委員,代理中共江蘇省委書記。

被捕后,祖父雖受盡酷刑,卻始終堅貞不屈、坦然鎮定,一口咬定自己是湖北人,叫夏仁章。后來,由于韓步先、張葆臣兩個叛徒的當面指認,祖父才理直氣壯地承認,自己就是共產黨員施英。

此后,他把敵人的監獄和法庭當成講壇,大義凜然地宣傳黨的主張和共產主義理想,揭露反動派的罪行。他曾公開表示:“志士不辭犧牲,革命種子已遍布大江南北,一定會茁壯成長起來,共產黨必將取得勝利。”

1927年7月19日,祖父被國民黨反動派在上海龍華楓林橋秘密殺害,為黨和人民獻出了26歲的年輕生命。

守著巨款吃剩飯,只有共產黨人才能做出這樣嚴于律己的事來——這是反動派判斷是否是共產黨人的邏輯,在他們看來是傻、是癡、是不可思議的,恰恰很直接、很鮮明地映襯出包括祖父在內的廣大共產黨人獻身革命為人民的高貴品質。

老一輩無產階級革命家吳玉章在《憶趙世炎烈士》中寫道:“趙世炎既是我的學生,也是我的引路人。”他在詩中高度評價祖父:

龍華授首見丹心,浩氣如虹鑠古今。

千樹桃花凝赤血,工人萬代仰施英。

詩中的“施英”正是祖父趙世炎在黨和工會刊物上寫文章時用的筆名。

祖父的革命精神和事跡,以及他的姐姐趙世蘭和妹妹趙君陶在革命隊伍中的戰斗經歷,對家族的影響極大,下一代人都在他們的影響下先后走上革命道路。劉仁受舅舅趙世炎的影響,在學生時代就參加革命,長期在京津冀和內蒙古等地領導地下工作,解放后任北京市委副書記。祖父的侄子趙石英,抗戰時期走出富裕家庭參加革命,曾任國家專利局局長等職務,在國家科委工作時,曾力主發文件保護水稻育種專家袁隆平,后者多次說“國家科委的文件救了我的命”。李鵬也受五舅趙世炎影響很大,少年時赴延安學習工作,后任國務院總理、全國人大委員長。

在祖父故居大門上方,有鄧小平同志手書“趙世炎同志故居”字跡。院內正門照壁上有一幅松鶴壁畫,光彩奪目,恰與中堂所懸“琴鶴世家”鎏金匾相映。

“琴鶴世家”在紅色趙莊已經內化成了一種深刻的文化內涵,演繹成家風,從我的曾祖父趙從善開始,作為一種鞭策和勉勵,成為趙家的道德操守。我的父親趙施格1歲就被送往蘇聯,13歲才知道自己的父親。1939年,周恩來和鄧穎超去蘇聯治病并看望他,給他取名趙施格,希望他發揚他父親施英的革命風格。

父親從蘇聯大學畢業后立即回國,投身于祖國建設。在冶金鋼鐵領域深耕多年,他主持研制的一種特殊材料,曾獲國家發明特等獎,為核武器發展做出貢獻。他始終堅持理想信念不動搖,為國家和人民努力工作。

2015年9月2日,父親戴上了“中國人民抗日戰爭勝利70 周年紀念章”,那時,他是那樣安寧祥和、心虔志誠。這種淡泊人生、清正廉潔的家風,正是紅色趙莊留下來的永不褪色的精神財富。

(摘自《世紀風采》,本刊有刪節)(責任編輯 史旺平)