商品肉雞進雛前后的檢查要點

陳合強

(江蘇京海禽業集團有限公司,江蘇 南通 226103)

孵化質量影響商品肉雞飼養成效,從雞蛋孵化到雛雞進入雞場是一個應激的過程,因此,保證雛雞的良好質量,必須努力將雛雞的應激降到最低。質量好的雛雞,應具有的特征:絨毛干燥、長而蓬松,眼睛圓大、明亮、精神,看上去活躍、警惕性高,反射能力好、3s 可翻身站立,臍帶干凈、愈合完整,腿部色澤滋潤、觸摸有光滑感,關節無紅腫、畸形(如畸形腿、歪脖或交叉喙等),1 d 的變異系數(CV)為7.88%;在孵化場和進雛時的行為表現和活動警覺性高、有活力,各方面質量良好。商品肉雞飼養成功的關鍵之一在于一開始就制定一套系統高效的飼養管理程序和操作規程,且在進雛前嚴格實施。因此,做好進雛前后的檢查至關重要。本文從生產實際出發,闡述了商品肉雞進雛前后需要重點檢查的問題,對生產有一定的借鑒指導作用。

1 進雛前的檢查

雞舍的準備工作是商品肉雞飼養管理的一部分,是實現高效率和高效益肉雞飼養的堅實基礎。

1.1 沖洗效果

現代化的沖洗設備使沖洗工作更便捷,不僅節約了工人的時間,而且更方便沖洗。高壓沖洗要求有足夠的水量和水壓,0.1~0.2 MPa(14~28 psi)的水壓在管道里產生足夠的速度和氣流,將管道內形成的生物膜沖洗干凈。沖洗模式下,注意飲水線沖洗速度為2 m/s。在溫暖及炎熱天氣條件下,可每天多沖洗一次,以降低水溫。通過實驗室化驗檢測沖洗效果。

1.2 設備

確定雞舍的設備能力能夠滿足準備放置的雛雞數量之后,就可安裝必要的育雛設備,并檢查所有設備是否正常運行。保證飲水系統、喂料系統、保溫系統和通風系統均完成并正確調試。

1.2.1 加熱器 確認所有加熱器都安裝在建議的高度位置,并用最大輸出工作。在預熱開始前對加熱器進行檢查,并試運行足夠時間。使用保溫傘加熱時,確保每個保溫傘對應的雛雞數量正確。

1.2.2 恒溫器或溫度探頭 進雞前校正傳感器,確保有合理的加熱能力;探頭放在與雞背同高、育雛區域的中間位置,并均勻分布在舍內,不要直接放在熱源下;安裝備用溫度計并確認環境溫度是否理想。記錄最低溫度和最高溫度的溫度計應放置在溫度控制器的相鄰位置,記錄每天的溫度波動范圍,24 h 溫差應維持在2 ℃以內。對恒溫器和溫度探頭的精準度應每年或每次接雞時校正一次。

1.3 雞舍預溫

目前雞舍的取暖方式一般有輻射或點式育雛器、地暖、強制空氣加熱器等。無論是傳統的傘式或是輻射式育雛器,都是用來給舍內的地板和墊料加熱,雛雞可在育雛區域找到自己的舒適區。地暖是通過管道在混凝土地板上循環熱水運行,地板內的熱交換可加熱墊料育雛區域。強制空氣加熱器通常放在雞舍中間、距地面1.4~1.5 m 高、空氣流動足夠緩慢的地方,以便對空氣進行最佳加熱,不對雛雞造成氣流;絕對不能放在進風口附近,因為它們不能加熱快速流動的空氣,放在進風口的加熱器會導致能源使用量和成本增加。體感溫度受溫度傳遞和空氣相對濕度的影響較大,如果空氣干燥,相對濕度低,溫度傳遞率低,應采用較高的干球溫度,加溫能力取決于環境溫度、屋頂隔熱性能和舍內密閉性。雛雞前5 d 沒有調節體溫的能力,在14 d 前溫度調節能力沒有完全發育好。如果墊料和空氣溫度過低,雛雞體內溫度會下降,飼料攝入量和飲水量也相應下降,生長速度放緩,抵抗疾病的能力隨之下降。為此,應預熱雞舍,保證雞舍地面及周邊環境的溫度和濕度在進雞24 h 前達到穩定。在進雞前至少48 h 開始預熱,使混凝土地面溫度為28~30 ℃。預熱時間視氣候條件、不同雞場的情況、雞舍保溫和加熱能力而定。為確保真實性及均勻性,每次進雞前,在整個雞舍長度中每隔6 m 且在雞舍寬度左、中、右、三個等距的點測量和記錄混凝土地面及墊料的溫度,以評估預熱效果并進行必要地調整。

1.4 最小通風量

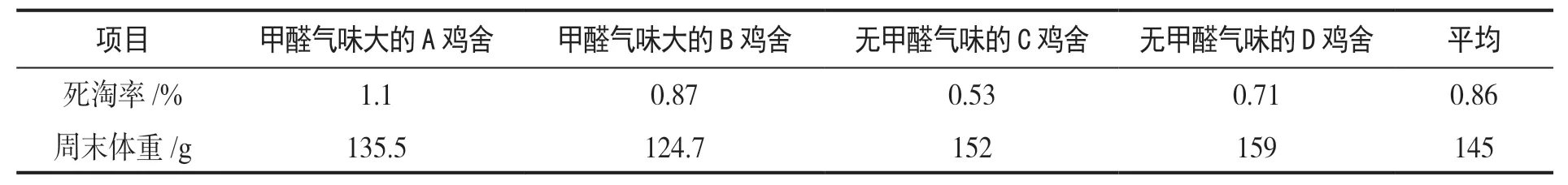

檢查風扇皮帶、電機、百葉窗、暖氣片氣管等,確保它們正常工作,保持適當的溫度,使雞只舒適。校準傳感器和溫度計,確保控制器設置準確。預熱一開始時,應啟動最小通風量,將廢氣和過量的濕氣排出雞舍。封好漏風位置,避免出現賊風。在準備進雞前,應對雞舍進行足夠的通風,帶走清潔和消毒過程中使用的化學藥品(如甲醛)殘留,并為雛雞提供干凈的空氣。甲醛氣味大,能影響雞群的均勻度以及早期的生長速度(表1),并且影響疫苗的免疫效果。當雞舍甲醛氣味較大、但又急需使用雞舍,可用氨氣中和甲醛氣體,用量為每立方米空間使用5 g 氯化銨或碳酸氫銨、10 g 生石灰和75 ℃的熱水l0 mL 混合放入容器中即可放出氨氣,30 min 后打開門窗通風30~60 min 就可使用。進雞前1 d,用沖洗機對雞舍再次消毒同時加濕,保證進雞前濕度達到65%以上。進雞前檢查舍內環境質量,二氧化碳濃度應低于3 000 ppm、使用墊料時氨氣濃度應低于20 ppm、O2>19.6%、CO <10 ppm、灰塵<3.4 mg/m3,若實際超出上述濃度則需增加最小通風。

表1 福爾馬林氣體殘留對種雞第1周的影響

1.5 飲水器檢查

所有現代化雞場的飲水系統都需要進行沖洗,避免產生生物膜,最佳做法是每天沖一次,最少也要每周沖洗3 次。所有飲水器應沖洗干凈,除去任何殘留,還要檢查輔助小水壺不能漏水。確保水干凈、新鮮,補充飲水器位置必須擺放正確,確保雛雞知道哪個是主飲水器、哪個是補充飲水器。調整水線壓力,使每個乳頭上都產生一個小水滴,但不滴落。檢查水線是否有漏水及氣阻現象,確保乳頭飲水器在雞的眼睛高度。檢查水線和各個飲水乳頭是否有水。沖洗飲水系統,確保所有清潔劑和消毒液都已從管道中清除。

1.5.1 水質 水是影響機體幾乎全部生理機能的基本物質,雞身體的65%~78% 由水分組成,隨雞日齡增長而比例有所不同。溫度、相對濕度、日糧組成和體重增長率等因素均能影響雞的飲水量。良好的水質對商品肉雞的有效生產至關重要。水質的衡量標準包括pH 值、礦物質水平及微生物污染程度。需要知道的關鍵一點是雞群的飲水量應隨時間一直增加,如在任何時候出現下降,應重新評估雞群健康、環境和現場管理。

1.5.1.1 微生物污染 如果肉雞生長性能長期不佳,可能是因為飲水受到污染,需及時對飲水進行檢驗。飲水檢驗時,測量大腸桿菌水平非常重要。大腸桿菌水平過高,會引起雞群生病;檢驗總細菌水平可反映飲水消毒程序的效果。微生物污染可從原始水源和在輸水系統的任何位置開始。如果對飲水沒有建立一套有效的消毒程序,細菌很易擴散。當發生如能看到水的顏色、氣味或味道有改變、水源周邊發過洪水、人或動物在場區患與水相關的疾病、供水系統經過維修、雞群生產性能一直較差、供水系統的水流或壓力突然下降等情況時,應及時檢測水質。

1.5.1.2 礦物質成分 雖然肉雞能夠忍受水中含有較高水平的鈣和鈉,但對其它礦物含量卻非常敏感。鐵和錳易使水出現苦澀的味道,導致雞群飲水量減少,且這些礦物源質存在易使水滋生細菌。如果鐵含量較高,可通過過濾或氯化措施有效控制,建議利用40~50 μm 的過濾器過濾飲水,過濾器應至少每周檢查和清潔一次。鈣和鎂離子的含量表示水的硬度,這些物質可能發生結塊或沉淀,影響飲水系統的工作,此問題特別容易在密閉式飲水系統出現,可在飲水系統中使用軟化劑中和鈣、鎂離子,減輕對飲水的影響。硝酸鹽的濃度達到10 ppm,肉雞性能因此會下降,但目前還沒有一種成本低廉的方法消除該物質,可檢驗飲水中硝酸鹽濃度。如該濃度超標,表示飲水可能受到污水或肥料的污染。強氧化劑可用來殺死或破壞水中病毒、細菌及存在的其它有機物質,保證飲水安全。用ORP 測量表測量水的氧化還原電位(ORP)是確定飲水消毒是否有效的一種較好的方法,既要確保氯足夠,同時避免氯使用過多。理想的ORP 值為700~800 mV(毫伏),在650 mV 或更高的范圍內表示水質良好;較低的值如250 mV 表示飲水中有很多有機物,可能使氯無法對水進行適當消毒。氯在pH 值為6.0~7.0 的水中使用效果最佳,在此pH 值下會產生更多的活性次氯酸離子。除非存在至少85%的次氯酸,否則游離氯不能用作消毒劑。此外,水的pH 也很重要,它是溶液中氫離子的濃度指數,范圍在1.0~14.0,其中7.0 為中性。pH 值低于7.0 表示水呈酸性,高于7.0 表示水呈堿性;pH 值高于8.0 會影響水的味道,產生苦味,從而導致雞群減少飲水量。無機酸如硫酸氫鈉能降低水中的pH 值而不污染水,可用無機酸降低水的高pH 值,而有機酸會對飲水量造成負面影響,因此不建議使用。pH 值影響水質,同時也影響氯等消毒劑的作用。pH 值在8.0 以上時,氯主要以氯離子形式存在,消毒效果很差。適用于氯消毒處理的飲用水理想pH 值為5~6.5。

1.5.2 水質測試 定期進行水質測試,至少每年檢查一次。同時在水源和水線的末端使用經消毒的容器取樣,在經認證的實驗室對水進行化驗分析;采集水樣時應避免污染。水的取樣有兩種方法:一是用明火對水龍頭或飲水乳頭末端消毒10 s,此過程不能使用化學藥品,以免影響水樣;二是如果沒有明火,在取樣前先讓水流幾分鐘再取樣。

1.5.3 總溶解性固體 溶解性固體量(TDS)或總含鹽量反映的是在水中溶解的無機離子的水平。鈣鹽、鎂鹽和鈉鹽都是總溶解性固體的主要組成部分。高水平的總溶解性固體是在家禽生產中造成有害影響的最常見的污染物。水中的總溶解性固體的不同濃度對家禽飼養的適用性見表2。

表2 含不同濃度總溶解性固體(TDS)的水的適用性

1.5.4 空舍期飲水系統清潔 確定飲水系統的容量,根據生產商的建議準備消毒劑,盡可能拆下水箱并洗刷干凈,將消毒劑放入飲水系統的水箱里。在使用化學試劑時,必須穿戴防護服和護目鏡,擰開飲水線的最末端,讓水流經過水線,直到看見消毒劑時關閉水線末端。升起水線,讓消毒劑在飲水系統內循環流動;如果無法讓消毒劑在水線內循環,必須讓消毒劑在水線內停留至少12 h;在排凈系統內的水后,徹底沖洗干凈系統內的生物膜及化學消毒劑。

1.6 檢查料線

喂料器應放在合適的地方,最大化方便雞群接近。在進雞前運行飼喂系統,以便發現任何小問題并及時糾正。檢查料線分布,運行進料系統,檢查進料管線的水平和安全;對鏈式料線,按制造商的說明對系統進行潤滑,檢查鏈條的張緊度并查看管路中是否有異物,以免堵塞并損壞系統;檢查絞龍、鏈條和料盤的設置,確保該系統能將飼料輸送到雞只,不會導致雞只受傷;確保進料斗清潔、干燥并準備裝料;料線應根據雛雞高度進行調整,最初料線(盤和鏈)應在地面上或墊料下方一點,盡可能放滿飼料,便于雛雞獲得飼料;自動喂料設備在整個生長周期的高度應逐漸升高,保持盤邊與雞背同高。在進雞前,校準用于稱量飼料的秤,飼料的準確稱重對防止雞群飼喂過量或不足非常重要;每月校準料秤。核實料倉的清理過程,確保設備在接收新料之前保持清潔和干燥。

1.7 設備維護

設備故障可能造成嚴重的甚至是毀滅性的結果,導致養殖場遭受巨大的損失。養殖場應制定一個全面的雞場計劃,包括定期性、計劃性和預防性的維護,防止設備發生故障。每個雞場都應提前備好有供更換的零件,防止延誤維修。使用現場書面日志記錄定期檢查結果,如發電機測試、日常現場維修和需要安排的主要維修問題。主要的維護和機械維修應在空舍時進行,并與清潔工作相結合,以最大限度地降低雞場的生物安全風險。進雞前,進行維護檢查工作非常重要,能確保雞舍維持一個安全舒適的好狀態來接收新雞,可在進雞前建立一個書面計劃和檢查表,列出必須核實、維護的區域和項目。循環檢查所有窗簾和通風門,確保電纜沒有纏繞或破損,以免影響通風設備的效果。更換舍內破損或閃爍的燈泡,確認地板、產蛋箱、圈雞板、稱等設施和設備的無損壞和正常運行。目測和核實雞舍的密封墊、門和排水設備的安全性以及周邊圍欄的安全性、植被和害蟲控制箱等狀況是否良好,確保生物安全和安保發揮作用。進雞前一定要確認所有系統都能正常工作。

1.8 墊料檢查

墊料必須具有吸水性強、重量輕、廉價和無毒的特點,建議墊料過篩、消毒后使用。一般墊料厚度最低為:混凝土雞舍地面,木屑2.5 cm、谷殼5 cm、葵花籽殼5 cm、干鋸屑1 kg/m2、碎殼800~1 000 g/m2;泥土地面,墊料厚度應達到10 cm,以便提供良好的隔熱效果和足夠的保濕度。判斷墊料含水量的一個有用方法是在雞舍里走動時抓起一把墊料并輕捏,以手捏有松松的感覺為宜,若墊料手捏完成一團說明太濕。墊料濕度的評估應在雞舍中央進行,而不應在水線或料線下面。為了達成最佳的肉雞福利和健康(腳墊、呼吸系統、眼睛等)的目的,墊料應鋪滿整個雞舍,保持干燥、松弛,應為稍微粘手、在跌落地面后又能散開。墊料過濕(>25%)會造成雞群福利或健康出現問題,還可能會出現更多的雞胸水泡、皮膚灼傷、屠宰廠淘汰率升高和肉品質量下降等問題;墊料過濕還可能造成雞舍氨氣水平升高。考慮重復使用墊料,需注意的情況:空舍期所有的潮濕墊料都要被運走;若發生疾病,強烈建議更換墊料;雞群之間的空舍期應低于14 d;維持良好的墊料質量是取得好成績的基礎;墊料應定期更換。

1.9 警報和應急計劃

測試發電機,確保能正常工作,并在緊急情況下為雞場提供即時備用電源;發電機應每月在負載條件下循環一次,確保正常運行;請電工或發電機專家對發電機進行年度審查。測試警報器、警報系統等,確認聲音警報設備正常工作,無線電或自動警報器能在緊急情況下聯系到正確的人。可能發生電力或設備故障等小事件以及惡劣天氣、洪水、風災等大事件,會對雞舍造成損害,并限制或阻止獲得必要的資源包括飼料和水。種雞場制定書面的應急計劃最低限度要包括標準操作程序(SOP),以評估和修復結構性損壞,應對斷電、斷水、可通報的疾病(在農場或區域內)以及導致無法提供飼料的災難性事件及緊急淘雞等。

2 進雛后的檢查

進雛管理的關鍵是遵照“全進全出”的要求,將母源周齡相似的雛雞放在同一棟雞舍(如需混合不同來源的雛雞,母源周齡最多相差5 周)飼養。如果運輸時間很長,雛雞會缺水,導致較高的死亡率和降低生長速度。運輸過程中必須為雛雞提供理想的條件,運輸時間越短越好。進雛時降低燈光強度以減小應激反應,結束前使雛雞保持安靜。雛雞必須小心放置,盡量減小雛雞下落的高度且不要將雛雞放在任何設備上面,如料槽、飲水器等。雛雞應被放置在補充喂料器或有飼料的開食紙上或保溫傘附近,在整個育雛區域平均分布在飼料和水的周圍,確保其盡快找到料和水。抽樣5%的雛雞進行初生重稱重。雛雞全部放置完后,將光照強度調到最大(最大100 lx)。待雛雞適應1~2 h 后,檢查所有的系統,有需要再進行調整。進雛后2 h 檢查雞群,確保雞群舒適;進雛后24~48 h 應注意雛雞的分布和行為,正常情況下有些雛雞在睡覺,有些在吃料或飲水,有些主動探索新的環境。前幾天密切觀察雛雞的分布可以幫助養殖者找出管理漏洞,如果在吃料、飲水、通風或加熱方面有問題,可以從雛雞的分布情況判斷如看到雛雞張口呼吸、扎堆、大聲鳴叫,或在育雛區域分布不均,應立即調查原因;如不立即糾正,會對雞群的福利和性能產生消極影響。

2.1 雛雞體溫

肉雞孵化場的首要目標應是避免雛雞從孵化場裝車發放和運輸的延遲。合理的通風、正確的溫度和舒適的環境可以提高雛雞存活率,卵黃為雛雞提供營養和水分,雛雞在出雛后24 h 內輕松地通過卵黃生存下來。測量雛雞體溫可使用兒童耳朵測溫計,推薦使用快速讀數的電子溫度計。剛孵化出來的雛雞體溫為40~40.6 ℃;前4 d 雛雞體溫超過41 ℃將導致氣喘,低于40 ℃表明雛雞受涼;5 d 之后雛雞體溫上升到41~42 ℃。出雛24 h后,雛雞通過鼻孔呼吸,會損失1~2 g 水分;蛋黃中也含有1~2 g 的水分,雛雞體重下降但不至于脫水。出雛后24 h 內,如果雛雞出現氣喘情況,可能失水5~10 g 而發生脫水;相對濕度高的環境中,有助于減少雛雞失水發生,但同時也會妨礙熱量的散發,因此合適的溫度非常重要。來源于蛋重較小(年輕種雞群)的雛雞需要更高的育雛溫度,因為它們本身產生的熱量較少。蛋黃含有2/3 的脂肪和1/3 蛋白,脂肪提供能量,而蛋白支持體重生長,如果早期雛雞飼料攝入不足,雛雞會利用蛋黃中的脂肪和蛋白來維持能量,從而導致生長所需的蛋白不足。雛雞的腳是了解雛雞體溫的良好渠道,將雛雞的腳放在人的脖子或臉頰上,會知道雛雞熱或冷;如果雛雞的腳是冷的,雛雞的體內溫度也低。如果雛雞扎堆,活動減少,可導致飼料攝入下降,生長速度會減慢;如果雛雞覺得溫暖,應在育雛區域均勻地分布并主動地移動。

2.2 雞舍溫度

前兩周地面溫度至關重要,因為雞群可能通過腳部造成明顯的熱量流失。進雞時地面溫度至少在30~32 ℃(相對濕度30%~50%),如使用熱輻射式加熱器或育雛暖爐,熱源下的地面溫度為40.5 ℃。隨混凝土地面溫度上升,飼料攝入量也上升,混凝土最高溫度為32 ℃。隨溫度進一步上升,飼料攝入會下降,在35 ℃時飼料攝入停止。進雛時,如混凝土溫度高于28 ℃,7 d 體重會從171 g增加到186 g,最終體重會從2 098 g增加到2 142 g;如果混凝土溫度低于28 ℃,7 d 死淘率會從0.96%增加到1.31%。直吹空氣加熱,冬季室外溫度在0 ℃以上,要求的最小加熱功率為0.075 kW·h/m3雞舍體積;如果室外溫度在0℃以下,要求的最小加熱功率為0.10 kW·h/m3雞舍體積。前14 d 的最低溫度與設置溫度的溫差應小于1 ℃。在雛雞入舍2 h 后,從每個育雛區抽取100 只,將其雞爪貼在脖子或臉頰上感受雞爪的溫度,如果雞爪冰涼,需重新調整溫度。

2.3 檢查飲水供應和飲水器

根據雞群飼養密度供應充足的飼料和飲水,將喂料器和飲水器放置在合適的位置。喂料器和飲水器都應盡量在靠近“熱感舒適區域”內安放。在雞群的整個生產周期內,每月對水線進行一次消毒、每周至少沖洗一次,保持良好的水質。

2.3.1 飲水衛生與清潔 定期進行飲水衛生與系統清潔,能避免水線中的細菌污染及生物膜的堆積。盡管生物膜不一定是造成問題的源頭,但一旦生物膜在水線中生成,會為更多的有害細菌和病毒提供藏身之處,就算使用消毒劑也無法到達這些位置,而且這些生物膜還是有害細菌的食物來源。經證實,含有過氧化氫的產品對去除水線內的生物膜有顯著效果。生物膜可能會受到自然污染物(鐵、硫等)的影響,在供水系統中使用各種家禽產品如維生素、電解質、有機酸、疫苗、疫苗穩定劑、抗生素和益生菌等都可促進生物膜的生長,因此使用這些產品中的任何一種后,特別要注意飲水線的清潔。

2.3.2 檢查鐘式飲水器 在育雛區域,應為每1 000只雛雞提供14~16 個飲水器,包括輔助飲水器或8~10 個鐘式飲水器。飲水器必須清潔并加滿水,水量維持最高位,不能沒有水,直到雛雞長大到能夠造成飲水溢灑時。大概在進雛48 h 后將輔助飲水器撤除,將輔助飲水器放置比墊料稍高而又不能太高的位置,以免造成雛雞飲水困難。盡量避免飲水器漏水,尤其在寒冷天氣里。鐘式飲水器的水位應離飲水器邊緣0.5 cm 的高度,并在7 d 之后逐步降低到離邊緣1.25 cm 的高度(大拇指高度)。

2.3.3 檢查乳頭飲水器 進雛后最初2~3 h,乳頭飲水器的高度應設定在與雛雞眼睛平齊的高度,此后設定在比雞頭稍高的位置,雛雞飲水時應總能站平在墊料上,而無需掂起腳尖才能喝水。水壓的設定應能夠令水珠懸掛在飲水乳頭上而又不會漏下。通過調整飲水系統的壓力來避免漏水和弄濕墊料,如水線上安裝有吊杯,杯里的水很易受到環境污染并被撒到墊料上,所以雛雞在第一天進雛后不允許在吊杯里飲水。建議第一周飲水乳頭流速為40 mL/min,需要參照生產廠家的使用說明進行設置。

2.3.4 檢查球型飲水器 飲水口高度應維持在雛雞背部高度水平,經常評估和調整非常關鍵。每日必須清洗,防止積聚污染物;在炎熱氣候條件下,每天至少沖洗飲水系統2~3次以保持良好的水溫。所有的球型飲水器都應有鎮重物,避免水濺灑出。

2.3.5 水溫 注意理想的水溫為10~14 ℃,但雞可忍耐更大范圍的水溫;即使這樣,水溫也不應超過25 ℃。如果出現這種情況,水線每天應至少沖洗三次。必要時沖洗水線,有利于衛生及水溫控制。

2.4 檢查飼料供給和喂料器

飼料的類型應為質量良好的顆粒破碎料,放在開食盤或墊紙上。如使用開食紙增加喂料面積,喂料區域應覆蓋至少50%育雛區域,紙張放在靠近自動飲水系統的地方,使雛雞容易進食和飲水。理想情況是在每排水線下鋪一條開食紙。整舍育雛時,建議在紙上為每只雞提供75 g 飼料,飼料和開食紙在進雞后至少保留4 d。如使用額外的開食盤,應為每只雛雞準備50 g 飼料。局部育雛時,在進雛后的最初7~10 d,飼料可放在開食盤或墊紙上,每個開食小料桶供75 只雞,開食盤每個為50 只雞,重要的是不能讓輔助喂料系統中的飼料被吃光,絕不能見底,保持系統裝滿飼料且放在地面,使雛雞更易進食,否則會產生巨大應激,減少雛雞卵黃的吸收。開食盤每天添加三次料,直到雞可自主使用主喂料系統。不要將飲水或飼料直接放在熱源下面,否則會影響雛雞的吃料和飲水。

2.5 水的消耗量

飲水量約為采食量的1.6~2 倍,但也取決于環境溫度、飼料質量及雞只健康。在20~32 ℃,溫度每升高1 ℃,飲水量增加6%;32~38 ℃,溫度每升高1 ℃,飲水量增加5%;溫度在20 ℃以上溫度每升高1 ℃,飼料消耗降低1.23%。

2.6 評估嗉囊飽滿度

在進雞1 h 后管理雞群的主要目的是讓其最大限度地采食及飲水。如果沒有達到這一目標會導致不可逆轉的后果,影響雞群性能,造成雞群出現生長不好、飼料轉化率不好及雞群均勻度差的問題。進雞8 h 后需檢查雞只嗉囊,確保至少85%的雞的嗉囊有料和水。進雛后的次日清晨,至少95%的雞的嗉囊應充盈。如有很多嗉囊堅硬,應立即評估水的供應和水溫、流量等,判斷為什么雛雞沒有在育雛區域飲水。如有很多嗉囊是柔軟的,需立即評估飼料的供應包括飼料位置、飼料的均勻度和味道及運來的飼料類型是否正確,判斷為什么雛雞沒有在育雛區域吃料。

2.7 7 d 雛雞體重及飼料轉換率檢查

死淘率是雞苗質量評估的指標,孵化過程、雞舍布置及早期育雛管理都是評估雞只的指標。檢查7 d 死淘率是評估育雛管理是否成功的一項指標,7 d 累計死淘率最多不超過1%;7 d 的目標體重大致是1 d 雛雞初生重的4.6 倍,7 d 雛雞體重每多增加1 g,35 d 時可多增加6~7 g。在進雛后24 h,每只雞每小時最低耗水量為1 mL,如果沒有達到7 d 所要求的體重,會導致雞只整個生長周期生長差的結果。

3 小結

育雛階段的重要性,無論怎么強調都不為過。14 d 以前的育雛階段是商品肉雞擁有良好表現的基礎,育雛期間所有的付出和努力,最終會體現在雞群的生產性能上。實際生產中,應提前安排并做好進雞前后的檢查工作,按照本公司的操作規程嚴格執行,發現問題及時解決,以取得最佳生產成績。