深化能源“四個革命、一個合作”扎實推進碳達峰碳中和

徐菁蔚

摘要:能源是推動人類社會發(fā)展、提升人類文明的主要物質(zhì)基礎(chǔ)與動力引擎,能源安全是關(guān)系國家經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題。文章立足習近平生態(tài)文明思想與能源安全國家戰(zhàn)略,系統(tǒng)總結(jié)了我國能源發(fā)展與節(jié)能降耗領(lǐng)域取得的主要成績,著重分析了該領(lǐng)域客觀存在的三大矛盾及其成因,以探索建立有助于能源革命領(lǐng)域省省合作、上下游合作體制機制,在鄉(xiāng)村振興實踐中深化能源供給與消費革命兩個角度,針對性提出有利于化解三大矛盾的解決辦法,為“深化能源四個革命、一個合作”,科學有序推進能源領(lǐng)域碳達峰碳中和目標的實現(xiàn),提供政策參考。

關(guān)鍵詞:一次能源;消費;碳排放;節(jié)能降耗;能源結(jié)構(gòu)

一、研究背景

能源是人類社會生存發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),也是全球碳排放的最大單元與最主要來源,能源消費約占全球溫室氣體排放總量的70%以上。作為全球最大的發(fā)展中國家,伴隨工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加深,步伐加快,我國在成為世界第二大經(jīng)濟體的同時,也已成為全球最大的碳排放國家。

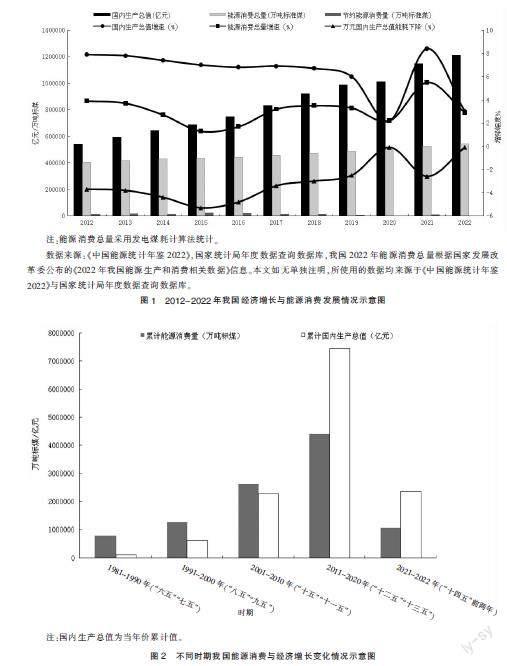

盡管在發(fā)展的同時,我國高度重視應對氣候變化問題與生態(tài)環(huán)境保護,擔負共同但有區(qū)別的責任,自2003年起,逐步加強資源節(jié)約集約利用,倡導清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、低碳生活、可持續(xù)發(fā)展,嚴控高耗能、高排放項目建設。尤其黨的十八大以來,隨著“五位一體”總體布局全面推進、生態(tài)文明體制改革全面深化、新發(fā)展理念持續(xù)落實,我國單位生產(chǎn)總值能耗大幅下降,以年均3.1%的能源消費增長帶動了年均6.4%的經(jīng)濟增長,相當于直接減少能源消費15.97億噸標準煤,成為改革開放至今發(fā)揮能源效用、推動經(jīng)濟建設最科學、最協(xié)調(diào)的時期,創(chuàng)造了人類發(fā)展史上的奇跡,如圖1、圖2所示。但我國多煤、貧油、少氣的能源資源結(jié)構(gòu),相對偏傳統(tǒng)、偏基礎(chǔ)、亟待轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),以及龐大的人口規(guī)模與和平發(fā)展的需要,均決定了作為全球最大的發(fā)展中國家,今后一段時期內(nèi),我國在努力實現(xiàn)單位能耗逐年下降的同時,與能源有關(guān)的碳排放量還將保持逐年增加。例如,2022年,我國與能源有關(guān)的碳排放量達到121億噸,是全球第二大碳排放國、最大的發(fā)達國家美國與能源有關(guān)碳排放量的2.57倍,約占全球與能源有關(guān)碳排放量368億噸的32.9%,占全球全部碳排放量413億噸的29.3%;與能源有關(guān)的人均碳排放量達到8.57噸,比2006年增加87%,約為全球人均水平的1.86倍,美國人均水平的60.7%。

如何順應世界能源轉(zhuǎn)型已由起步蓄力期轉(zhuǎn)向全面加速期,正在推動全球能源和工業(yè)體系加快演變重構(gòu)這一大勢,深入推動能源消費革命、供給革命、技術(shù)革命、體制革命,全方位加強國際合作,統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu),處理好發(fā)展和減排、整體和局部、長遠目標和短期目標、政府和市場的關(guān)系,著力增強能源供應鏈安全性和穩(wěn)定性,著力推動能源生產(chǎn)消費方式綠色低碳變革,著力提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系,加快建設能源強國,為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家提供堅實可靠的能源保障,在“十四五”這個承上啟下的關(guān)鍵時期,尤為重要。

習近平總書記指出,能源安全是關(guān)系國家經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題,對國家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會長治久安至關(guān)重要。經(jīng)過長期發(fā)展,我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國,形成了煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源全面發(fā)展的能源供給體系,技術(shù)裝備水平明顯提高,生產(chǎn)生活用能條件顯著改善。盡管我國能源發(fā)展取得了巨大成績,但也面臨著能源需求壓力巨大、能源供給制約較多、能源生產(chǎn)和消費對生態(tài)環(huán)境損害嚴重、能源技術(shù)水平總體落后等挑戰(zhàn)。面對能源供需格局新變化、國際能源發(fā)展新趨勢,保障國家能源安全,必須推動能源生產(chǎn)和消費革命。實現(xiàn)碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。立足我國能源資源稟賦,堅持先立后破,有計劃分步驟實施碳達峰行動。完善能源消耗總量和強度調(diào)控,重點控制化石能源消費,逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度“雙控”制度。推動能源清潔低碳高效利用,推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型。深入推進能源革命,加強煤炭清潔高效利用,加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度,加快規(guī)劃建設新型能源體系,統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護,積極安全有序發(fā)展核電,加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設,確保能源安全。完善碳排放統(tǒng)計核算制度,健全碳排放權(quán)市場交易制度。提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。積極參與應對氣候變化全球治理。實現(xiàn)“雙碳”目標,不是別人讓我們做,而是我們自己必須要做。我國已進入新發(fā)展階段,推進“雙碳”工作是破解資源環(huán)境約束突出問題、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的迫切需要,是順應技術(shù)進步趨勢、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的迫切需要,是滿足人民群眾日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要、促進人與自然和諧共生的迫切需要,是主動擔當大國責任、推動構(gòu)建人類命運共同體的迫切需要。我們必須充分認識實現(xiàn)“雙碳”目標的重要性,增強推進“雙碳”工作的信心。

二、我國能源發(fā)展與節(jié)能降耗領(lǐng)域取得的主要成績

(一)能源供應穩(wěn)健增長,供應類型日漸多元,清潔能源產(chǎn)量逐年提升

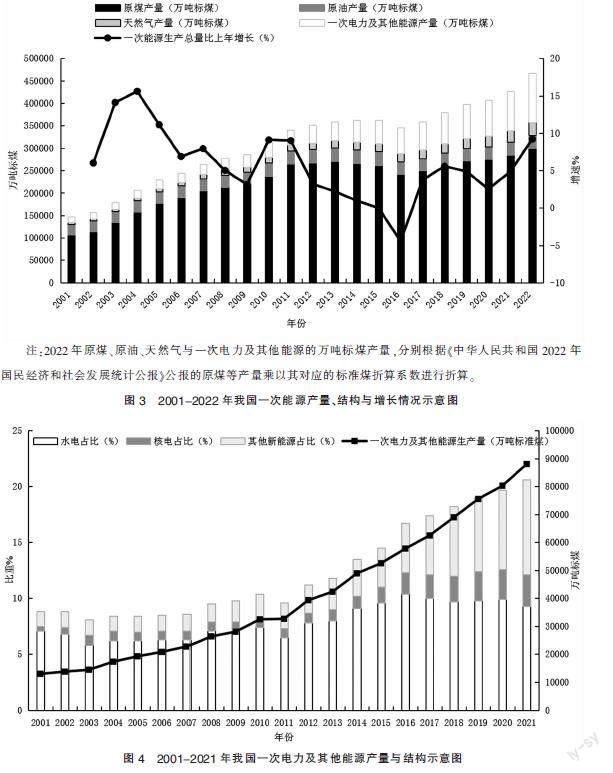

如圖3所示,2022年,我國一次能源生產(chǎn)總量達到46.6億噸標準煤,是2001年14.7億噸標準煤的3.2倍、2011年34億噸標準煤的1.37倍,21年間年平均增速5.74%,“十一五”“十二五”“十三五”時期平均增速分別為6.4%、3.1%、2.44%。其中,2021年原煤、原油、天然氣、一次電力及其他能源產(chǎn)量分別達到284886、28617、25627、87986萬噸標準煤,分別占2021年一次能源生產(chǎn)總量的66.7%、6.7%、6%、20.6%。與2001年(72.6:15.9:2.7:8.8)、“十五”末(77.4:11.3:2.9:8.4)、“十一五”末(76.2:9.3:4.1:10.4)、“十二五”末(72.2:8.5:4.8:14.5)的一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相比,隸屬傳統(tǒng)化石能源的原煤與原油呈趨勢性下降,其中,原煤在我國一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比重相對歷史峰值77.8%(2007年、2011年)降低11.1個百分點。原煤產(chǎn)量在2004年突破20億噸、2009年突破30億噸后,至2020年達到39億噸,連續(xù)11年控制在40億噸以內(nèi),“十三五”時期產(chǎn)量平均增速僅為1.18%,煤炭生產(chǎn)領(lǐng)域關(guān)小上大、減量置換的作用顯現(xiàn)。但在疫情、經(jīng)濟增長、煤炭進出口與國內(nèi)煤炭市場行情等多種因素共同作用下,“十四五”前兩年,我國原煤產(chǎn)量年均增長高達8.1%,2022年原煤產(chǎn)量已突破45億噸,且2023年以來,隸屬五大煤炭保供基地及其周邊區(qū)域的部分產(chǎn)煤縣,仍然大舉擴張產(chǎn)能,勢必對我國能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整、重點控制化石能源消費,以及節(jié)能降耗等,帶來一定的沖擊,與“加快煤炭減量步伐,‘十四五’時期嚴格合理控制煤炭消費增長,‘十五五’時期逐步減少”政策部署有所出入,有關(guān)部門需要引起重視。

隸屬清潔、低碳能源的天然氣與一次電力及其他能源總體呈上升趨勢,尤其一次電力及其他能源中,除核能以外的新能源增長明顯,如圖4所示。伴隨20年間一次電力及其他能源年均10.2%、“十二五”以來年均9.6%的產(chǎn)量增長,核電之外其他新能源發(fā)電量在我國一次電力中的比重從2001年1.3%躍升至2021年8.5%,已接近水電占比,其中,“十二五”以來,其他新能源發(fā)電量實現(xiàn)了年均13.3%的快速增長,對我國能源供應與消費結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整,產(chǎn)生積極促進作用。落實能源供應革命、推動能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解傳統(tǒng)能源產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、構(gòu)建多元協(xié)同發(fā)展的能源供應體系,初見成效。

(二)單位能耗顯著降低,能源轉(zhuǎn)化效率有效提升,部分傳統(tǒng)高耗能行業(yè)節(jié)能降耗效果顯現(xiàn)

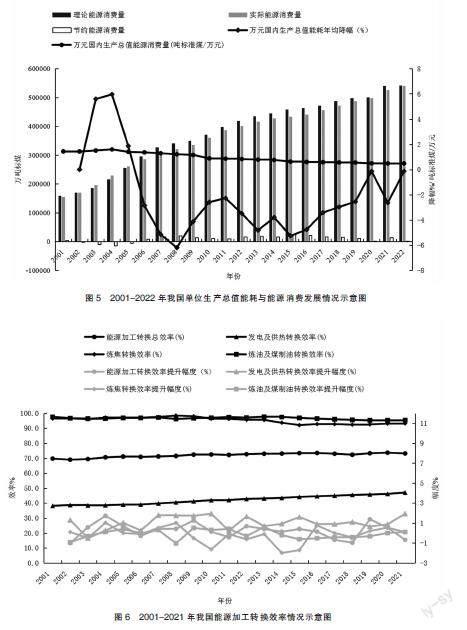

2022年,我國萬元生產(chǎn)總值能耗0.48噸標準煤,是2001年的33.6%、“十一五”末的54.5%、“十二五”末的76.2%,22年間年平均下降2.1%,其中,“十一五”期間累計下降20.9%、“十二五”期間累計下降19.6%、“十三五”期間累計下降13.8%,分別相當于節(jié)約消費7.1億噸、8.7億噸、6.8億噸標準煤,如圖5所示。

如圖6所示,2001-2021年,我國能源加工轉(zhuǎn)換效率在波動中由69.4%緩慢增加至73.2%,其中,發(fā)電及供熱轉(zhuǎn)換效率由38.2%穩(wěn)步增加至47.1%,20年間上升8.9個百分點,既是推動能源加工轉(zhuǎn)換效率整體緩慢提升的主要因素,也是導致我國能源加工轉(zhuǎn)換效率相對偏低的重要原因:眾所周知,動力煤是我國火力發(fā)電采用的主要燃料,與氣體、液體燃料可以充分燃燒相比,作為固體燃料的煤炭天然存在不能充分燃燒的特性,且火力發(fā)電“燃燒(化學能)—熱能—機械能—電能”轉(zhuǎn)換過程中,客觀存在蒸汽溫度極限,因此,導致我國發(fā)電及供熱轉(zhuǎn)換效率相對偏低。盡管發(fā)電及供熱轉(zhuǎn)換效率相對最低,但“十二五”以來增速逐年上升,與火力發(fā)電上大機組、加強清潔生產(chǎn)、熱電聯(lián)產(chǎn)等直接相關(guān)。因而,加大煤炭清潔利用與推進煤電行業(yè)實施節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動”,有序淘汰煤電落后產(chǎn)能,同時加快650℃超超臨界二次再熱機組示范工程建設,加大700℃高溫金屬材料研發(fā)等,仍舊是提升我國能源利用效率最直接、有效的方式。

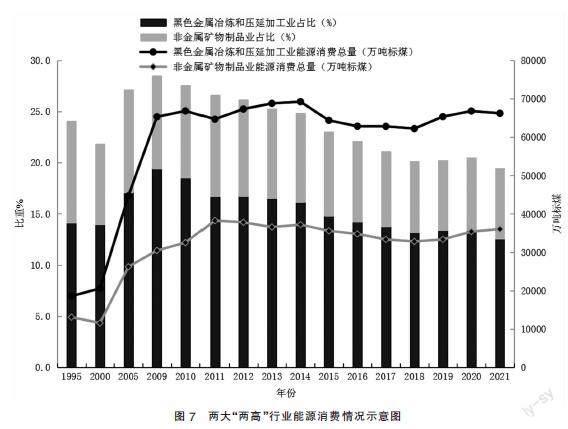

如圖7所示,黑色金屬冶煉和壓延加工、非金屬礦物制品業(yè)(如水泥、平板玻璃、陶瓷等)兩大傳統(tǒng)“兩高”行業(yè)在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重,分別由歷史峰值時的19.4%(2009年)、10%(1995年、2005年)降至2021年的12.6%、6.9%,兩大行業(yè)的能源消費量自2009年分別攀升至6.5億噸標準煤、3億噸標準煤后,14年來年度能源消費量均分別控制在7億噸、4億噸標準煤以下,揭示出,通過深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加大淘汰鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)的落后產(chǎn)能,以及有重點地實施減量置換、嚴格限制上新項目等“三去一降一補”措施,兩大傳統(tǒng)“兩高”行業(yè)節(jié)能降耗水平均有明顯提升。

(三)區(qū)域生產(chǎn)總值能耗整體持續(xù)降低,終端生活能源消費清潔程度日漸提升,城鄉(xiāng)居民人均生活能源消費比基本實現(xiàn)均衡

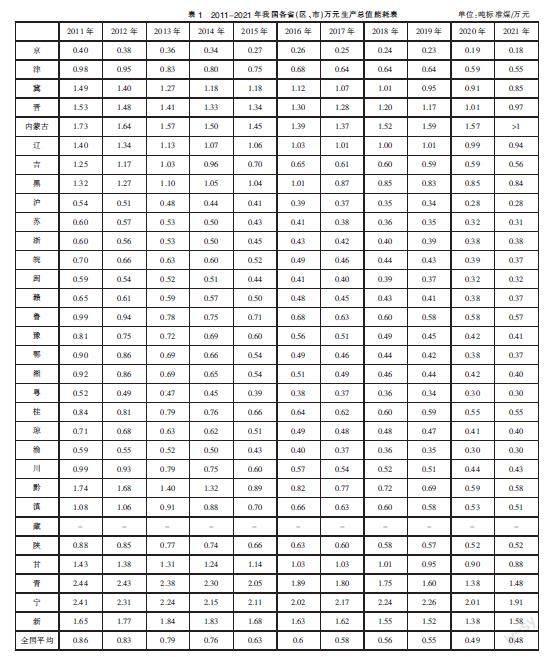

如表1所示, “十二五”以來,全國及30個省(區(qū)、市)萬元生產(chǎn)總值能耗整體持續(xù)下降,呈現(xiàn)出東部率先板塊萬元生產(chǎn)總值能耗明顯低于西部開發(fā)與東北振興板塊,能源消費/調(diào)入大省(如廣東、江蘇、浙江)明顯低于能源生產(chǎn)/調(diào)出大省(如內(nèi)蒙古、山西、新疆)的態(tài)勢。截至2021年年底,全國萬元生產(chǎn)總值能耗超過1噸標準煤的有內(nèi)蒙古、青海、寧夏、新疆4省(區(qū));除4省(區(qū))外,萬元生產(chǎn)總值能耗高于全國平均水平0.48噸標準煤的還有天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、廣西、貴州、云南、陜西、甘肅等12個省(區(qū)、市),其中,河北、山西、遼寧、黑龍江、甘肅5省萬元生產(chǎn)總值能耗接近1噸標準煤。北京是全國萬元生產(chǎn)總值能耗最低的省級單元,2021年,北京萬元生產(chǎn)總值能耗0.18噸標準煤,2016-2021年,北京萬元生產(chǎn)總值能耗累計下降接近40%,相當于節(jié)約2220.38萬噸標準煤,綠色北京建設取得重大進展。

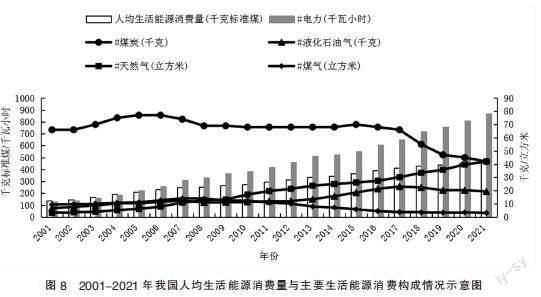

2001-2021年間,伴隨人均生活能源消費量年均6.1%的增長,相對發(fā)熱值低、污染程度高的煤炭與毒性強的煤氣在我國居民生活能源消費中,逐漸被屬于清潔能源的天然氣與相對清潔的液化石油氣及電力替代。尤其“十三五”期間,在打贏大氣污染防治攻堅戰(zhàn)的推動下,民用散煤治理取得突破性進展,累計削減民用散煤約7000萬噸,煤炭人均年均消費下降8%、煤氣下降9.4%,至2021年分別降至42千克/人、3.1立方米/人,天然氣、液化石油氣、電力人均年均消費分別提升8.2%、1%、8%,至2021年分別達到41.9立方米/人、19.3千克/人、869千瓦時/人,如圖8所示。

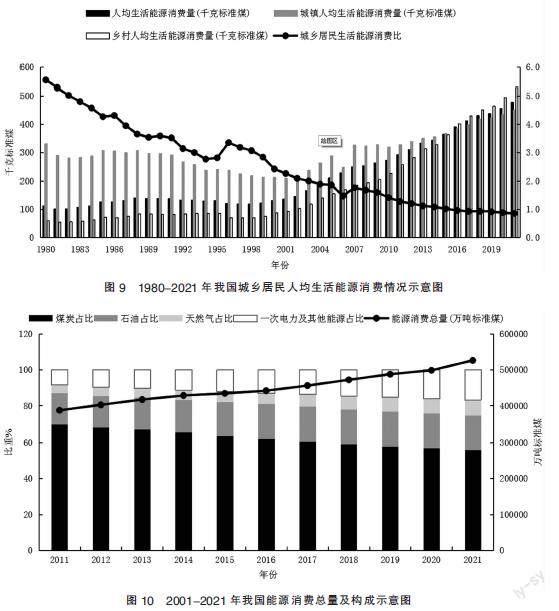

如圖9所示,1980-2021年間,隨著我國人口年均0.88%的緩慢增長,人均生活能源消費量年均增長3.73%,其中,前20年年均增加0.57%,在波動中緩慢上升,后21年年均增加6.4%,持續(xù)上升。城鄉(xiāng)居民人均生活能源消費比由最高時的5.5:1(1980年)降至0.9:1(2017年以來)。在人均生活能源消費水平上,我國農(nóng)村居民已與城鎮(zhèn)居民保持同步,并有超過城鎮(zhèn)居民的趨勢。

三、我國能源發(fā)展與節(jié)能降耗領(lǐng)域客觀存在的矛盾

(一)我國能源資源稟賦基礎(chǔ)與能源安全、綠色發(fā)展之間的矛盾

從全球看,當前煤炭相對于其他主要能源的高碳排放、高污染、低發(fā)熱量是不爭的事實。但作為全球最大的發(fā)展中國家,我國多煤、貧油、少氣,為了不受制于人,在“十四五”乃至更長時期內(nèi),以煤為主的能源結(jié)構(gòu)不會改變。

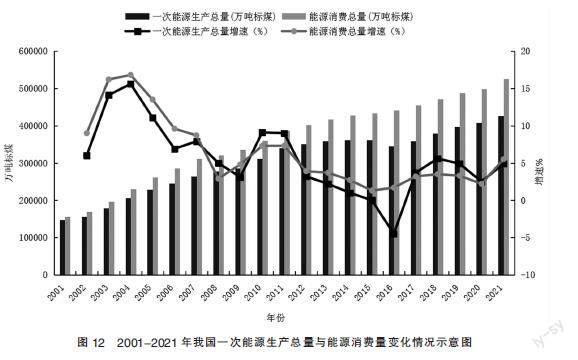

一方面,如圖10、圖11所示,“十二五”以來,盡管煤炭在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重由70.2%持續(xù)下降至2021年的55.9%,但煤炭消費量卻由2011年的38.9億噸緩慢增至2021年的42.96億噸。雖然石油、天然氣、一次電力及其他能源在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重均有不同程度增加,其中,石油上升1.8%、天然氣上升4.2%、一次電力及其他能源上升8.3%,但原油、天然氣進口量分別由2011年25377.9萬噸、311.5億立方米迅猛攀升至2021年51292.2萬噸、1673.5億立方米,進口原油占我國原油消費比重自2017年起就保持在70%以上,進口天然氣占我國天然氣消費比重由23.2%增至44.5%。另一方面,如圖12所示,我國一次能源生產(chǎn)與能源消費之間的供需缺口,由2001年8122萬噸標準煤擴大至2021年9.88億噸標準煤,20年間擴大12倍。尤其“十三五”以來,我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,面臨“三期疊加”的復雜局面,一次能源生產(chǎn)量與能源消費量之間的供需缺口始終保持在9億噸標準煤以上,能源保供壓力不降反升。

本文認為,在淘汰煤炭生產(chǎn)領(lǐng)域落后產(chǎn)能、加快關(guān)小上大、減量置換取得階段性成果,污染防治攻堅戰(zhàn)由 “堅決打贏”轉(zhuǎn)入“深入打好”的新形勢下,在主要一次電力及其他能源各有利弊、必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、因地制宜建設并加快新型儲能技術(shù)的研發(fā)與應用基礎(chǔ)上,未雨綢繆應對因石油、天然氣的超大規(guī)模進口可能觸發(fā)的能源安全、材料安全問題,有效緩解我國能源供需不平衡與能源供應階段性、周期性緊張局面,始終應回歸、落實到深化煤炭領(lǐng)域科技革命上來。加強煤炭先進、高效、低碳、靈活智能利用的基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)研究,實現(xiàn)工業(yè)清潔高效用煤和煤炭清潔轉(zhuǎn)化,攻克近零排放的煤制清潔燃料和化學品技術(shù),推動煤炭和新能源優(yōu)化組合,是我國低碳科技創(chuàng)新的重中之重。

(二)主要“兩高”行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)勢必仍要發(fā)展與嚴控“兩高”行業(yè)發(fā)展的矛盾

“十二五”以來,盡管我國國民經(jīng)濟主要46個行業(yè)在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重有不同程度的變化,但整體上,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、交通運輸倉儲和郵政、電力熱力生產(chǎn)和供應業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等7大行業(yè)的能源消費量始終占據(jù)全部能源消費的55%以上,是我國國民經(jīng)濟中的主要“兩高”行業(yè),如圖13所示。其中,2011年,7大行業(yè)能源消費總量23.03億噸標煤,占全部能源消費總量的59.5%;2021年,7大行業(yè)能源消費總量30.33億噸標煤,占全部能源消費總量的57.7%,10年間平均增速2.8%,比全部能源消費量平均增速低0.3個百分點。

充分說明,抓好7大行業(yè)的節(jié)能降耗、污染防治,就是牽住了“牛鼻子”,從嚴控制發(fā)展毫無疑問是正確的。但7大行業(yè),畢竟是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、支撐性、先導性行業(yè),或者處在產(chǎn)業(yè)鏈上游、供應鏈前端,或者是整個國民經(jīng)濟秩序正常運行的中樞命脈、構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵支撐,均具有牽一發(fā)而動全身的功能。本文認為,松一陣、緊一陣、寬一陣、嚴一陣,談煤色變、談化色變、“運動戰(zhàn)”等,終究不是立足國情、實事求是,既容易導致行業(yè)投入?yún)T乏,使行業(yè)難以有充足的人、財、物力保障持續(xù)性技術(shù)升級,制約行業(yè)進步;也勢必干擾煤炭、電力、材料等市場良性供求關(guān)系與良性價格機制的生成,觸發(fā)價格倒掛、囤積居奇,進而傳導至其他生產(chǎn)與生活領(lǐng)域,造成物價上漲、通貨膨脹,最終對國民經(jīng)濟的穩(wěn)健、持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展帶來不利。嚴控發(fā)展不等于不發(fā)展,需要在實踐中完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,正確處理好整體與局部、當前與今后、計劃與市場、重點地區(qū)與非重點地區(qū)之間的關(guān)系,兜住基本面,打好“組合拳”,為7大“兩高”行業(yè)持續(xù)性開展先進技術(shù)改造與轉(zhuǎn)型升級,推進行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,率先實現(xiàn)碳達峰,多維度探索碳中和,創(chuàng)造積極的政策、金融、科技、市場環(huán)境。

(三)人民日益增長的美好生活需要勢必引起更高的能源消費與節(jié)約生活能源消費大勢所趨之間的矛盾

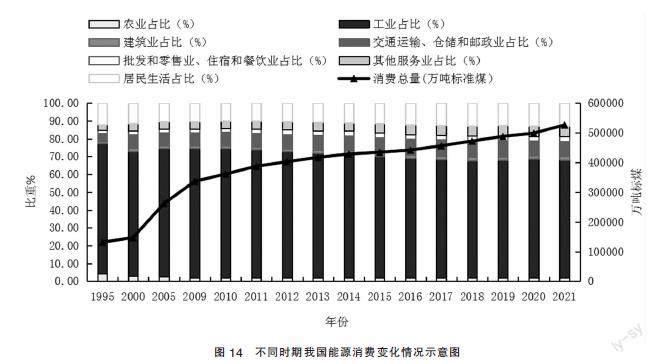

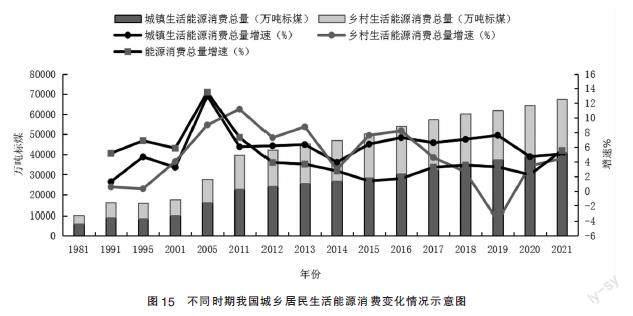

改革開放以來,隨著我國綜合國力的日漸提升,人民生活水平實現(xiàn)了由溫飽到總體上達到小康的歷史性跨越,消費結(jié)構(gòu)從生存型逐漸向發(fā)展型、享受型過渡,帶動居民生活能源消費量與日俱增,已于2021年超過黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),成為第一大能源消費大戶,如圖14所示。2011-2021年,我國居民生活能源消費量以年均5.5%、超過同時期全部能源消費量2.4個百分點的增速,由3.96億噸標準煤躍至6.75億噸標準煤,其中,城鎮(zhèn)居民人均生活能源消費量年均增長6.1%,總量由2.27億噸標準煤增至4.11億噸標準煤;農(nóng)村居民人均生活能源消費量年均增長4.6%,總量由1.69億噸標準煤增至2.64億噸標準煤,如圖15所示。

電力、熱力、天然氣、汽油與煤炭是居民生活能源消費的主要品種。根據(jù)《全國能源平衡表(實物量)2021》,2021年,我國城鄉(xiāng)居民生活電力消費量12278.9億千瓦時、熱力消費量158018.2百萬千焦、天然氣消費量592.26億立方米,均居各行業(yè)之首,分別占比14.4%、18.5%、23.9%, 其中,城鄉(xiāng)居民電力消費比為1.18:1,天然氣消費比為68.4:1,熱力消費均為城鎮(zhèn)居民消費。生活汽油消費量4175.15萬噸,僅次于交通運輸、倉儲和郵政業(yè)居全行業(yè)第二,占比29.3%,是2011年消費量的2.9倍,城鄉(xiāng)居民汽油消費比為1.78:1,私家車的快速增長對我國居民汽油消費影響巨大。生活煤炭消費量5929.17萬噸,占比1.38%,城鄉(xiāng)居民煤炭消費比為1:9.8。

本文認為,我國居民生活主要能源消費類型所呈現(xiàn)出的城鎮(zhèn)居民消費能源的清潔度與能源加工轉(zhuǎn)換效率明顯優(yōu)于農(nóng)村居民,是導致農(nóng)村人均生活能源消費量快速攀升、后來居上的重要原因。一切發(fā)展的最終是為了人民,但人民群眾物質(zhì)、文化、生活水平的持續(xù)提升,勢必意味著更高的能源消費量。面對日益頻發(fā)的極端惡劣天氣,以及全球各國必須通過盡快促進氣候韌性發(fā)展,把地球升溫控制在1.5℃內(nèi),面對嚴控“兩高”行業(yè)發(fā)展與全面實行能源消費強度和總量雙控,在全社會范圍內(nèi)強化節(jié)約能源消費與低碳消費意識,加快綠色電力消費環(huán)境建設,倡導、敦促全體民眾養(yǎng)成綠色消費、低碳消費習慣,鼓勵節(jié)能減排、低碳生活、低碳出行,理應成為必然且迫切的選擇。

四、兩點建議

(一)探索建立有助于能源革命與“3060”行動領(lǐng)域省省合作、上下游合作的體制機制

立足主要能源生產(chǎn)(調(diào)出)大省相對欠發(fā)達、主要能源消費(調(diào)入)大省領(lǐng)先發(fā)達的客觀實際,推動建立能源革命領(lǐng)域省省合作、對口協(xié)助機制。支持鼓勵能源消費大省充分發(fā)揮科技創(chuàng)新資源豐厚、財力雄厚等比較優(yōu)勢,與能源生產(chǎn)大省攜手就潔凈煤技術(shù)、煤的高效轉(zhuǎn)化催化技術(shù)、煤層氣勘探與規(guī)模化開發(fā)技術(shù)、煤矸石等煤炭伴生廢棄物資源化高值化利用技術(shù)、煤電高參數(shù)大容量機組運行控制技術(shù)、先進CCUS技術(shù)及面向綠色未來電力的柔性電力系統(tǒng)技術(shù)、大儲能設備技術(shù)、綠氫“制、儲、運、用”技術(shù)、智能清潔交通工具技術(shù)等行業(yè)共性難題開展聯(lián)合攻關(guān)、聯(lián)合試驗、聯(lián)合創(chuàng)新,促進煤炭及其相關(guān)產(chǎn)品的深度清潔化、高效化、低碳化、材料化、過程化應用,推動綠色電力及關(guān)聯(lián)行業(yè)規(guī)范、可靠、健康發(fā)展,逐步降低,直至取代煤炭直接作為終端消費能源。

適時探索建立高耗能出口產(chǎn)品碳邊境稅征收機制。既可利用物聯(lián)網(wǎng)回溯產(chǎn)品在各上游行業(yè)的碳足跡,將碳邊境稅資金作為專項技改資金按比例反哺產(chǎn)品各生命周期階段的相關(guān)企業(yè),也可利用碳稅資金集中設立專項技改資金,采取企業(yè)申報、按年度切塊下達的方式,定向用于相關(guān)企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造。

必須明確,碳交易機制中,完成碳交易不是目的,通過碳交易方式推動高碳排放行業(yè)低碳化發(fā)展才是碳交易的本質(zhì)。因而應盡早探索建立我國居民生活節(jié)能碳交易機制,鼓勵支持率先達到低碳社區(qū)、低碳城鎮(zhèn)、低碳鄉(xiāng)村的居民以家庭為單元開展生活節(jié)能碳交易,支持綠色金融機構(gòu)以合理價格收購生活節(jié)能碳交易產(chǎn)品,達到一定規(guī)模后,在碳交易市場賣出,以有效市場化方式引導、推動廣大民眾養(yǎng)成綠色生活、低碳生活的必需習慣。

(二)在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實踐中,深化能源供給與消費革命

推動農(nóng)村居民提升生活能源消費品質(zhì)與能源消費清潔度,關(guān)系農(nóng)村居民的身體健康與清潔能源供給的公平性,關(guān)系廣大農(nóng)村人居環(huán)境建設與生態(tài)環(huán)境治理,關(guān)系綠水青山就是金山銀山。

應充分把握鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略契機,全面發(fā)揮鄉(xiāng)村振興補助資金、農(nóng)村環(huán)境整治資金、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金、農(nóng)村危房改造補助資金等中央財政專項資金的功效,有效釋放其對社會資本的引導、集聚作用,對不同區(qū)域、不同民情、不同習慣的廣大農(nóng)村地區(qū),因村施策、因戶制宜,實施農(nóng)村能源供給革命帶動農(nóng)村能源消費革命,提升農(nóng)村用能電氣化水平。對于人口集聚、鄉(xiāng)村規(guī)模適中、滿足集中建設環(huán)境的鄉(xiāng)村,應鼓勵農(nóng)業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集中化、規(guī)模化、循環(huán)化發(fā)展,就地取材推動生物質(zhì)能的集中開發(fā)轉(zhuǎn)化利用,建設集中型、清潔型能源供應基礎(chǔ)設施,發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)供熱,有序推進散煤替代;對于人口分散、地廣人稀、位置偏遠的鄉(xiāng)村,應支持發(fā)展自發(fā)自用、余電轉(zhuǎn)熱、技術(shù)成熟的分布式光伏發(fā)電項目;對于擁有地熱資源的鄉(xiāng)村,支持科學開發(fā)淺層地熱能;推動農(nóng)光互補、“光伏+設施農(nóng)業(yè)”“海上風電+海洋牧場”等低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展,帶動提升鄉(xiāng)村能源利用效率,積極建設低碳鄉(xiāng)村。

五、結(jié)語

立足我國能源稟賦基礎(chǔ)與能源安全國家戰(zhàn)略,面向“力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和”奮斗目標,扎實推進能源領(lǐng)域“四個革命,一個合作”,既是有效應對全球氣候危機、彰顯中國是負責任大國的戰(zhàn)略舉措;也是為推動全球其他發(fā)展中經(jīng)濟體,消除貧困、改善民生、綠色增長的重大探索;更是落實人類命運共同體理念,以“天下大同、協(xié)和萬邦““天人合一、道法自然”等東方文明護航人類永續(xù)發(fā)展的必然選擇,必將成為新發(fā)展階段載入史冊的偉大實踐。

參考文獻:

[1]曾詩鴻,李根,翁智雄,等.面向碳達峰與碳中和目標的中國能源轉(zhuǎn)型路徑研究[J].環(huán)境保護,2021,49(16):28-31.

[2]聯(lián)合國.聯(lián)合國氣候變化框架公約[EB/OL].(1992-05-09)[2023-05-02].https://www.un.org/zh/documents/treaty/A-AC.237-18(PARTII)-ADD.1.

[3]IEA.CO2 Emissions in 2022[EB/OL].(2023-03-02)[2023-05-02].https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022.

[4]國家發(fā)展改革委,國家能源局.關(guān)于印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》的通知(發(fā)改能源〔2022〕210號)[EB/OL].(2022-01-29)[2023-05-02].http://zfxxgk.nea.gov.cn/2022-01/29/c_1310524241.htm.

[5]《習近平談治國理政》第一卷[M].北京:外文出版社,2014:130-132.

[6]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家而團結(jié)奮斗——在中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會上的報告(2022年10月16日)[J].求是,2022(21):4-35.

[7]習近平.深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢任務 扎扎實實把黨中央決策部署落到實處[EB/OL].(2022-01-25)[2023-05-02].http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670359.htm.

[8]國務院.國務院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知(國發(fā)〔2021〕23號)[EB/OL].(2021-10-26)[2023-05-02].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/26/content_5644984.htm.

[9]國家發(fā)展改革委,國家能源局.關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知(發(fā)改運行〔2021〕1519號)[EB/OL].(2021-11-03)[2023-05-02].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202111/t20211103_

1302856.html.

[10]胡相余,許仁發(fā),孟濤,等.超超臨界二次再熱鍋爐關(guān)鍵技術(shù)研究進展[J].煤炭轉(zhuǎn)化,2022,45(06):89-100.

[11]賀克斌,李雪玉.中國散煤綜合治理研究報告2021[R].北京:北京大學能源研究院,2021:3.

[12]習近平.“不能把手里吃飯的家伙先扔了”(兩會現(xiàn)場觀察·微鏡頭·習近平總書記兩會“下團組”)[N].人民日報,2022-03-06(01).

[13]中共中央宣傳部,國家發(fā)展和改革委員會.習近平經(jīng)濟思想學習綱要[M].北京:人民出版社,學習出版社,2022:61.

[14]科技部,國家發(fā)展改革委,工業(yè)和信息化部,等.科技部等九部門關(guān)于印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》的通知(國科發(fā)社〔2022〕157號)[EB/OL].(2022-08-18)[2023-05-02].https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2022/202208/t20220817_181986.html.

[15]國務院新聞辦公室.中國的全面小康[EB/OL].(2021-09-28)[2023-05-02].http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2021 n_2242/202207/t20220704_130702.html.

[16]國家統(tǒng)計局能源統(tǒng)計司.中國能源統(tǒng)計年鑒2022[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2023:96-101.

[17]IPCC.AR6 Synethesis Report Climate Change 2023[EB/OL].(2023-03-20)[2023-05-02].https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/.

【作者單位:泓谷(北京)技術(shù)咨詢有限公司】