西漢至北宋貴州岑鞏建置沿革考

汪小軍 黃秀健

摘要: 岑鞏素為滇楚鎖鑰、黔東門戶,地理位置顯要,為貴州文化先發地之一。其自西漢至北宋間的建置歸屬大致經歷西漢至劉宋的無陽縣、蕭齊的西平陽縣、南梁至南陳的夜郎郡、隋的辰溪縣、唐至北宋中期的獎州(業州、舞州)及北宋末期的思州。文章以朝代為脈絡,在爬梳岑鞏地區的建置沿革基礎上,辨訛了西漢至唐初、唐末至北宋時期岑鞏地區的建置沿革,糾正了岑鞏地在這兩個時期的錯謬,并辨析了岑鞏與思州的歷史聯系與區別。考其建置沿革,可明晰中央政權與黔東地區的深入互動及黔東地區從“邊地”到“內地”的轉化與國家大一統的發展。

關鍵詞:西漢至北宋;貴州岑鞏;建置沿革;“邊地”到“內地”

中圖分類號:K23? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1008-4657(2023)05-0047-07

學界對岑鞏的研究較為豐富,對其歷史沿革的記述也較多。通過對現有文獻的梳理回顧,對岑鞏歷史沿革的述論可大致分為兩個方面,其一是以王燕玉先生的《貴州史專題考》為代表的對岑鞏的歷史沿革只記述無爭議的部分,這一方面又分為兩個部分,一部分以唐貞觀年間為時間上限做簡述,如王燕玉先生的專著;一部分以元代為時間上限,如張維軍先生的《岑鞏思州古城千年記憶》。這個方面的缺點就在于使岑鞏宋元前的歷史沿革出現較大空白。其二是以黃透松先生主編的《岑鞏縣志》為代表的對岑鞏的歷史沿革做完整的敘述,形成一條完整的歷史發展時間線,但缺點就在于其中包含大段有爭議的部分,或對魏晉南北朝時期的記述較為簡單或者直接略過,如吳昌盛先生的《水墨思州·硯香岑鞏》,或對岑鞏在隋至唐初與唐末至北宋末間的歷史作思州的歷史沿革而不作岑鞏的歷史沿革,如尹東海先生的《思州民俗研究》,出現了地理概念的錯亂與歷史的混淆。

出現上述兩個方面的原因,不僅在于史書對岑鞏宋元以前的歷史記載較為稀少,還在于自元代思州治地遷至岑鞏后,岑鞏就一直稱為“思州”,直至1930年才改用今名,形成了岑鞏即思州的慣性思維,故而才會出現以“思州”沿革史套用于“岑鞏”沿革史之中,沒有考慮思州治地及屬地的變遷問題及思州與岑鞏的歷史聯系與區別,導致岑鞏沿革史錯訛,尤其是岑鞏地尚未歸屬思州前的一千余年歷史也用思州的沿革史套用,實為一大誤也。

在今日岑鞏各界大力挖掘、發展本土文化之下,考證與厘清岑鞏地區的建置沿革史不僅具有一定的學術價值,也具有一定的現實意義。關于岑鞏的建置沿革,學界并未見有專文研究。本文擬在前人研究基礎之上,結合傳世文獻與出土材料,考析岑鞏地在西漢至北宋時期內各朝所屬,以便對岑鞏地區的縱向發展有一個較為全面的認識,這對于研究岑鞏地區的歷史與地理、糾正一些記述與認識上的訛謬、推進岑鞏本土文化研究的進一步發展具有一定的促進作用。專此論述,以就正于方家。

一、西漢至劉宋無陽縣的演變

漢襲秦境,改秦黔中郡為武陵郡。武陵郡的轄縣,在《漢書·地理志》中載有:“縣十三:索、孱陵、臨沅、沅陵、鐔成、無陽、遷陵、辰陽、酉陽、義陵、佷山、零陽、充。”[ 1 ]岑鞏地屬武陵郡治下何縣?從《水經注·沅水》中記載的“沅水出牂牁且蘭縣,為旁溝水,又東至鐔成縣,為沅水。東逕無陽縣”[ 2 ]再結合沅水地理方位,可知無陽、鐔成二縣為武陵郡的西境,而無陽縣位于沅水支流—— 氵舞水一側,鐔成縣位于另一支流——渠水一側,二縣同處今湘黔交界處,關于二縣的屬地問題,在清人莫與儔的《且蘭故地考》中有對無陽縣屬地的記載:“當鎮遠府鎮遠縣,思州一府,及湖南晃州廳,靖州之會同,沅州之芷江縣一帶。”[ 3 ]民國《貴州通志·輿地志·風土志》中亦有記載:“武帝開西南夷……有武陵郡地者:黎平大半府及鎮遠之臺拱同知、清江通判、天柱縣并鐔成縣地。鎮遠府之鎮遠縣及思州一府并無陽縣地。銅仁一府及松桃廳并辰陽縣地,屬荊州。終兩漢之世。”[ 4 ]以上可知今岑鞏地西漢時屬武陵郡無陽縣。

但無陽縣治又在何地?民國《貴州通志·前事志》記有:“思州,武陵郡無陽縣地。”并對這句話釋道:“以無水首受故且蘭定之。”[ 3 ] 50古思州治地即今岑鞏,無水即氵舞水,也作舞水、氵舞陽河。漢武帝建元六年(公元前135年)命唐蒙通夜郎,蒙在楚國通貴州腹地的道路基礎上,開通南夷道,“莊蹻將兵,唐蒙奉使,而道通沅水。”岑鞏地前臨近古且蘭、夜郎等地,后臨近武陵郡郡治義陵,從軍事地理角度來看,岑鞏地作為通夜郎等地的橋頭堡,利于朝廷對夜郎等地的威懾。

《貴州古代史》中亦有記:“武陵郡……無陽縣,為今貴州的岑鞏、鎮遠地。”[ 5 ]觀《貴州古代史》中所繪制的西漢時期貴州及相鄰省市的地圖可知,無陽縣治臨近氵舞水。《貴州省志·地理志》記有:“無陽之名與氵舞 水相關,其地當在今鎮遠、岑鞏、玉屏等地。”[ 6 ]氵舞水古又稱無水,“無陽”即無水之陽,也即無水之北,古今岑鞏治地皆在氵舞水之北。

除了文獻記載外,也有出土文物相印證。《岑鞏縣志》中記載到:“秦漢時期的貨幣,曾在大有鄉零星出土‘五銖錢。”[ 7 ]大有臨近氵舞水,且在漢代已形成小規模的集市,“早在漢代,中木召就有進行牛交易的牛場壩。”“漢代,境內已有養馬。”[ 7 ] 441中木召為大有境內地,進行牛交易,說明在漢代岑鞏及附近地區的河谷寬闊地帶形成了一定規模的農業種植,養馬則更多的是為軍事服務。一定規模的農業與養馬,既可解決內需,又可向朝廷控制夜郎等地提供一定的物資補給,且便利的水運條件,亦可從郡治義陵調撥物資。

綜上可知,西漢武陵郡治下的無陽縣治,即在今岑鞏縣境。

岑鞏便利的水運條件,為湘黔地區物資交易運輸必經之路,加上其特殊的軍事政治地位,發展成為武陵郡的中心點之一,為形勢所趨。各少數民族間及與漢族間的交往活動逐漸頻繁,自楚至漢,中原文化的持續輸入,使得岑鞏及周邊各民族逐漸脫離“蠻夷之態”,增強了該地區各民族的歸附之心。

到了東漢,“無陽”一名已不載于史冊,據《太平寰宇記·沅州》記載:“(無陽縣)后漢省入辰陽,又為辰陽縣地。”[ 8 ]《貴州古代史》言:“武陵郡……無陽縣,為今貴州的岑鞏、鎮遠地,東漢并入辰陽。”[ 5 ] 34前文提及到辰陽的屬地,為無陽之東北,與其接壤。經王莽作亂,至東漢建立,長時間的動蕩,使得武陵郡內“五溪蠻”勢力特盛,阻礙了朝廷政令不可達,岑鞏地作為“五溪蠻”的大后方,朝廷無法實施有效的管轄,而朝廷為維持對武陵郡表面上的統治,不得不精簡統治規模,故而在行政區劃上省無陽一縣而并入辰陽縣。

三國蜀漢主劉備于章武二年(222年),“使侍中襄陽馬良以金錦賜五溪諸蠻夷,授以官爵。”[ 9 ]馬良入五溪招納“諸蠻”,蠻夷渠帥皆受印號,于五溪之地設黔安郡,為“五溪蠻”之一的岑鞏,屬黔安郡所轄。

五溪之地后為孫吳所取,于此復設武陵郡,下轄鐔成、舞陽、辰陽、沅陵、遷陵、黔陽等縣,舞陽即西漢之無陽。

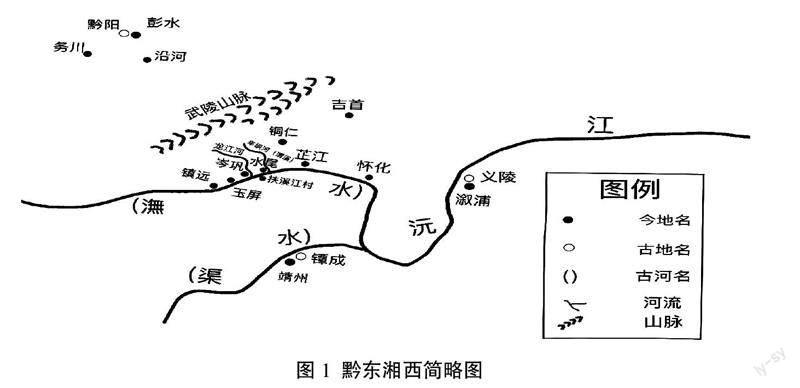

關于三國時期岑鞏地屬于何縣,目前學界存有此觀點:岑鞏地屬黔陽。萬歷《貴州通志·思州府》中有載:“三國吳分置黔陽縣。”[ 10 ]嘉靖《貴州通志》、弘治《貴州圖經新志》等均持有此看法。這個觀點仍是值得商榷的。考孫吳的行政區劃,再結合田敏先生對黔陽的考辨:“黚陽(黔陽)縣由三國吳始置,其地理當今四川彭水縣。”[ 11 ]可知黔陽位于今重慶彭水縣烏江一側,而岑鞏距彭水地甚遠,且交通極為不便,需幾經輾轉再沿烏江而下方可到(圖1)。何以岑鞏地遙隸黔陽?《元和郡縣志》載有:“思州,自漢至吳并為武陵郡酉陽縣地,吳分置黔陽縣,至梁、陳不改。”[ 12 ]其記述的思州沿革史,對應唐代之思州尚無問題,但至元明往后,再把思州治地的沿革史等同于唐之思州沿革史,為一大誤也,在論述時應充分考慮到思州治地及領域之變化,要落到實處,不可依思州之名而述之。

古思州治地自元至民國,皆在今岑鞏思旸鎮,但元前在今貴州務川、沿河等地,與今重慶彭水縣相鄰,地屬黔陽縣尚可解釋,但又為何將思州等同于岑鞏而述為隸黔陽呢?有如下兩種解釋:一為古思州治地自元遷至岑鞏始歷時七百余年,較為穩定,且岑鞏古為思州名,直至1930年才改作今名,故而有一種先入為主的觀念,形成思州即岑鞏、岑鞏即思州的看法;二為貴州建省于明,時間較晚,無論官方修史還是民間著書,對于貴州地方的記載甚為稀缺,傳留于世的更為稀少,作為“先有思州,后有貴州”的思州的歷史記載定然有所存留,而后世史學家卻不考慮思州治地的變遷問題廣而概之,故而造成混淆。弘治《貴州圖經新志·思州府》的記載:“漢屬武陵郡酉陽縣,三國吳分置黔陽縣地隸屬”[ 13 ]《嘉慶重修一統志》中亦有類似記述,此類記述乃為沿襲《元和郡縣志》說而不加以辨析而至以訛傳訛。

岑鞏屬黔陽定然是學界目前的錯誤看法。孫吳于武陵郡下復置舞陽縣,從西漢之“無”改為“舞”,縣治也有所東移,位于今湖南芷江與懷化之間;鐔成縣位于今湖南靖州附近,處渠水一側。而武陵郡的西南部僅有舞陽、鐔成二縣。岑鞏距芷江僅一百余公里,共處氵舞水一側,水運極其便利,在考慮到距離相近、交通便利的情形之下,岑鞏當屬舞陽縣。

西晉初年“五溪蠻”內附歸晉,《晉書·帝紀第三》:“(咸寧三年)西北雜虜及鮮卑、匈奴、五溪蠻夷、東夷三國前后十余輩,各帥種人部落內附”[ 14 ]“五溪蠻”之一的岑鞏各民族附晉后,繼屬舞陽縣境,終西晉之世。

經永嘉之亂,晉室南遷,武陵地區成為南北各方勢力爭搶的戰略地,武陵內部各族勢力也借此機遇得以快速發展,形成強大的地方勢力,東晉朝廷數次鎮壓無果,在武陵地的統治式微,只得縮減縣額及統治范圍,僅在沅水流域交通便利又距“五溪諸蠻”勢力中心地較遠處設統治點以維持對武陵地的管轄。具體到武陵郡的西南部,則將原舞陽縣與鐔成縣合為一縣。《元和郡縣志》載:“漢鐔城縣地,晉安帝省。”[ 12 ]《水經注·沅水》也言:“水出無陽縣,縣故鐔成也。晉義熙中,改從今名。”[ 2 ]又《太平寰宇記》:“朗溪縣,漢鐔成縣地,晉義熙中徙舞陽縣于此,安帝省。”[ 15 ]

究竟是鐔成地歸于舞陽,還是舞陽地歸于鐔成?《晉書·志第五》載:“寧康元年……十一月,苻堅將楊安陷梓潼及梁、益二州,刺史周仲孫帥騎五千南遁。”[ 16 ]民國《貴州通志·前事志》載:“孝武帝寧康元年(癸酉,公元三七三),苻堅取梁、益二州,邛、筰、夜郎皆附于秦。”[ 3 ] 165北朝勢力侵入西南地帶以及多個地方民族勢力依附于其,給南朝統治者帶來極大的軍事壓力,而舊舞陽縣地與夜郎等共氵舞水,可直通也,雙方勢力在武陵西南部直接面對,雖于太元十年(385年)西南夷、夜郎復入晉,但各方勢力在這一地帶爭奪不休,極為不穩。對比處氵舞水一側的舞陽縣,處渠水一側的鐔成縣則軍事壓力小很多。故依《太平寰宇記》言,舞陽縣徙治于鐔成縣,去鐔成縣名改為舞陽縣。故而岑鞏地依屬舞陽縣。

劉宋代晉,武陵郡所轄依舊,《宋書·卷三十七》載有,宋孝武帝孝建元年(454年)立郢州,武陵郡屬之,武陵郡領縣十,舞陽縣治依舊在舊鐔成縣地,岑鞏地仍屬不變。

二、蕭齊至南陳郡縣紛更

蕭齊立東牂牁郡,屬郢州。東牂牁郡領縣六:南平陽、西平陽、南新市、東新市、西新市、宜。民國《貴州通志·輿地志二》對蕭齊東牂牁郡治下西平陽的今名釋為玉屏縣,據王燕玉的《貴州省各市縣沿革》考,南平陽即今貴州黎平一帶,西平陽即今貴州玉屏一帶,南新市即今貴州天柱西北部一帶,西新市即今貴州三穗縣一帶,東新市即今貴州天柱東南部至湖南會同一帶[ 17 ]。依王燕玉考,可知東牂牁郡處于原牂牁郡與武陵郡之間,時武陵郡地東移,蕭齊時的西平陽縣今名為玉屏縣。結合民國《貴州通志·歷代建置沿革圖·南齊》所記,再加上岑鞏、玉屏二縣疆域錯入,一水以隔,二縣的縣治距離極近,故而蕭齊時,岑鞏地當屬東牂牁郡下的西平陽縣。

蕭梁郡縣紛更,廢置離合,較前尤繁。太清元年(547年),“湘東王繹以武陵郡置武州,領武陵、南陽、夜郎三郡。”[ 3 ] 197太清二年(548年),侯景叛亂,各路駐軍勤王,“時夜郎郡荒廢,東徙于辰溪。”“郡、縣動亂,梁政令不能達,百姓紛紛東徙,梁因以武陵、東牂牁二郡之間夜郎流民僑居的地帶設置夜郎郡,治領夜郎縣。這個僑置的夜郎郡的轄境當今岑鞏、江口、銅仁、湖南鳳凰、芷江轉萬山、玉屏的范圍,郡治也是縣治的夜郎縣,在今辰水即麻陽江北岸中部,故又稱麻陽戍夜郎。”[ 18 ]《貴州古代史》中亦有相似記載:“侯景叛亂……郡縣動蕩……人民大量東徙,梁因劃出原武陵、東牂牁兩郡之間有夜郎郡流民聚居的地帶,僑置夜郎郡,治領夜郎縣,隸武州。這個夜郎郡,西北包有今岑鞏、石阡、萬山上入湖南之地,南界今氵舞水北岸,中心在今辰水即麻陽江北岸中部,故郡及縣又均稱麻陽戍夜郎。”[ 5 ] 77-78而原來的夜郎郡及夜郎縣,仍存空名。

南陳太建七年(575年),改武州為沅州,時武州所屬夜郎郡隸沅州,夜郎郡轄境不變。故而,梁、陳時岑鞏地皆屬夜郎郡。

三、隋時的辰溪縣

現存史料多數認為隋時岑鞏地屬清江郡。樂史的《太平寰宇記》對思州的沿革記載如下:“思州,寧夷郡。今理婺川縣……隋初,其地屬清江郡。至開皇十九年于此置婺川縣,屬庸州。庸州,即今黔江縣是也。大業二年廢庸州,以縣屬巴東郡。”[ 19 ]樂史生活于北宋,當時思州治地變遷不大,其對思州沿革的梳理并無問題,但其對思州的記載被后人所沿襲,嘉靖《思南府志》記有:“后周屬清江郡。隋置黔中郡,尋廢,以此置婺川縣隸庸州,后廢庸州以縣屬巴東郡。”[ 20 ]康熙《思州府志》也認為其隋時屬清江郡,《嘉慶重修一統志》、乾隆《鎮遠府志》等史籍方志中均沿襲之。

明清人的錯誤看法繼為后世所承襲,《岑鞏縣志》直接認為“岑鞏……隋開皇九年(585年)置清江縣,十九年(599年)置務川縣。”[ 7 ] 1《貴州省岑鞏縣地名志》中也持此說。“隋屬清江郡”一說不僅體現在官方志書中,在私人撰書中也有體現,如研究岑鞏的代表作《水墨思州·硯香岑鞏》、《思州風物志》等皆從此說,這一說法貫穿于研究岑鞏的各類著述之中,益發得到普遍傳播。但核以史實,揆情度理,此說法實為以訛傳訛,至少有以下兩點無法說明:

1.隋時之清江郡位于今湖北、重慶、貴州接壤一帶,以烏江與長江為交通主道;今岑鞏位于黔東,臨近湖南懷化,以沅江為交通主道,二者地理距離甚遠、交通阻塞,何以岑鞏地屬清江郡?

2.隋唐之時思州轄地尚未擴張至沅江一帶,而以后世思州治地之岑鞏等視于隋唐之思州,是否合適?

隋代之庸州轄境在今鄂、渝、黔相連之地,與岑鞏地甚遠,之所以有“隋屬清江郡”之說,乃為宋元之后思州轄地南擴至岑鞏地,尤其是元后思州治地遷至岑鞏地,后人便將二者混為一體,將岑鞏地的歷史納入思州歷史之中,故而在史書記載中方才出現混淆,即認為凡思州所領地皆按宋元以前思州沿革為準,而不計所轄縣原沿革史,于是便在岑鞏建置沿革里坐實了“隋屬清江郡”。因此我們可以斷言:各志書記載隋時之岑鞏決不會屬清江郡。

既不屬清江郡,那隋時岑鞏地又何屬?開皇九年(589年)隋滅陳統一全國,改沅陵郡置辰州,廢夜郎郡置靜人縣屬辰州。開皇十八年(598年),又改辰州曰沅陵郡,并廢靜人縣,其境入辰溪縣。《隋書·地理志》載有:“沅陵郡,開皇九年置辰州……沅陵,舊置沅陵郡。平陳,郡廢,大業初復……辰溪,舊曰辰陽。平陳,改名;并廢故夜郎郡,置靜人縣。”[ 21 ]其沅陵郡“是合并了梁、陳的南陽郡、夜郎郡、沅陵郡及武陵郡的辰陽縣建成,領五縣……辰溪縣轄地廣漠,含今湖南的鳳凰、芷江、晃縣和貴州的銅仁、江口、石阡,其在今貴州的界限,為潕水以北、烏江以東。”[ 5 ] 109-110

梁陳時岑鞏地屬夜郎郡,隋平陳后廢夜郎郡,以其地入辰溪縣,依上說再結合岑鞏地理方位在銅仁、江口以南,氵舞水以北,可知岑鞏在隋時屬沅陵郡治下的辰溪縣,為辰溪縣南端。

四、唐至北宋獎州的變遷

李淵建唐后,于今黔東湘西一帶立充州以替換隋之舊制,《新唐書》載有:“充州,武德三年,以牂牁蠻別部置,縣七:平蠻,東停,韶明,牂牁,東陵,辰水,思王。”[ 21 ]而岑鞏地所屬縣可從《貴州古代史》中知曉:“東停縣,在今岑鞏、鎮遠間。”[ 5 ] 116可知武德年間,岑鞏地屬充州東停縣。

貞觀年間朝廷對西南邊疆的統治進一步深化,王權深入地方,從岑鞏地的建置中亦可見。貞觀八年(634年),朝廷在岑鞏地設夜郎縣,屬敘州,以加強對氵舞水流域的統治。《新唐書》載有:“敘州潭陽郡,下。本巫州,貞觀八年以辰州之龍標縣置,天授二年曰沅州……析置夜郎、朗溪、思微三縣。”[ 22 ]在《岑鞏縣志》中記有:“唐貞觀八年(634年)至天授元年(690年)置夜郎縣,后改為峨山縣,位于岑鞏縣東北角。”[ 7 ] 914天授二年(691年)改敘州曰沅州,同年于岑鞏東部即今岑鞏水尾至湖南芷江一帶析夜郎縣而置渭溪縣。渭溪,河名,乃古稱,今名龍鰲河或車壩河,主體在水尾鎮境內。民國《貴州通志·前事志》曰:“舞州……領縣三:峨山,渭溪,梓姜……渭溪縣,天授二年分夜郎置。”[ 3 ] 223

長安四年(704年),以沅州之夜郎、渭溪二縣置舞州,今岑鞏地屬舞州。開元十三年(725年)以“舞”與“武”音近而改為鶴州,又于開元二十年(732年)改鶴州為業州,天寶元年(742年)更名為龍溪郡,同年改夜郎縣為峨山縣,以今岑鞏縣思旸鎮的峨山定名,建縣治于峨山腳下,即古思州元至民國治地所處,《岑鞏縣志》中亦有這一記載:“峨山……以其山名改夜郎縣為峨山縣。”[ 7 ] 845時龍溪郡轄峨山、渭溪二縣。天寶三年(744年),以原充州梓姜縣來屬,部分書籍又稱之為“梓薑”,為同音不同字。龍溪郡于大歷五年(770年)更名為獎州。《新唐書》中有記“獎州龍溪郡,下。本舞州,長安四年以沅州之夜郎、渭溪二縣置,開元十三年以‘舞‘武聲相近,更名鶴州,二十年曰業州,大歷五年又更名……縣三:峨山,中下。本夜郎,天寶元年更名。渭溪,中下。天授二年析夜郎置。梓姜。中下。本隸充州,天寶三載廢為羈縻州,以縣來屬。”[ 22 ]

考其地望,《貴州古代史》述為:“州治峨山縣,在今岑鞏東北;渭溪縣,在今玉屏左近;梓姜縣,在今鎮遠靠南。”[ 5 ] 113《貴州省志·交通志》亦有載:“唐武后長安二年(704年),舞陽河流域置氵舞州,干流沿岸置梓姜(今鎮遠縣)、渭溪(今撫溪江附近)兩縣,支流龍江河置夜郎縣(后改為峨山縣,今岑鞏縣)。”[ 23 ]撫溪江即今貴州玉屏撫溪江村,位于古渭溪入氵舞水口處,處于玉屏之左。撫溪江處于渭溪與氵舞水匯合處,水運便利,北可通鰲山(天寶年間,通慧禪師于鰲山之巔建鰲山寺),西可達峨山縣,東可溯沅水入長江,故而渭溪縣治當在撫溪江村附近。楊清澄在《五溪古業州考》一文中對唐代業州(獎州)進行了綜合細致的考察,認為“業州應該在今貴州省鎮遠東北方的岑鞏縣及其以東,湖南芷江縣西北部,麻陽綿和、鳳凰(渭陽縣)以南,以峨山為中心并連成一片的廣闊地域,包括貴州岑鞏縣、江口縣南部、玉屏縣、銅仁南部、大萬山、湖南芷江西緣(上坪、新店坪)等的部分地域。”[ 24 ]綜上,獎州即今岑鞏地當無疑。

自大歷五年(770年)更名為獎州始,名稱穩定,歷五代、北宋。唐末五代國家動亂,政權更迭頻繁,獎州地沒于“蠻”,蠻酋自領其地,脫離王權轄制,但獎州之名不改,《舊五代史》記載天福四年(939年)十月“溪州刺史彭士愁,以錦、獎之兵與蠻部萬余人掠辰、澧二境,湖南節度使馬希范遣牙兵拒之而退。”[ 25 ]

趙匡胤代周建宋后,逐步統一全國,結束割據。《宋史》載:“建隆四年……平湖南,得州一十五、監一……蔣、辰、錦、溪、敘,桂陽監。”[ 26 ]“蔣”即“獎”,為同音不同字,北宋取得獎州管轄權后,以此為羈縻州,屬紹慶府。《貴州古代史》有記:“公元一〇一五年(大中祥符八年)以周仁美領獎州防御使。”[ 5 ] 164周仁美時任龍神衛四廂都指揮,雖領獎州,但為遙領,依舊實行羈縻之策,以當地“蠻酋”自管,從朝廷以高級官員兼領獎州可以看出北宋王朝對西南地區甚為重視。

至北宋末,今岑鞏地歸于思州田氏,故而在此簡單梳理一下思州田氏的發展脈絡。北宋徽宗大觀元年(1107年),蕃部長田祐恭攜地內附,朝廷以其地置羈縻州;政和二年(1112年),黃陽洞蠻酋冉萬花等掠黔州,官兵不敵,郡將陳恬請祐恭助兵,平之,后授祐恭為成忠郎,充思州邊西巡檢;政和五年(1115年),晏州夷師卜漏反,祐恭率兵助官兵討之,以功轉武翼郎;政和七年(1117年),播州亂,祐恭出兵平播,以功遷武翼大夫加榮州刺史;政和八年(1118年),祐恭應詔進京面見天子,升武德大夫,同年于思州及南部置思州、安夷、邛水三縣;宣合元年(1119年),授祐恭瀘州兵馬鈐轄加忠州團練使、貴州防御使、充成都府路兵馬都監同管兩路巡檢;宣和四年(1122年),廢州為城,以務川城為名;邛水、安夷二縣改為堡。思州自徽宗年間內附至北宋亡,在首領田祐恭的帶領下,發展大致如上。

思州在取得朝廷信任之下,頻繁對外出兵,擴大統轄范圍,增加首領威信,北達長江,西抵烏江,南至氵舞水,葉成勇在《關于貴州岑鞏縣木召古城的再認識——兼論思州田氏土司治所之變遷》一文中寫到:“政和八年(1118年)建置思州,領務川(今務川)、邛水(今三穗)、安夷(今鎮遠、岑鞏)……思州田氏的政治活動中心還是在務川一帶,不過統轄范圍由北向南明顯擴張,遠及今鎮遠、三穗、岑鞏一帶。”[ 27 ]

《岑鞏縣志》也有記:“宋大觀元年(1107年),蕃部長田祐恭愿為王民,建思州治。領務川、邛水(今三穗縣)、安夷(今鎮遠縣)。務川縣為附廓。今岑鞏縣境為思州務川縣兼有安夷縣地。”[ 7 ] 48今岑鞏地具體于何年屬思州統轄已不可考,只知于北宋末期屬之。

自北宋末期岑鞏地屬思州始,思州的烙印已刻在了岑鞏的土地上,思州文化深刻影響著每一代岑鞏人。然需明確的是,今岑鞏地于北宋末期方才屬思州所轄,以此時間段為節點,往前不可將思州與岑鞏有所關聯,這對于明晰黔東地區歷史時期的建置沿革尤為重要。

五、結語

綜上可知,岑鞏地自西漢至北宋間的建置歸屬大致經歷西漢至劉宋的無陽縣、蕭齊的西平陽縣、南梁至南陳的夜郎郡、隋的辰溪縣、唐至北宋中期的獎州(業州、舞州)及北宋末期的思州。通過前文分析,可看出岑鞏歷史發展有如下幾個特點:其一,具有濃厚的軍事色彩。岑鞏臨沅江而置,沿沅江上可通古且蘭、古夜郎等地,下可至洞庭湖,為湖廣入黔地的唯一通道,以一水而扼守之,是歷史時期中央王朝向西南推進的軍事堡壘,地理區位顯要。岑鞏及周邊有武陵山區不可多得的平地,農業較其他地區發達,楚國、西漢通夜郎均以此地為橋頭堡,朱元璋平云南也以此地為軍事要點嚴加管治。

其二,地處民族交融之地。由地理因素所決定,岑鞏處于武陵山脈民族走廊中的關鍵一環,多民族雜居的環境,營造了兼容并蓄的氛圍,地區間的民族遷移與漢民族的遷入都對岑鞏地的建置歸屬影響極大,如蕭梁時原夜郎郡百姓紛紛東徙至岑鞏及周邊地區,因數量龐大,朝廷于此僑置夜郎郡,使得岑鞏地在蕭梁時的建置歸屬發生變更。

其三,建置沿革變更的過程即為“內地化”的進程。西漢至隋岑鞏地的建置歸屬變更頻繁,中央王朝更多的是出于震懾當地民族之目的,政治軍事性更強,未將其納入王朝統治秩序。唐王朝在岑鞏地設經制州,統治范圍更為精確,標志著王朝國家將其納入直接統治體系之中,加速了岑鞏地的“內地化”進程。唐末后國家分裂動蕩,岑鞏地脫離王朝的直接管理,但其“獎州”名稱卻沿用至北宋,體現出了當地各民族對王朝國家在心理上的認同,至王朝一統后,對國家的認同得到持續強化,并最終完成“內地化”的進程。

參考文獻:

[1]班固.漢書·地理志[M].北京:中華書局,2016.

[2]酈道元.水經注·沅水[M].北京:中華書局,2020.

[3]劉顯世,谷正倫,修.任可澄,楊恩元,纂.貴州省文史研究館,校勘.(民國)貴州通志·前事志(第一冊)[M].貴陽:貴州人民出版社,1985:38.

[4]貴州省文史研究館古籍整理委員會.貴州通志·輿地志·風土志[M].貴陽:貴州大學出版社,2010:27.

[5]周春元,王燕玉,張祥光,等.貴州古代史[M].貴陽:貴州人民出版社,1983:34.

[6]貴州省地方志編纂委員會.貴州省志·地理志(上冊)[M].貴陽:貴州人民出版社,1985:6.

[7]岑鞏縣志編纂委員會.岑鞏縣志[M].貴陽:貴州人民出版社,1993:693.

[8]樂史.太平寰宇記·沅州[M].北京:中華書局,2007.

[9]司馬光.資治通鑒·卷六十九[M] 胡三省,注.北京:中華書局,2013.

[10]王耒賢,許一德.(萬歷)貴州通志·卷十六·思州府·沿革[M].北京:書目文獻出版社,1991.

[11]田敏.黚陽地理考[J].民族論壇,1996(4):76-80.

[12]李吉甫.元和郡縣志·卷三十[M].北京:中華書局,2008.

[13]沈庠,修.趙瓚,纂.(弘治)貴州圖經新志·卷四·思州府[M].中國地方志集成.貴州省縣志輯·第1冊.成都:巴蜀書社,2006.

[14]房玄齡.晉書·帝紀第三[M].北京:中華書局,2015.

[15]樂史.太平寰宇記·卷一百一十九[M].北京:中華書局,2007.

[16]房玄齡.晉書·志第五[M].北京:中華書局,2015.

[17]王燕玉.貴州省各市縣沿革[J].貴州民族研究,1979(1):64-94.

[18]王燕玉.夜郎沿革考[J].貴州師范大學學報(社會科學版),1977(4):45-62.

[19]樂史.太平寰宇記·卷一百二十二[M].北京:中華書局,2007.

[20]鐘添,田秋,纂修.思南府志·卷一·地理志[M].天一閣藏明代方志選刊.上海:上海古籍書店,1962.

[21]魏征.隋書·志第二十六·地理下[M].北京:中華書局,1973.

[22]歐陽修.新唐書·卷四十八[M].北京:中華書局,1975.

[23]貴州省地方志編纂委員會.貴州省志·交通志[M].貴陽:貴州人民出版社,1991:380.

[24]楊清澄.五溪古業州考[J].懷化學院學報,2015(10):1-4.

[25]薛居正.舊五代史·卷七十八·高祖紀第四[M].北京:中華書局,2016.

[26]脫脫.宋史·志三十八[M].北京:中華書局,1985.

[27]葉成勇.關于貴州岑鞏縣木召古城的再認識——兼論思州田氏土司治所之變遷[J].地方文化研究,2014(3):10-19.

A Historical Study on the Establishment and

Evolution of Cengong County, Guizhou Province, from

the Western Han Dynasty to the Northern Song Dynasty

WANG? Xiaojun,HUANG? Xiujian

Abstract: Cengong has always been the key to Yunnan and Hunan, and the gateway to East Guizhou. It has a prominent geographical location and is one of the Cradles of Guizhou culture. It successively belonged to Wuyang County from the Western Han Dynasty to the Liusong Dynasty, Xipingyang County of Xiaoqi Dynasty, Yelang County from Nanliang Dynasty to Nanchen Dynasty, Chenxi County in the Sui Dynasty, Jiangzhou (Yezhou and Wuzhou ) from the Tang Dynasty to the Northern Song Dynasty and Sizhou in the late Northern Song Dynasty. On the basis of sorting out the evolution of Cengong area, this article takes the dynasties as the context to comb the historical establishment from the Western Han Dynasty to the Northern Song Dynasty, correct Cen Gongs wrong records during this period and distinguish the historical connection and difference between Cengong and Sizhou. Examining its evolution history, we can clearly understand the in-depth interaction between the state and Eastern Guizhou, the transformation of Eastern Guizhou from "frontier" to "inland" and the development of national unity.

Key words:Western Han Dynasty to Northern Song Dynasty;Cengong county; Guizhou province;Establishment history;“Frontier” to “Inland”

[責任編輯:馬好義]

收稿日期:2023-03-14

作者簡介:汪小軍(1964-),男(東鄉族),甘肅蘭州人,西北民族大學副教授,主要從事中國古代史研究;黃秀健(1997-),男(侗族),貴州岑鞏人,西北民族大學碩士研究生,主要從事西南民族歷史文化研究。