我國地區居民收入差距現狀分析及對策

李恒森,劉 璇,王軍禮

(1.國務院發展研究中心 辦公廳, 北京 100010;2.中國人民大學 勞動人事學院, 北京 100010;3.國研科技集團有限公司, 北京 100010)

黨的十八大以來,黨中央堅持在高質量發展中推動共同富裕,將“人民生活水平大體相當”作為區域協調發展戰略的重要目標,把縮小地區居民收入差距擺在更加重要的位置。2013—2021年,居民收入差距特別是地區居民收入差距縮小趨勢明顯。準確把握地區居民收入、地區居民收入差距及其演化機制對推進共同富裕有重要意義。

一、文獻綜述

地區居民收入差距是我國居民收入差距的重要表現形式,反映了地區居民生活水平的不均衡程度。學界對地區居民收入及其差距展開了全方面的研究。

一是關于城市發展、農村普惠金融和數字經濟等要素對居民收入差距的“U”影響研究。陳旭[1]認為我國城市蔓延對城鄉收入差距有先揚后抑的倒“U”影響,制造業地理集聚有效地縮小了城鄉收入差距,城市蔓延削弱了地理集聚對城鄉收入差距的影響。陳文等[2]實證研究發現,數字經濟發展與城鄉居民收入差距之間存在“U”型關系,即數字經濟發展初期會降低城鄉收入差距,但數字經濟的進一步發展會拉大城鄉收入差距,產生數字鴻溝問題。梁杰等[3]認為:基于農村土地流轉的門檻效應,農村金融與城鄉居民收入差距之間存在先擴大后縮小的倒“U”型關系。當土地流轉程度低時,金融機構對農戶具有較強信貸約束,城鄉居民收入差距拉大;隨著土地流轉程度提高,金融機構對農戶信貸約束得以緩解,城鄉居民收入差距縮小。

二是關于三次勞動生產率、三次產業勞動收入和區域發展等對居民收入差距的結構影響研究。張延群等[4]對2017—2030年城鄉收入差距的走勢進行預測。第一產業與第二、三產業勞動生產率的比值,農村人口中從事第一產業的比重,以及農民工與城鎮職工的工資差距等,是我國城鄉收入差距的長期決定因素。未來我國城鄉收入差距將持續下降走勢,但仍會處于較高水平。焦音學等[5]分析三大產業勞動收入份額對收入差距的影響。我國第一、二、三產業勞動收入份額與城鄉收入差距為線性和擬線性趨勢。第一產業需要增加資本投入,第二、三產業需要提高勞動收入。城鄉內部及總體收入差距主要源于第二、三產業。提升勞動收入水平普遍有助于縮小收入差距,但資本收入水平提升僅有助于縮小西部地區收入差距。肖若石[6]從區域間的發展因素與地區制度因素兩方面分析影響我國居民地區收入差距的成因。地區的制度性因素是制約區域間收入均衡發展的主要因素,其中城鄉二元結構分割對收入擴大的平均影響程度約為50%。

三是關于農村居民收入及其差距的研究。孫楓等[7]基于中國綜合社會調查(CGSS)數據得出,農村居民個人收入差距主要源自努力不均等,其對收入差距的貢獻率超過70%,而機會不均等的貢獻率僅約26%。但與努力不均等相較,機會不均等程度及其對收入差距貢獻率的上升趨勢更為顯著。杜鑫[8]研究表明農村居民收入分配的基尼系數比2010年提高了大約20%,各收入組之間的收入差距無論是絕對收入差距還是相對收入差距都大幅擴大;工資性收入與家庭經營性凈收入是當前農村居民的兩大主要收入來源,轉移性收入數額及其所占比例均顯著提高,政府各項支農惠農政策對農民增收產生了顯著效果。陳葉玲等[9]通過分析農村居民收入變化、結構演變及增長貢獻率發現:1988—2020年我國農村居民收入按不變價計提高了7倍,地區間差距加大;發達地區工資收入比例高,增長貢獻率高,經營收入增長貢獻率低,經營規模大的地區農村居民收入較低,經營收入比例高,轉移收入增長貢獻率高但工資收入貢獻低;近年來農民收入增速下降,其中經營收入增速特別低且與非經營收入明顯負相關。萬海遠等[10]分析2013—2018年我國農村居民收入分配的新狀況,發現我國農村居民收入增長顯著,農村內部收入差距呈現擴大趨勢。市場化收入貢獻率下降是農村內部差距上升的主要原因,低收入群體市場化收入增速下降,高收入群體要素回報率上升。

另外,昝欣等[11]通過匹配2005年我國1%人口抽樣調查數據和272個城市的相關數據,實證城市道路對我國城市居民收入差距的影響效應。城市道路影響城市規模,正向推動城市收入差距擴大[11]。在城市規模較大與經濟水平較高的城市,城市道路對城市居民收入差距的正向效應較小;而在經濟發展水平較低或規模較小的城市,城市道路對城市居民收入差距的正向效應較大,表明城市道路對城市居民收入差距的影響存在異質性。

本文以黨的十八大以來的數據資料梳理我國地區居民收入差距的新事實和特征演變,并分析當前我國地區居民收入差距存在的主要問題,然后提出縮小地區收入差距的對策。

二、黨的十八大以來我國地區居民收入差距演變及現狀

20世紀70年代末,我國開始實施非均衡的區域發展戰略,東部地區率先發展,這造成地區經濟發展水平不同、產業結構不同,與之相應的是不同地區居民收入差距明顯。黨的十八大以來,脫貧攻堅戰全面勝利,區域協調發展戰略全面實施,地區發展不均衡的態勢明顯改善,地區居民收入差距總體呈縮小趨勢。下面,我們從省際、四大板塊和南北地區3個區域空間維度分析研究地區居民收入差距的演變及現狀。

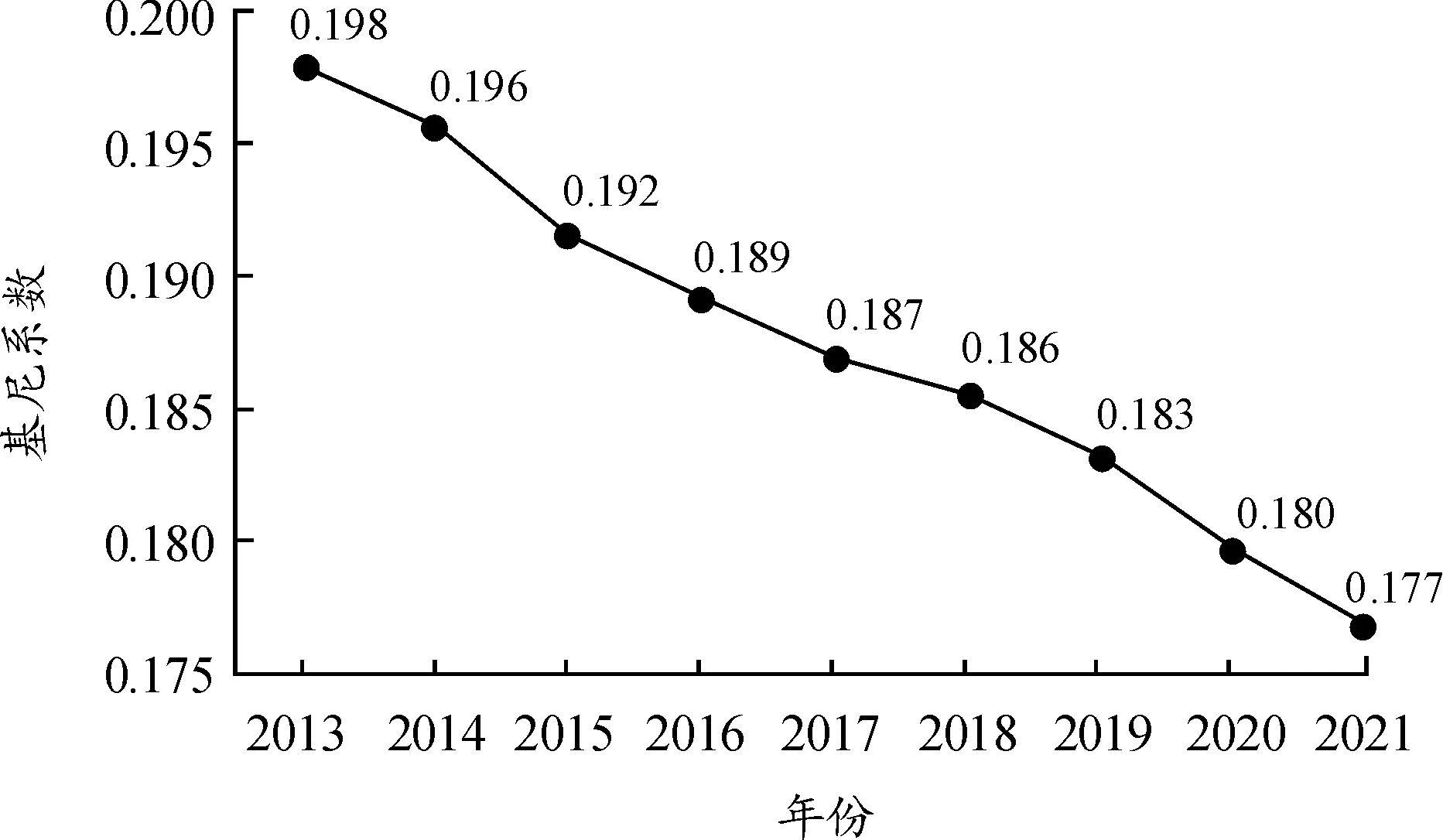

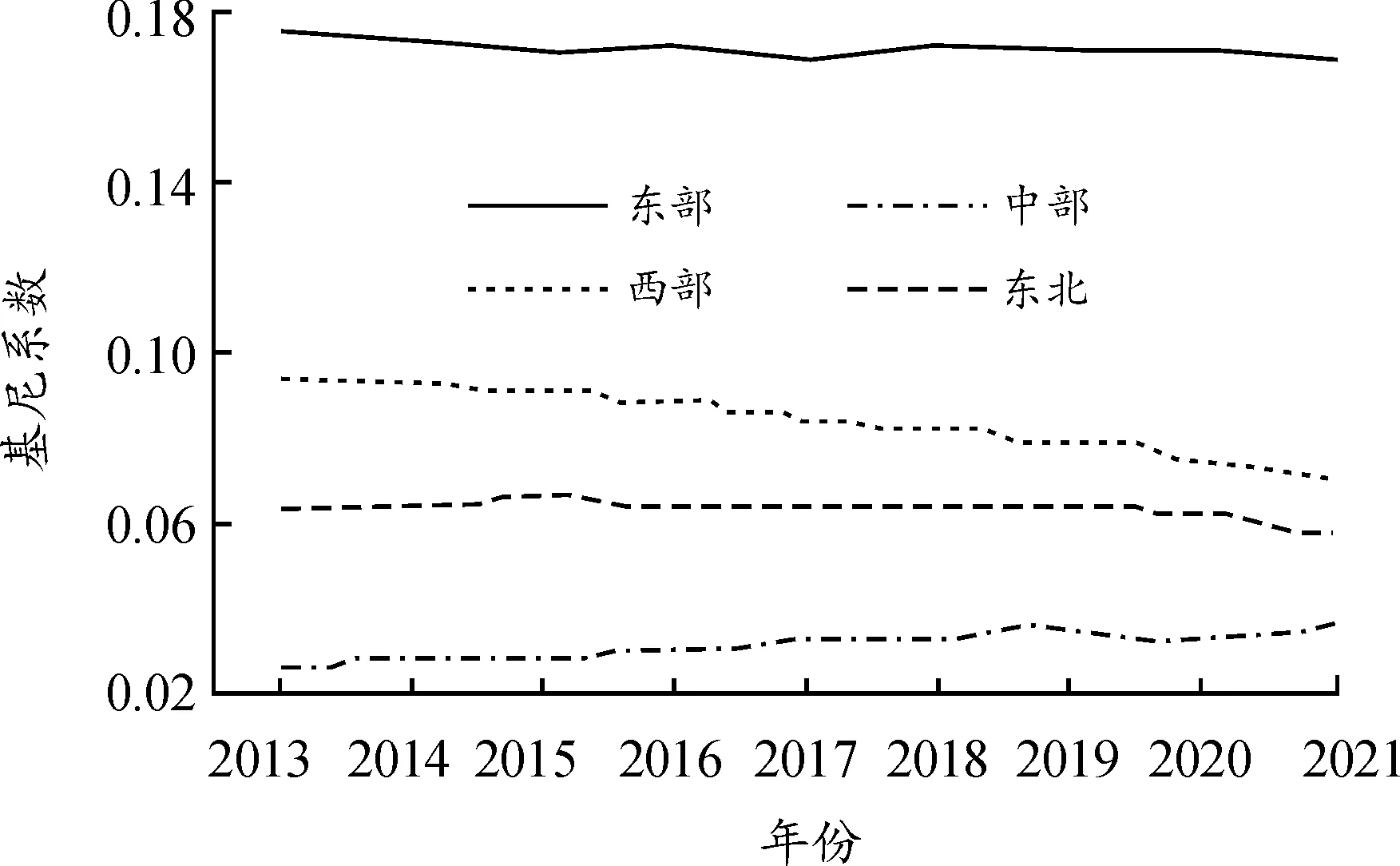

(一)省際居民收入差距明顯縮小,多數落后省份增速超過全國均值

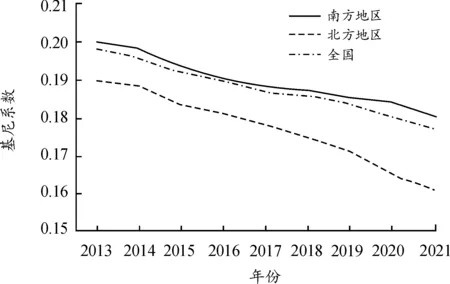

2013—2021年,我國31個省(市、自治區)之間居民收入差距明顯縮小。從居民人均可支配收入最高、最低省份相對差距和絕對差距看,2013年居民人均可支配收入最高省份(上海,42 174元)是最低省份(西藏,9 740元)的4.33倍,相差32 434元;到2021年,居民人均可支配收入最高省份(上海,78 027元)是最低省份(甘肅,22 066元)的2.54倍,兩者相差55 961元。最高最低省份之間相對差距大幅縮小,如今已達到新世紀以來最低水平,但絕對差距不斷擴大。從基尼系數看,2013—2021年省際基尼系數(1)將每個省市作為一個個體,計算31個省市居民人均可支配收入的基尼系數。持續下降,從0.198降低到0.177(見圖1)。省際基尼系數走勢表明,8年來更多居民收入較落后的省份與較高省份的相對差距在逐漸縮小,省際居民人均可支配收入更加均衡。

數據來源:根據國家統計局數據整理。

2013—2021年,全國居民人均可支配收入從18 311元增長到35 128元,扣除價格因素影響,年均實際增速為6.44%。在2013年低于全國均值的21個省份中,有14個省份的年均增速超過全國平均增速,其中西部地區省份占有10個(2)西部地區10省份的增速分別為:西藏(10.26%)、貴州(8.33%)、重慶(7.56%)、四川(7.37%)、云南(7.38%)、甘肅(7.32%)、陜西(7.03%)、青海(6.71%)、新疆(6.69%)、寧夏(6.67%)。,西藏、貴州和重慶居民人均可支配收入增速位居前三。中部省份安徽、江西和湖南增速也快于全國。值得注意的是,囿于經濟發展乏力、產業結構調整緩慢以及大量人口外流三大因素,東北三省增速均低于5.20%,明顯落后于其他各省。

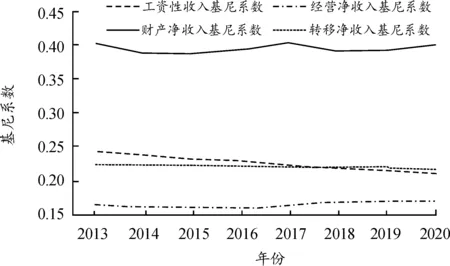

為探討省際居民收入差距縮小的原因,我們從居民人均可支配收入來源做進一步分析。經計算,2013—2020年(3)由于部分省份尚未公布居民人均可支配收入來源數據,故在分析居民收入來源時,年份區間均為2013—2020年,下同。,31個省市工資性收入和轉移凈收入差距明顯下降,財產凈收入差距高位波動,經營凈收入差距低位略上揚(見圖2)。結合細分項2020年占比(4)2020年,全國居民工資性收入、經營凈收入、財產凈收入和轉移凈收入占可支配收入比重分別為55.66%、16.49%、8.67%和19.18%。分析,居民工資性收入和轉移凈收入差距下降是省際收入差距縮小的主導因素。

數據來源:根據國家統計局數據整理。

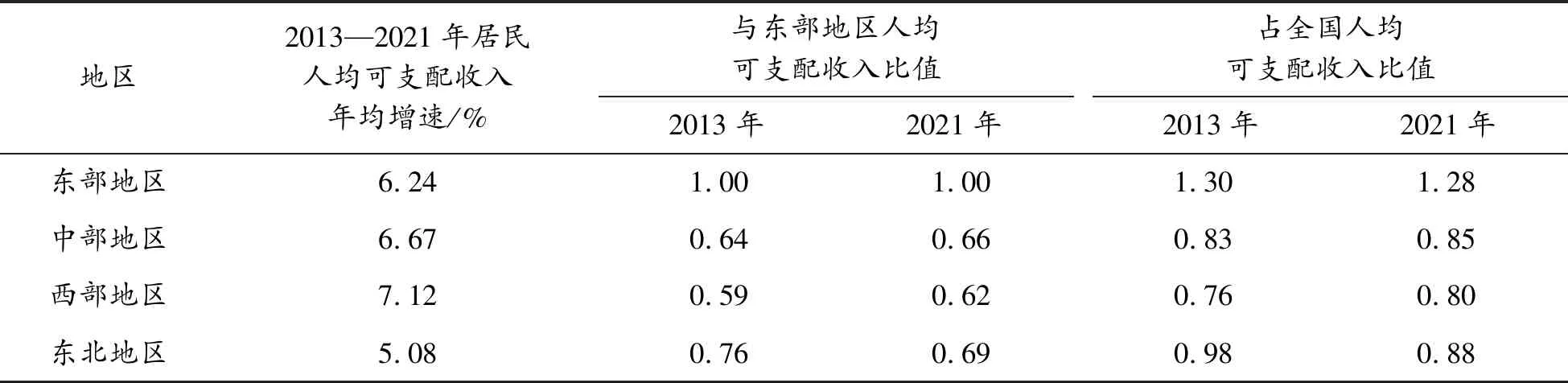

(二)四大板塊間收入差距逐步縮小,東北地區增速明顯落后

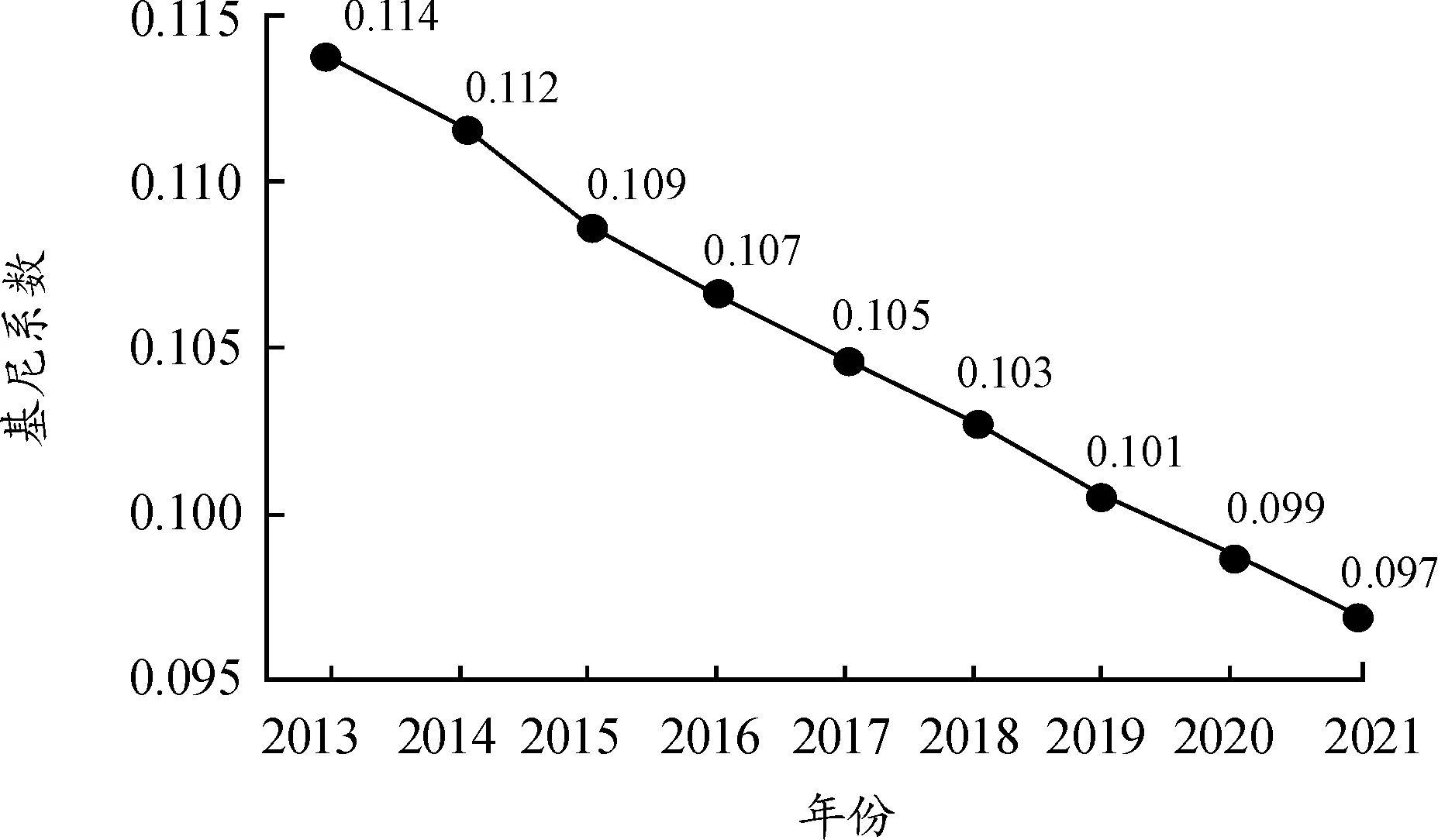

2013年以來,黨中央將縮小區域差距作為一項需要持續推進的重大任務,著力推動落后地區加快發展,中西部地區特別是為“一帶一路”和長江經濟帶所覆蓋省份的發展進入快車道。經測算,2013—2021年四大板塊間居民收入差距呈逐年縮小趨勢,基尼系數從0.113 7降低到0.096 9;具體到四大板塊內部,東部地區和東北地區省際基尼系數在波動中下降,西部地區省際基尼系數逐年下降,中部地區省際基尼系數在波動中略微上升(見圖3、圖4)。

數據來源:根據國家統計局數據整理。

數據來源:根據國家統計局數據整理。

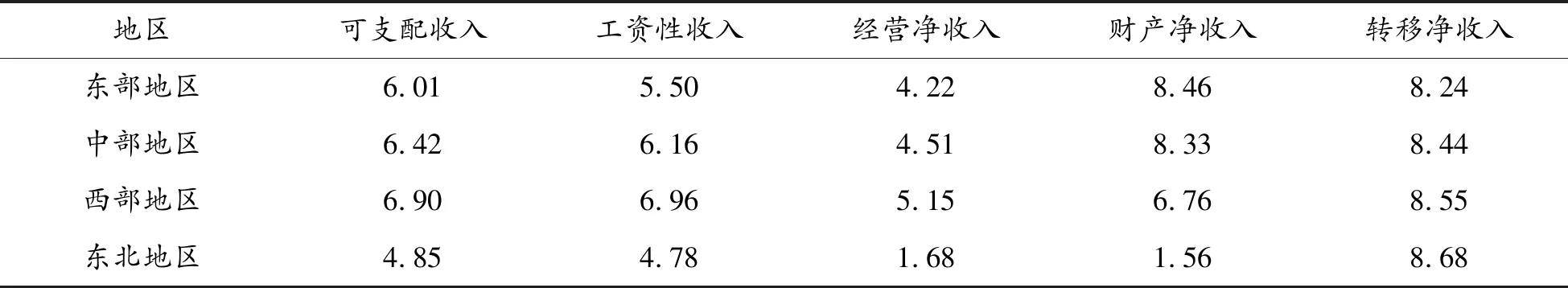

從四大板塊居民人均可支配收入年均增速看,西部地區、中部地區發展良好,年均增速分別達7.12%、6.67%,分別比全國高0.68、0.23個百分點;東部地區年均增速達6.24%,比全國低0.2個百分點;東北地區年均增速為5.08%,比全國低1.38個百分點。與東部地區人均可支配收入相比,中部和西部地區分別從2013年的0.64、0.59提高到2021年的0.66、0.62,只有東北地區分別從2013年的0.76降低到2021年的0.69。從與全國人均可支配收入的比值也可以看出,在東部地區增速相對放緩的同時,中部和西部地區增速相對較快,四大板塊總體呈現收入差距縮小趨勢(見表1)。

表1 2013—2021年四大板塊居民人均可支配收入情況(5)居民人均可支配收入均為消除價格影響后數值,即以2013年為基期,消除物價指數。

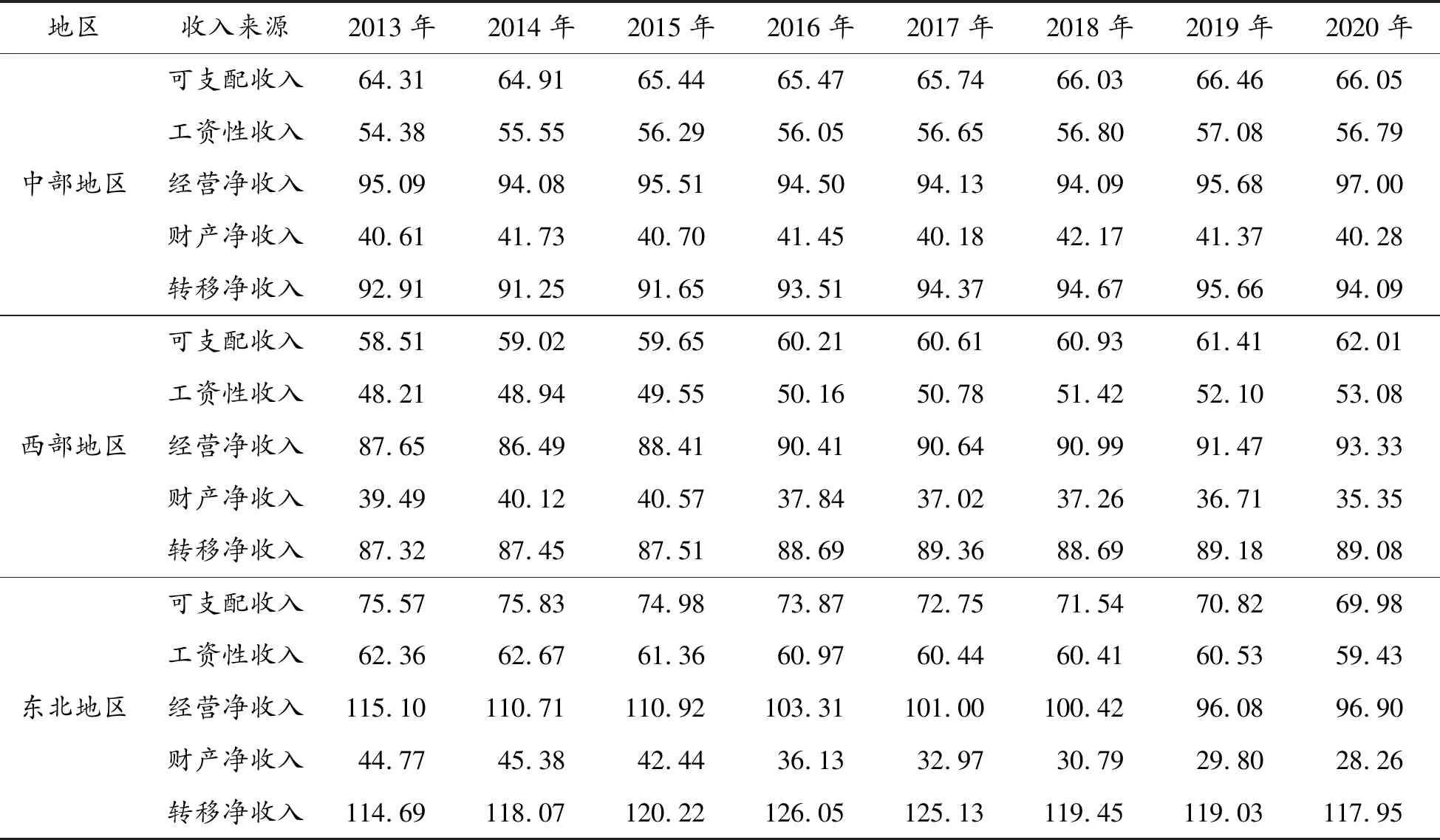

從四大板塊居民人均可支配收入來源看,2013—2020年,中西部地區居民工資性收入、經營凈收入和轉移凈收入年均增速高于東部地區,三者與東部地區對應收入來源的比值都得到提升;中西部地區財產凈收入年均增速低于東部地區,中部地區財產凈收入與東部地區相比幾乎未變動,但西部地區與東部地區比值呈下降趨勢。東北地區居民除轉移凈收入增速高于其他地區外,其他三項收入增速均低于東中西部地區,特別是經營凈收入和財產凈收入增速大幅下滑(見表2、表3)。

表2 2013—2020年四大板塊居民人均可支配收入來源年均增速 %

表3 2013—2020年中部、西部、東北地區居民收入四大來源分別占東部地區的比重 %

(三)南北地區間差距在拉大,但地區內部差距在縮小

2013年以來,供給側結構性改革不斷深化,以數字經濟為主導產業的城市快速發展,資源型、能源型城市陷入發展困境,南北地區經濟發展差距不斷擴大,地區間居民收入差距也在逐漸拉大。從南北地區居民人均可支配收入增速看,南方地區年均增速為6.73%,比全國快0.29個百分點;北方地區年均增速為6.07%,比全國慢0.37個百分點,比南方地區年均增速慢0.66個百分點。從南北地區居民人均可支配收入比值看,2013年北方地區是南方地區的89.82%,到2021年該比值降低為85.46%。以重要城市為例,2021年,西北地區重要節點城市西安居民人均可支配收入達到3.87萬元,遠低于南方沿海地區的廣州(6.9萬元)、深圳(7.1萬元)、杭州(6.8萬元)、寧波(6.5萬元)等城市,甚至比浙江西部衢州市低0.4萬元。在北方地區培育出能容納更多高收入就業崗位的產業之前,尚看不到南北地區居民收入差距縮小的跡象。

從南北地區內部看,南北地區內部省份居民收入均呈顯著縮小趨勢,但是南方地區較北方地區發展不均衡程度高。經測算,南北地區內部省份間基尼系數分別從2013年的0.20、0.19下降到2021年的0.18、0.16。全國31省基尼系數始終介于兩者之間,南方地區省份間發展不均衡程度高于北方,也高于全國(見圖5)。

數據來源:根據國家統計局數據整理。

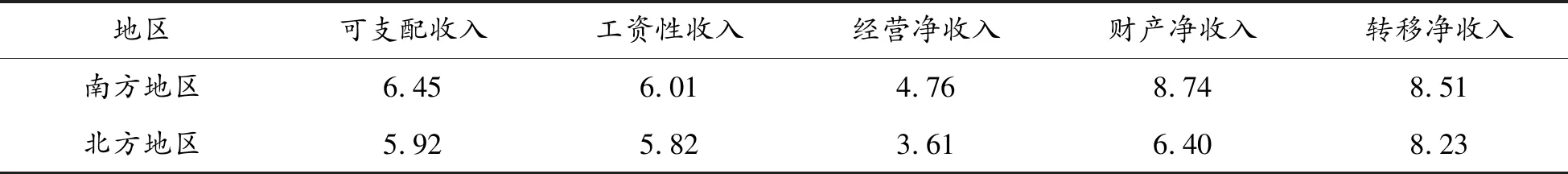

從南北地區居民人均可支配收入來源看,2013—2020年,北方地區4類收入年均增速均低于南方地區,且北方地區經營凈收入和財產凈收入增速顯著落后(見表4)。北方地區居民生產經營活動收益偏低,在土地增值、房屋租賃和金融資產收益方面收入不高。

表4 2013—2020年南北地區居民人均可支配收入來源年均增速 %

三、當前我國地區居民收入差距存在的主要問題

2013年以來,我國在縮小地區居民收入差距方面取得了明顯成效,地區居民收入更加均衡。不過,也應該看到,地區居民收入差距尚存在一些問題需要進一步解決。

(一)地區居民收入絕對差距在擴大

我國地區居民收入相對差距呈不斷縮小趨勢,但絕對差距卻呈擴大趨勢,特別是東部地區與西部地區、最高收入省份與最低收入省份的絕對差距在不斷擴大。居民收入絕對差距擴大帶來的不利影響有:一是不利于低收入地區農民實現市民化。2021年我國城鎮化率達到64.72%,與發達國家80%以上的城鎮化率相比,尚有一定的提升空間。隨著絕對收入差距的不斷擴大,低收入地區農民在進城住房、醫療、教育、消費等方面存在較大經濟困難,嚴重阻礙低收入地區農民市民化進程,也不利于人的全面發展。二是不利于擴大內需戰略的全面實施。收入決定了消費水平的高低,低收入地區居民面臨更緊的預算約束,消費水平勢必受到極大限制,中西部等低收入地區的內需潛力得不到有效釋放,不利于我國經濟的發展。

(二)南北地區居民收入差距進一步擴大

2013年以來,南方地區居民收入增速快于北方,居民收入相對差距和絕對差距均呈擴大趨勢。這一問題出現的主要原因有:一是南北地區經濟分化加重。經濟發展水平是影響居民收入的關鍵因素。在經濟轉型升級中,南方地區率先在數字經濟、高端裝備制造等領域持續發力,經濟高質量發展步伐加快;北方地區大部分省份以投資拉動為主,高耗能產業比重相對較高,隨著經濟進入新常態,投資拉動效應減弱,能源瓶頸凸顯,新經濟新動能尚未形成發展主引擎,在轉型發展中北方經濟受到較大沖擊。二是南北地區產業結構不同。南方地區輕工業和互聯網行業發展良好,第三產業發達,非公經濟占比高,居民收入從經濟增長中獲益多;北方地區以能源、資源等第二產業為主,服務業發展水平低,國有經濟占比高,本地大中型企業發展的經濟效益并沒有直接轉化為居民收入與個人財富,這導致工資性收入和經營凈收入增速偏低。

(三)東北地區居民收入增速明顯放緩

隨著東北振興政策邊際效應遞減、民營經濟活躍度低以及傳統國有企業轉型升級緩慢,2013年以來東北地區經濟增速持續放緩,東北三省在各省GDP增速排名中滑落到20名以外。經濟發展乏力,重化工企業、資源型企業效益不佳,高素質勞動力大幅外流,導致東北地區居民收入增速明顯下滑,居民人均可支配收入從2013年占東部地區的75.57%下降至2020年的69.98%。從居民收入來源看,東北地區工資性收入、經營凈收入和財產凈收入增速分別為4.78%、1.68%和1.56%,均大幅低于東中西部地區地區增速。

四、縮小地區收入差距的對策

一是以經濟高質量發展推動地區收入差距縮小。地區經濟發展不平衡是造成地區收入差距問題的關鍵因素。要通過推動經濟高質量發展,促進區域協調發展來縮小地區居民收入差距。要統一市場基礎制度規則、要素和資源市場,打破地方保護,使生產要素可以在地區自由流動,實現合理高效配置。要在四大板塊基礎上,加快推進“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略,實現區域協調發展和區際融合互補發展。要統籌發達地區和欠發達地區發展,優化提升對口支援合作機制,建立健全區際利益補償機制,特別是生態保護補償機制。要推進以人為核心的新型城鎮化,及時出臺實施市民化配套政策,實現地區基本公共服務均等化。

二是以加快北方地區市場化進程為契機,提高居民工資性收入和經營性收入。近些年,北方地區市場化程度低,發展慢于南方地區,這一點在東北地區體現尤為明顯。居民工資性收入占我國居民可支配收入的一半以上,是居民收入的主要來源。北方地區特別是東北地區,要進一步解放思想,學習南方地區發展經驗,借鑒有效做法;要以優化營商環境為突破口,加大放管服力度,激發市場主體活力;要理順政府和市場關系,打造“親”“清”新型政商關系,建設服務型政府,培育發展更多中小微企業,提升居民經營性收入。要加快推動制造業與服務業融合發展,延伸產業鏈上下游,形成規模化產業集群;要引導生產性服務業向價值鏈高端延伸,推進企業向數字化、智能化、綠色化轉型升級,創造更多中高收入就業崗位,提高本地居民工資性收入。

三是多措并舉,拓寬渠道,增加北方地區居民財產性收入。當前,居民財產性收入呈“南快北慢”“南大北小”的發展態勢,地區居民財產性收入基尼系數始終處于0.4左右的高位。對于北方城鎮居民增加財產性收入而言,要拓寬其投資渠道,增加股息與紅利等理財收入,提高保險和養老金等資產配置比例。對于北方地區農村居民而言,要進一步盤活土地存量資產,加快推動土地經營權流轉,提高農民土地增值收益比例;以鄉村振興為契機,加快農村集體產業發展壯大,提高農民集體經濟組織股權分紅力度。