“十三五”以來江蘇省農業科技創新布局研究

李 彬, 李旭紅

(江蘇省生產力促進中心,江蘇南京 210042)

農業強國是社會主義現代化強國的根基,推進農業現代化是實現農業高質量發展的必然要求[1]。實現農業現代化,必須把農業科技創新擺在突出重要位置上[2]。江蘇省是農業大省也是農業科技強省,農業科技創新實力雄厚,十八大以來,江蘇省農業科技創新取得了豐碩成果,已選育主要農作物新品種600多個,良種對糧食增產貢獻率超過45%,三大糧食作物耕種收綜合機械化率達到95%,農業科技進步貢獻率提升到70.9%,高于全國平均水平近10百分點[3]。江蘇省始終堅持深入實施創新驅動發展戰略,持續強化農業科技創新能力,在《江蘇省“十四五”科技創新規劃》中強調要加快推進農業現代化、保障糧食安全和促進農民增收,為江蘇省鄉村全面振興和農業農村現代化提供堅實的科技支撐。本研究主要以江蘇省科技計劃項目為研究視角,對“十三五”以來江蘇省農業科技創新情況進行全面分析,以期為下一步優化江蘇省農業科技創新政策提供參考。

1 總體情況

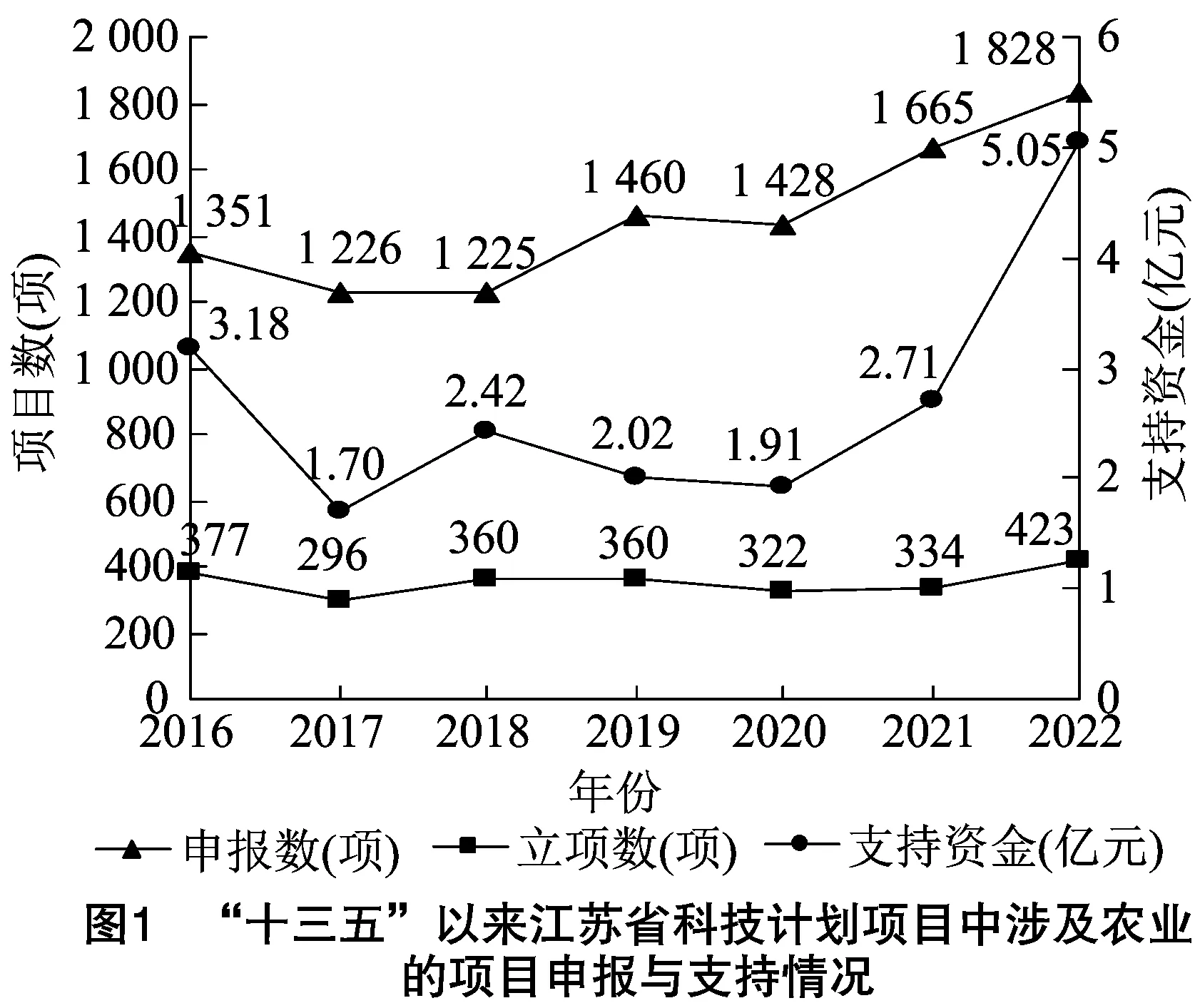

科技創新是驅動農業發展進步的核心驅動力。江蘇省科技計劃項目作為江蘇省支持科技創新和引導科技創新的重要舉措,始終堅持以實現高水平農業科技自立自強為重要目標之一,持續引導和推動農業領域關鍵核心技術攻關,為提高江蘇省農業科技創新能力提供堅實支撐。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目共計申報10 000多項,立項項目2 000多項,支持資金近20億元,項目申報量以及政府支持力度等各項指標均保持逐年上升態勢,充分說明了江蘇省農業科技創新的活躍度以及政府部門對農業科技創新的重視程度都在不斷提高(圖1)。

1.1 創新能力區域分布情況

江蘇省南北地區農業科技創新能力差距較為明顯,蘇南地區是江蘇省農業科技創新資源的集聚區域,農業科技創新能力遠遠領先于蘇中和蘇北地區。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目申報來源主要集中在蘇南地區,占申報總量的近60%,立項率和獲支持經費等各項指標均遠高于蘇中和蘇北地區。

南京市是蘇南地區農業科技創新能力最強的城市,同時也是江蘇省農業科技創新能力最強的城市。據統計,“十三五”以來南京市申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目達到全省申報總量的38%左右,立項數占立項總數的46%左右,獲得政府支持資金占經費總額的43%左右,各項指標均遠高于省內其他城市。經分析,南京市農業科技研究方向重點集中在農產品加工、林木、園藝、畜牧、資源與環境以及植物保護等領域,這些研究領域在全省都具有較明顯優勢。

揚州市是蘇中地區農業科技創新能力最強的城市,在江蘇省僅次于南京市。據統計,“十三五”以來揚州地區申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目占全省申報總量的13%左右,立項數占立項總數的15%左右,獲得政府支持資金占經費總額的16%左右。經分析,揚州市農業科技創新研究方向重點集中在畜牧、作物育種、農產品加工、作物栽培以及植物保護等領域,其中畜牧領域在全省具有較明顯優勢。

鹽城市是蘇北地區農業科技創新能力最強的城市。據統計,“十三五”以來鹽城地區申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目占全省申報總量的5%左右,立項數占立項總數的4%左右,獲得政府支持資金占經費總額的3%左右。經分析,鹽城市農業科技創新研究方向重點集中在作物育種、農產品加工、資源與環境以及水產等領域,這些領域相對該市其他領域較為突出,但是較蘇南地區的城市尚有明顯差距。徐州市與鹽城市在各項指標上類似,其在農產品加工和作物育種方面相對較強。

1.2 創新主體分布情況

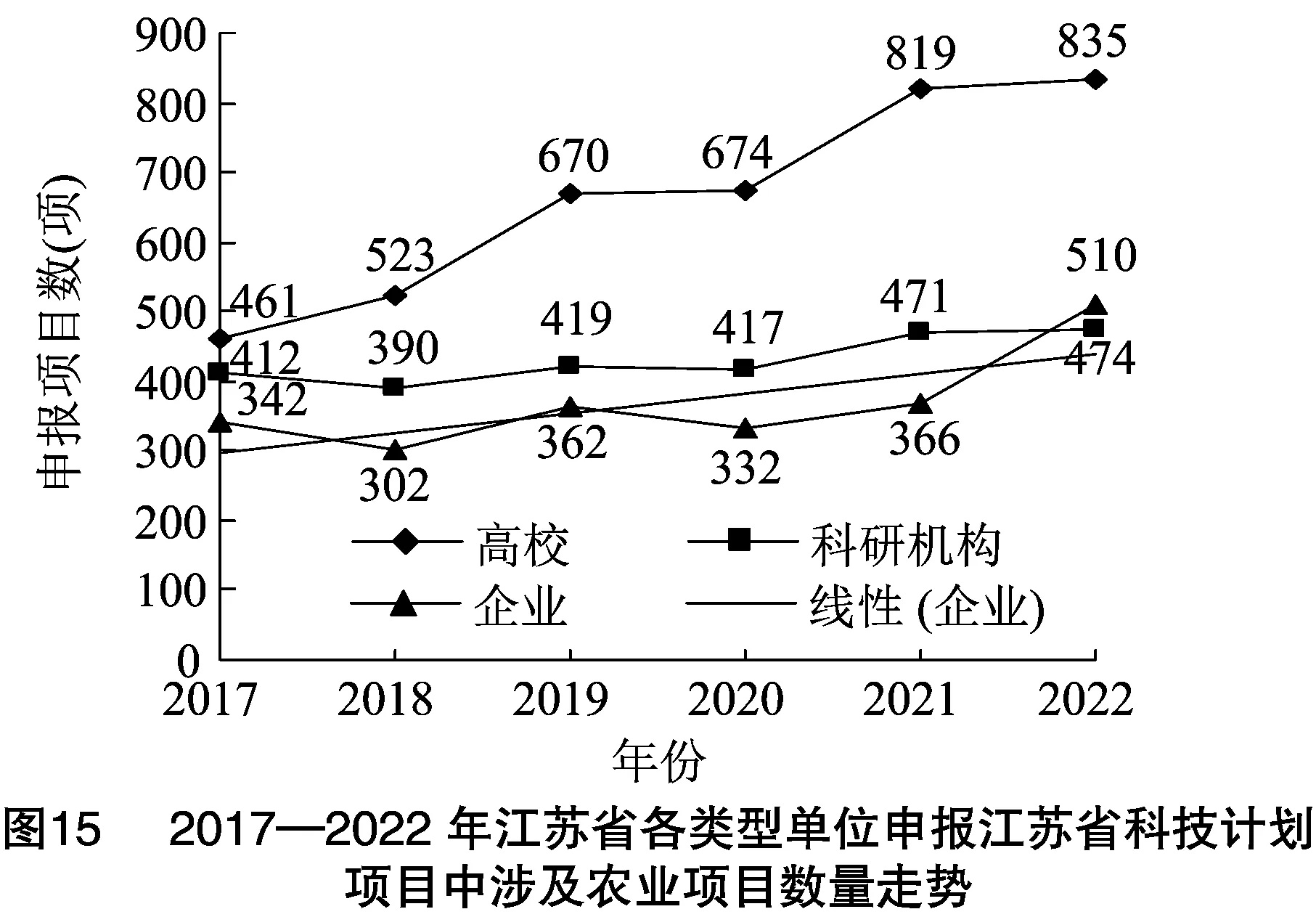

江蘇省農業科技創新資源主要集聚在高校,其次是科研院所,再次是企業。企業在農業科技創新領域還有較大的提升空間。

高校獲得的支持項目最多。據統計,“十三五”以來高校申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目約4 500項,占全省申報總量的44%左右,獲得立項支持1 300項左右,立項率達到了28%左右,獲得政府資金支持近7億元。其中南京農業大學在項目申報量和獲得政府支持力度等方面較為突出,該校研究領域重點集中在畜牧、園藝、植物保護、作物育種等方向。

科研院所各方面相對均衡。據統計,“十三五”以來科研院所申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目約3 000項,占全省申報總量的29%左右,獲得立項支持近700項,立項率為23%左右,獲得政府資金支持約5億元。其中江蘇省農業科學院在項目申報量和獲得政府支持力度等方面相對突出,該單位研究領域主要集中在畜牧、作物育種、園藝、植物保護、資源與環境等方向。

企業獲得支持力度最大。據統計,“十三五”以來企業申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目約2 600多項,占全省申報總量的26%左右,獲得立項支持500多項,立項率為19%左右,獲得政府資金支持超過7億元,平均每項支持力度在各類型單位平均最高。其中,南京綠領種業有限公司和江蘇豐尚智能科技有限公司等企業在項目申報量和獲得資金支持等指標方面較為突出。

2 熱點研究領域分析

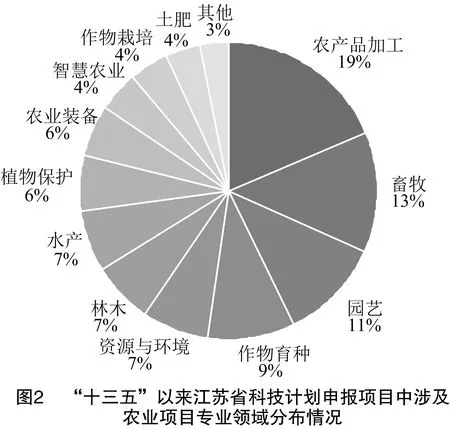

經對“十三五”以來江蘇省科技計劃項目申報情況進行分析發現,江蘇農業科技創新研究的熱點主要集中在農產品加工、畜牧、園藝、作物育種、資源與環境、林木、水產等領域(圖2)。本研究選取其中部分領域進行詳細分析。

2.1 農產品加工

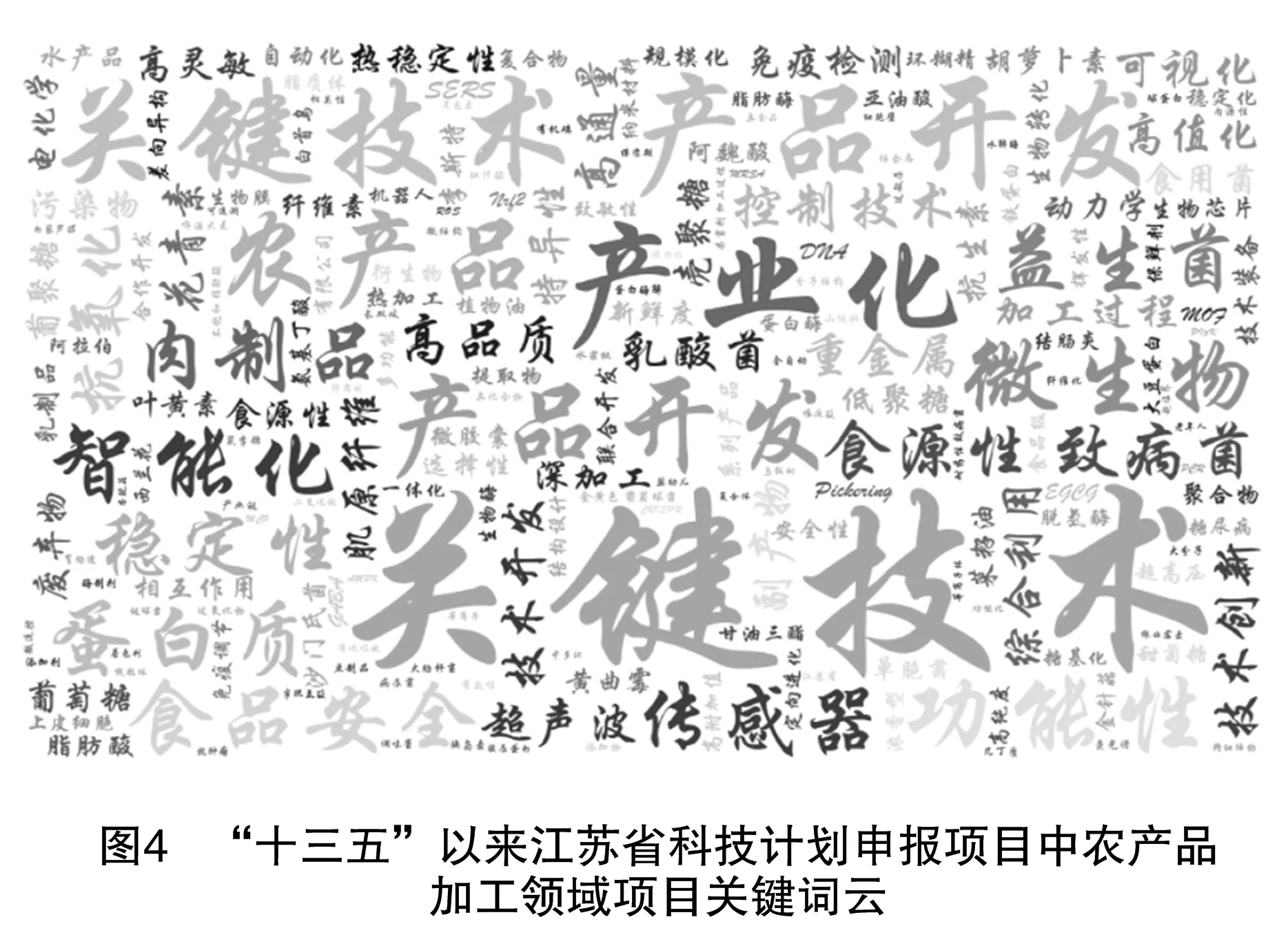

農產品加工業是最大的制造業,是促進三產融合、農民增收、企業增效的重要產業。2020年我國農產品加工業營業收入超過23.2萬億元,農產品加工轉化率達到67.5%,科技對農產品加工產業發展的貢獻率達到63%[4]。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目中涉及農產品加工的項目申報約 1 900 項,研究方向重點集中在糧食產品深加工、果蔬產品加工、食品安全、畜禽肉制品深加工等方面,分別占該領域項目申報總數的22%、19%、14%、9%(圖3)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容集中在肉制品、微生物、蛋白質、益生菌以及食品安全等方面(圖4),開展相關研究較多的單位有江南大學、南京財經大學、江蘇大學、南京農業大學、江蘇省農業科學院等。

2.2 畜牧養殖

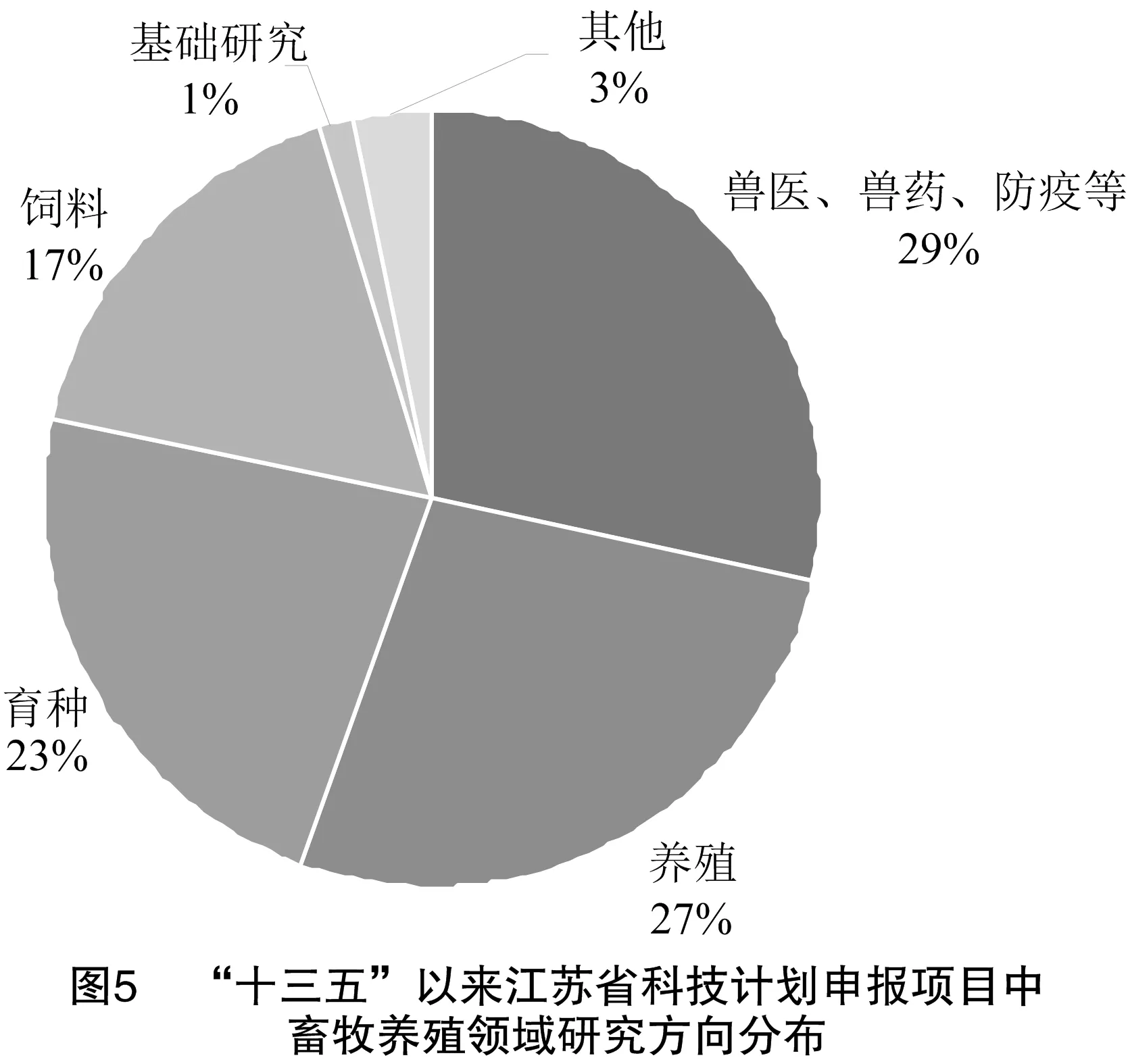

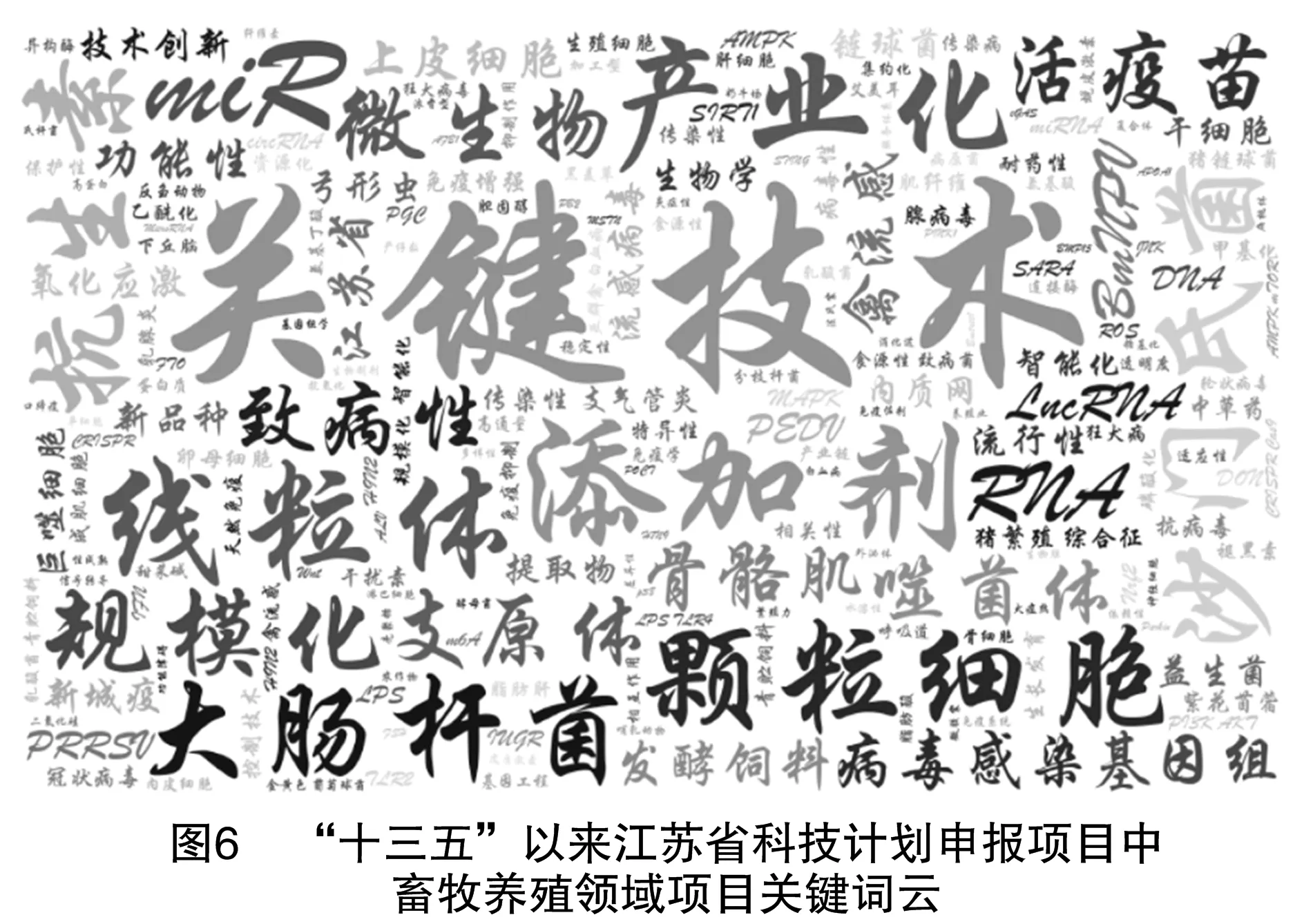

畜牧養殖業是傳統農業的重要組成部分,作為銜接產業,對推動農業農村經濟的發展起著舉足輕重的作用。江蘇省土地面積1 072萬hm2,僅占我國國土面積的1.12%,但在2020年生產出占全國總產量3.5%的畜禽肉類、6.7%的禽蛋和1.8%的生鮮牛奶;畜禽養殖業連續10年產值超千億元,規模化率達83%,畜牧業機械化水平達53.4%,累計培育國家級畜禽新品種19個,數量居全國第2位[5]。畜牧養殖業的現代化能有效加速農業現代化的步伐,是農業科技創新的重點內容之一。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目中涉及畜牧養殖的項目共計申報1 300多項,研究內容重點集中在獸醫獸藥防疫、養殖、育種、飼料等方向,分別占該領域項目申報總數的29%、27%、23%、17%(圖5)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容集中在線粒體、大腸桿菌、疫苗、添加劑、禽流感等方面(圖6),開展相關研究較多的單位有揚州大學、江蘇省農業科學院、南京農業大學、江蘇省家禽科學研究所、江蘇農牧科技職業學院等。

2.3 作物育種

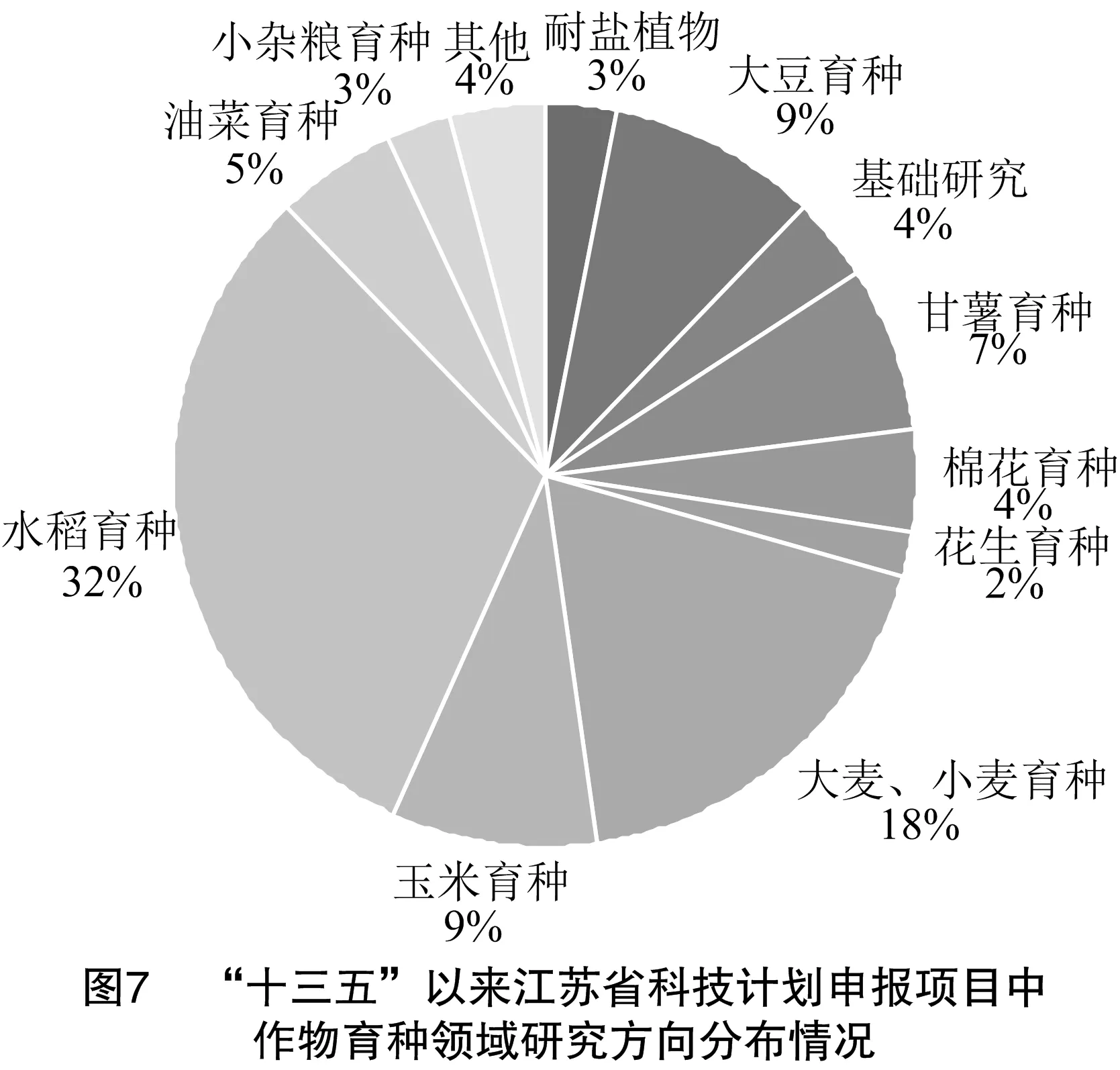

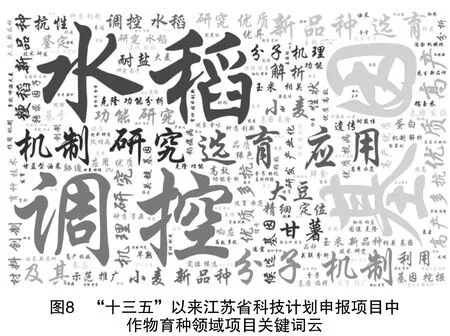

種子是農業的芯片,種業是國家戰略性和基礎性核心產業,是確保農業長期穩定發展和保障糧食安全的關鍵[6]。江蘇省是產糧大省,水稻和小麥產量均位居全國前5名,2022年江蘇省糧食總產量 3 769.1萬t,比上年增產0.6%,總產單產均創歷史新高[7],這些成績的取得離不開江蘇省優質豐富的種質資源以及先進的育種技術等農業科技實力的支撐保障。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目中涉及作物育種研究的項目申報約1000項,研究重點集中在水稻、小麥大麥、玉米、大豆、甘薯、油菜等作物新品種,分別占該領域申報項目總數的32%、18%、9%、9%、7%、5%(圖7)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容集中在水稻、調控、選育、基因、小麥、大豆等方面(圖8),開展相關研究較多的單位有江蘇省農業科學院、揚州大學、南京農業大學、江蘇沿海地區農業科學研究所、江蘇里下河地區農業科學研究所等。

十八大以來,江蘇省圍繞重大品種選育、種業“卡脖子”技術和核心種源等問題,重點開展關鍵種質優異基因挖掘、生物育種技術與核心種源攻關等方面的研究,并取得顯著成效,現已擁有國家級農作物“育繁推”一體化企業7家,水稻品種進入農業農村部“超級稻”品種名錄17個,占全國1/8[8]。其中,南粳系列優良食味粳稻新品種實現了江蘇省內不同生態區的全覆蓋,推廣面積居全國第4名;小麥新品種揚麥33實現了抗赤霉病與高產的協同,有效解決了小麥赤霉病的世界難題;中粳新品種金香玉1號突破了稻瘟病抗性普遍偏弱的“卡脖子”難題。

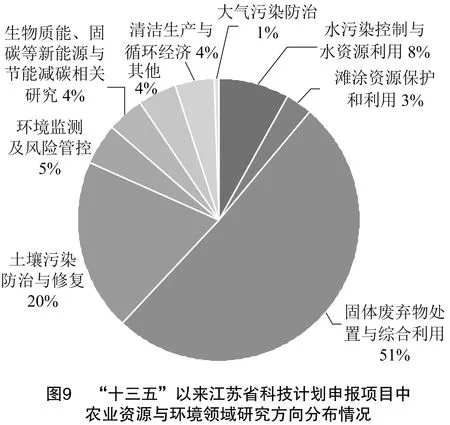

2.4 資源與環境

農業與生態環境相互影響、相互作用,農業農村環境治理與資源綜合利用是鄉村振興戰略的重要環節。十八大以來,黨中央國務院高度重視農業綠色發展問題,提出“生產發展、生活富裕、生態良好”的綠色發展道路[9]。近些年,江蘇省積極開展綠色種養循環農業試點,借助科技創新加快轉換升級農業發展方式,大力促進農業綠色低碳高質量發展。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目共計申報與農業農村資源環境有關項目700多項,研究方向主要集中在固體廢棄物處置與綜合利用、土壤污染防治與修復、水污染控制與水資源利用、環境監測及風險管控等方面,分別占該領域項目申報總數的51%、20%、8%、5%(圖9)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容主要集中在秸稈、生物、降解、土壤、修復、微生物等方面(圖10),開展相關研究較多的單位有江蘇省農業科學院、南京農業大學、江蘇里下河地區農業科學研究所、中國科學院南京土壤研究所等。

為響應國家碳達峰碳中和重大戰略決策,積極落實江蘇省委省政府關于碳達峰碳中和的有關工作部署,充分發揮科技創新的支撐引領作用,從2021年起江蘇省科技廳面向農業農村領域碳達峰碳中和戰略需求,圍繞農田土壤固碳減排和農業生物質廢棄物碳源轉化等技術方向,設立了碳達峰碳中和科技創新專項資金項目(農業農村領域關鍵核心技術攻關項目),開展相關領域的關鍵技術攻關,加快構建低碳農業技術發展新模式,推動江蘇省農業綠色高質量發展。

2.5 農業裝備

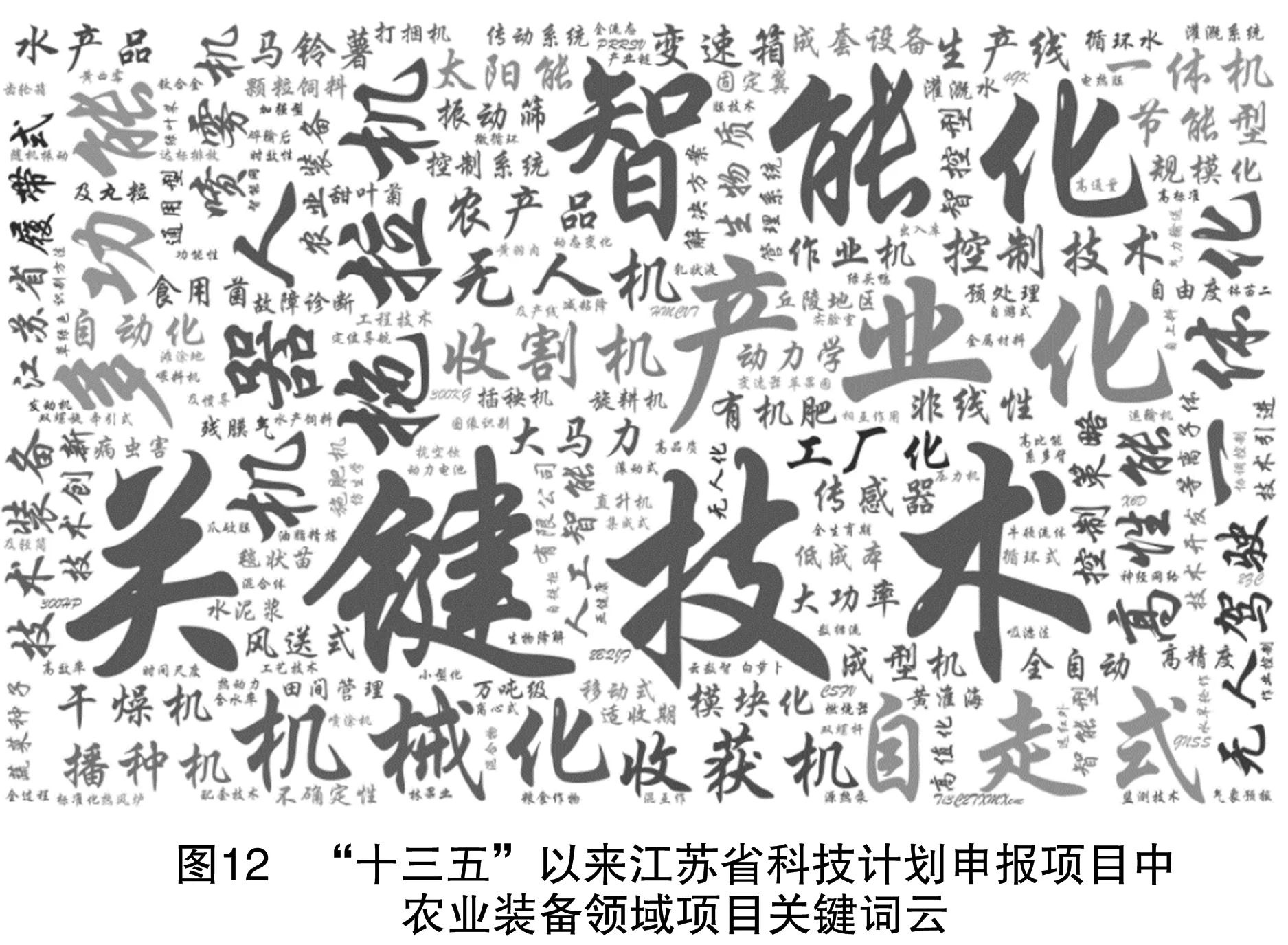

農機裝備是優化升級農業生產方式的重要手段,各級政府高度重視農業裝備的現代化發展。近年來中央一號文件多次指出農機裝備要堅持自主創新發展、要強化協同攻關;江蘇省出臺多項舉措,大力推動產業關鍵農機裝備的研發制造和推廣應用,探索以“揭榜掛帥”等形式調動多方積極性,整合優勢資源集中力量攻關一批“卡脖子”技術。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目共計申報與農業裝備有關的項目500多項,研究領域主要集中在農田作業機械、設施農業裝備、農產品精加工及物流配送設備等方面,分別占該領域項目申報總數的51%、25%、9%(圖11)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容集中在智能化、機械化、機器人、拖拉機、無人機、無人駕駛等方面(圖12),開展相關研究較多的單位有江蘇大學、農業農村部南京農業機械化研究所、南京農業大學、揚州大學等。

2.6 智慧農業

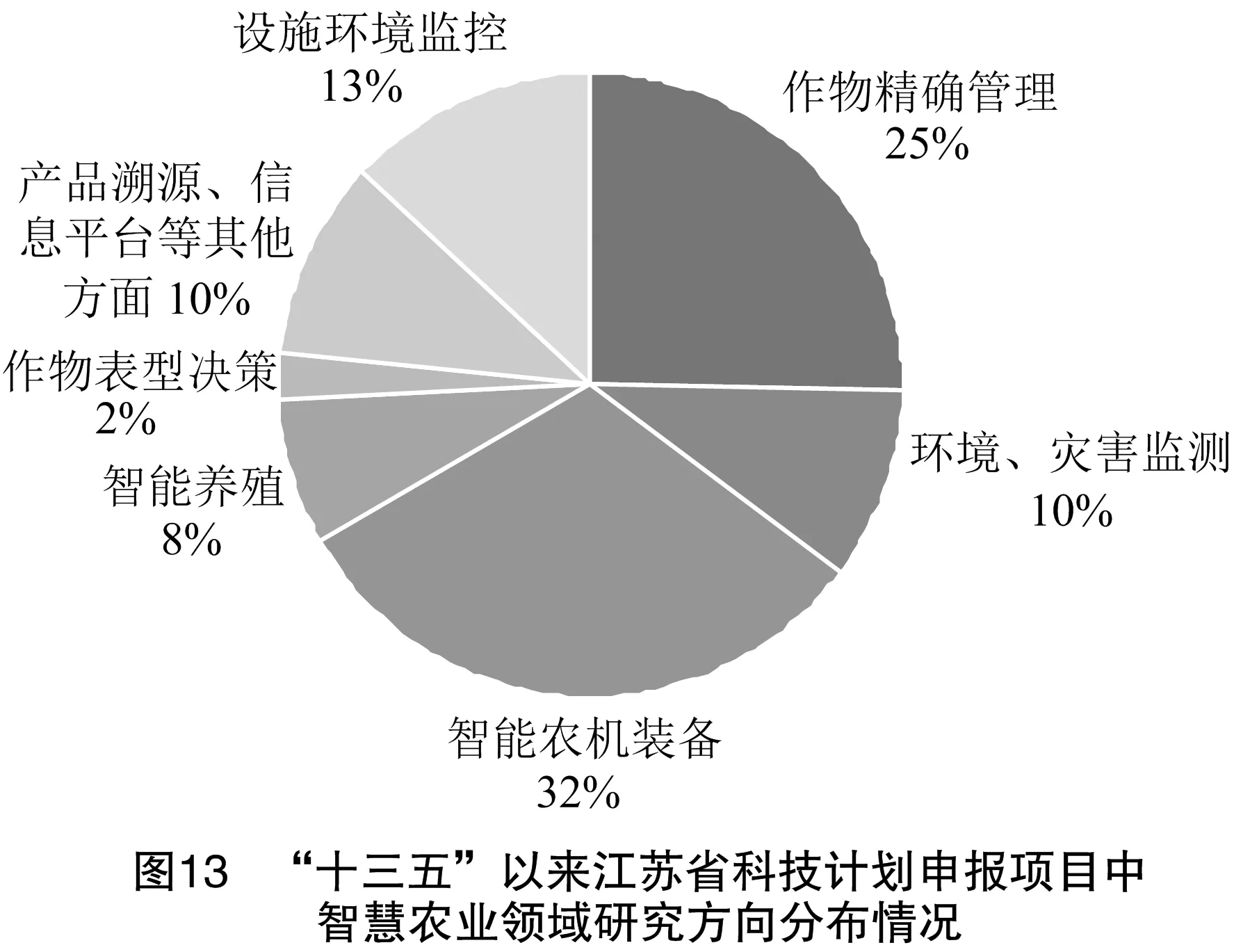

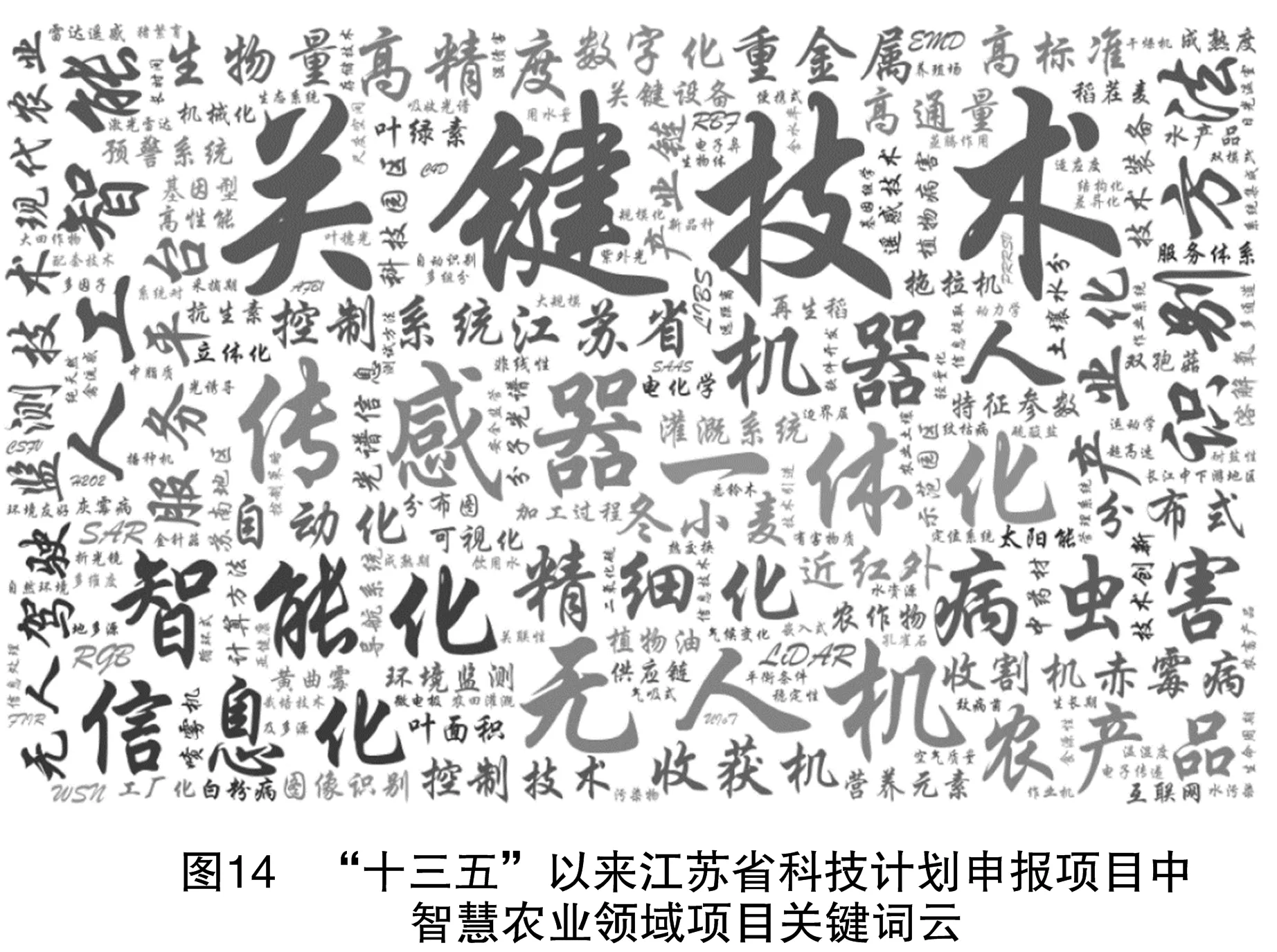

隨著物聯網、大數據、人工智能、移動互聯以及區塊鏈等新一代信息技術在農業生產領域應用場景的不斷豐富,智慧農業已成為現代農業發展的新業態和未來農業發展的必然趨勢[10]。據統計,“十三五”以來江蘇省科技計劃項目共計申報與智慧農業相關的項目400多項,研究領域主要集中在智能農機裝備、作物精確管理、設施環境監控、環境災害監測、產品溯源和信息平臺等其他方面,分別占該領域申報項目總數的32%、25%、13%、10%、10%(圖13)。經大數據分析發現,該領域項目研究內容集中在智能化、信息化、傳感器、人工智能、無人駕駛、識別方法等方面(圖14),開展研究較多的單位有江蘇大學、南京農業大學、江蘇省農業科學院、南京信息工程大學等。

3 創新載體建設

農業科技創新載體是農業創新體系建設的重要組成部分,是以體系化方式激活農業科技創新資源的重要方式。近些年江蘇省高度重視農業科技創新載體布局,并取得顯著成效,2019年經國務院同意,設立了南京國家農業高新技術產業示范區,是長三角地區唯一的國家農高區,該園區以農業科技創新為主題,重點集成科技成果轉移轉化、科技成果展示與推廣、人才培訓與科普宣傳等功能;2022年組建了生物育種鐘山實驗室,圍繞重要種質資源/優異基因挖掘、新型關鍵育種技術研發、突破性新品種選育三大方向,重點開展新品種培育中的關鍵科學問題和技術難點攻關以及生物育種人才培養等服務。

4 存在問題與建議

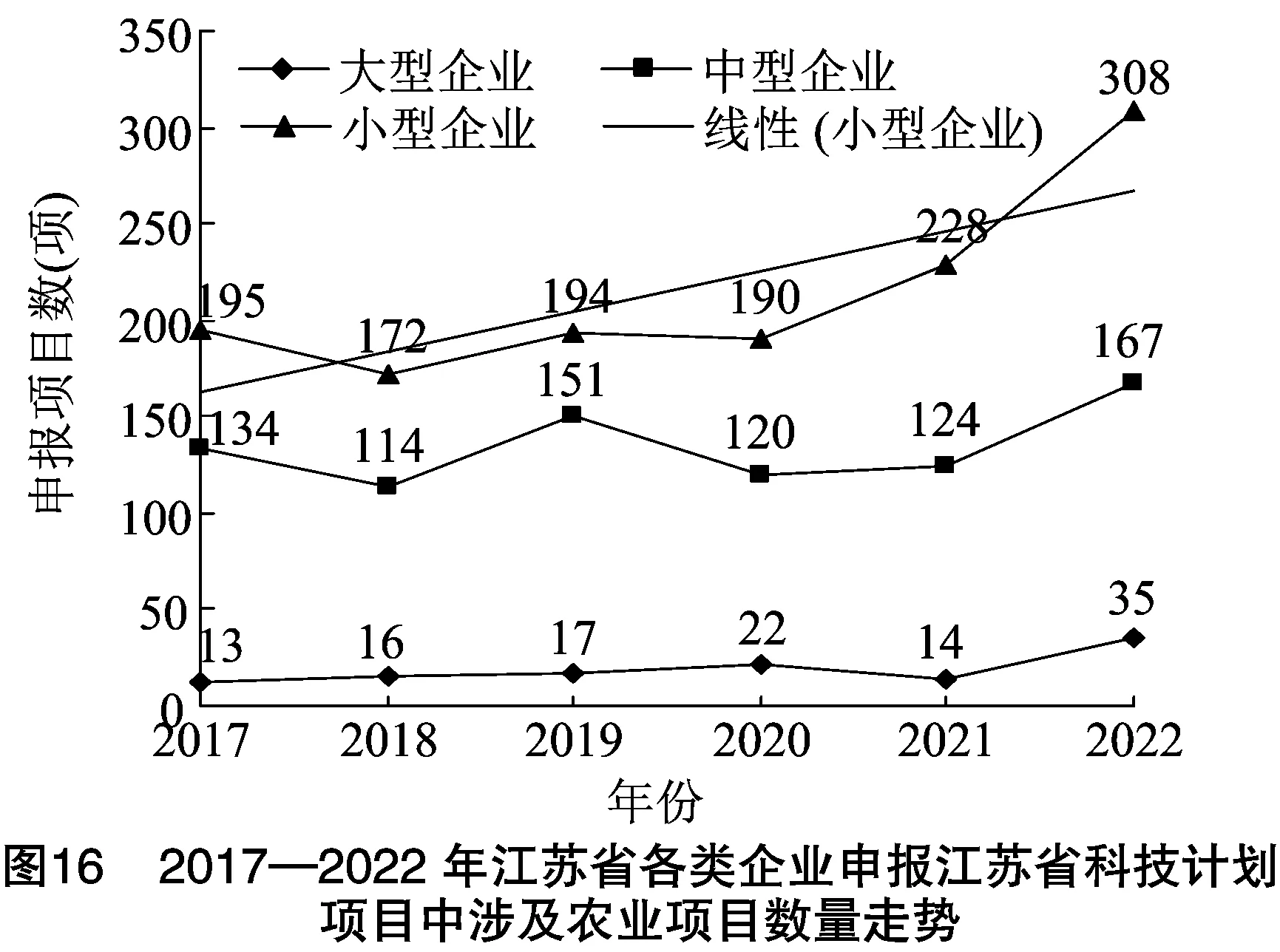

4.1 企業創新能力有待加強

世界農業強國共同的特點是企業處于科技創新主體地位,為農業創新發展提供核心驅動動力,但是目前我國企業主導的農業科技創新模式尚未構建成熟,“十三五”期間江蘇省培育農業科技型企業379家,農業高新技術企業143家,農業領域高新技術企業偏少,科技創新能力不足[11]。經對江蘇省科技計劃中農業有關項目的申報情況進行研究分析發現,目前江蘇省農業科技創新主要依靠高校科研機構,企業實力相對薄弱且與高校院所的差距出現不斷擴大的趨勢(圖15),這種情況不利于構建以企業為主導的科技創新體系,更不利于農業科技成果的轉移轉化。據統計,2017—2022年企業共計申報江蘇省科技計劃項目中涉及農業科技創新的項目2 000多項,其中大型企業申報量僅占5%左右,中型企業申報量占37%左右,小型企業申報量占58%左右,并且大型企業與中小型企業的差距在不斷擴大(圖16)。建議進一步強化政策引導,激發涉農企業尤其是大中型企業開展科技創新的活力,充分發揮企業在資金、機制、市場等方面的優勢,促進企業與高校院所優勢互補,深度開展先進技術聯合攻關、科技人才聯合培養、科研成果轉移轉化等合作,進一步暢通和加強農業科技的產、學、研鏈條,加速構建以企業為主導的農業科技創新體系,推動農業科技創新高質量發展。

4.2 區域創新布局有待優化

蘇北是江蘇省農業主產區,該區域農業人口接近總人口的80%,耕地保有量占江蘇省耕地總面積的54.74%[12],但由于農業領域的高校院所、平臺載體、科技人才等科技創新要素資源大部分聚集在蘇南地區,導致蘇北地區的農業科技創新能力明顯落后于蘇南地區,同時由于受經濟環境因素的不利影響,蘇北地區在人才引進、人才培養等方面較蘇南地區也不具備競爭優勢,后續發展潛力受限明顯。從江蘇省科技計劃涉農項目的申報情況來看,蘇北地區申報量僅占全省申報總數的21%,遠低于蘇南地區的59%。建議進一步優化政策引導機制,加強對蘇北地區科技創新的支持力度,促進蘇南與蘇北、蘇中的農業產業創新合作,引導更多科研人員到蘇北、蘇中地區開展農業科技創新活動,推動蘇南、蘇中、蘇北在人才、產業、資金、區位、空間等方面的優勢互補,構建全省農業科技創新能力均衡發展的格局。

4.3 政策要遵循農業創新規律

科技創新政策只有符合產業科技創新的客觀規律,才能有效釋放政策功效,達到政策制定初衷和實施目標。農業生物生長發育具有時間上的順序性和繼起性,與工業領域科技創新相比,農業科技創新復雜度更高、不確定性更強并且研發周期更長[6],因此農業科技創新相關支持政策要具有穩定性和延續性,避免出現過度跟隨產業熱點頻繁切換引導方向的現象,讓科研人員能夠安心瞄準某一目標深入開展研究,最終形成高質量研究成果。同時也要根據農業科技創新高風險的特點建立更加完善的容錯機制,讓農業科技人員敢于嘗試創新,沒有后顧之憂。科技創新以人為本,農業科技創新的特點要求農業科技從業人員要更加吃苦耐勞、要更加耐得住寂寞,相關管理部門需通過營造良好的農業科技創新政策環境,才能吸引更多青年科技人才積極投身于農業科技創新事業,為江蘇省農業科技持續穩定發展構筑更加穩固的基礎。

5 結語

江蘇省作為農業大省,一直高度重視科技創新對農業高質量發展的推動作用,農業科技創新是江蘇省“十四五”期間科技創新的重要內容之一,以江蘇省科技計劃項目為代表的科技政策支撐保障體系,將繼續以農業產業發展需求為指引,在優化農業科技創新資源配置、完善農業科技創新體系建設、強化涉農企業創新主體地位、暢通農業科技成果轉移轉化渠道、均衡區域創新發展水平等方面持續發力,全面增強農業科技創新能力,為江蘇省農業農村現代化提供強有力的科技和裝備支撐。