對中藥材在直播背景下網絡銷售規制路徑的思考Δ

江瑩 ,蔣蓉 (1.浙江藥科職業大學藥商學院,浙江 寧波 315500;2.中國藥科大學國際醫藥商學院,南京 211198)

隨著大健康理念“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變的普及,消費者對中藥材的滋補需求逐年上升[1]。消費者購買中藥材的渠道除了醫院和藥店之外,網購渠道的中藥材需求量也不斷增大,消費者通過社交網絡了解中藥材并自我藥療已成常態。中藥材銷售借助互聯網技術,可以拓寬銷售渠道,降低交易成本,促進傳統產業的轉型升級[2]。但由于中藥材自身特性及直播帶貨等新型網絡銷售形式的出現,中藥材網絡銷售的監管亟須加強和完善。本文通過對中藥材新型網絡銷售形式及網絡糾紛案件的分析,探討中藥材網絡銷售監管的治理路徑,以期為完善藥品網絡監管提供參考。

1 中藥材網絡銷售現狀分析

1.1 銷售形式多樣且復雜

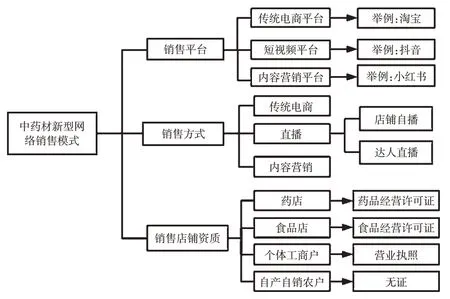

中藥材新型網絡銷售形式多樣,在銷售平臺、方式及資質方面都存在差異,且網絡銷售中藥材數量巨大,其具體銷售模式概況見圖1。

圖1 中藥材網絡銷售模式概況圖

以傳統電商平臺為例,筆者在淘寶平臺以“中藥材”為關鍵詞進行檢索,截至2023年6月6日,共檢索到123 394家中藥材相關店鋪,并以銷量較大的金冠店(銷售額50萬筆以上)和皇冠店(銷售額30萬筆以上)為調研對象,隨機選取中藥材金冠店和皇冠店店鋪200家進行分析。結果發現,其中102家店鋪以銷售自產農產品為由無證經營,41家為個體工商戶,48家為食品店鋪,擁有藥品經營許可證的店鋪僅9家。許多非藥店店鋪提供“按方抓藥”的服務,存在以中藥材、農產品等名義變相銷售中藥飲片的情形;店鋪名稱冠以“中藥行”“抓藥”等字眼,且半數以上店鋪開通了直播帶貨功能。以抖音為代表的短視頻平臺上中藥材直播帶貨的行為更為普遍,直播間內存在夸大中藥材功能主治、銷售中藥飲片的現象。一般來講,直播帶貨可以分為店鋪自播與達人直播。店鋪自播是指商家通過直播電商平臺自建或請第三方代運營直播間,以自己的名義對產品進行宣傳與銷售。達人直播是指商家委托具有一定專業知識、粉絲群的第三方主播在直播間為其推銷商品的行為。中藥材的直播銷售一般以店鋪自播為主、達人直播為輔的模式。

1.2 中藥材網絡銷售糾紛繁多

中藥材網絡銷售糾紛繁多且違法成本較低。筆者對中國裁判文書網中涉及中藥材網絡銷售的案件進行搜集、整理,以論據更為充分的二審或再審案件為研究對象,分析得出中藥材網絡銷售糾紛案件一般以網絡購物合同糾紛、產品責任糾紛為案由提起違約或侵權訴訟。由于中藥材、中藥飲片、食用農產品與食品之間定義界限不明確,導致法院具有較大的自由裁量權,同種類型的案件在各地法院可能出現判決不一的情形。此外,由于中藥材的處罰力度以及懲罰性賠償皆不如食品,因此在中藥材民事糾紛案件中,消費者多以不符合食品安全標準為由提起訴訟,要求相應的懲罰性賠償。

2 中藥材網絡銷售監管困難的原因分析

2.1 中藥材與相關產品的概念不清

中藥材與中藥飲片、食用農產品、食品概念不清是造成中藥材網絡銷售監管困難的重要原因。

2.1.1 中藥材與中藥飲片的概念不清

中藥材是指藥用植物、動物、礦物的藥用部分采收后經產地初加工形成的原料藥材。中藥飲片是指藥材經炮制后可直接用于中醫臨床或制劑生產使用的處方藥品。兩者區別的關鍵在于是否經過炮制以及是否可以直接用于臨床或制劑生產。中藥飲片的銷售需要嚴格的行政審批,必須持《藥品經營許可證》。但是中藥材的初加工過程與中藥飲片炮制過程存在交叉重疊,有些原形藥材飲片,比如一些花類、種子類和動物全體經凈制后可直接用于調配或制劑生產,無需經過特殊炮制處理,其形態與中藥材差異不大[3]。這導致網售店鋪以中藥材名義變相銷售中藥飲片成為常態,一些提供“按方抓藥”的店鋪,明顯將中藥材與中藥飲片的概念進行混同,消費者憑處方可在其店鋪購買中藥飲片。這些店鋪并無《藥品經營許可證》,有些甚至是在無任何證件的情況下,以農產品的名義堂而皇之地進行中藥飲片銷售及直播帶貨活動,這種行為危害性較大,導致消費者的用藥安全得不到保障。

2.1.2 中藥材與食用農產品的概念不清

食用農產品是指在農業活動中直接獲得或者經過初加工但未改變其自然性狀和化學性質的植物、動物、微生物及其產品。中藥材與食用農產品之間的定義有所交叉,許多中藥材的形態及初加工的方式和農產品類似,且加工后并未改變自然性狀與化學性質。原國家食品藥品監督管理總局辦公廳發布的《關于非藥品經營單位銷售中藥材有關問題的復函》(食藥監辦稽函〔2017〕47號)明確指出:“只有進入藥用渠道的中藥材屬于藥品管理,未進入藥用渠道的中藥材無需取得《藥品經營許可證》,但是不得宣稱其功能主治、用法用量等內容”。所以區別中藥材與食用農產品的關鍵在于是否進入藥用渠道。中藥材網售店鋪只要聲稱銷售的是農產品且不宣稱其功能主治及用法用量,那么就無需進入藥品的監管范疇。例如在(2020)京民再56號案件中,法院認為被告在網絡平臺所銷售的鐵皮石斛粉雖然經過超微處理,但其并無充分證據證明通過這種工藝就改變了鐵皮石斛的自然性狀和化學性質,因此以被告銷售的為食用農產品為由,未支持原告的訴訟請求。

2.1.3 中藥材與食品的概念不清

依據《食品安全法》,食品是指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是中藥材的物品,但是不包括以治療為目的的物品。所以食品中也包括一些食藥同源的中藥材,這導致食品中添加中藥材的問題較為普遍。《食品安全法》第三十八條規定:“生產經營的食品不得添加藥品,但可以添加按照傳統既是食品又是中藥材的物質”。這意味著食品中可以添加食藥同源的中藥材,食藥同源的物質在我國采取的是目錄管理。2002年,原衛生部公布了《既是食品又是藥品的物品名單》,該名單進行動態調整,不在名單中的中藥材被禁止添加到食品中。例如在(2022)魯11民終292號案件中,被告在網絡平臺銷售的“引火湯”被認定為預包裝食品,該食品中添加的巴戟天、麥冬等中藥材并未列入《既是食品又是藥品的物品名單》中,最終法院以食品中添加藥品為由判決被告退款并支付10倍價款的賠償金。此外,《關于非藥品經營單位銷售中藥材有關問題的復函》中有關中藥材“未進入藥用渠道不按藥品管理”的規定并不適用于食品中添加中藥材的行為。例如在(2020)閩08行終57號行政訴訟案件中,原告發現其在網絡平臺購買的葛根茶含有葛花,由于葛花收錄于原衛生部頒布的《藥品標準中藥材》第一冊且不在食藥同源名單中,店鋪涉嫌在食品中添加藥品,遂向藥監部門舉報。但藥監部門認為店鋪銷售的葛根茶為食品,且未宣稱藥用,故依據《關于非藥品經營單位銷售中藥材有關問題的復函》,以添加的葛花“未進入藥用渠道不按藥品管理”為由,不予立案。法院審理認為“未進入藥用渠道不按藥品管理”的規定僅針對非藥品經營單位直接銷售中藥材的行為,不適用于在食品中添加中藥材的行為,故撤銷了藥監部門不予立案的決定。

2.2 新型網絡銷售的特點導致監管困難

直播帶貨等新型網絡銷售形式具有社交網絡的獨特屬性,極大地拓寬了中藥材銷售渠道。但不同于傳統大眾媒介“點-面”的中心化結構,新型網絡銷售形式具有去中心化的網狀特征。大量可以自行接收與發布信息的自媒體成為網狀信息節點,而這些信息節點可以形成不同規模的信息網絡傳播中心[4]。這意味著任何一個信息節點都能成為銷售廣告的媒介。由于絕大多數中藥材的經營無需行政審批,所以不論是中藥材的種植戶還是經銷商都可以作為其中一個信息節點進行包括直播、內容營銷在內的銷售誘導行為。社交網絡去中心化傳播形式為中藥養生類廣告的爆發式增長提供了技術支撐。這對中藥材的網絡監管提出了較高的要求,單一的行政監管無法對所有信息節點的中藥材和中藥飲片的銷售誘導行為進行規制。

電視等傳統大眾媒介對消費者的互動是單向的,但以直播為代表的新型銷售形式,其信息的發布與反饋基本是同步的,交互性是其典型特征。主播在直播間可以及時反饋消費者對中藥材甚至是中藥飲片質量、功能主治及價格等方面的提問,完成虛假或夸大的勸誘行為。由于商家及主播對中藥產品擁有絕對信息優勢,消費者普遍缺乏中藥的專業知識,容易被誤導。因此,在交互式中藥材社交網絡營銷中,消費者很容易對擁有信息優勢的商家或主播產生較高的信賴及認可度,這種圍繞情感認同展開的營銷勸誘將出現鮑德里亞在《消費社會》中所指出的“符碼操控”效應[5],并輔以算法推薦、數據挖掘等技術,達到銷售的目的。此外,由于直播的即時性,以及視頻抓取技術不完善,導致監管部門對直播全過程難以有效監控。

2.3 新型網絡銷售中主體行為與身份難以界定

新型網絡營銷在內容與過程環節具有較高混同度。首先,銷售環節與廣告環節混同。主播在直播中對中藥材進行推薦并誘導消費者購買的行為是否可以界定為廣告或僅僅屬于銷售行為,還是兩者皆有的共同行為有待商榷。有學者認為以商業推銷為目的的直播帶貨在性質上屬于商業廣告,適用于《廣告法》中的“主體-行為-責任”體系[6]。也有學者認為,直播帶貨宣傳與銷售合二為一的方式是一種促銷手段,而不是商業廣告[7]。2021年4月,由國家互聯網信息辦公室、公安部等七部門聯合發布的《網絡營銷直播管理辦法(試行)》規定直播內容構成商業廣告的應承擔《廣告法》規定的義務與責任,但并沒有直接回應直播這種行為在何種情形下可以定性為廣告。這導致藥品是否適用直播這類推廣形式存在現實困境。如果直播被界定為廣告,藥品直播也應該遵守藥品廣告的相關規定,比如事前審批、藥品廣告內容限制等;但由于直播的特點,導致事前審批以及藥品廣告內容限制難以有效實施。如果直播不被界定為廣告,藥品直播不受廣告監管的約束,將產生較為嚴重的社會危害。2021年11月,國家市場監督管理總局發布的《互聯網廣告管理辦法(征求意見稿)》規定:“不得利用互聯網直播發布醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械或者保健食品廣告”;但2023年2月正式發布的《互聯網廣告管理辦法》刪除了該規定。這導致藥品直播監管面臨更高的挑戰。中藥材由于身份的特殊性,以農產品、食品等名義進行直播銷售便可規避藥品廣告的限制性規定,難以有效監管。

此外,新型網絡營銷主體身份的定位不清晰,導致責任難以落實。主播是否需要和商家一起承擔相應的法律責任取決于對其身份的界定。我國《廣告法》將廣告主體分為廣告主、廣告經營者、廣告發布者及廣告代言人,并設定相應的責任與義務。中藥材直播營銷中涉及主播、商家、主播孵化機構(multi-channel network,MCN)及直播電商平臺等多種主體,他們之間關系較為復雜,是否可以直接適用于《廣告法》規定的主體類型有待商榷。在達人直播的場景下,商家委托主播為其商品在直播間進行推銷與引流,在此委托關系中,主播提供的是經營服務還是居間服務存在爭議。有些學者認為,主播在推銷商品過程中是按照該商品銷售額來抽取傭金,實施了部分經營行為,其和商家屬于共同經營者[8]。但也有學者認為,主播沒有獲得商品的所有權,不應該被界定為經營者,而是屬于民法上的中介人[9]。在店鋪自播場景下,店鋪內的主播一般是商家的工作人員,屬于內部勞務關系,由商家對外承擔責任。

2021年3月,國家市場監督管理總局發布的《網絡交易監督管理辦法》規定:“網絡交易經營者應當辦理營業執照,同時應當將營業執照公示在網站主頁面的顯著位置。但個人自產自銷的農副產品的網絡經營者無需辦理營業執照,只要在店鋪首頁公示‘個人銷售自產農副產品,依法不需要辦理市場主體登記’即可”。中藥材網售經營者根據此規定多以自產自銷農副產品為由規避市場登記,造成主體責任落實難的現實困境。

2.4 中藥材的虛假宣傳認定較為復雜

中藥材作為注重功效及體驗的產品,虛假宣傳在其網絡銷售中出現頻率較高。主播對于中藥材的質量與功效進行夸大與虛構,屬于虛假宣傳范疇[10]。依據《中華人民共和國藥品管理法》第九十八條第二款第四項,所標明的功能主治超出規定范圍的中藥材可以認定為假藥。但由于中藥材及中藥飲片功能主治表述的抽象性,導致在商家對療效進行較為具體的描述時,很難界定其是否超出了法定功能主治的范疇。例如在(2018)浙11行終152號行政訴訟案件中,原告認為被告所售的高麗參在標簽上標注可以治療神經衰弱、腸胃病、赤痢等疾病超出規定范圍,應認定為假藥。但最終法院認可原藥監部門做出的行政決定,即被告所宣稱的疾病都在《中國藥典》規定的“大補元氣,補脾益肺,生津”等功效范圍內,不屬于超功能主治宣傳,從而不能認定為假藥以及界定為虛假。可見,由于中藥材和中藥飲片功能主治表述的抽象性導致其虛假宣傳界定困難。同時,一些法院在司法實踐中認為超功能主治宣傳的假藥條款僅適用于標簽和說明書,其他形式的宣傳并不適用該條款。例如在(2021)魯02民終12705號案件中,二審法院認為被告通過海報宣傳三七新功能主治的行為并不適用于超功能主治宣傳的假藥條款,而且宣稱的新功能主治有權威的學術文獻作為依據,雖然超功能主治宣傳,但并不能界定為虛假宣傳。這意味著中藥材直播中超功能主治宣傳的行為在民事訴訟中較難被認定為虛假宣傳。同時,由于傳統文化的影響,中藥材即天然無副作用的觀念已根植于消費者的內心,即使沒有效果也可能將其歸結于見效慢,這使得虛假宣傳的認定更為困難。

更為隱蔽的虛假宣傳是主播對其身份和立場的隱瞞。一些主播通過傳播養生知識看似中立地向消費者推薦中藥材,實則與商家存在經濟利益、合同等實質關聯關系。實質關聯關系是由美國聯邦貿易委員會在“影響力營銷”概念中提出的,是指這些對消費者有影響力的人與商家存在實質的利益交集,但不易被消費者實際獲悉的關系[11]。實質關聯關系會極大地左右主播對中藥材功效的評價,通過社交互動的隱性廣告植入,將廣告內容與非廣告內容混同。比如一些所謂“種草”的內容營銷筆記,以專業中醫藥學者的身份在內容平臺傳播中藥養生知識并推薦中藥材的行為是否合規等問題還有待探討,因為這涉及“軟文”廣告的界定及個人網絡言論尺度的問題[12]。

3 中藥材網絡銷售治理路徑探究

3.1 監管中對藥材施行分級管理

以中藥材的用途判斷其是否屬于藥品管理的監管準則在一定程度上保障了流入傳統藥用渠道中藥材的質量,但并未考慮到中藥材網絡銷售渠道的多樣性及中藥材自身安全性的問題。消費者的自我藥療、非藥店店鋪未直接進行功能主治宣傳的“按方抓藥”服務是否屬于“進入藥用渠道”有待商榷。由于技術手段局限,直播間主播夸大中藥材功能主治以及變相銷售中藥飲片的行為難以隨時監控,這對中藥材“以是否進入藥用渠道來判斷是否屬于藥品管理”的監管準則提出了更高的要求。面對新的形勢,藥監部門應該轉變將中藥材參照農產品監管的思維,對擁有國家標準、地方標準的中藥材進行梳理,在嚴格禁止毒性中藥材以及限制國家重點保護野生藥材進行網絡交易的基礎上,按照中藥材的風險等級,以食藥同源中藥材、可用于保健食品的中藥材以及列入食品新原料的中藥材為評估重點,制定滋補類中藥材目錄[13]。允許無《藥品經營許可證》的主體在網售平臺直播銷售目錄內中藥材,但不能宣稱藥用。由于直播帶貨銷售中藥材的風險較大,建議藥監部門制定與藥品等治療類產品直播相關的規范性文件,比如出臺允許直播“白名單”制度,按照不同產品及直播的不同形式進行區分管理。此外,可以借鑒澳大利亞醫療用品管理局的做法,從法律層面禁止或者限制主播在直播過程中對治療功效類產品進行推薦和代言[14]。

銷售主體在網絡平臺以農產品的名義銷售擁有國家或者地方藥品標準的中藥材時,必須進行市場資格登記。建議市場監管部門明確《網絡交易監督管理辦法》中關于個人自產自銷農副產品及年銷售額小于10萬元無需市場登記的情形并不適用于中藥材網絡銷售。對于以農產品名義銷售的中藥材應該依據《食品安全法》第二條規定,其標簽的內容應符合預包裝食品的標簽要求。

3.2 落實電商平臺的義務與責任

電商平臺由于其強大的技術與資源優勢,對平臺用戶有較大的管理權力,也稱“私權力”。政府行政部門由于監管手段的局限性,秉持“以網管網”的理念,逐漸以立法的形式將有些行政管理職責讓渡給電商平臺,使電商平臺具備了“準行政權力”的屬性。同時,電商平臺在直播過程中不僅提供技術支持,還提供交易規則制定、流量分配、廣告推廣等服務,并以實際銷售額傭金分成、打賞分成、廣告服務費作為其在直播活動中的營利方式,其不僅是技術提供者,更是參與部分經營活動的交易服務者。因此,電商平臺的管理審核義務與法律責任應日趨嚴格[15]。

針對宣稱功能主治網售中藥材的行為,電商平臺應當審核銷售主體的資質,確保其為合格的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業,并對其功能主治類宣傳的直播行為進行實時監控。針對以自產自銷農產品無需市場登記為由銷售中藥材的情形,電商平臺應確保這類銷售主體的實名登記,嚴格禁止其功能主治類的宣傳,并以平臺協議的方式落實主體責任。針對以食品或者農產品身份進行藥材直播帶貨行為,直播平臺應建立中藥材直播人員身份動態審核機制并與直播經營者簽署協議,規定直播經營者在人員管理及中藥材直播內容審核中的義務與責任。同時,平臺應該利用互聯網技術及配備的藥品質量管理人員對直播間發布的中藥材信息進行實時巡查,一旦發現涉及中藥材功能主治類宣傳、虛假宣傳及變相銷售中藥飲片等問題,應當立即采取措施,比如斷開鏈接、停止提供平臺服務等。對于嚴重違規行為,平臺應及時向直播經營者所在地的省級藥監部門報告,同時保存有關記錄及視頻至少3年,保證直播的可追溯性。對于以介紹養生知識變相推銷中藥材及其他藥品的行為,平臺應嚴格執行《互聯網廣告管理辦法》的規定,在介紹健康、養生知識時,不得在同一頁面或者同時出現有關藥品、醫療器械等商品的經營者或者服務提供者的地址、聯系方式、購物鏈接等內容。

3.3 確立責任主體,保障消費者合法權益

依據《民法典》的規定,消費者在直播間購買了質量有瑕疵或者與宣傳不符的中藥材時,可以追究經營者的違約責任。如果消費者使用中藥材造成了損害,可以向經營者或者生產者追究侵權責任。但由于中藥材的生產者及經營者呈現小而散的特點,有些甚至沒有在平臺上進行主體資格的登記,造成消費者維權困難。因此,應當明確主播直播間推薦中藥材的行為屬于廣告的范疇,遵循《廣告法》的相關規定。合理劃分主播在直播過程中產品信息介紹與商業廣告之間的邊界,是現實監管的難點。建議藥監部門聯合網絡監管部門針對藥品等治療類產品的直播制定針對性的直播廣告認定標準及主播直播腳本的事先審核機制。此外,主播在直播中所展現的專業知識極大地左右了消費者的消費決策,其通過薦證行為為產品進行宣傳。因此,主播的身份應該界定為廣告薦證人更為確切,其應該比傳統的廣告代言人承擔更加嚴格的責任。MCN參與直播內容的制作與發布,其承擔了廣告經營者與發布者的責任。如果電商平臺對直播內容進行推廣與引流,其身份應該界定為廣告發布者。鑒于中藥材關系著消費者的生命安全,中藥材廣告經營者、發布者及代言人無論明知與否,都應該與生產者或者經營者承擔連帶責任。如果主播在推薦過程中沒有清楚表明自己身份而使消費者誤認為其是該產品的經營者,那么其應該承擔經營者的義務。在舉證方面,依據《最高人民法院關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定》,消費者只要初步證明損害與中藥材購買及使用存在因果關系,即可主張追究銷售者的侵權責任,降低消費者的舉證成本。最后,建議可建立實質關聯關系強制披露制度,要求主播在推薦過程中將自己與商家之間是否存在實質關聯關系進行披露,比如通過主播口播或者屏幕提示披露簽有推薦合同或者接受商家贊助等,保障消費者的知情權[16]。

4 結語

本文針對中藥材新型網絡銷售的現狀與特點進行分析發現,網絡信息傳播方式的去中心化以及交互性、即時信息抓取技術的不完善,主體身份與行為的定性困難,中藥材虛假宣傳界定的復雜性以及中藥材與相關產品概念的混淆度,都對中藥材新型網絡銷售監管提出了更高的要求。監管部門應該轉變單一的“以是否進入藥用渠道來判斷是否屬于藥品管理”的監管準則,樹立中藥材分級監管理念,嚴格限制直播中對中藥材的功能主治類宣傳及銷售中藥飲片的行為,制定與藥品等治療類產品直播相關的規范性文件,落實直播主體責任,維護消費者合法權益。