基于循證和德爾菲法構建肝移植術后血糖管理方案

黃旭葉,邵冬玲,盧芳燕

浙江大學醫學院附屬第一醫院,浙江杭州 310009

隨著肝移植技術及供者器官保存技術的成熟、新型免疫抑制劑的研發、規范的肝移植圍手術期管理等,肝移植受者術后5年生存率已達70%~85%[1]。肝移植術后糖尿病是指肝移植術后發現的糖尿病,是術后常見代謝性并發癥之一。研究[2]報道,肝移植術后糖尿病發生率為30%~40%。肝移植術后由于缺乏規范化的血糖管理,移植術后患者血糖波動明顯,無癥狀性低血糖發生率及短期病死率呈現增加趨勢,同時移植遠期并發癥的發病率、慢性腎功能不全及心腦血管并發癥發病率和病死率都升高,影響患者遠期生存質量及長期生存率[3-4]。目前臨床上關于肝移植術后糖尿病的研究越來越多,然而缺乏基于循證的肝移植術后血糖管理臨床實踐方案來指導患者術后血糖的規范化管理,因此需要構建一套符合我國國情的肝移植術后血糖管理方案,為臨床提供循證依據及決策支持,指導肝移植受者術后規范化的血糖管理。

1 方法

1.1 循證方法

1.1.1成立研究小組

本研究小組由13位具有豐富臨床經驗的器官移植、急危重癥、內分泌、康復、營養、臨床藥學的專家組成。學歷構成:碩士4名,碩士在讀4名,本科5名。職稱構成:副主任護師1名,主管護師7名,主治醫師2名,主管藥師1名,主管康復技師1名,主管營養師1名。研究小組成員主要職責:對基于循證形成的肝移植術后血糖管理的最佳證據進行總結,明確證據實施的障礙因素及促進因素,并根據前期障礙因素及促進因素分析的結果,形成肝移植術后血糖管理方案初稿,形成德爾菲專家函詢調查問卷;確定函詢專家;對函詢專家反饋的結果予以匯總整理及統計分析,從而明確下一輪專家函詢調查問卷及函詢專家;最終構建肝移植術后血糖管理方案。

1.1.2文獻檢索

依照循證檢索資源的“6S證據資源金字塔模型”,系統檢索UpToDate、Embase、PubMed、Cochrane Library、萬方數據知識服務平臺、中國生物醫學文獻數據庫、中國知網、維普資訊中文期刊服務平臺、中國醫脈通指南網中關于肝移植術后糖尿病的相關證據,檢索時限為建庫至2020年6月15日。以“器官移植/肝臟移植/肝移植”“高血糖/應激性高血糖/移植后糖尿病/移植術后糖尿病/代謝綜合征/代謝病/糖代謝異常”“強化胰島素治療/血糖監測/血糖管理/血糖控制/免疫抑制劑/運動計劃/康復運動/運動療法/加速康復/快速康復/營養管理/飲食管理”作為中文檢索詞;以“organ graft/organ transplantation/liver graft/liver transplantation”“hyperglycemia/stress hyperglycemia/new-onset diabetes mellitus after transplantation/post-transplantation diabetes mellitus/metabolic complications/metabolic diseases/abnormal glucose metabolism/PTDM/NODAT”“intensive insulin therapy/glycemic control/glucose monitoring/blood sugar monitoring/blood glucose management/glucose management/glycemic management/glucose control/immune depressant/immunosuppressive agents/rehabilitation exercise/exercise therapy/exercise rehabilitation/enhanced recovery after surgery/fast-track surgery/early mobilization/early ambulation/ERAS/FTS/nutrition management/diet management/dietary management”作為英文檢索詞,并對以上檢索詞采用不同檢索策略。此外,檢索證據中的參考文獻及參考文獻中納入研究的原始文獻,以補充獲取相關證據。

1.1.3文獻納入與排除標準

納入標準:研究對象年齡≥18周歲,涉及肝移植術后糖尿病的相關研究;文獻類型包括隨機對照試驗、臨床決策、指南、規范、專家共識、Meta分析、系統評價、證據總結;發表語言為中文或英文。排除標準:術前即診斷為糖尿病的肝移植患者;研究對象為再次肝移植患者或多器官聯合移植;無法獲取全文的文獻;國外文獻的中文翻譯版本;重復發表的文獻及其他可疑重復報告的文獻。

1.1.4文獻質量評價

由2名經過系統循證培訓的研究人員以互盲的形式對文獻質量進行評價,對存在不同意見的證據,與第3名經過系統循證培訓的研究人員通過小組討論評定。系統評價采用系統評價方法學質量評價工具(Assessment of Multiple Systematic Reviews,AMSTAR)[5]進行評價。指南及規范采用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation,AGREE Ⅱ)[6]進行評價。隨機對照試驗采用澳大利亞喬安娜布里斯格研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)循證衛生保健中心隨機對照試驗評價標準(2016)進行評價[5]。專家共識采用JBI循證衛生保健中心專家共識評價標準(2016)[5]進行評價。臨床決策的質量評價追溯證據所依據的原始文獻的研究類型。

1.1.5初步構建肝移植術后血糖管理方案

根據文獻質量評定結果,嚴格按循證方法篩選形成最佳證據總結。以渥太華研究應用模式(Ottawa Model of Research Use,OMRU)為指導,通過研究小組討論將最佳證據總結從證據、潛在采納者、實踐環境三方面以FAME(“F”即feasibility可行性、“A”即appropriateness適宜性、“M”即meaningfulness臨床意義、“E”即effectiveness有效性)原則進行障礙因素及促進因素分析,根據前期障礙因素及促進因素分析結果,結合專業判斷及目前臨床實踐常規初步構建肝移植術后血糖管理方案,包括5項一級指標,16項二級指標,53項三級指標。

1.2 德爾菲法專家函詢

本研究甄選的26位函詢專家來自浙江省內各綜合三級甲等醫院從事器官移植、急危重癥、內分泌、康復、營養、臨床藥學等專科工作,具有豐富的臨床工作經驗。專家年齡33~51歲,平均年齡(40.24±4.93)歲;工作年限7~33年,平均工作年限(18.08±6.56)年;博士2人,碩士5人,本科19人;正高級職稱1人,副高級職稱9人,中級職稱16人。將函詢調查問卷以電子郵件的形式發給專家審閱,請專家按照Likert 5級評分法,就條目的可操作性及重要性予以評分。問卷的修改原則:刪除專家對于某項條目的可操作性或重要性評分在4分以下或其變異系數≥0.25的條目。對于提出質疑或意見的條目及函詢專家提出的增加條目則經研究小組討論后確定該條目保留、修改、刪除。如果專家在第一輪函詢熟悉程度自評中選擇“較不熟悉”或“很不熟悉”,則在下一輪取消對該專家的函詢。本研究共進行2輪函詢,最終保留可操作性和重要性評分均為4分及以上且變異系數<0.25的條目。

1.3 統計學方法

使用SPSS 23.0軟件對數據進行統計學分析,采用描述性統計和非參數檢驗等方法。專家的積極程度通過專家函詢表的回收率表示;專家權威系數表示專家的權威程度;專家意見的集中程度用各條目評價的均數、標準差表示;專家意見的協調程度用W值、2檢驗、變異系數表示。

2 結果

2.1 文獻質量評價結果

檢索文獻共948篇,經去重、閱讀題目和摘要初篩、閱讀全文復篩,最終納入9篇文獻,其中系統評價1篇[7]、專家共識3篇[3,8-9]、規范1篇[10]、指南2篇[11-12]、臨床決策1篇[13]、隨機對照試驗1篇[14]。1篇[7]系統評價大部分條目評價結果均為“是”,除條目4“發表狀態是否已考慮在納入標準中,如灰色文獻?”的評價結果為“否”,整體質量高,研究設計較完整,準予納入。2篇[3,8]專家共識大部分條目評價結果均為“是”,除條目6評價結果為“否”,整體質量高,研究設計較完整,準予納入。1篇[9]專家共識大部分條目評價結果為“是”,除條目2和條目6評價結果為“不清楚”,整體質量高,研究設計較完整,準予納入。1篇[10]規范各領域標準化百分比分別為:獨立性44.0%、牽涉人員47.5%、應用性52.0%、嚴謹性55.0%、清晰性77.5%、范圍與目的100.0%,該規范≥30%的領域數為6,其中規范≥60%的領域數為2,推薦級別為B級。1篇[11]指南各領域標準化百分比為:獨立性55.0%、嚴謹性57.0%、牽涉人員63.0%、應用性67.0%、清晰性70.0%、范圍與目的100.0%,該指南≥30%的領域數為6,其中≥60%的領域數為4,推薦級別為B級;1篇[12]指南各領域標準化百分比為:清晰性77.5 %、嚴謹性85.0%、牽涉人員85.0 %、范圍與目的100.0%、應用性100.0%、獨立性100.0%,該指南≥30%的領域數為6,≥60%的領域數為6,推薦級別為A級。1篇[13]臨床決策證據依據的原始文獻來源于1篇指南,該指南各領域標準化百分比分別為:應用性33.0%、嚴謹性47.0%、獨立性50.0%、牽涉人員52.0%、清晰性52.0%、范圍與目的100.0%,該指南≥30%的領域數為6,其中≥60%的領域數為1,推薦級別為B級。1篇[14]隨機對照試驗大部分條目評價結果均為“是”,除條目4“是否對研究對象實施了盲法?”、條目5“是否對干預者實施了盲法?”及條目6“是否對結果測評者實施了盲法?”的評價結果為“否”,整體質量高,研究設計較完整,準予納入。

2.2 專家積極系數與權威程度

本研究共進行2輪專家函詢,第一輪發放函詢調查問卷26份,回收有效調查問卷25份;第二輪發放函詢調查問卷25份,回收有效調查問卷24份。第一輪專家函詢積極系數為96.15%(25/26),第二輪專家函詢積極系數為96.00%(24/25),2輪專家函詢積極系數說明專家的積極性很高。根據回收的有效函詢調查問卷中各專家針對判斷依據及問題熟悉程度作出的自我評價,得出第一輪函詢專家權威系數為0.84和第二輪函詢專家權威系數為0.84,2輪函詢專家權威系數均≥0.7,說明專家權威程度高。

2.3 專家意見協調程度

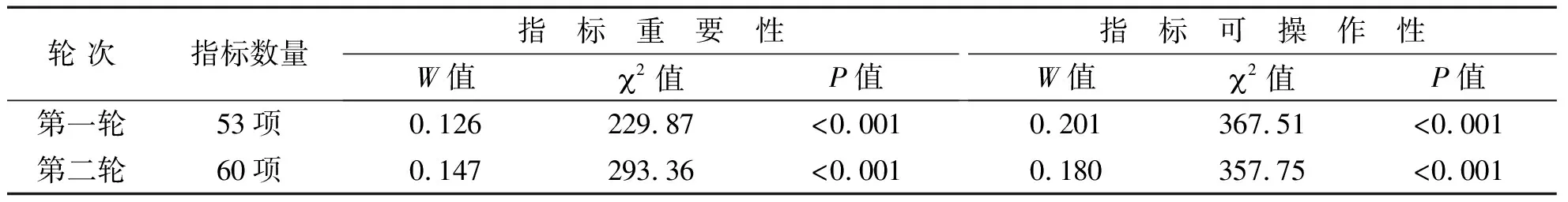

第一輪函詢各指標重要性變異系數為0.04~0.27,可操作性變異系數為0.04~0.32。第二輪函詢各指標重要性變異系數為0.06~0.23,可操作性變異系數為0.06~0.26。2輪函詢專家意見協調程度見表1。

表1 專家意見協調程度

2.4 專家函詢指標篩選結果

2.4.1第一輪函詢指標篩選結果

第一輪函詢中新增1項一級指標、2項二級指標、11項三級指標;修改6項三級指標;刪除3項三級指標;合并2項三級指標為1項三級指標。肝移植術后血糖管理方案第一輪專家函詢結果經討論修改為6項一級指標、18項二級指標、60項三級指標。

2.4.1.1 刪除的指標

三級指標 “每日能量需求30 kcal/kg理想體重,蛋白攝入量1.5 g/kg理想體重,糖脂比6∶4或5∶5”可操作性均數為3.84,變異系數為0.26,研究小組討論后予以刪除。三級指標 “建議有規律的中等強度鍛煉,每日至少消耗836.8 kJ熱量,每周至少150 min的活動量為宜”,可操作性均數為3.60,變異系數為0.32,研究小組討論后予以刪除。三級指標 “肝移植術后受者以BMI<25 kg/m2為控制目標”,可操作性均數為3.84,變異系數為0.30,研究小組討論后予以刪除。

2.4.1.2 新增的指標

1位專家建議增加心理相關條目,研究小組討論后認為應加強關注肝移植術后高血糖受者抑郁及焦慮等負性心理情緒,予以采納,增加一級指標“心理干預”,增加二級指標“心理評估及支持性心理治療”及“患者自我管理”,增加三級指標“肝移植術后出現負性心理情緒的受者,予焦慮自評量表自評以評估患者心理健康狀況”“肝移植術后出現負性心理情緒的受者,予抑郁自評量表自評以評估患者心理健康狀況”“焦慮自評量表自評標準分>50分或抑郁自評量表自評標準分>50分的肝移植受者予精神衛生科會診,盡早行支持性心理干預治療及護理”。1位專家針對三級指標 “主管護士對患者開展肝移植術后糖尿病營養方面相關知識面對面指導,為患者提供個體化營養方案”,認為因患者飲食結構和習慣等問題導致宣教效果及血糖控制不佳的肝移植術后受者,可請糖尿病專科護士對其進行一對一宣教及跟蹤,予以線上或平臺教育及咨詢,且定時隨訪,研究小組討論后決定采納,增加三級指標“對健康宣教效果不佳,或因患者飲食結構和飲食習慣問題導致血糖不穩定的移植受者,由糖尿病專科護士進行一對一宣教及跟蹤隨訪”。1位專家認為肝移植術后患者進行早期運動時需要投入相關康復設備,研究小組討論后決定采納,增加三級指標“科室配備具有稱重功能的床單位設備”及“科室配備相關康復設備”。2位專家建議增加低血糖處理流程培訓,研究小組討論認為,從患者護理安全角度考慮,低血糖急救流程培訓非常重要,予以采納,增加三級指標“對護士進行低血糖急救流程的培訓,每年開展低血糖應急情景模擬演練”。1位專家建議定時開展高血糖、低血糖或血糖控制不佳的案例討論,研究小組討論認為定期開展臨床案例討論有助于臨床血糖管理的持續質量改進,1位專家認為科室管理者應重視血糖管理項目的進展程度,研究小組討論認為領導力的支持有助于血糖管理方案的臨床應用,均予以采納,增加三級指標“科室管理者定時開展高血糖、低血糖或血糖控制不佳的臨床案例討論”。1位專家認為患者主動參與及知曉糖尿病有利于其血糖的調節和控制,建議增加患者主動參與血糖管理條目,研究小組討論后決定采納,增加三級指標“鼓勵患者主動參與血糖管理”。2位專家建議同伴支持教育或家庭成員監督參與患者血糖管理,研究小組討論后決定采納,增加三級指標“采取家屬賦能模式,鼓勵家屬參與及監督患者的血糖管理”及“建立基于微信群、QQ群等線上媒介的同伴支持教育平臺”。

2.4.1.3 修改及合并的指標

1位專家建議三級指標“對護士進行營養風險篩查量表使用的規范化培訓”及“肝移植受者術后營養風險篩查陽性,應請營養科會診”均應寫出具體的篩查工具。經研究小組討論決定采用指南推薦的營養風險篩查簡表(Nutritional Risk Screening 2002,NRS 2002)對肝移植術后受者的營養狀況進行營養風險篩查,總分≥3分認為有營養風險予營養評定,以幫助臨床準確判斷營養支持的適應證。1位專家認為三級指標 “推薦食譜結構以低飽和脂肪酸和低膽固醇、高復合碳水化合物以及膳食纖維為主”是糖尿病高危人群的膳食推薦,如已確診是糖尿病患者需按糖尿病飲食,肝移植術后受者予以適量優質蛋白攝入,研究小組討論后決定采納。1位專家針對三級指標“制定肝移植術后受者康復運動宣教手冊”,認為運動宣教視頻更直觀且效果更好,研究小組討論后決定采納。1位專家認為三級指標 “肝移植受者,術后禁食期間,每4~6 h監測血糖”中血糖監測間隔時間太長,容易發生低血糖,建議增加血糖監測頻次,研究小組認為從患者安全角度考慮,醫護人員應重視低血糖的識別及防治,術后禁食期間若出現可疑低血糖臨床癥狀,應適當增加監測頻次,采納。1位專家就三級指標 “常規采毛細血管血監測血糖”,認為有動脈留置導管持續監測的可取動脈血樣在血氣中測得血糖會更準確,予以采納。為精簡方案,經研究小組討論將三級指標 “制定肝移植術后血糖管理標準及流程”及 “對護士進行肝移植術后血糖管理標準及流程的規范化培訓并考核”予以合并為“制定并進行肝移植術后血糖管理標準及流程的規范化培訓考核”。

2.4.2第二輪函詢指標篩選結果

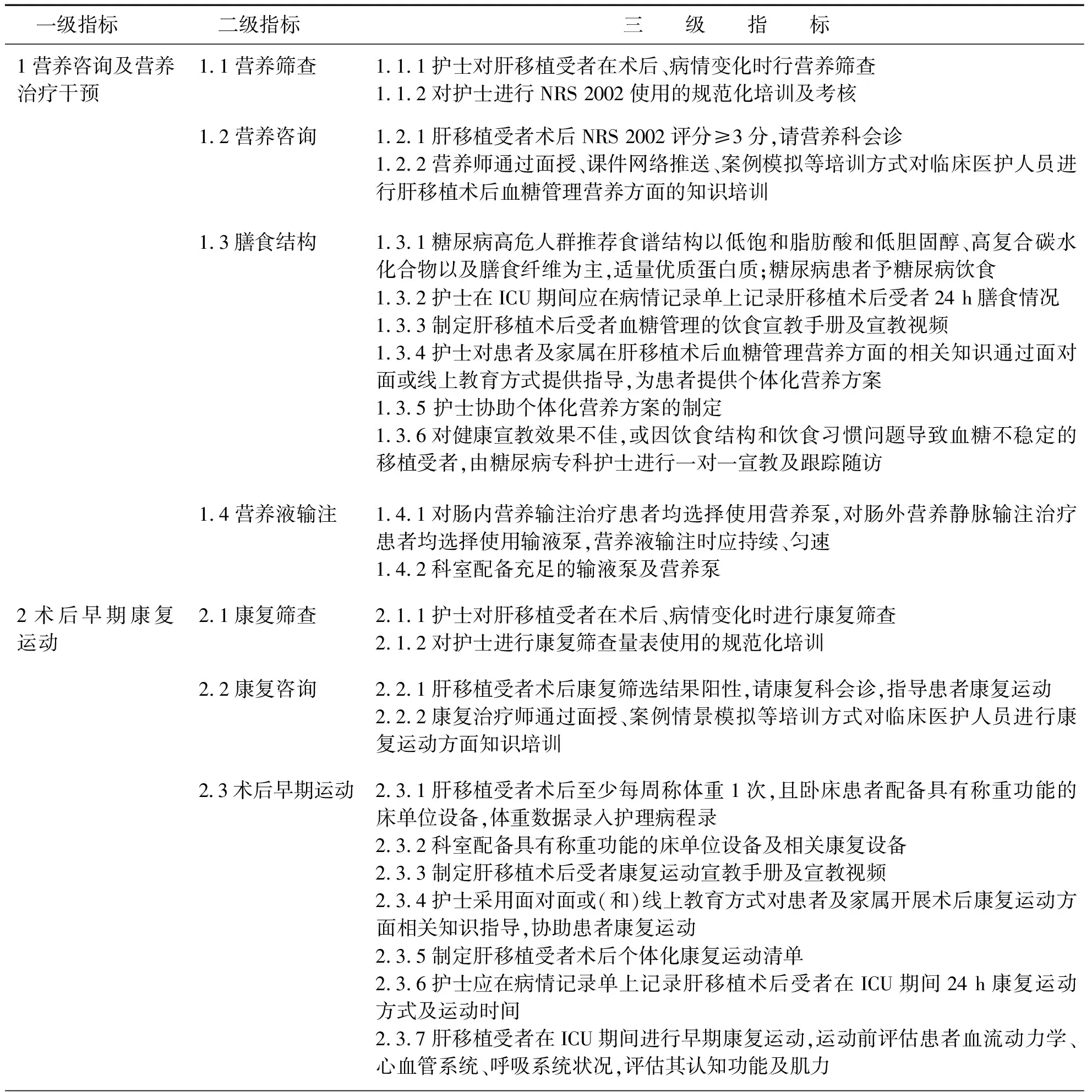

第二輪函詢新增2項三級指標,修改1項一級指標及3項三級指標,合并11項三級指標為5項三級指標。第二輪專家函詢后最終構建了6項一級指標,18項二級指標,56項三級指標的肝移植術后血糖管理方案,見表2。

表2 肝移植術后血糖管理方案

2.4.2.1 新增的指標

1位專家建議取自中心靜脈導管或動脈的血標本應該使用血氣分析儀或在實驗室測定血糖,專家小組討論后認為紅細胞比積減低等因素影響血糖儀測量血糖的準確性,決定采納,新增三級指標“取自中心靜脈導管或動脈的血標本應該使用血氣分析儀或在實驗室測定血糖”。1位專家認為根據臨床護理工作量,建議護士合理配置人力資源,研究小組討論后決定采納,新增三級指標 “護士合理的人力資源配置”。

2.4.2.2 修改的指標

1位專家認為健康教育包括心理干預、患者自我管理等,可以提高患者血糖自我管理能力,研究小組討論后決定采納,1項一級指標“心理干預”修改為“健康教育”。1位專家就三級指標 “肝移植受者接受胰島素靜脈輸注治療,每1~2 h監測血糖”從臨床可操作性考慮,建議病情平穩后減少監測頻次,研究小組討論后決定采納,修改為“肝移植受者接受胰島素靜脈輸注治療,每1~2 h監測血糖,血糖測定連續3次以上達控制目標,結合患者的臨床狀態及合并癥狀,測定頻率可改為4 h一次,加強低血糖的監測”。1位專家就三級指標 “常規采毛細血管血監測血糖,有動脈留置導管患者,予采動脈全血監測血糖”,認為若患者無動脈留置導管不能獲取動脈血,建議選擇靜脈血測血糖,研究小組討論后予以采納,修改為三級指標 “常規采毛細血管血標本監測血糖;對于有創血管內監測的患者,所有血標本應取自動脈導管,如果暫時或持續不能獲取動脈血標本,應留取靜脈血標本監測血糖”。1位專家就三級指標 “肝移植受者術后早期行胰島素治療,以空腹血糖或4 pm(16:00)午后血糖>11.1 mmol/L為胰島素啟動閾值”,認為臨床除了考慮胰島素啟動閾值,還要重點關注胰島素用藥安全,加強多學科團隊協作,安全有效地調整胰島素用藥劑量及用藥速度,專家小組討論后予以采納,修改為三級指標 “醫護多學科團隊協作,采用安全有效的胰島素治療方案,并對醫護人員進行方案的規范化培訓”。

2.4.2.3 合并的指標

1位專家就三級指標 “臨床醫護人員在營養液輸注時應持續、勻速” “對腸內營養輸注治療患者均選擇使用營養泵”及 “對腸外營養靜脈輸注治療患者均選擇使用輸液泵”為不同類型營養液輸注使用的設備及輸注方式、速度要求,認為可以合并精簡為1項指標,研究小組討論后予以采納,合并為“對腸內營養輸注治療患者均選擇使用營養泵,對腸外營養靜脈輸注治療患者均選擇使用輸液泵,營養液輸注時應持續、勻速”。1位專家就三級指標 “科室配備具有稱重功能的床單位設備”及 “科室配備相關康復設備”,認為均是從科室層面需要增加的器械設備可以合并為1項指標,予以采納,合并為“科室配備具有稱重功能的床單位設備及相關康復設備”。1位專家就三級指標“對護士進行床邊快速血糖測定操作技術的規范化培訓”及“對護士進行床邊快速血糖測定操作技術考核”,認為均是臨床操作技術的教學內容,可以合并為同一指標,研究小組討論后予以采納,合并為 “對護士進行床邊快速血糖測定操作技術的規范化培訓及考核”。1位專家就三級指標 “醫護多學科團隊協作,胰島素用量降至24 U/d以下,且移植肝功能正常時,改口服降糖藥物”及 “醫護多學科團隊協作,血糖控制差,則予胰島素+口服降糖藥物”,認為均是口服降糖藥物在不同臨床情景下用藥方案調整,可以合并為1項指標,專家小組討論后予以采納,合并為 “醫護多學科團隊協作,胰島素用量降至24 U/d以下,且移植肝功能正常時,改口服降糖藥物,血糖控制差,則予胰島素+口服降糖藥物”。1位專家就三級指標 “肝移植術后出現負性心理情緒受者,予焦慮自評量表自評以評估患者心理健康狀況”及 “肝移植術后出現負性心理情緒受者,予抑郁自評量表自評以評估患者心理健康狀況”,認為是肝移植術后患者不同心理評估工具的選擇,可以合并為1項指標,研究小組討論后予以采納,合并為 “術后出現負性情緒的肝移植受者,予焦慮自評量表或抑郁自評量表自評以評估患者心理健康狀況”。

3 討論

3.1 研究方法科學性和研究結果可靠性分析

本方案的構建基于肝移植術后糖尿病的相關研究,基于循證護理的系統評價法,文獻的檢索與分析過程嚴格遵循國際Cochrane規定的八個步驟,因此最佳證據總結是嚴謹的、科學的。為了促進證據后續的臨床應用,以渥太華研究應用模式指導證據向臨床轉化,以研究小組討論的方法,對證據包括從證據本身、潛在采納者、實踐環境三方面進行臨床實踐的障礙因素及促進因素分析,且根據前期障礙因素及促進因素分析結果,結合專業判斷及目前臨床實踐常規,初步構建的肝移植受者術后血糖管理方案是合理的、可行的。德爾菲法是定性與定量結合的預測評價方法,是一種比較科學的以專家為信息索取對象的調查法,本研究采用德爾菲法專家函詢是為了使各指標更符合我國國情。2輪德爾菲專家函詢積極系數分別為96.15%和96.00%,說明專家積極性高。專家權威系數分別為0.84和0.84,說明專家權威程度高。2輪德爾菲專家函詢后各指標重要性變異系數為0.06~0.23,可操作性變異系數為0.06~0.26,指標重要性W值分別為0.126和0.147,指標可操作性W值分別為0.201和0.180,P均<0.01,最終保留可操作性和重要性評分均為4分及以上且變異系數<0.25的條目,說明函詢結果基本協調、可靠。

3.2 方案內容的實用性

本研究最終構建了適合我國國情的包含營養咨詢及營養治療干預、術后早期康復運動、個體化免疫抑制方案、血糖監測及控制目標、藥物干預、健康教育6項一級指標的肝移植術后血糖管理方案,為臨床提供循證依據及決策支持,指導肝移植術后血糖的規范化管理。肝移植術后受者營養治療較為復雜,臨床上需考慮營養成分并確定營養支持治療的適應證,營養干預保證能量及營養素均衡,同時有效控制移植患者血糖水平及降低并發癥發生率[15-16]。本方案為肝移植受者術后營養攝入成分的合理分配及個體化營養支持治療方案的制定提供臨床決策支持。肝移植術后受者行術后早期康復運動,康復運動前及康復運動過程中的動態評估確保了患者康復運動全過程的安全有效[10,17]。

3.3 方案內容的可操作性

移植相關可調控性因素免疫抑制劑的應用,是肝移植術后糖尿病或移植術后糖耐量異常的主要影響因素。肝移植術后糖尿病的獨立危險因素之一是鈣調磷酸酶抑制劑引起血糖升高,其中他克莫司致病效應最強,減少他克莫司用藥劑量或使用環孢素可減少血糖增高[18-19]。糖皮質激素拮抗胰島素使血糖升高,早期撤除激素或免激素的免疫抑制方案可降低肝移植術后糖尿病的發生率[18]。給予個體化免疫抑制方案,合理選擇免疫抑制劑的類型、劑量有利于肝移植術后糖尿病逆轉,因此調整免疫抑制方案時均衡移植排斥風險和肝移植術后糖尿病風險是預防肝移植術后糖尿病的重要策略[19]。臨床血糖管理過程中,醫護人員需加強關注肝移植術后糖尿病的特征性血糖變化,特別是血糖監測頻率需要根據不同臨床情況確定,以減少血糖波動,降低高血糖發生率或低血糖發生率,同時強調多學科合作中護士的重要性,臨床實踐中由護士主導血糖管理方案的執行來達到血糖控制目標[7,9,12,20]。肝移植受者術后早期行胰島素治療可明顯降低肝移植術后糖尿病的發生率,利于血糖的長期控制,又不增加癥狀性低血糖的發生率。為達到術后血糖控制目標,胰島素治療是住院期間控制血糖水平的首選治療方式之一,早期行胰島素治療降低長期使用胰島素的概率,同時作為胰島素輔助治療藥物之一的口服降糖藥物可減少胰島素用藥量[10,19-20]。臨床上采用綜合健康教育,患者、家屬、醫護人員共同參與血糖管理,其中同伴教育及賦能教育模式可降低患者的焦慮水平,提高患者自我管理行為能力,有效控制血糖水平,改善血糖監測行為及糖代謝指標[21-22]。

3.4 本研究的不足及展望

本研究基于循證和德爾菲法構建了肝移植術后血糖管理方案,但由于納入研究均為已發表的研究,未對灰色文獻進行檢索,可能存在發表偏倚;同時受限于檢索詞及檢索語種,可能存在檢索不全面;且研究時間較短,并受到研究條件、知識經驗等諸多因素的限制,對某些問題的分析和探討不夠全面及深入,有待于后續研究的進一步完善;對于部分條目,專家就可操作性和重要性給出的意見存在較大分歧,原因可能在于不同專家對肝移植術后血糖管理的認知存在差異。由于時間原因還沒有在臨床實踐中進行有效的檢驗,后續研究則將本方案應用于臨床實踐中,通過信效度檢驗來對其進行評價,不斷優化肝移植術后血糖管理方案,從而更好地改善肝移植受者臨床結局。