網架衛生帳篷野戰多功能醫用設備帶的改造與應用

關泰紅,王雪蓮,姬同歡,曹小勇

野戰醫療隊是軍隊醫院抽組形成的戰役衛勤支援保障力量,具備緊急救治和早期治療能力,戰時承擔以重傷員救治為主的外科復蘇職能[1]。區別于傳統帳篷型野戰醫療隊,方艙型野戰醫療隊是攜帶野戰方艙系統的醫療隊,外科復蘇能力較強。野戰方艙系統具備獨立的供氧、供氣、供電單元,除保障系統內部使用外,亦有保障衛生帳篷的能力[2]。方艙型野戰醫療隊病房單元可依托3~4 頂制式網架衛生帳篷開設,具備收容處置各類傷員的條件[3],是野戰醫療隊實施戰傷救治的主要功能單元之一。醫用設備帶是安裝在醫院病房內,能將所使用的儀器設備、電源、氣體、網絡終端等集成一體放置的特殊設備[4]。其中附著式條帶型設備帶因安裝、維修方便而最為常用,亦被稱為生命支持帶[5-8],在病房單元帳篷內部安裝醫用設備帶是方艙型野戰醫療隊提升救治效率的重要方式。筆者就方艙型野戰醫療隊帳篷內部改造、安裝多功能醫用設備帶研究探討如下。

1 背景資料

1.1 病房單元帳篷內部通用物資配置現狀

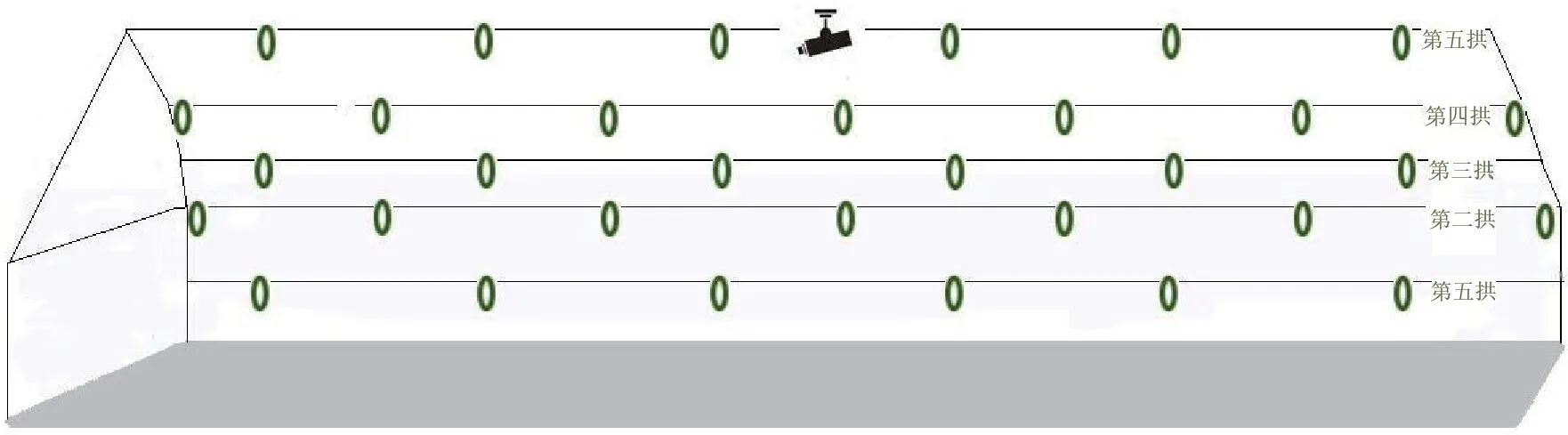

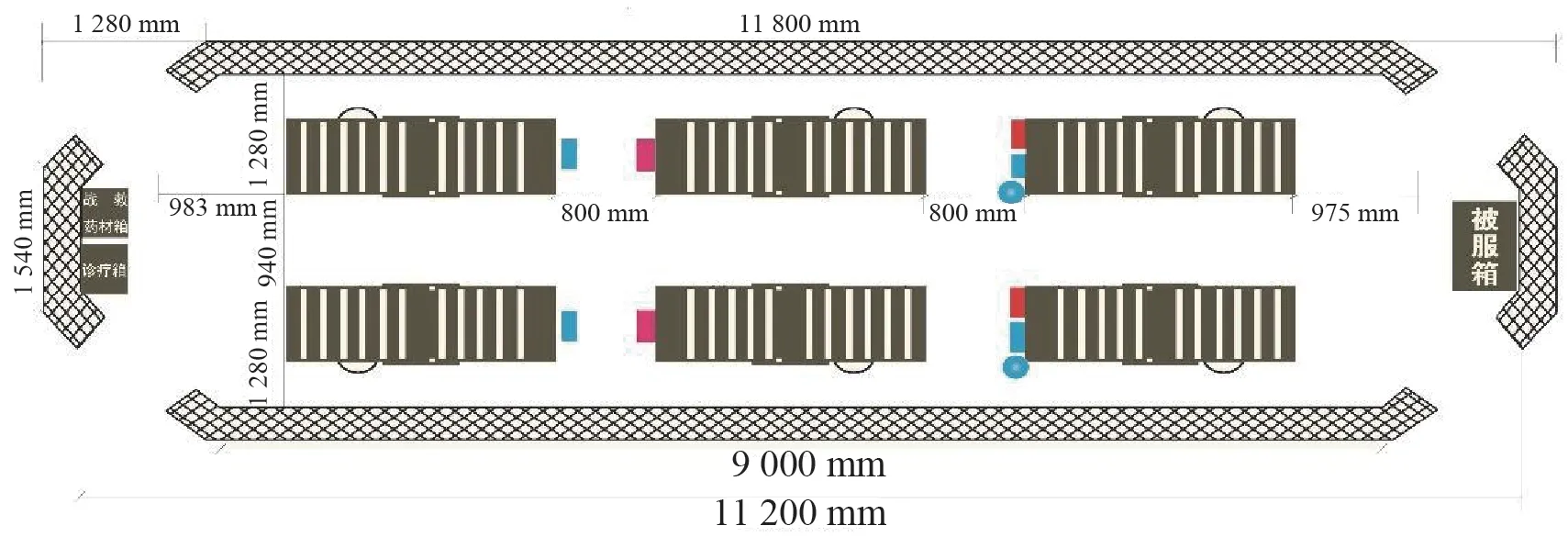

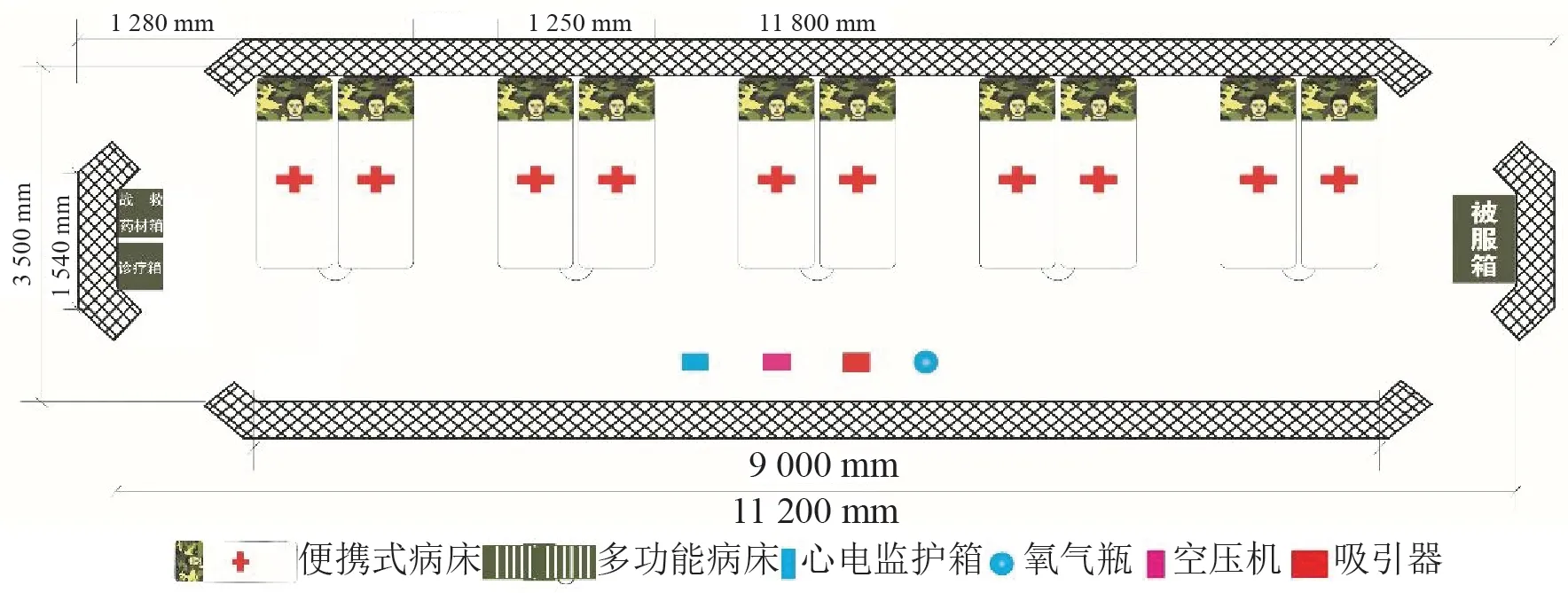

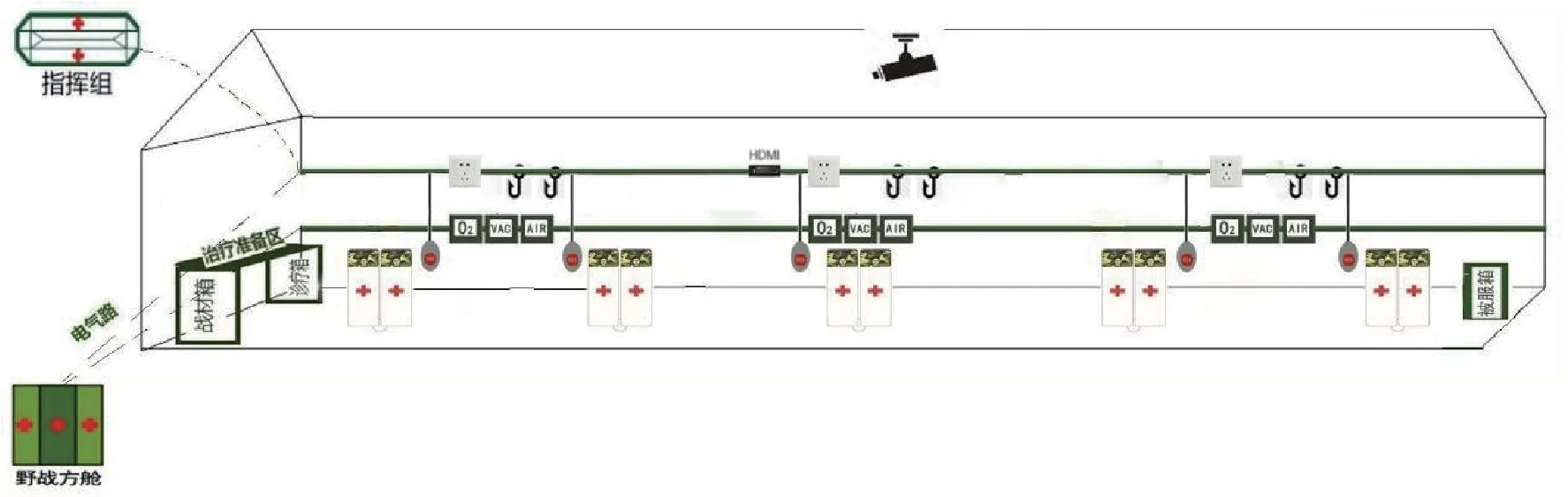

目前,方艙型野戰醫療隊病房單元使用帳篷為制式矩5 拱Ⅵ型,規格2 000 mm×800 mm×900 mm,重量286 kg,展開面積37.3 m2,由雙層防水帳、撐桿、地布及其他附件組成,5 拱呈雙側對稱直線分布,每條直線含6~7 個點位,每個點位內部附一個直徑45 mm 的帶環,便于展開定點施力和懸掛物品。見圖1。根據救治任務需要,重傷救治帳篷開設床位通常為4~6 張,輕傷收容帳篷為10 張床位[9],帳篷內須配置軍醫、巡回護士、呼吸護士,結合人員編制實際,6 床型重傷救治帳篷的醫護人員通常配置為:3 名醫生、3 名護士或2 名醫生、3 名護士,10 床型輕傷收容帳篷為2 名醫生、2 名護士或1 名醫生、2 名護士。每頂帳篷按標準配置的通用衛生器材有:病床4~10 張,負壓吸引器1~2 套、氧氣瓶1~2 個、空壓機1 臺、戰救藥材箱1 個、被服箱1 個、診療箱1 個等[1]。見圖2~3。

圖1 衛生帳篷內部5 拱點位帶環示意圖

圖2 6 床型重傷救治帳篷內部傳統布局示意圖

圖3 10 床型輕傷收容帳篷內部傳統布局示意圖

1.2 病房單元帳篷內部設置存在的不足

1.2.1 平面空間局限、立體空間閑置 病房單元帳篷內部可利用平面空間僅有37.2 m2,擺放必需衛生物資后,救治操作空間十分有限[9],實測重傷救治帳篷可利用空間不到15 m2,輕傷收容帳篷不到13 m2,在批量傷員通過時,人流雜亂,操作困難,而帳篷兩側近64 m2的立體空間處于閑置狀態。

1.2.2 部分衛生裝備體積大、質量重、攜運不方便 病房單元帳篷醫療衛生裝備配置多達13 種,30 余臺(件)[10],其中40 L 氧氣瓶(規格:直徑215 mm,長1 450 mm,重量55 kg)、30 L 空壓機(規格:620 mm×285 mm×552 mm,重量26 kg)、5 L 負壓吸引器(規格:380 mm×312 mm×480 mm,重量15 kg)作為必需的通用設備,質量較重,移動使用不便,搬運時易造成人員意外損傷。

1.2.3 床頭空間擁擠、影響醫護操作 作為支持生命的“三氣”系統,均需在床頭操作使用,如同時使用,將出現氧氣管路、負壓管路、壓縮空氣管路和電源線路等多條管線與設備共用局面,造成局部空間混亂,影響傷員的有效救治[11]。

2 設計與方法

針對病房單元帳篷內部物資配置存在的問題,利用帳篷內部帶環條件,開發帳篷兩側立體空間,通過改造偽裝網支撐桿和自制氣路組件,安裝了野戰多功能醫用設備帶,成功將野戰方艙系統集中供氣、供電功能外延至病房單元。

2.1 野戰多功能醫用設備帶的總體結構

2.1.1 設備帶管 采用1 200 mm×35 mm(長度×內徑)可伸縮鋁合金偽裝網撐桿12 根,每根可伸縮范圍為0~100 mm,每6 根為1 組,在第1 點位線和第3 點位線帶環內通過,拼裝后形成2 套管路組成的設備帶。上管道內走行電路和網路,管道上附著電源、網絡、呼叫系統終端,同時加裝自制“g”形鉤,可懸掛心電監護儀、輸液泵、靜脈液體、醫療文書等設備和物品;下管道內走行“三氣”(氧氣、壓縮空氣、負壓空氣)管路,管道上附設醫用氣體終端。

2.1.2 電路和網路 電路采用國標(GB/T12706.1-2002)2×4(2 芯2.25 mm2)護套純銅電線[12],分段置入設備帶管內,各段之間通過快速接頭連接,輸入端通過帳篷外電源箱與野戰方艙電艙單元相連,輸出端與設備帶管道上電路終端相連。網線采用國標(GB/T5023.5-2008)純銅視頻線[13],附于設備帶管外,沿管壁固定,一端與指揮組通信設備相連,一端與設備帶管道上網路終端相連;野戰電子呼叫系統線路附于設備帶管外,兩端分別連接床頭呼叫終端與帳篷內治療準備區系統主機。

2.1.3 醫用氣體管路 采用內徑10 mm 的國標(GB/T7714-2015)醫用氣體低壓軟管3 根[14],分段置入設備帶管內,根據醫療行業標準(YY/T0799-2010)采用不同顏色區分[15],其中氧氣使用藍管,負壓空氣使用黃管,壓縮空氣使用白管,供氣端通過帳篷外氣源箱與野戰方艙的氣艙單元相連,耗氣端與設備帶管道上“三氣”終端相連。

2.1.4 各類終端 氣路終端采用國標(GB/T 3797-2005)[16],按照顏色區分,氧氣為藍色,壓縮空氣為黑-白色,負壓為黃色,電路終端使用國標(GB/T17183-1997)插座[17],視頻終端采用HDMI 端口,野戰電子呼叫系統使用懸線式終端,各類終端分別固定于管道上相應位置。見圖4~5。

圖4 改造后6 床型重傷救治帳篷內部布局示意圖

圖5 改造后10 床型輕傷收容帳篷內部布局示意圖

2.2 技術關鍵點

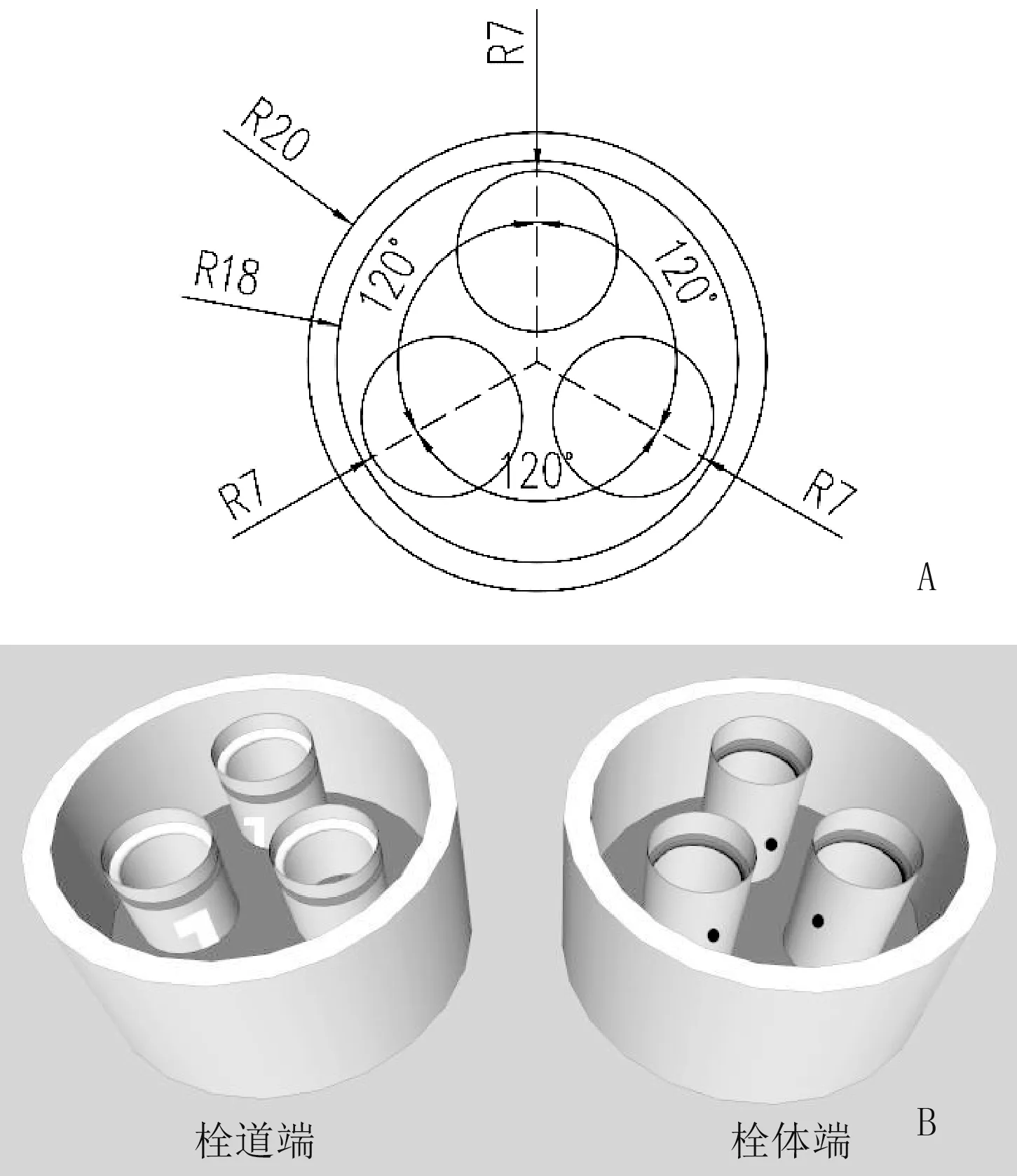

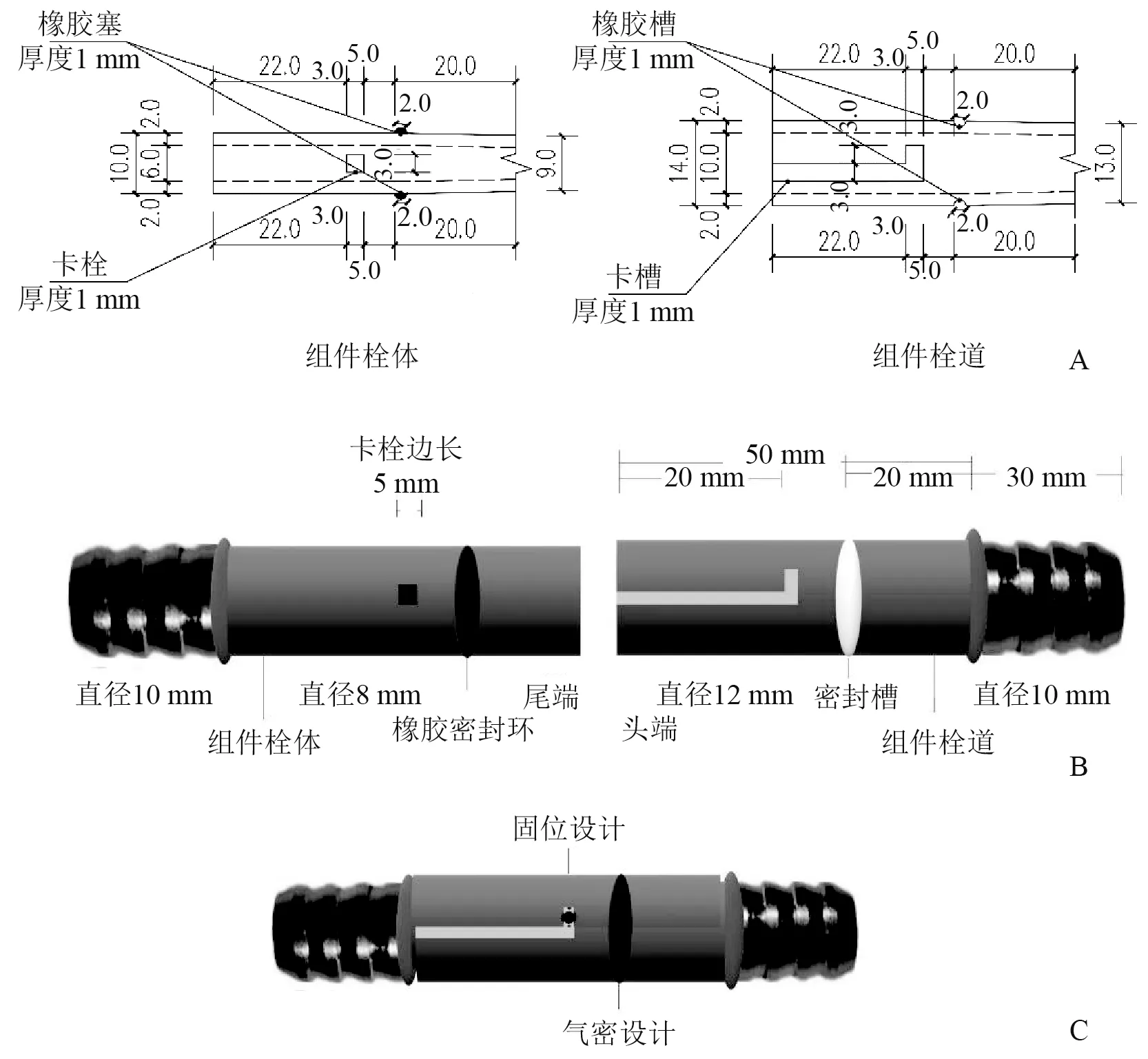

氣路“快速接頭”設計改造是本研究的技術關鍵點。氣、電、網路的快速、安全、穩定連通是實現設備帶功能的關鍵環節。現有民用電路“快速接頭”在設備帶管內能夠通用,但氣路“快速接頭”裝置形狀特殊,體積較大,在設備帶管內無法通用,因此,參照牙科精密附著體和套筒冠固位原理,自制氣路“快速接頭”組件,該組件選材醫用316 不銹鋼,由栓體、栓道2 個部分組成,參照醫藥行業標準(YY/T0799-2010)進行壓降和泄漏測試[15],24 個組件均達標,組合后可實現“快速接頭”功能。其主要特點:(1)適合性良好。組件組合后最大外徑僅14 mm,明顯小于設備帶管內可同時容納3 個氣路軟管的理論最大直徑值(18 mm),拆裝時可輕松操作,滿足整個設備帶快速展開和撤收要求。見圖6。(2)固位穩定、氣密性好。在組件中段至頭端按長徑比2∶1 定位設計“L”形栓道,正方形卡栓設在栓體上,邊長3 mm,高1 mm,組合后,卡栓固位可實現組件的穩定;將組件中段至尾端按長徑比2∶1 定位設計聚合角為1°的套筒;組件中段設計密封槽,槽寬2 mm、深0.5 mm,槽內放置橡膠密封環,組合后,套筒的錐度和壓縮的橡膠環可實現組件的氣密性。見圖7。

圖6 “快速接頭”設備帶內位置示意圖

圖7 “快速接頭”組件設計示意圖

2.3 評價方法

2020 年5 月至2021 年11 月方艙型野戰醫療隊4 次演練駐訓任務中,病房單元均展開4 頂帳篷,其中10 床型帳篷和6 床型帳篷各2 頂。1 頂10 床型和1 頂6 床型帳篷為新布局,安裝多功能醫用設備帶;1 頂10 床型和1 頂6 床型帳篷為老布局,采用傳統設置。人員配置按6 床型帳篷2 名醫生、3 名護士,10 床型帳篷1 名醫生、2 名護士的方案執行,參加問卷調查的醫護人員共計16 名,其中男性6 名,女性10 名,年齡23~42 歲[(31.25 ±5.26)歲],根據醫護崗位,隨機分為新布局組和老布局組,每組8 人,測試前對新布局組8 名隊員進行1 次簡單的操作培訓。

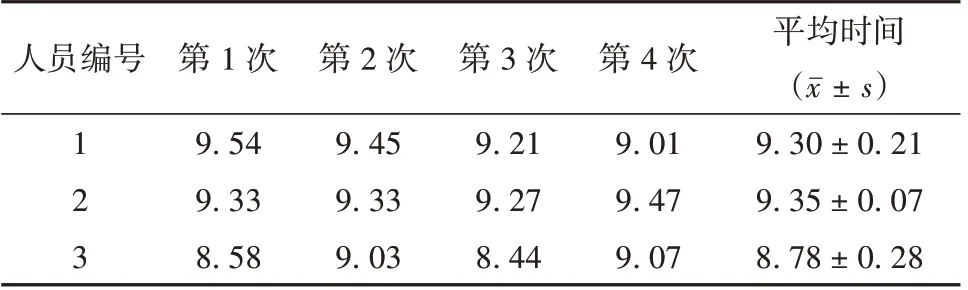

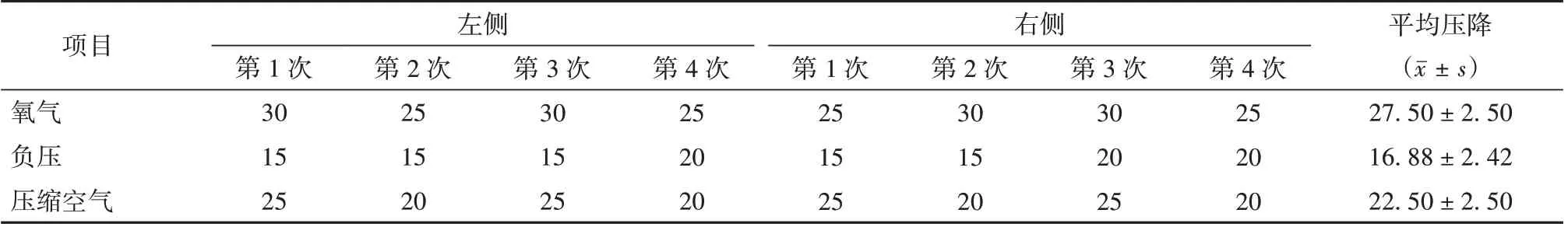

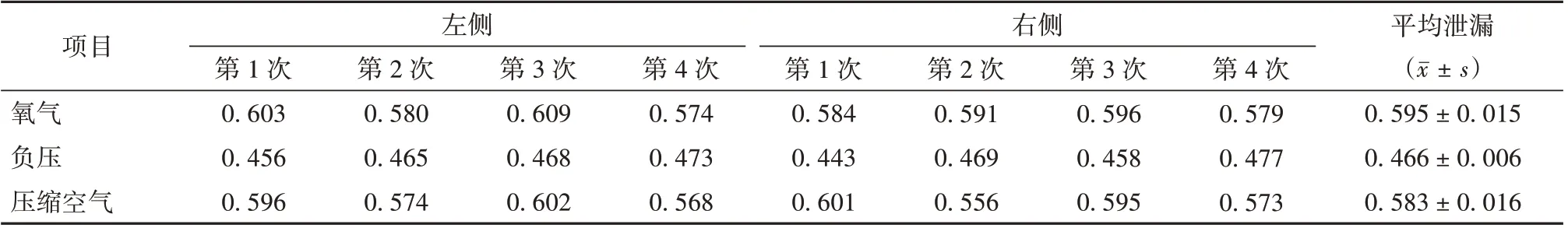

2.3.1 設備帶的評價 根據病房單元帳篷內改造布局,野戰多功能醫用設備帶在重傷救治帳篷內共安裝設備帶管4 套,呈雙側上下分布,輕傷收容帳篷內安裝2 套,呈單側上下分布,每套設備帶管獨立包裝,設備帶管內預裝電氣管路及組件,管外預裝電氣管路終端,其他管外線路及終端同期安裝。(1)展開和撤收時間:展開和撤收采取單人單側(2 套)方式,隨機抽取3 名隊員同時操作,分別記錄其展開和撤收時間。(2)壓降和泄漏:每次展開完成后,選取重傷救治帳篷野戰多功能醫用設備帶,參照醫藥行業標準(YY/T0799-2010)[15],測試氣路末端終端端口的壓降和泄漏,共計4 次,分別測試記錄。

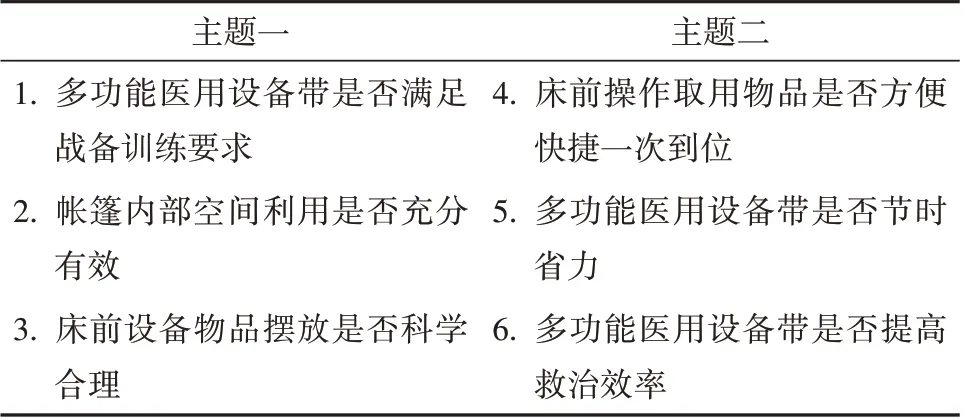

2.3.2 問卷調查 新布局組和老布局組同時滿員救治6 名和10 名傷情基本相同的標準化模擬傷員。記錄批量傷員從進入到最后1 名傷員轉運離開的時間,訓練結束后,對16 名醫護人員,采用自制調查問卷進行評價。問卷主要內容見表1。

表1 病房單元帳篷內部多功能醫用設備帶使用效果調查問卷主要內容

2.4 統計學處理

采用SPSS 21.0 統計軟件進行數據分析。計量資料采用±s 表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

3 結果

3.1 野戰多功能醫用設備帶的展開、撤收及性能指標測試

結合醫療隊演訓任務,醫用設備帶展開撤收實訓共計4 次,每次參訓3 人,合計12 人次,結果表明,設備帶展開時間可控制在10 min 以內,撤收時間與展開時間相當,可滿足快速展開、撤收的要求。見表2~3。設備帶展開后,對接野戰方艙系統分別測試氧氣、負壓空氣和壓縮空氣末端終端端口的壓降和泄漏,結果表明,氧氣壓降與標準要求大致相當(≤25 kPa),負壓空氣壓降符合標準(≤20 kPa),壓縮空氣壓降優于標準(≤80 kPa);氧氣泄漏與標準要求大致相當,負壓空氣和壓縮空氣泄漏略優于標準(≤0.592 ml/min),均滿足安全穩定使用條件。見表4~5。

表2 野戰多功能醫用設備帶展開時間(min)

表3 野戰多功能醫用設備帶撤收時間(min)

表4 野戰多功能醫用設備帶末端氣體終端壓降測試(kPa)

表5 野戰多功能醫用設備帶末端氣體終端泄漏測試(ml/min)

3.2 調查問卷結果

共發放調查問卷4 次,每次16 人份,合計64 份,回收有效問卷64 份,回收有效率100%。回收問卷統計分析,6 個問題中,新布局正面評價28 例(87.50%),負面評價4 例(12.50%);老布局正面評價18 例(56.25%),負面評價14 例(43.75%),差異有統計學意義(P<0.01)。6 床型(2 醫、3 護)新老布局救治時間比較,新布局救治時間明顯少于老布局,差異有統計學意義(P<0.01);10 床型(1 醫、2 護)新老布局救治時間比較差異無統計學意義(P=0.08)。見表6。

表6 不同床型病房帳篷在新老布局中批量標準化模擬傷員救治時間比較(min,±s)

床位配置6 床型10 床型新布局116.00 ± 4.69 96.50 ± 3.87老布局146.50 ± 5.45 102.25 ± 3.86 P 值<0.01 0.08

4 討論

4.1 拓展方艙系統功能外延

方艙型野戰醫療隊救治區由野戰方艙系統和病房單元2 個模塊組成,其中野戰方艙系統具有電氣自我保障功能,通過設計和應用野戰多功能醫用設備帶,將野戰方艙系統與病房單元帳篷對接,實現氣電外延共享;另外,下一步利用集成網路功能,可實現野戰電子病歷等信息系統的信息互通[18]。同時,通過設計定制的氣路、電路和網路連接裝置,解決了野戰多功能醫用集成帶快速拼接安裝費時費力的缺點,實用性明顯提升。

4.2 擴大床頭可用操作空間

野戰多功能醫用設備帶借鑒醫院病房設計,將生命支持系統集成一體使用,打破了傳統床頭平面布局的單一性,拓展利用了兩側的立體空間,避免了通用救治設備流轉時的相互沖突,極大地緩解了現有床前救治空間局促的壓力。同時,通過自制“g”形鉤,將心電監護儀、輸液泵、靜脈液體、醫療文書、醫護常用檢查器械、醫療垃圾分類桶等懸掛(吊)使用,實現了床前操作物品觸手可及,增加了醫護人員操作的便利性,實現了操作習慣平戰時的無縫對接。

4.3 核減通用醫療物資,節約攜運消耗

該醫用設備帶在實現野戰方艙系統與病房單元帳篷對接后,取代了原氧氣瓶、空壓機、負壓吸引器和部分診療箱的功能,核減載重約100 kg,縮減攜運空間約209 538 500 mm3,節約了大量設備搬運損耗,節省了醫療隊員體力,提高了戰斗力。

4.4 縮短整體救治時間,提高救治效率

在4 次演練駐訓任務中,通過新老布局的對比分析表明,野戰多功能醫用設備帶的使用方便了醫護人員床前操作,提高了救治效率,在同等救治量下,可明顯縮短救治時間。10 床型新老布局對比分析無差異,考慮是因為醫護人數較少,輕傷收容床前處置較為簡單,設備帶使用頻率不高,不能顯示此設備帶的優勢,而重傷救治情況下,使用設備帶的優勢比較明顯。

方艙型野戰醫療隊病房單元帳篷內部野戰多功能醫用設備帶設計科學合理、簡單實用、組裝便捷,在應用中便捷高效,擴大了床前操作空間,節約了人力運力,實現了平戰時無縫對接,縮短了救治時間,提高了救治效率,適用于方艙型野戰醫療隊重傷救治帳篷批量傷員救治環節[12],值得在野戰醫療隊及國家應急醫療隊推廣使用。但本設計主要依托野戰方艙系統的電源、氣源,需要在野戰方艙伴隨下安裝使用,傳統帳篷型醫療隊可借鑒野戰方艙系統內電、氣艙設計思路,改進設計更加適合自身帳篷內部的野戰多功能醫用設備帶。