光硬化治療光敏性皮膚病的回顧性分析

張 梅,楊晨玲,俞奕彤,陳紹華,何 黎,農 祥

(昆明醫科大學第一附屬醫院皮膚性病科,云南 昆明 650032)

盡管窄譜中波紫外線(NB-UVB)治療即光硬化療法因其成本低、操作簡單、副作用少在國際上成為臨床上最受歡迎的光療方法,但它在中國尤其是在光皮膚病方面的應用并不廣泛。此外,國內關于NBUVB 治療效果的文獻很少,缺乏大量的臨床試驗依據和起始劑量、治療次數和劑量增加的統一標準。因此,收集2017 年11 月~2021 年12 月在昆明醫科大學附屬第一醫院光療室接受NB-UVB 治療(輔以常規治療)和常規治療的多形性日光疹(polymorphous light eruption,PLE)和慢性光化性皮炎(chronic actinic dermatitis,CAD)患者一般信息、病程、NBUVB 次數(輔以常規治療)及的皮損消退百分比,并統計其治療效果,為臨床治療研究提供參考。

1 對象與方法

1.1 病例選擇 收集2017 年11 月~2021 年12 月在昆明醫科大學第一附屬醫院皮膚科接受NB-UVB治療5 次以上的PLE 和CAD 患者的數據。接受NBUVB 和常規治療的患者被視為實驗組,單獨接受常規治療的病人被視為對照組。PLE 實驗組24 人,對照組23 人。CAD 實驗組28 人,對照組23 人。

患者的排除標準如下:18 歲以下或75 歲以上患有嚴重疾病的患者和孕婦。多形性日光疹的診斷[1]:① 病史:女性多見,好發春季、夏初日曬后的2 ~5d,皮損表現多形性,表現為曝光部位丘皰疹型、丘疹型、癢疹型、紅斑水腫型,但患者皮損表現單一,發作時同一部位皮損相同,家族史特點等可提供診斷依據;② 皮損:曝光部位為主,每一位患者皮損類型固定;③ 實驗室檢查:紫外線紅斑試驗異常、光激發試驗陽性、光斑貼試驗陽性;④ 排除暴露部位其他疾病。慢性光化性皮炎患者診斷參考相關文獻[2]:① 持久性皮炎或濕疹樣皮損,可伴浸潤性丘疹和斑塊.皮疹主要累及曝光區,也可擴展到非曝光區,偶呈紅皮病;② 覆蓋區皮膚進行最小紅斑量測定,患者對UVB 異常敏感,也常對 UVA 甚或可見光敏感.光激發試驗和光斑貼試驗可陽性; ③ 組織病理無特異性,類似于慢性濕疹和(或)假性淋巴瘤。其中,光激發試驗采用上海希格瑪公司日光模擬器,測試范圍包括UVA、UVB、NB-UVB 的MED 值。UVA-MED 正常范圍為≥47.5J,UVB-MED 正常范圍為≥41mj,NB-UVB-MED 正常范圍為≥600mj。UVA-MED 低于47.5j 為敏感,低于5.8j 為超敏感;UVB-MED 低于41mj 為敏感,低于5.8mj 為超敏感;NB-UVBMED 低于600mj 為敏感,低于200mj 為超敏感。

1.2 研究方法

1.2.1 資料收集 收集、匯總和分析連續接受治療1月后的NB-UVB 治療和常規治療的患者的性別、年齡、NB-UVB 治療次數、皮損消退百分比、副作用的數據。以“治愈、顯效、有效、無效”作為臨床治療效果。無效指的是患者經過治療后瘙癢癥狀未明顯減輕,且丘疹及苔蘚樣變面積無變化;有效指的是治療后瘙癢癥狀稍有減輕但不明顯,且丘疹及苔蘚樣斑塊面積減少低于 50.00%;顯效指的是治療后其瘙癢癥狀明顯減輕,且丘疹及苔蘚樣斑塊減少面積減少≥50.00%;治愈指的是治療后無瘙癢癥狀,丘疹面積及苔蘚樣斑塊完全消退;總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。治療觀察指數的變量以頻率和百分比(n,%)表示。P<0.05 具有統計學意義。

1.2.2 治療方法 根據以下傳統治療選擇對照組患者:防曬、口服抗組胺藥枸地氯雷他定,非特異抗炎藥沙利度胺(100 ~150 mg/d,1 周;200mg/d,3 ~4 周;維持治療為100 mg/d)、羥氯喹(400mg/d,4 周后劑量減為200mg/d 口服,共8 周)、類固醇乳膏;實驗組患者在傳統治療的基礎上,使用NB-UVB 光療儀(上海西格瑪紫外線光療儀,型號SS-03B,輸出波長311nm)進行治療,以最小紅斑劑量的50%作為起始劑量,在防曬的基礎上,輔以傳統治療,然后根據上一次治療后的反應確定下一次治療的劑量:①如果輕度瘙癢且沒有觀察到新的皮損,在維持3 次之前劑量治療的基礎上增加10%的劑量。② 如患者中度瘙癢,沒有皮膚紅斑或新的皮損,維持上次劑量。③ 對有嚴重瘙癢和明顯皮損如紅斑和水皰病變的患者,服用抗組胺藥和外用糖皮質激素,并減少上次劑量10%。④ 如果患者通過劑量調整和藥物控制仍不能耐受,則停止NB-UVB 治療。患者每周接受2 ~3次治療,數周后停止[3]。

1.2.3 統計學方法 采用SPSS 25.0 進行統計分析,用卡方檢驗分析皮損消退百分比,用logistic 分析分析性別和年齡數據。定性資料用頻率和百分比n(%)表示,P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料 共收集了2017 年11 月~2021 年12月在我科治療的24 名難治性PLE 實驗組患者和23名對照組患者。實驗組男性5 人,女性19 人,年齡13 ~75 歲,平均年齡(45±16)歲。對照組男性9 人,女性14 人,年齡14 ~56 歲,平均年齡(31±12)歲。實驗組中,13 例對UVA 敏感,10 例對UVA 異常敏感,4 例對UVB 敏感,4 例對UVB 異常敏感,2 例對NBUVB敏感,其中,有5例患者對UVA和UVB同時敏感,有2 例患者對UVA、UVB、UVB 同時敏感;對照組中,13 例對UVA 敏感,9 例對UVA 異常敏感,12 例對UVB 敏感,其中,有11 例對UVA、UVB 同時敏感。

共收集了2017 年11 月~2021 12 月于我科治療的28 名難治性CAD 實驗組患者和23 名對照組患者。實驗組男性12 人,女性16 人,年齡20 ~71 歲,平均年齡(51±14)歲。對照組男性21 人,女性2 人,年齡33 ~69 歲,平均年齡(53±10)歲。實驗組中,15 例對UVA 敏感,11 例對UVB 超敏感,11 例對UVB 敏感,2 例對UVB 異常敏感,其中,有14 例對UVA、UVB 同時敏感;對照組中,15 例對UVA 敏感,5 例對UVA 超敏感,10 例對UVB 敏感,1 例對UVB超敏感,其中,有8 例同時對UVA、UVB 同時敏感。

logistic 分析表明,性別和年齡不是影響療效的混雜偏倚因素(P>0.05)。

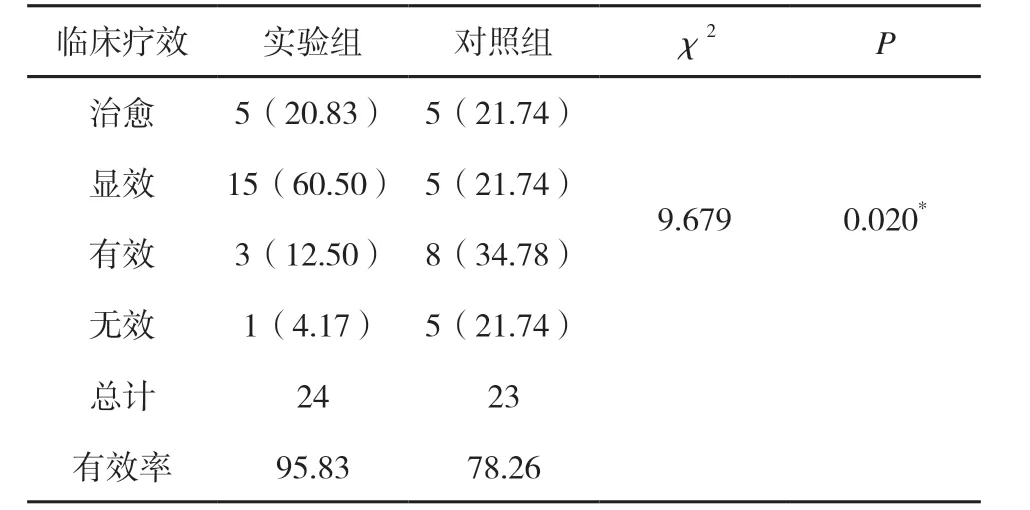

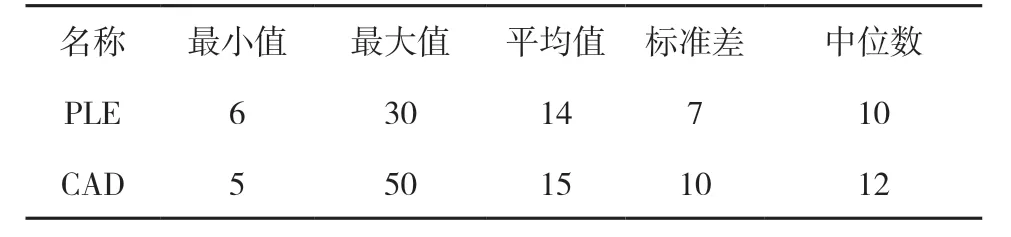

2.2 治療結果 PLE“治愈”患者在實驗組占20.83%(5 人),在對照組占21.74%(5 人),“顯效”患者在實驗組占60.50%(15 人),在對照組占21.74%(5 人),“有效”患者在實驗組占12.50%(3人),在對照組占34.78%(8 人),“無效”患者在實驗組占4.17%(1 人),在對照組占21.74%(5 人),兩組在療效上總體有統計學差異(χ2=9.679,P=0.020),說明實驗組總體比對照組療效好(表1)。PLE 有效照射次數最少6 次,最多30 次,平均14 次(表3)。

表1 PLE 實驗組和對照組療效對比[n(%)]

在24 名PLE 實驗組患者中,有3 名患者在治療過程中出現了輕度瘙癢,治療過程中在當前劑量基礎上增加10%后未再出現瘙癢;其余患者未出現明顯副作用。

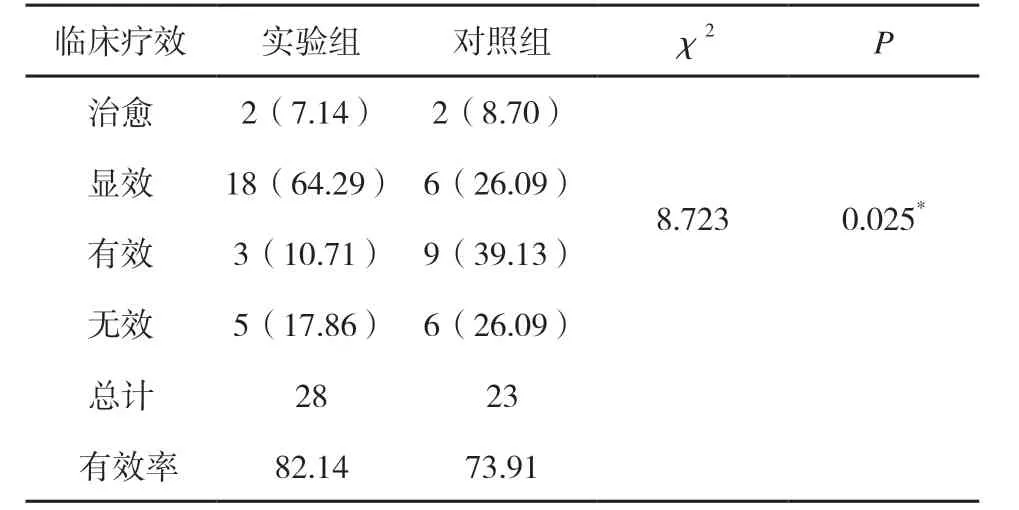

CAD“治愈”患者在實驗組占7.14%(2 人),在對照組占8.70%(2 人),“顯效”患者在實驗組占64.29%(18 人),在對照組占26.09%(6 人),“有效”患者在實驗組占10.71%(3人),在對照組占39.13%(9人),“無效”患者在實驗組占17.86%)(5 人),在對照組占26.09%(6 人),兩組在療效上總體有統計學差異(χ2= 8.723,P= 0.025),說明實驗組總體比對照組療效好(表2)。CAD 有效照射次數最少5 次,最多50 次,平均15 次(表3)。

表2 CAD 實驗組與對照組療效比[n(%)]

表3 患者有效照射次數(n)

在28 名CAD 實驗組患者中,3 名患者治療過程中曾經出現輕度瘙癢,治療過程中在當前劑量基礎上增加10%后未再出現瘙癢;1 名患者治療過程中雙前臂出現丘疹伴中度瘙癢,維持上次治療劑量后瘙癢減輕,添加劑量10%后瘙癢加重,囑患者外用類固醇乳膏后可緩解;1 名患者治療過程中出現背部大量紅斑、丘疹伴劇烈瘙癢,囑患者服用抗組胺藥和外用類固醇乳膏,并減少上次劑量10%后癥狀明顯緩解。

3 討論

PLE 和光誘導抗原的Ⅳ型過敏反應、免疫抑制減少、異常抗原形成或異常免疫反應應答有關。表現為光照后朗格漢斯細胞遷移受損,中性粒細胞浸潤減少,M等類細胞增加,肥大細胞促進IL-10 增加,肥大細胞脫顆粒,Treg 細胞功能受損,KC 細胞分泌IL-1β、TNF-α、VEG-α[4-7]。NB-UVB 治療PLE考慮和免疫抑制、調節 T 細胞數量有關,此外NBUVB 照射會引起色素沉著過度、表皮增生、角質層增厚而增加保護機制[8-10]。

CAD 與機體接觸光及光敏物質導致的 T 淋巴細胞介導的Ⅳ 型遲發型變態反應有關。lncRNA 相關的炎癥和免疫反應功能障礙在 CAD 的發生中起重要作用。趨化因子信號傳導途徑中 MAPK 途徑相關基因表達上調提示 CAD 與 UV 引起的皮膚免疫反應及炎癥相關[11-12]。而NB-UVB 治療可誘導細胞凋亡,這樣使增生性皮損的得到較好的控制;CAD 的發生涉及很多炎癥因子,其通過修飾細胞因子環境改善環境從而達到調節的作用;通過免疫抑制作用控制CAD的遲發性超敏反應;通過逐漸增加劑量建立耐受,從而減少CAD 的復發,其原理是黑色素合成增加(UVA)和表皮增厚(UVB)[13]。

PLE 目前治療方法包括避免陽光、防曬霜、皮質類固醇、光療法,全身免疫抑制藥物如硫唑嘌呤和環孢素,此外羥氯喹、omega-3 脂肪酸和 β-胡蘿卜素治療效果尚存在爭議。CAD 目前治療方法包括:①避光、防曬、避免接觸和口服可疑過敏藥物及食物。②局部使用糖皮質激素軟膏及鈣調神經磷酸酶抑制劑軟膏。③系統用糖皮質激素、沙利度胺、硫唑嘌。④注射生物制劑杜普利尤單抗。⑤NB-UVB 治療。⑥手術。糖皮質激素及免疫抑制劑依然是二者治療最基本的方式,但長期使用有較大副作用,故NBUVB 治療可有效的減少糖皮質激素和免疫抑制劑使用從而減輕副作用。不僅如此,研究表明NB-UVB與PUVA療效相當[14], NB-UVB更加經濟,孕婦可用,無需口服藥物,治療后無需佩戴防護眼鏡,無需使用補骨脂素,可減少其皮膚毒性損害、胃腸道反應、肝功能損害、繼發性白內障等副作用。治療不僅可使皮損消退,還可以增加患者對紫外線的耐受度[15]。且NB-UVB 的急性副作用相對較小,包括瘙癢、疼痛、紅斑、曬黑和水皰形成[16],這些風險相對較輕。其最大的副作用就是皮膚癌,但在500 次治療后進行皮膚癌綜合評估可進行預防,相對安全[17-20]。

在國外,Bilsland 等[14]發現NB-UVB 是PUVA治療重度PLE 的替代方案,Aslam A 等[21]用50%MED 作為起始劑量,20%作為增量,每周3 次對PLE 患者進行治療,15 次以上的有效率為91%,A.Combalia 等[7]也發現NB-UVB 治療PLE 取得較好療效。在國內,李福民[22]發現NB-UVB 可減少PLE的復發,但尚缺乏NB-UVB 對PLE 的療效研究。而NB-UVB 治療CAD 患者的研究國內外均較少,在國內,僅馬莉等提出1/3 或1/2MED 作為起始劑量,10%作為增量進行治療,每周2 ~3 次,可取得很好的療效[3],但缺乏NB-UVB 聯合常規治療的療效研究。對于慢性光化性皮炎和多形性日光疹,抗組胺藥物抑制組胺釋放,沙利度胺進行免疫調節,同時增加NB-UVB 治療,可以達到更佳的效果,長期使用可能盡快控制病情并減少復發,達到長期控制的效果。我們的研究PLE 實驗組和對照組在療效上總體有統計學差異(χ2=9.679,P= 0.020),說明實驗組總體比對照組療效好。PLE 有效照射次數最少6 次,最多30 次,平均14 次。CAD 實驗組和對照組在療效上總體有統計學差異(χ2=8.723,P= 0.025),說明實驗組總體比對照組療效好。CAD 有效照射次數最少5 次,最多50 次,平均15 次。若條件允許,我們建議對難治性慢性光化性皮炎和多行形日光疹的患者,將NB-UVB 治療納入其長期、常規的治療方案中。雖然部分患者在治療過程中出現了副作用,但是經過劑量調整和藥物處理,患者均能完成治療療程。

PLE 和CAD 患者常有容貌焦慮,且深受瘙癢影響,故將患者病情控制到少復發、瘙癢明顯減輕的狀態是治療的主要方向。NB-UVB 治療較為頻繁,部分患者因工作、距離醫院較遠、偏遠地區醫院無光療設備和相關醫療水平等因素而導致依從性較差,故不能實現長期脫敏治療,建議可自備家庭光療儀。此外,近期王天景等提出UVA 急速硬化在CAD 治療上取得較好的療效[23],但仍需要大量前瞻性實驗數據證實,NB-UVB 的急速硬化治療、未來是否可根據患者紫外線過敏種類分別脫敏仍有很大的探索空間。