北京市海淀區小學空間布局分析

李子超 (中國礦業大學(北京),北京 100045)

1 引言

小學教育作為國家義務教育的開端與基礎,其基礎教育設施配置均衡與否直接關系到社會公平,長期以來備受國家關注。目前小學資源布局當中,普遍存在小學配置沒有考慮居民需求的空間差異性[2]、規劃布局不合理導致分布不均衡[3]、服務半徑設置不當導致服務能力不足等問題[4]。同時也引發了諸多社會問題,如為了追求優質教育服務,居住區位競爭與居住分異現象嚴重,從而加劇小學資源配置不公的問題[5],“跨區擇校”“人戶分離”的現象也層出不窮[6]。如何因地制宜地制定優化方案、指導各地區實踐,仍需不斷地探索。因此,本文在海淀區的小學布局現狀基礎上,對小學的服務范圍、供需現狀、可達性進行分析,根據存在的問題提出相應對策,向北京市政府及相關規劃部門提出合理的建議,以供決策參考。

2 研究區介紹、數據來源及研究方法

2.1 研究區域介紹

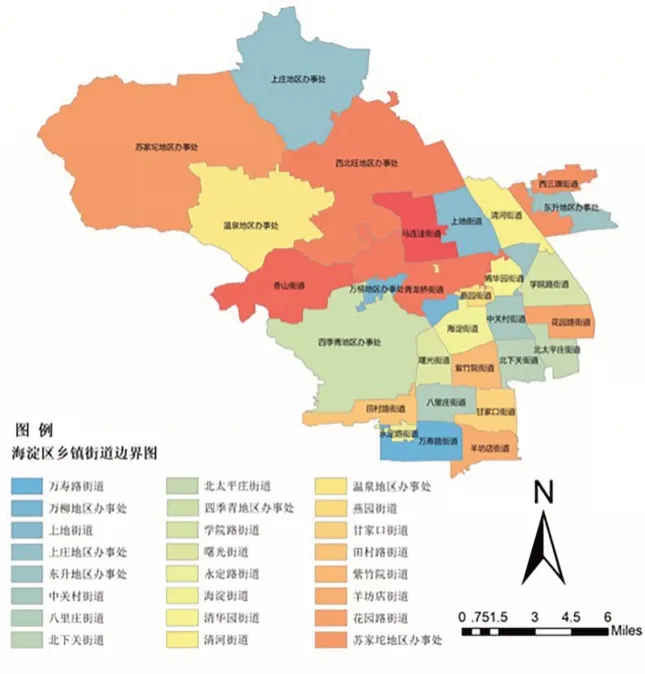

本次研究選取的范圍是北京市海淀區,北京市作為我國一線城市,具有一定的研究代表性。海淀區作為北京城市功能拓展區,教育是其發展總體定位之一,同時作為北京市典型的老城區和中心區,由于建設較早,很多基礎設施早就建成。隨著時間的推進和社會環境的巨大變化,其城市發展的不平衡、不協調問題也更加突出。海淀區目前共分為17 個學區(如圖1),其中包括29個街鎮。

圖1 海淀區鄉鎮街道邊界圖

2.2 研究數據來源

本文的數據主要來源以下幾方面,一是政府、教育、統計主管部門相關網站提供的人口、小學數量數據,二是通過Python 爬取海淀區小學及小區的空間位置坐標,三是通過OpenStreetmap 網站爬取海淀區的主要路網數據,以上結合建立關于此次分析基本數據庫。

2.3 研究方法

2.3.1 核密度分析法

核密度分析法可反映數據空間分布的相對集中度,核密度分析以任意要素點的位置為中心,以周圍一定區域為密度計算鄰域,通過大量數據點分布情況,計算要素在周圍鄰域中的密度,并可分析該區域的空間分布態勢[7]。距離中心點越近,數據點的權重越高,反之較低,每個數據點都是經過加權平均分析得出的密度值。

2.3.2 緩沖區分析

緩沖區是地理空間目標的一種影響范圍或服務范圍,是對選中的一組或一類地圖要素(點、線或面)按設定的距離條件,圍繞其要素而形成一定緩沖區多邊形實體,從而實現數據在二維空間得以擴展的信息分析方法。對學校進行緩沖區分析,以中小學校點要素為圓心,以一定服務半徑為緩沖區,并結合居住小區,得出中小學校的覆蓋范圍與未覆蓋范圍。

2.3.3 供需分析

按照街道(鎮)常住人口數/海淀區常住人口數等于街道(鎮)小學學齡人數,判斷各街道小學學齡人數的供需關系。

3 海淀區小學空間布局特征分析

3.1 各學區小學數量情況分析

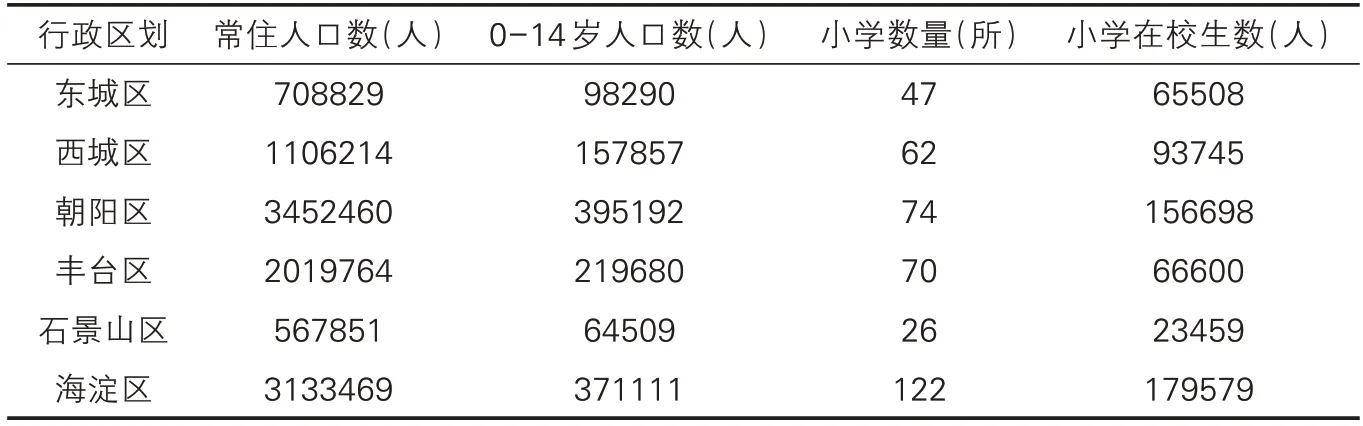

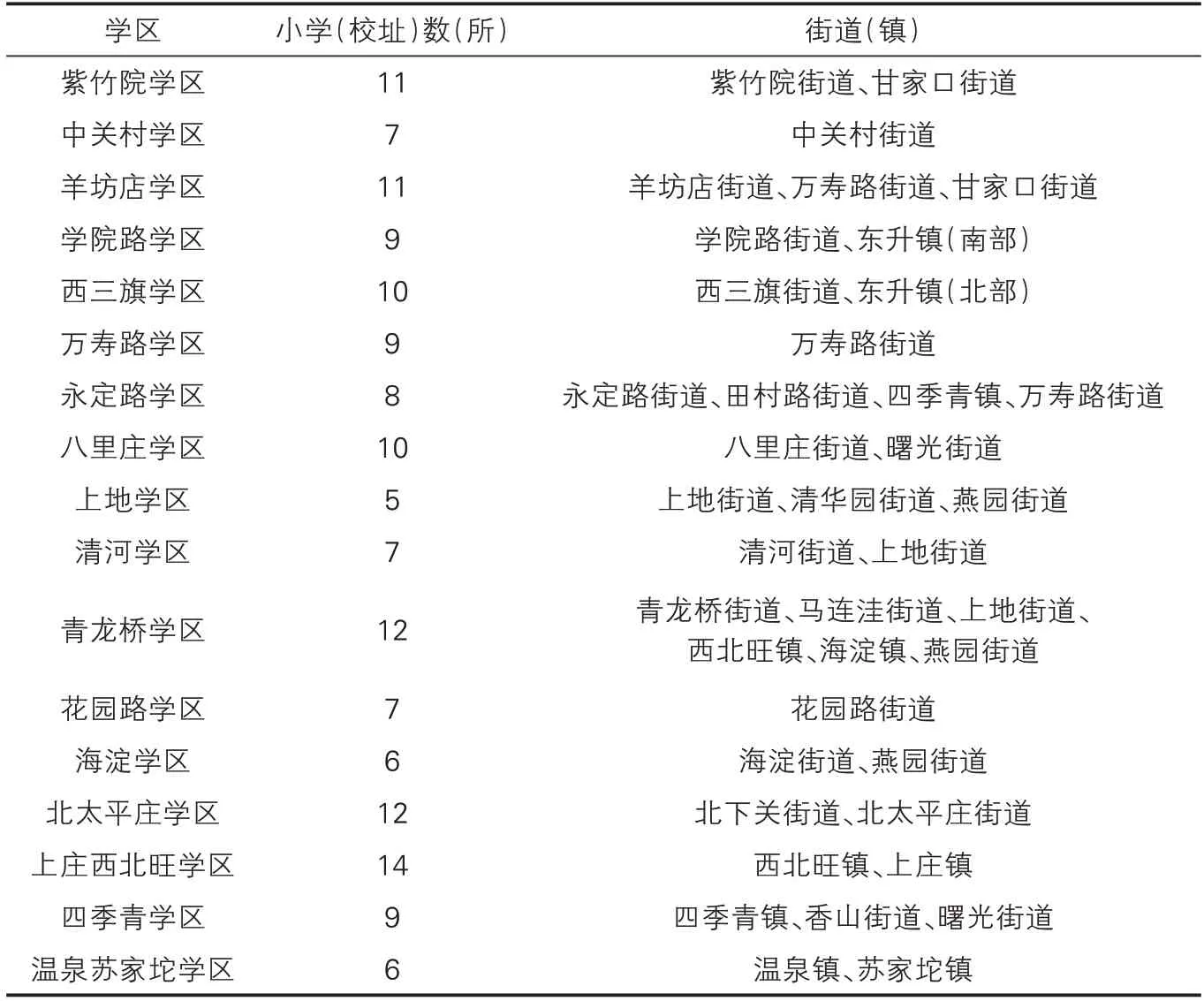

如表1 所示,海淀區目前小學數量為122 所,小學在校人數為179579 人,根據海淀區教育委員會官網劃分的學區小學統計,因多所小學存在一校多址的情況,所以最終根據校址統計小學總數(含其它校區)為153所。

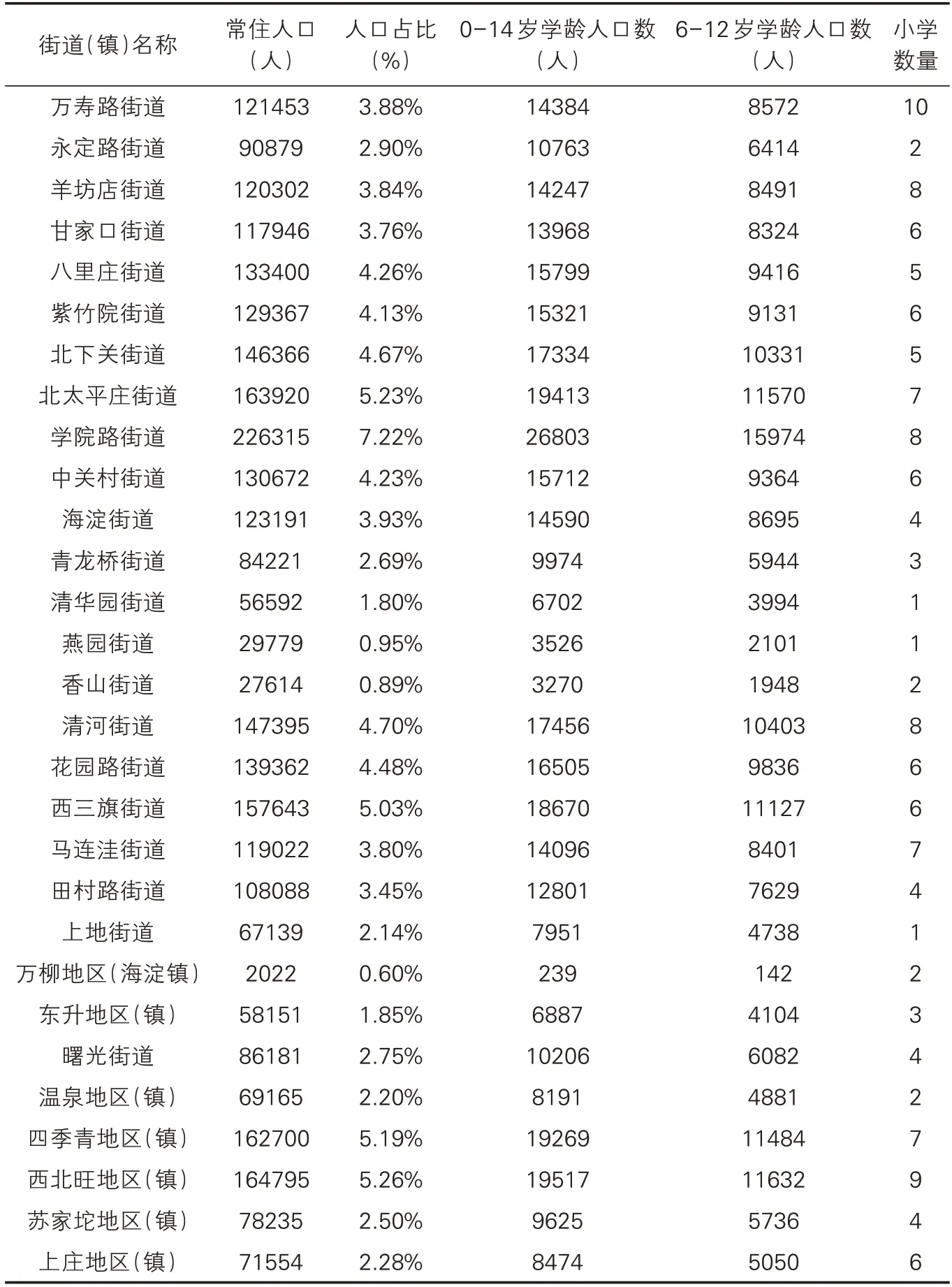

表1 北京市主城區現狀人口及小學統計

表2 北京市海淀區各街道小學數量統計

根據各學區的小學數量統計得知,上莊西北旺學區的小學數量最多,為14所,上地學區的小學數量最少,為5 所,每個學區的小學數量差異比較明顯。

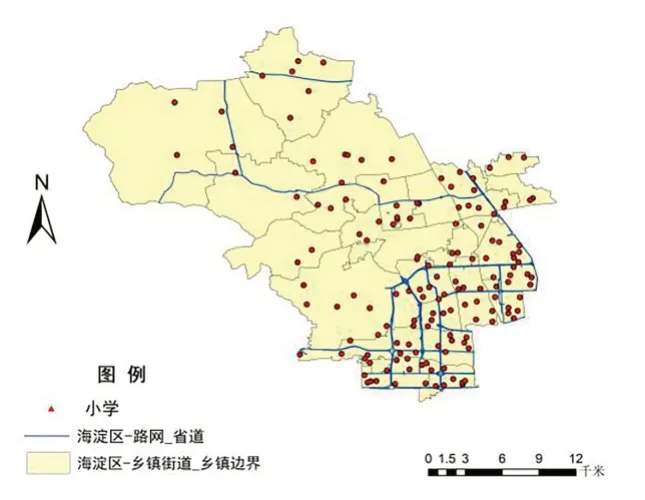

3.2 小學空間分布數量分析

根據Python 爬取2022 年海淀區小學POI 數量,并用GIS 進行可視化處理。從空間分布上來看(如圖2),東南部的小學數量分布較多,西北部的小學數量較少,整體分布不均衡。

圖2 小學空間分布圖

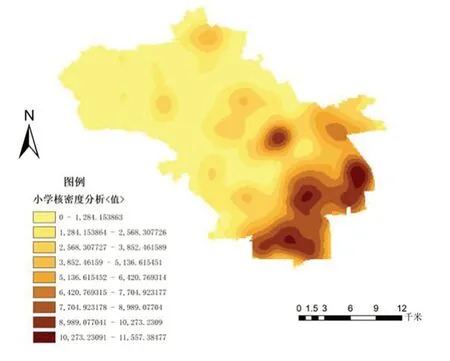

3.3 小學空間分布密度分析

從分布密度來看(如圖3),海淀區小學分布并不均衡,東南部小學密度較大,為高密度區,中部地區分布密度減小,西北部地區最為稀疏,分布非常不平衡,差距較為明顯。這與海淀區的分區規劃存在密切聯系,海淀區分區規劃中(2017 年)明確五環路內為中心地區,外加清河、上地、永豐、翠湖4 大建設板塊。三山五園、小西山、上莊路、南沙河、大西山5 個片區為嚴格的生態控制區,其中四季青和上莊區域為低密度開發區域。由于生態控制和低密度的影響,東北部小學分布情況也受到影響。

圖3 小學核密度分析圖

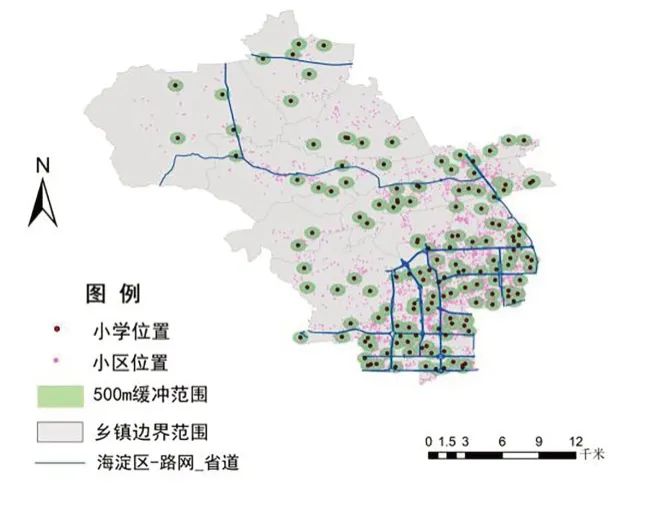

3.4 小學服務范圍分析

目前,小學作為義務教育基礎,首要布局和就學原則就是就近入學。《城市普通中小學校校舍建設標準》(建標〔2002〕102號)規范中規定小學服務半徑500m。住房城鄉建設部發布的《城市居住區規劃設計標準》(GB 50180-2018)中明確劃分了5 分鐘、10 分鐘以及15 分鐘居住區生活圈標準。具體居住區分級控制規模劃分5 分鐘生活圈居住區步行距離是300m,10 分鐘生活圈居住區步行距離是500m,其中10分鐘生活圈,小學是標配。現實中大多數兒童都能夠在15 分鐘內到達學校,由兒童3km/h 的平均步速可推知,15 分鐘兒童步行距離約為800m,與15分鐘生活圈的范圍相近。

為探究各小學的服務范圍,本文將結合海淀區153 所小學與3244 個居住小區分布進行分析。首先以各小學為基點,通過鄰域分析建立小學周邊半徑為500m 的緩沖區,觀察不同半徑緩沖區對居住小區出入口的覆蓋情況。統計各街道鎮未覆蓋的小區數量。而后繼續以小學為基點,建立800m 的緩沖區,并統計800m 范圍內各街道鎮未被覆蓋的小區數量。

如圖4 所示,海淀區東南部區域的覆蓋程度明顯高于西北部區域。在500m 的緩沖區范圍內,東南部出現局部過度覆蓋特征,中部地區呈中度覆蓋水平,西北部地區出現大量局部無法覆蓋現象。經緩沖區500m 范圍分析及POI 爬取的各街道小區數量統計分析,上地學區、四季青學區、八里莊學區、上莊西北旺學區、溫泉蘇家坨學區未覆蓋的小區數量均超過100 個,其中上地學區未被小學教育設施覆蓋的居住小區有142 個,四季青學區未被覆蓋的小區數量為130 個,八里莊學區未被覆蓋的小區數量有114 個。而萬壽路學區、清河學區、花園路學區、羊坊店學區中未被覆蓋的小區數量均低于50 個,其中羊坊店學區為31 個,萬壽路學區為32 個,清河學區為48 個,花園路學區為43 個。可知羊坊店學區、萬壽路學區、清河學區、花園路學區的小學教育資源分布密集,這些片區小學教育資源服務范圍縮小。紫竹院學區、中關村學區、學院路學區、西三旗學區、青龍橋學區、海淀學區的小學教育資源分布均衡程度一般,小學教育資源服務范圍適中。上地學區、四季青學區、八里莊學區、上莊西北旺學區、溫泉蘇家坨學區的小學分布離散不均衡,這些片區的小學教育資源服務范圍擴大。

圖4 小學500m緩沖區范圍示意

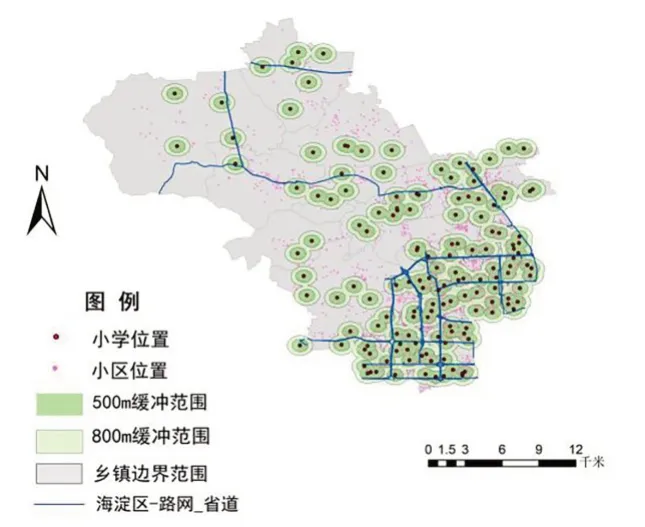

如圖5所示,在800m的緩沖區范圍內,仍有部分學區存在多個小區不能被覆蓋的現象。經統計得知,其中四季青學區未被覆蓋的小區有95 個,上莊西北旺學區未被覆蓋的小區數有96 個,上地學區未被覆蓋小區數有90 個,溫泉蘇家坨學區未被覆蓋的數量為86 個。另外,青龍橋學區、八里莊學區、西三旗學區未被覆蓋小區數相對較少。還有9 個學區未被覆蓋數均在20 以下,其中海淀學區為0 個,花園路學區為6 個,清河學區為3 個,萬壽路學區為4 個,紫竹院學區為6 個。綜合分析得知,海淀區東南部覆蓋程度明顯高于西北部地區,四季青學區、上莊西北旺學區、上地學區、溫泉蘇家坨學區的小學數量和覆蓋程度均比較低,說明小學實際的服務范圍過大,無法滿足兒童的基礎教育需求。

圖5 小學800m緩沖區范圍示意

3.5 小學的供需關系現狀

由于海淀區各街道(鎮)學齡人口數據較難獲取,因此參照田春生[8]文章中的計算方式,按照海淀區學齡兒童100%入學率計算,將海淀區義務教育在校生人數視為學齡人口數。根據前文統計,海淀區小學在校生人數為179579 人。通過各街辦常住人口數與海淀區常住人口數的比值與海淀區小學生在校生數相乘,來推算各街道(鎮)的學齡人數,推算公式如下。

據中國2021 年統計年鑒得知,0-14 歲人口為211367280 人,6-12 歲人口為126096313 人,占比約0-14 歲人口的59.6%。因海淀區第七次人口普查數據只能得知0-14歲人口數,故在計算海淀區各街道6-12 歲人口時按照59.6%來計算。已知海淀區常住人口數為3133469 人,其中0-14 歲人口為371111 人,根據公式(1)求得海淀區各街道(鎮)的小學學齡人數,如表3所示。

表3 各街道學齡人口數量統計

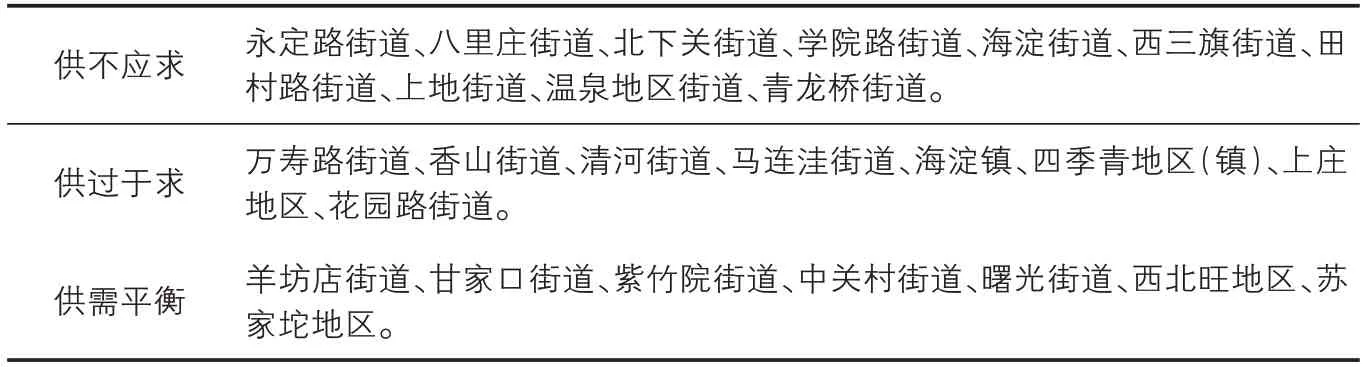

國家《城市普通中小學校校舍建設標準》(建標〔2002〕102號)中規定城市小學最大規模是30 個班、1350 人。如表4所示,有些街道小學無法滿足街道適齡學生,造成供不應求現象。有些街道地區的小學最大規模人數遠高于街道適齡學生,造成供過于求現象。這兩種情況都會造成跨學區上學,進而產生供需矛盾,增加通學路徑距離。還有一些街道供需相對平衡,沒有較大差距。后經過各街道實地走訪調研,確認基本供需情況如表4所示。

表4 各街道小學與適齡人口的供需關系

4 結論和對策

4.1 結論

通過GIS 平臺,以海淀區小學為研究對象,采用核密度分析、緩沖區分析、供需分析,得出了海淀區小學目前空間布局特征與存在的問題,得出以下幾個結論。

①小學空間分布不均衡。東南部小學密度較大,中部地區分布密度減小,西北部地區最為稀疏,三者分布差距較為明顯。

②通過對小學的服務范圍分析發現,雖然海淀區東南部覆蓋程度明顯高于西北部地區,但也存在過度覆蓋現象,造成一定程度上的教育資源浪費。

③通過對小學的供需關系分析發現,只有部分街道供需平衡,其它街道存在跨學區上學的現象。

4.2 策略

4.2.1 立足海淀區全域,實現均衡發展

充分利用海淀東南地區的優質教育資源,在西北部或中部地區開設分校,共享師資力量和教學條件,對于條件較差的學校,應選擇較好的學校進行合并,整合教育資源,以實現海淀區均衡發展。

4.2.2 銜接城市其他專項規劃,注重多規協調與互動

對于一老一小、老舊小區改造、兒童友好等相關規劃的進行,在運動、文化娛樂設施與教育設施中可以共享,因此在這些規劃實施過程中可以銜接中小學專項規劃,有效利用城市公共資源。

4.2.3 協調多方利益,動態發展解決

對小學的布局研究需要從供需雙方的公共利益出發,在尋求雙方共識的基礎上,解決城市動態發展中小學布局的供需矛盾。