變遷與重構:桂陽宗祠的社會教化功能研究

段袁禮

摘 要:宗祠,是中國傳統制度與宗法社會的產物。從歷史的時代線索來看,宗祠在各個時期都發揮了獨特的作用。然而對宗祠的研究截至目前來看大多數集中在建筑形制上,其蘊含的社會教化功能與社會變遷之間的內在聯系卻較少被關注。宗祠具有地域性,由于地區文化、地理環境等因素,各地的宗祠文化也有所差異。本文基于專家學者對宗祠文化研究,以湖南省桂陽縣這一個案為著力點,對其宗祠的社會教化功能及歷史變遷、現狀和成因進行深入分析。并于文末提出了重構桂陽宗祠社會教化功能的兩方面舉措。

關鍵詞:宗祠;社會教化功能;變遷與重構

一、湖南桂陽宗祠概況

(一)桂陽宗祠的基本情況

中國的祭祀活動起源于原始社會的父系社會時期,至商代推崇。周代受宗法制度的制約,產生以宗族為集合建造宗廟。桂陽宗祠也源于祭祀祖先。特別是明代時期全國人口大遷移,桂陽境內多處居民均為外來定居。隨著人口增多,形成同姓家族分立村莊。外來宗祠文化和本地文化的融合使得桂陽宗祠形成一種獨特的建筑風格。據現有史料,桂陽的宗祠始建于宋元,興盛于明清,延續到民國,成百上千的宗祠幾乎遍布于城鄉。桂陽現有最早的宗祠是建于宋嘉熙年間(1237-1240),位于流峰鎮現田村的尹氏宗祠。

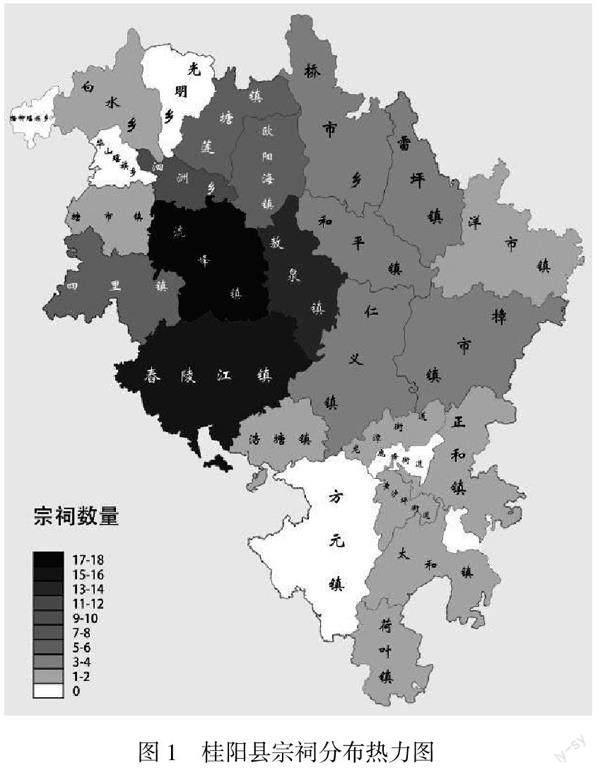

清朝時期桂陽地區有宗祠500多座,新中國成立后481座,至今保持完好的宗祠、古戲臺還有250余座。從全國現存數量來看,桂陽在縣級宗祠比例中排名前列。據統計桂陽縣有年代立碑和保存完好的宗祠共有101座(見圖1),其中流峰鎮18座、舂陵江鎮15座、敖泉鎮13座、泗州鄉8座、歐陽海6座、蓮塘鎮6座、四里鎮5座、和平鎮4座、雷坪鎮4座、樟市鎮4座、仁義鎮3座、橋市鄉3座、龍潭街道2座、浩塘鎮2座、洋市鎮2座、白水鄉1座、荷葉鎮1座、黃沙坪街道1座、太和鎮1座、塘市鎮1座、正和鎮1座。而泗州鄉的嶺背顏氏宗祠、下陽歐陽氏宗祠;黃沙坪街道的大溪駱氏宗祠;龍潭街道的昭金魏家宗祠;洋市鎮的廟下雷氏宗祠被列入湖南省省級文物保護單位。

綜上,桂陽宗祠的歷史文化價值不言而喻,得到了許多專家的認同與高度評價:省文物局局長陳遠平同湖大建筑學院副院長柳肅在桂陽實地調研后,指出:“桂陽的古宗祠、戲臺不但數量多、分布廣、工藝奇,還蘊含深厚的文化底蘊,比汝城的古宗祠形式更多樣,內涵更豐富,要全面保護好,盡快申報全國重點文物保護單位,甚至世界文化遺產。”柳肅呼吁:“好好保護這些祖先留下的文化遺產,是今人責無旁貸的重任。”中國藝術研究院相關專家考察后說:“這在全國也是罕見的古代建筑群,要加以重視保護。”

(二)桂陽宗祠的歷史成因

全國宗祠的成因都與宗族息息相關,宗祠與宗族是封建時代宗法制度下的產物,桂陽宗祠也不例外。宗祠是中國鄉土社會的標志建筑。從宗祠的形制可以剖析出當地的經濟、文化等情況。宗族團結在一定程度上依靠著宗祠這個建筑物,宗祠為宗族祖先崇拜和公共管理提供了集會場所。

1.宗祠與宗族

宗祠是鄉土社會里宗法制度下除了住宅之外最重要的建筑物,不但宏大、壯麗,綜合了建筑、雕刻、繪畫等多種藝術和技術,而且往往是左右村子結構布局的重要因素。農耕文明時代,中國是宗法社會。在漫長的皇權統治時期,許多血緣村落大體上是由宗族管理的。宗族團結,一靠祖先崇拜,村落人口血脈相連,形成一個共同體;二靠許多生產和生活上的實際需要;三靠一個村落必不可免的種種公共管理的需要。宗祠是祖先崇拜儀典性場所,也是族內“行政機構”和“法庭”。宗祠大多設有戲臺,在特殊日子里是全村的文化娛樂中心。州縣地方官吏下鄉,臨時官廨也多設在宗祠里。

宗族,也稱家族,通常是同一姓氏為了安全、生存等目的選擇集體而居所形成的一個大部落。宗祠則是在宗族基礎上,以血緣為紐帶建立的宗族宗祠或家族宗祠。桂陽縣農村地區大多為同姓而居,并且普遍一村一姓,很少有多姓雜居。數方圓里,均為同姓同宗。明清時期,君主專制達到最高峰,在此大背景下,桂陽農村地區也達到了全面宗族化時期,形成了以宗族為基本單位的農村社會。桂陽縣的宗族除了本地后裔之外,其他大多與宋元明時期桂陽縣的戰亂和江西、安徽、河南、四川地區的遷徙有關。桂陽人民認定,無祠則無宗,無宗則無祖,各村各族為了紀念本族的祖宗先賢或顯赫其聲勢而大興修建宗祠、家廟。

2.宗祠的興建與演變

宗祠的興建最早可追溯到西周時期。西周實行宗法制,于是出現了以宗族為單位建宗廟的情況。宗廟就是宗祠的前身。宗祠后期的興建,與戰亂和遷徙有關。唐宋以來,宗祠建筑的外形樣式要求整齊嚴肅、莊重樸實。

(1)地域環境對宗祠興建的影響

桂陽地域環境對宗祠興建的影響主要表現為宗祠選址。古代中國社會,人們非常崇尚風水觀念,對于建筑物選址有很多風水考究,認為建筑選擇在一個生旺吉利之地,有利于家族興旺。因此,桂陽宗祠作為中國鄉土社會的重要建筑物之一也不可避免的接受風水對其評判。桂陽宗祠的興建對地域環境的最佳要求為背山靠水的平原地區。但是最佳地域環境的競爭力非常大,大多數宗祠興建的地域環境均為靠近同宗族平原地形的方位,建筑集中在村莊中央地區。

(2)政治經濟對宗祠興建的影響

早期桂陽宗祠興建的原因主要為祭祖、顯耀家勢。祭祖是宗法制度下的產物,與宗法政治具有關聯性。顯耀家勢主要由兩個方面因素而促使修建宗祠,一是宗族中有人仕途直上,一是族中有人經商成功。桂陽宗祠早期興建后的功能體現在祭祀祖先、舉行傳統婚俗禮儀、宗族議事集會、重大節日舉行傳統活動,甚至也可作為私塾學堂。后來,隨著中國城市化進程加快,大量農民涌入城市務工,經濟實力日益雄厚,定居于城區,思想也日益開放,年輕人對宗祠文化不夠關注等影響因素,宗祠的一些功能慢慢弱化,如祭祀功能、教化功能。

二、湖南桂陽宗祠社會教化功能的歷史變遷

(一)桂陽宗祠社會教化功能的歷史演變

1.桂陽宗祠的社會教化功能在明清時期的體現

全國人口大規模遷徙,遷入桂陽人口日益增多,于是形成同姓家族分立村莊,人們為祭祀祖先,在各地興建宗祠,掀起一股祭祀先祖的浪潮。明清以來政治、文化、藝術等進入發展的高峰,受其驅動,人們建造宗祠戲臺的風氣更為濃烈。清河隔水村清嘉慶三年(1798)《李氏宗祠碑記》載記“…斯豈徒吳歈越吟(即昆劇)以娛視聽計哉。是何不可作千秋金鑒,歷代青史,俾世世子孫知所勸懲…”記載桂陽縣內古戲臺演唱昆曲的光彩歷史,也體現了宗祠在其中的文化藝術功能。

2.桂陽宗祠的社會教化功能在建國后的體現

雖然桂陽宗祠祭祀習俗逐漸轉變,但宗祠猶存,不過用于辦紅白喜事酒席居多。桂陽社會教化功能也還在延續,如懲治功能。舊時代官府以忤逆為第一重罪,到新中國成立后,有虐待父母者,會受到社會譴責或法律制裁。桂陽人“重族好儒;居皆聚族”,重視鄰里關系,各族逐漸形成了為人處事的道德標準和約定俗成的禮俗習慣,并貫穿于日常生活和社會交際等活動中。此外延續下來的還有歸誡淫亂、警惕游墮、尊老愛幼、吃苦耐勞等宗祠教化的優良品行。

3.桂陽宗祠的社會教化功能在改革開放以來的體現

盡管桂陽宗祠在歷史變遷中得以保存,其建筑風格也頗有傳統韻味與價值,但隨著新世紀的到來,宗祠文化的教化功能卻也不斷弱化。縱觀中國近現代社會發展歷程,宗祠無疑是其中的一個縮影。宗祠文化作為中國獨特的傳統文化,令人唏噓的是目前留存下來的只是外觀建筑,缺少內在文化靈魂和活力。桂陽宗祠的教化功能也在中國近現代化浪潮中,被沖刷地只剩些許棱角。造成桂陽宗祠教化功能弱化的原因是多方面的,其中主要體現在世俗化的轉變、農村宗祠“空心化”等方面。

(三)桂陽宗祠社會教化功能的實現途徑

桂陽宗祠的社會教化功能,即利用宗祠對老百姓進行教育感化,傳遞倫理道德。宗祠社會教化功能的實現途徑是多方面的,在家族規則、禮法制度、建筑形制、地方士紳等都有所體現。

1.家族規訓

桂陽人遵循朱子家訓,并通過宗祠傳教及數代人的修訂、增刪轉換成操作性強、貼近人性的嚴厲族規家訓,形成了適合農耕社會的家訓條目。而各族族戒除了要求勤儉持家、重視耕讀、如何為人處世、教育子孫之外,還制定了嚴厲的戒淫禁賭,輸國課等族戒,嚴厲地制約著一代又一代人的驕、奢、淫、惰思想,形成了一種以“重孝悌、息爭訟、勤耕讀、輸國課”的淳樸風情。

2.禮法制度

桂陽人通過民間信仰及一些禁忌形成了一套禮法制度。桂陽人世代流傳求吉揚善的民間信仰如崇尚自然、敬仰先祖、禮佛問道及敬祖敬賢的祭祀古禮,如祭祀女媧伏羲、蔡倫、“社神”等。而“禁忌”是民俗中的一個重要組成部分,如過年過節忌講晦氣話,忌亂觸摸他人身體、物品等,在無形中相互監督互相傳教,形成了大家共同遵循的規范。

3.建筑形制

從建筑形制方面來說,桂陽宗祠一般由大門、戲臺、廊廡(廂樓)、天井、享堂、寢堂(神堂)、楹聯等構成。其中,戲臺是重要的組成部分。宗祠社會教化的內涵涉及忠、孝、禮、信、仁,而社會教化內涵的傳播需要一個載體。戲臺是宗祠舉行娛樂活動的場地,戲班子將一些民間具有教育意義的故事進行改造并搬上戲臺,向人們傳遞優良的道德觀念,在娛人的同時也承載著社會教化功能。

4.地方士紳

桂陽士紳的優秀事跡也為桂陽宗祠社會教化功能的傳播提供了借鑒的藍本。桂陽著名的為官正氣的李馀,自由貧寒,條件奇差,自幼身處國家危難之時,立志要喚醒民眾、發展科學文化事業、追求平等自由、挽救國家,后來在桂陽縣教書育人。轉職為官后,不徇私情。其愛國、正直的精神為后人敬仰,被記載在宗祠建筑里,作為教育后人的典范,具有宗祠社會教化功能。

三、湖南桂陽宗祠社會教化功能的現狀及其成因

(一)桂陽宗祠社會教化功能的現狀

1.地方政府對宗祠社會教化功能缺乏重視

宗祠雖然是桂陽縣的代表性建筑,積淀了百年來桂陽縣獨特的文化發展歷程,但在現代社會大力提倡科學技術改革創新的大背景下,桂陽宗祠的功能運用日趨減少,政府對宗祠的態度也不斷轉變。在其職能進一步完善,工作效率與工作成果的雙重影響下,政府更多的選擇了現代化工作方法。而傳統桂陽宗祠中蘊含的強制性、落后性與政府的工作理念有所沖突,在多方沖突的碰撞下,桂陽縣政府乃至中國其他地方政府對宗祠的重視度都不斷下降,且對其教化功能更沒有深刻認識了解。

2.村鎮居民的宗祠文化意識薄弱

當代城鄉人口的流動,民眾思想意識也進行著進一步改變。在現代化教育發展和大力提倡的大背景下,青少年耳濡目染科學發展體系,崇尚科技,呼喊抵御“封建糟粕文化”,但對封建腐朽文化尚無明確界定,導致其對傳統文化的認知產生了一定的偏差,沒有恰當理解宗祠文化的深刻內涵與了解宗祠文化的人格塑造等重要教化功能,使得宗祠文化的意義沒有進行合適的傳遞。桂陽縣的村鎮居民宗祠文化意識也日趨淡薄。

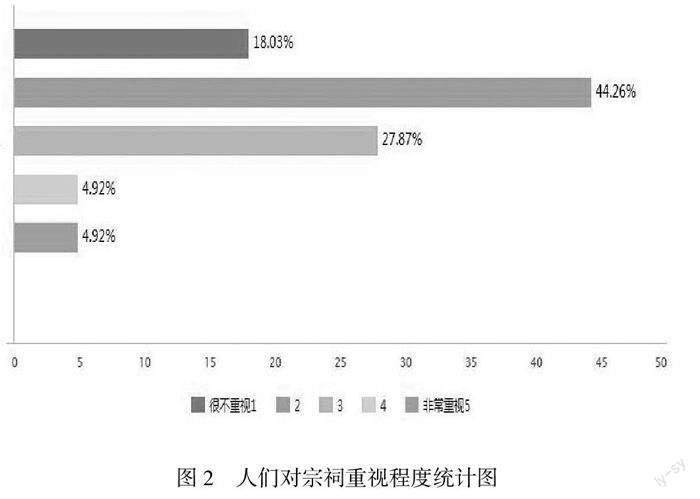

由圖2可以看出,對于宗祠的重視程度,只有4.92%的人選擇非常重視以及4.92%的人選擇較為重視,然而,有18.03%的人選擇很不重視宗祠以及44.26%的人選擇較不重視宗祠。

3.湖南桂陽宗祠社會教化功能弱化的表現

(1)宗祠的“空心化”

隨著城市化程度進一步提高,桂陽農村地區外出人口不斷增多,農村單位人口密度進一步縮小,其剩余人口主要以老幼人口和婦女為主,農村逐漸呈現為“空心化”發展趨勢。宗祠既作為宗族的重要代表、桂陽農村的標志化建筑,原本應該由一個氏族的眾多分支共同維護,同時由一個村落所屬成員共同治理,以此來對宗族的子代進行教化,以保持宗祠在村民心中的權威性,但“空心化”狀態的桂陽農村沒有足夠的人力維護宗祠,同樣農村剩余人口的生活資金來源有限,沒有足夠的財力物力修繕宗祠,也就導致了眾多宗祠被棄用。

(2)宗祠的世俗化

就公共活動等方面而言,桂陽宗祠仍屬于當地的重要活動中心。當地居民通常會在宗祠進行一些歌舞表演或者棋牌等娛樂活動,與傳統宗祠的祭祖、懲戒以及教育子弟等活動有所區別,同時在宗祠內也不再像過去一樣拘謹嚴肅,村民對宗祠的功能看法也在無形中進行改變。從傳統宗祠來看,宗祠文化中更多流露出的是教化功能,以整個宗族為對象,也以規矩、禮教為核心。而今,宗祠所發揮的作用更多是教化功能向世俗功能的轉化,更多的是作為旅游或者寄托鄉愁的場所。

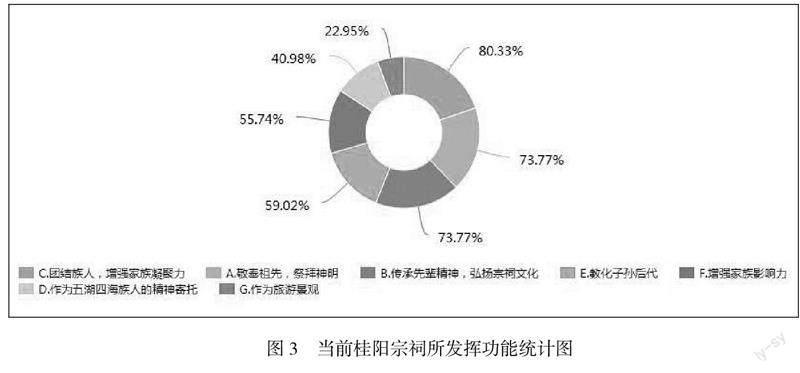

由調查所得,選擇團結族人,增強家族凝聚力(80.33%),敬奉祖先,祭拜神明(73.77%)和傳承先輩精神,弘揚宗祠文化(73.77%)占到一半以上的比例;其次,選擇教化子孫后代(59.02%)與增強家族影響力(55.74%)也占了很大比例;最后,只有很少的人選擇作為五湖四海族人的精神寄托(40.98%)和作為旅游景觀(22.95%)。(見圖3)

(3)宗祠的式微化

在國家大力推行現代化教育以及對義務制教育不斷完善的背景下,桂陽縣各鎮的青少年目前接受更多的都是現代化教育,承接的是國家所強調的科學發展思想。年輕人在思想發展上愈加的崇尚科學、追逐科學,而宗祠文化作為傳統文化的重要代表,其本質蘊含著一定的封建性,在一定程度上與科學理念相違背,這也就在一定程度上阻礙了宗祠文化功能的發展。桂陽人沒有重視在接受現代化的同時明晰宗祠教化功能對后輩的孝義品質塑造,從而宗祠文化對后代的教化功能也沒有很好的顯現與傳承。

(二)湖南桂陽宗祠社會教化功能弱化的原因

1.政治化的沖擊

建國后,土地改革的開展使宗族勢力被大大削弱,桂陽很多宗族被劃分為單個的家庭,因此宗祠對于整個宗族的控制力大大減弱,教化活動也難以開展。人民公社化運動和“大躍進”時期,桂陽許多宗祠都被政府占用為辦公樓,或者是公社大食堂、公社活動區、工廠,宗祠無法進行以往的教化活動。文化大革命時期,宗祠和宗祠文化作為“除四舊”的對象,其傳統活動被禁止開展,桂陽宗祠文化也在這場革命中消失了一部分。

2.城市化的阻滯

隨著經濟建設重心轉向城市,國家大力發展城市經濟,使得鄉村和城市經濟差距越來越大。城市化發展,使鄉村居民向城市遷移,這些遷移到市區的家庭有些完全脫離了原本的宗族,這也導致了宗族成員的分散。宗族失去大量成員后實力弱化,疏于對宗祠的管理和維護,有些宗祠已被廢棄。宗祠對其原有成員的控制和教化功能大大削弱。桂陽部分農村也發展成了社區,使桂陽很多宗祠轉變成現在的社區活動中心,宗祠的傳統功能大大弱化,世俗功能成為其更主要的部分。

3.現代化的影響

隨著科學技術的發展和現代教育的普及,一方面,民眾的思想觀念慢慢改變,宗祠的教化活動被視為是封建迷信,被新一代的年輕人所排斥;另一方面,現代教育科學、先進、效率的強大優勢使得桂陽原先的宗祠教化被現代教育所替代。而宗祠在現代教育的進一步發展下,它的教化功能對人們的影響慢慢減弱。現今人們對科學的信仰遠遠超過對傳統文化的繼承,而鄉村居民更是不注重對文化的保護而導致大量的宗祠被荒廢。因此宗祠的教化功能在時代的變遷中逐漸弱化。

四、湖南桂陽宗祠的社會教化功能重構

(一)傳統功能的延續

1.祭祀功能的場域

祭祖是中國傳統民俗活動,這種禮俗盛傳于中國各地,且具有明顯的地方特色。中國人有慎終追遠的傳統,祭拜祖先是過節必不可少的環節。除了祭拜祖先、先賢,有些地方也會祭祀天地神靈。祭祖的重要性對祭祖具體地點的選擇有著較為嚴格的要求,在這個背景下,宗祠——作為宗族的象征,便成為了祭祀祖先最好的場所。宗祠修葺的理想圖景往往精美絕倫,修建的越好越能反映出一個族群的家大業大,繁榮昌盛。每逢佳節族人群聚,緬懷先人,家族的凝聚力便在其中無形增強了。桂陽現存宗祠數量很多,其中多為明清遺留,內飾華美,精雕細琢,皆旨在提高祭祖的儀式感,強化功能。現今桂陽人民大多祭祖活動都是在各地宗祠內進行,節日當天,宗祠內外人群熙熙攘攘,熱鬧非凡,宗族氣息濃厚。

2.教化功能的載體

道德倫理就是內在的價值理想或者外在的行為規范。中華民族的優良道德傳統,千年歷史文化的積淀,在宗族的延續中不斷傳承,生生不息。宗祠憑借著這些道德倫理對族人的思想與行為進行約束與控制,以此維護族群秩序。一個宗祠在村落中常居核心地位,表示古人對封建宗族禮制的服從與敬畏。縱觀桂陽宗祠,我們不難發現,宗祠多為對稱格局,這正是“有序”的表現。族規是宗祠規范的一項重要內容,是道德倫理規范的一個重要體現。“不孝不悌者,眾執于祠,切責之,痛責之”,因此宗祠就像是一個村子里的審判庭,在桂陽農村社會里還是會發揮著其道德倫理規范功能。

3.場所功能的更迭

首先,宗祠從地點名詞的角度去理解,本身就是一個作為特殊用途的場所,可以為本族人提供各項活動,不管是祭祖追先,集會議事,婚喪嫁娶,還是各類文娛活動,宗祠憑借著其地理位置的優勢都可以提供一個絕佳的場所。桂陽宗祠每天有成千上萬人出入其中,其場所功能也不斷靈活切換,順應人們的需要。其次,桂陽宗祠中古戲臺的部分作為一個實體,可以為宗祠傳統功能的延續提供一個場所。龍鳴盛曾提到:“宗祠戲臺是一個物質,物質是文化的載體,是因戲而生,它的總的指向就是教化,教化子孫。因為它演的都是忠孝節義,都是一些人倫追求。”劉專可也曾說:“宗祠戲臺肯定是為了教化,實際上更多的是通過演出這種形式,把這種文化宣揚出去,把思想、民俗傳播起來。”由此可見,在如今國家強調文化自信的背景下,不能讓宗祠戲臺荒廢為一個擺設物,而應發揮其場所功能,更好地為延續和傳播傳統功能服務。

(二)現代功能的開發

1.價值觀承載功能

身處宗祠之中,隨處可見形式多樣的楹聯:“至孝彌災,名揚東漢;神威服介,勇冠青齊。”、“丁蘭刻木恩孝親,孟母斷機教子賢。”教導人們百善孝為先;“祀事孔明,意虔便安;敦族言歡,明德維馨。”倡導人們誠心祭祖,以德立人;“富貴貴在創業,幸福福于勞動;本支百世不易,蒸嘗萬股如斯。”指出敬業才能興旺家族;“押衙真俠義士,筆公為社稷臣”體現了崇高的愛國情懷。作為社會主義核心價值觀的載體,宗祠中的愛國情懷、秩序原則、治族之道與社會主義核心價值觀遙相呼應。

2.社會治理功能

市場經濟不斷發展,農村社會結構深刻變動,農村一再削減的宗族勢力近來有死灰復燃之勢。借助宗祠在宗族中的重要管理地位并對其加強指導思想引導,管理宗族勢力,可以有效遏制宗族勢力,促進農村中各方面矛盾與問題的合理化解決,同時也將推動基層法治建設,是宗祠社會治理功能的現代創新。

3.文化傳承功能

宗祠是我國傳統文化的重要載體之一。2004年普查統計,桂陽尚存宗祠、古戲臺300多座,數量龐大,占全國總量達到3%,尤其是流峰鎮下陽歐陽氏宗祠、太和鎮大溪駱氏宗祠、竹溪顏氏宗祠、洋市鎮廟下雷氏宗祠,堪稱精品,被列入省級文物保護單位。宗祠內有很多匾額、楹聯、堂聯、碑刻,其所承載的是祖先的理念與信仰,是民族精神與氣節。自古以來,多數宗祠便會憑祠建設學堂,族人的子女就會在此讀書,宗祠也因此成為文化傳承的主要載體。新時代的鄉村文化發展,宗祠在其中承擔了重要角色。利用宗祠向民眾傳播傳統文化,豐富知識儲量,同時大力宣揚宗祠文化,用宗祠特色加以渲染,富有感染力,引起民眾興趣。上承傳統,下啟現代,正是宗祠文化傳承功能的體現。