我國基本實現現代化進程監測研究

熊健益 XIONG Jian-yi;周繁 ZHOU Fan;劉冬梅 LIU Dong-mei;尹蕾 YIN Lei

(成都信息工程大學統計學院,成都 610103)

1 研究概述

我國到2035 年要基本實現社會主義現代化,研究基本實現現代化指標體系及其進程的統計監測具有重大意義。多數學者認為,現代化包括經濟、政治、社會等多方面的內容,比如:張雷聲(2021)認為,現代化表現為一種社會變革,包括經濟、社會、政治、文化等層面的全方位轉變[1]。對于現代化的內涵研究主要在于探索適合本國的現代化道路,劉紅凜(2021)認為世界上既不存在唯一的現代化模式,也不存在放之四海而皆準的現代化標準,要以各個國家的國情而定[2];張占斌和王學凱(2021)強調我國要堅持走符合自己國情的社會主義現代化道路,同時堅持改革開放為社會主義現代化建設提供強大動力[3]。現代化實現程度有三種水平:基本實現、平均實現和全面實現。目前沒有明確的基本實現現代化標準,不同學者有不同的看法,何傳啟(2020)把基本實現現代化的標準定為超過高收入國家平均水平的50%和世界平均水平,但低于高收入國家平均水平的80%,進入中等發達國家行列[4]。國內外學者對現代化的定量研究主要集中在指標體系構建、動態評估以及比較研究等方面。國外具有代表性的現代化指標體系有布萊克、英格爾斯現代化指標體系等。國內學者多數從多維度、多方面構建多指標的現代化評價指標體系。比如,任保平(2021)從經濟現代化、社會現代化、城鄉現代化、生態文明、政治文明5 個維度構建現代化評價指標體系[5],郭迎鋒和張永軍(2019)從經濟發展、民主法治、文化建設、人民生活、社會治理和生態環境等6 個方面構建基本實現社會主義現代化指標體系[6]。還有學者對現代化的發展目標進行了研究,比如韓民青(2018)基于世界銀行對不同收入國家的劃分,從動態角度確定了2035 年現代化國家的人均GDP 最低標準應該在2.3 萬美元到2.6 萬美元之間[7];劉朝陽等(2021)研究了全國[8]、楊從亞等(2014)研究了我國蘇南地區基本實現現代化的標準[9]。另外,部分學者,對我國未來重要經濟社會發展目標進行了預測,如夏杰長(2023)預測2030 年我國服務業增加值占GDP 比重將達58.68%[10]。本文研究目的在于,從基本實現現代化的科學內涵出發,綜合考慮現有研究基礎,構建一套比較科學、系統和完整的指標體系,來全面動態監測和評價我國基本實現現代化的進程情況。

2 基本實現現代化指標體系構建與評價指數

基本實現現代化進程的監測和評價需要確定基本實現現代化評價指標體系和相應的標準。我國基本實現現代化評價指標主要包括經濟發展、人民生活、社會發展、科技水平、生態環境五個方面。

2.1 指標體系的構建原則

基本實現現代化的評價指標和標準設定既要突出共性(國際可比),也要體現個性(國情),要根據實際情況來確定。

符合國情原則。基本實現現代化的評價指標必須依據各國的具體國情去確定和篩選指標,并且指標也是動態變化的,應隨著時代的發展而變化。

綜合性原則。基本實現現代化包含社會經濟的各個領域,綜合性較強的指標才能反映出指標的共同特征,并且對現代化的某些領域具有一定的代表性。

可比性原則。基本實現現代化的各個評價指標計算和計量的范圍、口徑等必須一致,并且可以進行橫向(國內外)與縱向比較和分析。

可獲得性原則。基本實現現代化指標的選取一定要在現階段是可獲取的,只有及時獲取的指標數據,才能保證基本實現現代化指標體系的真實性和客觀性。

2.2 指標目標值的確定

根據我國社會經濟發展規劃,或國內外公認的評價標準,或最近6-10 年我國及高收入國家相關指標的平均發展速度,充分考慮我國國情及指標本身屬性,確定2035 年應達到的目標值。比如,經濟發展目標值,“十四五”末達到高收入國家標準,到2035 年實現經濟總量或人均收入翻一番,我國2020 年人均GDP 為72000元,故2035 年我國人均GDP 標準確定為高于144000 元。《全球數字經濟白皮書》一書中,20個發達國家的數字經濟增加值占GDP 比重為54.3%,結合我國數字經濟發展速度和發達國家情況,2035 年我國數字經濟增加值占比應高于60%。高收入國家2020 年對外依存度為56.7%,我國的為31.7%,近年來我國對外依存度有著明顯下降趨勢,綜合考慮我國國情,2035 年我國對外依存度應高于40%。美國、英國、法國等發達國家第三產業增加值占GDP比重都達到了80%以上,結合我國國情,2035 年我國第三產業增加值占GDP 比重應高于70%。指標體系及目標值見表1。

表1 我國基本實現現代化的指標體系

2.3 指標權重的確定

權重的大小反映了指標的重要程度,對基本實現現代化進程的監測尤為重要。本文研究過程中邀請專家論證,在對指標重要性認識比較一致的基礎上采用層次分析法(AHP)賦權,得到各二級指標和一級指標的權重,其中一級指標的權重(%)分別為經濟發展35、人民生活21、社會發展21、科技水平12、生態環境11,二級指標的權重見表1(賦權過程描述略)。

2.4 二級指標指數、一級指標指數以及總指數的計算

采用統計指數反映各級指標的實現程度。

①二級指標指數:

正向指標:

逆向指標:

②一級指標指數:

③總指數:

其中,ahi表示我國基本實現現代化的二級指標的實際值;thi表示我國基本實現現代化的目標值;xhi表示我國基本實現現代化的二級指標指數;F(Yh)表示我國基本實現現代化的一級指標指數;F 表示我國基本實現現代化總指數;whi表示第h 個一級指標中第i 個二級指標在該一級指標中的權重;Wh表示第h 個一級指標在總的基本實現現代化中的權重。把我國基本實現現代化的單項指數帶入公式中得出我國基本實現現代化的分類指數與總指數。

3 實證研究

3.1 我國基本實現現代化的實現程度分析

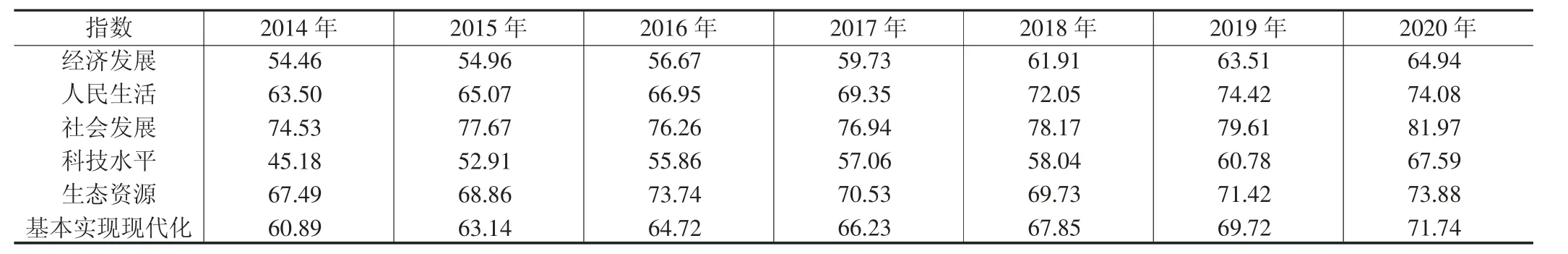

根據上述公式計算可得到我國2014 年到2020 年我國基本實現現代化實現程度指數,見表2。

表2 2014-2020 年我國基本實現現代化實現程度指數(%)

從基本實現現代化實現情況來看,自2014 年以來我國基本實現現代化指數不斷提升,2014 年從60.89%起步,2020 年突破70%,達到71.74%。從2014 年到2020 年,我國基本實現現代化指數提升了10.84 百分點,年均提升1.81 個百分點。2020 年基本實現現代化實現程度指數為71.74%,距離100%實現2035 年基本實現現代化目標還差28.26 個百分點,剩余十五年時間年均還需提高1.88 個百分點。如果按照目前的發展速度,我國能夠在2035 年實現基本實現現代化的目標任務,但是距離2035 年還有十五年,時間跨度較大,并且隨著基本實現現代化實現程度指數的不斷提高,增長速度會不斷放緩,繼續保持目前的發展速度難度較大。

從2014-2020 年各領域分類指數變化趨勢看,社會發展指數實現程度最高,自2014 年起就一直保持在70%以上,有持續上升的趨勢,并在2020 年突破了80%達到81.97%了,但是從2014 年到2020 年只增長了7.43 個百分點,年均增長為1.24 個百分比。科技水平指數起點最低,但提升速度最快,從2014 年的45.18%到2020 年的67.59%,增長了22.41 個百分點,年均增長3.74 個百分點。生態資源指數起點較高,但增速最慢,從2014 年的67.49%到2020 年的73.88%,增長了6.39 個百分點,年均增長僅為1.06 個百分點。人民生活指數起點較高,提升速度也較快,從2014 年的63.50%到2020 年的74.08%,增長了10.58 個百分點,年均增長1.76 個百分點,提升速度僅次于科技水平指數。經濟發展指數起點較低,提升速度較快,從2014 年的54.46%到2020 年的64.94%,增長了10.48 個百分點,年均增長1.75 個百分點,提升速度排名第三。

3.2 我國基本實現現代化實現程度的預測分析

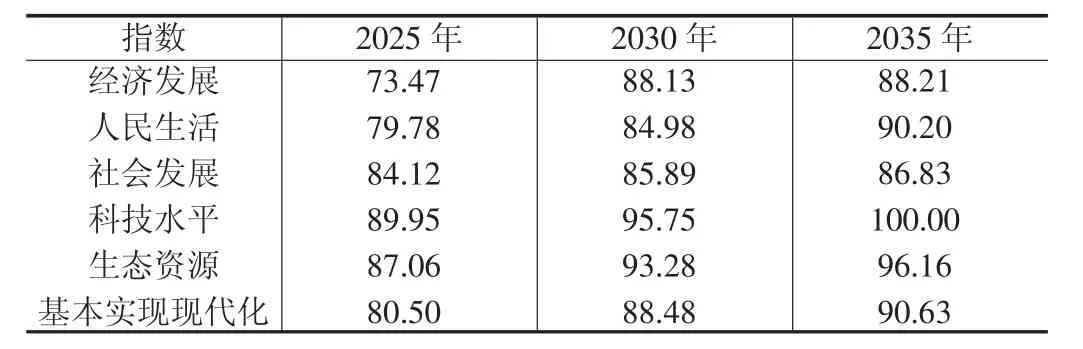

根據2014 年到2020 年我國基本實現現代化進程的二級指標指數,采用平均發展速度法分別計算2025 年、2030 年以及2035 年各個二級指標的預測值,并根據預測值計算各個二級指標的預期實現程度,以及經濟發展、人民生活、社會發展、科技水平、生態環境以及基本實現現代化實現程度的指數預測值,從而分析未來我國基本實現現代化發展進程以及與基本實現現代化的動態差距。

表3 顯示,我國2035 年對外依存度的預測實現程度僅為26.75%,這是由于我國2014 年至2020 年的對外依存度有明顯的降低趨勢,2020 年我國對外依存度為31.7%,要實現基本實現現代化的目標,我國應調整對外貿易政策,提高對外依存度。此外,恩格爾系數、基尼系數、城鄉收入比這些二級指標指數值都低于90%。因此,2035 年我國要實現基本實現現代化的目標,關鍵點在于提高我國的對外依存度,同時降低恩格爾系數、基尼系數以及城鄉收入比。

表3 我國基本實現現代化各指標實現程度預測(%)

根據表4 的預測結果,我國2025 年、2030 年以及2035 年基本實現現代化實現程度指數的預測值分別為80.50%、88.48%、90.63%。2035 年我國基本實現現代化指數預測值高于90%但小于95%,所以,能“基本”實現現代化,但要完全達到目標,必須加速努力不能松懈。

表4 我國基本實現現代化實現程度指數預測(%)

4 結束語

分析發現當前我國經濟發展絕對水平還較薄弱,科技水平次之;社會發展最好;經濟發展、人民生活與科技水平增長速度較快,社會發展與生態資源增長速度較慢。本文的預測是基于歷史和現在的水平,并不是“未來的現實”,只要對基本實現現代化的薄弱環節加快穩步發展,2035年基本實現現代化的目標是完全可能實現的;我國基本實現現代化的薄弱環節主要在經濟發展、社會發展以及人民生活方面,具體表現在城鄉差距、貧富差距、居民生活以及對外貿易等方面。

基本實現現代化進程監測是一個復雜系統工程,現代化子系統各級各類之間并不是相互獨立的,而是相互影響、相互制約、相互促進。要實現對我國基本實現現代化進程的完整準確監測和起到應有的促進作用,在內容上不僅要加強對城鄉差距、貧富差距、居民生活以及對外貿易等薄弱環節的監測,在數據搜集方法上還要充分利用智能化數字化等現代化調查手段。