論拓本繪畫類型的邊界*

文/周 鑫 [揚州大學]

在晚清民國年間,中國繪畫史上出現了一種別具一格的繪畫現象——以拓入畫,即將拓片融入繪畫之中。這種含有拓片的繪畫作品即拓本繪畫。從類型邊界的視角探討作為繪畫類型的拓本繪畫,頗具新意。

繪畫類型是根據某個分類標準,在林林總總的繪畫作品中歸納出一定數量的、具有共同特征或屬性的繪畫作品之后,對這部分繪畫作品的總體命名。如此,可推論:分類標準劃定了繪畫類型的邊界。然而,當仔細檢視拓本繪畫之時,部分作品表現出“越界”的現象。例如,黃士陵的拓本繪畫,在穎拓技藝中融入西方透視畫法,使“拓”能指原初的古意橫陳的韻味徹底消失,由“拓”邁向“畫”。既然拓本繪畫的分類標準劃定了類型的邊界,那么又何來“越界”一說?或者說,既然邊界是規定的,又是什么原因致使繪畫作品發生“越界”呢?筆者帶著疑惑,進入本章對繪畫類型邊界問題的討論。

一、把守邊界:分類標準的多層布控

拓本繪畫的分類標準是“以拓入畫”,也就是規定了畫面中必須包含“拓”能指。這條標準看似簡單、清晰,不會造成任何歧義,其所劃定的繪畫類型邊界也勢必清晰,更不會造成繪畫作品的“越界”。但是,對于一幅繪畫作品而言,它作為一個完整的符號表意系統,是從能指到所指一整套程序的層層布建。對于拓本繪畫而言,畫面中含有“拓”能指,只是繪畫表意的基礎處于能指層面。它想要成為一幅畫,而不止于拓片,則需要一步一步從能指到所指層層布建。例如,在能指層面,除了“拓”能指外,還要結合花卉能指、信箋能指、書頁能指等其他能指共同構成畫面的能指網絡。如圖1在構建能指層面的諸多能指之時,還要考慮運用何種藝術手段(例如對于直接摩拓和穎拓的選擇)進行具體創作。在所指層面,要確保“金石趣味”的審美風尚不能丟失。“以拓入畫”,作為拓本繪畫的分類標準,看似輕描淡寫的四個字,其背后卻是對于具體繪畫作品的從能指到所指的一整套規定與約束。如果說,畫面中含有拓片是顯性的規定,那么藝術手段的選擇與運用、所指層面必須具有某種凝定的意涵等,則是隱性的規定。如此,分類標準肩負重擔,像太陽系中的太陽,牽引著各個行星圍繞著它公轉。故而,繪畫作品只要突破其中一個層面的某一處規定,便游走或沖出了分類標準所劃定的邊界線。藝術創作貴在創新,藝術家總是以巧妙或高妙的藝術運思與分類標準在繪畫類型的層層布控中“斗智斗勇”,在一道道劃定好的邊界線上“見縫插針”,創作出具有“標出性”的作品,在類型的邊界“穿梭”。

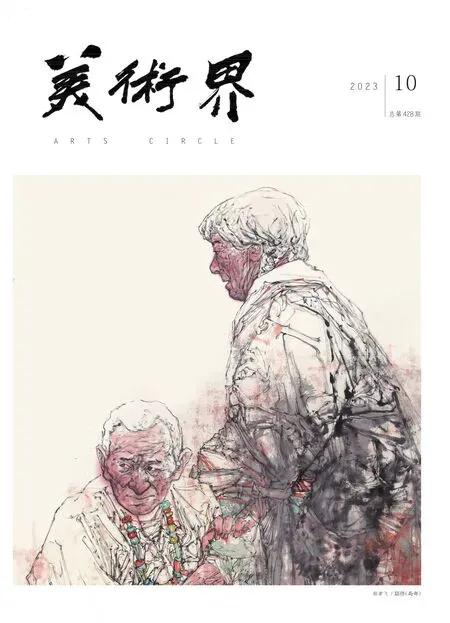

圖1 王者香/ 八破畫

陳彥青教授系統地論述了藝術作品從訴諸視覺的能指表達通往含蓄意指的整個表意過程。他強調:“能指的任意性由初級表達向含蓄表達發展時,其任意性是逐漸減弱的……因為初級意指系統已經被打包成為一個主體能指,進入了含蓄意指系統,由于其所指成分的存在,它的表達就有了較為直接的意義傳達……與能指相比,所指終歸是更為穩定的那個。”①羅蘭·巴特將符號表意分為含蓄意指與直接意指。對于含蓄意指來說,初級能指攜帶它的所指,一起進入更深一層的意指層面,成為后者的能指,以此類推。其字母表達式為:ERC(erc)。E 是表達平面,C 是內容平面,R 是意指作用②。如此,將藝術符號從能指到所指的表意過程與分類標準從能指到所指的層層布控作類比,筆者驚喜地發現,分類標準對于最初的視覺能指的控制力較終極所指層面的控制力小,亦即:拓本繪畫藝術家在視覺能指層面可以有更為廣闊的發揮空間,但是在終極所指層面(即金石趣味的審美風尚),分類標準表現出“寸步不讓”的嚴苛。實際上,如果拓本繪畫丟失了時代審美所賦予它的這一看不見摸不著的所指,才是拓本繪畫類型走向衰亡的根本。說得更加通俗些,只要不破壞拓能指及其所指的“金石趣味”,視覺能指選擇的余地很大。當然,需要指出,對于繪畫——作為視覺藝術而言,其邊界的彌散,必然最終體現為視覺能指的改變。接下來要分析的,就是藝術家在何種層面對類型邊界進行突破,最終在視覺能指的改變中體現出來。

二、突破邊界:“藝術手段”層面的“較真”

在拓本繪畫的最初視覺能指層面,藝術家對于拓片的選擇度較寬。各種器物的拓片皆可進入畫面之中。哪怕是不便于摩拓的茶壺、酒杯,也可以用穎拓的方式,先描繪出器型,再用其他心儀的二維平面金石器在勾勒的器型中的空白處摩拓。“以拓入畫”,作為顯性的分類標準,落實到藝術創作的實際開展過程中,對初級視覺能指的選擇的管控力是不高的,給予了藝術家較大的自主選擇權。再從能指之間的關系來看:拓本繪畫的畫面中的諸多能指,絕大部分屬于客觀實在物,它們共同組成“靜物”的形式以表意。不論是拓本清供圖,還是拓本《八破畫》(圖1)中的文人之物。說拓本繪畫絕大多數作品都是靜物畫,完全成立。這就是分類標準的尚方寶劍揮舞之下的“劍氣余波”。拓片是“積淀”了一定審美意蘊的“美”的客觀實在物,它在靜物畫中表意是其最通常、最佳的途徑。所以,“人物”入“拓”顯得異常困難。人物要與拓片之間形成敘事關系,則更是難上加難。一般意義上的拓本繪畫幾乎不談“敘事”藝術,因為它們絕大多數都是“靜物畫”,沒有敘事主體“人物”的參與,而人物“是敘述絕對必需的要素”③。也正因此,拓本繪畫的“金石趣味”的終極所指是“唯我獨尊”的。然而,六舟和尚的作品《剔燈圖》《禮佛圖》卻打破了這一常規。在《剔燈圖》中,六舟和尚將“自畫像”融入燈拓中,敘述六舟剔燈,一下子將人物與拓片的關系緊密連接,構成敘事。而六舟剔燈所傳達出其對金石的興趣和熱愛,也與拓本繪畫終極所指不謀而合。同樣的,《禮佛圖》敘述了六舟和尚禮佛,這種個性化表達在終極所指層面與“金石趣味”不矛盾,也未危及后者的權威。所以,“人物”——作為拓本繪畫的初級視覺能指,便合情合理地進入了本該屬于“靜物畫”范疇的拓本繪畫的畫面中。這也體現了分類標準在初級視覺能指層面布控的力度不大。哪怕突破了拓本繪畫慣常所歸屬的“靜物畫”范疇,只要其不威脅到終極所指的表達,亦即確保拓本繪畫類型的邊界清晰,即可“予以通行”。

當藝術家選定了摩拓的對象之后,接下來要考慮的便是藝術手段,具體而言,就是運用傳統摩拓還是全形拓、穎拓或其他的藝術手段呢?分類標準對于藝術手段選擇范圍的控制力度,顯然比對初級視覺能指的控制力度要大。因為,作為符號系統的拓本繪畫正在逐步建設中:從初級視覺能指一步步往終極所指邁進。如果從確保拓本繪畫類型的穩定性角度考慮,對于“拓”能指的創構手段應該一律采用傳統傳拓的技法。然而,這畢竟是以“拓”入“畫”,分類標準在“藝術手段”層面劃定界限之時,既要考慮“拓”能指的“逼真”,又要兼顧其藝術性。所以,分類標準允許在尊重拓片本位(本味)的基礎上,進行適度的藝術手段的創新。于是,凸顯拓片水墨漫漶、古意橫陳的穎拓藝術手段得以在拓本繪畫中“大顯身手”,既保證了拓片的逼真,又有不錯的藝術氣質。但是,除此之外,分類標準不再容許其他對于拓片的肆意改造。

然而,黃士陵借鑒了西方油畫的三維透視,在拓片身上表現“高光”,呈現出一派富麗堂皇、華滋圓潤的面貌:“拓”能指已然失去了拓片的本味。黃士陵把對中國藝術家輕視寫形的批判融入拓本繪畫的創作中,現身說法,呼吁藝術界接受新的藝術創作手段。然而未免矯枉過正,其拓本繪畫已然越出了此繪畫類型的邊界。看似藝術手段的更新,實則是對作為終極所指的“金石趣味”的延異,乃至遺忘。黃士陵想通過繪畫表達對“寫形”“吸收西洋畫法”的強調,當他選擇用拓本繪畫來表達的時候,則犧牲了拓本繪畫本有的所指意涵。同樣,在拓本《八破畫》中,藝術家運用“堆疊”的藝術手段,讓繁多的能指進入畫面當中,作品所指表現出對堆疊視覺感的傾斜,于是“拓”能指及其“金石趣味”便被淹沒了。因為其他能指的“強勢”,帶來了新的“所指”,以至于將“拓”能指及其所指淹沒。黃士陵的創作以及部分拓本《八破畫》對“拓”能指的遺忘,從根本上而言,是一種所指對另一種所指的打壓。二者對拓本繪畫類型邊界的突破均體現在“藝術手段”層面。

回顧畫史,拓本繪畫自民國后開始呈現明顯的世俗化傾向,這與拓本繪畫類型的邊界彌散也有一定的關聯。據有關學者研究,自民國后,拓本補繪畫的世俗化傾向體現為這樣幾點:一、拓片對于金石器物“拓以求真”的追求讓步于對于畫面光、色的追求。二、補繪的內容增添了瓜果蔬菜等日常百姓所關注的內容。三、對于拓片的機械化復制,使它更像是帶有裝飾色彩的畫紙。人們在對它長時間的視看中,忘卻了其“終極所指”,留滯于視覺能指而止步不前④。其中第一點,即是上文所論及的,通過藝術手段層面的改變,以至于對拓本繪畫類型邊界的突破。其中第二點,即是上文所論及的,繪畫最初視覺能指的改變。然而,補繪瓜果蔬菜并未將“金石趣味”的終極所指剔除,只是將以往的花卉換成了貼近老百姓所關注的對象。當然,在終極所指層面,除了“金石趣味”外,又增添了其他的“趣味”:新增添的“趣味”與舊有的“金石趣味”分庭抗禮,所以并未躍出拓本繪畫類型的邊界。這也再次印證了本文的觀點:分類標準對于初級的視覺能指的控制力度不大,在不破壞拓本繪畫類型邊界的前提下,視覺能指可選擇的余地較大。其中第三點,講的是金石拓片走向了世俗,“金石趣味”最終也將隨著時間的流逝而被人們淡忘。但是,這與繪畫類型邊界的突破無關。

三、突破邊界的“動勢”:兼取類型內外的優長

對于邊界問題的探討,最終必須落實到“價值”層面,亦即探討:安守或躍出拓本繪畫類型的邊界,最終呈現出來的作品的“價值”哪一方更大?首先,對拓本繪畫邊界的安守,即是對“拓”能指及其“金石趣味”所指的堅持。之所以“以拓入畫”,是因為拓片具有很高的審美文化價值,它是經過歷史淘洗后而積淀著豐厚意蘊的審美對象。“最高(或最后)的人性成熟,只能在審美結構中,因為審美既純是感性的,卻積淀著理性的歷史。它是自然的,卻積淀著社會的成果。它是生理的感情和官能,卻滲透著人類的智慧和道德。”⑤那么,安守拓本繪畫邊界的作品是有價值的。只是,程式化的表達未免千篇一律。其次,對拓本繪畫類型邊界的突破(如黃士陵)卻也帶來了一種嶄新的繪畫風格,促進了中國繪畫與西洋繪畫的交流。雖然丟失了拓本繪畫的終極所指,卻也有來自繪畫類型邊界之外的收獲。如此,無論是安守邊界還是躍出邊界,都各有利弊。

然而,當再次檢視拓本繪畫類型中的那些別具一格的作品之時,如六舟上人的《剔燈圖》、含有瓜果蔬菜的拓本清供圖,筆者便產生疑惑,既然安守類型邊界會使得表達程式化,那么這些仍在拓本繪畫類型邊界之內的作品,為什么會顯示出獨具一格的新鮮感和包含“金石趣味”在內的、多樣的終極所指呢?經過一番思考,筆者便發現了問題之癥結所在:在繪畫類型邊界劃定后,不止存在于邊界內外兩端、截然對立的兩類繪畫作品。有一部分作品在界限的邊緣處,或者說,具有躍出邊界的“動勢”。而正是這部分作品,既繼承了繪畫類型本有的優勢,也吸收了所屬類型之外的某些特點。正如上文所指出的,人物入拓,在本該是“靜物畫”的拓本繪畫作品的集合中顯得異常耀眼。“靜物畫”是拓本繪畫類型得以穩定的一大要素,故而此類型中絕大部分作品為“靜物畫”。人物入拓,雖然仍在拓本繪畫的邊界內,但其削弱了繪畫類型的穩定性。雖然“金石趣味”的終極所指仍在,但是新增添的“趣味”與“金石趣味”分庭抗禮:從追求類型穩定的角度而言,所指層面只有“金石趣味”這一唯一的所指才是最為保險的。非常有趣的是,克萊夫·貝爾在對繪畫意味進行探討時,列舉了多幅人物敘事繪畫。例如,弗里斯的《帕丁頓火車站》、阿爾瑪·塔德瑪的作品《醫生》等。⑥在這些敘事性繪畫作品中,最有意味的反而是其中“敘事”成分最少的,一般的敘事作品“描畫”得過于清晰,其捆綁著“濃厚”的觀念,乃至消解了“形式”的意味。他將敘事性繪畫稱為“描述性繪畫”,將趨向靜物畫的作品稱為“原始作品”。描述性繪畫(即敘事性繪畫)“它們不是藝術作品。它們觸及不到我們的審美情感,因為它們用以打動我們的不是它們的形式,而是它們的形式所暗示、所傳達的觀念或信息”⑦。而“原始作品”(即趨向靜物畫的作品)卻“沒有再現,沒有技巧上的裝腔作勢,唯有給人留下深刻印象的形式”⑧。貝爾是在敘事畫中找靜物畫,筆者是在靜物畫中找敘事畫。例子、結論相異,但道理一致。同理,含有瓜果蔬菜的拓本補繪畫,讓平民百姓的世俗意趣與屬于文人的“金石趣味”相碰撞,在兩相對照中展現出獨特的張力。隨著時間的流逝,“金石趣味”的審美風尚必將由盛轉衰,世俗趣味也將壓倒之而霸占整個畫面。

與此同時,不妨稍提一下當代拓本繪畫中的兩幅具有越界動勢的“另類”作品。張葆冬的作品《拓本“行程碼”》以疫情期間的經典符號“行程碼”入畫,并隨拓古鏡。巧取二者皆“圓形”的形式美感,讓古老的金石和當代數字化符號相遇。“行程碼”圖案,作為疫情期間的表征,本是毫無“藝術感”的符號,卻因拓本繪畫而煥發出藝術氣息。金石趣味、大疫感觸,兩個風馬牛不相及的“所指”被毫不違和地融合并注入畫幅中。曹佑福的作品《拓本雜繪》拓取印章邊款,補繪人物、物品、山石,題寫佛經、記敘時政,將更多紛繁的元素囊括于畫面中,卻彼此相得益彰:畫面中部所拓“小人拉氣球”(印章拓之內)與此印拓之外的彩繪氣球相連接;題寫的《心經》與所繪觀世音菩薩像、所拓含有佛像的印章相呼應;視覺圖像和文字文本占據畫幅相當面積,圖案繁多、文字量較大,兩相對照。究竟是以拓入畫、以拓入文,還是以文入拓?陳學廣教授將語圖關系以及語言在形象文本中所起的作用概括為三點:“語圖互補,借助語言的賦意功能揭示繪畫主題……語圖相映,寓意于物,賦予形象以隱喻和象征意味……語圖相融,借助文字符號的書寫形式,使其富有視覺美感,從而參與藝術形象的塑造,與繪畫形象有機地統一于畫面之中。”在圖文交融之中,這幅《拓本雜繪》可“讀”、可“觀”,其又何止具有躍出拓本繪畫邊界的動勢,實乃具有向繪畫邊界進軍的勇氣。

綜上所述,諸如《剔燈圖》這樣的“人物入拓”作品,含有瓜果蔬菜的拓本補繪畫作品,雖仍處于拓本繪畫類型的邊界之內,但其在邊界處徘徊,具有躍出邊界的動勢。而正是這部分作品,才具有更加獨特的韻味,兼具拓本繪畫類型之內、之外的優勢。

四、回歸類型:當代繪畫創作反思

筆者將對于拓本繪畫類型邊界的討論所得結論推及一般,對當代繪畫做一點粗淺的判斷。當代繪畫創作異常活躍,豐富的視覺能指、多樣的藝術手段、多元的所指……《當代藝術的主題:1980年以后的視覺藝術》一書對當代藝術的主題進行歸納提煉,概括出七大主題:身份、身體、時間、場所、語言、科學、精神性。每一個主題下又細化出多個二級主題⑨。如此,從傳統繪畫類型的分類角度對繪畫進行歷史總結的策略,如中國繪畫史中以題材為分類標準而劃分出人物畫、山水畫等,已經捉襟見肘了。“行為”“主義”“事件”等字眼充塞著當代繪畫史。例如,在我國“85美術新潮”運動中,藝術家們高舉“師法西方”“否定傳統”的大旗:不少創作者一味標新立異,其作品光怪陸離、缺乏“深度”,亦與本土藝術傳統斷裂。如在對于谷文達“宇宙流”、徐冰《析世鑒》等繪畫的評價中,姜壽田先生認為它們“皆完全拋開了中國繪畫本體……借助不同材質、媒介,以及反諷、拼貼、解構、挪用等現代主義手法……混同于西方現代抽象主義,而很難說與中國畫還有什么關系”⑩。王岳川教授在文化研究領域探討“中國現代化問題”時曾指出:“百年中國的歷史不斷驚人地反復出現某些現象,總是徘徊在激進與保守、自由與民主、現代與前現代、中國與西方二者之間,總是以二元對立的思維模式排斥多元開放的兼容模式……在思維上總是從一個極端走向另一個極端……”?這種非此即彼、二元對立的思維模式在繪畫創作實踐中的具體表現,正如上文所述,一味“西化”而罔顧傳統。從繪畫類型的視角審視之:分類標準失去了凝聚作品的抓力,從能指到所指的諸多層級里,沒有穩定的元素可以讓分類標準站得住腳。“抵抗類型”成為當代繪畫的一大特征。

從繪畫類型的視角進行繪畫史總結的關鍵是“分類”。而分類的關鍵則在于諸多作品具有一類一類的共性特征。如此,分類標準才得以建立,無數作品才得以以“類型”的面貌為藝術史所講述。而繪畫類型的凝定形成、穩定發展、漸進突破,是一個漫長的過程。它的邊界或清晰或消弭,也是在藝術史長期發展過程中所逐漸發生的變化。相較于繪畫作品個體的快速的生產、消費,在類型約束下的藝術創作則顯現出了優勢。一個繪畫類型的形成發展,是經由歷史檢驗的,其不容改動的“終極所指”必定“積淀”了一定的審美文化價值。

當然,分類標準對作品的“約束”是多維度的。藝術家應該在繪畫類型的約束下進行創作,嘗試以各種“姿態”游走在類型邊界之間,抑或突破之。當某一“特質”慢慢為諸多藝術家接受,進而效仿、吸收,經由歷史檢驗,它將成為新的分類標準,于是某種新的繪畫類型也將隨之誕生。如此,不至于丟失藝術的品格,藝術史的傳統也不至于斷裂。吁請當代繪畫創作回歸類型,非囿于傳統,實乃于傳統與創新之間發力。“傳統由每個歷史時段的代表性成就構成,故而繼承傳統還必須與時俱進地創造出新的峰值成就,成為本歷史時段‘新傳統’的一部分。”?繪畫,是時代的注腳,是文化的縮影。中國當代文化的建設需要“既強調中國文化的新價值,又使這種價值不脫離整個現代性進程的主旋律;既擺脫西方現代性啟蒙給中國自身身份造成的壓力和焦慮,同時,又將這種壓力和焦慮整合在自己新的普遍價值的尋求和特殊道路的探索之中”?。這種真知灼見對于當代繪畫創作同樣有啟發。

不得不說,面對當代繪畫乃至當代藝術“泛藝術化”、種種現成物入畫的現象,對藝術定義都顯得如此困難。趙毅衡教授發揮了符號學的威力,使“任何物”皆可為“藝術”:“任何物都可以是‘使用物—實際意義符號—藝術符號’三聯體,也就是說每個事物都可以擁有物功能、實際符號表意,以及藝術符號表意的可能。”?然而,當一切物皆可為藝術,一切物皆可入畫之時,其藝術品格又該如何定義呢?與其記錄曇花一現的個案,藝術史不如吁請“類型”的出場。同樣是現成物入畫,相較于西方,拓本繪畫卻表現出精湛的藝術技藝、高妙的藝術運思和絕佳的視覺體驗。我們不得不承認,拓本繪畫的“小有成就”,是“類型”賦予它的,是“分類標準”重重“塑造”它的,是藝術家在它的邊界處反復地摸索所“鍛造”它的,是經由歷史檢驗的!

結語

透過“類型邊界”之思,拓本繪畫藝術家的種種“匠心”,在繪畫類型的邊界處逐一“顯身”:游走于邊界的靈巧,躍出邊界的動勢……從繪畫類型的視角檢視當代繪畫創作,基于藝術傳統的創新才經得住歷史的考驗,在“繪畫類型”的規訓下,藝術品格方能沉淀。

注釋:

*基金項目:本文為國家社科基金項目“中國傳統意象理論的現代闡釋研究”階段性成果,項目編號:20BZX131。

①陳彥青:《解讀者的邏輯:實踐分析的藝術符號學》,山東人民出版社,2021,第175—181頁。

②汪民安:《誰是羅蘭·巴特》,江蘇人民出版社,2005,第83—84頁。

③趙毅衡:《廣義敘述學》,四川大學出版社,2013,第9頁。

④馮葳:《全形拓補繪畫研究》,中國藝術研究院博士學位論文,2022,第110—113頁。

⑤李澤厚:《華夏美學》,長江文藝出版社,2019,第64頁。

⑥克萊夫·貝爾:《藝術》,薛華譯,江蘇教育出版社,2005,第9—12頁。

⑦克萊夫·貝爾:《藝術》,薛華譯,江蘇教育出版社,2005,第9頁。

⑧克萊夫·貝爾:《藝術》,薛華譯,江蘇教育出版社,2005,第12頁。

⑨簡·羅伯森等:《當代藝術的主題:1980年以后的視覺藝術》,匡驍譯,江蘇美術出版社,2013,第1頁。

⑩姜壽田:《當代國畫流派地域風格史》,西泠印社出版社,2014,第10頁。

?王岳川:《中國鏡像:90 年代文化研究》,中央編譯出版社,2001,第160頁。

?簡圣宇:《中國傳統美學的現代轉化問題研討——以鄧以蟄為例》,《揚州大學學報(人文社會科學版)》,2020年第6期,第114頁。

?王岳川:《中國鏡像:90 年代文化研究》,中央編譯出版社,2001,第161頁。

?趙毅衡:《藝術符號學:藝術形式的意義分析》,四川大學出版社,2022,第11頁。