馬勒《第一交響曲》的音樂敘事研究

王恒珷

【摘? ?要】本文以馬勒的《第一交響曲》為例,介紹《第一交響曲》的作者及創作背景,分析馬勒《第一交響曲》中復調技法的音樂敘事,并從音樂創作特征、浪漫主義藝術的融入、體裁混合手法的運用等方面出發,探討馬勒《第一交響曲》音樂敘事創作啟示。

【關鍵詞】馬勒《第一交響曲》? 音樂敘事? ?復調技法

中圖分類號:J605 文獻標識碼:A 文章編號:1008-3359(2023)18-0123-06

19世紀80年代左右,以勃拉姆斯、布魯克納、馬勒、德沃夏克為代表的作曲家對古典主義交響樂的最后輝煌貢獻力量。馬勒的作品雖然是交響套曲形式,但是已脫離了固有的模式,形成了個人獨有的特點和風格。馬勒的音樂根源于純音樂,受標題音樂影響,最后某種程度上又回到了純音樂;在另一個層面,他的許多作品有標題,而僅僅依靠標題的解釋是無效的,音樂要比文字豐富和精確得多。在創作過程中,馬勒慣常加入浪漫主義元素,將音樂本身的內涵充分表達出來,再通過演繹的方式傳遞給聽眾,使聽眾體會到音樂中蘊藏的思想和情感,感受音樂魅力。

一、馬勒的生平簡介及《第一交響曲》創作背景

(一)馬勒生平簡介

馬勒出生于波希米亞的卡里什特,在音樂創作和指揮方面有出色的成就。馬勒從小便展現出了驚人的音樂天賦,6歲開始學習鋼琴,15歲進入維也納音樂學院學習,不僅學習了鋼琴和聲,而且學習了如何作曲和對位,這些都與尤利烏斯·愛潑斯坦、羅伯特·福克斯這幾位老師有關系。18歲馬勒創作出了康塔塔《悲哀的歌》。20歲之后,馬勒開始將大部分精力放在音樂指揮上,并先后在霍爾、萊巴赫、卡塞爾等地任指揮一職。

馬勒早期受布魯克納的影響較深,后來學習了舒伯特、舒曼、瓦格納的音樂作品,并且在進行音樂創作時也深受他們的影響。音樂創作上,馬勒承襲了瓦格納的傳統,他的創作主要集中于藝術歌曲和交響樂這兩個領域。馬勒在創作時較常使用無調性因素,這對未來無調性音樂的發展提供了一定的思路。不僅如此,馬勒還習慣將浪漫主義元素融入音樂中,使浪漫與現代音樂結合在一起,整體體現出浪漫主義色彩,在浪漫主義音樂的發展方面作出了重要貢獻。

(二)馬勒《第一交響曲》的創作背景

19世紀80年代,馬勒因愛情而創作出了《第一交響曲》。這部作品不僅反映了馬勒這位地方歌劇指揮家生涯的波折起伏,而且也標志著他的創作欲望進入到一個新的階段,即從指揮家轉變成一位專業的作曲家。

馬勒將《第一交響曲》命名為《提坦》。這首交響曲共分為四個樂章,第一樂章標題是永恒的春天,D大調,奏鳴曲式,引子部分加入了自然的鳥鳴聲,描述了大自然在冬眠中蘇醒的情景。第二樂章是滿帆航行,A大調,布魯克納式激動的諧謔曲,音樂簡練而單純。樂曲的主題生動描繪出一幅生活風俗性畫面,特色十足。第三樂章是一首卡洛式的葬禮進行曲,d小調,三段體。不同于前一樂章,該樂章的音樂風格有了明顯變化,自然、田園生活等舒適、輕緩的氛圍已然消失不見,緩慢的速度營造出一種低沉、壓抑的氣氛。第四樂章的標示為如暴風雨般的行動,奏鳴曲式,表現從地獄到天堂的過程。

二、馬勒《第一交響曲》中復調技法的音樂敘事

馬勒在創作《第一交響曲》時,大量使用了復調技法,如:對比的復調技法、模仿復調技法,有效推動了復調技法的發展。

(一)對比復調技法的音樂敘事

《第一交響曲》的第一樂章至第四樂章中存在大量的復調織體。比如,第一樂章中的第9~13小節,馬勒在創作這部分的時候加入了兩個單簧管聲部,并讓它們三度平行進行,從而與低音部單簧管聲部的旋律形成對比復調。第90~94小節中,馬勒分別加入中提琴聲部和小提琴聲部,二者形成了長音襯托型的對比復調。第135~143小節中包含多種聲部,一是雙簧管聲部,二是單簧管聲部,三是圓號聲部,幾種不同的聲部形成了并列對置式的對比復調,同時,大中小提琴的聲部形成了鮮明的對比復調。第151~155小節的圓號聲部與長笛、雙簧管、單簧管、中小提琴聲部形成了長音襯托型的對比復調。第229~250小節中,豎琴和大提琴聲部的固定音型持續進行,形成了等時值音流,與上方聲部形成對比復調,呈現出襯托型特征。第247~251小節中,馬勒將大提琴聲部的固定音型以平行八度的形式進行,同時讓上方圓號聲部以平行三度的形式進行,二者形成了固定音型化的襯托型對比復調。第252~254小節中,中小提琴聲部固定音型以平行八度的形式進行,并與小號聲部的主題旋律形成對比復調織體,呈現出襯托型的特點。第257~268小節中,木管樂器組以平行三度的形式進行,弦樂器組以平行八度的形式進行,二者形成對比復調。第276~282小節中,圓號聲部與弦樂器組持續進行形成了復調織體,呈現出長音襯托型的特點。第319~325小節中,雙簧管和單簧管聲部的固定音型以平行八度的形式進行,前者與圓號聲部和小號聲部形成了復調織體,表現為襯托型。兩種聲音相互交織、相互襯托,形成和諧的音樂效果,進一步表達出音樂情感,且將原本的精神內涵表現出來,傳遞給聽眾,引發聽眾情感共鳴,增強音樂的空間感。

第二樂章44~49小節中,馬勒讓大管聲部固定音型持續進行,同時讓第45~49小節的長笛、雙簧管、單簧管聲部以平行六度的形式進行,二者形成了固定音型化的襯托型對比復調。第82~87小節的長號聲部與其他聲部形成了固定音型化的襯托型復調織體。第92~97小節中,單簧管、大管聲部、中提琴和大提琴聲部先是以縱向平行八度的形式進行,接著橫向上是小二度的音節上行,與長笛、圓號、小號聲部形成對比復調。第100~105小節中,大管、圓號、大中提琴聲部的固定音型以平行五度的形式進行,其與上方的長笛、雙簧管和單簧管聲部形成了對比復調。第162~167小節中,長笛、雙簧管、單簧管和圓號聲部的固定音型以連續的形式進行,同時下方的大管、長號、大提琴和低音提琴聲部的固定音型以平行八度的形式進行,雙方形成復調織體,表現為襯托型。第175~215小節中,大提琴聲部的四分音符持續進行,并與上方聲部形成了等時值音流的復調織體,表現為襯托型。第285~297小節中,大管、大提琴、低音提琴聲部的固定音型以平行八度的形式進行,并且和其他聲部的固定音型形成了復調織體。通過使用對比復調技法,使得兩種聲音互相襯托,形成鮮明對比,在增強音樂立體空間感的同時,有助于形成雄偉磅礴的氣勢。

第三樂章19~23小節的雙簧管聲部,第29~33小節的雙簧管和單簧管聲部,與其他聲部形成了不同性格的并列對置式復調織體。第39~49小節中,馬勒讓小號聲部以平行三度為主的平行六度形式進行,同時讓雙簧管聲部以平行三度的形式進行,使得小號聲部和雙簧管聲部之間形成了并列對置式的對比復調。第63~79小節中,定音鼓、大提琴和低音提琴聲部分段奏出的固定音型保持持續進行姿態,其他聲部則以襯托的形式出現,整體形成了固定音型化的襯托型對比復調。第71~75小節中,大管聲部和第72~73小節的大中提琴聲部形成了不同性格的并列對置式復調織體。第85~108小節中,大提琴、豎琴、低音提琴聲部的固定音型持續進行,且和其他聲部形成了襯托型織體,這里運用了固定音型化的復調手法。幾種不同的音色交替演奏,相互映襯,不僅豐富了旋律色彩,而且將該樂章的音樂情緒精準地表現出來,提升了音樂表現效果。

第四樂章中的第31~83小節中,馬勒用小提琴聲部演奏連續的八分音符,從而形成了等時值音流,和其他聲部形成了襯托型的對比復調。第60~73小節的圓號聲部與其他聲部形成長音襯托型織體,整體起到對和聲進行補充的作用。第86~95小節中,小提琴聲部固定音型持續進行,并且與上方旋律聲部結合形成了襯托型復調織體,這里運用了固定音型化的復調手法。第136~139小節中,大管、大提琴和低音提琴聲部以平行八度的形式進行,并且和木管樂器組和弦樂器組形成長音襯托型的復調織體。第175~219小節中,圓號聲部與大小提琴聲部形成了復調織體,這里運用了長音襯托型的復調手法。第282~289小節,馬勒使用了長音襯托型的復調手法,使得圓號和小號聲部與管樂器組、弦樂器組形成了復調織體。第318~346小節中,馬勒運用等時值音流的復調手法,使得大管、大中低音提琴聲部與小提琴聲部形成了復調織體。不同聲音的交織呈現出和諧的音樂效果,尤其是不同樂器的使用,在增強音色的同時,可以加強回音效果,繼而形成層疊交錯、交相呼應的感覺。

(二)模仿復調技法的音樂敘事

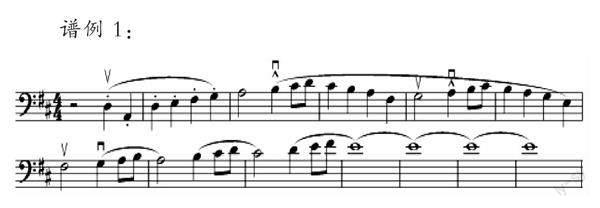

《第一交響曲》的第一樂章至第四樂章中,模仿復調技法應用頻率較高。比如,第一樂章第62小節中,大提琴聲部奏出這一樂章的主題(譜例1),第63小節中大管聲部對這一主題進行了部分模仿,這就導致大提琴聲部和大管聲部之間構成了緊接式的模仿,時距為四拍。第195、196小節的豎琴聲部與第193小節的圓號聲部形成了節奏模仿、間接式模仿,第197小節的圓號聲部與第196小節的豎琴聲部形成了節奏模仿、交接式模仿。第283小節的大提琴聲部和第282小節的場地與單簧管聲部演奏平行八度的主題旋律形成了下方八度的緊接式模仿,時距為四拍。第302~304小節的大提琴聲部與第300~302小節的單簧管和小提琴聲部形成了上方三度的交接時模仿復調織體。第309、310小節的第一小提琴聲部第307、308小節的第一小提琴聲部形成間接的倒影模仿復調織體。第386~390小節的大管、低音大管、大提琴和低音提琴聲部以平行八度的形式進行,同時第385~389小節的長笛、雙簧管、單簧管、小提琴和中提琴聲部演奏主題片段,二者形成了下方三幅的緊接式模式復調織體。復調技法的應用下,不同聲部相互交織、對比,產生神秘、寂靜的音響效果,形成一種空靈、自然的美。

第二樂章12~14小節中的長笛、雙簧管、單簧管和小提琴聲部與第11~13小節中的大提琴和低音提琴聲部形成了以C為軸的緊接式的倒影模仿,時距為三拍。第18~21小節的大管、中大提琴聲部以平行八度的形式進行,并且與第19~22小節的小提琴聲部形成了上方四度的緊接式模仿復調。第22~23小節的大提琴和低音提琴聲部以平行八度的形式進行,并且與第21~22小節的小提琴聲部形成了下方四度的緊接式模仿復調,時距為三拍。第31~32小節中,馬勒讓小號聲部以平行三度的形式進行,同時讓第30~31小節中的長笛、雙簧管、單簧管聲部以平行三度的形式進行,這就使得小號聲部與長笛、雙簧管、單簧管聲部形成了下方四度嚴格的緊接式模仿復調。第39~40小節中,雙簧管、單簧管、圓號和小提琴聲部以平行八度的形式進行,同時第38~39小節的大管、圓號、大提琴聲部以平行八度的形式進行,二者形成了上方四度的緊接式模仿復調織體。第140~142小節的長笛、雙簧管和單簧管聲部與第139~141小節的大管聲部形成以C為軸的緊接式的倒影模仿復調織體。第151~154小節的圓號與大提琴聲部以平行八度的形式進行,在這基礎上,其與第152~155小節的雙簧管、單簧管和小號的聲部形成了上方四度的緊接式模仿,復調織體。第183~185小節中,馬勒讓單簧管和中提琴聲部以平行五度的形式進行,這使得其與第182~184小節的長笛聲部形成了緊接式模仿復調織體,時距為三拍。不同聲音相互映襯,不同樂器交替演奏,使得各聲部的對比更加鮮明,音樂更具有層次感,提升了音樂的整體演奏效果。

第三樂章第27~34小節的大中提琴和低音提琴聲部以平行八度的形式進行,并且和第25~32小節的英國管、單簧管、低音單簧管、大管聲部形成了上方八度的緊接式模仿復調。第66~69小節的雙簧管聲部與第62~66小節的小號聲部形成了上方八度的緊接式模仿復調織體,時距為四小節。第71~72小節的大管聲部與第70~71小節的雙簧管聲部形成了下方八度的緊接式模仿復調織體。第89~91小節的單簧管聲部與第87~89小節的大管和大提琴聲部形成了上方二度的緊接式模仿復調織體。第114~121小節的場地、單簧管、大管聲部奏出了主題旋律的平行八度進行。第116~123小節的英國管、低音單簧管、圓號聲部與第114~121小節的長笛、單簧管、大管聲部形成了緊接式模仿,時距為兩小節。第124~131小節的圓號聲部以平行三度的形式進行,豎琴聲部以平行八度的形式進行,圓號聲、豎琴聲部與第116~123小節的英國管、低音單簧管、圓號聲部形成了交接式模仿復調。第122~123小節的長笛聲部與第119~122小節的單簧管聲部形成了緊接式模仿復調,部分模仿,時距為四小節。不同樂器交替演奏,同時馬勒根據自身特性標注不同力度和演奏法,在豐富音色的同時,使得旋律音色更加具有多樣性和色彩性。

第四樂章133~134小節的大管和長號聲部以平行八度的形式進行,第132~133小節的圓號和小號聲部同樣以平行八度的形式進行,雙方形成緊接式模仿復調,時距為四拍。第163~166小節的單簧管、大管和圓號聲部與第160~161小節的小號和長號聲部形成擴大的間接模仿復調。第533~535小節的大提琴聲部與第532~534小節的小提琴聲部形成了緊接式模仿復調織體,表現為下方八度,時距為四拍。第536小節的大提琴聲部與第535~536小節的小提琴聲部形成下方二度的緊接式模仿復調織體,時距為兩拍。第537~541小節的小提琴聲部與第536~540小節的單簧管聲部形成緊接式模仿,時距為四拍。第624小節的圓號和大提琴聲部與第623小節的小號聲部形成緊接式模仿,但僅僅是部分模仿,時距為四拍。第624小節的短笛、長笛、雙簧管、單簧管、小提琴聲部與第624小節的圓號聲部形成緊接式模仿復調織體,部分模仿,時距為兩拍。通過應用模仿復調技法,使得不同的樂器各自演奏出不同的音色,它們互相交織,在突出音色差異性的同時,使得音樂主題和伴奏對比更加鮮明,準確表現了音樂情緒。

三、馬勒《第一交響曲》的音樂敘事創作啟示

(一)借助“體裁混合”表現不同修辭效果

在創作《第一交響曲》時,馬勒擅于使用“體裁混合”的手法來呈現不同的修辭效果。

其一,讓不同級別的體裁相結合。馬勒認為交響曲“應像世界一樣無所不包”,不同級別的體裁在音樂創作中可以發揮不同的作用,呈現不同的效果。他認為音樂的體裁不應該有等級之分,且在創作中將不同級別的體裁融合到一起,模糊體裁之間的等級界限。比如,《第一交響曲》第三樂章的簡易歌調本是法國的民間輪唱歌曲,其句法不復雜,歌詞意思比較容易理解,且旋律與歌詞均存在重復現象,即便是智力水平相對較低的群體也能聽懂。但是,馬勒運用了復調技法,使得這首歌曲變成了一首聲部龐雜且較長的卡農曲,對應的體裁為高級體裁,這里體現了“高”與“低”的有效結合,表現出嘲弄、揶揄的意味。

其二,不同性格的體裁及音調的對位疊置。在單三部曲式的中段之后是經過緊縮的再現段,轉回d小調,呈示段中的那個活潑的嘲弄音調仍然存在,只是現在交給中提琴和大提琴,這也是一種暗示。第138~146小節中,馬勒引用陰郁的葬禮進行曲和熱烈的茨岡舞曲,兩種截然不同的樂曲以對位的形式疊置起來,這是使用體裁混合的手法來呈現一定修飾效果的重要證明。比如,《第一交響曲》第三樂章里有一段茨岡音調,這是個四句體樂段,其中包含兩種不同的情緒,即前兩句的情緒是憂郁的,后兩句的情緒則是明朗的,音調以輕快為主,并且伴奏中還加入大鼓和鈸,氣氛熱烈。

其三,援用歌曲體裁。馬勒強調“音樂僅僅表現全部人的存在——他的感情、思想、呼吸、磨難”。這一理念使得他在進行音樂創作時,總是習慣將重點放在關懷人生上面。《第一交響曲》第三樂章表現的是葬禮和死亡,對此馬勒試圖通過嘲弄和戲謔來“淡化”死亡的恐怖與威脅,以“睡”喻“死”,援引歌曲來呈現自己所要表達的內容。比如,援用歌曲《馬丁兄弟》和《愛人的一雙藍眼睛》。除此之外,《第一交響曲》第三樂章的音樂本身也在諸多方面投射出“困倦”的印象:一是卡農段落的音調速度緩慢,且一直重復一個音調,定音鼓上的規律脈動既似行進的腳步,又似搖籃的擺動;二是第96小節和第102小節開始的雙簧管旋律和小提琴旋律都有柔和安靜的催眠效果。

總之,在創作時可以借用“體裁混合”的手法,一來可以將想要表達的思想情感更好地呈現出來,二來可以提升音樂的藝術性,升華主題。

(二)融入浪漫主義藝術表現音樂自然美

馬勒在創作時習慣結合自然話題,融入浪漫主義元素,使得音樂呈現出浪漫主義色彩。馬勒在創作《第一交響曲》時,將自己對音樂美學的看法融入其中,即“音樂如同大自然的聲音”,強調要表現出音樂的自然之美。《第一交響曲》的第一樂章中,馬勒以回蕩的布谷鳥鳴聲作為開場,這里運用了自然的聲音,呈現出一種自然的意境美,引人入勝,仿佛置身于美景當中,提升了音樂的整體表現效果。接著馬勒取用《旅行者之歌》的第二首樂曲作為第一樂章的主題曲,在大提琴和低音提琴的共同演奏下,突出第一樂章的主題。第二樂章中,馬勒確定了激情、活力又不失樸實自然的基調,接著摘引了歌曲《漢斯與葛雷特》,借助這首歌曲,將自己內心的情感用音樂的方式表達了出來。不僅如此,作者還進一步使用尖銳高亢的木管音色,進一步突出作者內心充滿激情的情感。與第二樂章基調風格不同的是,第三樂章的部分創作靈感與法國畫家雅克·卡洛的兒童版畫《獵人的葬禮》有關。馬勒先讓管弦樂器依次奏響,力度放輕,聲音放緩放柔,以在諧謔曲中暗示不好的結局,接著引用《旅行者之歌》終曲“一雙藍眼睛”中的一個音樂片段,表達失去愛人的青年在死亡的幻想中找到了安慰,情感進一步升華。浪漫主義的自然意象通過藝術對自然的明確回歸完成自身的使命,這是一種以人類意識為中介的高級形式的自然樣態。總而言之,在借助自然話題的前提下融入浪漫主義元素,可以為音樂注入自然美,在表達思想與情感的同時,進一步讓聽眾感受到音樂的藝術美、自然美,增強音樂的浪漫主義色彩。

(三)創作方式特色化提升音樂表現效果

馬勒在創作《第一交響曲》時使用了一些較為獨特的創作方式,音樂創作特征特色化。

其一,帶有長持續音的引子。在構思第一樂章時,馬勒認為“音樂要如同大自然的聲音”。基于這種思路,他設計了一個長持續音的引子,先是用弦樂聲部奏出一個長達61小節的持續音“A”作為大自然的早晨背景,然后雙簧管與大管歌唱般的連續四度下行音程唱出了大自然的美,最后穿插于歌唱性音調之間的音簧管聲部奏出軍號的音調,以及布谷鳥的鳴啾聲,象征著大地在早晨陽光的照耀下正慢慢蘇醒。

其二,貫穿使用純四度音程。馬勒在各個樂章中貫穿使用純四度音程,可以給予整首音樂一種向上的力量,使得音樂想要表達的情感更加清晰、明朗。比如,在第一樂章主部主題中貫穿使用四度下行,第三樂章中部主題開始貫穿使用四度上行,第四樂章圣詠主題連續貫穿使用四度下行。

其三,運用卡農式模仿手法。卡農式模仿手法是復調技法中的重要組成部分,馬勒在創作《第一交響曲》時積極應用卡農式模仿復調手法。比如,第三樂章中的主題音調只有八小節,馬勒應用卡農式模仿復調手法,使得該音調重復了十多次,形成了一個較長的音樂片段。 其四,以“小調到大調的變化”表現從“地獄到天堂”。為了將從地獄到天堂的這種特定內容表現出來,馬勒從音調上入手,通過大小音調的變化來實現。比如,馬勒在第四樂章以f小調開始,以D大調結束。

其五,對主題音調進行變奏處理。馬勒較常運用變奏的手法來表達兩種不同的音樂形象。比如,第四樂章中,馬勒從調性、速度、力度等多方面進行變奏處理,使得第一主題從抒情寫景式轉變為熱烈寫意式,音樂中的情感得以升華。

四、結語

綜上所述,馬勒在創作《第一交響曲》時,慣常融入浪漫主義元素,以突出音樂的浪漫主義藝術性。同時,他還會借助“體裁混合”的手法,以此表現不同的修辭效果。除此之外,馬勒在創作交響曲時,還使用了一些獨特的創作技巧,如設計了一個長持續音的引子,使用復調技法、進行變奏處理等,表現不同的音樂形象,提升音樂整體呈現效果,這對音樂創作者有著積極的借鑒意義。

參考文獻:

[1]張晨.音樂自傳:馬勒《第一交響曲》的內在敘事[J].人民音樂,2022(09):82-85.

[2]薛鼎元.感性臨聽后并敘事——馬勒《D大調第一交響曲》個案研究[J].南京藝術學院學報(音樂與表演),2021(04):21-24.

[3]蔣律.馬勒交響創作思維中的聲樂引征——以《流浪少年之歌》與《第一交響曲》第一樂章為例[J].當代音樂,2019(11):91-97.

[4]張宏偉.深刻的真實 馬勒及其《第一交響曲》漫談[J].音樂愛好者,2018(06):36-37.

[5]楊杰民.“繁花”:馬勒《第一交響曲》最初的第二樂章?[J].音樂愛好者,2016(04):38-41.