機載SAR 成像原理及運動補償理論研究

孫波,李千龍,陳可正

(1.海軍裝備部,陜西西安,710065;2.西北工業大學自動化學院,陜西西安,710129)

0 引言

合成孔徑雷達(Synthetic Aperture Radar,SAR)作為一種高分辨率成像雷達。其利用與目標之間的相對運動,在等間隔位置分別接收到回波,并對不同位置接收的具有相干性的回波信號進行多普勒頻移分析,獲得高的方位向分辨率。其中,相干性是指接收到的回波是與發送波具有同樣頻率、相位變化的信號,具有極高的相似度。同時并在接收端進行脈沖壓縮,獲得很窄的波束以提高距離向分辨率。即SAR 是同時具有很高方位向分辨率和距離向分辨率的二維高分辨率成像能力的一種新體制雷達。

“在SAR 中,運動既是有效信息的來源又是問題產生的根源”精辟而透徹地說明了雷達天線相位中心與成像區域之間的相對運動是獲得方位向高分辨率的關鍵[1]。因此,SAR 具備有別于其他傳統雷達的獨特工作機理,本文就其中的成像原理及運動補償理論進行了分析,以期對相關研究提供必要的技術借鑒和參考。

1 SAR 成像原理分析

■1.1 SAR 二維成像的基本原理

SAR 為獲取距離向和方位向上的高分辨率圖像,采用脈沖壓縮技術和合成孔徑技術結合的信息處理技術,同時結合高速數字/光學處理和精確運動補償來優化所得信息,確保得到兩維的高分辨率圖像。

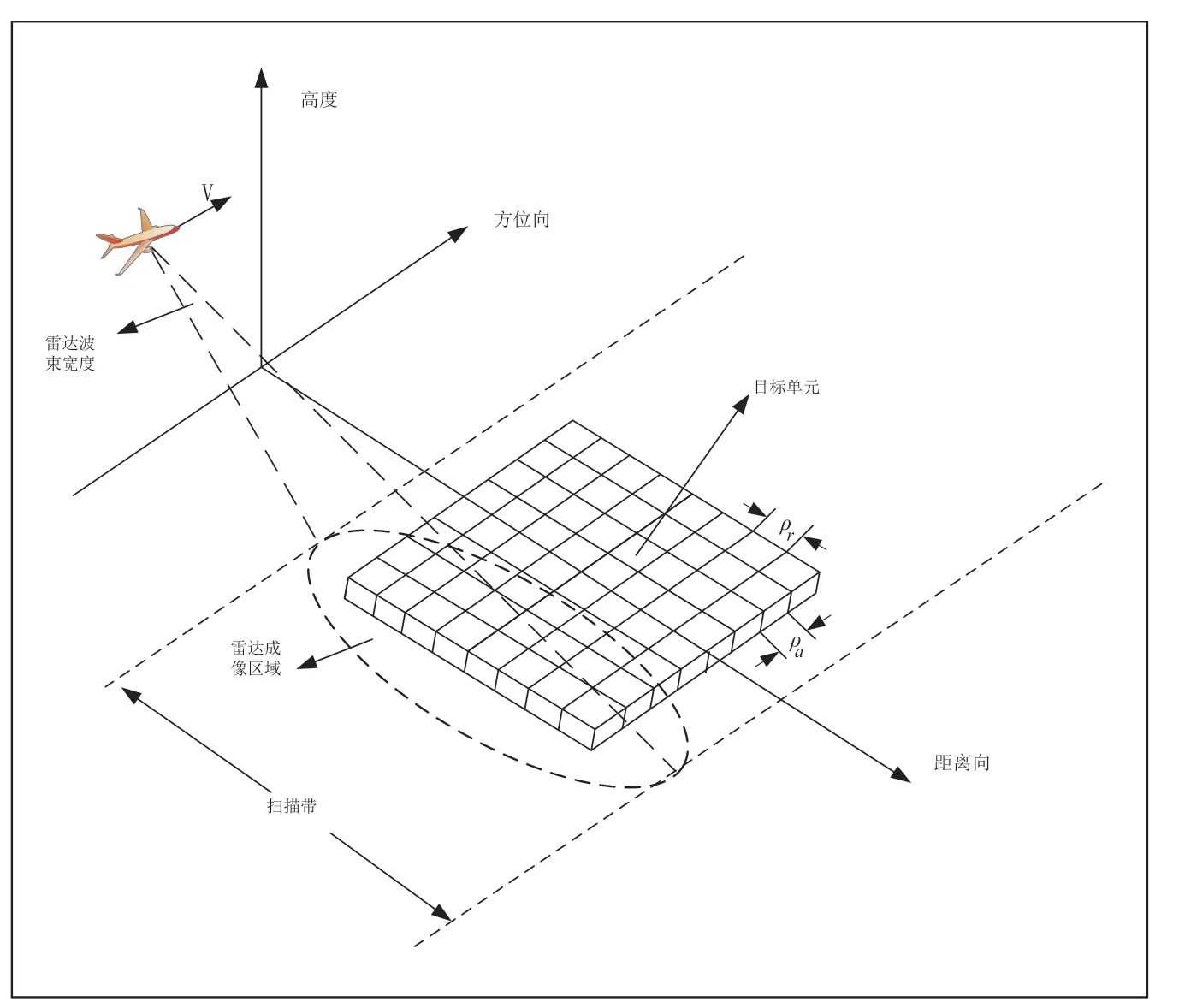

合成孔徑雷達在載機飛行過程中,以固定的脈沖重復頻率不斷地發射脈沖信號,理想狀態下載機作勻速直線運動,因此會在等間隔位置接收目標區域的回波信號。每一次接收回波時,SAR 會按照回波時延將回波劃分在不同的距離門并存儲,隨著載機不斷地發射脈沖信號以及SAR 不斷地存儲回波信號,就構成了包含有目標距離和方位信息的二維回波數據矩陣[2]。對這個大的兩維回波數據矩陣的匹配濾波(即脈沖壓縮)便是SAR 成像的本質。即距離維依靠設計大時間帶寬積脈沖信號實現快時間維脈沖壓縮,方位維依靠多普勒信號展寬實現慢時間維脈沖壓縮,最終從回波信號中得到各個點目標的位置,從而得到目標場景的散射特性成像。

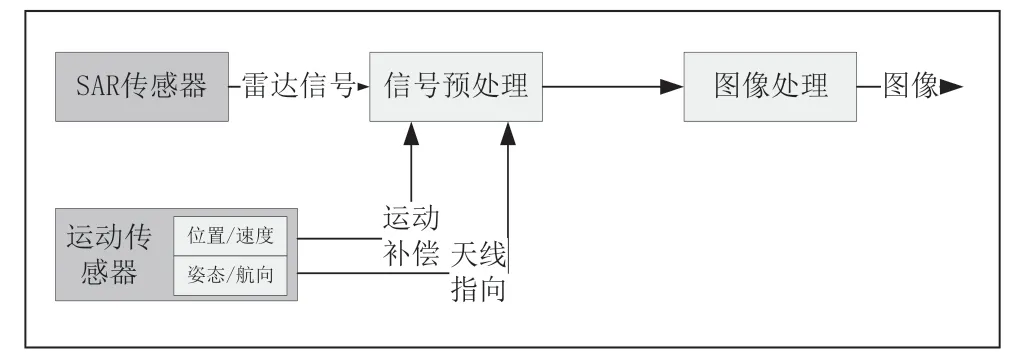

圖1 機載SAR 系統框圖

圖2 二維成像示意圖

■1.2 距離向高分辨率的實現

SAR 能夠區分兩個目標的最小距離稱為距離向分辨率。考慮極端情況,前一個目標的回波剛接收完畢,后一個目標的回波就到了。此時目標之間的距離為雷達的距離向分辨率。因此,對于一般的時間帶寬積為1 的發射信號,雷達的距離分辨率反比于時寬,正比于帶寬。而在雷達工作過程中,又要求具有較長的持續時間來增大雷達的平均功率,從而獲得較遠的作用距離。因此高的分辨率與長的作用距離是一對矛盾,為了解決上述矛盾,一般要求SAR 在發射端發射具有大時間帶寬積的線性調頻信號,在接收端對接收信號進行脈沖壓縮實現高的距離向分辨率。

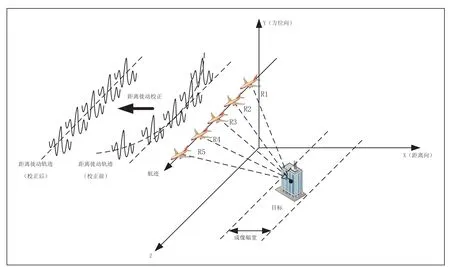

圖3 距離徙動校正示意

線性調頻信號s(t) 經過匹配濾波器后,最終輸出具有sinc函數形式的時域脈沖信號:

其中B為雷達發射信號的頻帶寬度,主瓣寬度為即信號持續時間(時寬)也為。也就是線性調頻信號s(t) 壓縮前脈沖持續時間為T,通過脈沖壓縮后,信號時寬的壓縮比為:

可見,脈沖壓縮后的距離分辨率為:

其中rρ 為距離向分辨率,C 為電磁波傳播速率。

通過對距離向線性調頻脈沖的壓縮,原始的低振幅寬脈沖脈沖寬度被壓縮了BT倍,脈沖振幅增大了BT倍,同時滿足了距離向高分辨率和作用距離遠的應用要求。

■1.3 方位向高分辨率的實現

1951 年6 月,美國Goodyear Aerospace Co.的Carl Wiley 首次提出了通過分析回波信號多普勒頻率信息多普勒頻移可以改善其方位分辨率,這個里程碑式的發現標志著合成孔徑技術的誕生[3]。

在 SAR發射、接收電磁波的過程中,由于SAR 與目標間的相對運動引起沿方位向回波數據存在多譜勒頻移現象。可以證明,當SAR 平臺理想狀態時,方位向信號也可以近似為線性調頻信號。因此,如前文所述距離向處理類似,同樣可以采用脈沖壓縮技術獲得方位向高分辨率。

在合成孔徑時間內,目標回波是一個典型的線性調頻脈沖,其瞬時多普勒頻率為:

其中fd(t)為瞬時多普勒頻率,vg為雷達平臺前向運動速度,λ為發射信號波長,R為雷達到目標的斜距,,R0為雷達到目標的最短距離,調頻斜率從多普勒帶寬入手,根據脈沖壓縮理論,SAR方位向的極限分辨率為:

其中ρa為方位向分辨率,τa為輸出信號的主瓣寬度,D 為天線尺寸。上式表明SAR 理論上可達到的方位向極限分辨率。

■1.4 距離徙動校正

由于SAR 與目標之間的相對運動,同一個點目標會出現在相鄰幾個距離門的回波中,SAR 回波信號的這一特性稱為距離徙動[4]。顯然,在SAR 成像過程中,同一目標在不同慢時間上距離脈沖壓縮后的峰值不在同一時刻,距離壓縮后的信號是一條弧線,如果繼續進行方位向壓縮必然對圖像質量有較大的影響。而在距離-多普勒域中,同一距離向不同方位向的點目標的表達式是一樣的,即這些點可以在距離-多普勒域一起進行校正。

距離-多普勒域中的距離徙動為:

其中fa為方位上的頻率。不同成像算法的主要區別就在于距離徙動校正實現方法的不同。如在距離多普勒算法中,將距離壓縮后的信號沿慢時間進行傅立葉變化,進入距離-多普勒域。在距離-多普勒域中對同一距離不同方位的目標一起完成距離徙動校正。此外,對于徙動軌跡不在采樣點上的問題則采用插值方法解決。一般來說,要求殘余的距離徙動校正誤差要小于整個合成孔徑上的距離分辨率[5],即

其中:det rend()?是去趨勢函數,rε是距離誤差。

經過上述距離、方位匹配壓縮處理,就完成了對雷達回波的R-D 成像處理。

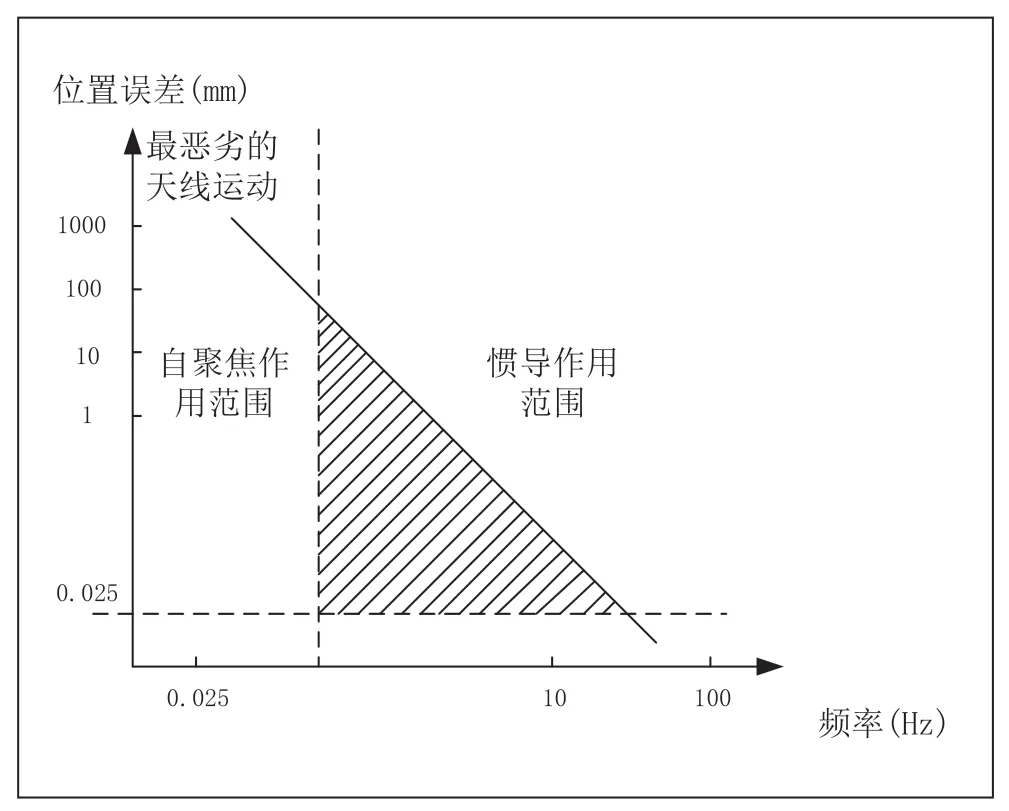

■1.5 運動補償的作用范圍

SAR 運動補償可以分為基于慣性測量元件和基于回波數據的自聚焦方法。Sandia 實驗室給出了兩種方法的各自作用范圍,其中自聚焦算法可以校正由天線運動所引起的低頻相位誤差,而運動傳感器(通常為慣導系統或慣導/衛星組合系統)可校正由天線運動所引起的高頻相位誤差,兩者互為補充,以獲得高質量的圖像[6]。

圖4 慣導與自聚焦作用范圍

2 機載SAR 運動補償分析

■2.1 運動補償概述

在介紹SAR 的概念及原理時,一般假定飛行平臺勻速平飛或已知載機運動規律。但實際上載機受其設備性能、氣流等隨機因素的擾動,不可避免地偏離理想狀態。機載SAR 的運動誤差主要包括平動誤差和轉動誤差,其中平動誤差包括載機沿航向的加速度不為零和載機沿徑向速度不為零,平動誤差對雷達回波信號的影響包括相位誤差、抽樣誤差和信號包絡的距離延遲;轉動誤差指載機存在偏航、俯仰、橫滾的角運動,將造成天線平臺姿態變化,產生天線指向誤差[7]。上述運動誤差會改變回波信號的相位和幅值,導致SAR 圖像的分辨率損失、幾何畸變和對比度損失。因此在成像過程中需要消除各種運動誤差的影響。

SAR 運動補償一是利用載機上的運動傳感器測得運動參數進行補償,以克服運動誤差中的高頻成分;二是基于回波數據估計出相位誤差并進行補償,以克服殘留的低頻相位誤差。即通過對SAR 相位中心運動狀態的精確建模和測量,對獲得的回波信號進行準確的相位修正,最終實現高質量的圖像。

■2.2 平移運動誤差及補償[8]

(1)地速方向誤差

在一個合成孔徑周期中,如果載機航向速度分量發生變化,會導致回波信號方位向的非均勻采樣,并影響回波多普勒信號的調頻斜率,從而影響成像質量。因此一般需要用慣性傳感器輸出的速度信息去控制脈沖重復頻率。

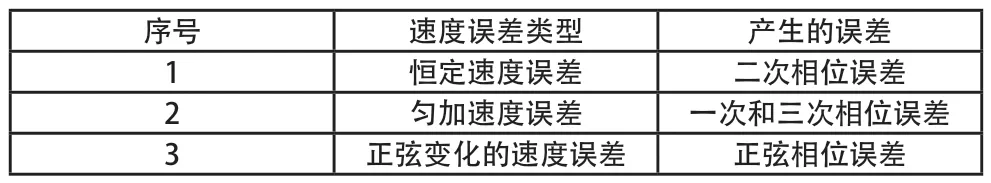

表1 地速誤差情況

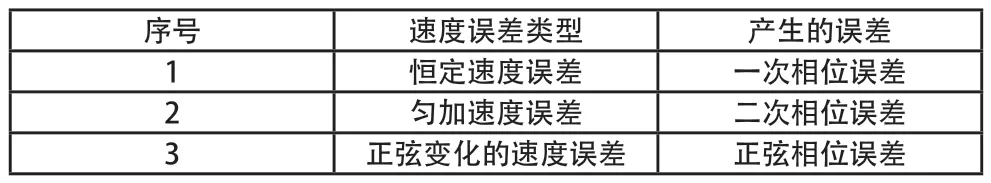

(2)視線方向速度誤差

同上述分析,視線方向速度同樣可能存在恒定速度誤差、恒定加速度誤差和正弦變化誤差三類,實際中最可能出現的是沿視線方向的正弦擺動。

表2 視線方向速度誤差情況

(3)平移運動誤差補償

利用載機上安裝的運動傳感器(如慣導或慣導/GPS 組合系統),直接測量天線相位中心的運動數據以確定運動誤差,進而將其造成的影響從雷達數據中加以消除。

■2.3 角運動誤差及補償

(1)角運動誤差

角運動誤差受天線波束指向影響,一般不改變載機與目標間的位置關系,既不影響回波信號的多普勒歷史,而容易造成回波多普勒頻率的擺動或者使回波信號的幅值產生調制,會影響圖像的信噪比、對比度等成像指標。

(2)角運動誤差補償

利用載機上安裝的運動傳感器直接測量天線相位中心的運動數據,并確定天線的指向誤差,進而利用天線的伺服系統調整和穩定天線指向。

■2.4 基于回波數據的自聚焦補償

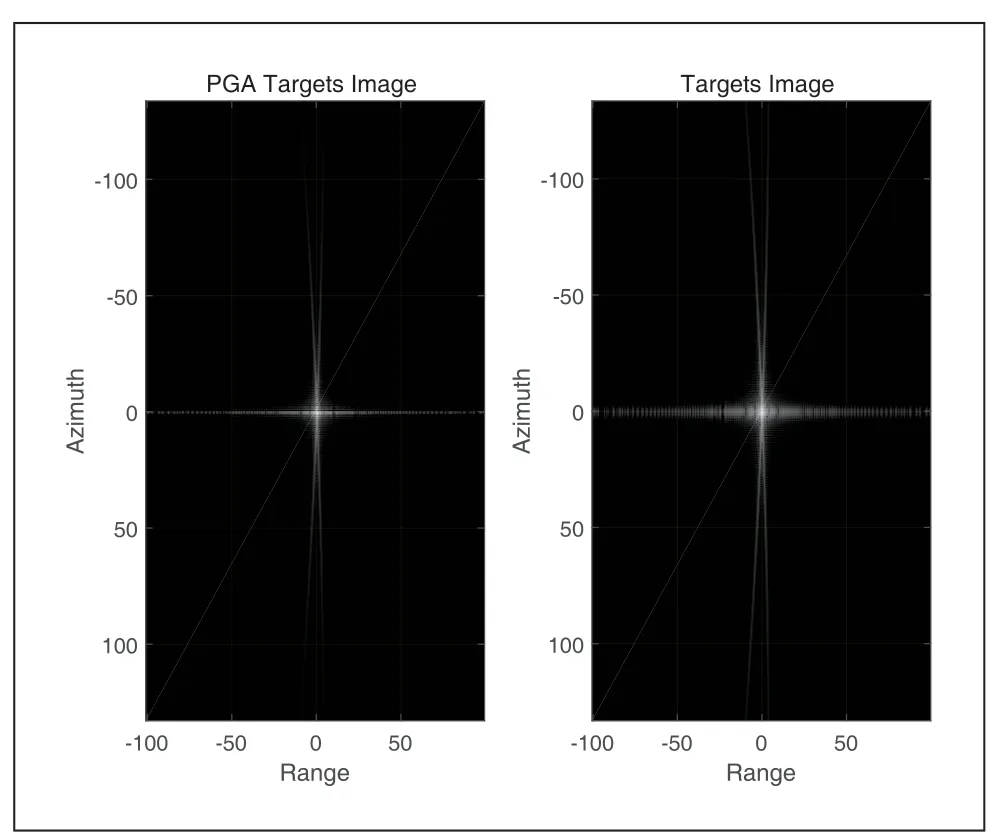

(1)PGA 自聚焦算法

基于運動傳感器的運動誤差補償后,殘余相位誤差仍會對成像質量產生嚴重影響,所以在高分辨率成像過程中還需利用自聚焦算法對成像數據再次進行相位補償操作。自聚焦算法作為常用的相位補償方法,能有效去除方位向上的相位誤差。其中Sandia 實驗室提出的相位梯度自聚焦算法[9](Phase Gradient Autofocus,PGA)就是一種典型的自聚焦算法,可以校正除一次相位誤差以外的任意階相位誤差。PGA 算法巧妙利用了相位誤差在距離向的冗余性,得到相位誤差梯度線性無偏最小方差估計,再通過積分得到方位向的相位誤差,最后在回波信號中進行補償。

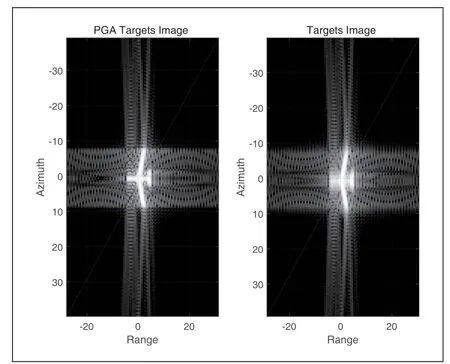

(2)PGA 自聚焦算法效果對比仿真

依據PGA 算法的距離門選取、圓周移位、加窗、相位梯度估計和重復相位梯度估計和校正等具體實現步驟,仿真了在二次相位誤差影響下點目標和面目標有無PGA 的效果對比,結果如圖5、圖6 所示。很明顯,經PGA 自聚焦算法補償后,點目標和面目標的聚焦效果和圖像對比度都得到很大程度的提升,成像效果理想。

圖5 點目標有無PGA 對比圖

圖6 面目標有無PGA 對比圖

3 結束語

SAR 雷達的技術優勢已經引起國內外的廣泛重視。隨著高分辨率甚至超高分辨率成像需求的不斷產生,必然對成像技術和運動補償技術提出更高的技術要求。為此,關注SAR 成像過程中的誤差產生機理,基于運動傳感器和基于回波數據的綜合運動誤差補償機制,各種成像算法的適用范圍和優缺點,同時緊密結合人工智能、深度學習等技術的發展,可為實現機載SAR 的高性能和智能化提供有力的技術支撐。