校園改造提升中的文化脈絡和人文氣息

——以北京財貿職業學院建筑及景觀提升城市設計為例

陳瑩 金國紅 李昂

0 引言

當代大學教育正經歷深刻變革,學習方式與知識傳播模式的演化、研究機構與學科發展的更新、校園生活與社交空間的轉變使校園空間迎來新的機遇與挑戰。北京財貿職業學院(以下簡稱“財貿學院”)校區建成于20世紀80年代,在功能區劃、建筑格局和環境空間方面體現了當時的教育模式。近年來,教育理念及教學模式幾經更迭,而褪色的墻面、單一的空間布局仍保留著原有記憶。

1 新舊之思:現代教育背景下的校園外部空間

20世紀80年代,大學校園首先應滿足教學、住宿和學生活動等基本功能需求。財貿學院采用南北向軸線串聯這三個功能區的布局方式,通過現場調研可得,簡明的功能區劃、界限清晰的道路、片段化的封閉綠地及單一的建筑入口空間等傳統模式,僅提供了校園生活的初始路徑,缺少功能性庭院及中尺度社交空間。

交流和體驗成為當前校園生活的必要條件,教育模式和空間塑造的適當超前可激發學生的活力和創造力。基于財貿學院原有總體規劃,致力于打造脈絡清晰、開放共享、必然性與偶然性相生的校園外部空間。

2 重構校園:城市性空間

近年來,實行新高考改革省份的高中學校廣泛采用“走班制”教學模式,自主學習模式衍生的背后是希望師生在課上與課下均得到同等重視,即“教育無處不在”。師生應更主動地成為空間的支配者,而非傳統意義上的使用者,從而實現人與空間的互動。財貿學院改造從師生的切身需求和體驗出發,旨在將傳統封閉的校園空間改造為多層次開放復合的體驗空間。

財貿職業學院入口禮儀性廣場是由主教學樓與電教館圍合而成的L形院落空間(見圖1),尺度巨大的廣場既是主軸線序列的重要景觀節點,又是校園風貌提升的重點,其雖提供了充足的集會空間,但植被難以覆蓋形成樹蔭,同時缺少必要的停留空間,成為面積與利用率成反比的低效場所。

圖1 改造前校園布局

在改造過程中強化既有南北向主軸線,結合學校長期規劃在廣場西側新建科技樓,與主教學樓、電教館共同構成品字形布局(見圖2),既隱喻東西向次軸,又體現出入口處軸線的序列感,在十字軸相交處設置旗桿和校徽,兩側布置旱式噴泉,采用休閑步道串聯道路與綠化,營造開放、交流的空間場景(見圖3)。

圖2 改造后的品字形布局

圖3 改造后的景觀軸

主教學樓南側區域弱化南北向主軸線,設置宿舍樓與學生中心,構建藍綠交織、清新明亮、多組團集約緊湊的生態布局,營造舒適宜人的研討氛圍(見圖4)。

3 場所記憶:建筑形象

3.1 校門

改造前的財貿學院校園邊界清晰,道路受傳統規劃布局制約自由度較低。因校門扮演著校園的“門面”角色,原有具象的校門已無法適應新時代建筑審美需要。通過保留原有校門元素,力求在延續校園歷史文脈的同時滿足教學與學科發展需要,重新利用原矗立在主教學樓前3m高的景觀石,將其置于校門中間形成標志性景觀(見圖5~7)。

圖6 現狀具象構成的大學校門

圖7 改造后簡約現代且具有標志性的校園北大門及主教學樓

3.2 主教學樓

改造后的主教學樓立面保留原有方窗的律動,以豎向三段式布局體現校園建筑的文化屬性,展現端莊典雅的校園形象。通過虛實結合的立面營造視覺焦點,增強校園空間活力。

3.3 校園交通流線

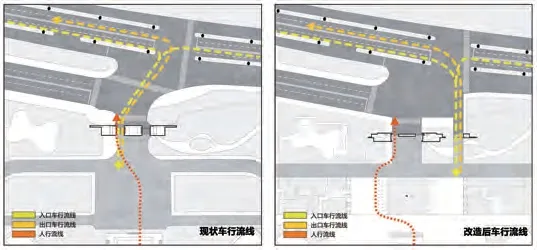

校園交通流線以車行流線為主,人行流線被弱化,雖提高了通行率,但易導致校園空間失去了原有活力與安全性。因后期建設的通燕高架輔路設置的路口偏東側,導致機動車需掉頭才能進入校園原有北側主入口,且與人行路形成交叉,與校方溝通后建議在入口東側增設1處機動車出入口,既可解決機動車掉頭進入校園的問題,又實現了人車分流(見圖8)。

圖8 車行流線改造前后對比

車輛駛入校園后就近進入地下車庫,避免在校園內部穿行。利用步行道、廣場、綠地及建筑連廊等打造慢行交通系統,還路于師生,形成人行交通網絡,使校園共享的步行空間得到拓展和延伸。通過步行道與景觀一體化設計,營造充滿活力與生氣的生活空間以滿足師生休憩、交流、鍛煉等需求。

3.4 圖書館

圖書館通過對建筑構件與材質進行細節處理,使原本勻質的立面呈現多層次的空間關系,凸顯校園圖書館的文化氣息。入口處臺階結合階梯狀綠化,與圖書館前廣場銜接,起到引導人行流線與烘托校園氛圍的作用,外立面豎肋覆層呈垂直條狀,宛如竹卷書簡,設計與空間功能相契合。圖書館前廣場空間保留文苑原有元素,增加活力共享空間,與南北向主軸景觀形成東北向次軸,豐富校園空間(見圖9)。

圖9a 改造前

圖9b 改造后

圖9 圖書館改造前后對比

4 立體校園:四院一體的校園格局

校園用地呈梯形,在長約300m南北向主軸線上依次布置書院、商苑、文苑,西北側布置體苑。通過打造多功能復合空間強化校園實體空間與視覺空間的聯系,各院落空間自然過渡創造更多駐足體驗的可能,為營造24h豐富的校園生活提供場所。

1)運動場所 將原有籃球場置于學生中心屋面,結合屋頂高差設置休息座椅,升高的圍擋成為天然的露天劇場背景,可看可觀可演,共同構成屋頂小型室外演繹中心。原有籃球場采用局部下沉的設計手法,營造輕松活潑的校園空間運動氛圍,地景式的半戶外開放式設計為學生提供充足的活動空間以滿足多樣化需求(見圖10)。

圖10b 改造后

圖10 籃球場改造前后對比

2)宿舍客廳 遵循“公共、活力、共享”的設計理念,結合學生市集、輪滑比賽等活動,將樓間開放空間打造為宿舍客廳,為學生提供更多的社交、休閑空間(見圖11)。

圖11a 改造前

圖11b 改造后

圖11 宿舍前區改造前后對比

5 開放空間:室內外相互滲透

宿舍樓首層為公共活動空間,植入共享洗衣等功能,將其打造為現代活力的住宿空間。將宿舍樓前廣場改造為共享空間,圍繞中央庭院布置主要功能,通過連續的綠化景觀連接宿舍樓及室內外空間。色彩方面既強調個性化又強調全局觀,原有校園建筑以灰、綠色調為主。

宿舍樓裸露的室外空調機嚴重影響建筑形象。通過景觀設計和綠化種植構建人性化、多層次的校園環境,軟化厚重硬朗的建筑空間,營造積極而舒適的學習交流場所。統一中富有變化,韻律中蘊含活力,活潑素雅的風格隱喻學生的朝氣蓬勃(見圖12)。

圖12a 改造前

圖12b 改造后

圖12 宿舍樓間改造前后對比

6 結語

正如每個城市都有自己的歷史,每所學校期待擁有自己的人文積淀。在保持傳統建筑“和諧得體”的同時適度創新,有助于校園空間環境和建筑功能的不斷演化與多元發展。創造偶然的行走路徑,與連續的校園空間產生共鳴,使校園充滿趣味與活力(見圖13)。采用架空、穿插、拼疊、錯位等設計手法,使建筑成為聯系校園功能及區域的紐帶,打造多層次開放復合的體驗空間。同時,校園空間從被動的需要,轉化為行為的主動創造,總體利用效率也得以提升。

圖13 改造后的北京財貿職業學院鳥瞰效果