腰椎間盤突出癥切除術后患者下肢深靜脈血栓形成相關因素分析及康復護理策略

夏林林,徐小琴,王 霞,陸燕華

(南通市第三人民醫院 江蘇南通226001)

腰椎間盤突出癥是骨科較常見的疾病,多因外界力量直接作用,導致腰椎間盤纖維環發生破裂而向外突出,臨床以下肢放射性疼痛、間歇性跛行、腰痛等癥狀為主[1]。近年來,隨著椎間孔鏡微創技術日益成熟,半椎板切除術通過將突出的椎間盤與黃韌帶切除,改善患者局部壓迫癥狀,促使其功能恢復,具有安全性高、損傷小等優勢,成為臨床外科治療首選[2]。深靜脈血栓形成(DVT)指深靜脈腔內血液異常黏附、沉積,導致血液回流障礙[3]。相關文獻資料顯示,切除術后DVT發生率為39%~75%,由此引發的肺栓塞是脊柱外科術后患者主要致死病因[4]。依此得出,術后下肢DVT的防控康復護理在縮短患者術后機體康復時間、提高肢體功能恢復中意義重大[5]。本研究對120例腰椎間盤突出癥行切除術治療患者DVT發生的相關危險因素進行Logistic分析。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2020年7月1日~2023年2月28日收治的120例腰椎間盤突出癥行切除術治療患者作為研究對象。納入標準:①符合《腰椎間盤突出癥診療指南》中腰椎間盤突出癥診斷標準[6];②符合切除術適應證;③年齡>18歲;④患者或家屬已簽署知情同意書。排除標準:①合并自身免疫性、傳染性疾病者;②合并心、腦、腎等器官功能不全者;③近期有腹腔、胸腔、顱腦等大型手術史者;④視聽力、溝通能力等障礙者。120例腰椎間盤突出癥患者中,男69例(57.50%)、女51例(42.50%),年齡:>60歲72例(60.00%),≤60歲48例(40.00%);受教育程度:高中及以下66例(55.00%),中專或大專41例(34.17%),本科及以上13例(10.83%);DVT:有31例(25.83%),無89例(74.17%)。

1.2 調查工具 本研究使用橫斷面研究法,責任護士于患者術后進行相關調查。①一般資料:年齡、性別、受教育程度、體質量指數(BMI)、病程、手術時間、術中出血量、術后臥床時間、恐動評分、麻醉方式、術后疼痛評分、術肢腫脹。②恐動評分:采用恐動癥評分量表(TSK),共17項條目,使用Likert 4級評分法,每項條目滿分為4分,總得分0~68分,分數越高說明患者運動恐懼信念感越嚴重,Cronbach′s α為0.933[7]。③疼痛:采用數字疼痛分級法(NRS)對患者疼痛程度進行綜合評估,滿分為0~10分,輕度1~3分,中度4~6分,重度7~10分,分數越高說明疼痛敏感程度越高,Cronbach′s α為0.912[8]。

2 結果

2.1 患者下肢DVT單因素分析 見表1。

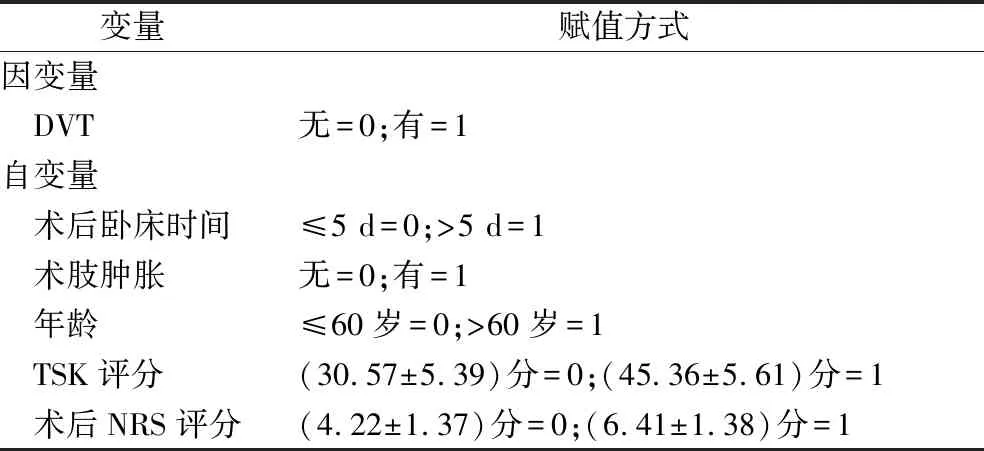

2.2 患者下肢DVT獨立影響因素變量賦值表 見表2。

表2 患者下肢DVT獨立影響因素變量賦值表

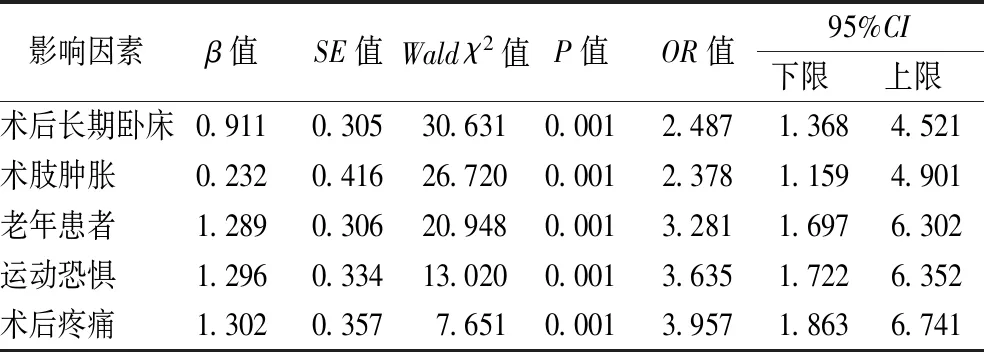

2.3 患者下肢DVT相關因素的Logistic多因素分析 見表3。

表3 患者下肢DVT相關因素的Logistic多因素分析

3 討論

本研究發現,腰椎間盤突出癥切除術治療后臥床時間>5d患者DVT發生率為83.87%(P<0.05)[9]。切除術后患者需臥床休息,四肢、軀體等活動量下降,靜脈瓣膜功能呈衰退趨勢,機體血液黏稠度增加,紅細胞呈大量簇狀聚集,導致下肢深靜脈血液呈瘀滯狀態[10]。加之長期臥床,對髂靜脈、下腔靜脈、股靜脈等產生壓迫,增加了DVT發生率。因此,護理人員術后應鼓勵患者早期行床上被動、主動及下床活動[11]。待患者意識清醒后,將其床頭調高40°~60°,協助進行膝關節屈曲、伸直;踝關節跖屈、背伸;髖關節外擴、內旋等被動活動,根據由遠及近的按摩原則,以適當力度對患者股四頭肌、股二頭肌、腓腸肌等下肢肌肉群進行漸進式放松按摩,協助患者進行雙足向外、向內等翻轉,每次15~20min,每天2次康復活動。囑患者進行下肢肌肉群組放松(5s)、收緊(5s)主動放松運動,每次10min。遵醫囑指導患者進行減壓彈力襪的正確穿戴,5d更換1次,持續干預2周。穿戴過程中,密切關注下肢皮膚顏色、溫度等情況。

本研究結果顯示,術后患肢腫脹患者發生DVT風險高于未發生腫脹患者(P<0.01)。患者腰椎間處骨骼受手術有創刺激,神經系統應激作用,增加了下丘腦垂體利尿激素的分泌,致使機體水分含量驟增,而機體對水分的吸收與代謝功能出現乏力,大量纖維蛋白于創口周圍蓄積,加重了機體內氨基酸氧化程度,術側患肢易發生不同程度腫脹,局部血液循環受阻,機體感知覺功能遲鈍,增加了肌肉萎縮、粘連及DVT發生風險。護理人員手術結束48h后,于腫脹患肢的中心點向四周,以適宜力度進行按摩揉搓,每天2次,每次20~30min,連續3d[12]。待患者術肢運動功能恢復后,使用局部冷敷的方式減輕患者腫脹程度。無菌軟毛巾包裹冰袋,置于創口周圍腫脹處,3次/d,每次持續冰敷10~15min,避開腹部、足底、心前區等,避免引起腹痛、心律失常等繼發性冷凍傷,連續冰敷2d。第3天,給予50~60 ℃的熱水袋進行局部熱敷,熱敷過程中,需密切關注皮膚顏色、狀態,避免發生燙傷,每次熱敷時間控制在10~15min,3次/d,連續2~3d。遵醫囑給予患者紅外線局部腫脹部位照射治療,照射燈頭距離創面20~30cm,避免過近發生灼傷,每次照射時間預設為30min,3次/d。通過術后早期按摩、冰敷、冷敷及紅外線照射等干預,加速患肢局部血液循環,促使患肢迅速消腫,減輕下肢靜脈壓力與負擔,降低術后DVT發生風險。

本研究結果顯示,腰椎間盤突出癥老年患者術后DVT發生率偏高(P<0.05)。與青壯年患者比較,老年患者因血管腔壁呈老化狀態,機體內多系統、多器官易發生器質性病變,血液處于高凝狀態,降低了心臟血液輸出量,回心血量緩慢或受阻,對靜脈壁產生損傷,促使血小板中活性物質釋放分泌增多,觸動凝血系統,致使靜脈墻壁上方的血小板和白細胞過多附著沉積,增加下肢DVT發生風險。針對此類患者,護理人員需密切監測其凝血功能、血壓、血糖等生化指標變化情況,必要時遵醫囑給予針對性處理[13]。動態監測患者呼吸、心動圖、體溫等生命體征情況,及時給予相應改善措施。關注患者下肢外表皮膚溫度、顏色、腫脹及有無酸痛感知,定期協助患者翻身,避免長期對局部皮膚壓迫。告知患者家屬采用正確的手法對患者受壓下肢、臀部等位置進行按摩,預防腘靜脈長期受壓。

本研究結果表明,切除術后TSK評分越高患者DVT發生率越高(P<0.01)。運動恐懼指患者在疼痛傷害應激刺激下,機體易感性增強,對軀體活動產生抵抗心理的特殊情況。主要是由于患者自身對疾病、術后康復鍛煉重要性與必要性等知識了解較少,擔心運動或抻拉會導致患處癥狀惡化或加劇,影響術后恢復效果,進而對醫護人員的臨床干預與功能康復鍛煉的配合依從度削弱,不僅容易錯過術后最佳訓練恢復時期,延長術后機體康復時間,還會增加下肢DVT、消化系統等并發癥[14]。提示護理人員需將腰椎間盤突出癥疾病成因、并發癥、切除術目的、步驟、危害性、術后康復鍛煉的重要性與注意事項等相關疾病健康知識,以PPT、有聲視頻等形式對患者或家屬進行詳細講解,建立良好的交流溝通關系,糾正患者對術后康復活動的錯誤認知。同時,護理人員在心理科醫生的協助下,以熱情親和的態度,主動與患者進行談話,引導其闡述干擾自身心理狀態的不良因素。在其表達過程中,護理人員需耐心傾聽,站在患者角度思考相關問題,適當給予言語安慰與支持,指導其通過聆聽音樂、觀看娛樂視頻等方式轉移注意力,協助患者宣泄焦慮、恐慌等不良情緒,提高臨床康復鍛煉的依從性。同時,護理人員還可借助以往術后康復護理成功病例對患者或家屬進行分析講解,協助其樹立戰勝疾病的信心,減輕運動恐懼感,提高患者對術后康復活動積極與主觀能動性,增強自我康復鍛煉效能。

此外,本研究還發現,腰椎間盤突出癥術后患者高敏感度的疼痛導致DVT發生率提高(P<0.01)。疼痛是機體在神經調節物質和神經遞質共同作用下,傳導通路和中樞敏感度提升,從而發生多種復雜反應的過程。切除術后創傷應激刺激下,患者多伴隨疼痛,不僅造成機體多種不適反應,還會誘發高血壓、高血脂等,對患者免疫抵抗及新陳代謝等產生直接影響,不利于創口愈合與肢體活動,導致下肢DVT。術后護理人員需協助患者將患側肢體擺放至功能位,預防二次傷害或污染,避免因局部腫脹與缺血等誘因造成的疼痛。詢問患者疼痛感知情況,對存在疼痛但仍在承受范圍內者,告知其屬于正常現象,無需采取干預措施,2~3d可自行消失。指導患者通過聆聽音樂、病友間交流等方式轉移對疼痛的注意力。對疼痛超過自身承受范圍者,必要時可遵醫囑給予嗎啡、阿片類鎮痛解痙藥物,有效控制患者術后對疼痛的感知,提高其舒適度,降低對運動的抵抗心理,預防下肢DVT。

綜上所述,腰椎間盤突出癥切除術后患者下肢DVT的影響因素較多,其中臥床時間、術肢腫脹、年齡、運動恐懼及疼痛等為獨立危險因素。護理人員需指導患者早期進行被動、主動康復活動,借助冷、熱敷等手段減輕術肢紅腫、水腫,密切監測患者生命體征、術肢外表皮膚情況,及時采取相應護理措施。強化患者對于疾病知識與術后康復鍛煉認知度,減輕其對康復活動的抗拒感,積極采取術后疼痛管理措施,提高舒適度,預防術后下肢DVT。