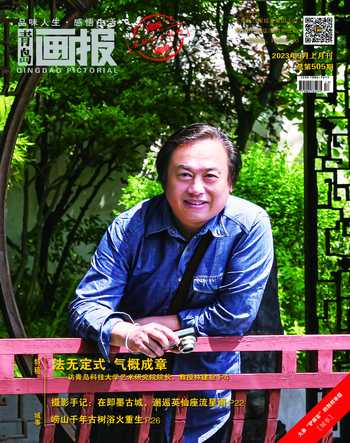

法無定式 氣概成章

李宜臻

著名詩人紀宇在評價林建業時說:“建業者,豈怕寂寞;耐住寂寞,始能建業。”畫家林建業始終不懼寂寞、不甘平庸,他以創新的理念和思維在繪畫藝術的漫漫長路上溯流窮源、融匯中西、義無反顧、一路前行……

從小人書上的連環畫啟蒙到大學主修油畫,再到如今專攻彩墨,兩者兼長的藝術創作,林建業的繪畫之路正如一幅多彩的織錦,交織出他在藝術世界中的執著和探索……

近日,林建業走進“青島畫報會客廳”,接受本刊記者獨家專訪,講述了自己在藝術道路上的點滴過往。

小人書連環畫開啟繪畫之旅

林建業的藝術之路啟蒙自小人書上的連環畫。回想童年,林建業坦言自己性格內向,不愛說話,但內心卻充滿了對繪畫的熱愛。“或許是受到父親對書法鐘愛的影響,我從小也喜歡寫寫畫畫。”用過的作業本、課本上的留白位置成為了林建業涂鴉的首選之處。隨著時間流逝,母親向朋友借來的古籍線刻本成為了他繪畫臨摹的新素材。從海派十大名家作品到鳥類動物再到山川古跡,一次次地勾勒,激發著他對繪畫藝術的渴望。

升入初中后,母親支持林建業的熱愛,為他找到專業的老師進行指導,拜著名畫家姜寶星先生為師,自此開始了系統專業的訓練,這讓林建業的繪畫之路進入了一個新的階段。從臨摹連環畫原稿尺寸單頁,到完成后對著燈光與A4紙張大小的原稿單頁進行透光比照,林建業開始嚴格系統地訓練自己的造型能力。鉛筆起稿、毛筆勾線,反復對比,這一段的刻苦訓練使得他的造型能力在同齡人中脫穎而出。

初中畢業后,由于符合當時的留城就業條件,林建業考入隸屬于青島市文化局的青島市美術設計公司當“學徒工”,每天的工作是用“地排車”拉著木質梯子繪制矗立馬路邊的宣傳路牌,在那時,這種以工農兵人物為主題的宣傳路牌俗稱為“大牌子”。林建業求學時練就的扎實造型能力在高空繪制巨幅人物形象時得到了體現,“宣傳畫最高超過12米,用油畫顏料繪制,為了精準還原樣稿,我們在畫稿和路牌上打上九宮格輔助繪制,我的造型能力和油畫塑造能力在那時得到很好地鍛煉。”

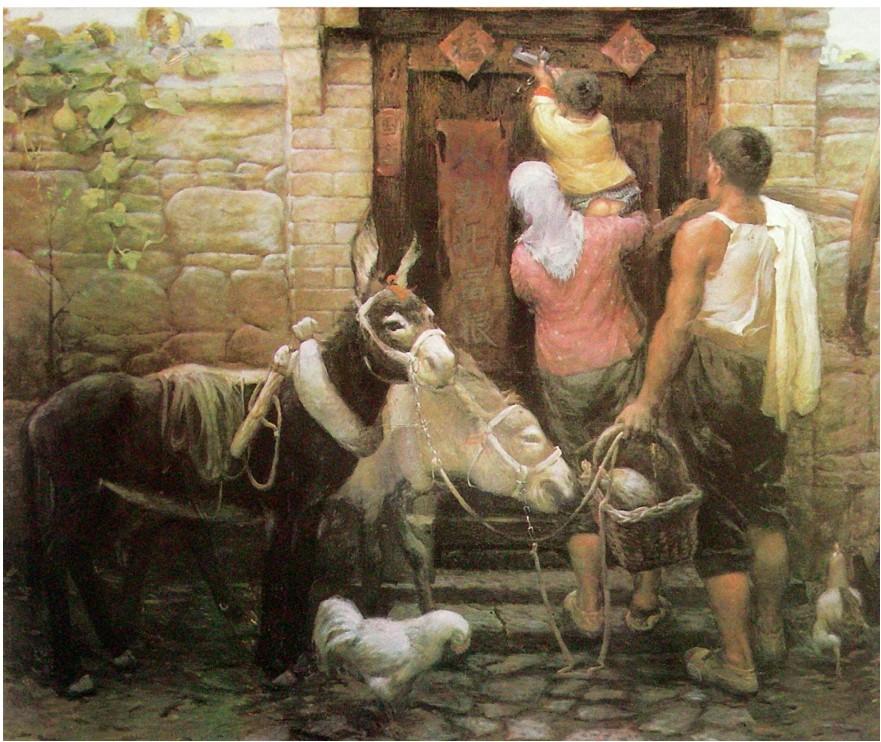

1978年夏天,從“學徒工”進階為“熟練工”的林建業被恢復高考的浪潮所吸引,身邊陸續傳來同學被高校錄取的消息,點燃起林建業繼續求學的想法。工作之余,林建業投身備考,與畫友們一同在母校青島九中禮賢樓美術組練習起了石膏像、景物和水粉,研究起了素描、色彩。經過兩年的刻苦練習,1979年,林建業成功考入山東藝術學院,成為了趙玉琢、呂品、張洪祥、陳皋、李振才、曹昌武、曲志剛等著名畫家親授的山東藝術學院首屆本科生。進入高校后,在全面系統地研究學習了藝術理論和繪畫實踐的基礎上,林建業高質量的完成了一系列習作和創作。林建業23歲創作的作品《一家子》,再現了膠東地區農村一家人勞作一天、傍晚收工回家的溫馨場面,這幅發表于山藝校刊封面的作品,如今已被山東美術館收藏。而另一幅作品《童趣》,描繪了孩童頑皮“頂羊”的畫面發表于1983年的《人民日報》,因其作品反映出了濃厚的生活氣息和強烈的時代精神,在當時產生了一定的影響。

大學畢業回到青島后,林建業跟隨恩師姜寶星來到青島市工人文化宮,從事美展組織工作并分管職工彩畫研究會,多次組織全市范圍的美術作品展覽,其中的《青島美畫展》晉京和赴省會展覽,均產生了較大的影響。1989年底,林建業跟隨姜寶星先生在青島經濟技術開發區創建了中國首家專業油畫院——青島油畫院。1998年,青島科技大學擬成立藝術學科,林建業以人才引進的方式調入青島科技大學,成為一名藝術教員,并陸續擔任了廣告系主任、美術系主任及藝術學院院長的職務。這期間,林建業經友人引薦拜見了清華大學資深文科教授、博士生導師、青島籍著名畫家杜大愷先生,并為杜先生獨具特色的作品風格所折服。“杜先生的作品并非傳統套路的中國畫,其作品中精煉而克制的墨線,似彩似墨的清雅色調,簡約但并不簡單的畫面空間,雅靜、輕松與雍和的畫面美感以及畫面的整塊性構造,都將墨與色牢牢控制在畫面獨特的灰色主調中。包括畫面體塊之間每一個邊緣線的精心布局,以及細節的獨具匠心,都使我十分向往和敬佩。”2013年,在高校間交流與合作的框架下,林建業來到清華大學,幸運地成為了杜大愷教授的訪問學者,研究方向為“水墨創作與研究”,之后又擔任清華大學杜大愷(首屆)書畫高級研修班助理,這段難得的訪學經歷使林建業重新定義了當代水墨在其藝術人生中的位置。

中西合璧,“水陸”兩棲

“中華文明有五千多年的歷史,有自己獨特的文化,其文化的影響對國人來說刻骨銘心,是其安身立命的信托。近百年來西風東漸,國人意識到中國是世界的中國,中國以外還有別樣的文化,是與中國(文化)不同的文化,這個文化的歷史同樣悠久,而且在當今的世界中占有重要地位。國人開始了同時面對兩種文化的生存現實,就藝術而言,這應該是‘兩棲藝術家的生態現實。”杜大愷先生曾這樣分析中西藝術文化背景,并且認為林建業也是像徐悲鴻、林風眠、劉海粟、吳冠中這類“兩棲藝術家”代表人物的追隨者。

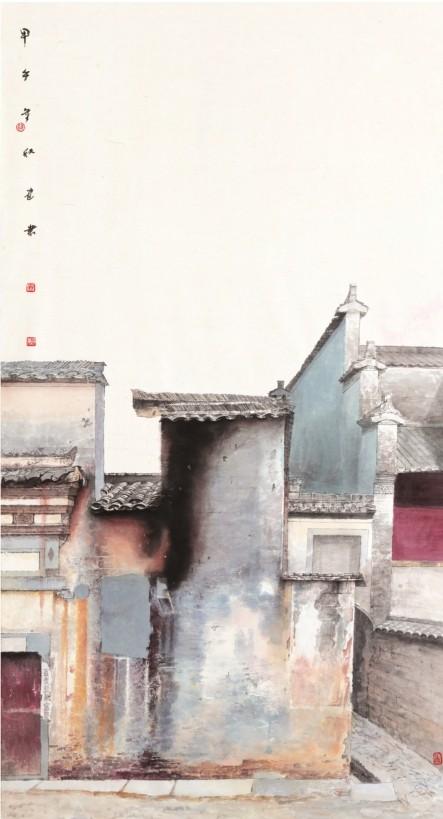

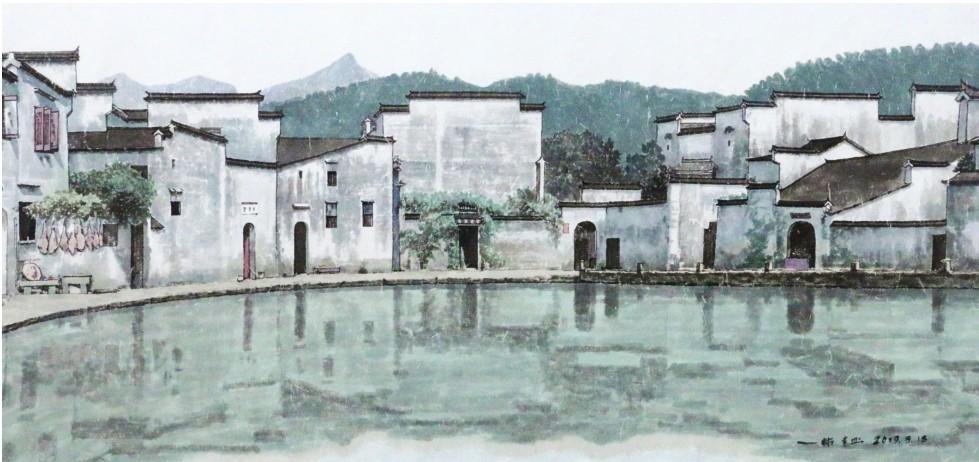

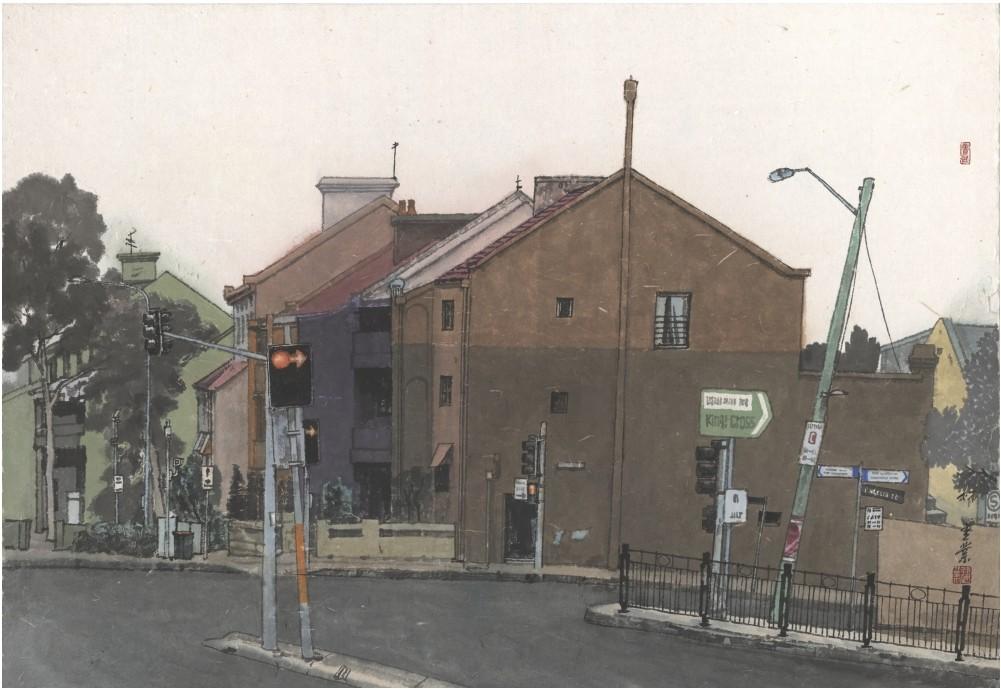

通過清華大學訪問學者的經歷,林建業融合自己的特長探索形成了自己專屬的繪畫思維:以中國繪畫材料和技法,結合西畫觀念和畫面構成表現出以空白為底、以線造型、平面性、裝飾性和似與不似的繪畫理念作為藝術標準的新的畫面特征。“這是一種新水墨和彩墨的創作思維,它不設底線,敞開胸懷,不限制在既成傳統模式的固守范式中。因此我從實踐與理論兩個方面,重新梳理傳統模式與當下社會的內在關聯與意義,力圖呈現當代彩墨新秩序的重構。”

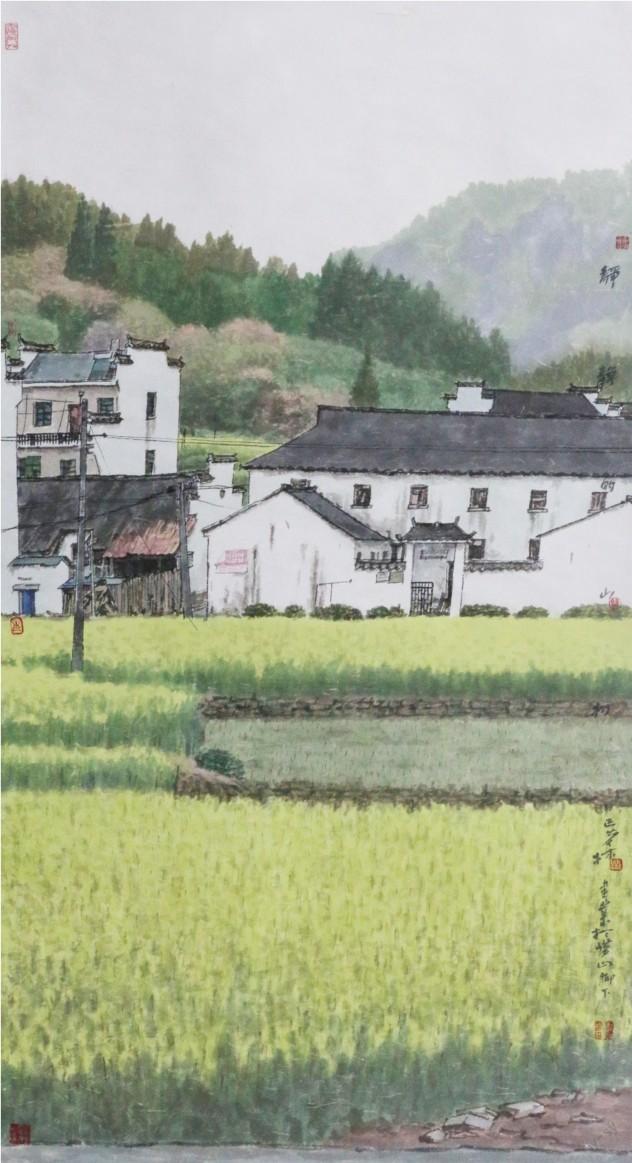

勤于實踐一發而不可收,林建業在兒時練就的線描功底派上了用場,晝夜蕩漾在紙墨與色彩塑造的美輪美奐的視覺盛宴上,從城市游港到鄉間民居,從澳大利亞街景到法國古堡,其中林建業對江南徽派民居與水鄉古鎮景色最為青睞,粉墻黛瓦及馬頭墻的裝飾搭配呈現出的精致的美妙景色,使林建業感受到秩序、神秘與古韻交織,啟迪著創作靈感。正像杜先生所說:中國的民居,愈近江南,愈多女性的風韻,同樣是黛瓦粉墻,安徽則清麗奇詭……江浙一帶卻嫻雅秀通。

因此,那些作為配景之物的江南建筑元素都成為畫面秩序構造的主體元素,而作為一種美學結構,林建業也力求將中西合壁的個性化彩墨語言其表現過程,折射到自己對現實自然的美學理解上去。

作為藝術家,林建業感覺到了一種責任感,“樵村漁浦,我背著畫夾到各處去采風寫生,畫我所見,通過畫筆記錄不同地域的特色景象,將一些隨著鄉村改造過程中極易消失的物象記錄下來,這是我的義務也是我的責任。”

打造當代藝術雙年展,樹立文化品牌

目前,林建業主要精力都用于第六屆青島國際當代藝術雙年展(以下簡稱青島國際雙年展)的籌備工作當中。作為總策展人,林建業從雙年展的創意、策劃、推介到布展等,帶領團隊使每一屆展覽都精彩無限。

青島國際雙年展活動是2017年由中共青島市委宣傳部指導,在青島市文學藝術界聯合會、山東省美術家協會當代藝術委員會、青島市美術家協會共同支持下打造的青島文化藝術品牌,通過五屆的成功舉辦已經在東盟地區及國內當代藝術界產生了深遠的影響,數次被列入青島國際時尚城建設項目和青島市文藝精品扶持項目。

青島國際雙年展以青島為基地,鏈接東盟10國和東北亞區域國家,重點覆蓋國內華東、華北和東北地區,展現了青島作為新一線城市的文化軟實力。為了盡快營造區域當代藝術創作氛圍,夯實當代藝術創作基礎,提升公眾當代藝術欣賞水平,青島國際雙年展前五屆采取每年舉辦一屆的展覽方式,從第六屆開始由“年年展”調整為“雙年展”。

縱觀之前舉辦的五屆展覽,青島國際雙年展正在被國內外越來越多的業界人士所認知關注和贊助支持,就征集作品和展覽的規模來看,從五年前第一屆的投審作品近700件到去年第五屆投審作品3000余件,從第一屆參展藝術家來自5個國家和國內6個地區到第五屆參展藝術家來自20多個國家和國內多個省市,展覽的影響力在逐漸提升。

本屆展覽路徑為:“時尚引領、當代驅動、藝術支撐、文產共贏”,展覽主題為“智匯·共生”,就是強調以作品形式描繪人類如何應對全球危機,體現同舟共濟、守望相助、拯救生命、命運與共的價值理念,用精彩的當代藝術作品體現人類智慧、尊嚴、能量與共生。

青島國際雙年展的征稿作品種類為當代水墨、當代油畫、裝置藝術、公共藝術、影像藝術、數字藝術和綜合材料繪畫。組委會將邀請著名專家教授組成評審組,入選作品將收入由青島出版社出版的《青島國際當代藝術雙年展作品集》。

懷土之情、筆耕不輟。除了忙于青島國際雙年展的籌備工作之外的時間,林建業喜歡背著畫夾子到處寫生,從他的畫面中能夠欣賞到宏村多年風雨浸潤出現的斑駁、江西婺源的遠山近水、徽州民居煙囪熏染建筑外墻的生活氣息、西遞遠處樹林的疏密對比、法國德國澳洲的道路街景……

已過花甲之年的林建業將繪畫定義為自己一輩子傾心鉆研、不斷探索的事情,“只要身體情況還允許,我就想到處去走走,將大家沒時間去看的美景和隨著生活變遷終將消失的建筑通過畫面呈現出來,讓后人翻閱畫作時能夠感悟:原來當時的世界是這樣的!”

對于熱愛繪畫的年輕人,林建業表示“生命寶貴,藝術滄桑,錯過再也沒有,大家在有生之年不妨大膽一些,去勇敢嘗試不同畫種與畫法,追尋藝術創新,使藝術生命更加多樣和豐富。”

林建業藝術簡介:

林建業,1960年生于青島。

1983年畢業于山東藝術學院美術系,清華大學美術學院訪問學者(2013),清華大學杜大愷首屆高研班助理(2014),法國布爾日國立高等美術學院高級訪問教授(2018),山東大學品牌與傳播專業博士生合作導師,現為青島科技大學藝術研究院院長、教授。

青島市第十五屆、十六屆人大代表

青島市第八、九、十屆政協委員

青島市專業技術拔尖人才

中國美術家協會會員

山東省美術家協會當代藝委會副主任

青島市美術家協會第五屆副主席

青島市流行色協會會長

青島當代藝術研究院院長

青島中山書畫院常務副院長

青島市老藝術家協會副主席

青島國際當代藝術雙年展總策展人