成果多多不辱使命“天舟五號”光榮離軌

文/航星

2023 年9 月12 日9 時13 分,天舟五號貨運飛船受控再入大氣層。貨運飛船絕大部分器部件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀,少量殘骸落入南太平洋預定安全海域。至此,“天舟五號”不辱使命,圓滿完成各項任務。

自2022 年11 月12 日發射升空以來,天舟五號貨運飛船在10 個月內承擔了一系列重要使命,為航天員在軌駐留、空間站組裝建造和空間應用領域提供物資保障,還充分利用了貨運飛船上行運力資源,搭載多項試驗載荷,支持開展空間科學與技術試驗,執行空間站姿態軌道控制等任務。

▲ 天舟五號貨運飛船翱翔太空效果圖

“最快送貨員”創世界紀錄

2022 年11 月初,隨著夢天號實驗艙成功轉位,中國空間站“T”字成型。而天舟五號貨運飛船正是中國空間站在這個關鍵節點之后的首位“訪客”,與天和核心艙成功實施后向對接。

值得一提的是,天舟五號貨運飛船創造了世界紀錄——實施空間站階段最快的在軌交會對接。航天員在軌目睹飛船發射約2 個小時后,就迎來了新鮮貨品“到站”,并在次日完成環境檢測等準備工作后,進入貨運飛船,讓全世界感受到了太空里的“中國速度”。

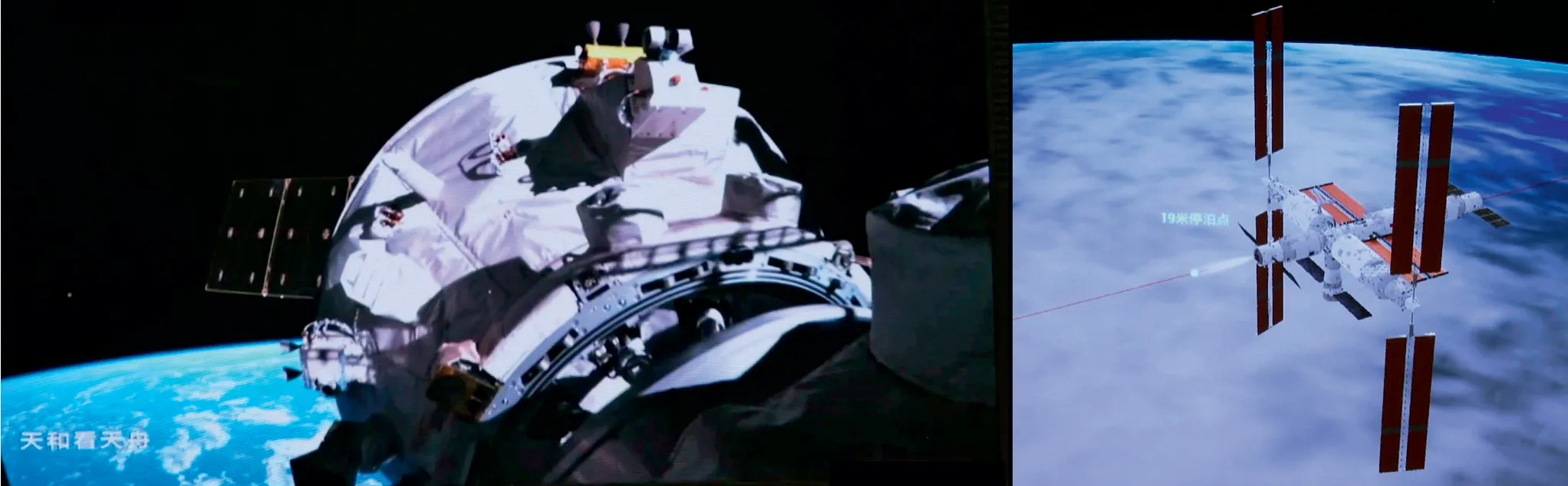

與天舟貨運飛船以往的6.5 個小時快速交會對接相比,“天舟五號”主要從兩方面進行了方案優化,使任務耗時進一步縮短:一是優化交會對接的控制制導策略,飛船制導導航與控制立下大功,遠距離導引飛行由多圈次壓縮為不到一圈,多次軌道機動也被壓縮為兩次綜合軌道機動,該部分用時由4 個多小時減少到約1 個小時;二是在近距離自主控制段,設計減少了多個用來確認飛船狀態的停泊點,類似地面動車組減少了經停車站數量一樣,提升了飛船接近空間站的速度,該部分用時由2 個多小時縮短為約40 分鐘。

毫無疑問,這種超快速交會對接技術對于空間站長期在軌運營有著非常重要的意義,有望極大提高我國的太空緊急救援能力,顯著縮短飛船前往空間站的時間,使運輸特殊的鮮活試驗品成為可能。更進一步,如果將該技術應用于載人飛船,將明顯減少航天員赴空間站的飛行時間,使任務更安全,有利于航天員的身心健康。

▲ 天舟五號貨運飛船后向對接于天和核心艙示意圖

其實,嚴格來說,2 個小時交會對接并不是天舟五號貨運飛船增加的新功能,之前的天舟飛船也有該功能,只是因為該模式對飛船的飛行狀態要求較高,在軌驗證需謹慎。也就是說,2 個小時完成交會對接只是飛船交會對接制導導航與控制系統的選項之一。該系統可以根據火箭入軌情況,自主為飛船選擇不同時長的交會對接模式,除了2 個小時方案,還包括3 個小時、5 個小時、6.5 個小時方案等。

顯然,天舟五號貨運飛船超快速交會對接成功實施,意味著我國航天器自主定軌技術取得了新突破,姿態軌道控制精度更高,綜合制導技術水平提升,飛控流程更加優化。由此,我國空間交會對接模式更加多樣化,功能更加豐富,適應能力更強,技術更趨成熟。

屢次分合“解鎖”新技能

眾所周知,天舟系列貨運飛船作為空間站的地面后勤補給航天器,采用了型譜化方案,設計出滿足不同貨物運輸需求的全密封、半密封、全開放共3 個貨物艙模塊,與通用推進艙模塊組合,形成了全密封貨運飛船、半密封貨運飛船和全開放貨運飛船共3 種型譜。

天舟五號貨運飛船屬于全密封貨運飛船,在發射時是世界上貨物運輸能力最強、在軌支持能力最全面的貨運飛船(現在這個“桂冠”已讓給“天舟六號”),裝載了航天員系統、空間站系統、空間應用領域的貨物,共計約5 噸,攜帶補加推進劑約1.4 噸。

除了送貨上天外,天舟五號貨運飛船還成功“解鎖”了中國空間交會對接技術的新技能,具體來講,呈現四大特點。

第一,首次嘗試驗證中國在軌航天器2個小時自主快速交會對接能力,勇創世界紀錄。

第二,飛船首次與空間站“T”字構型組合體對接,且對接目標達到80噸量級(包括空間站3 個主要艙段、神舟十四號載人飛船等),驗證了貨運飛船對接機構滿足設計要求,尤其是具備對大噸位目標的適應性。

▲ 天舟五號貨運飛船飛行任務徽章

第三,中國空間站首次在有人駐留的情況下實施貨運飛船交會對接,成功檢驗了故障情景下的備份能力——人員手控遙操作,完成交會對接任務。這可以提高近距離交會對接的可靠性。

第四,天舟五號貨運飛船的運力資源被充分利用,選擇搭載多項試驗載荷,提高飛行任務的綜合效益,支持開展更多空間科學與技術試驗。

2023 年5 月5 日15 時26 分,天舟五號貨運飛船順利撤離空間站組合體,轉入獨立飛行階段。在神舟十五號載人飛船撤離空間站組合體后,已獨立在軌飛行33 天的天舟五號貨運飛船完成繞飛,6 月6 日成功對接于空間站節點艙前向端口,為“神舟十六號”乘組提供了更多可用空間。直到9 月11 日,這艘貨運飛船完成了全部既定任務,再次撤離空間站組合體。

▲ 天舟五號貨運飛船地面測試

“副業”花樣多成果豐富

值得一提的是,天舟五號貨運飛船搭載了“澳門學生科普衛星一號”上天,并在2022 年12 月18 日成功釋放,為12 月20 日澳門回歸祖國紀念日獻上賀禮。

“澳門學生科普衛星一號”是8U立方星,重12 千克,采用展開式太陽電池陣,主要任務是為澳門青少年學生提供衛星科普實踐平臺,支持對地成像、無線電通聯體驗等航天科普活動。隨后,該立方星在軌運行穩定,為粵港澳大灣區、海峽兩岸及全球各地業余無線電愛好者提供了良好的航天科學實踐平臺,有力推動了內地和澳門在航天科普教育方面的深度合作和交流互動。

為什么要用飛船運衛星上天再發射呢?原來,這樣可以充分利用飛船的運載能力,而且衛星在運輸過程中被保存在緩沖效果良好的容器中,能夠減少振動造成的潛在損害。航天員在太空中能及時檢查衛星狀態,選擇最佳的釋放時機,由空間站上的特殊設備釋放衛星,甚至必要時可以由航天員手拋釋放微小衛星。

事實上,中國載人航天工程一直注重將工程成果應用和服務于國家經濟社會發展。自天和核心艙發射以來,天舟貨運飛船資源實現了充分利用,面向政府機構、科研院所、教育機構、企業、行業組織等單位,多次公開征集基于貨運飛船平臺搭載科學技術試(實)驗和應用項目。

▲ 天舟五號貨運飛船前向對接于天和核心艙

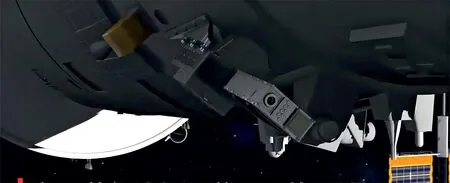

▲ 飛船釋放衛星效果圖

除釋放“澳門學生科普衛星一號”外,天舟五號貨運飛船還搭載了宇航用氫氧燃料電池、空間寬能譜高能粒子探測載荷等試驗項目。在此之前,天舟四號貨運飛船搭載了智星三號A星、應急數據采集裝置及空間熱泵驗證系統載荷,推動了航天科普教育示范區建設,有效支撐了空間環境感知技術創新研究及空間熱管理關鍵技術的驗證;天舟三號貨運飛船搭載了空間碎片探測載荷,在軌突破并驗證了多項關鍵技術,搭建了天地一體化數據應用系統,實現空間碎片天基短弧定軌及關聯,全鏈路驗證了天基空間碎片探測、識別、定軌、關聯及應用。

據公開資料顯示,隨天舟五號貨運飛船搭載上行的多項空間應用項目進展順利,取得了可喜成果,為空間站應用與發展階段的運營管理積累了重要經驗。

▲ 天舟五號貨運飛船告別空間站

其中,空間氫氧燃料電池在軌實驗取得成功,初步驗證了燃料電池能源系統在軌艙外真空、低溫及微重力條件下發電特性、變功率響應規律以及電化學反應的界面特性,為空間燃料電池能源系統研制和關鍵技術攻關提供了重要數據和理論支撐,未來將推動宇航燃料電池應用發展,為推進我國載人探月任務提供有力支持。

空間高能粒子探測載荷完成首次艙外探測任務。該探測載荷是國際首次在空間探測領域突破了新型無機激發體探測關鍵技術,實現了高效中子測量和高精度中子/伽馬射線甄別,未來將持續開展空間軌道各類帶電粒子、中子及粒子輻射效應探測,為開展相關空間科學試驗和工程應用等提供了關鍵參考參數,具有重大科學研究和應用價值。

展望未來,天舟系列貨運飛船將持續為航天員和空間站提供補給支持,搭載更多科學技術試(實)驗和應用項目,進一步發揮載人航天工程綜合效益。