吳哥古跡巴戎寺建筑裝飾元素的傳播與演化分析

劉宏超,陳艷艷

(1.北京建筑大學,北京 100044;2.遺測工作室,北京 100020)

隨著世界文化交流不斷深入,文化間的借鑒、融合和滲透成為人們日常生活中不可缺少的一部分。在這樣的背景下,如何構建多文化交流與認同,進而在“一帶一路”倡議下發展有意義的命運共同體,成為現實且迫切的問題[1]。

“一帶一路”倡議突破了本土文化的壁壘,彌合不同文化間的溝壑,在價值觀上達成共識,使不同文化背景中的人民對人類命運共同體產生共鳴。在這樣的背景中,從歷史文化交流的角度、以歷史建筑做載體、多元文化交流為視角進行研究非常必要[2]。

吳哥文明在亞洲的文化交流網絡中有著極其重要的地位,在其獨特的地理區位基礎上,經過千年的民族遷徙、宗教傳播、貿易往來等多種文化交流活動,形成了獨具特色的吳哥建筑文化。隨著“一帶一路”倡議的提出,我國與東南亞國家的文化交流日益緊密[3]。在這樣的背景下,豐富文化遺產保護領域的交流與互動,在廣域文化圈的視野中研究建筑文化的傳播與演進具有一定的現實意義。

吳哥古跡巴戎寺位于吳哥王朝都城通王城的核心地帶,12世紀至13世紀由吳哥王朝統治者阇耶跋摩七世建造。神廟平臺分三層,上層平臺呈十字形平面,主要承托中心塔殿及附屬塔殿;第二層平臺為十字形平臺與正方形平臺的過渡層,其上承托有塔殿與畫廊;底層平臺為整個神廟的基礎層,由畫廊、出入口塔殿、藏經閣、甬道等組成。神廟中173個巨大的微笑面孔雕像以及墻上的淺浮雕精美絕倫,生動地反映了阇耶跋摩七世統治期間百姓的生活,王室的戰爭,濕婆、毗濕奴和阇耶跋摩七世的傳說等[4]。巴戎寺恢宏的空間規劃、輕巧的平面設計、精美的浮雕壁畫彰顯了吳哥帝國鼎盛時期的泱泱風貌,以及統治者阇耶跋摩七世俯瞰眾生、庇護萬民的帝王之心。

巴戎寺與吳哥古跡所處的中南半島地處東亞大陸與南亞次大陸中間,地理位置決定了其文化發生與發展的過程必定不是獨立的或是受到單一文化影響的,而是多重文化作用下的果實[5]。在千年的人口交流、貿易往來與文化交往中,高棉文明經歷了空前的外來文化影響與民族文化自覺性的蘇醒,并將這種多元化多樣性的特征體現在建筑中[6]。因此,應該以廣域文化圈的視角梳理巴戎寺建筑特征的多元影響因素,探索建筑與文化的互動關系。

一、海上絲綢之路中高棉文明的衍生與發展

1.本土文化的衍生

高棉先民在本土原生生活環境中,經歷世代積累與經驗總結,形成了獨具特色的本土原生文化。東南半島獨特的地理條件、氣候特征和生態環境為高棉文明提供了原生土壤;原始的部落社會和農耕社會成為宗教建筑空間性質和裝飾意義的源泉;三次源自東亞大陸的人口遷徙形成民族與語言;本土村社制度的建立成為吸納外來宗教文化的基礎。

在本土原生文化潛移默化的影響下,建筑物也從最原始遮風擋雨的功能,開始容納與表達先民對宇宙世界的理解。建筑物的景觀、選址到每個構件與裝飾的構造與表現都蘊含了更多的文化與價值,建筑將人的感情、愿望與信仰通過營造轉化為物質形態。同時,歷史建筑與營造技藝二者相輔相成,形成一種世代相傳、連續穩定的行為模式,使其成為一種連貫的建筑精神,這種精神價值也會反過來對居者的物質生活與思考方式產生影響。在不斷地容新納異、去粗取精的過程中,建筑文化呈現出越來越豐富的文化內涵和形式特征[7]。

2.多元文化的融匯

古老的高棉文化,在自身本土文化的基底上不斷演進與發展,同時也在人類社會的交往聯系中開始吸收外來的文化影響。從廣域文化圈的視角來看,世界文化中最具影響力的有中國文化體系、印度文化體系、阿拉伯伊斯蘭文化體系和希臘文化體系四大文化體系,其它各文化的發展無一例外都會受到四大文化體系中一個或多個文化的影響[8]。而中南半島在地理位置上決定了世界四大文化都會在這里碰撞與融匯,從而對本土文化產生強烈的影響。

中南半島處于東亞大陸和南亞大陸之間,是中國文化和印度文化間主要的交往溝通渠道,其文化的傳播從兩個方向對中南半島產生影響。公元前3世紀,印度文化到達一個鼎盛時期,對中南半島產生了極大的文化沖擊[9-10]。同時期的中國處于秦漢時期,漢武帝聯絡諸國初步建立起絲綢之路與海上航道的雛形。在這個過程中,經陸上的西南商道及海上經貿航道,中國文化同樣與中南半島進行了豐富又密切的文化交流與經貿往來[11]。

在這豐富的多元文化交流中,處在兩大文明體系中的高棉文化博采眾長,在原生文化與外來文化的融匯間豐富與成長。而建筑文化在這歷史的演進與文化的交流間,以凝固的藝術方式,記載著高棉先民的世界圖景、文化內涵與價值意義。

二、巴戎寺建筑裝飾元素研究

和以往所有的吳哥遺跡不同的是,巴戎寺中佛教圖像占據重要地位。除佛教主題的裝飾外,婆羅門教主題、自然主題、日常生活主題也極為常見。究其原因,與12世紀高棉文明與古代中國和印度間的文明交往密不可分。這些文明交往與文化交流的痕跡被烙印在歷史建筑中,并在眾多裝飾元素中得到最顯著的體現[12]。

1.巴戎寺單體塔殿建筑特征

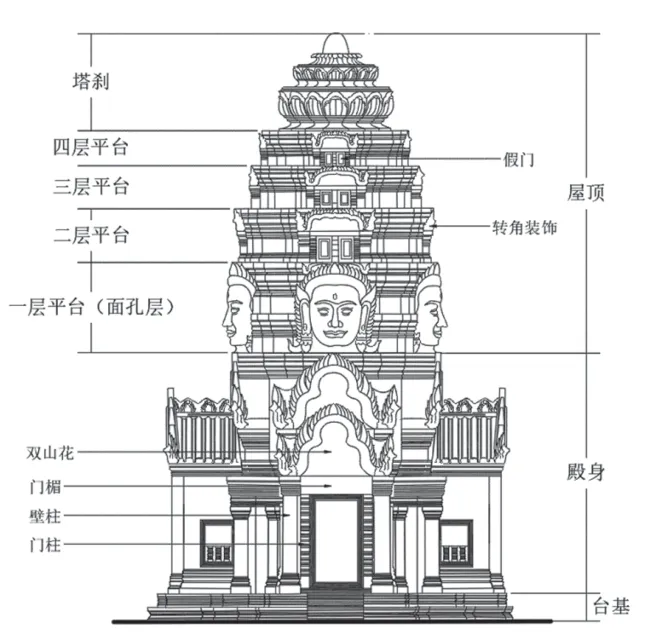

塔殿是巴戎寺內的個體建筑單位,在高棉語中被稱作prasat,源自梵語prasda,是印度傳統建筑風格中的一種[13]。巴戎寺內的單體塔殿建筑在體量上有所減小,但在形制上與巴戎風格前的塔殿相差不大。主要的不同是將國寺中的塔殿及一些重要入口門樓的屋頂雕刻成四面菩薩像,同時在殿身轉角上部雕刻迦樓羅承托屋頂。

總體而言,巴戎寺中單體塔殿多為方形或十字形平面,屋頂與殿身的比例為1.5:1左右,以突出屋頂的裝飾特色。立面分為臺基、殿身與屋頂三大部分。臺基多為須彌座,較之前的塔殿建筑須彌座高度及所占比例有所降低。殿身部分為塔殿主要的結構支撐部分,在入口處裝飾有門柱、壁柱與門楣,門楣之上為單層或雙層的山花。屋頂部分的分層特征沿襲了巴戎之前塔殿建筑的多層假層的特點,不同的是將一層假層換成了四面的微笑面孔,這是巴戎風格與其他吳哥古跡建筑最大也是最容易區別的裝飾特征。其它假層的四面正中均裝飾有假門,其上是馬蹄形或多曲形的山花裝飾。在轉角處,也多有轉角裝飾,部分為迦樓羅承托屋頂的裝飾。假層之上為塔剎,吳哥古跡遺存中,保存完整的塔剎并不多,僅有少數塔剎保存相對完好。

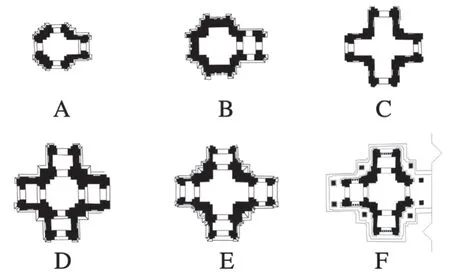

在巴戎寺中,根據位置的不同和重要程度的區別,有幾種不同類型的塔殿建筑。除中心塔殿這個極其特殊的個例外,其余的所有塔殿可以歸類為六種形式(見圖2)。在平面形制上,有正方形平面與十字形平面。因為所處巴戎寺中的不同位置的功能需求,不同塔殿的入口數量不同,有的塔殿為單側入口,多為獨立塔殿;有的為雙入口和三入口,多為連接多方向畫廊與主通道的塔殿;四面入口的塔殿則設置在每層平臺的入口處,或為獨立塔殿。

圖1 巴戎寺單體塔殿立面圖1 圖片來源:作者基于現場踏勘測繪,結合Olivier Cunin,“De Ta Prohm au Bayon ,Tome II.”(Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Lorraine,2004)p.43中單體塔殿現狀立面圖改繪。

圖2 巴戎寺單體塔殿平面分類1 參見Olivier Cunin,De Ta Prohm au Bayon,Tome II,p.74.

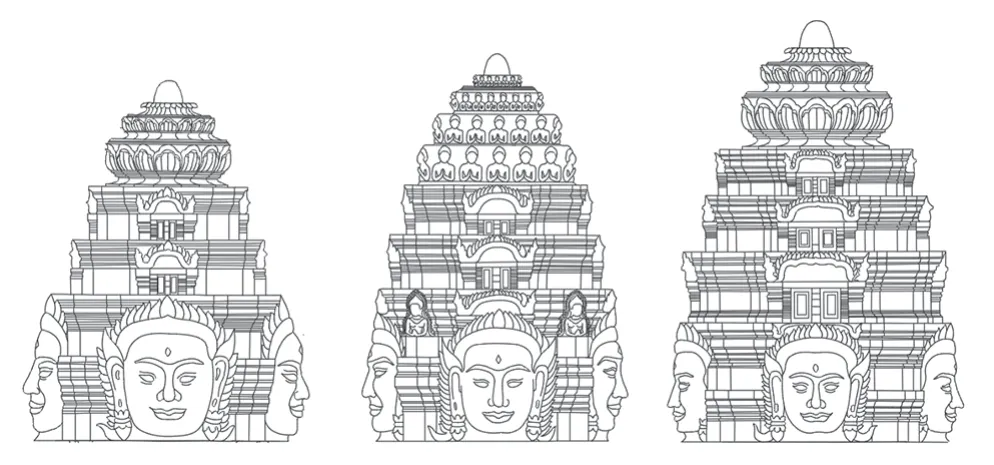

同時,與巴戎寺前吳哥建筑的風格相比,巴戎寺塔殿主要的區別還存在于塔剎、假層和殿身部分的裝飾等(見圖3)。如在塔剎和假層部位,巴戎寺中的塔殿建筑多有蓮花狀雕刻以及祈禱的人物圖案。

圖3 巴戎寺幾種塔殿屋頂復原圖2 圖片來源:作者基于現場踏勘測繪,結合Olivier Cunin,De Ta Prohm au Bayon,Tome II,p.55中塔殿屋頂現狀立面圖改繪。

3.石質端瓦裝飾

巴戎寺內連廊和普通建筑物的屋頂都有石質仿瓦構件覆蓋,樣式和木制普通民居有一定的相似度,與中國傳統建筑中的“勾頭”作用一致。在建筑物檐口位置,為了遮擋瓦的末端,會以端瓦來裝飾320世紀70年代J. Dumarcay在對吳哥建筑的調查研究中,總結和分析了吳哥石質建筑和本地木制建筑間的互動關系,對屋頂裝飾有一定的論述,參見J. Dumarcay,“emet l’hypothese que les couvertures en cerce dans l’architecture de bois khmere auraient subi l’influence de l’architecture en pierre,”in Charpentes et tuiles khmères (Paris:EFEO 1973 (2)),p.27.。巴戎寺中的端瓦裝飾從表現主題上區分,可以以下分為幾種。

(1)獸形圖案端瓦

在吳哥文化中,有許多獸形形象有著重要的象征意義。如毗濕奴的坐騎大鵬金翅鳥迦樓羅和多頭的那伽象征著守護,威武的雄獅代表著國王的榮譽等。這些獸形形象在吳哥古跡的各個地方頻繁出現,同樣也以裝飾圖樣的形式出現在眾多石質建筑的端瓦處(見表1)。

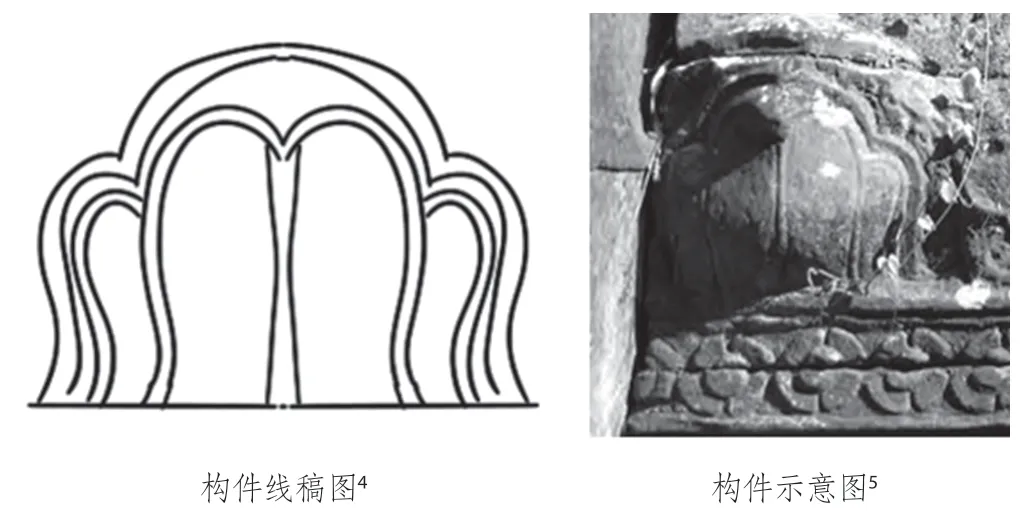

(2)蓮花造型端瓦

蓮花在佛教文化中有著重要的象征意義。在巴戎風格的建筑中,也常見到蓮花造型的裝飾物(見圖4)。

圖4 蓮花造型端瓦

(3)佛像造型端瓦

同佛龕形屋脊構件類似,相似的佛像造型也出現在端瓦處,共同裝飾建筑物的屋頂部分(見圖5)。

圖5 佛像造型端瓦

4.石門框裝飾圖案

(1)圓形小圖案裝飾

第一種類型的石門框裝飾圖案由小的圓形圖案組成,一般排列為3-5列,裝飾于石門內側。圖案內容一般為植物、動物或人物。植物裝飾的內容通常為螺旋裝飾在圓中的花朵與枝蔓。動物裝飾的內容比較豐富,已發現的有單只展翅的鳥,兩只相對的鳥,一頭大象或一只猴子等。人物主題多為坐修的僧侶,或起舞的仙女等(見圖6—圖7)。

圖6 幾種圓形小圖案裝飾1

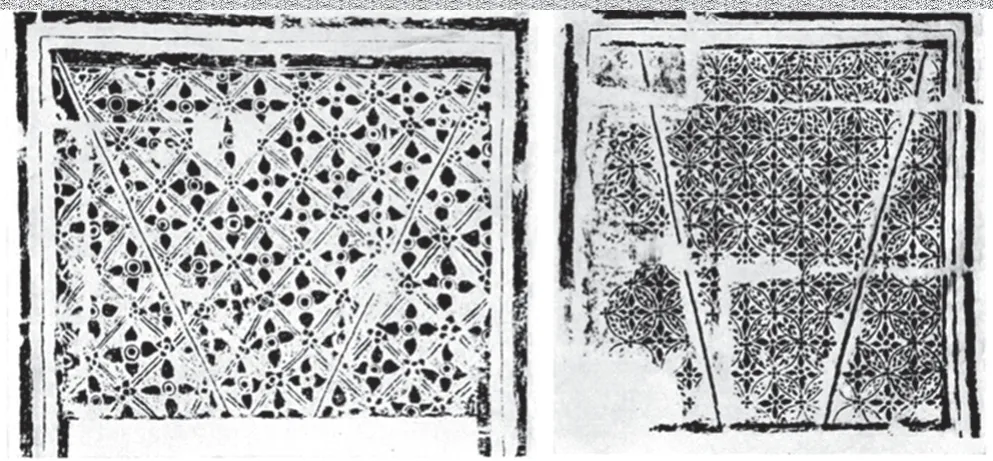

圖7 巴戎寺石門框裝飾圖案拓本3 參見F Bizot,“Les ensembles ornementaux illimités d'Angkor,”Arts Asiatiques 21,no.1(1970):109.

(2)陣列對稱圖案裝飾

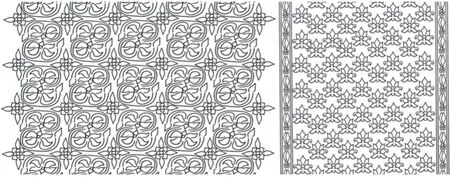

這種裝飾圖案的特征使用簡單的圖案(多為植物藤蔓),通過陣列對稱排列的方式,布滿門框裝飾部位。這種裝飾類型也出現在一些假窗的裝飾中(見圖8—圖9)。

圖8 陣列對稱圖案裝飾1

圖9 陣列對稱圖案裝飾拓本4 參見F Bizot,“Les ensembles ornementaux illimités d'Angkor,”Arts Asiatiques 21,no.1(1970):109-150.

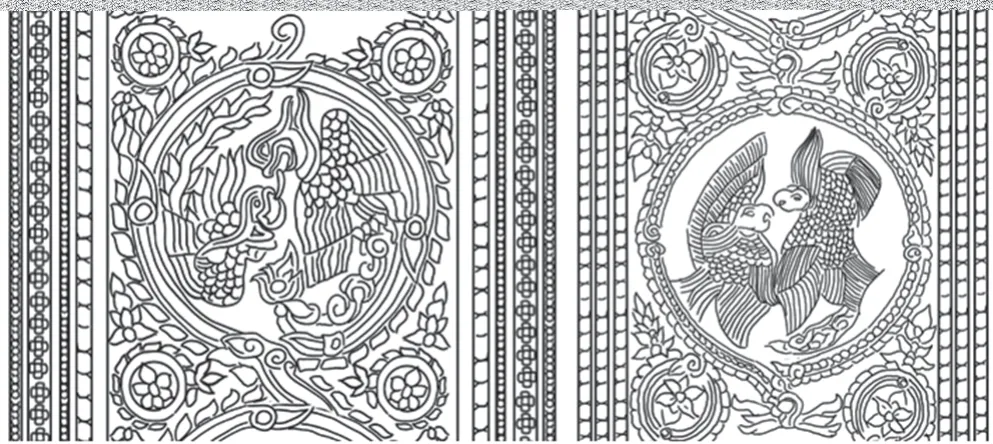

(3)圓形大圖案裝飾

這種類型圖案裝飾的特征是由大的圓形圖案垂直排列,在縫隙處以小藤蔓裝飾,同時受到邊框寬度的限制。圓形圖案內的內容有飛鳥(見圖10)、植物花卉(見下頁圖11)、佛像(見下頁圖12)等。圖案內容的主題主要來自宗教、自然等,也有學者認為一些圖案與古中國傳統裝飾圖案有關。該類圖案的特征是大型圓形圖案垂直發展,并占據了裝飾門窗墩的大部分空間。它們受到寬邊框的限制,同時圖案周邊都刻有花卉圖形。圖案正中雕刻內容與圓形小圖案類似,但細節內容更豐富。

圖10 雙鳥向飛圖案裝飾

圖11 植物主題圖案裝飾

圖12 人物主題圖案裝飾

三、典型裝飾元素溯源與對比研究

在吳哥古跡大量的建筑遺跡中,數量豐富的裝飾元素成為了高棉建筑文化中最具代表性的特征之一。在這些裝飾元素中,可以比較清楚地觀察到高棉本土原生文化的印記與外來多元文化在高棉建筑文化中留下的影響。所以,對其中一些典型的裝飾元素進行溯源與對比研究,有助于探索吳哥古跡在時空網絡中融匯的不同文化因素,進而為廣域文化圈中的跨文化交流提供參考與支撐。

1.雙鳥向飛圖案研究與溯源

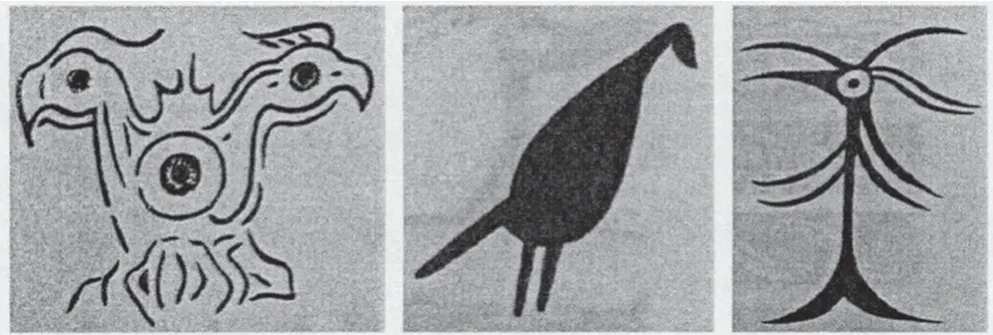

巴戎寺中有大量的小型裝飾元素,如植物紋樣、動物圖章等,作為基礎紋樣在巴戎寺的各種主要裝飾題材周邊出現。其中,鳳鳥的圖案在門框、柱體等部位出現得比較多,其特征與樣式與中國傳統鳥型裝飾極為相似(如圖13)。

圖13 巴戎寺中的幾種鳥型圖案裝飾1 圖片來源:圖10—圖13作者自繪。

在中國早期的原始社會鳥型裝飾圖案便已出現,成為裝飾主題的重要部分。最早在距今約萬年前的元謀猿人時期,便已發現鳥形紋飾在陶器中的應用;在距今約七千年左右的浙江余姚河姆渡遺址中,發現了裝飾有雙頭鳥圖案的骨制器物;仰韶文化半坡型的彩陶工藝上,也有一些鳥形紋飾(如圖14)。

圖14 我國早期鳥型紋飾2 參見任葒:《中國鳳凰圖像研究》,碩士學位論文,中國藝術研究院,2014,第27頁。

戰國時期,鳥型紋飾被賦予了更多的道德象征意義,綜合了早期的宗教文化,演進為鳳紋與云紋的組合。另外,戰國漆器上開始出現雙鳳紋,并由此誕生了雙鳳“喜相逢”的圖案(如圖15)。

在不同文化的碰撞中,鳳凰具有了不同的地域特征和藝術風格。如古代波斯的鳳凰圖像較多地與植物圖案組合在一起,線條流暢,疏密有序,有著獨特的異域風情(如圖16)。

圖16 古代波斯陶瓷的鳳鳥裝飾4 參見任葒:《中國鳳凰圖像研究》,碩士學位論文,中國藝術研究院,2014,第82頁。

在中國傳統建筑文化中,鶴型圖案多在天花裝飾中出現。團鶴紋是比較常見的天花題材,仙鶴呈展翅直立狀,鶴嘴里銜著靈芝,身畔有竹葉和桃子,靈芝與仙鶴、竹葉、壽桃共同組成諧音“靈仙祝壽”。

2.迦樓羅(Garuda)圖形研究

巴戎寺中出現的另一種類鳥型裝飾元素是迦樓羅(Garuda),是巴戎文化中的一個主要裝飾元素。迦樓羅在高棉文化的神話寓言中占據著特殊的位置。它與納迦和獅子一起,在“神明”的世界中起著至關重要的作用。因此,它們在寺廟中占據著高度象征性的位置,例如在寺廟的入口和交錯的通道處,迦樓羅行使著審視監察的職能。不僅在高棉文化中,在古代中國、印度乃至遙遠的中東、歐洲和埃及地區,都有類似神鳥的意象出現(見圖17)。

圖17 巴戎寺中的迦樓羅

古埃及神話中有神鳥本努(Bennu),它從埃及圣樹上生起的大火中出生,也是第一束陽光落在方尖塔碑上的化身,它與埃及的太陽崇拜相關,在紀念物上它常常作為旭日和死后生命的象征。

阿拉伯語文學中的一種名為“Rukh”的巨鳥,該詞應為“Simurgh”的縮略變體。也有學者認為該詞起源于印度梵文神話,后被引入阿拉伯地理學和歷史學著《一千零一夜》中辛巴達航海的故事而得以廣泛傳播。在阿拉伯名著《伊本游記》中,作者記載了在海上遭遇巨鳥“Rukh”的故事,回族學者馬金鵬則將之漢譯為“大鵬鳥”。由此,阿拉伯地區的神鳥形象又和印度產生了一些淵源,因為印度神話中的迦樓羅通常也被翻譯成“大鵬金翅鳥”,印度和中東交流頻繁,這種可能性就更強。之后,迦樓羅隨著佛教傳入中國,通常在漢語中稱為大鵬金翅鳥,也有學者認為它和中國古代鳳凰形象有關[14]。

在吳哥古跡中各處可見的迦樓羅雕刻,使其成為吳哥建筑文化中的代表性符號之一。巴戎寺中,迦樓羅圖形大多以浮雕形式被雕刻在墻上,或出現在欄桿的末端,且多與那伽同時出現。迦樓羅的姿態多為舉起手臂或張開翅膀,冠冕、臂環和手鐲等豐富的裝飾品都會被突出雕刻。另外,在印度神話故事中,迦樓羅是印度教主神毗濕奴的坐騎。二者同時出現也是對雕刻主題的一種辨識方法。這種類型的裝飾在吳哥古跡其他的毗濕奴寺廟中多有出現(見圖18)。

圖18 吳哥古跡中的迦樓羅3 參見Hedwige Multzer o'Naghten,“Une création iconographique khmère inédite. Vajrapā? i sur Garua?”Arts asiatiques 69(2014):17-34.

四、海上絲綢之路中建筑裝飾文化研究的價值

“海上絲綢之路”是“一帶一路”倡議的重要組成部分,而吳哥文化的建筑裝飾藝術則是其中代表性的文化遺產之一。巴戎寺的建筑裝飾藝術,體現了印度教、佛教和錫克教等宗教文化的融合,呈現出多元化的文化特色和精美的藝術風格。分析這種文化融合與藝術風格的傳播,對于推動“一帶一路”沿線的文化傳播和交流具有非常重要的意義和價值。

首先,吳哥文化的建筑裝飾藝術是“一帶一路”沿線文化遺產的代表,通過對其進行系統性的研究和展示,可以更好地展現“海上絲綢之路”中各個國家、民族和宗教文化的多樣性、交流和融合,進一步弘揚“一帶一路”合作理念,促進各國人民之間的文化相互理解和交流。

其次,在“一帶一路”沿線藝術傳播方面,吳哥文化的建筑裝飾藝術是一個寶貴的文化財富,其“足跡”延伸至印度次大陸和東南亞等地區,不僅是“海上絲綢之路文化”的一部分,也是世界文化遺產的珍品之一。通過對其進行傳承和保護,可以激發新的藝術創作和文化交流,有助于加強區域內文化交流與合作,推動文化藝術產業的發展,進一步加深各國人民之間的情感紐帶和互信基礎。

此外,在現代社會的文化交流與融合中,“一帶一路”倡議將絲綢之路文化重新激活起來,為沿線國家提供了更為緊密的合作伙伴關系與文化交流平臺。而吳哥文化的建筑裝飾藝術展現了“海上絲綢之路”沿線不同文化的多元性和獨特性,在文化傳承中具有重要的地位。它通過對多元文化精髓的傳承和融合,展示出多元化和廣泛性的文化魅力和精湛的藝術表達能力。這樣的文化遺產,不僅證明了文化的價值,更展示了文化的交流和融合不斷創造著新的可能與價值,進一步加深國際社會對“一帶一路”倡議的了解與認識。

因此,“海上絲綢之路”作為“一帶一路”倡議的重要組成部分,吳哥古跡的建筑裝飾藝術在“一帶一路”沿線的文化遺產保護、交流與傳承中有著不可替代的地位。通過吳哥文化這個“文化風景線”的展示和拓展,能夠更好地展示文化多樣性和文化融合,進一步促進文化多樣性和文化交流,推動區域協同發展和人類共同發展的進程,為今后的文化交流和合作提供寶貴的參考與支持。

五、結語

在巴戎寺,龐大的建筑工程與豐富的藝術裝飾并存,技術與藝術的融匯在巴戎寺達到了鼎盛的狀態。在所有的吳哥古跡建筑遺跡中,巴戎寺作為獨特的藝術風格——“巴戎風格”的代表,以其獨特的裝飾元素特征,提供了一個連貫的、視覺印象深刻和廣闊的感官景觀。欣賞者可以在這種精美復雜的壯觀建筑物之中體會吳哥文明鼎盛時期建筑技藝與藝術在建筑物上的巧妙融合。

巴戎寺的文化內涵融于建筑物本體,外顯于對民眾的影響。建筑遺產通過與周邊環境的交互作用,與吳哥地區古老的神話和傳說交織在一起,構成一個神圣的景觀,對周圍的民眾、整個柬埔寨的人民以及全世界的宗教朝圣者產生著積極的文化影響。