跨界舞蹈創作特征與審美接受研究

張大策,包雨薇,李 瀟

(沈陽音樂學院,遼寧 沈陽 110169)

跨界藝術是指“藝術本體的‘元’語匯,借力其他材料的‘他元’語匯,融匯成多元藝術語言,形成‘跨界藝術’”[1]252。雖然說跨界舞蹈是跨界藝術的一個分支,但它在運用“他元”語匯方面卻比跨界藝術更為細化。從多維度的角度來看,“舞蹈藝術跨界以‘舞蹈與其他藝術語匯的熔鑄再生’和‘舞蹈與非藝術界域的多元并包’為兩大發生向度,開辟了多維度的舞蹈入駐空間,嘗試了豐富的藝術創新組合”[1]252。此概念與跨界藝術一樣,同屬于跨元素、跨領域范疇。從單一的維度而言,舞蹈藝術跨界,是將多元舞種身體風格如芭蕾、現代舞、古典舞甚至街舞等融為一體展開“跨文化”的創作與表演,嘗試豐富舞蹈身體語匯的同時,也能為塑造人物形象提供新方法。

20世紀80年代起,全球文藝界吹起了一股跨界風。有學者直言,這股跨界風必定會成為日后藝術發展一股方興未艾的趨勢。的確如此,無論是在“跨界舞蹈”創作還是在“跨界舞蹈”傳播與審美接受方面,目前這股跨界風伴隨著全球化發展趨勢迅速崛起,為藝術家帶來多元創作空間的同時,也為觀眾提供了多樣化的審美形態。在現有的研究成果中,跨界舞蹈的概念定義、本體特征以及創作手法在不同程度上均被探索,并呈現出豐富且廣泛的研究態勢。美中不足的是,少有學者從孕育跨界舞蹈的時代背景、種類與審美出發,進一步挖掘跨界舞蹈歷史源起的進程、多元的分類及其審美價值。如果說跨界舞蹈是一門新興的舞蹈藝術形式,那么它是在怎樣的社會背景下誕生的?到底有哪些舞蹈屬于跨界范疇?如果說跨界舞蹈不同于傳統舞蹈藝術,那么它又具有怎樣的特征?這些特征究竟為觀眾帶來哪些審美改變?提供了哪些審美價值?基于當代舞蹈藝術的盛行以及國內各大劇院實驗劇場、小劇場對中西方跨界舞蹈的引進,以跨界表演與傳播的形式早已進入到大眾的視野。那么當觀眾欣賞這些作品的時候,這些作品究竟會為觀眾帶來怎樣的審美思考?基于以上問題,首先以“文獻分析”為研究方法,探索跨界舞蹈產生的時代背景及孕育跨界舞蹈的社會土壤;其次通過藝術家訪談法,深入挖掘跨界舞蹈藝術的創作意圖及形態特征;最后通過研究跨界舞蹈的審美形態,揭示跨界舞蹈傳播的途徑與價值,力圖呈現出跨界舞蹈在接受端眼中的可視形態與樣貌。

一、孕育在科技社會與后現代文化思潮下的跨界舞蹈

跨界舞蹈的誕生是由多維的社會因素所決定的。一是源自社會科技的發展,作為形而下的物質科技,為跨文化舞蹈創作提供新語匯條件的同時,也為跨領域舞蹈創作提供了豐富的媒介素材;二是源自后現代主義文化思潮的創作,作為形而上的哲學思潮,為跨文化、跨領域舞蹈的創作提供了新方法與新技術。以下內容,分別從社會科技的進步與后現代主義思潮出發,探討孕育跨界舞蹈藝術誕生的時代環境以及文化思潮,旨在為觀眾和藝術家創建一個可溝通且可產生理解、共鳴的平臺。

1.源自社會科技的發展

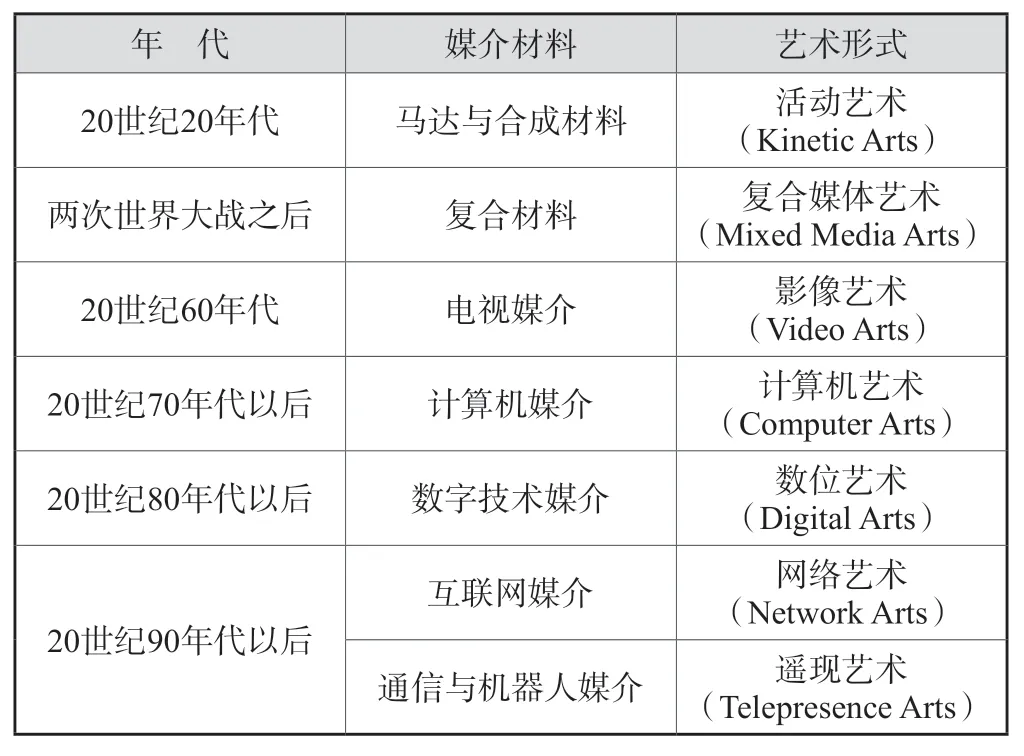

“如今,科技的發展、世界的聯通加速了跨文化、跨語言的存在與發展、每一族群、地域的文化不再是一個穩定、封閉的系統”[2]。科技的進步不僅加速了全球各族文化的融合、跨界,還為藝術家提供了豐富多元的創作元素。首先是跨文化。在18世紀之前,交通與科學技術的滯后將人們束縛在一個狹窄的空間內,人們并不知道外界空間所發生的一些事情。因此,各地區百姓的身體都呈現出人天同構、各有特色、保有自身地域傳統文化的鮮明特征。然而隨著第一次工業革命的開展及鐵路的出現,各國民族文化與地域特色的純粹性受到了全面挑戰。交通的便捷在改變舊有封閉空間的同時,也極大地消減了各地域、各民族之間的文化差異性。在這種無縫連接的開放空間中,不同地域的人們在同一空間下的彼此相處、相互學習、互相借鑒,極大地加速了多元文化的有機融合。舞蹈藝術更是如此,隨著中西方文化全面且深入地交流,雙方均發現本土傳統舞蹈身體語言的局限性以及外來身體語言的可貴之處。他們不僅借鑒、融合彼此的身體語言來豐富本土的舞蹈形式,還通過多元身體語言的創作來再現波瀾起伏、扣人心弦的故事情節。因此,科技的發展與交通的便利使各國人民直接獲利的同時,也讓世界各族文化得以展開間接地交流、借鑒與融合。其次是跨領域。科技的進步與發展不僅大大地提高了人們的生活水平,還為藝術家們的創作活動提供了豐富的媒體資源與想象空間。20世紀20年代馬達與合成材料的誕生改變了傳統雕塑的創作,從而產生了活動藝術;20世紀70年代計算機的普及讓藝術家看到了數字時代的來臨,便創造出計算機藝術與數位藝術;20世紀90年代后通信與機器人媒介的出現改變了傳統藝術的創作方法,就出現了遙現藝術(見表1)。

表1 媒介材料與藝術形式分類表1 圖表來源:作者自繪。

繼第一、二次工業革命后,全球再次步入以原子能、計算機、空間技術和生物工程為代表的第三次工業革命。這些發明涉及信息技術、新能源技術、新材料技術等諸多領域,也正是這些新材料與新技術的出現與發展,才為新媒體藝術形式創作的多樣化帶來更多的養分。跨界舞蹈在其歷史中的形成與發展,都離不開科學技術的進步與演變。尤其在20世紀70、80年代后,計算機的普及與“生命形式”(Life Form)軟件的誕生,為美國第一批、第二批先鋒派舞蹈家的創作帶來無窮盡的創新空間。默斯·坎寧漢(Merce Cunningham)運用“生命形式”創作了《海鷗》(Beach Birds)和《雙足動物》(Biped);盧什達·查爾斯(Lucinda Childs)借助虛擬影像創作了《舞》(Dance)等新媒體舞蹈作品。這些緊跟時代潮流的先鋒編舞家在科技革命的帶動下,為舞蹈與新媒體的跨域結合開創了一條嶄新的道路,創作方法也成為后世編舞家爭先效仿的榜樣。

2.源自后現代主義文化思潮的創作

后現代主義起源于20世紀60年代的歐美國家,它是一個有別于古典主義和現代主義思潮的全新的價值體系,主要特征表現為“消解、去中心、非同一性、多元論、解‘元話語’、解‘元敘事’;不滿現狀,不屈服于權威和專制,不對既定制度發出贊嘆,不對已有成規加以沿襲,不事逢迎,專事反叛;睥睨一切,蔑視限制;沖破舊范式,不斷創新等”[3]。

從14世紀末到20世紀初,自西方掀起文藝復興運動、宗教改革、啟蒙運動、法國資產階級大革命以來,他們就以“反叛傳統”“顛覆權威”的態度自居。從打破“神權”到推翻“封建專制”再到消除“特權主義”,根本宗旨無非就是實現民主、自由及平等。然而在古典時期甚至在現代,宗教與封建專制作為西方根深蒂固、至高無上的特權等級尚未被徹底消除。直到20世紀60年代后,隨著二戰的結束以及社會結構的變革,才加速了西方兩千多年來森嚴等級制度與固有傳統的瓦解。此時期的歐美青年人將這種突破精神表現在思維方式上,他們開始更加瘋狂地追求個體自由、獨立。他們反對既有的思維觀與教育模式,認為那些“老掉牙”的傳統產物應當被當下的時尚所取代。他們不再以永久不變的事物為正統,開始反傳統體制、反傳統文化、反傳統學院派,以尋求一種“視傳統即反”的反叛與突破精神自居,旨在探索一條屬于自己開創的生命主權之路。與此同時,這種反叛精神開始在黑人民主運動、女權運動等一系列的社會運動中發酵,一系列的社會變革皆預示著歐美從等級分明的結構社會向人人平等的后結構社會轉型。從社會到文化再蔓延到藝術,也讓新一代的舞蹈家意識到新時代、新機遇的來臨。他們開始以質疑與反思的態度進行思考、批判理性主義,主張藝術形式的無規則性,通過運用當時最為盛行的解構主義理念,擊碎傳統、瓦解權威。以默斯·坎寧漢(Merce Cunningham)為首的第一批先鋒派舞蹈家及賈德遜舞蹈劇場(Judson dance theater)的第二批先鋒派舞蹈家陣營,首先開始瓦解傳統舞蹈的線性敘事。他們以“實驗”“游戲”“拼貼”的手法展開創作,使舞蹈在不同媒介間找到了新的組合形式。此外,編舞家也突破了以傳統身體風格創作的邏輯,開始結合不同身體語言展開創作,旨在呼應多元文化并存的后現代主義社會的同時,回歸“以人為本”“揭示廣闊現實社會”的創作手段。

二、跨界舞蹈的創作動機

加拿大哲學家赫伯特·馬歇爾·麥克盧漢(Herbert Marshall McLuhan)在其著作《理解媒介:論人的延伸》中談到:“無論是科學領域還是人文領域,凡是把自己行動和當代新知識的含義把握好的人,都是藝術家,藝術家是具有整體意識的人”[4]。赫伯特·馬歇爾·麥克盧漢不僅強調藝術家要有跟上時代的創新精神,還反映出藝術家在人類社會應當承擔的義務與責任。以下內容分別從跨領域及跨文化舞蹈出發,探討藝術家創作跨界舞蹈藝術的動機與宗旨,進而為挖掘跨界舞蹈作品的形態樣貌與審美特征夯實基礎。

1.建構在科技社會背景下的跨領域創作

高科技產業的快速發展影響了舞蹈藝術創作的走向,尤其是新媒體與身體的結合讓編舞家覓到了多元的跨域創作空間。通過與跨領域編舞家訪談時發現其創作跨領域舞蹈,首先是為了嘗試挖掘全新的美學形態;其次是為了呼應當下科技社會的發展與形態面貌。跨領域編舞家張婷婷談到:“我時常在想,除了舞蹈之外還能挖掘哪些具有價值的東西,我們還能如何創作更有新意的舞蹈。”自2012年張婷婷創立“張婷婷獨立制作”以來,便多次與多媒體設計師林經堯攜手,運用身體結合虛擬影像的方式展開創作,先后推出了《時空抽屜》《既視感》等跨領域舞蹈作品。跨領域編舞家孫尚綺談到:“我認為僅跳舞真的太無聊了。在當代,只用舞蹈來詮釋社會現象是不夠的。我們要思考的是身體本身與社會間的關系到底是什么。”在孫尚綺旅德期間,他曾先后與歐洲各國新媒體藝術家合作,創作發表了《攝影師》《早餐時刻》等多部跨領域舞蹈作品。跨領域編舞家謝杰樺談到:“科技在改變人類的同時,劇場中的觀眾也在改變。舞臺的設計、舞蹈的創作也要隨著觀眾的改變而改變。因此在舞臺的設計上,我們就不得不考慮觀眾是如何接受這種新的審美。所以當我創作時,我要想到的是如何使用新媒材,它給觀眾帶來的新體驗是什么。”在謝杰樺創作的《第七感官》中,他通過在天花板上架設紅外線攝影機,捕捉舞者運動過程,并傳送坐標資料于計算機運算,再借由投影機送出畫面至表演場域,此舉不僅為舞者創造了一個“活”的舞臺,同時也為觀眾帶來一種“跨域交互”的審美體驗。跨領域編舞家蘇文琪談到:“從舞蹈藝術創作來講,我并非僅僅處理舞蹈自身的問題,更大的一部分是處理人與社會之間的關聯性。我想透過不同形式融合的展現再現出社會當下的現象、問題,以及日后會發生的種種事情。”在其創作的《W.A.V.E城市微幅》中,將一百盞LED燈放在獨舞中,讓觀眾看到一個獨自的身體在面對一個龐大科技裝置時的視覺沖擊,淋漓盡致地折射出人類在科技社會中所面臨的壓迫與威脅。高科技對人類思想、身體的規訓早已成為跨領域編舞家創作的重要一環。他們生長在當下勢必就會受到當下科技環境的影響。只有新媒體、高科技與身體展開跨域創作才能淋漓盡致地反映出當下科技社會的發展現狀。

2.建構在現代主義文化思潮下的跨文化創作

以人為本、從表意出發來再現無限廣闊的現實生活是跨文化編舞家突破單一身體語言,創造多元身體風格的根本宗旨。雖然以洛伊·富勒(Loie Fuller)和伊莎多拉·鄧肯(Isadora Duncan)為代表的反叛力量在現代主義一浪壓一浪的宣泄中耗盡了最初的自由,但其為中西方后世編舞家埋下了一顆自由創作的種子。受到伊莎多拉·鄧肯現代主義精神的影響,以賈德遜舞蹈劇場為首的美國第二批先鋒派舞蹈家陣營及莫里斯·貝雅(Morice Bejare)、伊日·基里安(Jiri Kylian)等歐美當代編舞家與我國吳曉邦、戴愛蓮等舞蹈先驅,在不同程度上均運用跨文化的形式展開創作與表演。莫里斯·貝雅認為:“傳統應激勵我們去創新,傳統是革命的、發展的力量”[5]412。“芭蕾技巧可以豐富今天的舞蹈語匯,但他指出,古典美學則過時了,必須更新,因為時代的美學已經改變。”[5]412伴隨此理念,莫里斯·貝雅結合歐洲不同國家傳統舞蹈的身體語言,創作了如《孤獨人交響曲》(La Symphonie pour un homme seul)、《春之祭》(Le sacre du printemps)、《波萊羅》(Boléro)等許多膾炙人口的跨文化舞蹈作品。對于伊日·基里安而言,“古典芭蕾、現代舞、民族舞被他天衣無縫地揉成一種現代肢體的和聲,在既流暢又充滿內在張力的舞臺空間運動中,張揚著人性的光輝”[5]416。伊日·基里安畢生都以多元文化為核心,創作出如《獨一無二》(One of Kind)、《交響詩》(Symphony of Psalms)、《極樂時刻》(Petit Mort)等眾多跨文化作品。從吳曉邦的創作來看,“更是直截了當地申說‘要傳統,不要傳統主義’。他指出,我們要尊重民族固有的傳統,但無論什么“傳統”,都要進行革命地揚棄”[6]。吳曉邦先生所談到的兩個傳統并不是一件事,“傳統”是中華民族特有的文化遺產;而‘傳統主義’是指在舞蹈創作中所遵循的墨守成規的老腦筋、舊思想。吳曉邦的新舞蹈不拘泥于任何桎梏的身體風格。他的創作均是從情感出發,圍繞情感建構動作形式。他的《義勇軍進行曲》《思凡》《饑火》等作品均有沖破舊有身體牢籠,反對封建思想、反對既有體制、反對傳統主義的隱喻意義。

三、跨界舞蹈作品形態與審美接受

社會就像連接供給端與接受端的一座橋梁,在為藝術家開通創作道路的同時,也為觀眾提供了通往審美彼岸的方法與途徑。雖然說跨領域與跨文化均屬于跨界舞蹈藝術中的一類,然而無論是作品形態本身還是作品供給與接受,二者卻有著明顯的差異。以下內容將分別論述跨領域及跨文化舞蹈的形態與審美特征,旨在探索二者所具有的共性特征,嘗試挖掘出它們的差異所在。

1.跨領域舞蹈作品形態與審美接受

隨著科技的發展及后現代主義文化精神的影響,編舞家嘗試以實驗、拼貼手法展開創作的同時,也為觀眾的審美架起了一座全新且可跨域的對話平臺。佛朗斯·約翰松(Frans Johansson)說:“跨領域強調不同的藝術形式異域碰撞,經由原本彼此不同的藝術知識與藝術形式,激蕩出跟以往不同的創作結果”[7]。貝托爾特·布萊希特(Bertolt Brecht)談到:“劇場里,是觀眾調節著的演出”[8]。斯蒂文·迪克松(Steve Dixon)談到:“所有藝術都是觀看者和藝術品之間的互動。因此,藝術品是發生在觀看者和觀看之間對峙的交互活動”[9]。從約翰松的跨領域供給到布萊希特的跨領域接受再到迪克松對二者兼顧的觀點中,我們明顯看到了20世紀50、60年代后藝術作品樣貌特征及觀眾審美狀態的轉向與改變。首先,后現代舞蹈家瓦解了文本的意義,強調身體語言與其他藝術形式的拼貼、實驗與偶然的結合,在讓藝術形式與形式間處于平等狀態的同時,嘗試挖掘舞蹈創新的更多可能性。其次,后現代主義文化思潮的影響讓舞者覓到了個性化及前衛性的表現風格,他們以自由、隨心所欲的身體為表演核心,著重凸顯個性化的身體姿態。最后是新媒體的介入沖淡了觀眾原有的審美經驗。虛擬影像、虛擬動畫等新媒體元素取替了如道具、布景等傳統舞臺的物理空間。它的出現顯然改變了觀眾的審美視野。

探索有關跨領域舞蹈的審美特征需要從作品端和接受端兩方面出發。作為供給端的編舞家瓦解了約定俗成的意義,讓作品端處在一個以凸顯形式為主的表現狀態。陌生的媒介形式與個性化的身體語言交織在一起,呈現出一個又一個的形式交匯點。這些交匯點在凸顯多元形式知識的同時,也創造出源源不斷的新意。例如《Trankers》中虛擬影像與舞者身體的彼此交融;《既視感》中3D影像與舞者身體空間的前后錯位;《第七感官》中虛擬動畫與舞者身體的融合等,均創造出極具個性的交互模式。作為接受端的觀眾在欣賞跨領域舞蹈時,會處在一個陌生且未知的狀態。各類媒體元素及舞者身體的交織讓觀眾不得不將目光注視在舞者身體及新媒體形式本身上,而非像觀賞傳統舞蹈那樣可以通過約定俗成的形式產生意象。值得注意的是,盡管觀眾在跨領域舞蹈中難能獲得約定俗成的意義,但其并不代表意義不能產生于觀眾的腦海中。形式的陌生感讓觀眾從被動的審美中跳脫出來,從而成為主動獲取意義的人,旨在彰顯觀眾與舞蹈處在平行狀態的同時,也凸顯出跨領域藝術中的“跨”,具有觀眾參與作品并與作品一道合作完成意義建構的隱喻意義。例如《W.A.V.E城市微幅》100盞LED燈與一個獨自身體的合作,為平時工作在工廠、車間的觀眾帶來一種壓迫感;《第七感官》的虛擬動畫與舞者身體的融合,為平時具有玩電子游戲經驗的觀眾帶來一種交互體驗感等。

2.跨文化舞蹈作品形態與審美接受

文化全球化加速了跨文化舞蹈的發展進程,以表意優先、以人為本的創作觀在呼應新時代到來的同時,也為全球各國舞蹈編導創作和觀眾審美開啟了一個全新的大門。慕羽指出:“‘新現實主義’之‘新’,不只是從‘革命’到‘改革’的新舊對比,也是改革開放時代命題的不斷‘創新’,借鑒現代主義或‘后現代’手法進行創作也成為重要現象”[10]。徐頏、賈怡彤談到:“舞蹈的跨文化交流是基于打破限制,擴充自我的身體體驗,注入豐富的身體意識,體現為一種對他國文化優秀性的接納和借鑒”[11]。“芭蕾、中國古典舞、現代舞等多重身體語言符號的跨界融合,在打破中西方舞蹈身體語言間絕對界限的同時,也讓觀眾突破了傳統舞蹈的限定性身體風格的審美禁忌”[12]。雖然跨文化舞蹈仍屬于綜合藝術,但它在身體風格上卻突破了傳統舞蹈的桎梏性創作。例如舞劇《八女投江》芭蕾與東北秧歌的彼此交融,軍旅舞蹈《走·跑·跳》《穿越》《畢業歌》芭蕾與中國古典舞與現代舞間的兼容,當代舞蹈《生命演奏家》芭蕾、現代舞與街舞的跨界融合等,均創造出多元一體的全新肢體語言。

從作品形態來看,它呈現出多元一體的屬性特征。然而從跨文化舞蹈作品的審美接受而言,融合不同身體語言風格不僅讓觀眾能更好地理解人物形象、詮釋文本意義,還可使觀眾在欣賞舞作形式的霎那間獲得視野融合與創新的雙重體驗。首先,跨文化舞蹈作品更多地彰顯出人道主義價值觀,能夠充分地表達出“人本”“人情”“人性”的多維面向。芭蕾的“開、繃、直、立”給予觀眾一種鏗鏘有力、挺拔向上的美學特質。其更適合塑造出身顯貴、聲名顯赫的王侯將相;保家衛國、沖鋒陷陣的人民子弟兵;維護人民利益、增進人民福祉的民族英雄;不畏強暴、挺身而出的愛國主義人士等形象。中國古典舞的“圓、曲、擰、傾”具有含蓄內斂、鋒芒不露的美學特質,更符合塑造深沉穩重且足智多謀的人物形象。現代舞的身體語言更多體現在舞臺的一度空間中,給予觀眾一種隨性自由、悠然自得的美學特質。對于塑造低沉、軟弱、無助等人物形象具有顯著效果。例如舞劇《鐵人》中的芭蕾語言給予觀眾“鐵”一般堅固的形象特質,中國古典舞語言呈現出“中國性格、中國智慧”的特征,現代舞語言體現出“人”的憔悴與疲憊感。不同舞蹈身體語言風格皆獨具特征,當它們相互交織的時候給予觀眾一種更加具象且真實的“鐵人”形象。編導讓觀眾看到芭蕾和中國古典舞身體語言風格的同時,也讓觀眾看見了現代舞的“自由”“隨意”以及“生活化”的形式風格。豐富、多樣且具有張力的現代舞在結合其他舞種身體形式時,可以塑造出多維的人物內心世界。現代舞就像“糖”一般,具有審美提鮮的作用。它不僅有芭蕾“開、繃、直、立”的堅硬身軀與中國古典舞“圓、曲、擰、傾”的張力,而且讓觀眾突破了固有的觀賞經驗,實現了期待視野的審美創新。

四、結語

藝術源自社會,也必然要回歸社會。跨界舞蹈的誕生離不開當下科技社會與文化思潮形態的影響與啟示。跨界藝術家所創作藝術作品的形式、內容以及所呈現出的審美趣味,勢必會受到當下社會發展的整體影響。科技的進步為藝術創作提供了豐富的語言形式及多元的媒介素材,同時后現代主義文化思潮的影響也改變了藝術創作的傳統形式。也就是說,藝術家不僅接納了當下科技所提供的豐富媒介,在方法上,還呼應了后現代主義多元且自由的創作精神。跨領域編舞家不再尋求以線性的手法展開創作,而是嘗試尋找不同的藝術家進行實驗、跨域創作。跨領域舞蹈作品弱化且瓦解了情節意義的再現,并讓形式與形式間覓到了可拼貼、可組合的多元空間。當觀眾未能從作品中看到與自身生命相聯系的經驗時,他們才會主動觀察舞臺上所發生的一切,并通過思考來填補尚未理解意義的空白。跨文化編舞家也不再固守傳統的身體風格,而是嘗試結合不同的身體文化展開創作。跨文化舞蹈作品瓦解了身體風格的唯一性,讓多元且豐富的人物形象及文本意義覓到了精準的表達空間。這一創舉不僅讓觀眾能更好地理解人物形象、詮釋文本意義,還可使觀眾在欣賞舞作形式的霎那間獲得視野融合與創新的雙重體驗。總之,新時代的來臨為編舞家提供了嶄新的創作機遇,無論是在跨領域還是在跨文化方面,一體多元、并行不悖的創作及展演均反映出當下社會多元發展與自由的面貌。