數(shù)字平臺參與社會治理的三重角色*

——基于組織的視角

□劉學(xué)

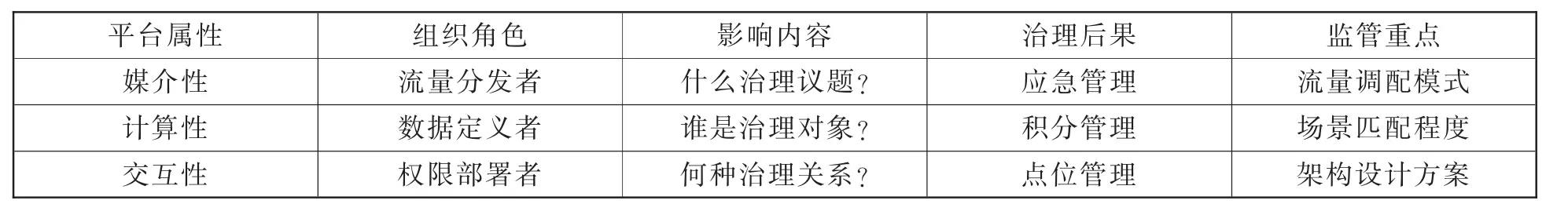

內(nèi)容提要 本文將數(shù)字平臺作為新型組織來探討其在社會治理轉(zhuǎn)型中的角色,認為數(shù)字平臺在社會治理的議題生產(chǎn)、治理對象的認證和治理結(jié)構(gòu)的定型中發(fā)揮著重要作用。作為流量分發(fā)者,數(shù)字平臺是社會議題公共化的調(diào)節(jié)者。“個體化的平臺流量”誘使社會治理向應(yīng)急化轉(zhuǎn)型。作為數(shù)據(jù)的定義者,數(shù)字平臺以“場景”的名義將終端設(shè)備上搜集的數(shù)據(jù)信息組合成一套價值系統(tǒng),建立識別與評價治理對象的積分管理系統(tǒng)。作為權(quán)限部署者,數(shù)字平臺將擁有不同權(quán)限的設(shè)備以一定的組織結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)起來,以點位為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng)逐步確立。加快構(gòu)建數(shù)字平臺參與社會治理的約束機制,需要從其組織角色入手,審核流量分配方案、評估場景匹配程度、建議架構(gòu)設(shè)計的公眾參與機制,重建社會安全屏障。

一、引言

隨著新一代信息技術(shù)的普及應(yīng)用,社會治理任務(wù)正依托數(shù)字平臺組織起來,參與到城市治理、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)升級、慈善公益等各類治理任務(wù)中,與經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)深度融合。①不同開發(fā)主體的數(shù)字平臺與地方政府展開合作,全面深入到社會生產(chǎn)、生活的方方面面,成為推進中國式現(xiàn)代化的引擎,構(gòu)建起國家競爭的新優(yōu)勢。

數(shù)字平臺與社會治理轉(zhuǎn)型的關(guān)系,是亟需回應(yīng)的時代課題。圍繞這一課題,學(xué)界從三個方面展開了討論:第一,從數(shù)字平臺的技術(shù)屬性出發(fā),討論新型技術(shù)對社會治理的溢出效應(yīng)。這些效能主要體現(xiàn)在三個方面:治理網(wǎng)絡(luò)的扁平化、②治理績效的提升,以及治理決策的流程優(yōu)化。③第二,從數(shù)字平臺的產(chǎn)品屬性出發(fā),聚焦商業(yè)化運作、標準化流程的處置方式對社會治理傳統(tǒng)運作模式的挑戰(zhàn)。這些研究從多個側(cè)面呈現(xiàn)了數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和社會治理的倫理規(guī)范、情感結(jié)構(gòu)、自我呈現(xiàn)之間的矛盾。④其三,從數(shù)字平臺的資本屬性出發(fā),揭露平臺的組織方式對勞動關(guān)系、勞動方式與勞工團結(jié)的異化與重構(gòu)。⑤現(xiàn)有研究揭示了數(shù)字平臺迅猛發(fā)展給社會治理轉(zhuǎn)型帶來的機遇和挑戰(zhàn),具有相當?shù)睦碚摱床炝Α?/p>

然而,研究尚未關(guān)照到的是,平臺在哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)影響社會治理轉(zhuǎn)型?又造成何種后果?數(shù)字平臺作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成單元,不僅是新加入的治理要素,還是治理關(guān)系重構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)。針對運輸行業(yè)的研究指出,數(shù)字平臺重構(gòu)了行業(yè)內(nèi)部同行關(guān)系、車貨匹配關(guān)系以及車主關(guān)系,進而影響了群體生計。⑥從勞動視角出發(fā)的研究認為,平臺技術(shù)、法律與組織復(fù)合而成的“平臺架構(gòu)”應(yīng)視為影響勞工團結(jié)的生產(chǎn)體制。勞動被組織、管理和評價的人格化程度、合法化路徑等維度,塑造了勞工表達不滿的策略選擇。⑦但是,關(guān)于數(shù)字平臺如何影響社會治理議題的生產(chǎn)與解決,相關(guān)研究還不多。就數(shù)字平臺對社會治理轉(zhuǎn)型的影響而言,數(shù)字平臺應(yīng)被概念化為影響政社協(xié)商的組織結(jié)構(gòu),它通過一系列的技術(shù)裝置與權(quán)限部署調(diào)節(jié)著政社協(xié)商的結(jié)構(gòu)。

借用“平臺屬性——關(guān)系重構(gòu)”的分析視角,我們認為,什么樣的社會現(xiàn)象與對象需要被治理,應(yīng)該由誰來治理,也是一個社會生產(chǎn)體制。數(shù)字平臺構(gòu)成了生產(chǎn)治理議題、搜尋治理對象、提供治理方案的組織約束。“社會”指的是,治理并不是單一主體的意圖實現(xiàn),而是在特定的制度背景下,相關(guān)主體經(jīng)由一定的協(xié)商機制共同生產(chǎn)的。“生產(chǎn)”指的是,社會治理的內(nèi)容、對象與方式不是一個純粹客觀的社會事實,而是在相關(guān)主體的認知與互動中“浮現(xiàn)”出來的。我國社會治理的諸多議題都存在利益相關(guān)主體磋商與調(diào)適的協(xié)商機制,包括社會協(xié)商、市場協(xié)商與行政協(xié)商。⑧研究者針對行政協(xié)商做了大量研究,認為行政協(xié)商是引發(fā)政策變異的主要誘因。這一機制的普遍存在使得公共政策的目標對象、推進手段和驗收方式常會變通調(diào)整。⑨基于以上分析,我們認為數(shù)字平臺在何種意義上改變了這一生產(chǎn)過程中的協(xié)商關(guān)系,是重要的分析維度。

圍繞“數(shù)字平臺與社會治理轉(zhuǎn)型”,我們收集了數(shù)字平臺參與基層治理、公益慈善的多個項目案例,針對案例涉及的企業(yè)方、生態(tài)合作伙伴、治理對象等各類主體展開訪談和調(diào)研,獲得了大量的數(shù)據(jù)與報告。以此為基礎(chǔ),我們認為,數(shù)字平臺在治理互動中作為中介組織出現(xiàn),將外顯的社會互動過程封裝在平臺的組織生態(tài)與算法中,借此干預(yù)了社會治理中的治理議題形成、治理對象認證和社會協(xié)作過程。

社會治理通常包括三個內(nèi)容,治理議題生產(chǎn)、治理對象的搜尋和治理方案的提供三個部分,數(shù)字平臺對社會治理過程產(chǎn)生了深刻影響。

第一,數(shù)字平臺依靠其巨量用戶的聯(lián)結(jié)能力而非專業(yè)素養(yǎng),擁有了無需授權(quán)的媒介性。數(shù)字平臺有能力制定不同的流量配發(fā)方案,決定哪些事件需要被多大范圍的公眾知曉,成為公共議題。數(shù)字平臺對流量的集中配送,誘使大量本應(yīng)處于私域的議題泛化為公共議題,則社會治理更易多以應(yīng)急管理的機制運行。

第二,數(shù)字平臺依靠其數(shù)據(jù)搜集、存儲和超算能力,成為信息數(shù)據(jù)的定義者。哪些數(shù)據(jù)是有意義并能夠搜集的,哪些數(shù)據(jù)可以存儲,有多長的存儲權(quán)限,哪些數(shù)據(jù)能納入算法模型,并生產(chǎn)出具有新的社會意義的數(shù)據(jù),數(shù)字平臺有定義能力。因此,數(shù)字平臺能夠決定其簽約用戶的線上身份及身份實踐的方式。簡言之,依靠其數(shù)據(jù)計算能力,數(shù)字平臺成為數(shù)據(jù)的定義者。這一角色的介入使得社會的組織與動員問題簡化為“評分”與“獎懲”的雙邊關(guān)系,積分管理從虛擬空間擴散到線下治理。

第三,數(shù)字平臺在搭建其數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施或軟件服務(wù)程序時,會在不同程度上對數(shù)據(jù)的存儲、調(diào)用、合并,事項的審批、流轉(zhuǎn),接口的標準、數(shù)量等設(shè)置排他性權(quán)限。差異化的權(quán)限分布結(jié)構(gòu)會對相關(guān)主體的互動模式產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。在數(shù)字平臺上,權(quán)限分布與接口分布是內(nèi)置且固定的,因此,數(shù)據(jù)搜集、上傳、分發(fā)等流程也內(nèi)嵌于設(shè)備終端和軟件平臺。數(shù)字平臺的實控方借助點位管理控制平臺運行。

二、流量分發(fā)者:影響治理議題形成

數(shù)字平臺擁有信息分發(fā)能力,憑借自身對信息內(nèi)容的編輯權(quán)與傳播權(quán),影響事件的公眾知曉度。這是平臺的媒介性特征。數(shù)字平臺又被稱為“平臺媒體”⑩,指那些既擁有媒體專業(yè)編輯的權(quán)威性,又擁有面向用戶開放性的數(shù)字內(nèi)容實體。例如臉書、推特、微信、微博等社交媒體平臺,這些平臺聚合了信息檢索、公共討論、導(dǎo)航服務(wù)、娛樂游戲、咨詢提供、社交等多種信息交換形式。正因為平臺型組織擁有對數(shù)據(jù)與信息的存儲、整合、分發(fā)能力,平臺作為信息掌握的優(yōu)勢方就可以利用信息優(yōu)勢,對信息弱勢方施加影響,重構(gòu)傳播秩序。在社會治理議題的社會生產(chǎn)中,數(shù)字平臺參與制造議題、突出議題和消滅議題的作用不可忽視。具體表現(xiàn)在三個方面:議題建構(gòu)(agenda building)、議程設(shè)定(agenda setting)與資源匹配。[11]

第一,議題建構(gòu),指的是行動者能夠依托信息流,識別出的新問題。社會治理議題的形成并非是客觀進程,而是一個“成為問題”的過程。可及性是制約事件成為社會治理議題的主要變量。以災(zāi)荒救助這一歷史悠久的治理議題為例,在前現(xiàn)代社會,它并不是一個需要國家負責的任務(wù),普通民眾通常以宿命論的態(tài)度面對災(zāi)荒禍患,很少期待國家作為拯救者出現(xiàn)。直到清朝,國家才更多地干預(yù)到地方士紳的救災(zāi)行動中來。信息汲取能力的增強推動更多社會現(xiàn)象與群體進入了國家治理的視野。當下,由于信息流、支付流和物資流的發(fā)展,許多新的問題與群體進入公共領(lǐng)域。例如,伴隨著全國4G覆蓋率的提高,更多偏遠山區(qū)的孩子可以借助遠程教育、在線教育等方式學(xué)習(xí)到和城里人一樣的知識。農(nóng)村孩子在享受技術(shù)紅利的同時,也出現(xiàn)了新的問題。《2019年全國未成年人互聯(lián)網(wǎng)使用情況研究報告》顯示,我國農(nóng)村未成年人的互聯(lián)網(wǎng)普及率為90.3%,其中93.4%的農(nóng)村未成年人使用手機作為上網(wǎng)設(shè)備。而且,農(nóng)村未成年網(wǎng)民使用短視頻、動畫或動漫等休閑娛樂的比例高于城鎮(zhèn)。農(nóng)村留守兒童成為了網(wǎng)癮的受害者。掃碼支付功能的普及給公眾帶來了極大的便利,也讓個人隱私、信息安全、網(wǎng)絡(luò)詐騙等成為社會治理的新議題。

第二,議程設(shè)定,指大眾傳播媒介通過影響報導(dǎo)內(nèi)容的方向及數(shù)量,對一個議題進行強調(diào),包括三種類型:知曉模式、顯著模式與優(yōu)先模式[12]。即媒體對一些事情是否曝光,曝光多少與曝光時間的差異。數(shù)字平臺憑借其對議題的排序能力,影響其公共化的進程。正如科恩所說“媒介也許不能很成功地告訴人們要怎么想,但它卻能很成功地告訴人們該想些什么”。[13]以搜索引擎為例,平臺組織可以通過調(diào)整不同信息出現(xiàn)在頁面的順序,來影響搜索者的信息接觸,進而影響檢索人的決策,即平臺的“流量”分配能力[14]。數(shù)字平臺誕生前,教育與貧困問題是中國社會主流的慈善議題。以希望工程、鄉(xiāng)村支教、捐資助學(xué)為代表的教育幫扶從上個世紀80年代一直持續(xù)到2000年,成為一代公益人的主要使命。數(shù)字平臺興起后,更具熱點性的救急救助類議題吸引了更多關(guān)注。幫扶對象也從地區(qū)性、群體性幫扶轉(zhuǎn)向家庭型、個體化的幫扶。[15]

第三,資源匹配。依靠平臺的宣傳和動員能力,數(shù)字平臺有能力對資金或勞動力等社會資源的流向進行干預(yù)或再分配。截至2022年,有30家平臺被指定為慈善組織的互聯(lián)網(wǎng)募捐平臺。這些具有公眾募捐資質(zhì)的平臺能夠?qū)ι鐣嶙h與關(guān)注的議題配置捐助資源。2019年,我國20家互聯(lián)網(wǎng)募捐平臺匯聚的慈善捐款超過54億元,同比增長68%,已經(jīng)成為慈善捐贈的主要來源。數(shù)字平臺所制定的善款分配規(guī)則產(chǎn)生了行業(yè)性的影響。以T企業(yè)公益日募捐的數(shù)據(jù)來看,總計有336家公募機構(gòu)參與募捐,其中,基金會226家、慈善系統(tǒng)62家、紅十字系統(tǒng)33家、社會團體13家、社會服務(wù)機構(gòu)2家。T企業(yè)平臺上的總籌款額度為40.55億,其中各類基金會占據(jù)了總籌款額的49.6%、慈善會系統(tǒng)占據(jù)了45.1%、前5名的各地慈善協(xié)會籌款占據(jù)了整體籌款額的47%。[16]2021年河南鄭州遭遇特大暴雨侵襲,一名在校大學(xué)生發(fā)起的“待救援人員信息”在線文檔不斷更新信息,指導(dǎo)救援資源對接,被稱為“救命文檔”。這都說明,數(shù)字平臺這種組織形態(tài)正成為重構(gòu)善款、善力的組織力量。

依靠其流量分發(fā)能力,數(shù)字平臺影響著社會事件的公共化進程。何以如此?流量自身的特征賦予了數(shù)字平臺的組織權(quán)力。流量,可以理解為個人信息數(shù)據(jù)的數(shù)字化呈現(xiàn)與交換。它不僅具有非競爭性、非排他性特征,且具有自我增值能力,即不同維度的信息匯總或比對能夠改善信息質(zhì)量,無需更多勞動。這與金融資本的增值方式顯著不同。金融資本的跨空間流動是借助其跨期收益能力實現(xiàn)的,即組織或個人能夠?qū)⑽磥眍A(yù)期收益轉(zhuǎn)化為實際的當期收入。金融資本的增值也主要依賴制造與影響市場預(yù)期。流量的增值方式則更依賴個人或組織掌握信息的質(zhì)量和數(shù)量,打破信息邊界、增加信息源、生產(chǎn)新信息是流量增值的主要方式。簡而言之 ,流量增值的核心是社群(用戶)與社群的有效鏈接。因此,本文將數(shù)字平臺在社會議題生產(chǎn)中的作用界定為組織角色。

作為流量分發(fā)者,數(shù)字平臺在個體層面調(diào)用、管理與分配流量,常常會導(dǎo)致流量在極短的時間內(nèi)集中涌現(xiàn)。這給常規(guī)性和地方化的治理機制造成極大的壓力。一方面,熱點議題消耗了更多的治理資源。公共部門對減貧、養(yǎng)老、助殘等常規(guī)議題的關(guān)注讓位于個體化、局部性的突發(fā)事件,出現(xiàn)公共議題公共化程度不高的問題。另一方面,更多的應(yīng)急處置需求強化了治理資源集中化分配的傾向。面對跨平臺傳播的“熱點”議題,以基層組織、公益協(xié)會、興趣團體等為特征的組織化、地方化治理手段失效。協(xié)調(diào)能力更強、響應(yīng)速度更快的跨部門動員高頻出現(xiàn),推動社會治理應(yīng)急化轉(zhuǎn)型。

三、數(shù)據(jù)定義者:介入治理對象認證

數(shù)字平臺是一套依托于算法規(guī)則的組織結(jié)構(gòu),這是數(shù)字平臺得以快速占領(lǐng)市場,重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的主要因素。[17]現(xiàn)有算法研究多將算法處理成去組織方的技術(shù)實體,有三種解釋路徑:其一,算法控制論。該流派主要從技術(shù)視角出發(fā),將算法理解為一套自動化、自適性、強制性的控制體系,強調(diào)其對個體自主性、社會不平等與勞資關(guān)系的影響。[18]其二,算法建構(gòu)論。該流派強調(diào)個體信息與數(shù)據(jù)的自主性,或技術(shù)對文化環(huán)境的依賴性。威爾森認為數(shù)字平臺的算法不僅是效率工具,還是技術(shù)與社會的實踐過程,關(guān)涉到生產(chǎn)、消費與使用的組織過程。[19]也就是說,制度環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)與主體的博弈共同輸出了特定的算法實踐。其三,算法中介論,該流派將算法視作一套影響不均衡的工具體系。工具本身既具有規(guī)訓(xùn)性,同時也可被影響。因此,學(xué)者強調(diào)社會運作的常識應(yīng)作為算法構(gòu)建的 “知識圖譜”影響數(shù)字平臺使用技術(shù)與信息的方式[20]。然而,算法無法獨立運行,它鑲嵌于組織內(nèi)。組織理解并賦予數(shù)據(jù)意義的方式很大程度上決定著治理績效。

數(shù)字平臺的設(shè)計與運轉(zhuǎn)依賴“場景”的識別與應(yīng)用。所謂場景,即某類社會身份與互動模式的虛擬化實踐與展演。數(shù)字平臺將算法、人與規(guī)則復(fù)合成整體架構(gòu),使算法形成一套意義系統(tǒng)。[21]平臺借助算法的信息處置與計算能力,生成了一套人、地、事、物、情之間的意義關(guān)聯(lián)與評價系統(tǒng)。這套系統(tǒng)匹配真實社會運行的程度決定著技術(shù)能否有效支撐社會治理。

具體而言,數(shù)字平臺以干預(yù)社會身份標簽生成的方式介入治理對象識別過程,表現(xiàn)為:身份標簽的遷移、生產(chǎn)與認證。社會治理的有效回應(yīng)建立在對治理對象的識別上。人與人的互動與歸屬是基于符號展開的,身份就是這樣一種影響群體歸屬、認同與個體人格形成的社會符號。斯特賴克認為,自我即是一系列身份的集合,身份定義了 “我是誰”的問題[22]。 泰弗爾[23](Taifel)的社會身份概念則進一步強調(diào)作為團隊成員的情感和價值體驗,并將其視為一個社會分類、比較與區(qū)分的心理過程。個體通常借助一系列的身份標簽來表達所歸屬的群體,這些身份標簽具有資格性(qualify),是權(quán)力與責任的承載體,支持著社會系統(tǒng)的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

第一,身份標簽的遷移。在中國傳統(tǒng)的社會治理模式下,身份標簽的生成是在一系列日常生活實踐中定型的社會角色,具有地方性色彩。身份是“相同類別的人群就其相似性的強化過程,也是不同類別的人群之間就其差異性的強化過程,這種強化的結(jié)果產(chǎn)生了類型的分化”。[24]在數(shù)字平臺的社會實踐中,社會標簽被隱藏在了算法與平臺企業(yè)的組織流程中,身份標簽的遷移和添加從多向建構(gòu)變?yōu)閱蜗蛸x予,身份的多重性、情境性容易滑向單一維度。某頭部平臺企業(yè)的鄉(xiāng)村治理平臺要求“村莊要調(diào)動各身份人員(村委會成員、黨員等)在各版塊發(fā)布與主題相關(guān)的原創(chuàng)帖,積極與村民互動”,平臺很快將鄉(xiāng)村中原有的身份遷移到了網(wǎng)上。調(diào)研對象講道,“我們盤點了一下,村莊里面有60多種身份,比如校長、小學(xué)老師、村醫(yī)、獸醫(yī)、護林員、河長、網(wǎng)格員、小賣部老板,我們搞出60多種身份,他都可以登記自己的身份在網(wǎng)上,也就是說他發(fā)言的時候是帶身份的”。有了這些身份,再加上在網(wǎng)絡(luò)空間開發(fā)出的“市集”、“廣場”,平臺得以在虛擬空間中營造出一個沒有距離的村莊。但在具體的平臺運作中,哪怕是實名制,每一個賬戶也只能單獨展演,這跟傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村生活迥然不同。在線下,社會身份實踐是復(fù)合且靈活切換的。在鄉(xiāng)土社會,哪怕是找對象這種親密關(guān)系的建立也需要基于對方作為子女、朋友、員工等多重身份實踐的綜合評價。村民與村干部之間的治理關(guān)系并非完全基于行政權(quán)威,其互動是情境性的。在互動過程中,村民有時是“叔叔”“伯伯”的身份,有時又是“黨員”“群眾”的身份,還有時是同學(xué)、朋友身份,個體在多重身份下的情境性互動構(gòu)成了鄉(xiāng)土社會運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。

第二,身份標簽的生成。除了傳統(tǒng)社會角色的再現(xiàn)。數(shù)字平臺還依據(jù)新的治理場景,添加新的身份標簽。例如,為了應(yīng)對流動人口給疫情防控帶來的挑戰(zhàn),一些城中村社區(qū)借助互聯(lián)網(wǎng)智慧平臺的人臉識別技術(shù)為重復(fù)進出小區(qū)的人員添加標簽。臨時標簽的生成為社區(qū)工作人員摸清人口底數(shù)提供了便利。但是,受限于數(shù)據(jù)采集的方式與主體的差異,采集到的數(shù)據(jù)并不能完全反映社會事實。一方面,采集主體的個體認知影響標簽生成。依靠保安、網(wǎng)格員、街道辦主任填寫的小區(qū)住戶身份,其結(jié)果是不同的。保安常根據(jù)住戶出入的交通工具判斷住戶的社會經(jīng)濟地位,街道辦工作人員則更熟悉住戶的低保、醫(yī)保等社會福利狀況。與此類似,引入數(shù)字平臺的牽頭單位會依據(jù)部門業(yè)務(wù)需要對治理對象進行標簽化處理。民政部門常將社區(qū)居民劃分為“低保戶”與“非低保戶”,政法系統(tǒng)則主要根據(jù)住戶有無犯罪經(jīng)歷或傾向?qū)χ卫韺ο筮M行分類。另一方面,數(shù)據(jù)采集的工具和方式也影響身份標簽錄入。數(shù)字平臺提供的制式化系統(tǒng)限制了用戶對自己身份的選擇權(quán)。不管是下拉菜單式的點選方式,還是自填式的錄入方式,身份標簽的錄入與管理均是單維度的。

第三,身份標簽的認證。治理對象的錨定是政策執(zhí)行中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),它依賴治理者較高的認證能力。魏丕信在《十八世紀中國的官僚制度與荒政》一書中提及,清代國家的救災(zāi)行為是建立在精細化的官僚認證能力上的。它需要對災(zāi)害的持續(xù)時間、影響范圍、人口比例以及救災(zāi)物資的輸入有相當準確的判斷,并在救濟過程中展現(xiàn)出識別與認證賑災(zāi)對象的能力。“災(zāi)害勘察與賑災(zāi)物資分配的章程與法規(guī)比以往任何時候都更加完善和標準化、制度化,在歉年、物價高昂之時,或是饑荒之年,資助貧困人口在一定程度上成為地方政府的一件例行公事”。[25]簡而言之,誰是“災(zāi)民”是需要在國家治理行為中度量與認證出來的。例如健康碼的開發(fā)和使用,數(shù)字平臺借助分布式授權(quán)(個體自選核酸檢測點位)、大數(shù)據(jù)篩選(地理軌跡數(shù)據(jù)的時空關(guān)聯(lián))與集中認證將治理對象的健康狀況劃分為“健康者(未感染)、非健康者(已感染)、(被)觀察者”,確保了治理對象健康認證的真實性、唯一性、整合性與統(tǒng)一度。[26]若沒有數(shù)字平臺的助力,如此規(guī)模的動態(tài)健康認證工作將是難以完成的任務(wù)。疫情期間,一些數(shù)字平臺為餐飲企業(yè)開發(fā)了“無接觸配送”的標簽。被標注為“無接觸餐廳”的企業(yè),需要滿足三個條件:無接觸進貨、無接觸點餐和無接觸配送。具體包括,進貨過程中商戶和配送人員需在固定地點卸貨、取貨,避免直接接觸,對食材分揀員、配送人員的體溫情況進行全過程記錄,保證食材安全;點餐時需要用手機點餐,并采取機器人送餐的方式;外賣需要做到無接觸配送、配備安心卡[27]、整箱消毒與騎手防護。得益于其身份認證能力,數(shù)字平臺才能成為重大公共衛(wèi)生事件中的共治力量。

作為數(shù)據(jù)的定義者,數(shù)字平臺以“場景”的名義將終端設(shè)備上搜集的數(shù)據(jù)信息組合成一套價值系統(tǒng),形成身份展演的虛擬空間。數(shù)字平臺還設(shè)計出清晰有序的積分與計分制度作為評價系統(tǒng)。類型多元的平臺設(shè)計出不同的規(guī)則來規(guī)訓(xùn)用戶的線上身份實踐,切割并扭曲了個體連貫、多重的社會身份。在虛擬空間中,連貫的身份被內(nèi)嵌于不同平臺的賬戶且被切割。個體通過在不同的平臺切換身份來度過每一天,以社交賬戶實踐情感身份,以消費者身份在購物平臺交易,以管理者身份登錄工作系統(tǒng)。[28]個體不得不重復(fù)陷入界定自己、劃分邊界、重建身份的艱難旅程中。值得注意的是,當數(shù)字平臺更多的利用數(shù)字進行身份管理,將其作為評價身份實踐的“正確”標準,“數(shù)字”本身就獲得了超越其實際價值的社會合法性。過去,社會對個體身份實踐的評價是多維且長期的。我們肯定個人創(chuàng)造的社會價值,賦予其尊嚴與地位要基于其修身、齊家與平天下的綜合貢獻。而今,在一些領(lǐng)域,“數(shù)字”與“數(shù)值”作為衡量價值的通行物,與個體的地位獲得掛鉤,塑造著積分的社會。

四、權(quán)限部署者:限定治理結(jié)構(gòu)形態(tài)

數(shù)字平臺是為了達成相關(guān)利益者的訴求,依托其技術(shù)架構(gòu)、計算能力建立的結(jié)構(gòu)化、制式化的行為規(guī)范。[29]數(shù)字平臺借助流程與權(quán)限設(shè)置限定社會協(xié)作方式,再將各類技術(shù)與非技術(shù)的規(guī)則復(fù)合在管理模塊與流程設(shè)計中,如隱私規(guī)則、入駐規(guī)則、信息排序規(guī)則、網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)規(guī)則、個人注冊要求、權(quán)限管理規(guī)則等。現(xiàn)有研究主要從法律層面解析了數(shù)字平臺的規(guī)則屬性,特別是對隱私政策規(guī)則、內(nèi)容審查、法人治理進行了討論。[30]

從數(shù)字平臺與社會互動的關(guān)系來看,數(shù)字平臺對權(quán)限的部署是其用戶互動的結(jié)構(gòu)環(huán)境,在平臺程序的虛擬環(huán)境中對用戶行為形成約束。就社會治理的生產(chǎn)而言,數(shù)字平臺對社會協(xié)作過程的限定性表現(xiàn)在兩個方面:可見性與協(xié)作方式。

第一,可見性,指的是數(shù)字平臺的利益相關(guān)者因為技術(shù)、商業(yè)與監(jiān)管的原因能夠知曉彼此存在的程度,包括主體可見性與信息可見性。互聯(lián)網(wǎng)具有匿名化特征,有研究通過對兩個貨運平臺進行比較發(fā)現(xiàn),是否允許自雇型貨車司機實名并可以彼此私信甚至影響著貨運行業(yè)的生態(tài)。貨車司機之間不可見、不可互動的技術(shù)區(qū)隔實際上也是社會區(qū)隔,這使得貨車司機之間“趨底競價”,行業(yè)內(nèi)卷。[31]借由司機們之間的不可見,無車承運平臺獲得了更高的市場競爭能力。除了主體可見性,信息可見性也會影響用戶互動方式。線下人際互動是肢體語言、眼神接觸、聲音畫面整體呈現(xiàn)的信息交換方式。而在線上,網(wǎng)絡(luò)傳輸將人際互動的不同感官切割,呈現(xiàn)為單維度的信息分享模式。數(shù)字平臺還可以通過選擇性開通或不開通某種功能影響信息傳遞的完整程度,從而制約互動者之間的互動模式。基于電子商務(wù)平臺的研究表明,電子商務(wù)商戶之間的價格戰(zhàn)部分來自于平臺對價格信息的過度展示。[32]相對的,小微商戶之間的產(chǎn)業(yè)鏈合作、商業(yè)模式學(xué)習(xí),甚至合作創(chuàng)新行為被大大限制了。

第二,協(xié)作方式,指的是社會治理議題回應(yīng)過程中,委托人與相關(guān)被委托人建立起的穩(wěn)定的人員安排與規(guī)范化的處置秩序。在數(shù)字平臺,參與主體的自主性與互動模式受平臺的規(guī)則限定,可以維持縱向委托,也可以是多中心決策的結(jié)構(gòu),主要體現(xiàn)數(shù)字平臺的主體意圖。平臺流程一旦設(shè)定,其對社會互動模式的限制就是結(jié)構(gòu)性的。針對某培訓(xùn)平臺的調(diào)研發(fā)現(xiàn),在兩種技術(shù)方案中,涉及的主要行動者一致,包括業(yè)務(wù)主管部門、政策支持部門、培訓(xùn)機構(gòu)、師資機構(gòu)、數(shù)字平臺企業(yè)開發(fā)機構(gòu)、評估機構(gòu)與會員,但是這些行動者的協(xié)作結(jié)構(gòu)卻大為不同。方案提出者的目標、工作性質(zhì)決定了平臺分發(fā)的流程結(jié)構(gòu)與權(quán)限設(shè)定。調(diào)研發(fā)現(xiàn),政府下屬事業(yè)單位依據(jù)科層體制的行政發(fā)包邏輯設(shè)計了自上而下的部門協(xié)作流程,這個設(shè)計的優(yōu)先目標在于確保培訓(xùn)班開班數(shù)量、參與人數(shù)與完成進度。而從游戲起家的某頭部平臺企業(yè)的技術(shù)方案,則從用戶視角出發(fā)設(shè)計了一個相對扁平化的用戶留存模型。后者的目標在于最大化平臺的用戶粘性,保障平臺擁有穩(wěn)定流量池。

作為權(quán)限部署者,數(shù)字平臺將擁有不同權(quán)限的設(shè)備(或賬戶)以一定的組織結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)起來,以形成最利于數(shù)字平臺生存的結(jié)構(gòu)。作為一種組織形態(tài),數(shù)字平臺誕生之初就在生存驅(qū)動下探索最適架構(gòu)。通常而言,從數(shù)字平臺的生命周期來看,誕生之初,數(shù)字平臺更傾向采納縱向、集中、擬科層的組織結(jié)構(gòu),與進入場景保持高程度的適配性。隨著平臺的擴張,數(shù)字平臺的組織架構(gòu)趨向扁平化、多中心化。從組織邊界來看,數(shù)字平臺在誕生初期,邊界更清晰,準入與退出都更為開放。隨著數(shù)字平臺的擴張,準入與退出門檻升高。從規(guī)模來看,初創(chuàng)的數(shù)字平臺更多采用成員邊界清晰、集中度高的系統(tǒng)架構(gòu)。而在市場占有率高且客戶穩(wěn)定的數(shù)字平臺上,成員混雜,形態(tài)多元的組織形態(tài)出現(xiàn)率更高。許多大型數(shù)字平臺會經(jīng)歷多次的架構(gòu)調(diào)整或重組,保障其權(quán)限設(shè)置及分布式架構(gòu)更容易存活和擴張。

不管數(shù)字平臺的產(chǎn)品架構(gòu)采納何種模式,終端是生產(chǎn)信息的源頭。具體點位的責任人是數(shù)字平臺直接管理的工作對象。數(shù)字平臺系統(tǒng)的實控單位掌握著所有點位的數(shù)據(jù)輸入。在基層治理中,他們常常是社區(qū)(村委)干部、志愿者、路長、河長、林長、網(wǎng)格長、院落長等群體。在某市文明指數(shù)計分規(guī)則中,路上單位和路長是數(shù)據(jù)更新的主體,平臺實控人對多達上萬個站點進行直接的管理,終端站點負責按照規(guī)定的計分規(guī)則生產(chǎn)數(shù)據(jù)。在浙江某市,市里按照中央文明城市的評選指標細化給站點單位,將目標責任分解到站點。例如路長單位(負責單位)每月打卡不少于2次得100分,每少一次扣30分。路上單位文明分的換算=路長制巡查完成得分*20%+(審核通過問題數(shù)量/該單位累積問題數(shù)量*100)*30%+責任道路文明 “指數(shù)”*50%。點位管理與過去以村莊、社區(qū)等空間聚居地為單位的治理模式不同。點位情況與地方社會的整體運作剝離,進一步導(dǎo)致空間治理的碎片化,沖擊屬地化管理的治理傳統(tǒng)。這是因為問題源頭常不在特定點位,而在其他點位,甚至在劃片區(qū)域之外,針對點位的管理無法有效解決問題,反而導(dǎo)致點位之間互相推責。

五、討論與結(jié)論

隨著數(shù)字平臺在社會治理轉(zhuǎn)型中的重要性日趨凸顯,黨和國家越來越重視數(shù)字平臺研究,將平臺治理議題提升到協(xié)調(diào)安全與發(fā)展的戰(zhàn)略高度。全面理解數(shù)字技術(shù)帶給治理方式的影響和挑戰(zhàn),對防范新型治理風(fēng)險、提升國家治理效能具有重要意義。

本文將數(shù)字平臺作為新型組織來探討其在社會治理轉(zhuǎn)型中的角色,認為數(shù)字平臺在社會治理議題生產(chǎn)、治理對象認證和治理結(jié)構(gòu)定型中發(fā)揮著重要作用。作為流量分發(fā)者,數(shù)字平臺是社會議題公共化的調(diào)節(jié)者。集中化的平臺流量誘使社會治理向應(yīng)急化轉(zhuǎn)型。作為數(shù)據(jù)的定義者,數(shù)字平臺以“場景”的名義將終端設(shè)備上搜集的數(shù)據(jù)信息組合成一套價值系統(tǒng),識別與評價治理對象。社會的組織與動員問題簡化為“積分”與“獎懲”的雙邊關(guān)系。作為權(quán)限部署者,數(shù)字平臺將擁有不同權(quán)限的設(shè)備以一定的組織結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)起來,以點位為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng)逐步確立。

表1從數(shù)字平臺的基礎(chǔ)屬性出發(fā),從數(shù)字平臺在各類治理任務(wù)的經(jīng)驗實踐歸納出數(shù)字平臺的三種組織角色。這三種角色對社會治理過程的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)均有不可替代的影響,也產(chǎn)生了相應(yīng)的治理后果。總體而言,數(shù)字平臺的三個組織角色均具有不可否認的公共性特征。作為組織實體,數(shù)字平臺不能被視為物質(zhì)性的市場產(chǎn)品,也難以被視為購買服務(wù)的被動供應(yīng)商。參與社會治理的數(shù)字平臺應(yīng)該接受公共性檢驗,特別是其流量調(diào)配模式、場景匹配程度和架構(gòu)設(shè)計方案。

表1 數(shù)字平臺參與社會治理的角色

這是因為數(shù)字平臺參與社會治理轉(zhuǎn)型對傳統(tǒng)的治理機制提出了空前的挑戰(zhàn)。表現(xiàn)在:第一,科層組織的執(zhí)行壓力持續(xù)增加。中國公共服務(wù)供給與公共政策執(zhí)行都依靠科層組織,基層政府的履責不力被視為治理矛盾的根源。[33]然而,隨著治理議題數(shù)量的激增,議題涵蓋范圍與類型更加多樣和隨機,這對科層體制提出了新的挑戰(zhàn),按部就班的科層運作機制與突發(fā)應(yīng)急的治理任務(wù)之間難以匹配。第二,公眾參與持續(xù)衰弱。治理議題的穩(wěn)定性和系統(tǒng)化程度,決定了公眾參與的深度。在醫(yī)療救助、兒童教育、女性關(guān)愛等常規(guī)領(lǐng)域,社會組織、志愿團體可以采取互助的方式以組織化的方式持續(xù)參與。而面對一些個體性的救急救助類事件,社會難以依靠理性化和組織化的力量參與進去,反而會引發(fā)公眾參與的冷感。第三,資源配置持續(xù)集中化。在傳統(tǒng)社會,社會互助與救助是以組織化、群體化的方式開展的。在地方上,以宗族、家族為主要組織形態(tài)的宗親關(guān)系一直是保持社會穩(wěn)定的安全網(wǎng)。現(xiàn)代國家建立后,國家福利供給開始圍繞職業(yè)身份展開。但是,數(shù)字平臺興起后,社會資源的配置直接流向個人而非組織。“網(wǎng)紅頭部化”“救助個人化”“互助的原子化”等現(xiàn)象已經(jīng)越來越觸及社會安全的底層機制,各類風(fēng)險以不均衡的方式直接施加到個體,增加了個體的脆弱性。

基于以上討論,本文認為加快構(gòu)建數(shù)字平臺參與社會治理的約束機制,需要從其組織角色入手,審核流量分配方案、評估場景匹配程度、建立架構(gòu)設(shè)計的公眾參與機制,重建社會安全屏障。

本文主要貢獻在于提倡邁向組織研究的平臺治理。數(shù)字平臺參與社會治理不僅來自于其工具性的技術(shù)能力,還來自于其技術(shù)實踐的方式。當新一代信息技術(shù)以平臺的組織形式進入到社會治理領(lǐng)域,它創(chuàng)造雙邊市場、簡化供需、追逐效率的意圖便具備自主性。與強調(diào)技術(shù)能力的數(shù)字治理研究不同,本文強調(diào)數(shù)字平臺作為信息中介的組織角色及其潛藏的治理風(fēng)險。基于此,我們認為對平臺治理的研究應(yīng)該包括三個層層遞進的部分:對技術(shù)的研究、對組織的研究和對場域(場景)的研究。平臺是新一代信息技術(shù)應(yīng)用的主要形態(tài),它在產(chǎn)權(quán)上以企業(yè)組織為主,但也包括數(shù)量不少的社會組織與政府組織。平臺作為一種不同于傳統(tǒng)科層組織的分布式結(jié)構(gòu),集體行動的達成不再基于縱向的“委托—代理”關(guān)系,應(yīng)被視為新型的組織形態(tài)納入研究視野。

將平臺作為新型組織來探討治理轉(zhuǎn)型的研究路徑,具有三個優(yōu)勢。第一,研究對象的邊界相對清晰。對技術(shù)能力的拆解和對應(yīng)用場景的枚舉容易陷入技術(shù)決定論或技術(shù)虛無論。將各類數(shù)字應(yīng)用程序作為研究對象和橫向比較的分析單元,研究者更容易識別其用戶群體、技術(shù)目標、盈利需求。第二,研究層次適宜。從中觀層面進入,能夠呈現(xiàn)“制度-組織-行動”三者的復(fù)雜影響。以鏈接微觀和宏觀的方式,讀者更容易理解風(fēng)險事件頻發(fā)、治理責任含混、治理手段匱乏等復(fù)雜的治理困境。第三,研究意義凸顯。數(shù)字社會以不平衡的方式推進。就領(lǐng)域來看,市場領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更快,繼而是社交生活,最后才是治理領(lǐng)域。即使是在國家治理領(lǐng)域,數(shù)字化轉(zhuǎn)型也不是勻速的進程,數(shù)字政務(wù)的進程一直領(lǐng)先于基層治理數(shù)字化。這就意味著,從整體來提煉與歸納數(shù)字社會的基本特征是一個極富挑戰(zhàn)性的任務(wù)。從應(yīng)用廣泛而深入的單個數(shù)字平臺著手,將平臺視為能動且多元的組織實體,更容易揭示平臺對參與結(jié)構(gòu)、參與權(quán)利、參與關(guān)系的再結(jié)構(gòu)化過程。繼而,研究者可以在積累并比較不同類型平臺的基礎(chǔ)上,與時俱進地展現(xiàn)數(shù)字社會的整體圖景。

注釋:

①呂鵬、周旅軍、范曉光:《平臺治理場域與社會學(xué)參與》,《社會學(xué)研究》2022年第03期;劉學(xué):《流量治理:平臺企業(yè)如何將公益組織起來?》,《新視野》2021年第1期;邱澤奇、喬天宇:《電商技術(shù)變革與農(nóng)戶共同發(fā)展》,《中國社會科學(xué)》2021年第10期;喬天宇、向靜林:《社會治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底層邏輯》,《學(xué)術(shù)月刊》2022年第2期。

②陳國權(quán)、皇甫鑫:《在線協(xié)作,數(shù)據(jù)共享與整體性政府——基于浙江省"最多跑一次改革"的分析》,《國家行政學(xué)院學(xué)報》2018年第3期。

③ 范如國:《平臺技術(shù)賦能,公共博弈與復(fù)雜適應(yīng)性治理》,《中國社會科學(xué)》2021年第12期;張權(quán)、黃璜:《技術(shù)賦能與復(fù)雜性化約——基于“健康碼”的分析》,《政治學(xué)研究》2022年第2期。

④梁玉成、政光景:《打破技術(shù)治理悖論——從“默頓系統(tǒng)”邁向“牛頓系統(tǒng)”的技術(shù)治理轉(zhuǎn)型》,《社會發(fā)展研究》2020年第1期;張劼穎、李雪石:《數(shù)字虛擬社區(qū)研究:學(xué)術(shù)脈絡(luò)與關(guān)鍵議題》,《中國社會科學(xué)評價》2023年第3期;王明玉:《人工智能時代的數(shù)字自我》,載《中國社會科學(xué)評價》2023年第3期。

⑤趙磊、韓玥:《跨越企業(yè)邊界的科層控制——網(wǎng)約車平臺的勞動力組織與控制研究》,《社會學(xué)研究》2021年第5期;吳清軍、李貞:《分享經(jīng)濟下的勞動控制與工作自主性——關(guān)于網(wǎng)約車司機工作的混合研究》,《社會學(xué)研究》2018年第4期。

⑥[31]周瀟:《數(shù)字平臺、行業(yè)重組與群體生計——以公路貨運市場車貨匹配模式的變遷為例》,《社會學(xué)研究》2021年第5期。

⑦Lei Y., “Delivering Solidarity: Platform Architecture and Collective Contention in China’s Platform Economy”,.American Sociological Review, 2021, 86(2): 279~309.

⑧陳水生、祝辰浪:《中國公共政策調(diào)適性穩(wěn)定的內(nèi)在機理與實現(xiàn)路徑》,《政治學(xué)研究》2022年第3期。

⑨劉玉照、田青:《新制度是如何落實的?——作為制度變遷新機制的“通變”》,《社會學(xué)研究》2009年第4期。

⑩[11]張志安、姚堯:《平臺媒體的類型、演進邏輯和發(fā)展趨勢》,《新聞與寫作》2018年第12期。

[12]王紹光:《中國公共政策議程設(shè)置的模式》,《中國社會科學(xué)》2006年第5期。

[13]C.C.B.Press and Foreign Policy, Princeton: Princeton University Press,2015.

[14]劉學(xué):《流量治理:平臺企業(yè)如何將公益組織起來?》,《新視野》2021 年第 1 期。

[15]葉曉君:《技術(shù)神話光環(huán)下的中國慈善公益》2018年第10期。

[16]張明敏:《99 公益日觀察報告》,《公益時報》2021 年9 月 14 日, 網(wǎng) 址:http://www.gongyishibao.com/html/yanjiubaogao/2021/09/18619.html。數(shù)據(jù)來源:易善,截止時間:2021年9月10日24時。

[17]邱澤奇、由入文:《差異化需求、信息傳遞結(jié)構(gòu)與資源依賴中的組織間合作》,《開放時代》2020年第2期。

[18]孫萍:《“算法邏輯”下的數(shù)字勞動:一項對平臺經(jīng)濟下外賣送餐員的研究》,《思想戰(zhàn)線》2019年第6期;趙璐:《算法實踐的社會建構(gòu)——以某信息分發(fā)平臺為例》,《社會學(xué)研究》2022年第4期;彭蘭:《算法社會的“囚徒”風(fēng)險》,《全球傳媒學(xué)刊》2021年第1期。

[19]Willson M., “Algorithms (and the )Everyday”, Information, Communication&Society, 2017, 20(1).

[20]呂鵬、周旅軍、范曉光:《平臺治理場域與社會學(xué)參與》,《社會學(xué)研究》2022年第3期。

[21]Lei Y., “Delivering Solidarity: Platform Architecture and Collective Contention in China’s Platform Economy”,American Sociological Review, 2021, 86(2): 279~309.

[22]H.T.Experiments in Ingroup Discrimination, American: Scientific American, 1970: 223.

[23]Mollon J D., “Social Psychology of Intergroup Relations”,Annual Review of Psychology, 1982, 33(1):1~39.

[24]佟新:《社會變遷與工人社會身份的重構(gòu)——“失業(yè)危機”對工人的意義》,《社會學(xué)研究》2002年第6期;Glaser B., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory, HY:Aldine,1967.

[25]曹丕信:《十八世紀中國的官僚制度與荒政》,蘇州:江蘇人民出版社2003年版。

[26]張權(quán)、黃璜:《技術(shù)賦能與復(fù)雜性化約——基于“健康碼”的分析》,《政治學(xué)研究》2022年第2期。

[27]電子版本“外賣安心卡”,在線記錄菜品制作員、打包員及外賣小哥的姓名和體溫,用戶可通過手機直接查看,做到“事先知曉”。 根據(jù)M企業(yè)外賣《無接觸配送報告》,1月26日至2月8日期間,采用“無接觸配送”的訂單占到了整體單量的80%以上,每一單外賣都使用“無接觸配送”服務(wù)的用戶占到66%。

[28]劉雨婷、文軍:《“數(shù)字”作為“勞動”的前綴》,《理論與改革》2022年第1期。

[29]邱遙堃:《論網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)則》,《思想陣線》2020 年第3期。

[30]王晗、張玲:《面向互聯(lián)網(wǎng)開放平臺保護用戶隱私的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法》,《計算機應(yīng)用研究》2015年第5期;張新平:《以平臺為重點:網(wǎng)絡(luò)社會法律治理的新思路》,《中南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2022年第2期;李廣乾、陶濤:《電子商務(wù)平臺生態(tài)化與平臺治理政策》,《管理世界》2018年第6期。

[32]邵占鵬、甄志宏:《全視監(jiān)控下網(wǎng)商價格競爭的形塑機制》,《社會學(xué)研究》2022年第3期。

[33]陳家建、邊惠敏、鄧湘樹:《科層結(jié)構(gòu)與政策執(zhí)行》,《社會學(xué)研究》2013年第6期。