馬騮山南藥森林公園的森林康養基地中醫人文景觀構建

宋玉林?李浩?陳婉穎

摘要:以馬騮山南藥森林公園為例,研究基于中醫文化的嶺南森林康養基地人文景觀構建的關鍵技術。以場地范圍的整體馬頭形象為靈感,以中醫的經絡、五行、穴位、處方等為構建要素,通過仿生設計、符號提煉、主題闡述、象征隱喻等構建手段,結合中藥植物景觀的融合構架,推進森林康養基地的道路、景點、養生場的構建,精準挖掘中醫經典文化和嶺南園林文化內涵,為設計精巧、施工精致、效果精美奠定基礎,解決經典文化挖掘與景區景點融合發展等問題,傳承和發展中醫經典文化。

關鍵詞:中醫文化;人文景觀;森林康養基地

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2023)05-0012-06

收稿日期:2022-09-15

修回日期:2023-01-03

Abstract: Studying Maliushan Nanyao Forest Park as a model, this paper studies the key technology of humanistic landscape construction of Lingnan forest-based health and wellness base combining traditional Chinese medicine culture. Inspired by the overall horse head image of the site area, the meridians, five elements, acupuncture points, prescriptions, etc. of traditional Chinese medicine are used as construction elements. Through bionic design, symbol extraction, theme elaboration, symbolic metaphor and other means of construction, combined with the integration of traditional Chinese medicine and plant landscape, the construction of roads, scenic spots and health care fields of the forest-based health and wellness base is promoted. The precise excavation of traditional Chinese medicine culture and Lingnan garden culture connotation has laid a foundation for exquisite design, construction and effect, solved the problem of culture excavation and its integrated development with scenic spots, and inherited and developed the traditional Chinese medicine culture.

Keywords: Traditional Chinese Medicine Culture; Cultural attractions; Forest-based health and wellness base

中醫藥學是中國古代科學的智慧結晶,也是中華民族的寶貴財富。“治未病”是中醫學的突出特色和優勢,也是中醫藥文化的核心價值[1]。“上工治未病”“圣人不治已病治未病”,是我國中醫先賢率先提出的防治疾病的先進理念,國醫大師周仲瑛以此從臨床角度考慮,提出了一套“五治”思維模式:一治其未生,二治其未成,三治其未發,四治其未傳,五治其未變[2]。而從具體的療養方式來看,有根據中醫情志理論,通過語言、行為或特定場景來影響患者的精神情志,以期預防或治療身心疾病的情志療法[3];通過音樂的動態平衡和自我調節來調整人體陰陽平衡的音樂療法[4];以中醫經絡學說、臟腑學說等為理論基礎,秉承先人哲學思維和康養理念,開展諸如太極拳、八段錦等養生功法的運動療法[5],以及傳統的中藥、針灸、按摩等療法。因此,中醫養生理論如順應自然、陰陽平衡、天人合一、形神共養等,都對養生防病具有重要指導意義。

森林康養是將優質的森林資源與現代醫學和傳統醫學有機結合,開展森林康復、療養、養生、休閑等一系列有益人類身心健康的活動[6]。我國森林康養發展在1990—2000年處于萌芽階段,四川、湖南、廣東是我國森林康養產業發展較早的地區;在2000—2013年處于探索階段,河北、北京、陜西、黑龍江等地著手建立森林康養基地試點,積極推動以森林康養為中心的新產業經濟;2013年至今進入快速成長階段,在健康中國戰略背景下,健康新產業、新業態、新模式涌現并外延擴大,大健康產業進入快速發展的黃金期[7]。目前,森林康養的療養效果實現主要通過產生負氧離子、釋放植物芬多精、凈化空氣、降低噪聲、提供適宜的小氣候和刺激人的五感體驗等手段[8],主流的康養產品類型包括森林主導康養、森林運動康養、森林體驗康養、森林輔助康養、森林科普宣教康養、健康管理服務等[9]。

因此,從中醫的養生理念以及森林康養的內涵、發展趨勢和產品功能來看,將中醫藥與森林康養有機融合,是推動森林康養產業發展和適應全民大健康發展的新趨勢。但目前,森林康養基地的建設發展主要存在文化特色挖掘不深、功能優化滯后、層次結構不合理、開發模式單一、資源利用不夠、產業化程度低等問題[10],中醫文化、園林文化等傳統文化與森林康養文化融合欠缺。因此,本研究以馬騮山南藥森林公園為對象,以中醫經典文化構建康養基地景區景點的人文景觀,旨在為森林康養基地建設提質增效提供案例,促進中醫文化的傳承和發展,引導森林康養產業良性發展,推進鄉村振興戰略。

1 研究地概況

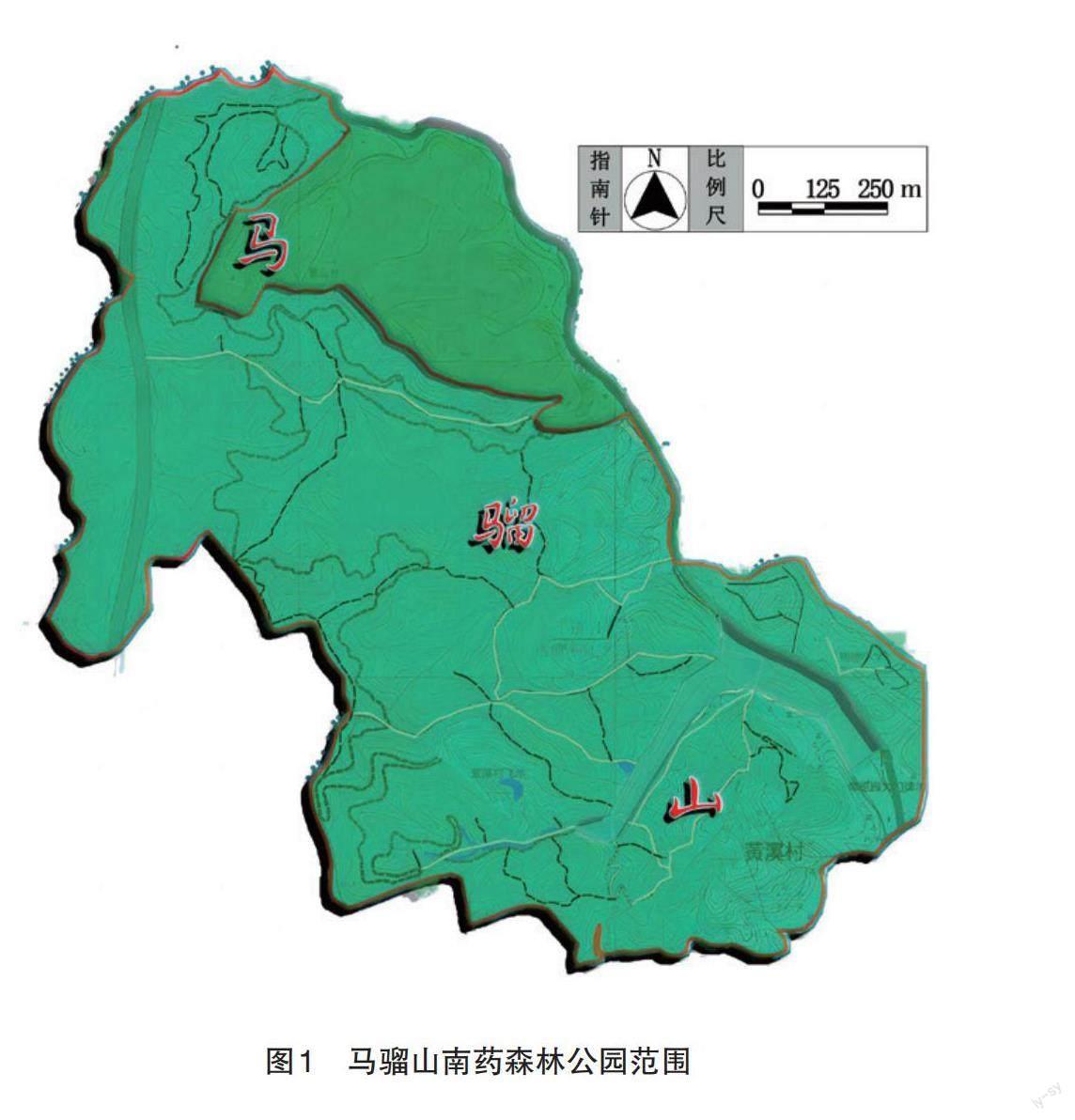

馬騮山南藥森林公園(嶺南國醫小鎮森林康養基地)位于廣州市從化區太平鎮,位于北回歸線上,因其內部有一座名為馬騮山的山峰和豐厚的南藥資源,而得此名。傳說神農走遍大地,篩選了大量藥材,欲帶到中原,造福中原族人,但因藥材太多,馬行至此處,累癱在地,不愿前行,化為大山。神農感慨此乃上天旨意,不能違背,便將眾多珍貴藥材留下。從此這里成為重要的南藥產區,馬化之山被命名為馬留山,經代代傳誦,慢慢成為馬騮山。俯瞰馬騮山恰似奔馳中昂仰的馬首(圖1)。

2 設計思路

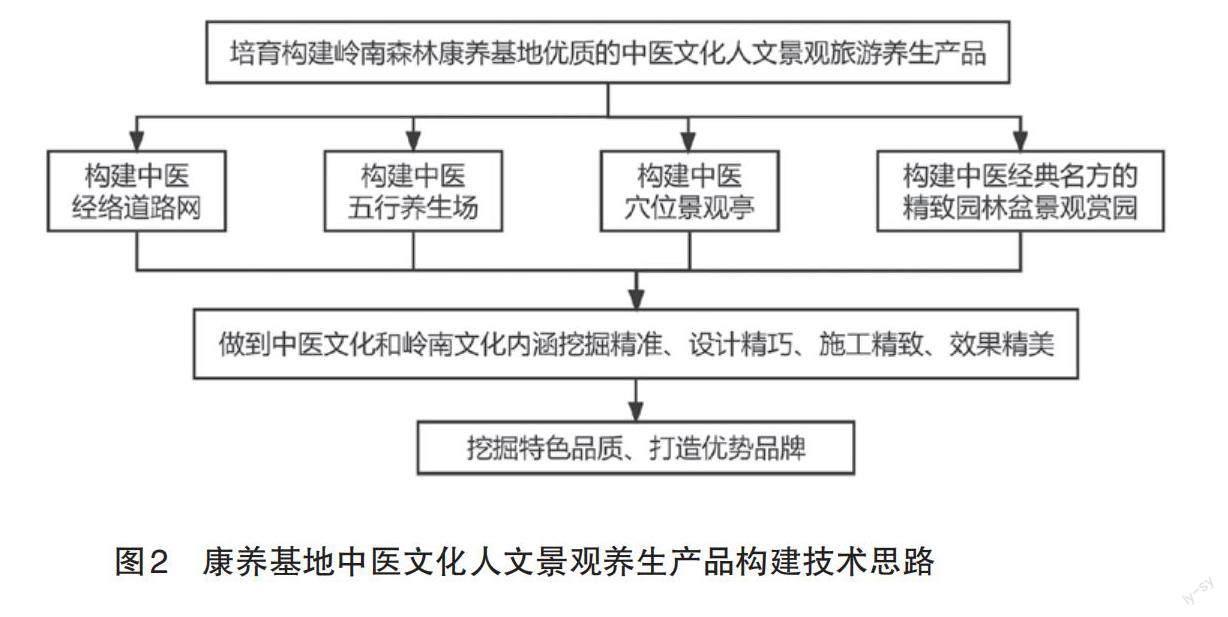

為將中醫藥文化與森林公園的森林康養基地建設融合發展,以文化挖掘精準、設計精巧、施工精致、效果精美為目標導向,基于醫旅融合、體旅融合、林旅融合、文旅融合的理念,以馬騮山整體“馬頭”形象為靈感,以經絡、五行、穴位、處方為構建要素,通過仿生設計、符號提煉、主題闡述、象征隱喻等手段[11],構建康養基地道路、養生場、景觀亭和園林植被景觀,從植物觀賞、文化體驗、科普教育、康體養生等應用路徑,打造一個以嶺南中醫藥森林康養為主題,聚特色旅游、休閑、度假、康養、運動、科普于一體的森林康養基地(圖2)。

3 設計建設手法

3.1 按三陽經絡布局道路

目前園區道路的布局包括前期森林公園的道路網和中醫文化博覽園的道路網兩部分,空間整體感不強,森林公園部分的文化特色不鮮明,道路命名較為大眾化,游客吸引力弱。為解決這一難題,設計團隊充分研究整個園區道路現狀,立足目前3條主干道開展建設,不做較大變動,只做部分延伸串通或微調,并將整個園區道路網與中醫經絡結合,使道路網絡空間融合、文化融合,且道路命名特色鮮明。

脈絡有“三陽三陰”,其中“三陽”是太陽主開,陽明主合,少陽是樞[12]。《傷寒論》中指出,一旦外邪(風寒暑濕燥火)入侵人體,太陽經、陽明經和少陽經系統的作用和反應是由表及里、由外到內一步一步影響人體五臟六腑[13]。園區3條主干道所處園區空間位置由外到內,與三陽經在人體的位置布局以及由表及里抵抗外邪的功能性相類似,故采用對空間布局的仿生設計方法[14],將園區的空間范圍仿生以馬頭,類比三陽經在人頭部上的布局,將主干道布置成太陽路、陽明路、少陽路(圖3)。同時,采用符號提煉的文化表達方式,提煉其形,展現其義。比如在道路入口處引入傳統經典銅人雕像這一符號,展示人體三陽經絡布局走向,表達三陽經絡文化主題,且可供游客觸摸,與自己身體對照,提升參與性和趣味性;在道路節點處布設植物景觀小品,配以科普解說牌,具象表達三陽經絡文化內涵,優化空間感和視覺效果,并科普防寒保暖、防曬抗暑、抵御外邪、健康飲食、適度運動、作息規律等健康養生知識(表1)。

3.2 以五行文化構建養生場

五行要義為“肝開竅于目,心開竅于舌,脾開竅于口,肺開竅于鼻,腎開竅于耳”[15],即肝、心、脾、肺、腎若發生病變,分別能從眼睛、舌頭、嘴巴、鼻子、耳朵表現出來,如肝血不足,則視力減退或夜盲;心上火,則舌尖紅或糜爛[16]。設計團隊將這種人體五臟與五官之間相互作用和影響的關系通過養生場表達,以五行文化構建康養基地養生場,提升養生場的文化內涵,傳遞中醫陰陽平衡、相生相克的養生理念。

以“清肝明目”養生場建設為例。“肝開竅于目”指眼睛的功能與肝臟密切相關,眼睛干澀、疲勞、昏花表明肝臟功能變差,需要及時養肝護肝。園區的森林防火瞭望塔,參照相關建設標準,結合地形和實際防火瞭望效果,可于“馬頭”的眼睛處建設。借助防火瞭望塔這一建筑載體打造成清肝明目養生場:在色彩選擇上,相關養生知識解說牌、標識、鋪裝等以青綠色調為主;在植物搭配上,種植能清肝明目的中草藥(如菊花、決明子、桑葉等)和舒緩眼睛疲勞的花草、高大喬木等(如白蘭Michelia × alba、黃蘭花Michelia champaca、二喬玉蘭Yulania × soulangeana、儀花Lysidice rhodostegia、櫻花Cerasus sp.等);在產品設置上,開展登高遠眺、散步、打坐、冥想、瑜伽、太極等運動,借此初步達到清肝明目、疏肝解郁的效果。照此原理,建設如“舌心之苗”百味堂、“脾口華唇”藥膳館、“肺鼻香臭”迎香亭、“腎盈耳聰”音樂場等多種形式的養生場(表2)。

3.3 以觀景亭象征穴位

采用象征隱喻的文化表達方式,將中醫穴位這一抽象概念通過景觀亭、地面鋪裝、植物景觀小品表達,一方面能強化景觀亭的文化屬性,串聯各個景觀亭;另一方面能生動形象地傳遞中醫穴位知識和健康養生知識,強化自然科普和文化科普功能。

以廉泉穴亭建設為例。廉泉穴為任脈上的穴位,位于人體喉結上方,是治療吞咽障礙、失語障礙或其他舌肌、舌咽方面疾病的重要穴位,對其按摩也有清咽利舌的養生功效[17]。將廉泉穴于人體的布局位置和養生功效,空間仿生于“馬頭”,建設廉泉穴亭。銅人雕像是中醫傳統穴位針灸按摩的一個重要象征符號,故在亭子中間放置銅人雕像,形象刻畫廉泉穴所在人體位置,并在地面按照中醫足底按摩原理鋪設鵝卵石,讓游客感受腳底按摩效果,借此二者表達中醫穴位文化主題。而植物是中醫藥與森林康養的共同表現載體和重要連接媒介,故在亭子邊上種植對應的能清咽利舌的植物(金銀花、麥冬、薄荷、胖大海Scaphium wallichii、大花馬齒莧Portulaca grandiflora等),配以解說牌解釋說明按摩廉泉穴和相關植物的康養功效,強化觀賞性和康養科普功能。按照此方法引入人迎穴、大迎穴、地倉穴、四白穴等經絡穴位[18],建設景觀亭(圖3,表3)。

3.4 融合中醫藥歷史文化與嶺南盆景

中醫藥博覽園內部建設有一條高3 m、長1 028 m的歷史文化浮雕長廊,為目前世界上最長的砂巖深浮雕長廊,于2019年榮獲“吉尼斯紀錄稱號”。浮雕長廊以中醫藥歷史文化發展為主線,呈現了從原始人類時期到現代的整個中醫藥發展歷史,生動形象地刻畫了各個時期重要的中醫藥典故、中醫典籍和中醫藥歷史人物(圖4)。

為將長廊上豐富的中醫藥歷史文化與博覽園區的景點融合,提升整個園區的玩賞性、文化性,普及中醫藥科普知識,針對浮雕長廊過于單一枯燥、吸引力不強的現狀,從游憩舒適度、文化表達2個角度進行景點融合打造。首先從游憩舒適角度考慮,運用環境心理學的方法,引入盆景、時花、雕塑、水體、高大中藥材喬木等元素,在視覺景觀層次上營造喬木、灌木、草本植物3層立體景觀空間,在嗅覺體驗上打造清新舒適、芳香健脾的嗅覺感受,提升游客的舒適度和審美體驗。其次從文化表達方式角度,采用主題闡述的方式,以浮雕長廊闡述“醫”的主題(典故傳說、名家軼事),以嶺南中草藥園林盆景闡述“藥”的主題(藥典名方),形成鮮明的文化主題。

如中醫文化長廊中隋唐五代時期浮雕刻畫了藥王孫思邈治兒科病的經典事跡,其采用的經典名方為“升麻葛根湯”(升麻Actaea cimicifuga+芍藥+炙甘草+葛根),具有治療麻疹、抗炎鎮痛的功效[19]。因此,采用浮雕、文字解說牌、嶺南園林盆景、湯劑中草藥植物盆景、時花園藝小品的組合體,在此段園區中以嶺南園林風格布局種植對應名方中的植物,輔以精致的時花園藝小品和科普解說牌,對浮雕上的歷史事件進行文化延伸,拓展更多中藥材養生知識、嶺南園林植物知識(表4)。該區域具體的景觀提升應用了升麻葛根湯植物盆景,其中的升麻和芍藥為北藥,以假石或塑料盆景代替,種植甘草和葛根。從抽象的浮雕展示到具象的植物、顏色、氣味、文字、雕塑等更系統性的拓展延伸,能從嗅覺和視覺層面提升游客舒適度,由淺入深,由局部到整體,不斷加深游客的求知欲,潛移默化地向游客科普中醫藥歷史知識、嶺南園林植物知識、中草藥養生知識,大幅提升園區的觀賞性、趣味性、科普性。

按照此方法將嶺南園林與南藥文化深度融合,打造中醫藥文化底蘊深厚的精致嶺南園林盆景展示觀賞區,包括五行中醫藥板塊(十大廣藥、金、木、水、火、土、太極八卦湖區)和經典中藥園板塊(隋唐五代、兩宋、遼夏金元、明、清、近代、現代)。

4 結論及討論

中醫經絡、五行、穴位、處方等元素與森林康養基地的融合構建的關鍵核心,是充分挖掘中醫元素對人體健康的調控功能和植物對人體的康養作用。本項目以植物為連接媒介,通過仿生設計、符號提煉、主題闡述、象征隱喻等構建手段,以色彩基調、植物景觀、雕像符號、科普標識、園林盆景和園藝小品等表現形式,推進中醫文化與康養基地人文景觀融合發展,形成康養基地差異化特色品牌,避免同質化,提高基地的競爭力和吸引力。

文化是一個國家的根脈、民族的靈魂,也是一個旅游景區可持續發展的根基。大力加強森林康養基地或旅游景區的文化建設,重點推進生態文化、中醫文化、嶺南文化的逐步融合,難點是如何突出中醫藥文化在生態文化體系融合發展中對人的養生保健功能,實現文化挖掘精準、設計精巧、施工精致和效果精美。本文對森林康養基地人文景觀構建的探討研究,重點是從文化挖掘提煉的視角,以植物為媒介和表達載體進行文化的融合與表達,后續還需要從設計、施工的角度引入多種符號元素進行完善提升。本文的目的是拋磚引玉,望能引起有關部門和眾多學者的重視與深入研究,建設守護好人們的精神家園,堅定文化自信。

注:圖片均為作者自繪自攝

參考文獻:

[1]葉明花,蔣力生. 中醫“治未病”意義闡論[J]. 中醫雜志,2017,58(2):171-173.

[2]周仲瑛. “治未病”與中醫學臨床[J]. 環球中醫藥,2010,3(2):81-82.

[3]張琦,胡真. 中醫情志療法在創傷后應激障礙中的應用[J]. 湖北中醫藥大學學報,2019,21(3):50-53.

[4]王思特,張宗明. 中醫音樂治療的藝術思維與科學思維[J]. 中醫雜志,2019,60(19):1628-1632.

[5]于宗良,劉龍濤,崔京,等. 近20年中醫運動療法治療高血壓文獻計量學可視化分析[J]. 中國中醫藥信息雜志,2022,29(2):41-47.

[6]鄧三龍. 森林康養的理論研究與實踐[J]. 世界林業研究,2016,29(6):1-6.

[7]束怡,樓毅,張宏亮,等. 我國森林康養產業發展現狀及路徑探析——基于典型地區研究[J]. 世界林業研究,2019,32(4):51-56.

[8]譚益民,張志強. 森林康養基地規劃設計研究[J]. 湖南工業大學學報,2017,31(1):1-9.

[9]吳后建,但新球,劉世好,等. 森林康養:概念內涵、產品類型和發展路徑[J]. 生態學雜志,2018,37(7):2159-2169.

[10]李浩,曾維浩,鄧靜文,等. 廣州森林公園類型劃分研究分析[J]. 湖北林業科技,2018,47(5):39-45.

[11]陳蓉. 主題在景觀設計中的細節表達[J]. 南京林業大學學報(人文社會科學版),2011,11(2):86-90.

[12]唐利,余佳蓓,李慧珊,等. 《內經》《難經》“三陰”“三陽”的指代和含義研究[J]. 世界科學技術-中醫藥現代化,2021,23(3):918-923.

[13]趙進喜. 《傷寒論》三陰三陽新解及其臨床發揮[J]. 中醫雜志,2007(3):208-210.

[14]王佳,宋力,王繁妤. 淺析園林規劃中的仿生設計方法[J]. 中國園藝文摘,2011,27(11):88-89.

[15]鄧鐵濤. 略論五臟相關取代五行學說[J]. 廣州中醫學院學報,1988(2):65-68.

[16]崔霞,白雪,王瀚東,等. 王素梅基于五臟-五神-五官辨治兒童孤獨癥經驗[J]. 中醫雜志,2022,63(11):1017-1021.

[17]程富香,陳恬. 針刺廉泉穴治療卒中后吞咽困難療效觀察[J]. 中國針灸,2014,34(7):627-630.

[18]姚克宇. 從框架角度探討中醫經絡理論演變[D]. 北京:北京中醫藥大學,2017.

[19]秦汝蘭,王丹萍,呂重寧. 升麻葛根湯抗炎鎮痛及體外抑菌作用的研究[J]. 通化師范學院學報,2018,39(10):9-13.

作者簡介:

宋玉林/1995年生/男/江西贛州人/本科/廣州市林業和園林科學研究院(廣州 510405)/專業方向為森林培育、森林經營、森林旅游規劃等

(*通信作者)李浩/1972年生/男/廣東廣州人/碩士/廣州市林業和園林科學研究院(廣州 510405)/林業高級工程師/研究方向為林業發展規劃、森林旅游研究、森林培育等/E-mail: 13302328210@126.com

陳婉穎/1992年生/女/廣東廣州人/碩士/廣州市林業和園林科學研究院(廣州 510405)/林業中級工程師/專業方向為森林培育、森林經營、森林旅游規劃等