近20年國內外遺產景觀保護研究的文獻計量分析

王成康?張譯元?邱冰

摘要:在全球化和國家大力推動弘揚地域文化的背景下,遺產保護領域的內涵與外延不斷擴展,遺產及其周邊景觀環境整體性保護有廣闊的研究空間。為深入探究遺產及周邊景觀環境的整體性保護,以中英文“遺產景觀”為主題詞,以發布于2002年1月1日—2022年1月1日的2 352篇Web of Science核心文集和中國知網的1 179 篇核心期刊文獻為分析對象,輔助運用VOSviewer軟件對文獻內容進行計量分析,得出:1)國外研究熱點集中于生物多樣性保護、可持續發展、遺產景觀與旅游、考古遺址四大領域;國內研究熱點主要包含文化景觀、世界遺產、文化遺產、工業遺產四大領域。2)國內外遺產景觀保護領域在研究視角、研究內容與研究方法上有一定差異。總體而言,國外以構建遺產景觀整體環境基底為核心,提出科學動態的可持續性保護策略;國內多深入研究典型性遺產,在梳理與借鑒國外保護思路的基礎上提出適宜性保護策略。3)面對現今遺產景觀保護地的復雜性與多樣性,遺產景觀整體性、綜合性的保護將成為未來該領域的研究重點。

關鍵詞:風景園林;遺產保護;遺產景觀;文化遺產;文獻計量分析

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2023)05-0026-05

收稿日期:2022-11-19

修回日期:2023-01-21

Abstract: In the context of globalization and the promotion of regional cultures, the connotation and extension of the field of heritage conservation are constantly expanding, and there is a broad research space for the holistic conservation of heritage and its surroundings. In order to explore the holistic conservation of heritage and its surrounding landscape environment, this paper takes "heritage landscape" as the subject term in Chinese and English, analyzes 2 352 core articles from Web of Science and 1 179 core journal articles from China National Knowledge Infrastructure published from January 1, 2002 to January 1, 2022, assisted by the use of VOSviewer software to analyze the content of literature. It is found that foreign research hotspots are concentrated on four major fields, namely, biodiversity conservation, sustainable development, heritage landscape and tourism, and archaeological sites, while domestic research hotspots mainly include four major fields: cultural landscape, world heritage, cultural heritage, and industrial heritage. At the same time, there are some differences in research perspectives, research contents and research methods in heritage landscape conservation at home and abroad. In general, foreign research focuses on constructing the overall environmental base of heritage landscape and proposes scientific and dynamic sustainable conservation strategies. Domestic researches primarily study typical heritage in depth and propose suitable conservation strategies based on sorting out and learning from foreign conservation ideas. Finally, in the face of the complexity and diversity of heritage landscape conservation sites today, holistic and comprehensive conservation of heritage landscapes will become the focus of future research in this field.

Keywords: Landscape architecture; Heritage protection; Heritage landscape; Cultural heritage; Bibliometric analysis

“遺產”(heritage)和“景觀”(landscape)自古以來就有密不可分的聯系。從詞源來看,heritage一詞源于拉丁文,其內涵由最初“父親留下的遺產”逐漸發展成為“祖先留給全人類的共同文化財富”,是有形遺產與無形遺產的結合。而landscape中的scape源于古英語,含義同scipe、skipe,有裁剪、劃分之意。景觀最初的含義是對土地的劃分,這也體現出早期自然與人類的互動關系[1]。而遺產景觀(heritage landscape)則指人類與土地在互動過程中所留下的有形與無形遺產的集合體。

國家歷史淵源通常也與具體化的風景形式有密不可分的關系,景觀作為歷史的參考物,能夠幫助人類更好地了解歷史發展進程[2]。綜合的歷史空間環境更凝聚了具有傳承意義的人類遺產,反過來人類的參與和體驗對塑造“綜合性質的遺產空間”也具有創造性意義[3]。早在1989年 David Harvey 就提出景觀有向文化轉變融合的趨勢[4]。在21世紀初期“人居環境理念”的影響下,遺產保護領域也開始關注人、自然、文化三者動態關系的耦合[5]。2015年在遺產景觀的研究論壇中有學者指出,在過去遺產與景觀兩個概念大多被分開探討,彼此之間缺乏關聯性,并指出了遺產與景觀融合、互動的重要性[6]。

現階段城市歷史文化基因、城市內外自然空間逐漸呈現出碎片化且相互割裂的態勢[7]。探究城市內外自然空間與文化空間關聯等問題具有重要意義[8]。因此,加強城市及區域范圍內自然與文化的互動,將歷史文脈融于城市建設,加強遺產的整體性保護等內容,逐漸成為當今遺產保護領域的重要課題[9]。

Iain James McPherson Robertson[10]將遺產景觀理解為一個過程,這個過程包含連續時間段內在景觀中的實踐、體驗、生活、情感等內容的記憶和再現。Sofia Capelo等[11]認為應當將遺產本身作為“景觀要素”,融入包含周邊地形、水域、生活環境、生產環境等要素構成的景觀系統中,并運用景觀的手法進行綜合性保護。通過上述對遺產景觀歷史發展脈絡的梳理,筆者認為遺產與景觀的二象性是遺產景觀的核心,即強調遺產與景觀之間的聯系與相互作用,而非割裂看待兩者中任何一部分。

對遺產景觀研究的歸納整理與系統分析有助于進一步梳理清楚遺產和景觀之間的關系。現有系統綜述或數據分析沒有涵蓋遺產景觀保護領域研究動態和趨勢的相關內容。因此,本文運用VOSviewer可視化軟件系統梳理近20年國內外遺產景觀研究與發展內容,展望未來遺產景觀保護領域的發展趨勢,并為后續深入研究提供參考。

1 研究方法

本文的英文文獻庫以Web of Science為數據源,以“Heritage landscape”為主題字段,設置2002年1月1日至2022年1月1日為檢索時間段,共搜索到3 955篇文獻。剔除其中重復及相關性不大的文獻,共檢索到有效文獻2 352篇。中文文獻數據以中國知網為數據源,以北京大學圖書館中文核心期刊要目總覽、中文社會科學引文索引(CSSCI)和中國科學引文數據庫(CSCD)為目標數據庫,設置同樣的時間跨度,以“遺產景觀”為主題字段,共檢索到有效中文文獻1 179篇。運用Web of Science和中國知網的自帶功能直接對文本進行文獻產出與研究方向的分析,并運用VOSviewer1.6.12軟件進行關鍵詞共現分析與聚類圖譜分析,探究國內外遺產景觀保護領域的研究熱點與前沿。

2 國外遺產景觀領域文獻計量分析

2.1 文獻產出

2003—2011年國外遺產景觀領域總體發文量較少,年平均發文量為16篇。2011—2022年發文數量迅速增長,近5年的年平均發文量達280篇。該數據從一定程度上反映出現階段遺產景觀研究領域的蓬勃發展。在國家和地區發文量統計中,該領域文章共涉及112個國家,其中澳大利亞發文量最多(414篇),其次為英國(295篇)和美國(277篇),中國的發文量(120篇)位列第6名,占總發文量的7.12%。由此可見中國在遺產景觀研究領域的發展中具有一定優勢。

2.2 研究方向

遺產景觀領域的文獻共涉及29個研究方向,主要集中于環境生態學、地質學、考古學、自然地理、社會科學、生物多樣性保護、藝術人文、人類學、城市研究、林業、遙感等。其中,環境生態學領域的發文量最多,共有1 034篇。由此可初步看出,與環境生態學等領域的交叉融合是遺產景觀保護的主要趨勢之一。

2.3 研究熱點

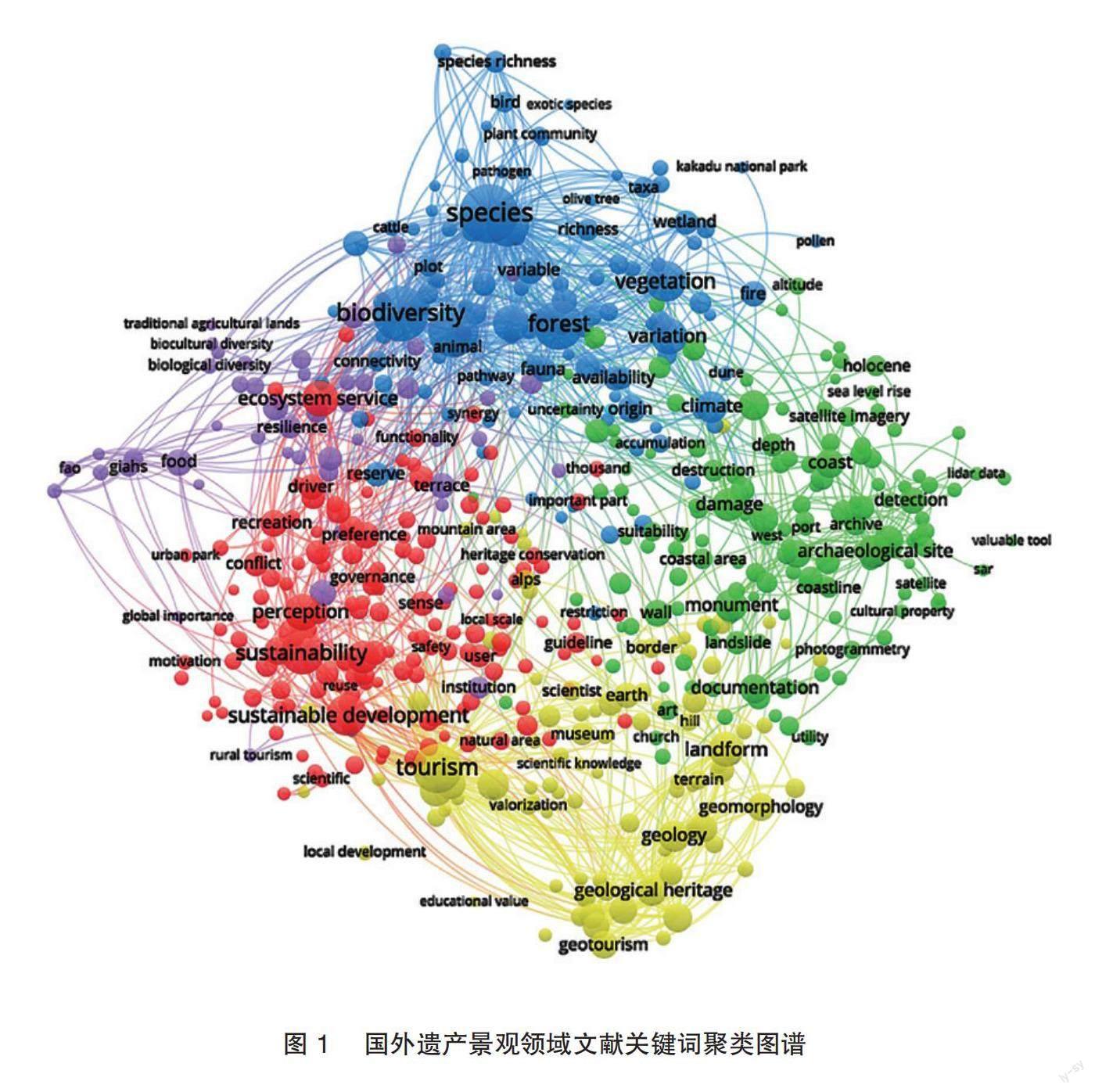

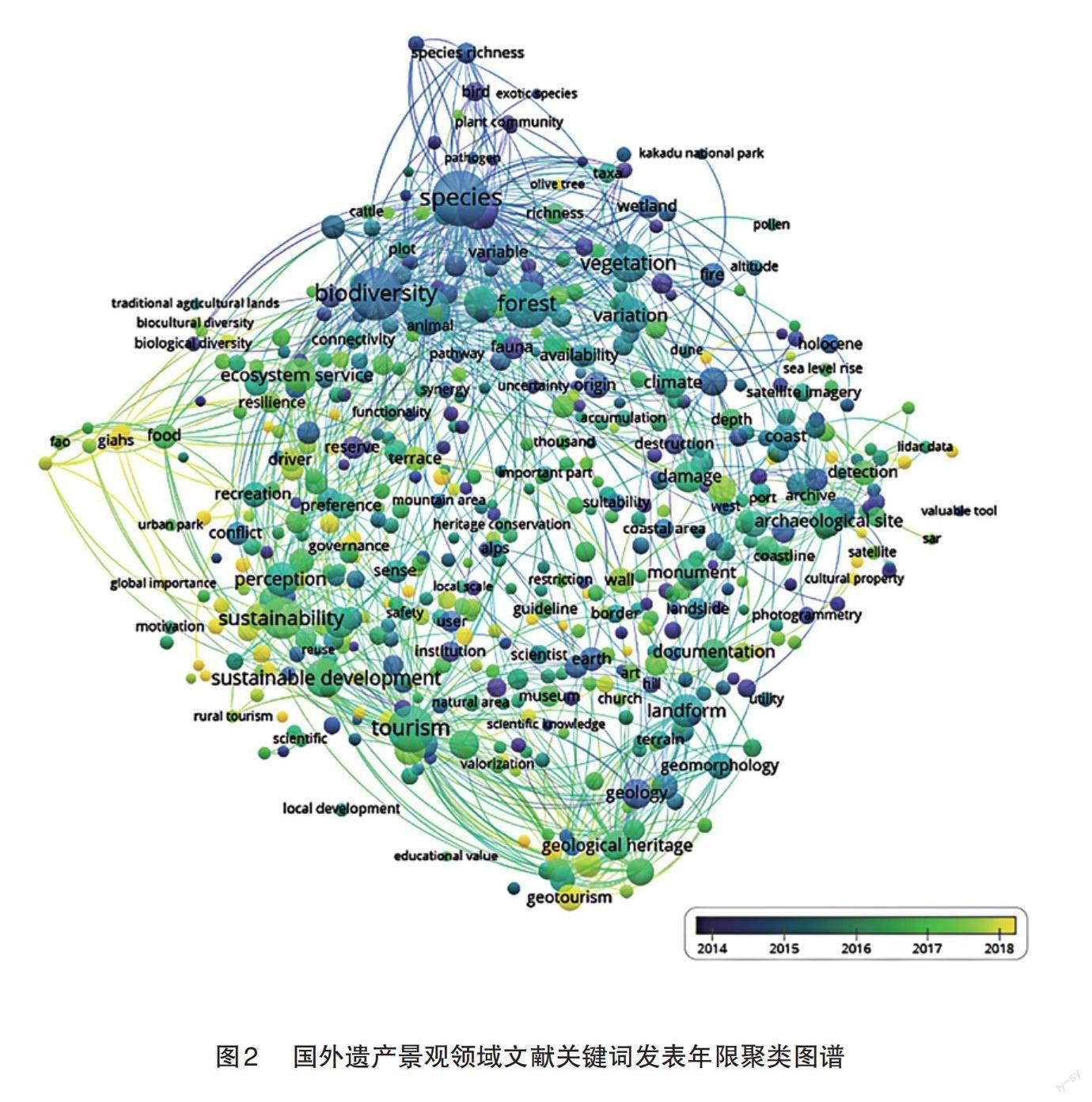

將Web of Science獲得的數據運用VOSviewer進行可視化表達,可以得出“Biodiversity Conservation”(生物多樣性保護)、“Sustainable Development”(可持續發展)、“Heritage Landscape and Tourism”(遺產景觀與旅游)、“Archaeological Sites”(考古遺址)是當下國外遺產景觀領域的研究熱點(圖1~2)。這顯示出遺產景觀領域融合了自然保護與文化保護兩方面內容。其中,可持續發展、生物多樣性保護領域的發文量最多,遺產景觀與旅游、考古遺址、可持續發展是近5年相對集中的研究領域。下面本文將對各研究熱點進行更進一步的分析。

以“Sustainable Development”(可持續發展)為主題字段在上述2 352篇文獻中進行檢索,最終得到343篇,其中被引頻次大于5次的文獻共有154篇。研究圍繞生態服務系統、感知力、可持續性發展、自然區域、梯田等主題展開,多關注歷史城區、自然保護地、高碎片化自然與城市交界處等地點,主要運用問卷調查、行為觀測、視圖因子分析、社會景觀價值評估、文化服務與質量評估等方法。

與生物多樣性保護相關的文獻共有338篇,其中被引頻次大于5次的文獻共有196篇。文獻的關鍵詞以“Biological Diversity”(生物多樣性)、“Species”(物種)、“Forest”(森林)為核心,還包括“Richness”(豐富度)、“Variability”(變化性)、“Suitability”(適宜性)等評價性詞語。生物多樣性保護方面的研究多聚焦于改善生物棲息環境及減少生物多樣性損失,研究對象以保護林、濕地、邊境等為主。文獻多運用樣帶調查法、空間分布研究法、模擬分析生態環境模型等方法,來研究現代植被養護、生態恢復、生物多樣性評價等內容。

以“Tourism”(旅游業)為主題字段的文獻共有356篇,其中被引頻次大于5次的有287篇。研究聚焦于地質遺產、地質旅游、地貌學、旅游業、價值化、自然區域、紀念性等內容。

以“Archaeological Sites”(考古遺址)為主題字段的文獻共有139篇,其中被引頻次大于5次的文獻有58篇。研究關注點集中于氣候、變化性、火災、海平面上升、海岸線等內容。

3 國內遺產景觀領域文獻計量分析

3.1 文獻產出

統計與分析近20年中國知網數據庫的發文趨勢可得,國內遺產景觀領域發文量在2006年前較少,在2010年以后迅速增長,近5年的年平均發文量達101篇。這顯示出近些年遺產景觀的保護與發展逐漸受到國內專家學者們的重視。在發文機構上,該領域文章主要來自36家機構,包括同濟大學(44篇)、西安建筑科技大學(29篇)、北京林業大學(26篇)、北京大學(20篇)、清華大學(19篇)等,發文量最少的機構所發文總數量不小于5篇。綜上可得,雖然近些年國內在該領域的發文量逐年增長,但是整體參與遺產景觀討論的機構并不多。

3.2 研究方向

遺產景觀領域在國內的主要研究方向包括文化遺產景觀、工業遺產、文化景觀、文化遺產、非物質文化遺產、世界遺產、景觀設計、景觀更新等。其中文化遺產與文化景觀方向的發文量最多,這也與我國擁有眾多文化遺產與深厚的文化積淀有關。

3.3 研究熱點

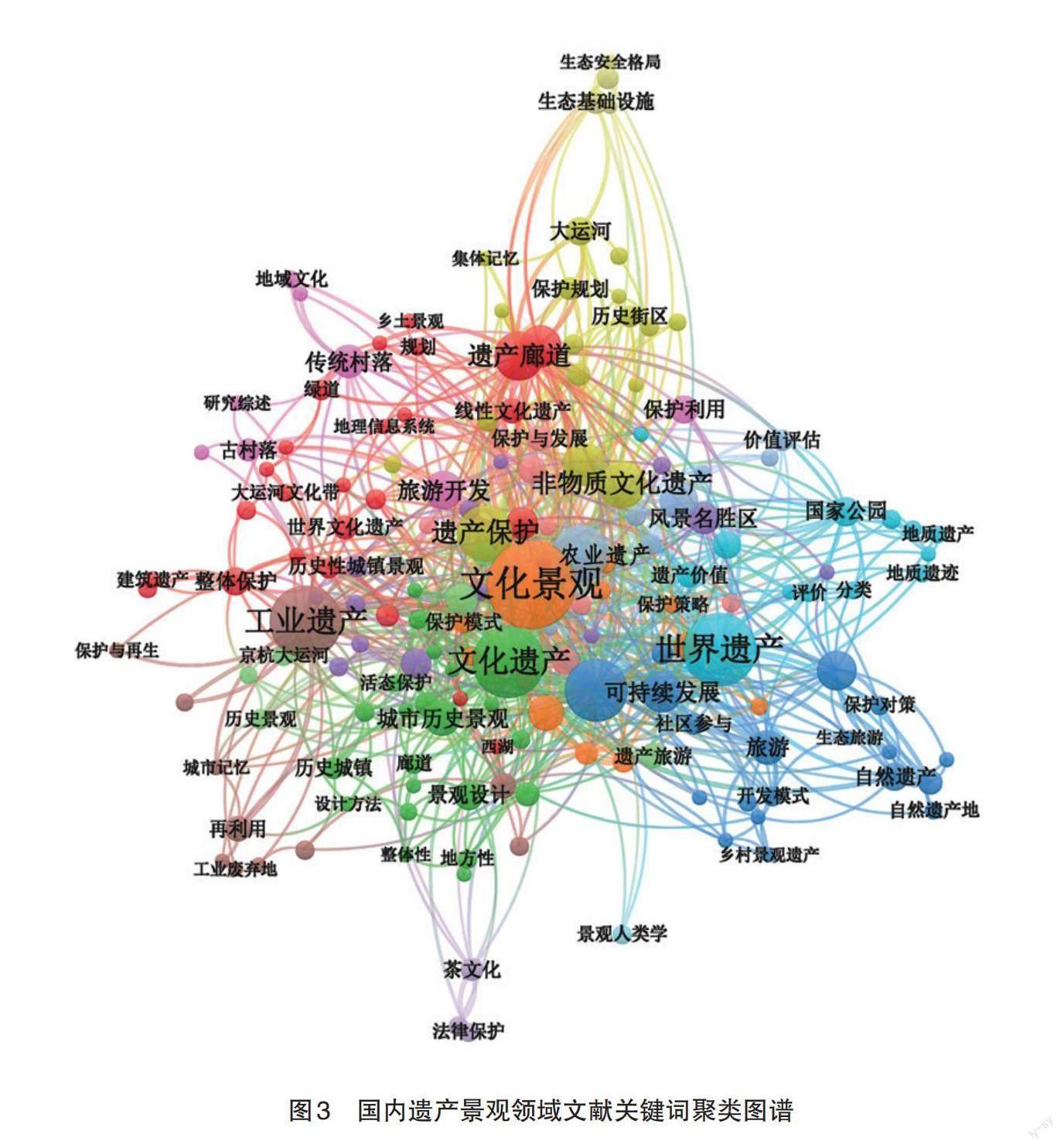

以中國知網獲取數據庫為依據,通過VOSviewer進行可視化表達,可以清晰得出國內遺產景觀研究的熱點聚焦于文化景觀、文化遺產、世界遺產、工業遺產四大主題(圖3~4)。下面將針對四大主題進行詳細分析。

以“文化景觀”為主題字段在上述1 179篇文獻中進行檢索,得到635篇,其中被引頻次大于5次的文獻共有431篇。該領域研究圍繞農業文化遺產、聚落景觀、鄉村旅游、保護策略、生態文化等主題展開,研究場地聚焦于鄉村、聚落等,研究方法以田野調查、問卷調查、數字化建模為主。研究重視提取并識別基因、構建景觀基因圖譜等內容,并強調從連續性、動態性的角度探尋文化景觀的演化過程,為不同類型文化景觀的保護與管理提供依據[12]。

以“文化遺產”為主題字段的文獻共552篇,被引頻次大于5次的有326篇。研究聚焦在“城市歷史景觀”“文化空間”“遺產旅游”“整體性”“地方性”等主題詞上,并十分注重農業文化遺產、城市歷史景觀等領域的研究。研究多運用典型案例分析、層積疊加、景觀構成分析、景觀模型構建、遙感技術等數字化保護方法,“活態保護”等方法也廣受關注。

以“世界遺產”為主題字段的文獻共232篇,其中被引頻次大于5次的有112篇。研究圍繞地質遺產、自然遺產、可持續發展、旅游資源等主題展開,涉及水文化遺產、地質遺產、風景名勝區、國家公園等我國典型性遺產[13]。研究主要采用空間分析、數理統計等方法,分析歸納遺產的形態、分類、分布,挖掘各類遺產地的變遷模式、成因與演化過程等,并在此基礎上深入評估遺產的旅游價值、資源價值等。

“工業遺產”相關的文獻共有238篇,被引頻次大于5次的有116篇。主題詞主要有“再利用”“廢棄地”“工業遺產保護”“礦業遺產”“新型城鎮化”“城市記憶”等。研究關注我國經濟轉型后工業遺產走向,針對工業遺產景觀價值鏈的重構、工業遺跡的景觀活化、工業遺產多維利用等問題進行深入探討與分析[14~15],并對典型的工業廢棄地進行實際調查與研究,運用景觀改造、鄉土景觀整合等方法對各類工業遺產地進行價值評估,并在此基礎上提出城市更新與遺產保護再利用的有效途徑。

4 國內外遺產景觀保護研究對比

基于上述分析,國內外在遺產景觀保護領域的研究存在一定差異,主要體現在以下3個方面:

1)在研究視域上,國外的研究以遺產景觀的可持續發展為驅動力,并將人與自然的可持續發展作為遺產景觀保護的最終目標。其研究涵蓋領域廣泛,包含人類生存環境、自然生態基底環境和生物棲息地等,并探討全球氣候與環境變化對遺產保護地影響等問題。國內研究范圍集中在世界遺產框架體系內,例如文化遺產、工業遺產、鄉村遺產等,很少將整體自然環境背景納入研究。多數研究關注城市范圍內遺產的發展動態與保護方法,研究的整體性、創造性和主動探索性有待加強。

2)在研究內容上,國外研究多從整體性環境入手,跨學科性較強,例如探討生物生存棲息地的完整性與物種多樣性,構建考古遺址環境的動態演變模型等,同時強調人類與自然環境的互動關系。國內研究多聚焦于城市歷史景觀、工業遺產、鄉村遺產等領域,雖然跨學科性較弱,但在不同領域研究更具深度。

3)在保護方法層面,國外以定量分析研究為主,多運用地理信息技術系統、環境因子分析、空間分布、虛擬現實、3D模型等技術對遺產地進行識別、要素分類與價值評估,并有效結合文化服務質量評估、社區會議、問卷調查等方法量化統計分析參與者的感受與行為。國內研究多以典型的遺產景觀為對象,多運用實地調研、場地觀測、歷史考察、文獻統計分析等方法,并注重文化基因的識別分析與價值評估等內容。

5 結論

本文輔助運用VOSviewer科學知識可視化圖譜軟件,運用文獻計量統計分析、關鍵詞共現分析、關鍵詞聚類分析的方法,梳理了近20年國內外遺產景觀保護領域的發展概況和前沿內容,得到:1)國外研究熱點集中于生物多樣性保護、可持續發展、遺產景觀與旅游、考古遺址,國內研究熱點主要有文化景觀、世界遺產、文化遺產、工業遺產。2)對比國內外遺產景觀保護領域的研究成果發現,國外以構建遺產景觀整體環境基底為核心,提出科學動態的可持續性保護策略;國內多深入研究典型性遺產,在梳理與借鑒國外保護思路的基礎上提出適宜性保護策略。3)面對現今遺產景觀保護地的復雜性與多樣性,遺產景觀整體性、綜合性的保護將成為未來該領域的研究重點。

在現階段生物多樣性銳減、全球極端氣候頻發的背景下,從宏觀視角看待遺產景觀保護具有重要意義。文化景觀、城市歷史景觀等概念的興起與完善也強調了自然與文化融合的重要性[16]。在整體性和活態化遺產景觀保護的趨勢下,未來的研究方法也應當全面化、綜合化:在構建評估體系方面,應綜合考慮包含自然價值、文化價值、物質價值、非物質文化價值等多樣化價值;在研究手法上,應結合定性與定量分析,綜合傳統與現代研究方法。研究視角也應從保護獨立的遺產本體逐漸擴大為保護“自然-文化”的復合體上。今后遺產景觀保護領域的研究應注重遺產與景觀風貌的整體性建設,深度探索自然與文化之間的互動性與關聯性,不斷為今后可持續發展提供新的視角與方法。

注:圖片均為作者自繪

參考文獻:

[1]王遐昕,羅浩. 世界文化遺產地文化旅游發展的相關問題思考[J]. 世界遺產論壇,2009:57-62.

[2] LINKOLA H. Administration, landscape and authorized heritage discourse–Contextualising the nationally valuable landscape areas of Finland[J]. Landscape Research,2015,40(8):939-954.

[3] BARRANCO DONDERIS A. The perceptive experience of the heritage landscape[J]. Editorial Universitat Politècnica de València,2022:593-598.

[4] HARVEY D. Landscape and heritage: Trajectories and consequences[J]. Landscape Research,2015, 40(8):911-924.

[5] 吳良鏞. 關于人居環境科學[J]. 城市發展研究,1996(1):1-5,62.

[6] HARVEY D C,WATERTON E. Landscapes of heritage and heritage landscapes[J]. Landscape Research, 2015,40(8):905-910.

[7]李燕,李明. 大運河與揚州文化基因研究[J]. 中國農史,2021,40(5):122-130.

[8]何城禁. 非物質文化遺產文化空間的整體性保護路徑——以格薩爾文化(果洛)生態保護實驗區為例[J]. 中國非物質文化遺產,2021(6):48-55.

[9]張凱琦. 整體性視角下的歷史環境保護更新城市設計研究[D]. 北京:北京交通大學,2022.

[10] ROBERTSON I J M P. Hardscrabble heritage: The ruined blackhouse and crofting landscape as heritage from below[J]. Landscape Research,2015,40(8):993-1009.

[11] CAPELO S, BARATA F,DE MASCARENHAS J. Why are cultural landscapes of various values? Thinking about heritage landscape evaluation and monitoring tools[J]. Journal of Landscape Ecology,2011, 4(1):5-17.

[12] 劉沛林. 中國傳統聚落景觀基因圖譜的構建與應用研究[D]. 北京:北京大學,2011.

[13] 王盟楠,李江海. 世界自然遺產發展概況及其保護現狀探討[J]. 自然與文化遺產研究,2021,6(6):100-106.

[14] 謝飛帆. 新型城鎮化下的工業遺產旅游[J]. 旅游學刊,2015,30(1):5-6.

[15] 徐衍新. 工業遺產保護與再利用綜合評價過程[J]. 建筑技術開發,2021,48(18):88-89.

[16] 韓鋒. 世界遺產“文化自然之旅”與中國文化景觀之貢獻[J]. 中國園林,2019,35(4):47-51.

作者簡介:

王成康/1986年生/男/江蘇南京人/博士/南京林業大學風景園林學院(南京 210037)/副教授/研究方向為風景園林規劃設計、遺產景觀保護、城市公共空間設計、日本景觀規劃與制度

張譯元/1997年生/女/內蒙古呼倫貝爾人/碩士/南京林業大學風景園林學院(南京210037)/專業方向為風景園林規劃設計、遺產景觀保護

(*通信作者)邱冰/1978年生/男/江蘇蘇州人/博士/南京林業大學風景園林學院/(南京 210037)/教授/研究方向為景觀規劃與設計、景觀工程/E-mail: qiubing@126.com