黃河兩岸深基坑安全監測技術分析

摘? 要:基坑安全監測是地下工程建設運行的重要技術保障。基坑監測手段有傳統人工配合儀器監測和自動化監測等方式,文章以黃河兩岸深基坑工程監測為例,在預算可控的前提下,通過基坑監測項目實際經驗,從監測內容、監測方法、數據處理和信息反饋等方面,比對分析兩種監測手段的差異之處,討論基坑監測項目實施操作的最優方案,為同類型項目提供新思路。

關鍵詞:黃河兩岸深基坑;基坑監測手段;預算可控;新思路

中圖分類號:TP274? 文獻標識碼:A? 文章編號:2096-4706(2023)19-0191-05

Analysis of Safety Monitoring Technology for Deep Foundation Pit on Both Banks of the Yellow River

DONG Xueyuan

(Xuzhou Zhongkuang Geotechnical Technology Co., Ltd., Xuzhou? 221000, China)

Abstract: Foundation pit safety monitoring is an important technical guarantee for the operation of underground engineering construction. The monitoring methods for foundation pits include traditional manual cooperation with instrument monitoring and automated monitoring. Taking the monitoring of deep foundation pit projects on both sides of the Yellow River as an example, this paper compares and analyzes the differences between the two monitoring methods from the aspects of monitoring content, monitoring methods, data processing, and information feedback under the premise of controllable budget, and discusses the optimal plan for implementing foundation pit monitoring projects, provide new ideas for similar projects.

Keywords: deep foundation pit on both banks of the Yellow River; foundation pit monitoring means; controllable budget; new idea

0? 引? 言

本文討論的項目位于華東地區,黃河岸邊的空闊地帶,包括兩處深基坑:其一,基坑深19.5 m。四級進行放坡,四級自上而下高度分別為4 m、4 m、4 m、3.5 m,坡度1:2.0,臺階寬度4 m,最下部采用18 m長拉森Ⅳ型鋼板樁進行支護,高度為4 m,基坑底部尺寸為22 m×12 m,上口尺寸為116 m×106 m,周圍采取管井與輕型井點降水相結合的降水措施。基坑內輸氣管線和光纜間距8 m;其二,基坑深11.5 m。兩級進行放坡,每級高度3.5 m,坡度1:2.0,臺階寬度4 m,最下部采取18 m長拉森Ⅳ型鋼板樁進行支護,高度為4.5 m,基坑底部尺寸為30 m×12 m,上口尺寸為74 m×56 m,周圍采取管井與輕型井點降水相結合的降水措施。由基坑支護設計文件和相關規范確定基坑安全監測等級為一級。對于一級基坑,基坑監測內容最為復雜,按照目前的技術發展水平,人工監測是主流的監測方式,但該種方式存在諸多問題,例如:坐標轉換、角度換算、方位角計算、距離推算等數據處理工作煩瑣;監測日報、監測周報、監測月報等報表的傳遞效率較低;查詢、應急管理、預警預報等信息存在滯后現象。自動化監測解決了人工監測面臨的問題,但是成本造價過高,自動化監測常用于大型或特大型項目,對于常規基坑監測項目,應用經驗較少。

1? 方案分析

基坑監測是指基坑建設施工期間,采用儀器測量和現場巡查等方式,對基坑本身和周邊的安全狀況、變化特征及其發展趨勢進行定期的量測監視及數據采集、分析、反饋活動。隨著儀器測量技術的快速發展,人工監測方式逐漸被自動化監測方式取代,與此同時,自動化監測的代價卻高于人工監測,在技術引用和生產經濟效益之間權衡得失,是新技術推廣應用的關鍵。

1.1? 監測內容

由基坑支護設計文件和《建筑基坑工程監測技術標準》(GB 50497—2019)確定基坑安全監測等級為一級。該項目監測內容包括坡(樁)頂部水平和豎向位移、深層水平位移、坑外水位監測及周邊地表豎向位移。

坡(樁)頂部水平監測通過量測特定方向上位移量,反饋水平位移監測點的變化情況。人工監測手段需要利用全站儀,配合棱鏡進行測量,人工干預度高,但成本較低;自動化監測則是利用測量機器人,同時配合棱鏡,人工干預度低,代價較高。

坡(樁)頂部豎向位移(周邊地表豎向位移)監測通過豎直方向的位移量,反饋豎向位移點的變化情況。人工監測采用幾何水準測量方法,人工參與度高,成本較低;自動化監測采用靜力水準測量,元器件價格高昂。

深層水平位移人工監測采用測斜管和測斜儀,操作復雜,成本較低;自動化監測所用元器件價格昂貴,但效率較高。

坑外水位人工監測采用水位管和水位計,操作簡單,成本較低;自動化監測所用元器件價格昂貴,但效率較高。

1.2? 監測方法

基坑監測有儀器監測和巡視檢查兩種方式。

儀器監測內容包含坡(樁)頂部水平和豎向位移、深層水平位移、坑外水位及周邊地表豎向位移;人工監測手段和自動化監測手段各有利弊,當人工成本大于物質成本時,優先選擇自動化監測,反之優選人工監測。

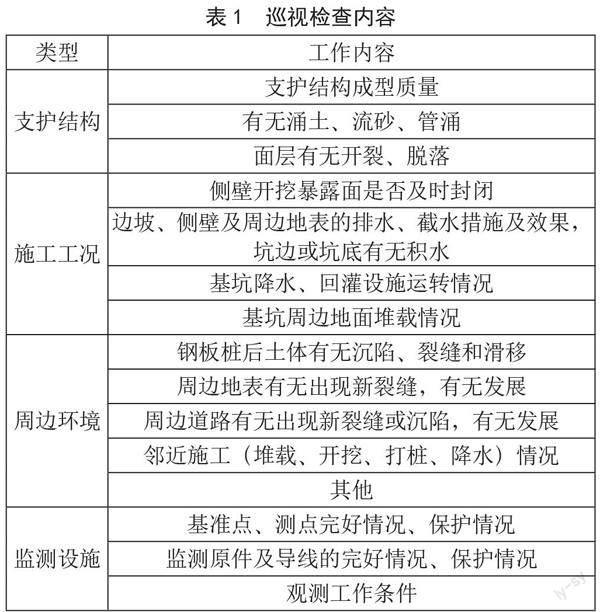

巡視檢查類型分為支護結構、施工工況、周邊環境和監測設施,具體情況如表1所示。

從表1中可以看出,巡視檢查工作內容繁多,多數需要關注監測項目細節,人工監測相比自動化監測,在細微處判別上有先天優勢,若要使自動化監測達到人的觀察力,需要依靠更尖端的三維影像技術,在工程造價上會有較大幅度的提高。

1.3? 數據處理

人工監測中的數據處理依靠專業軟件,采用人機交互方式,通過特定監測方法統計分析監測項目變化趨勢,達到安全監測的目的。

坡(樁)頂部水平數據處理以施工坐標系為基準系統(以極坐標監測方法為例),平行于施工軸線為X軸方向,施工軸線前進方向為正方向;垂直于施工軸線為Y軸方向,指向基坑內部為正方向;通過水平位移監測點位相對坐標信息,計算基坑安全監測期間內各期數據點位差變化值,根據監測周期換算水平位移點位變形速率和累積變形量等信息。

坡(樁)頂部豎向位移(周邊地表豎向位移)數據處理以整平后的施工面為基準面,垂直于基準面為方向線,基準面上方為正方向,通過豎向位移監測點相對高程,計算基坑安全監測期間內各期數據變化值,根據監測周期換算豎向位移點位變形速率和累積變形量等信息。

深層水平位移數據處理以基坑圍護結構軸線為Y軸,豎直向下為正方向;垂直于圍護結構軸線為X軸,指向基坑內側為正方向;以圍護結構底部為基準面,圍護結構體0.5 m間距為觀測單元,利用測斜儀采集的測斜管變化傾角α0.5,利用公式Δ0.5 = 0.5×sinα0.5分段統計不同深度水平位移狀態:

其中,n是0.5 m的整倍數;n = L圍護結構 / 0.5 =

2L圍護結構,L表示圍護結構長度,單位是m。計算基坑安全監測期間內各期數據變化值,根據監測周期換算深層水平位移點位變形速率和累積變形量等信息。

坑外水位數據處理以水位觀測孔位管口為基準面,垂直于基準面為方向線,基準面上方為正方向,利用水位計觀測地下水位相對于基準面高差,通過地下水位監測點相對高程,計算基坑安全監測期間內各期數據變化值,根據監測周期換算地下水位監測點位高差變形速率和水位監測點位累積變形量等信息。

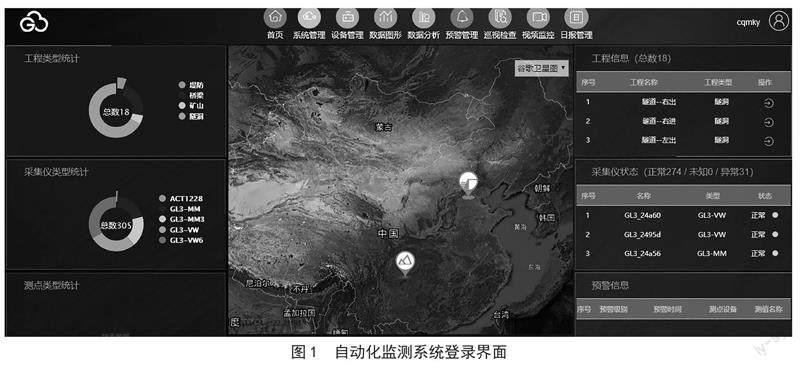

自動化監測數據處理功能集成于數據云平臺,如圖1、圖2所示,平臺內預先寫入專業數據處理代碼,當云平臺外接元件開始采集監測數據時,監測數據經同步處理后轉存至云平臺數據庫,整個過程全自動化實現,無須人工干預。自動化監測數據處理流程如圖3所示,核心功能在于云平臺的引用,綜合地質資料數據庫、監測數據庫、施工進度數據庫中的數據以及地理信息數據等基礎信息數據,其中地質資料提供設計依據,監測數據、施工進度數據和地理信息數據體現基坑施工過程荷載變化情況以及周邊環境受影響情況,在系統集成軟件多種預設算法的加持下,實現基坑支護設計方案和實際施工狀態比對分析,驗證設計方案科學性;獲取實時日常報表,解決信息滯后問題;系統分析各種動態因素發展趨勢,做到事前控制;利用可視化平臺和多種媒介,做到項目進展可視化、監測過程實時化、數據傳遞零延遲、預警快報高效化和解決方案同步化,對整個項目信息化管理起到關鍵作用。

1.4? 信息反饋

人工監測信息以各種報表(包含監測日報、預警快報和監測周報、監測月報等)形式展現,具體內容要求為:

1)監測日報。統計分析當天監測數據、巡查記錄及預警建議信息。

2)預警快報。在判斷基坑監測工程達到綜合預警狀態或可能發生重大突發風險事件時進行預警快報,內容主要包括風險時間、風險地點、風險概況、風險成因初步分析、風險趨勢、風險處理對策。預警快報是在充分結合施工、監理、設計及勘察單位等預警建議信息基礎上進行的綜合預警快報。

3)監測周報、監測月報。包括一周或多周、月度周期內,儀器監測數據、現場巡查信息及異常信息存在和解決的匯總報表,包含各責任主體在風險監測周期內,針對風險評估、施工進程和安全評價進行的信息匯總。

自動化監測信息反饋采用監測云平臺系統,如圖4、圖5、圖6所示。云平臺是基于最新的物聯網技術、云計算技術,服務于監測行業的開放云平臺和數據中心。在用戶與各種監測設備之間架起一座便捷通暢的橋梁。為用戶提供傳感器數據、視頻圖像、圖片遠程采集、傳輸、存儲、處理及預警信息發送等多種服務。實現云存儲、實時監控、可視化管理、數據預警、風險控制等第三方公共服務。該平臺的功能主要包括傳感器數據、視頻圖像、圖片遠程采集、傳輸、存儲、處理;報表、報告生成,實時推送;可視化管理、數據預警、風險控制等第三方公共服務。

2? 方案選型

在預算可控的前提下,根據甲方及設計要求,從監測內容、監測方法、數據處理和信息反饋等方面,對監測項目進行拆分,對部分監測項目實施自動化監測,該部分包括坡(樁)頂水平和豎直位移、周邊地表及地下水位;其余部分人工配合儀器監測,包括深層水平位移和現場巡視。

通過黃河兩岸深基坑工程監測方案選型分析發現,人工監測手段和自動化監測手段分別具有以下特點,如表2所示。

從表2中可以看出,自動化監測在預算充足的情況下,所有方面均優于人工監測;但是從平衡經濟效益角度考慮,可以拆分監測項目,實行自動化監測和人工監測相結合,實現經濟和質量雙優目標。

3? 結? 論

本文以黃河兩岸深基坑工程監測為例,在預算可控的前提下,從監測內容、監測方法、數據處理和信息反饋等方面討論項目實施的最優方案。根據基坑監測項目實施經驗,對比分析人工監測和自動化監測的優缺點,做出如下總結:對于常規基坑監測項目,人工監測在保證質量的前提下,實現監測手段的通用性,經濟效益最大化,但卻存在監測信息涵蓋單一和數據傳遞滯后等不足;自動化監測更適用于特殊項目,憑借物聯網技術、云計算技術服務于監測行業的開放云平臺和數據中心,實現項目進展可視化、監測過程實時化、數據傳遞零延遲、預警快報高效化和解決方案同步化。在用戶與各種監測設備之間架起一座便捷通暢的橋梁,為用戶提供傳感器數據、視頻圖像、圖片遠程采集、傳輸、存儲、處理及預警信息發送等多種服務,是未來監測項目的發展趨勢。

參考文獻:

[1] 崔逍,何文峰,胡文權.淺談基于物聯網技術的自動化監測 [J].城市勘測,2020,176(1):159-162.

[2] 張培培,范家奇.基于物聯網的綜合管廊自動化監測系統應用與分析 [J].中國市政工程,2022,220(1):109-112+117+130.

[3] 曹權,李清明,項偉,等.基坑群開挖對鄰近既有地鐵隧道影響的自動化監測研究 [J].巖土工程學報,2012,34(S1):552-556.

[4] 肖同剛.基坑開挖施工監控對臨近地鐵隧道影響分析 [J].地下空間與工程學報,2011,7(5):1013-1017.

[5] 葛繼空,李衛軍.基于測量機器人的深基坑自動化監測系統優化研究 [J].測繪技術裝備,2021,23(4):11-15.

[6] 逯煥波,陳昌師,劉俊生.自動化監測在城市深大基坑監測工程中的應用研究 [J].工程建設與設計,2020,430(8):277-278.

[7] 謝雄耀,郁宏杰.基坑開挖對下臥隧道的變形監控實例研究 [J].地下空間與工程學報,2014,10(S1):1646-1652.

[8] 李昊陽.軟土基坑自動化回灌方案優化設計研究 [D].西安:長安大學,2019.

[9] 戴加東.深基坑施工影響下鄰近既有地鐵設施的監測及變形分析 [J].土木工程,2022,11(8):954-962.

作者簡介:董雪園(1988—),男,漢族,江蘇徐州人,工程師,碩士,研究方向:大地測量學與測量工程。

收稿日期:2023-04-14