目標導向早期康復方案在EICU機械通氣病人中的應用效果

馬榮榮,吳正艷

無錫市第二人民醫院,江蘇214000

為滿足重癥病人充分的供養需求,降低對肺部的不良影響,使機體血流動力維持穩定狀態,為治療基礎疾病創造條件,絕大多數急診重癥監護室(EICU)病人需要接受機械通氣[1]。為了維持機械通氣病人住院期間生理穩定性,預防意外事件的發生,常常需要讓病人保持臥床狀態,進行約束或給予鎮靜處理,該狀態的被制動性特點會導致病人蛋白質合成缺失或加速降解,影響血液循環,造成病人肌肉松弛、肌肉萎縮和肌力喪失現象[2]。神經肌肉功能障礙是EICU機械通氣病人最常見且嚴重的并發癥,將直接影響病人通氣時間與總住院時間甚至預后[3]。研究表明,通過在早期階段引入適當的康復活動,可以促進病人的康復,減少肌肉萎縮和功能喪失的風險[4]。有研究顯示,應盡早改變傳統思想,盡管機械通氣可能限制病人的活動能力,但早期康復鍛煉可以幫助改善病人的肌肉力量和功能,促進康復進程[5]。目標導向早期康復方案是指對達到早期活動標準的病人,經醫生、護士、康復師三方共同制定基于遞進性、可行性與安全性的活動目標,促進病人自主功能康復[6]。為此,本研究旨在探討目標導向早期康復在EICU機械通氣病人中的效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象

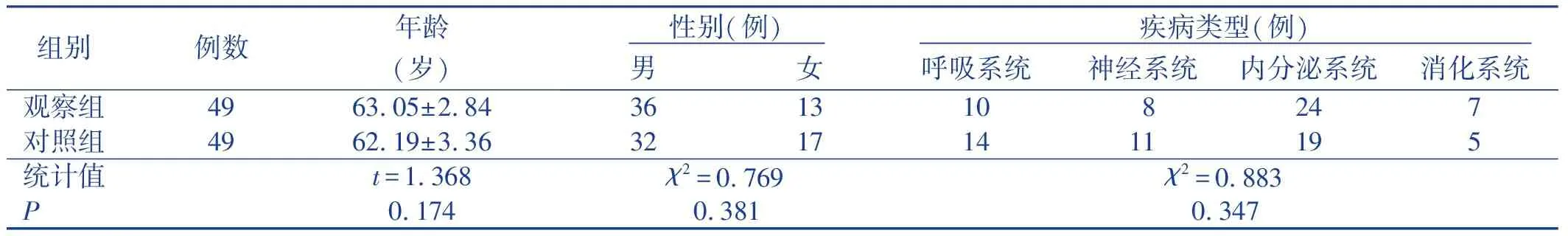

選取2018年3月—2020年3月在我院住院的98例EICU機械通氣病人作為研究對象,使用計算機生成的隨機數字序列分為對照組與觀察組,各49例。納入標準:年齡≥18歲;機械通氣者;無其他神經肌肉病變;自愿參與并簽署知情同意書。排除標準:伴有嚴重臟器功能不全者;合并獲得性免疫缺陷綜合征;存在活動性出血傾向;機械通氣時間<24 h;臨床資料不全者。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 一般資料比較

1.2 研究方法

對照組采用EICU常規康復方案,病人床頭抬高、定時翻身、病人意識清楚后適時鼓勵其在床上主動進行康復鍛煉(如握拳、足背屈曲等);遵醫囑采用機械輔助鍛煉:1)肌肉康復訓練,包括肌肉收縮、放松等;2)呼吸訓練,通過呼吸肌群的訓練,有助于提高肺活量和呼吸肌力量,改善呼吸功能;3)姿勢訓練,通過調整病人的臥位、坐位或站位姿勢,改善其身體功能和姿勢控制能力;4)活動訓練,逐步增加病人的體力負荷,包括傳統的床上體操或床邊步行等方法;5)功能訓練,幫助病人恢復日常生活中的基本功能,如吞咽功能、語言溝通、衛生自理等。

觀察組則實施基于目標導向的早期康復活動方案。

1.2.1 成立管理小組

管理小組由1名主治醫生、1名護士長、1名康復師和2名護士共同組成。主治醫生負責評估和判斷病人病情;護士長負責EICU機械通氣病人的護理指導工作,指導早期目標導向活動的實施,并監督和改善方案實施和考核;康復師參與制定目標導向早期康復方案并指導機械輔助運動實施;護士參與制定EICU機械通氣病人目標導向早期康復方案,并具體實施。成立小組的目標是明確各組員在護理工作中的職責,并加強彼此間的配合和協作。

1.2.2 規范培訓

定期組織護理人員參與專業知識培訓,并采用多種方式進行,包括科室內學習、講座和案例分析等。培訓內容包括:1)理論。介紹機械通氣的特點、目標導向早期康復方案的流程以及方案開始、耐受和暫停的標準,方案級別的確定和判定標準以及方案注意事項等。此外,還包括培訓護理人員收集資料和正確使用問卷等方法。2)技能。通過情景模擬技能培訓及實踐操作等使護理人員正確掌握四肢關節被動和主動活動鍛煉指導以及床旁坐位和下床行走的正確協助要點等。培訓結束后,經過系統考核,確保護理人員具備必要的專業素養和技能,提供高質量的護理服務。

1.2.3 目標導向早期康復方案

以檢索的文獻為理論依據,對EICU機械通氣病人護理問題進行歸納分類,并參考臨床實踐ICU活動量表(ICU Mobility Scale,IMS)評分值[7]確定病人活動分級并進行干預,IMS包括11個條目,將病人最佳活動水平界定為0~10分。0分表示病人無自主活動,10分表示病人能獨立行走,得分越高提示病人活動能力越強。目標導向早期康復方案見表2。

表2 目標導向早期康復方案

1.2.4 早期活動安全標準

小組成員經查閱文獻[8-9]、組內討論、咨詢專家等方式,結合臨床實踐與病人個體性疾病程度,為病人制定目標導向早期康復活動的安全標準范圍,以確保病人安全,見表3。

表3 目標導向早期康復活動安全標準

1.3 觀察指標

1)干預前與干預5 d、10 d后采用醫療研究理事會(Medical Research Council,MRC)肌力評分量表[10]評估病人肌力情況,該量表采用0~5分評分法,0分表示四肢癱瘓,5分表示能對抗較大程度的阻力與重力。總分0~60分,0分為四肢癱瘓,<48分為EICU獲得性衰弱,60分為肌力正常。病人得分越高,則表明本次干預效果越好。2)統計兩組病人機械通氣時間、EICU住院時間與總住院時間。3)統計兩組病人呼吸機相關性肺炎、深靜脈血栓、肌肉萎縮、譫妄等并發癥發生情況。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 MRC評分(見表4)

表4 兩組MRC評分比較 單位:分

2.2 住院指標情況(見表5)

表5 兩組住院指標比較 單位:d

2.3 并發癥情況(見表6)

表6 兩組并發癥發生率比較 單位:例(%)

3 討論

機械通氣病人由于處于長期制動狀態,隨機械通氣與住院時間的延長,病人會出現肢體肌力下降,自理能力喪失,增加并發癥發生風險,影響病人近期及遠期預后[11]。有研究表明,病人在機械通氣12 h后,其鈣蛋白酶和蛋白酶體的活性增加,導致隔膜蛋白降解,進而引起膈肌損傷,導致呼吸肌無力現象,最終形成延長機械通氣時間與住院時間的惡性循環[12]。有研究證實,在早期機體功能康復訓練方面,重癥病人在病情允許情況下增加肢體運動量和耐受力有助于身體機能恢復和疾病預后[13]。但目前尚缺乏一種標準化、可操作的實施流程和合理性方案,以確保針對機械通氣病人早期康復活動干預安全可行且有效。傳統康復護理缺乏詳細的標準,如早期功能鍛煉起始時間、不良事件安全管理、具體活動內容、強度和活動量等方面,加之醫護人員工作量和配比不成正比、設備資源缺乏、管理理念老舊等因素導致EICU重癥病人早期康復干預的發展止步不前[14]。

目標導向理論屬于激勵理論[15],目標導向早期活動是基于早期康復活動形勢所提出來的新模式,是以病人功能狀態為基礎,以明確目標為導向,遵循逐步進展原則,強調目標確定重要性,并進一步細化目標分析,通過早期活動干預促進病人身體機能盡早恢復[16-17]。本研究中采用目標導向方式,結合多學科成員經驗與臨床實踐,制定基于臨床實際的目標導向早期康復方案。該方案規定早期介入活動時間、形式、安全標準和終止標準,通過不斷評估病人耐受力,并根據病人意識和肌力情況進行個性化功能鍛煉[18]。

本研究實施的目標導向早期康復方案通過IMS量表對病人的活動能力及活動量進行評估,以確保病人安全為前提,制定有針對性運動計劃。干預過程中運動分為5個等級,其中被動四肢運動與主動運動可增強免疫細胞活性,減少呼吸道感染發生率,幫助病人盡快恢復自主呼吸能力,縮短機械通氣時間。經皮神經肌肉電刺激聯合腳踏自行車運動能夠刺激神經,阻止肌肉的萎縮和功能退化。通過增加運動量,能改善EICU病人骨骼肌功能,增加病人潮氣量和氧運輸能力,打破惡性循環,增強四肢肌肉力量和耐力,保持關節功能,預防肌肉萎縮,促進身體功能恢復,有助于改善疾病預后,從而縮短EICU住院時間。同時早期運動可以增加肺部通氣量,改善心肺功能,降低相關并發癥發生率,減少深靜脈血栓、肌肉萎縮和譫妄等并發癥的發生。對EICU機械通氣病人進行目標導向早期康復方案的干預,結果顯示,觀察組MRC評分明顯高于對照組,各項住院指標優于對照組,并發癥發生率低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。結果表明,該方案可以提高EICU機械通氣病人的肌力,有效預防或減少并發癥的發生,增強病人的運動能力,縮短機械通氣時間,減少EICU住院時間和總住院時間,促進病人早日康復。

綜上所述,目標導向的早期康復方案能為EICU機械通氣病人提供安全有效、經濟可行的早期康復策略。該方案的實施可改善病人肌力和活動能力,促進病人身體機能的改善。然而,由于條件限制,對病人干預時間較短,并且缺乏遠期隨訪跟蹤。因此,在未來研究中,需增加樣本量和研究時間來進一步探究,使該方案得到進一步完善。