伶仃洋上造橋大海深處“穿針”

寒煙翠

港珠澳大橋跨越了什么?

“我就跟他說3億人民幣,當時想無論如何對方都會接受的,但沒想到他們的拒絕是以這種方式:我給你唱首祈禱歌。”

港珠澳大橋剛開始設想的方案是全部建橋,因為這樣不僅建造費用低,而且有已經成熟的技術作支撐。然而,大橋靠近香港方向需要跨越一個重要的深水航道——伶仃洋主航道,它是全球最重要的貿易航道,橋太低的話,輪船無法通過。這就要求橋梁必須是單跨1500米以上的多跨形式,還要建幾個高度超過170米的橋塔。但是,香港、澳門、珠海、深圳等地區幾個機場的航空限高不能超過120米,橋架得太高,又會對飛行安全產生影響。

于是,一個史無前例的方案被提出并得到肯定:綜合考慮通航需求和航空限高,港珠澳大橋采取6.7公里長的海底隧道加22.9公里長的跨海大橋的聯合方案。

而因為海底隧道不能直接接到橋,必須要有人工島,讓橋搭在人工島上,人工島再伸到海底去,因此,港珠澳大橋最終采取了一個橋—島—隧的方案。

整個工程中建設難度最大、技術最復雜的部分就是海底沉管隧道,此前全世界最長的海底隧道也只有3公里,而港珠澳大橋的海底隧道需要6.7公里。

在40多米深的海底、數萬噸水壓下進行沉管對接是道世界級難題,港珠澳大橋主體工程島隧工程總工程師林鳴找到當時世界上在沉管安裝領域最好的一家公司談合作。然而,談判進行得非常艱難,對方開出高達15億人民幣的天價,大大超出了林鳴團隊的預算。

林鳴說:“我就跟他說3億人民幣,當時想無論如何對方都會接受的,但沒想到他們的拒絕是以這種方式:我給你唱首祈禱歌。”

談判失敗后,工程團隊自主攻關,準備用33節沉管建設一條6.7公里長的隧道——每節沉管的重量超過8萬噸,33節沉管相當于一艘航空母艦。要成功對接這些龐然大物,是一個挑戰。

另外,因為橋—島—隧需要無縫連接,因此,在設計時還必須有曲線沉管——曲線沉管的安裝對接難度更大。經過反復實驗,林鳴帶領團隊最終實現了工程設計零借鑒、安裝零失誤。

從2009年12月15日港珠澳大橋正式開工建設,到2018年2月港珠澳大橋主體工程通過交工驗收,具備通車試運營條件。幾近9年的建設過程中,像這樣的挑戰,建設者們面對了無數次。

潮起潮落、寒來暑往,數以萬計的建設者在伶仃洋上造橋,在大海深處“穿針”,構筑起了全長55公里的世界級跨海通道。

這期,我們一起來看看架起這座大橋的部分高校。

架起港珠澳大橋的高校

同濟大學

啃下多個“硬骨頭”

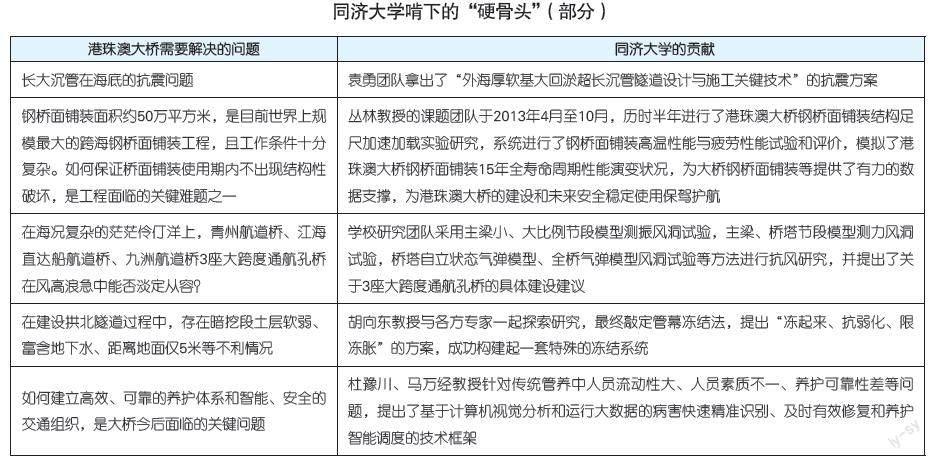

“在港珠澳大橋的建設中,同濟(大學)啃的是‘硬骨頭。”同濟大學原常務副校長李永盛介紹,同濟大學為港珠澳大橋工程中的人工島、隧道、鋼橋面鋪裝、通航孔橋、沉管安放、大橋養護以及交通組織等,提供了強有力的技術支撐。

東西人工島這樣筑成

受香港機場標高及伶仃洋主航道要求的限制,港珠澳大橋必須采用隧橋模式,而隧橋轉換就得在汪洋大海中建設人工島。

傳統的筑島方式是海中選址圍堰,拋石成堤,然后抽干堰內積水,筑建成島。然而,這種方式會對附近水域的白海豚造成危害并影響這條繁忙水道的航行,且工期漫長。與之相比,另一種更優化的筑島方式是先打樁,用擠密砂樁圍堰,然后抽干堰內積水,筑建成島。不過,這需要技術的支持。

幸運的是,同濟大學教授馬險峰在“外海厚軟基橋隧轉換人工島設計與施工關鍵技術”中的研究成果,支撐解決了擠密砂樁設計中的若干難題。“如果使用常規技術,那建造兩個這樣的人工島起碼要一年半,而按照我們的技術采用鋼圓筒成島,東西人工島成島僅用了7個月時間。”馬險峰驕傲地說。

在總結國內外同行們此類工作經驗的基礎上,同濟大學進行了包括采用離心模型試驗配合理論公式計算以模擬真實的工況在內的一系列實驗、研究,同時采用粒子圖像測速技術與傳統位移傳感器相結合的方式觀測實驗過程中土體的變形。

實驗的初步結果都在工程中得到了應用,成了設計與施工的重要參考數據。

2011年5月15日開始施工,到9月11日,由61個超大體量鋼圓筒及124片弧形鋼板副格組成的止水圍護結構圍成了10萬平方米的西人工島;接著,9月22日又開始施工,12月21日圍成10萬平方米的東人工島。

這是我國首創的深插鋼圓筒快速筑島技術,創造了221天完成兩島筑島工程的世界工程紀錄。

同濟大學名片

同濟大學的前身是1907年德國醫生埃里希·寶隆在上海創辦的德文醫學堂,1917年由華人接辦,1923年正式定名為同濟大學,1927年成為國立同濟大學,是中國最早的7所國立大學之一。1996年,上海城市建設學院和上海建筑材料工業學院并入,學校被列為國家“211工程”建設高校。2000年,學校與上海鐵道大學合并,組建成新的同濟大學。2002年,學校被列為國家“985工程”建設高校。2003年,上海航空工業學校劃歸同濟大學管理。2017年,學校被列為國家世界一流大學建設A類高校。

土木工程學科獨占鰲頭

自1907年德文醫學堂成立以來,“嚴謹求實”便一直是同濟大學學子追求和彰顯的學術信仰和操守。發展至今,同濟大學在土木、建筑、橋梁、交通、車輛、海洋、環境、生物等多個領域具有明顯的優勢。

同濟大學的土木工程學科創建于1914年。1952年全國高校院系調整,學校的土木工程學科吸收了國內眾多高校的土木師資;1981年,以結構工程為代表的土木工程學科被國務院學位委員會批準為首批博士學位授予點;1984年,土木工程學科首批設有博士后科研流動站。在2007年的國家重點學科評估中,同濟大學的土木工程一級學科,以及結構工程、巖土工程、橋梁與隧道工程、防災減災工程及防護工程等4個二級學科被評為國家重點學科。土木工程學科成為全國唯一擁有4個二級國家重點學科的一級國家重點學科。在2009年、2012年的教育部學位中心評估中,土木工程學科整體水平均排名第一。在第四輪學科評估中,土木工程學科獲評A+。

長安大學

貢獻了最多的人才

長安大學貢獻了12位建設港珠澳大橋的中高級人員,典型代表為港珠澳大橋主體工程總工程師蘇權科,其是長安大學1985級研究生;設計環節、施工環節和監理環節有7位總長出自長安大學。值得注意的是,這些數據不包括基礎設計人員和基礎科研人員,只統計了中高層部長級別的人才。

隨處可見的長安大學校友身影

在港珠澳大橋的建設過程中,隨處可見長安大學校友的身影。從港珠澳大橋主體工程總工程師蘇權科,到港珠澳大橋前期規劃設計論證專家、施工中沉管隧道項目技術專家、中交公路規劃院副院長徐國平;從港珠澳大橋管理局局長助理高星林,到江海直達船航道橋橋塔“海豚塔”的設計負責人文鋒;從橋面鋪裝施工項目部項目經理楊東來,到港珠澳大橋管理局三地聯合辦公室負責人門小雄……無論是總體規劃、前期施工方案的制定,還是設計、施工、監理、運營、環保等,都有長安大學優秀校友的創新智慧,港珠澳大橋的建設過程也凝聚了他們忘我的付出與深厚的情感。

另外,長安大學共有6個科研團隊參與港珠澳大橋建設的科技攻關。沙愛民、陳華鑫教授團隊承擔港珠澳大橋主體工程島隧工程“節段式沉管隧道路面關鍵技術”研究;王元慶教授團隊承擔港珠澳大橋建設職業健康、安全、環保一體化管理實踐后評價專題研究;劉健新、李加武教授團隊承擔港珠澳大橋主體工程橋梁工程施工圖設計通航孔橋梁(江海直達船航道橋)結構抗風性能試驗專題研究;楊志強教授團隊承擔港珠澳大橋主體工程島隧工程深水深槽長距離沉管隧道最終接頭測控技術研究;謝永利教授團隊承擔“外海厚軟基大回淤超長沉管隧道基礎沉降控制技術”研究和港珠澳大橋海底隧道通風物理模型試驗研究;賀拴海教授團隊承擔青州航道橋主橋的施工過程精細化分析及控制研究。

長安大學名片

自1951年起,長安大學的前身西安公路交通大學、西安工程學院、西北建筑工程學院便相繼成立;2000年4月18日,西安公路交通大學、西安工程學院、西北建筑工程學院合并組建長安大學。2005年以來,教育部先后與交通部(現交通運輸部)、陜西省人民政府、國土資源部(現自然資源部)、住房和城鄉建設部簽署共建長安大學的協議,“四部一省”共建長安大學的辦學格局正式形成。

學校1997年成為“211工程”重點建設大學;2011年入選國家“985優勢學科創新平臺”建設高校;2017年入選國家首輪“雙一流”建設高校;2021年正式成為交通強國建設試點單位;2022年入選國家第二輪“雙一流”建設高校。

突破,突破,再突破!

多年來,20余萬名長安大學學子秉承“愛路報國”的優良傳統,肩挑手提,修路架橋,攻克技術難題,長期奮斗在鐵路和祖國建設的各條戰線上。

2020年5月,虎門大橋發生渦激振動,阻斷交通動脈。學校的橋梁抗風團隊火速馳援,以超常速度查明振動原因,提出抑振方案,為大橋恢復通車和后續安全運營提供了關鍵技術支撐;學校承擔國家重點研發計劃項目,全方位全過程參與港珠澳大橋建設,解決沉管隧道沉降、青州航道橋主橋施工監控等重大工程難題,為大橋提供了從規劃設計、工程施工到安全運營、智能運維的全壽命周期技術服務;學校為被譽為“新世界七大奇跡”之首的北京大興國際機場道面建養及地下綜合管廊項目安全施工提供了技術保障;學校自主研發的北斗/GNSS監測系統,多次提前成功預警黃土滑坡;學校研發的災害精準識別與風險防控技術,為川藏鐵路等重大工程的災害防治提供了技術支撐……

不僅如此,長安大學還在新時代聚焦交通強國需求,引領智慧交通新技術。學校主動對標國家戰略需求,整合各方資源,建成我國首個數字交通基礎設施重點平臺;深度挖掘人—車系統安全實驗平臺功能;建設路網危險路段目標跟蹤與感知、運行風險辨識與評估防控綜合監控分析平臺;借助北斗衛星系統啟用北斗云實時監測預警平臺……

突破,突破,再突破!長安大學以“敢為天下先”的宏大氣魄,實現了一個又一個中國交通史上的創舉,為建設交通強國貢獻了“長大(長安大學)方案”。

長安大學無愧于交通運輸領域“黃埔軍校”之稱。

華南理工大學

貢獻最強“工科大腦”的智慧

作為立足于粵港澳大灣區腹地的“雙一流”高校,華南理工大學在服務支撐地方基礎建設及經濟發展方面,一直發揮著巨大的作用。在港珠澳大橋工程中,華南理工大學立項的橫向技術合作項目就超過20個,合同總金額近2000萬元。從克服關鍵技術難題到推進橋梁項目整體施工,從監理大橋建設到為大橋工程同步培養人才,華南理工大學的優秀教師團隊和杰出校友們全方位支撐了港珠澳大橋的建設,為其貢獻了華工人的智慧和汗水。

一個碩士學位讀了6年

“各位導師好,我的論文是《大型沉管隧道安裝施工標準化管理探析》。”時間回到2014年12月10日,華南理工大學2011級港珠澳大橋島隧工程首期工程碩士班舉行畢業答辯,王有祥參與其中。據他回憶,當天同學們的出席率并不高,只有10多名學員來了。

那是因為2014年底,正是港珠澳大橋海底隧道沉管安裝的關鍵時期。隧道沉管安裝從2013年5月正式開始,嚴苛的外海環境和地質條件,使得施工風險不可預知,每一節沉管的安裝都是一次新的挑戰,工程師們絲毫不敢松懈。因此,班上超過三分之二的學員實在抽不出時間來完成畢業論文,只能申請延遲畢業。

海底隧道沉管一裝便是5年,最忙的學員足足花了6年時間,才完成課程學分與論文寫作的全部要求。港珠澳大橋主體工程島隧工程項目總部測量部部長張秀振也是碩士班的學員之一。說起那段白天穿梭在東西人工島,晚上回到營地上課,還得準備考試的日子,張秀振直言“壓力不小”。即便華南理工大學的教師們貼心地來到營地授課,張秀振和大部分學員也不得不為項目的順利推進而“翹課”。

港珠澳大橋建設工程是舉世矚目的世紀工程,島隧工程作為其主體核心工程,涵蓋當今世界島隧橋多項尖端科技,要求之苛刻不言而喻。

讓張秀振印象最深的是,為了測量工作得到保障,測量部成立之初,林鳴便要求由他牽頭,盡快建立一個適用于項目的風險管理體系。“因為港珠澳大橋的特殊性,國內外可供參考的經驗幾乎為零,如何是好?”碩士班的風險管理課程恰好為張秀振帶來了啟示。“后來我在畢業論文上,也對這方面做出了研究,得到了華南理工大學導師們的認可。”張秀振說。

如今,張秀振帶領的團隊早已完成大橋的建設任務。回憶過往,張秀振用“蝶變”來形容自己的收獲,“港珠澳大橋是一本翻不盡的書,從這里學到的知識,注定讓我終生難忘”。

在林鳴帶領的團隊中,有56位大橋建設者還在建設過程中順利拿到了華南理工大學的建筑與土木工程碩士學位,真正做到了學以致用,理論與實踐相結合!

港珠澳大橋建設中的 “華工智慧”

張肖寧教授團隊提出的采用現代工業設備加工鋪裝材料的改進方案,讓施工的效率提高了10倍;王榮輝教授團隊完成了大橋主體工程部分關鍵技術的研究;蘇成教授團隊對鋼箱梁與鋪裝結構在復雜環境與交通荷載作用下的力學行為進行了嚴密精細的結構分析,確認了鋪裝材料與結構的力學響應與技術要求;王湛教授團隊承擔了鋼箱梁模型設計任務,在真實車輪荷載的作用下,該模型結構表現出了與實體結構完全一致的力學行為特性……

華南理工大學名片

華南理工大學原名華南工學院,最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業學校(史稱“紅色甲工”),正式組建于1952年全國高等學校院系調整時期,是新中國“四大工學院”之一;1960年成為全國重點大學;1981年經國務院批準為首批博士和碩士學位授予單位;1988年更名為華南理工大學;1993年在全國高校中首開部省共建之先河;1995年進入“211工程”行列;2001年進入“985工程”行列;2017年進入“雙一流”建設A類高校行列。

學校的輕工技術與工程、建筑學、城鄉規劃學、食品科學與工程、化學工程與技術、環境科學與工程、材料科學與工程、機械工程、管理科學與工程、馬克思主義理論等學科整體水平位居全國高校前列;14個學科領域進入ESI全球排名前1%,其中,工程學、材料科學、化學、農業科學、計算機科學5個學科領域躋身ESI全球排名前1‰。

桃李英才滿天下

新中國成立后,華南理工大學的一批知識分子用他們的激情與夢想,努力地站在學科的前沿,也引領著這所古老的校園不斷向前。

華南工學院首任院長羅明燏,是一名赤誠的愛國學者,他毅然謝絕美國航空顧問委員會的高薪挽留,歸來報效祖國;是一位傳奇的“海陸空專家”,他主持和審查過的公路、橋梁、水壩、機場等大中型工程項目有200余項,為國家節約了巨額建設資金;是一名杰出的教育家,他以“辦大學就要創一流”的辦學理念,打造學校發展的高起點,為學校的發展奠定了堅實的基礎。

“我愿意為青年的錦繡前程而操勞,我不能離開青年,如果讓我離開青年,我會感到生命失去了意義。”這是馮秉銓的人生體悟。1956年全國高校第二次院系調整,華南工學院電訊工程系的師生員工和儀器設備大部分被調到了成都。在當時電訊工程系只有3名老師的情況下,馮秉銓不斷努力,重建了電訊工程系,并使之成為在全國有影響力的名牌專業。1958年,馮秉銓主持研制的華南第一臺模擬電子計算機在“全國教育與勞動生產相結合展覽會”上大放異彩;1959年,他又主持研制成功了我國第一臺俄漢文自動翻譯電子計算機。在當時缺乏可供參考借鑒的圖書資料的情況下,馮秉銓以一種螞蟻啃骨頭的精神,帶領著隊員,一步步地向尖端科學進軍。

前輩學者們不僅懷著赤子之心治學,還將師者情懷沉淀為精神的沃土,他們的風范直接影響到后學。

時至今日,華南工學院的無線電技術專業50177(指的是無線電技術專業1977級,“501”為當年無線電技術專業的代碼)“超級班”依然讓人津津樂道。1977年的華南工學院無線電技術專業,培養出了“中國彩電三巨頭”:創維集團創始人黃宏生、TCL董事長李東生和康佳集團前總裁陳偉榮。如今,“華工三劍客”依然是推動中國彩電產業發展的主要力量。

除此之外,“超級班”還走出了京信通信系統股份有限公司董事局主席霍東齡、德生通用電器制造有限公司董事長梁偉、中國傳媒大學前校長蘇志武……

另外,何小鵬、曾毓群、曾慶洪、沈暉、劉金成等,都是學校的優秀畢業生,他們在各自的領域均有出色的表現。

不管在哪一個時期哪一個領域,華南理工大學學子都將不服輸的信念和嚴謹踏實的實干精神相結合,為學校、華南地區,乃至中國的發展發揮更大的作用!

在港珠澳大橋的建設過程中,從規劃、測量、設計,到施工、運營、管理等,每一個環節都離不開相關專業人才的聰明才智,而這些人才主要來自我國各大高校。除了上述高校,還有以下高校在港珠澳大橋的建設中貢獻了力量。