指向學生創新素養培育的班級建設

蔡珂

摘? ?要: 班級建設主要包括班級組織、班級活動和班級文化三個方面。班級建設能為學生創新素養培育提供正確價值導向、多元實踐載體和創生文化氛圍。可通過以下實踐路徑來加強班級建設:一是通過系統設計主題班會,引導激活學生創新人格的“志”與“趣”;二是以創造性問題解決重塑班級實踐,進一步拓展創新素養的培育載體;三是營造創生型班級組織文化,意在滋養學生創新的心理環境。

關鍵詞: 班級建設;創新素養;功能定位;實踐路徑

學生創新素養培育是一個有機系統。創新需要學生智力與非智力因素協同、思維與實踐統一、學科學習與日常生活結合。然而,從當前的具體實踐來看,學生創新素養培育還主要集中在學生認知、思維等智力因素的層面上,對學生的創新動機、興趣、情感、態度等非智力因素的關注比較弱乃至缺失。與此同時,常見的創新素養培育更多聚焦科技、工程、人工智能、藝術設計等方面,更多依托學科教師通過課堂教學、創新實驗室等載體,忽視學生的日常生活、班級活動以及班級風氣在創新素養培育中的價值。究其原因,可能存在將班級建設的目標片面地理解為班主任要管住學生、為教學服務的認識誤區,有意無意地遮蔽了班級建設能促進學生個性化、社會化發展的育人價值,有關班級建設對學生創新素養培育的價值和功能更是鮮有關注。班級建設對學生創新素養培育發揮何種功能?如何發揮功能?這些都是亟待探討的問題。鑒于此,本文在對創新素養、班級建設的內涵及其關系進行分析的基礎上,重點探討班級建設推進學生創新素養培育的功能定位和可能實踐路徑。

一、創新素養和班級建設的內涵

本文認為,創新素養是一個人核心素養的重要組成部分,它不單表現為一種線性的行為方式,也不僅指向個體的心理特質,而是個人運用已有的知識技能,在創造性地解決真實問題的創新實踐中所表現出來的綜合品質與能力。從結構來看,創新素養包含創新人格、創新思維和創新實踐三個要素,三者相互關聯,相互促進。其中,創新實踐是學生創新素養培育的核心載體和綜合表達;創新人格與創新思維共同作用于創新實踐,并在創新實踐中得到進一步激發和培育。

關于班級建設的內涵,早在1999年,葉瀾先生的“生命·實踐”教育學派在開創“新基礎教育”的實踐中就已提出:“班級建設是一種教育實踐,以促進人的發展為價值追求,是直面人的生命、通過人的生命、為了人的生命的光輝事業。”1 班級建設的概念凸顯了班級作為師生共同生活場域的育人指向和生命立場。為此,近些年“建班育人”已然成為德育研究與實踐的熱門詞。本文認為,班級建設是班級成員以集體生活和日常共同生活為載體,通過師生、生生之間的交往,逐漸形成促進學生成長的班級特色和實踐。班級建設包括班級組織、班級文化和班級活動等方面,具備實踐性、融通性、日常性等特征。

從上文可以看出,創新素養培育需要學生的創新人格、創新思維和創新實踐協調發展,這與班級建設育人的基本定位,即促進學生的價值觀念、思維方式、行為習慣的改變,在本質上是一致的。一方面,創新素養培育應當成為班級建設“育人”目標定位中的重要維度,從班級組織、文化、活動等方面加以系統設計和考量。另一方面,將班級建設作為推進學生創新素養培育的重要載體之一,有助于豐富學生創新素養培育模式,關注創新人格等非認知因素的塑造,有效拓展培育的實踐路徑。

二、班級建設對學生創新素養培育的功能定位

高中在人才培養中處于承上啟下的重要環節,更是拔尖創新人才早期培養的關鍵階段。班級建設中推進學生創新素養培育,應當凸顯以下功能定位:

1.正確價值導向:目標定位為學生創新素養培育提供方向引領

判定一個人的行為、觀念或產品是否為創新,除了看它是否為新穎獨創以外,創新成果是否有益于他人和社會的進步和發展、是否符合道德和法律的要求也是重要的衡量標準。換句話說,一個天資聰慧但性格軟弱自卑的學生,一個善于獨立思考但缺乏善惡是非觀念的學生,一個為了彰顯自我個性而無視他人利益的學生,其創新素養是不完整的,缺乏目標導向和價值引領,因此,稱不上是拔尖創新人才。

班級建設旨在育人,育人的根本在于立德,基礎就是育心。學生的創新人格培育離不開德育的引領作用。一方面,學生只有勇于肩負歷史使命,堅定前進信心,才能立大志、明大德、成大才、擔大任,才不會偏離創新創造的正確方向。另一方面,學生只有注重修養品行,才能鍛造出創新創造所必需的人格特質。學生創新人格的養成,需要學科教師在課堂教學中講解示范,也需要學生自己在實驗操作中體悟領會,但更離不開班主任在班級建設中發揮德育的方向引領功能。班主任通過序列化的主題班會、班本化的綜合實踐活動,將創新創造的道理講深、講透、講活;在理想信念教育、心理教育、學生生涯發展指導以及日常生活指導中,助力學生明確創新志向,聚焦創新興趣,激發創新潛能。

2.多元實踐載體:實踐活動為學生創新素養培育提供平臺支撐

在教育領域中,創新實踐被視為推動學生創新素養培育的重要載體,且常常與問題解決相聯系,將其視為個體或群體在運用已有知識技能創造性地解決復雜問題的行為過程。一方面,創新實踐融合了思維與人格,思維和人格是實踐的重要驅動要素,同時又在實踐中得到進一步培育;另一方面,創新實踐總是在一定的領域中開展的,具有領域特性。人文藝術領域和科學工程領域的創新實踐往往經歷不同的創造過程,呈現不同的實踐特征,需要依據具體情境加以設計。

班級作為學生成長的最直接場域,為學生提供了創造性解決問題的實踐平臺。在班級生活中,學生能否發展創新素養,關鍵在于班主任能否組織學生在開展各種實踐活動,即在“做”的過程中去實現創新。從主題班會的召開到集體生日的舉辦,從黑板報的設計到志愿者服務的開展,從班干部的遴選到學生座位的安排,都是學生創新潛能得以激發、創新才能得以展示的舞臺,都有助于學生完善創新人格,有助于學生訓練創新思維,有助于學生萌發“新點子”“新作品”。總之,班級實踐活動可為學生創新素養發展提供平臺支撐。

3.創生文化氛圍:班級文化為學生創新素養培育提供滋養浸潤

“組織氛圍理論”指出,在組織環境中,個人與團隊的交互、個人與組織的匹配、個人與環境的契合都是觸發個體創造潛力和創造活力的重要變量。1 個體所處的環境預示著能給個體創新發展提供哪些滋養,允許個體在創新發展過程中具體做些什么。

班級建設中的文化氛圍,就是一個班級區別于其他班級并影響其成員的相對持久的內部心理和環境特征。學生創新素養的培育離不開創生型班級文化的滋養浸潤,集中體現為全納化、創新化、生態化。在全納化的班級氛圍中,每位學生都是班級的主人,都是班級文化的創造者和享用者,師生之間、生生之間平等互信,學生在相互交往和沖突中學會協調與妥協,師生之間從班主任的“獨白”走向“對話”。在創新化的班級氛圍中,學生敢于創新、善于創新,班主任鼓勵學生,包容失敗,學生適時涌現出的各種新觀點、新建議成為班級發展的不竭源泉。在生態化的班級氛圍中,班級形成共享開放的生態格局,班主任鼓勵學生走出班級,走向社會,同時歡迎家長、專家等走進班級、融入班級。總之,“平等互信、大膽容錯、共享開放”應當成為班級文化建設的主流方向,以利于學生創新素養的發展。

三、班級建設在促進學生創新素養發展中的實踐路徑

1.系統開展主題班會,激活學生創新人格的“志”與“趣”

主題班會作為班主任開展德育工作和班級建設的重要陣地,是培養學生創新人格的重要載體。基于對學生創新人格要素的主題詞的歸納,系統設計以“創新”為主題的班會,不斷引導激活學生創新人格的“志”與“趣”。

(1)歸納創新人格要素的主題詞

在引導學生樹立正確價值觀念方面,將主題詞歸納為“求真”“求善”和“求仁”三個維度,重在引導學生“立志”。其中,“求真”維度,引導學生思考存在與精神、已知與未知的關系,追求真理,勇于創新,激勵學生通過創造性的探索實踐,形成對于世界更加深刻的認識,從而更好地參與創新活動。“求善”維度,引導學生明辨是非,充分認識創新價值的雙重性,追求“善”的創新。“求仁”維度,引導學生樹立崇高的理想信念,厚植家國情懷,主動將個人創新目標與國家發展、社會進步的需求緊密結合,成大才、擔大任。總之,學生在認識世界、社會、生命的過程中,樹立與創新素養相匹配的價值觀念。

在激活學生創新性格特質方面,將主題詞歸納為“好奇與想象、堅持與自律、樂觀與協同”三個維度,重在“激趣”。好奇與想象激發學生旺盛的好奇心和豐富的想象力,對新鮮事物保持興趣,這是創新得到生發的原動力。堅持與自律引導學生勇于挑戰,對于創新充滿信心,內驅力強,面對批評挫折有韌性,能堅持不懈;樂觀與協同,鼓勵學生遇事積極樂觀,愿意接納新生事物,善于協同,共同探究。

(2)系統設計“創新”主題班會

依據上文所歸納的學生創新人格要素的主題詞,主題班會的系統設計就有了靶心。設計“創新”主題班會的第二步,需要精心考慮班會的具體內容和形式,尤其需要突出系統設計的序列化和生活化。所謂序列化,就是要注意主題設計的縱向銜接和橫向關聯。縱向上,可以以時間為軸,抽取歷史、現實和未來中有助于學生“立志激趣”的相關主題;橫向上,引導學生重新審視與自我、他人、社會的關系,將引導創新動機與激活創新欲望相結合,塑造價值觀念與培育性格特質相統一。所謂生活化,就是選擇與學生的生活實際相關聯的主題班會素材,創設合適的問題情境,采用辯論賽、讀書分享會、主題演講、作品展示等多種形式,讓學生在輕松愉快的班會中,發展創新素養。“立志”“激趣”主題詞下具有代表性的班會內容和形式設計(見表1)。

2.以創造性問題解決重塑班級實踐,旨在拓展創新素養的培育載體

創新就是人作為實踐主體自覺能動地追求“無中生有,有中生優”的過程。因此,班主任除了引導激活學生創新人格以外,也需要以創造性問題解決重塑班級實踐活動,促進學生創新素養發展。

(1)以創造性問題解決重塑班級實踐活動

作為一種高級、復雜的綜合性創造活動,創造性問題解決模型是指以新穎、靈活、獨創的方法尋求問題的創造性解答的過程。研究表明,創造性問題解決已成為當前發展學生創新素養的最有效方法。1

依據《中小學德育工作指南》,班級實踐主要包括主題實踐、勞動實踐、研學旅行、志愿服務等類型。創造性問題解決可以成為有效促進學生在實踐中發展創新思維和創新人格的一種新思路。區別于學科領域,班級場域下的創新實踐更多呈現綜合性、協同性的特征,強化認知和非認知技能的雙重育人目標,需要學生運用跨領域綜合性知識和技能,在團隊協作中共同探究和求解。

在以創造性問題解決重塑班級實踐活動的過程中,應該始終堅持三個原則:第一,班主任要堅持學生的主體性,將促進學生個性而又全面的發展作為開展班級實踐活動的根本出發點。第二,班主任要突出實踐活動的真實性,研究學生身心發展規律,開展學生喜聞樂見的實踐活動。第三,班主任要重視實踐活動開展的生成性。問題解決的過程是學生主動建構、積極探索、挖掘潛能和體驗生活意義的過程。

(2)推行“四階段八環節”創造性問題解決模型

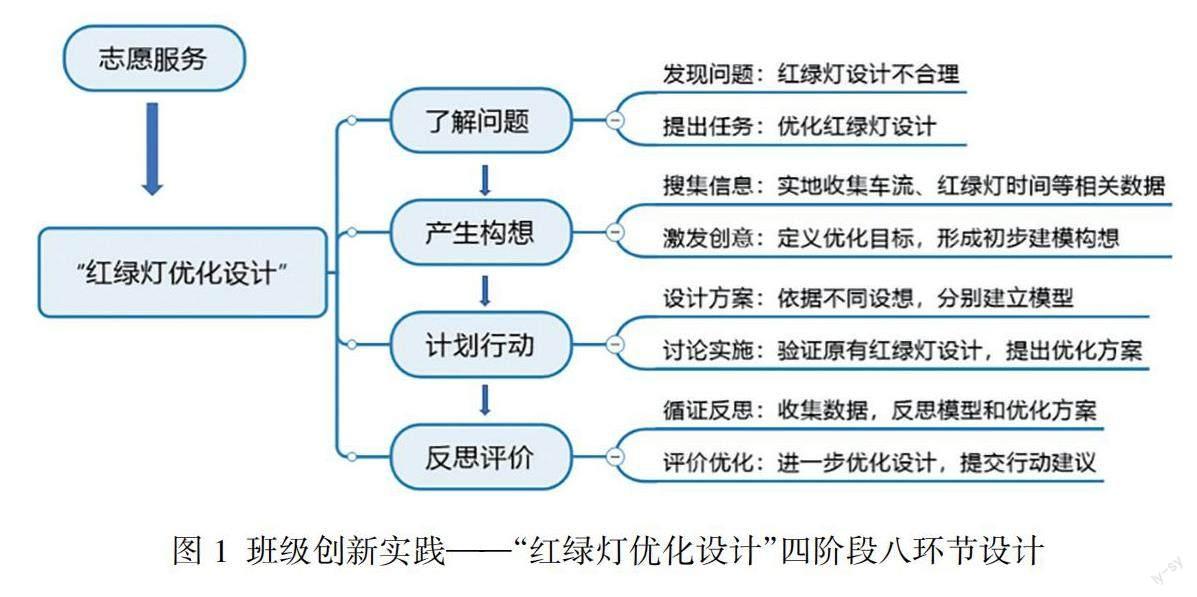

吉爾福德(Guilford)提出,創造的過程主要包括意識到問題的存在、產生許多相關的想法、對可能性進行評價、描述能解決問題的適切方法四個階段。1 基于班級實踐活動的特征,筆者設計了了解問題、產生構想、計劃行動、反思評價四個階段八個環節。

以“紅綠燈優化設計”實踐活動2 為例,“了解問題”階段包含發現問題和提出任務兩個環節。學生參加“我當交通引導員”的志愿者服務活動之后,發現學校正門的路口擁堵嚴重,紅綠燈設置不合理,自發地提出了真實情境下的團隊探究任務,即如何通過優化紅綠燈設置時長緩解該路口的交通擁堵問題。“產生構想”階段包括搜集信息、激發創意兩個環節。學生實地搜集該路口早高峰時段的車流量以及路口紅綠燈時長的相關數據,以小組為單位,討論優化紅綠燈的目標以及影響該目標實現的各種因素,分別提出了以“所有車輛在交叉路口的滯留時間的總和最短”和“綠燈持續時間內可通行的最大車流量”為目標的建模設想。通過這一階段的討論,將真實情境中的問題轉化為學科問題,繼續開展探究。“計劃行動”階段包含設計方案、討論實施兩個環節。學生根據確定的目標,確立相關參數、分別建立模型,驗證了現有紅綠燈方案的不合理性,并提出了優化方案。“反思評價”階段包括循證反思、評價優化兩個環節。通過實地驗證,學生對模型和方案進行新一輪的驗證反思,根據原有模型參數未能考慮行人和非機動車情況等不足,提出了進一步的優化建議,并提交至相關政府部門(見圖1)。

3.營造創生型班級組織文化,意在滋養學生創新的心理環境

以班級建設推進學生創新素養培育,還需明確創生型班級的育人指向。班主任堅持“剛柔并濟”的制度建設,在“平等互信、大膽容錯、共享開放”的文化氛圍下,學生的創新素養才有更大發展的可能。

(1)以“全員擔當法”撬動創生型班級組織建設

采納“全員擔當法”促進創生型班級組織建設,實現班主任適度放權,運用“法、理、情”的內在張力,引導學生在公正且富有溫情的班集體中,自由思考,大膽想象,勇于行動。

在“全員擔當”的班級組織架構下,每位學生根據自身實際,都承擔至少一項班級事務,并能夠不斷調整優化履職方式,開展創新行為。比如,“學科課代表”會思考如何更好地發揮學科教師和學生之間的橋梁紐帶作用;“勞動委員”思考高效地收集垃圾的方法,在不斷的改進中解決了問題。可見,“全員擔當法”給每位學生提供了鍛煉能力、服務班級的實踐機會,每位學生以主人翁的姿態積極參與班級生活,展現了自己的智慧和力量,各種富有創新意味的“金點子”也會不斷涌現。

(2)營造“平等互信、大膽容錯、共享開放”的人際關系

從早期的“霍桑實驗”揭示出和諧的人際關系會提高企業績效以來,越來越多的研究發現,人際關系、價值觀念、激勵偏好都會促進創新行為。3 因此,應當在班級內部營造“平等互信、大膽容錯、共享開放”的人際關系,引導學生敢于創新、樂于創新、學會創新。

一方面,師生關系是建設創生型班級氛圍的基礎。班主任要公平地對待每位學生,尊重學生的個體獨立性,尊重他們的創新欲望與潛能。同時,班主任又要發揮自己的榜樣力量與專業優勢,引導學生創新實踐,包容他們成長中的不足、缺點甚至失敗。另一方面,生生關系是建設創生型班級氛圍的關鍵。通過暗示、模仿、認同、借鑒、從眾等心理機制,學生之間的價值觀念、思維習慣、行為模式也會相互影響。為此,班主任可以與學生一起設計體現“平等互信、大膽容錯、共享開放”的班歌、班訓、班徽;在對各類活動參與的評價中,倡導形成不簡單以得分、等第論成敗的班級風氣等。

(3)以“教育合伙人”制度整合創新資源與過程

班主任需要發揮好協同育人的作用,積極領導與協調,爭取家庭、學校、社會共同參與和支持創生型班級建設。為此,創建“教育合伙人”制度,挖掘整合多方資源,共同對學生的學習研討、活動設計、興趣發展、心理建設、人際交往等方面進行指導,促進學生創新素養的發展。

建立教育合伙人的第一個層次——教師之間“合伙”。班主任和任課教師建立“合伙”關系,成立“導師團”。其中班主任是“首席”,其他任課教師發揮學科優勢和個體特長,成為學生的“導師”,共同參與班級建設。班主任與任課教師交叉組合,成立學業課題指導團、興趣特長指導團、實踐活動指導團、生命成長指導團,通過跨學科活動設計、同課異構、聯合“會診”等多種形式,分享智慧,給予學生全方位指導。以課題指導團為例,學生就“某品牌茶飲為什么能紅遍全國”開展討論,班主任發揮班級課題指導團的作用,在學科教師的指導下,形成了關于“茶以及茶文化”為主題的課題研究群,分別從新式茶飲文化、品牌營銷模式、包裝藝術設計等角度,指導學生開展合作與探究學習,激活學生的創新思維。

建立教育合伙人的第二個層次——家校之間“合伙”。班主任發揮專業優勢,整合校內外各種育人力量與資源,為學生創新創造搭建平臺,實現家庭資源與班級建設的有效對接。在助力學生創新素養發展方面,班主任與家長構成“參與式”同心治理,建立“合伙”關系。每學期舉辦“家長進課堂”活動,邀請金融、新能源、法律、教育、人工智能等領域的家長代表與學生面對面交流,講述自己的創新創業經歷、職業成長故事,介紹行業的前沿動態,促使學生樹立志向、激發興趣,活躍思維。

Class Construction Aimed at Cultivating Students Creative Competence

CAI? Ke

(Shanghai High School, Shanghai,? 200231)

Abstract: Class construction mainly includes three aspects: class organization, class activities, and class culture. From the perspective of functional orientation, class construction can provide correct value orientation, multiple practice carriers, and a cultural atmosphere for cultivating students creative competence. From the perspective of practical path, firstly, through the systematic design of class meetings with good themes, we can guide students to activate their “aspirations” and “interests” that are parts of innovative personalities; secondly, we can reshape classroom practical activities through creative problem solving, and further expand the cultivation carrier of creative competence; thirdly we can cultivate a creative classroom organizational culture to set up a psychological environment for the development of students creative competence.

Key words: class construction, creative competence, functional orientation, practical path