大體積混凝土溫控技術在老嵐水庫中的應用

朱文濤,王 超

(山東省水利工程建設監理有限公司,山東 濟南 250013)

老嵐水庫位于煙臺市福山區,該區域歷年最高氣溫38 ℃,最低氣溫-17.3 ℃。水庫大壩為混合壩,由混凝土重力壩與黏土心墻砂殼壩復合構成,其中混凝土重力壩總長161.0 m,最大壩高32.5 m,主壩分為9 個壩段。主要包括擋水壩段、溢流壩段、底孔和引水壩段、消力池及刺墻等分部工程,總澆筑方量約11 萬m3,涉及C15,C25,C30,C40 等不同標號的大體積混凝土澆筑工作。

1 常見大體積混凝土裂縫成因

大體積混凝土裂縫受多種因素如混凝土內部與外部溫度差異大引起的溫度應力、混凝土失水收縮變形的結構約束、環境溫度的變化等影響,其中混凝土內部與外部溫度差異所導致的熱應力超過混凝土本身的抗拉強度引起的拉裂為混凝土形成溫度裂縫的主要因素。

大體積混凝土受其溫度變化影響而產生的微小形變受外部約束限制時會產生溫度應力,其應力大小則視溫度變化程度及形變程度大小有所不同。此外,大體積混凝土溫度裂縫的產生還受其自身收縮變形的影響。混凝土原料中約20%的水分用于水泥水化反應,其他主要用于蒸發。若混凝土外部約束限制了因水分蒸發而產生的收縮變形,就很容易出現裂縫。老嵐水庫處于環境溫差較大的區域,在不同季節澆筑大體積混凝土時,環境溫度變化對其內外溫差的影響十分明顯。

2 主要溫控措施

在老嵐水庫施工過程中,混凝土重力壩采取了合理分區、預埋冷卻水管通水冷卻、高溫及低溫季節施工措施等來控制混凝土內外的溫差,以減少該因素對大體積混凝土的質量影響,減少溫度裂縫的產生。另一方面注重在各個季節采取合適的養護措施以保證混凝土不因過快失水而產生干縮裂縫[1]。

2.1 大壩混凝土分塊及澆筑方式

大壩混凝土澆筑層在約束區層厚為2.0 m,非約束區一般為3.0 m,在實際施工中也可按2.0 m澆筑,因結構或鋼筋等特殊原因,局部可調整澆筑層厚為1.5 m。采用分段分層法施工,混凝土鋪筑厚度不超過50 cm,按照次序,在長度方向視倉面長度分段,以方便施工為宜,分層進行,且要求澆筑層面平整。

灌漿廊道、底孔及引水壩段等結構變化較多的部位,澆筑層厚度如調整須經論證。孔口、廊道頂部混凝土澆筑厚度不小于1.0 m。壩體孔口區周邊的非約束區局部范圍、陡坡壩段基礎三角區部位可調整澆筑層厚度,但必須確保混凝土最高溫度、降溫速率、分期冷卻目標溫度及冷卻降溫幅度等指標達到技術要求。

2.2 大壩混凝土溫控分區

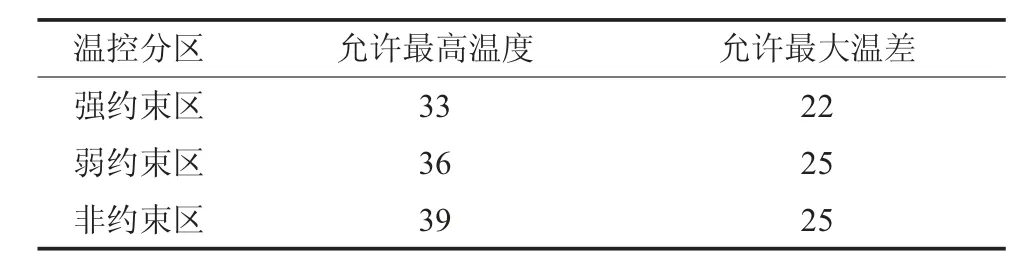

在老嵐水庫混凝土重力壩大體積混凝土溫度控制工作中,混凝土按照強約束區、弱約束區和非約束區進行分區控制,大壩混凝土允許最高溫度及混凝土各月份澆筑允許溫度詳見表1、表2。

表1 老嵐水庫大壩混凝土各約束區允許最高溫度 ℃

表2 老嵐水庫混凝土各月澆筑允許溫度 ℃

2.3 預埋冷卻水管通水冷卻

1)水管材料。冷卻水管在固結灌漿蓋重區和一些特殊部位采用外徑25.4 mm,內徑22.4 mm 的鋼管,其他部位采用外徑32.0 mm,內徑為28.0 mm,壁厚2.0 mm 的高密度聚乙烯(HDPE)管。使用滿足要求的冷卻水管及其配件,避免施工過程中出現冷卻水管管身因擠壓或砸傷等漏水現象。

2)冷卻水管布置及安裝。壩體內部冷卻水管的布置方向要與水流方向垂直,約束區間距為1.5 m×1.5 m(水平間距×豎直間距,下同),非約束區間距為2.0 m×2.0 m。其布置如圖1 所示。

圖1 擋水壩段冷卻水管布置示意圖

靠近兩端的冷卻水管應排布于距離混凝土重力壩的上游側與下游側及相鄰縫面0.8 m 范圍內,根據現場實際施工情況宜在0.5~1.5 m 范圍內進行調整。冷卻水管一般距隱蔽內面如灌漿廊道內面的距離宜為0.5~0.8 m。冷卻水管架設在每一層澆筑層面上,須保證冷卻水管排布定位精確、牢固可靠,并保證水管在施工中不被破壞、阻塞或產生位移,確保能正常循環通水。冷卻水管在鋪設前,水管的內外壁均需潔凈,沒有污漬。所有冷卻水管需用金屬件拉緊、固定牢固。在有帷幕、固結灌漿要求的部位須確保冷卻水管固定牢靠,并防止灌漿鉆孔破壞冷卻水管。冷卻水管進出口加帽覆蓋,防止堵塞。

在重力壩混凝土開倉澆筑前,通水檢驗倉內安裝完成的冷卻水管,如有堵塞、滲漏等現象,不允許開倉澆筑。冷卻水管內通循環水,便于檢查水管滲水及堵塞情況。

3)供水系統。為適應混凝土內部溫度變化的要求,須準備兩套不同水溫供水系統,一套冷卻水溫為4~6 ℃,另一套冷卻水溫為12~14 ℃。為調控冷卻水溫,選擇合適設備精確控制供水流量。供水干管須在外表面設置保溫層,以控制冷水廠出口水溫與冷卻水管的進口水溫相差1 ℃以內。

4)通水控制。混凝土澆筑完成24 h 后冷卻水管通水,通水時間宜為10~15 d。混凝土內部溫度與冷卻水的溫差≤25 ℃,混凝土通水冷卻時溫度變化不能過大,每日溫度變化≤1 ℃。管道內冷卻水的流速為0.6 m/s,為使重力壩混凝土冷卻均勻,每天變換一次通水方向。

2.4 高溫條件下施工措施

日均溫度高于30 ℃時按高溫條件進行施工。澆筑程序分層要薄、間歇要短、上升要連續均勻,在間歇期時用流水冷卻混凝土頂面以降低混凝土溫度。重力壩混凝土約束區澆筑層高≤1.5 m,兩倉混凝土澆筑區間宜為5~7 d。澆筑混凝土前將混凝土骨料預冷,必要時要采取加冰片或低溫水拌和等措施以控制混凝土澆筑溫度滿足施工技術要求。采取有效措施控制混凝土拌合機出料口溫度及運輸至倉內的溫度回升。采用臨時保溫、倉面噴淋、早晚夜間兩班制澆筑施工等措施,以確保澆筑混凝土入倉溫度不超過17 ℃。

2.5 低溫條件下施工措施

如日平均氣溫連續5 d 在5 ℃以下或最低氣溫連續5 d 在3 ℃以下時,應按低溫條件進行施工。混凝土澆筑時環境溫度低于-3 ℃則不允許澆筑,若倉面溫度和混凝土入倉溫度都保持在3 ℃以上,方能繼續澆筑混凝土。當氣溫降到-3 ℃以下而且齡期不足的混凝土層面溫度下降到3 ℃以下時,用棉被覆蓋混凝土層面進行保溫,使混凝土層面溫度保持在3 ℃以上,持續至環境溫度回升到3 ℃以上。混凝土早期(5~20 d)表面保護工作在氣溫驟降頻繁的月份更要加強。低溫季節應盡量減小相鄰壩塊高差及側面暴露時間,合理選擇拆模時間,防止混凝土產生過大的內外溫差。基礎混凝土冬季施工時采取基礎預熱措施。

2.6 原材料及配合比控制

老嵐水庫混凝土重力壩涉及混凝土標號較多,主要為C15,C25,通過混凝土配合比優化,降低單位體積混凝土所用的水泥量來減少水化熱的產生,添加合適種類、劑量的外加劑以提高混凝土的性能。主要采取摻和適量的粉煤灰來降低水泥用量,在混凝土開倉澆筑前采取高效減水劑,對原材料的準備情況進行檢查,各項主要物理指標是否滿足設計要求,是否與配合比試驗時所用原材料的物理性能相近。如粗骨料的顆粒級配、細骨料的含水率、粗細骨料含泥量等指標與配合比試驗所用原材料相差較大時,則應重新準備合格的原材料后方能開倉澆筑。

2.7 混凝土的養護

為保證混凝土強度性能及不產生干縮裂縫,需在混凝土澆筑完畢后進行充分的養護。混凝土澆筑完畢后12~18 h 內及時灑水養護以保持混凝土表面濕潤,養護的具體時間根據混凝土標號、種類和結構的重要性而定,重要部位至少養護28 d。大體積混凝土倉面暴露較大,一旦氣溫驟降容易產生早期表面裂縫,施工中、后期也可能產生表層或深層裂縫。應根據設計單位提出的表面保護標準確定不同部位、不同條件的表面保溫要求。應重視重力壩混凝土約束區及其他重要結構部位的表面保護。

高溫季節混凝土采取倉面噴霧養護,直至混凝土終凝,為防止混凝土表面泛出水泥漿,噴霧水量不能過大。寒冷季節養護要求首先在混凝土表面噴霧濕潤,水量不能過大以防凍結,然后覆蓋一層塑料薄膜,在塑料薄膜上再覆蓋一層草簾、一層棉被保溫,養護期保持棉被濕潤。

2.8 溫度監測及記錄

混凝土澆筑過程中,原材料溫度、環境溫度、拌合機出料口混凝土溫度、混凝土入倉溫度等指標每4 h 內檢測1 次,做好檢測記錄備查。溫度測量要求測點在澆筑倉面均勻分布,每100 m2至少檢測1 個點,每層多于3 個測點。每周的溫度測量記錄還應包括混凝土內部溫度,冷卻水壓力、流向、流量、出口溫度和入口溫度。

通過實施以上一系列措施,老嵐水庫工程壩體混凝土未產生貫穿性裂縫,產生的淺表層裂縫和網狀裂縫較少[2],控制效果十分明顯,達到了預期的目標。

3 結 論

老嵐水庫主要采取了如下施工技術措施以求控制混凝土溫度,減少裂縫產生:

1)優化混凝土配合比設計,嚴格控制原材料管理。采取合理分區、分塊澆筑、薄層澆筑、在溫度適宜時段澆筑等施工措施。

2)在澆筑混凝土前布設冷卻水管,在澆筑完成后通冷卻水,并嚴格控制其進水口與出水口溫度,及時調整水流流向和流速,以滿足大體積混凝土降溫需要。

3)在高溫季節采用全覆蓋流水養護、溫度檢測等措施,寒冷季節采取覆蓋保溫、噴霧養護措施,保持混凝土表面的濕潤[3]。

通過實施上述針對性的工程措施,老嵐水庫應用的大體積混凝土溫控技術取得了明顯的成效。混凝土重力壩產生的A、B 類裂縫較少,C 類以上裂縫極少,該技術降低了后期質量整改成本和質量事故發生的概率,提高了工程質量。