基于專利視角的廣西氫能汽車技術創新現狀與發展研究

謝積鑒,何魯桂,唐青青,胡婷婷

(廣西壯族自治區科學技術情報研究所,廣西 南寧 530022)

0 引言

20世紀以來,煤、石油及天然氣為主的石化能源開始枯竭,具體表現為其儲存量大量下降[1]。在全球向綠色低碳技術轉型的趨勢下,氫作為一種清潔高效的可再生能源,已成為能源技術發展的新方向[2]。在這樣的大背景下,作為氫能利用技術的氫能汽車得到了快速發展,并逐步進入汽車應用市場[3-4]。目前,氫能汽車產業發展已成為國際重要焦點[5-6]。重慶大學的蔣瑜潔等[4]研究了日本推動氫燃料電池汽車產業發展的機制,指出日本通過中央政府的頂層設計明確了氫能汽車產業的戰略發展目標,同時修訂相關法律法規、推行中央財稅激勵與技術研發促進政策,推動氫能汽車產業發展。青島市科學技術信息研究院的徐文亭等[7]研究了青島氫能汽車產業發展對策,總結了青島市氫能汽車產業發展現狀,提出了出臺氫燃料電池規劃、強化研發能力建設、組建產業創新聯盟、加強隊伍人才建設、建立氫能公交示范線路等對策建議。南京工程學院的趙振東等[8]深入分析了江蘇省氫能汽車產業發展演化趨勢,通過情景仿真研究和政策分析,揭示了不同財政補貼政策情景對江蘇省氫能汽車產業發展的影響[9]。上述研究對國家及地區推動氫能汽車產業發展有著重要的指導意義。本文采用IncoPat專利數據庫作為檢索分析平臺,檢索2004年1月1日—2023年7月5日的氫能汽車產業相關專利數據,并進行分析,以期充分了解廣西氫能汽車產業的技術創新現狀及發展態勢,發現產業發展中存在的問題,并提出有針對性的對策建議。廣西氫能汽車產業尚處于起步探索階段,本文的分析結果和建議將為廣西氫能汽車產業創新研發和前瞻布局、構建完整產業鏈、實現產業升級提供重要啟示。

1 我國氫能汽車專利信息分析

1.1 氫能汽車領域專利申請變化趨勢分析

隨著我國氫能汽車產業技術創新加速和高質量發展,中國專利申請量也隨之快速增長。本文采用專利信息分析方法對我國氫能汽車領域的相關專利開展計量分析,探索氫能汽車領域的技術發展方向及主要競爭對手,為政府或相關企業推動技術發展、加強專利布局、突破核心技術等提供決策支持。截至2023 年7 月5 日,在IncoPat 專利數據庫 中 共檢索到5 709 件與氫能汽車領域相關的中國專利申請。限于我國專利的審查程序,實用新型專利從提出申請到授權公告需要6個月到1年的時間,發明專利從提出申請到公開需要18個月的時間,因此2022年和2023年的專利申請量不是最終的數據。

圖1為國內氫能汽車領域專利申請變化趨勢圖。如圖1 所示,2004—2012 年,我國氫能汽車領域相關專利申請量較少。從2013年開始,我國氫能汽車領域相關專利申請量增長趨勢明顯,2020 年達到近20 年最高,為962 件,表明各申請人在氫能汽車領域的研發日益活躍。

圖1 國內氫能汽車領域專利申請變化趨勢圖

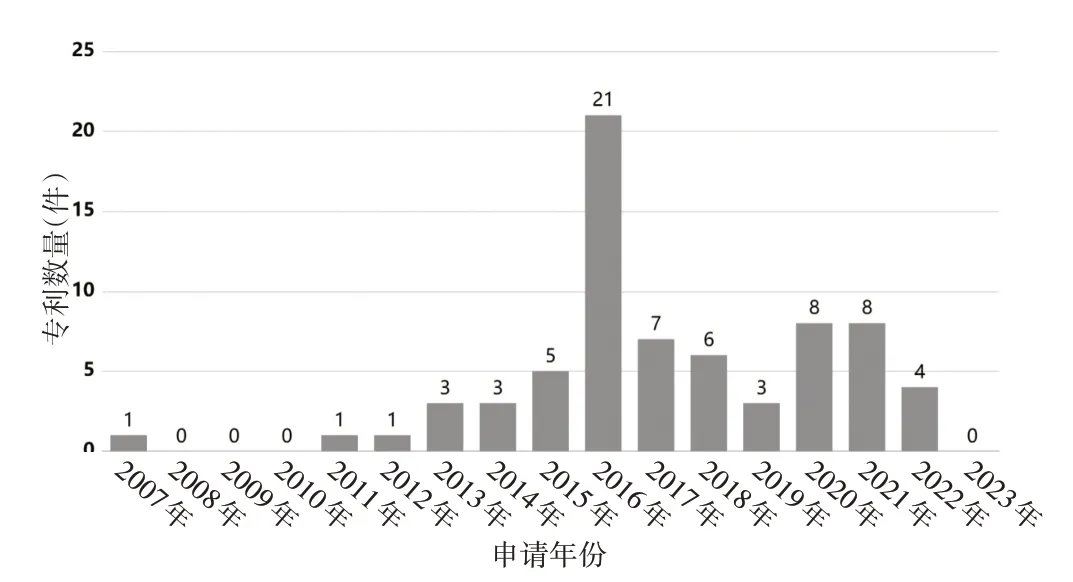

圖2為廣西氫能汽車領域專利申請變化趨勢圖。如圖2 所示,2007—2012 年,廣西氫能汽車領域相關專利申請量較少。從2013年開始,廣西氫能汽車領域相關專利申請量的增長趨勢明顯,2016 年達到近20年最高,為21件,表明各申請人在氫能汽車領域的研發日益活躍。由此可見,廣西區內氫能汽車技術研發活躍度與國內同行步伐基本一致,區別在于,2016年后的3 年廣西區內的氫能汽車領域相關專利申請量有所下滑。

圖2 廣西氫能汽車領域專利申請變化趨勢圖

1.2 氫能汽車領域專利技術構成分析

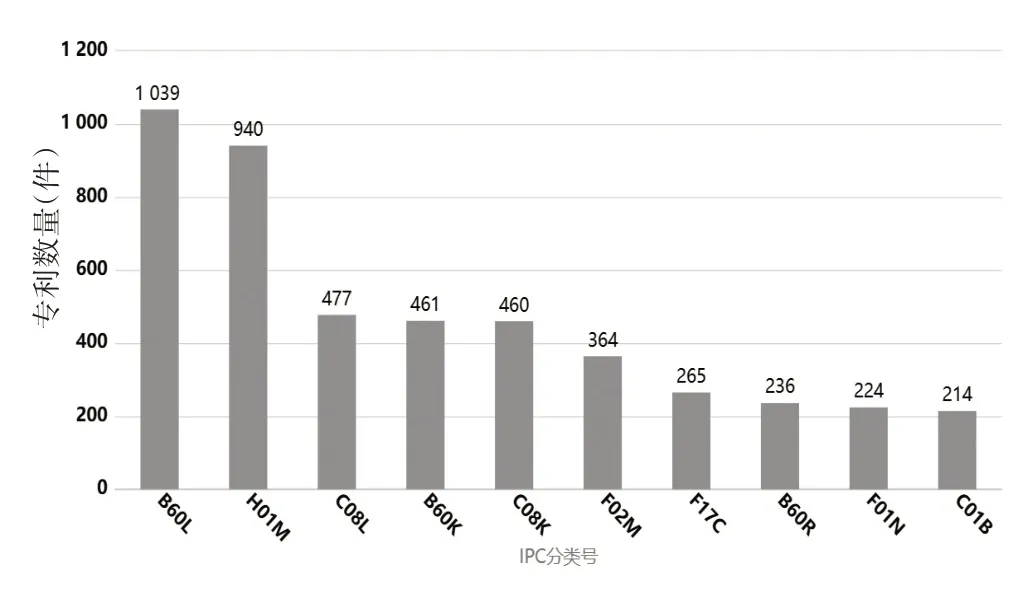

圖3 為國內氫能汽車領域專利申請技術(小類)分布圖(前10 位)。由圖3 的統計數據可知,氫能汽車領域的重要技術方向。氫能汽車領域相關中國專利申請的小類構成排在前3 位的為B60L“電動動力裝置”、H01M“用于直接轉變化學能為電能的方法或裝置”、C08L“高分子化合物的組合物(例如用于氫能源動力汽車膠管系統的三元乙丙橡膠等)”。由此可見,氫能汽車領域的動力技術及儲能技術為氫能汽車領域的熱門技術。

圖3 國內氫能汽車領域專利申請技術(小類)分布圖(前10位)

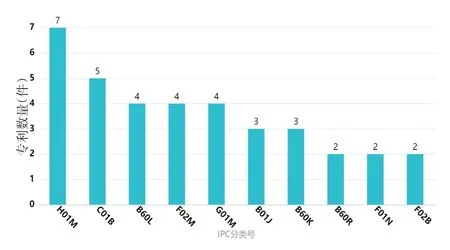

圖4 為廣西氫能汽車領域專利申請技術(小類)分布圖(前10 位)。由圖4 可知,廣西區內專利申請的小類構成排在前3 位的為H01M“用于直接轉變化學能為電能的方法或裝置”、C01B“非金屬元素和其化合物(例如乙醇水系統車載重整制氫方法)”、B60L“電動動力裝置”。與國內技術構成相比,廣西區內總體技術類型基本相同,研究重點基本一致,氫能汽車領域的動力技術及儲能技術亦為廣西氫能汽車領域的熱門技術之一。

圖4 廣西氫能汽車領域專利申請技術(小類)分布圖(前10位)

1.3 氫能汽車領域專利地域分布分析

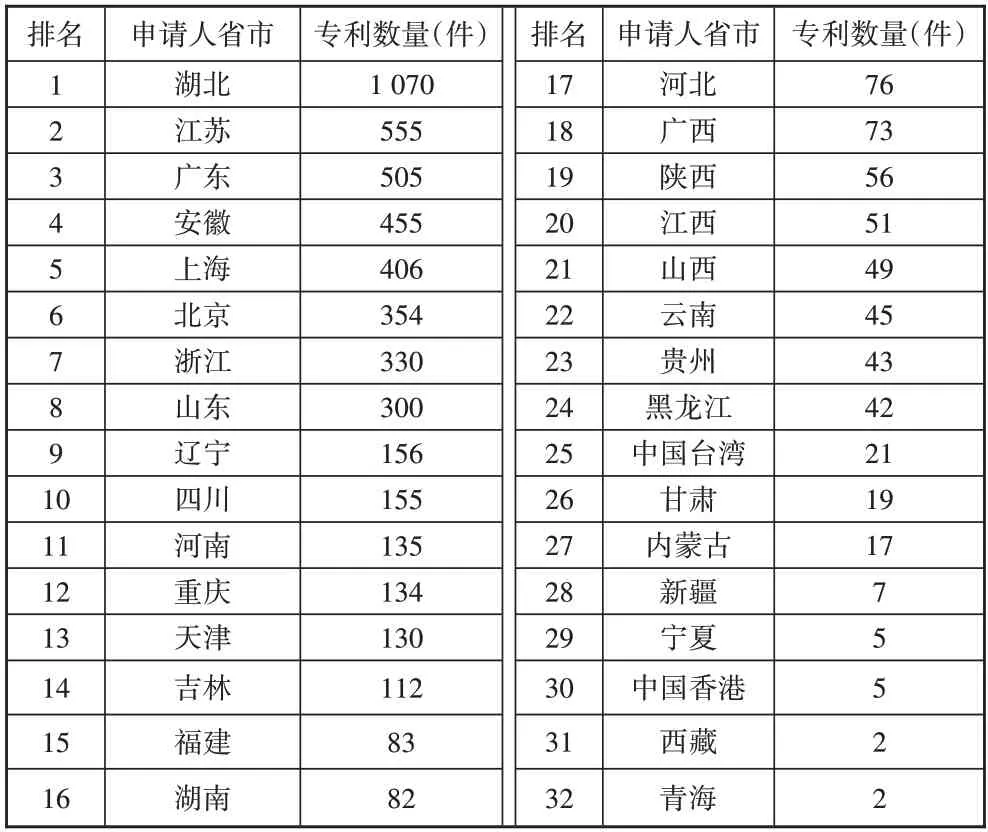

表1 為國內氫能汽車領域中專利申請地域分布表。從表1 可知,湖北省、江蘇省、廣東省在氫能汽車領域的專利申請量排在國內前3位,這些省份高度重視建立與完善產業政策體系,在利好政策的強力驅動下,當地的企業技術研發活動非常活躍,專利產出量高。

表1 國內氫能汽車領域中專利申請地域分布表

湖北省在氫能汽車領域的相關專利申請量最多,達1 070 件,排名第1 位。湖北省非常重視氫能產業發展,2020年出臺《關于進一步加快能源科技裝備產業發展的通知》,提出“以智能化、大型化、高溫高壓耐腐蝕為方向,支持加氫裂化、加氫精制、催化重整等石油加工裝備發展”“鼓勵質子交換膜燃料電池、固體氧化物燃料電池發電及分布式能源系統技術攻關。面向大規模制氫和加氫設施建設需求,積極研發制、運、儲、加全產業鏈裝備”“推動儲能裝備創新和示范應用”等有效引導推動氫能產業發展的一系列舉措。2022年底又出臺了《支持氫能產業發展的若干措施》,對氫能產業“制、儲、運、加、用”全鏈條的重點環節給予支持,氫能企業最高可獲得1 000 萬元獎勵。12 條氫能扶持政策有力地推動湖北打造氫能全產業鏈生態,全力搶占氫能產業新賽道,打造全國氫能產業發展高地。在武漢經開區,氫能汽車產業規模化初現。東風汽車集團股份有限公司、武漢綠動氫能能源技術有限公司、武漢市雄韜氫雄實業有限公司、武漢理工氫電科技有限公司、武漢眾宇動力系統科技有限公司等14 家氫能產業重點企業,已初步形成燃料電池、整車制造、檢驗檢測、制氫、加氫站運營、車輛運營等全產業鏈。

江蘇省以555 件的申請量排名第2 位。早在2019年8月,江蘇省工信廳、省發展改革委、省科技廳聯合印發了《江蘇省氫能汽車產業發展行動規劃》。2023年2 月,南京市工信局進一步發布了《南京市加快發展儲能與氫能產業行動計劃(2023—2025 年)》(簡稱《行動計劃》)。《行動計劃》提出,著力打造包括儲能產業上游原材料和基礎設備部件生產、中游技術系統集成、下游市場應用及回收再利用在內的完整儲能產業鏈架構,加速培育發展“制氫(以工業副產氫為主)—儲氫(以儲氫罐形式為主)—運氫(以低溫液氫、高壓氣氫運輸為主)—加氫(以加氫站為主)—用氫(以氫能汽車為主)”產業鏈,構建江北—江寧—溧水三大儲能產業集聚區,全力打造應用場景示范。江蘇省形成南京、常州、鹽城、揚州等整車生產基地,以及沿江八市零部件生產基地,擁有集汽車研發、生產、銷售、服務為一體的國內一流產業生態。氫儲運裝備、燃料電池電堆、氫循環系統、空氣壓縮機等氫燃料電池關鍵核心技術水平全國領先。

廣東省以505 件的申請量排名第3 位。2018 年6月,《廣東省人民政府關于加快新能源汽車產業創新發展的意見》提出要大力推進氫能汽車產業化,具體包括大力支持燃料電池系統及核心部件技術攻關、工程研究和產品開發;支持引進和開發先進氫燃料電池乘用車,加快推進氫能汽車產業化基地建設;建設氫能汽車商業運營示范區,重點在公共交通、物流等領域開展運營示范;積極探索因地制宜解決氫源問題,降低用氫成本。在政策和市場的雙輪驅動下,廣東省在氫能汽車產業鏈布局上,建立起不少優質企業和項目。例如,廣東國鴻氫能科技有限公司開發電堆產品,并聯合佛山市飛馳汽車制造有限公司、東風旅行車有限公司等共同研制了氫能源公交車并投入運營;佛山市泰羅斯新能源汽車氫動力系統有限公司和廣東愛德曼氫能源裝備有限公司鴻基創能科技(廣州)有限公司、深圳市南科燃料電池有限公司等在燃料電池堆核心材料取得突破;穩力(廣東)科技有限公司、廣東廣順新能源動力科技有限公司、深圳市氫藍時代動力科技有限公司”等在燃料電池系統實現了部分替代進口;深圳市凱豪達氫能源有限公司彌補了廣東省高效電解水制氫裝備的空白;廣東聯悅氫能有限公司等在粵西地區構建制氫加氫、氫能研究及產品檢測基地;佛山引進了北京科泰克科技有限責任公司儲氫罐項目、廣州黃埔區引進了上海舜華新能源系統有限公司儲氫及加氫設備項目。

廣西以73 件專利申請排名全國第18 位,可見廣西氫能汽車整體創新能力和水平偏低,基礎性技術積淀少,自主核心技術匱乏。

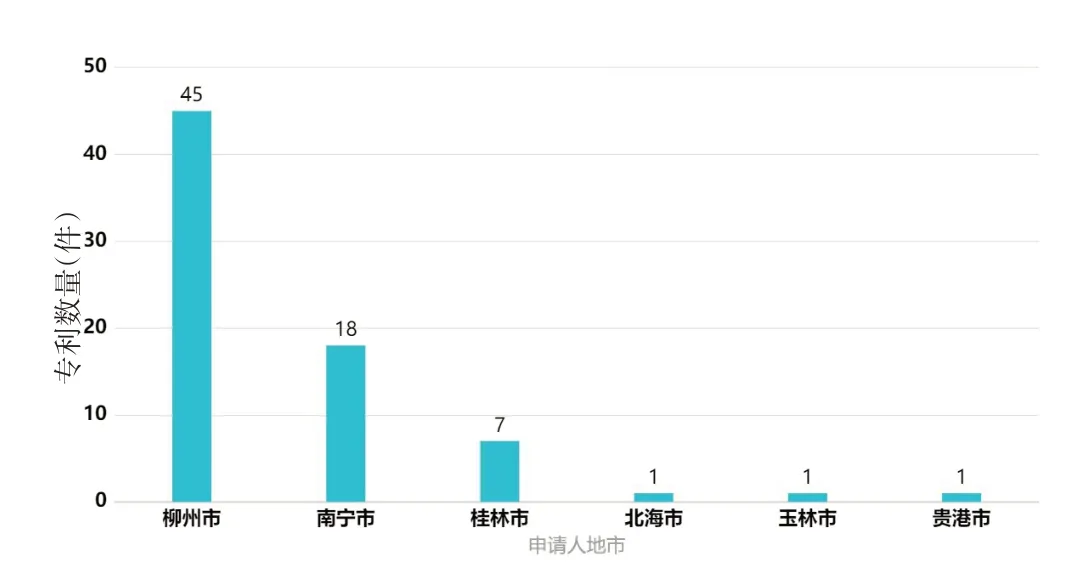

圖5 為廣西專利申請量排名地域分析。由圖5 可以看到,柳州市在氫能汽車領域的專利申請量遙遙領先于其他的地市,達到45 件,說明在氫能汽車領域,柳州市擁有最強的技術研發實力,這與柳州市擁有東風柳州汽車有限公司、廣西科技大學等氫能汽車研究機構有關。專利申請量排名第2 位和第3 位的分別為南寧、桂林。可見,在氫能汽車領域,區內目前柳州市具有一定的研發實力,但廣西并未形成輻射范圍較廣的產業帶,整體發展水平較低。

圖5 廣西專利申請量排名地域分析

1.4 氫能汽車領域專利主要申請人統計分析

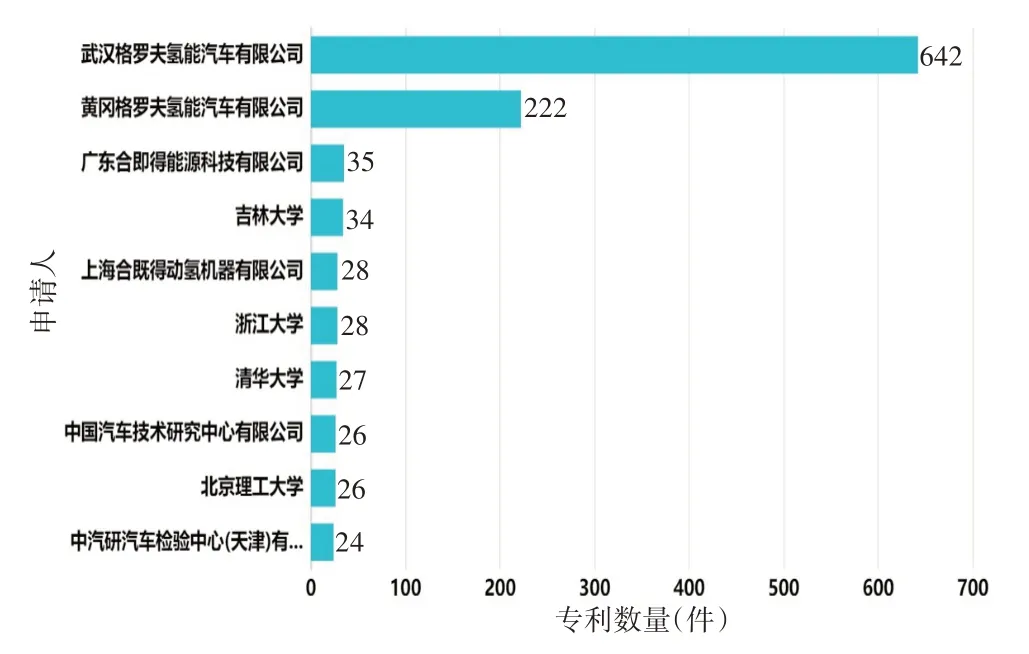

圖6 為國內氫能汽車領域中專利申請人統計圖(前10 位)。如圖6 所示,武漢格羅夫氫能汽車有限公司在氫能汽車領域的中國專利申請量排名第1位,達到642件。武漢格羅夫氫能汽車有限公司在全功率氫能動力系統、全新平臺架構、創新能量管理系統、輕量化車身、整車VCU 控制系統、熱管理技術等核心領域構建了技術壁壘,形成具有自主知識產權的核心專利技術。該公司在2020 年、2021 年連續兩年入圍“全國企業科技創新500強”。黃岡格羅夫氫能汽車有限公司在氫能汽車領域的中國專利申請量排名第2位,為222 件。黃岡格羅夫氫能汽車有限公司是武漢格羅夫氫能汽車有限公司開啟全國戰略布局的重要子公司。格羅夫研發的氫能乘用車搭載著氫燃料電池動力系統,車身結構采用碳纖維材料,續航里程可達1 000 km以上。廣東合即得能源科技有限公司在氫能汽車領域的中國專利申請量排名第3位。廣東合即得能源科技有限公司致力于氫能轉化技術、水基能源應用技術的創新、研發和產業化。該公司陸續研發并生產了高純動氫機、水氫發電機等氫能應用產品。此外,該公司以乘用車使用條件為設計目標,采用數字化設計分析技術、小功率組合原理提高甲醇水蒸氣重整制氫設備的效率與可靠性,將甲醇轉化成氫氣再供給燃料電池,解決了質子交換膜燃料電池中燃料供給的問題,并陸續研發、生產了體積小、智能化、重量輕的5 kW模塊、10 kW模塊等國內獨創的水氫燃料電池系統,其具有體積小、性能高、價格廉、純度高、排放無污染、性能穩定、持續運行時間長等特點。

圖6 國內氫能汽車領域中專利申請人統計圖(前10位)

通過專利申請人排名分析可知,武漢格羅夫氫能汽車有限公司、黃岡格羅夫氫能汽車有限公司和廣東合即得能源科技有限公司在氫能汽車領域處于領先地位,形成具有自主知識產權的核心技術,為企業在市場中增強自身競爭力打下了基礎。

圖7為廣西氫能汽車領域專利申請人統計圖(前10 位)。如圖7 所示,在廣西區內氫能汽車領域,東風柳州汽車有限公司的專利申請量排名第1位,為7件,該公司的專利申請主要涉及能源汽車驅動氫燃料電池包、氫能汽車能量管理控制方法、裝置、設備及存儲介質等。2022年9月,“東風”的乘龍M3氫能源產品交付中國石油化工集團有限公司,標志著廣西首批氫能商用車項目正式落地。“東風”乘龍憑借領先的第四代氫能源商用車,成為廣西氫能產業發展的有力推手。桂林電子科技大學的專利申請量排名第2位,為4件。桂林電子科技大學聯合了東風柳州汽車有限公司、廣西科技大學進行氫能汽車電池技術進行攻關。廣西氫朝能源科技有限公司的專利申請量排名第3 位,為3件,該公司的專利申請主要涉及氫燃料電池的制氫及發電技術。

圖7 廣西氫能汽車領域專利申請人統計圖(前10位)

2 廣西氫能汽車產業發展存在的不足及其對策

2.1 廣西氫能汽車產業發展存在的不足

通過上述分析可知,近年來在中國大陸申請的氫能汽車相關專利呈快速增長趨勢,反映出各創新主體在氫能汽車相關領域的研發熱情。廣西相對湖北、江蘇、廣東等省份而言,氫能汽車產業發展水平較低,主要體現在以下3 個方面:一是本土龍頭企業未能發揮“鏈主”作用。廣西專利申請量排名第1位的東風柳州汽車有限公司的專利申請量僅為7 件,與專利申請量為642 件的武漢格羅夫氫能汽車有限公司相比,專利申請量明顯不在一個量級上,可見本土龍頭企業在氫能汽車領域未能發揮重大帶動作用。二是未能形成多元互補的區域發展布局。柳州市氫能汽車領域的專利申請量明顯領先于其他地市,部分地市在這一領域無專利申請,可見廣西未能依據各地市優勢做到“聚中有散”,實現不同區域產業協調與錯位發展,打造多地、多元、互補的產業發展格局。三是產業整體研發能力薄弱。從申請主體來看,區內有研發實力的企業及高校較少,并且申請量與國內龍頭企業及高校相比差距較大;從專利申請量對比來看,區內專利申請量只占國內總量的1.3%,可見廣西在氫能汽車領域的技術研發方面研發實力薄弱,同時反映出廣西存在政策導向驅動力不足的問題。

2.2 促進廣西氫能汽車產業發展的對策

針對氫能汽車領域專利分析中廣西的不足之處,建議從以下幾個方面加以改善。一是加大力度培育氫能汽車領域的本土龍頭企業,扶持中小企業,引進知名企業。企業是創新的主體,一方面要加大對氫能汽車龍頭企業的扶持力度,引導龍頭企業發揮“鏈主”作用,加大中小企業專項資金的支持力度,同時拓寬其融資渠道,形成多元化投入機制,提高其創新能力及創新活躍度;另一方面要圍繞專業化和產業鏈開展招商,引進知名企業,帶動區內產業發展。二是謀劃氫能汽車發展布局。以柳州、南寧為核心,綜合集成資源、技術、人才、資金等各方面的要素,建設起跨地區、牽動能力強、規模化的氫能汽車產業協同發展體系,形成優勢互補、多點開花的產業發展格局。三是完善政策體系和激勵機制,激發創新活力。通過政策突破、體系完善等一系列改革創新手段,優化氫能汽車產業發展環境,促進技術轉移轉化效率,提高創新水平,逐步推動廣西氫能汽車產業高質高效發展。

3 結論

廣西是氫能源大省,工業基礎較為雄厚,2022 年全區工業副產制氫能力約24萬t,目前正處于新舊動能轉換、經濟轉型升級的關鍵階段。發展氫能汽車產業是廣西氫能資源優勢轉化成產業優勢的重要路徑,是助力工業、交通、能源等領域深度脫碳的重要支撐。本文利用IncoPat平臺專利數據研究分析了中國大陸地區的氫能汽車產業相關專利的申請趨勢、專利技術構成、專利地域分布、專利申請人等。研究結果表明,2013年以來廣西氫能汽車產業雖然得到了較快發展,但仍存在本土龍頭企業在氫能汽車領域創新方面未能發揮重大帶動作用、未能形成多地多元互補的產業發展格局、政策導向驅動力不足等問題。針對以上不足,本文建議政府加大力度培育氫能汽車領域的本土龍頭企業,扶持中小企業,引進知名企業,謀劃氫能汽車發展布局,完善政策體系和激勵機制,激發創新活力,促進廣氫能汽車產業高質量發展。本文的研究結果和建議對廣西氫能汽車產業創新研發和前瞻布局、實現產業升級有著重要的指導意義。