基于CNKI 的術中壓力性損傷護理研究文獻計量學分析

金 愉,王 萃,趙 峰

(吉林大學中日聯誼醫院圖書館1,手術室2,吉林 長春 130033)

美國國家壓瘡咨詢小組于2016 年4 月發布聲明將“壓力性潰瘍(pressure ulcer)”重新命名為“壓力性損傷”[1],其定義不再單指有創損傷。手術中由于麻醉、患者基礎疾病、手術時間、體位等多種相關因素的存在,手術患者是壓力性損傷的高危人群,國內外多部指南中也明確提出相同觀點[2,3]。術中獲得性壓力性損傷在所有醫院內獲得性壓力性損傷占比較大,因此有效控制及預防術中獲得性壓力性損傷是臨床醫護人員亟需解決的實際問題[4]。但現階段國內外針對術中獲得性壓力性損傷的權威指南或指導性護理文件較少,基于此,本研究通過對2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究的相關文獻進行計量學分析,對近10 年術中壓力性損傷護理研究進展進行歸納與分析,為術中壓力性損傷護理的科學研究和臨床應用提供依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源 選擇CNKI 數據庫作為數據檢索源進行資料收集,確定主題詞為“術中壓力性潰瘍OR 術中壓瘡OR 術中壓力性損傷OR 術中獲得性壓力性損傷”精確檢索。文獻發表時間限定為2010 年1 月1 日-2019 年12 月31 日,被引年限定為2010-2019年。

1.2 方法 將檢索的中文文獻導入Microsoft Excel 建庫,文獻基本信息主要包括題名、作者、文獻來源、發表年、期、頁碼、關鍵詞、發文機構、摘要、被引頻次等。逐篇審核文獻題名、關鍵詞、摘要,排除重復文獻、學位論文、會議論文、短篇報道、會議通知、文題索引以及與主題無關或相關性偏離的文獻。

2 結果

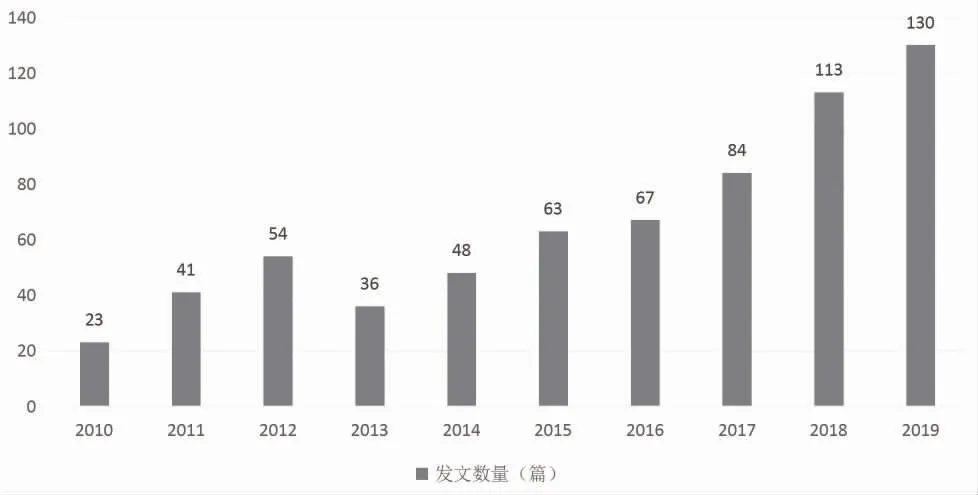

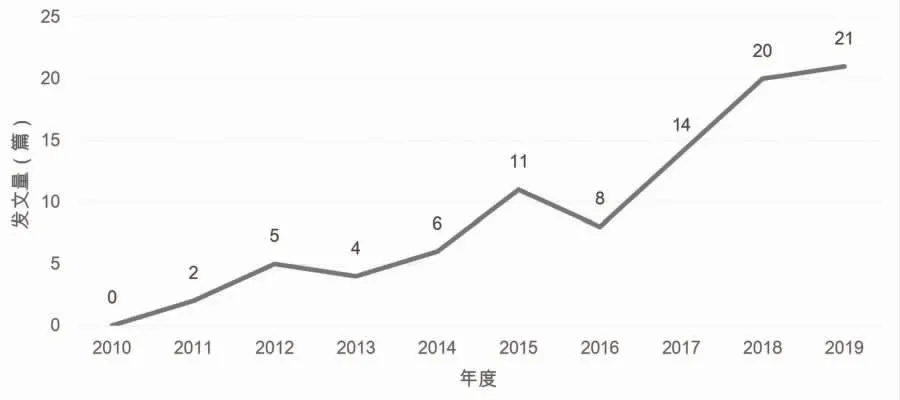

2.1 發文數量及年度分布 獲得有效文獻659 篇,2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究相關文獻的發表數量總體呈逐年上升趨勢,其中2010 年最少,為23 篇,占總發文數量的3.49%;2011-2012 年呈穩定增長趨勢;2013-2014 年有所下降進入平臺期;2015-2017 年文獻發表數量呈穩定增長趨勢,年均約71.33 篇;2018 年后相關主題的發文數量呈現快速增長趨勢,突破100 篇;2019 年最多,達到130 篇,占總發文數量的19.73%。年發文數量分布見圖1。

圖1 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究文獻發文數量分布

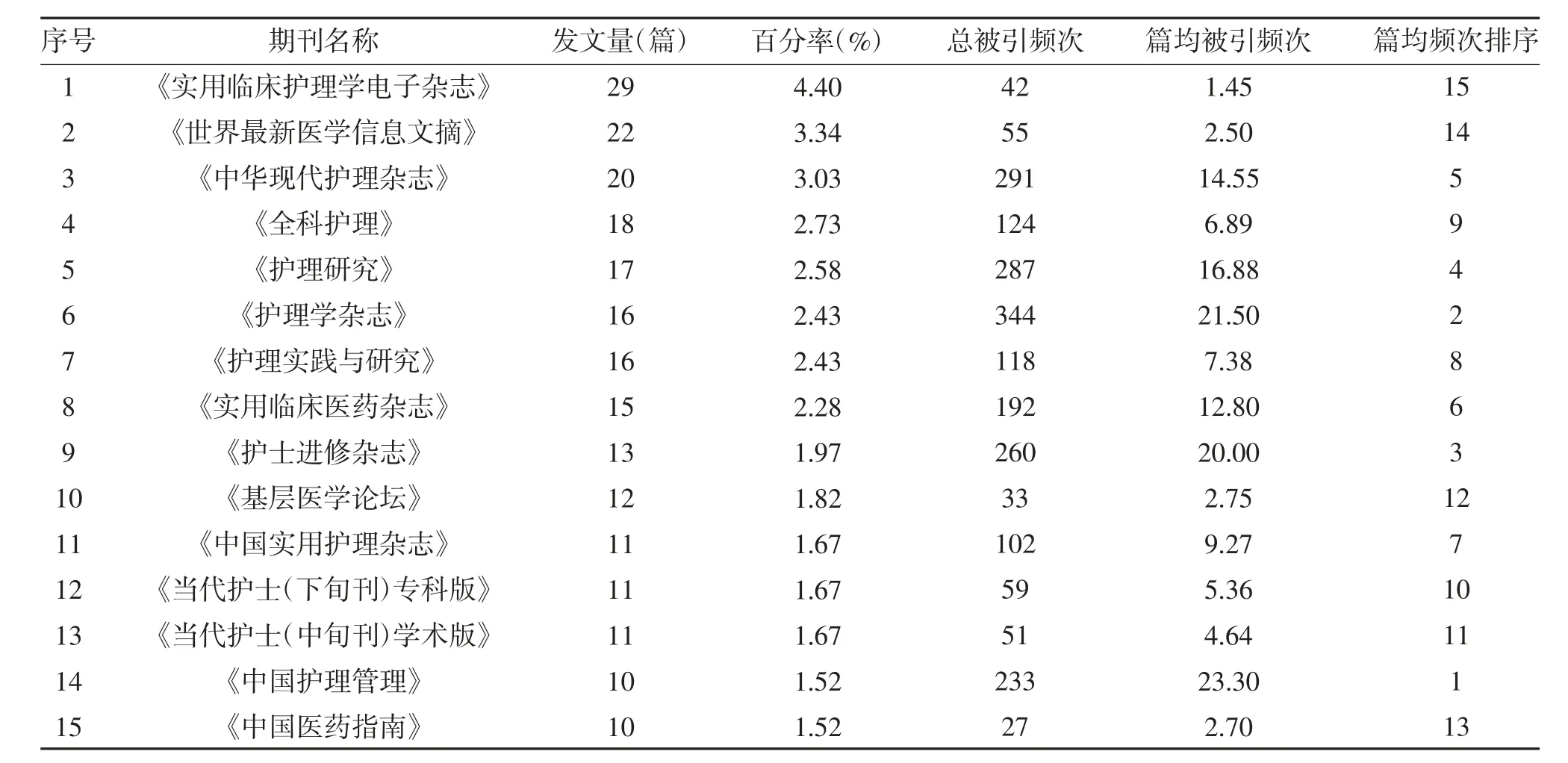

2.2 發文期刊分布 659 篇術中壓力性損傷護理研究相關文獻發表在國內203 種期刊上,發文量≥10 篇的期刊有15 種,占期刊總數的7.39%;發文量僅為1 篇的有102 種期刊,占期刊總數的50.25%。其中,《實用臨床護理學電子雜志》發文量最多,為29 篇,占發文總量的4.40%,見表1。

表1 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究文獻期刊分布情況(發文量≥10 篇)

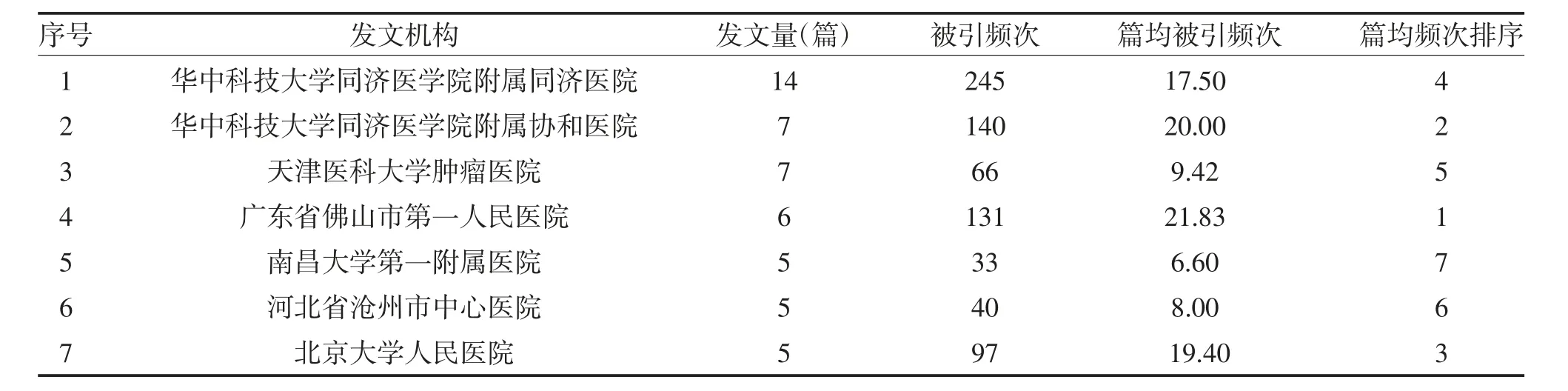

2.3 發文機構分布 第一作者發文數量最多的機構是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院(14 篇),其次是華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院和天津醫科大學腫瘤醫院,各7 篇;從篇均被引次數來看,排名靠前的機構分別是廣東省佛山市第一人民醫院(21.83 次/篇)、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院(20.00 次/篇)、北京大學人民醫院(19.40 次/篇),見表2。其中,華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院和天津醫科大學腫瘤醫院的文章發表于2011 年,是較早的關注術中壓力性損傷護理相關研究的機構。

表2 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究文獻發文機構分布情況(發文量≥5 篇)

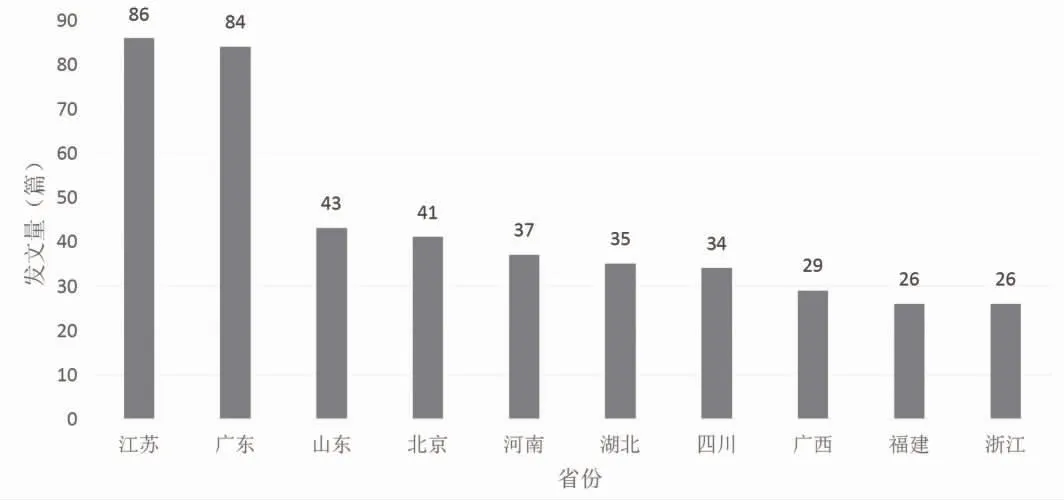

2.4 發文作者情況 659 篇術中壓力性損傷護理研究相關文獻中,作者總數為1657 名,文獻作者人數最少為1 名,最多為11 名,其中246 篇為作者獨立完成,413 篇為2 名及以上作者合作完成的,合作率為62.67%,合作度為2.51。以作者身份發文最多的是趙體玉(10 篇),作者單位是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院;以第一作者身份發文最多的是宋輝(5 篇),作者單位是天津醫科大學腫瘤醫院;以第一作者身份發文量3 篇的共有4 名,以第一作者身份發文量2 篇的共有35 名,其余572 名第一作者僅發表文獻1 篇,占全部第一作者的90.94%。納入本分析的第一作者分布于國內29 個省、直轄市以及自治區,平均發文量為22 篇,高于等于平均值的有11 個省、直轄市以及自治區,年發文量地區分布見圖2。

圖2 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究文獻發表量前10 名地區分布情況

2.5 基金資助情況 659 篇術中壓力性損傷護理研究相關文獻中,有基金項目支持的91 篇,占13.81%,見表3。基金支持發文量變化趨勢見圖3,基金支持發文量地區分布見圖4。

圖3 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究基金支持發文量變化趨勢圖

圖4 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究基金支持發文量地區分布圖

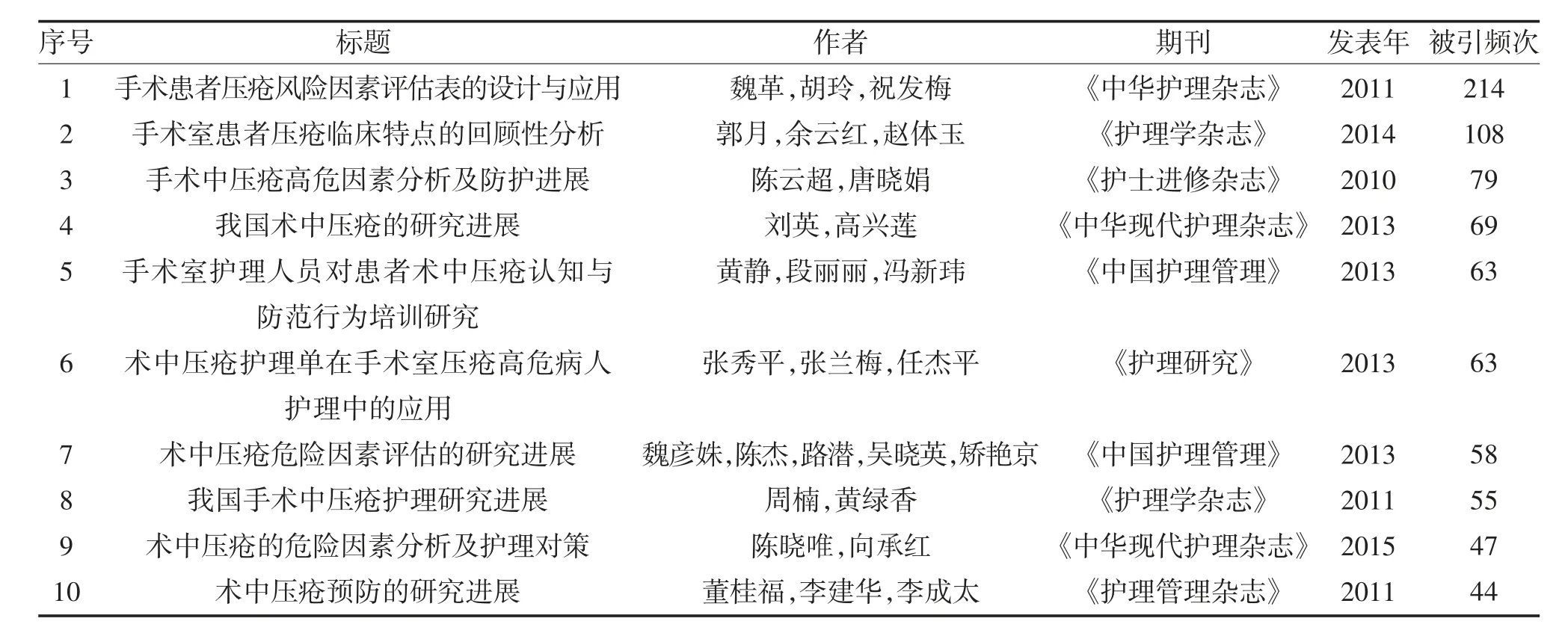

2.6 文獻被引頻次 659 篇術中壓力性損傷護理研究相關文獻中,有554 篇被引用,占87.07%,被引頻次共計4628 次,單篇被引頻次最高的為214 次,被引頻次前10 位的論文見表4。被引頻次≥50 次有8 篇,占比1.21%;被引20~50 次的有59 篇,占比8.95%;被引10~20 次的有82 篇,占比12.44%;被引頻次<10 次的有415 篇,占比62.97%;被引頻次為0的有105 篇,占比15.93%。文獻發文時間的先后影響其被引頻次,因此不排除存在統計結果偏倚,被引頻次統計排名前10 的被引論文見表4。

表4 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究排名前10 被引論文

2.6 關鍵詞分布 對659 篇術中壓力性損傷護理研究相關文獻進行關鍵詞詞頻統計,累計有關鍵詞2601 個,篇均關鍵詞4 個。經過清洗數據,合并相同意思的關鍵詞,共提取關鍵詞894 個。采取普賴斯公式得出高頻詞閾值,公式為。Nmax為關鍵詞的頻次最高值,統計“壓瘡”最高頻次為236 次,可得高頻詞閾值為12,獲取核心關鍵詞28個,見表5。

表5 2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究高頻關鍵詞分布情況

3 討論

壓力性損傷作為醫療護理服務質量評價的重要指標,是國內外學者重點關注的領域[5-7]。手術患者是醫院內壓力性損傷的高風險人群[8]。手術患者術后72 h 內發生的組織損傷稱為術中獲得性壓力性損傷,一旦發生,一方面增加患者醫療費用,造成醫療資源的消耗,另一方面增加患者并發癥的發生風險,降低患者生活質量[9]。通過術中壓力性損傷護理相關文獻計量分析,可以較為全面地反映這一研究領域的現狀和發展趨勢。

本研究中通過對2010-2019 年我國術中壓力性損傷護理研究發文統計顯示,國內術中壓力性損傷護理研究處于早期發展狀態。2010-2019 年術中壓力性損傷護理相關期刊文獻共檢索到659 篇,相關研究年發文量10 年間雖有波動,但總體呈現增長趨勢,并于2018 年后呈現快速增長,2019 年發表文獻達到130 篇,是2010 年發文量的5.65 倍,發展前景良好,值得關注。本研究所納入的659 篇文獻發表在國內203 種期刊上,50.24%的期刊僅刊文1 篇,說明該領域發文期刊總體分布較分散。期刊發文量≥10 篇共有15 種,這15 種期刊刊發了近10 年我國術中壓力性損傷護理研究35.05%的文獻,是該領域學術交流和傳播的重要平臺。但這15 種期刊中屬于2019 年中國科技核心期刊的僅6 種,包括《中華現代護理雜志》《護理研究》、《護理學雜志》《護士進修雜志》《中國實用護理雜志》《中國護理管理》,期刊發文量分別為20、17、16、13、11、10 篇,篇均被引頻次分別為14.55、16.88、21.50、20.00、9.27、23.30次。發表于護理核心期刊的論文占比較低,分析其原因在于我國術中壓力性損傷護理研究處于早期發展階段,研究內容深度不夠,研究切入點局限,研究方案創新性不足,研究水平、論文質量較低[10,11]。在日后的研究過程中應更多的立足于手術患者術中壓力性損傷的具體問題,結合創新點精準立意,提高整體研究水平和論文質量。

此外,國內2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究地區分布廣泛但缺乏均衡性。文獻的地區分布結果顯示,659 篇文獻分布于全國30 個省、直轄市及自治區,除港澳臺地區外,還未獲取到西藏自治區符合納入標準的文獻。其中,江蘇省(13.05%)、廣東省(12.75%)、山東省(6.53%)、北京(6.22%)等地區發文量較多,而青海省(0.02%)、寧夏回族自治區(0.03%)、海南省(0.05%)等地區發文量較少,表明近10 我國術中壓力性損傷護理研究地區分布廣泛,但缺乏均衡性[12]。存在差異的原因可能與各省市的人口數量、人口密度、經濟發展、政策扶持、醫療發展水平、人才狀況、科研水平、基金資助的重點及扶持力度等有關。地域發展不均衡,不利于患者術中壓力性損傷護理整體水平的全面提高,應對相應地區相關專業進行重點關注與扶持[13,14]。另外,2010-2019 年術中壓力性損傷護理研究獲得基金項目支持呈現逐年上升趨勢,但總體獲得基金資助的項目數量較少,尤其是國家級基金項目僅3 篇,可見該領域研究雖科研關注度逐年增高,但科研支持力度仍較低,科研質量仍有待提高[15];另一方面,基金項目支持地區分布不均,其中廣東省15 篇、湖北省11 篇、上海市10 篇,與這些地區經濟較發達、科研投入較高有關。同時也可以看到廣東省發文量也較高,說明基金資助能夠在極大程度上引導研究領域的發展并促進其進步,因此可以通過增加研究相對滯后、薄弱地區基金資助的數量及力度促進相應學科的發展[16,17]。

本研究中2010-2019 術中壓力性損傷護理研究作者合作度高,且核心期刊發表文獻合作作者比例高于獨立作者文獻,文獻作者合作形式主要以醫院內部各科室合作為主,不同機構間合作相對較少,高產作者間合作度低。各地區研究者應加強機構間合作,從而激發學術融合創新,促進術中壓力性損傷護理研究領域的快速發展。進一步對比分析發現,被引頻次前10 位的論文中高產作者占比較低,反映出目前高產作者的研究并未得到廣泛使用,學術影響力范圍不廣,有待提高[18]。同時,對2010-2019 術中壓力性損傷護理研究關鍵詞分析可以看出,文獻研究熱點目前集中在護理、預防等方面,文章涉及壓力性損傷的早期監測、特殊體位、風險管理與循證護理等,對于壓力性損傷危險因素的研究以及損傷評估量表等研究發文量較少,但是高被引頻次論文基本集中在這兩個方面,說明研究者對于相關領域關注,但未形成高質量的研究成果,特別是目前亟需解決沒有適合于我國使用的術中壓力性損傷評估量表問題,應加強該領域的研究[19,20]。另一方面,對于術中壓力性損傷預防材料使用的研究也逐漸增多,主要集中在對于預防材料效果的研究上,但是研究方案設計并不統一,結論也存在差異。

綜上所述,我國術中壓力性損傷護理研究領域尚未形成核心,未來手術室等相關專業人員應加強對該領域的關注,增加合作交流,提高研究質量,深化研究成果,共同推進國內術中壓力性損傷護理研究的發展。