火針聯合中藥熏蒸治療原發性皮膚淀粉樣變的臨床療效及對臨床癥狀的影響

彭海英

(金溪縣中醫院皮膚科,江西 金溪 344800)

原發性皮膚淀粉樣變(primary cutaneous amyloidosis,PCA)為臨床常見慢性代謝性皮膚病,以淺層真皮淀粉樣蛋白沉積為主要特征,多伴有丘疹、瘙癢、增生等癥狀表現,對患者外形美觀及生活質量造成了嚴重影響[1,2]。目前,PCA 病因未明,臨床尚無特效治療方案,現有西醫療法諸多,但整體獲益有限,存在一定復發風險[3,4]。而中醫作為我國傳統醫學,其藥物種類豐富,且作用靶點多、應用方式靈活,在多種皮膚病治療中均具有較好的療效,可為該病治療提供更多選擇。現階段,火針與中藥熏蒸均為PCA 常用中醫外治療法,其中,火針可集毫針與艾灸功效為一體,通過局部刺激發揮活血通絡作用,達到潤燥止癢目的,對多種皮膚病癥均具有良好改善效果[5,6]。中藥熏蒸則是利用煎煮藥物產生的氣體熏蒸皮膚,借助其溫濕效應,促使皮膚充分吸收,以發揮調和營衛、祛風止癢等功效[7,8]。目前為止,臨床關于火針聯合中藥熏蒸治療PCA 的研究報道尚不多見。對此,本研究選取2020 年3 月-2022 年3 月金溪縣中醫院皮膚科收治的80 例PCA 患者,觀察火針聯合中藥熏蒸治療PCA 的臨床療效及對癥狀的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年3 月-2022 年3 月金溪縣中醫院皮膚科收治的80 例PCA 患者,行隨機數字表法分為對照組(40 例)與觀察組(40 例)。對照組男25 例,女15 例;年齡22~65 歲,平均年齡(37.52±6.12)歲;病程3 個月~5 年,平均病程(2.16±1.04)年;觀察組男26 例,女14 例;年齡22~66 歲,平均年齡(37.55±6.09)歲;病程3 個月~5 年,平均病程(2.08±1.12)年。兩組性別、年齡、病程比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。所有患者均對本研究知情且自愿參加。

1.2 納入和排除標準 納入標準:①符合PCA 診斷標準;②病歷資料完整;③無藥物禁忌;④入組近2 周未服用激素類藥物。排除標準:①系統性皮膚淀粉樣變者;②合并其他皮膚疾病者;③妊娠及哺乳期患者;④皮損部位存在破潰、滲出、感染者;⑤瘢痕體質者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 采用火針治療,局部消毒后,取細火針(直徑0.5 mm)于酒精燈處燒紅,隨后垂直刺入皮損處,進針需迅速、精準,以0.2 cm 針距行密刺法,1 次/d,30 min/次,連續治療4 周。

1.3.2 觀察組 在對照組基礎上加用中藥熏蒸治療,取苦參30 g、大風子30 g、白鮮皮30 g、地膚子30 g、土荊皮30 g、蛇床子30 g、枯礬15 g、大青葉15 g、莪術20 g、三棱20 g、法半夏15 g、白芥子15 g、膽南星15 g、水蛭10 g,加水煎煮后,通過中藥熏蒸儀進行熏蒸治療,溫度38 ℃~43 ℃,加罩熏蒸40 min,1 次/d,連續治療4 周。

1.4 觀察指標 比較兩組臨床療效、主觀癥狀(皮損、瘙癢)、皮膚病生活質量指數表(DLQI)評分、不良反應(皮膚干燥、灼痛、感染、毛細血管擴張等)、復發率(治療后6 個月)。臨床療效:治愈:皮損消退,瘙癢消失;顯效:皮損消退面積≥60%,瘙癢明顯減輕;有效:皮損消退面積≥30%,瘙癢緩解;無效:未達以上標準。總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。主觀癥狀:采用視覺模擬評分(VAS)[9]對患者瘙癢程度進行評定,總分0~10 分,分數越高表示瘙癢癥狀越嚴重;參考銀屑病面積和皮損嚴重程度評分(PASI 評分)[10]標準,對患者皮損癥狀進行評定,包括皮損面積與皮損嚴重程度,總分0~72 分,分數越高表示皮損癥狀越嚴重。DLQI[11]:共10 個問題,總分0~30 分,分數越高表示皮膚問題對生活的影響越嚴重。

1.5 統計學方法 采用SPSS 21.0 軟件處理數據,計量資料以(±s)表示,行t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗,P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

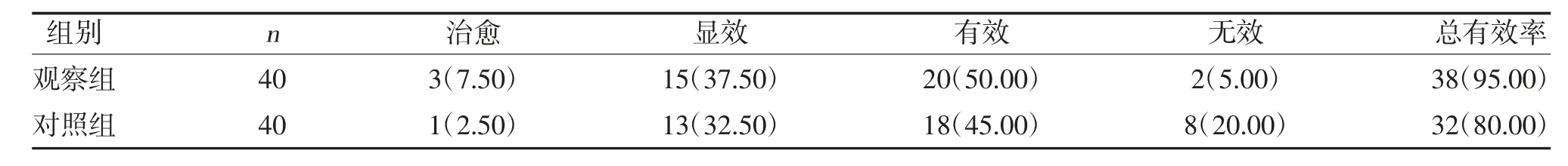

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組總有效率高于對照組(χ2=4.114,P=0.043),見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n(%)]

2.2 兩組主觀癥狀比較 兩組治療后瘙癢、皮損評分均低于治療前,且觀察組瘙癢、皮損評分低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組主觀癥狀比較(±s,分)

表2 兩組主觀癥狀比較(±s,分)

注:與同組治療前比較,*P<0.05

2.3 兩組DLQI 評分比較 兩組治療后DLQI 評分低于治療前,且觀察組DLQI 評分低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組DLQI 評分比較(±s,分)

表3 兩組DLQI 評分比較(±s,分)

注:與同組治療前比較,*P<0.05

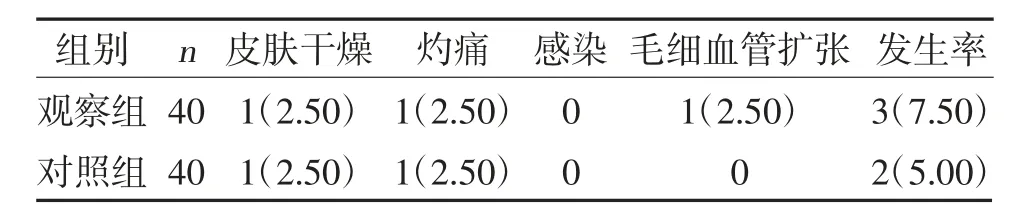

2.4 兩組不良反應比較 兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(χ2=0.213,P=0.644),見表4。

表4 兩組不良反應比較[n(%)]

2.5 兩組復發率比較 治療后6 個月,觀察組復發率為2.50%(1/40),對照組復發率為15.00%(6/40),組間比較,差異有統計學意義(χ2=3.914,P=0.048)。

3 討論

PCA 可歸于中醫“松皮癬”范疇,其病因多與臟腑功能失調、外感六淫等原因有關,臟腑失調可致脾氣運化下降,肝腎陰血不足,則氣血運行不暢,加之外邪入侵,風濕之邪郁結皮膚,日久脈絡瘀阻而發病[12,13]。故,“絡脈瘀阻”為該病重要病機,當以“祛瘀通絡”之法施治。火針為傳統中醫療法,可通過密刺病灶軟化皮損,同時借溫熱之力,疏通局部經絡,以改善氣血運行,促使皮損組織代謝,發揮潤燥、止癢、修復等功效[14,15]。中藥熏蒸則是以熱藥蒸汽為治療因子的綜合療法,一方面,該法可通過熏蒸促使血管擴張,加速肢體靜脈與淋巴回流,以改善其局部組織的營養與機能[16,17];另一方面,方中苦參、大風子、白鮮皮、地膚子、土荊皮、蛇床子、法半夏等藥材具有清熱祛風、燥濕止癢的功效,枯礬、大青葉則屬清熱解毒、涼血消斑之良藥,莪術、三棱、水蛭可破血行氣,白芥子、膽南星則具有良好的散結消腫、息風定驚之效,以上藥力配合熏蒸可快速透過皮膚、腧穴,直至經絡血脈,促使風疹邪毒隨汗而解,達到調和營衛、祛風止癢功效[18,19]。

本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組(P<0.05),提示火針聯合中藥熏蒸治療PCA 療效突出。分析認為,火針具有化瘀散結、消腫止痛、除濕止癢等功效,于此同時,其操作可破壞局部皮膚防御屏障,有利于中藥薰蒸藥效的快速吸收,二者聯合應用可進一步增強藥物的藥效作用,促使療效提升[20,21]。治療后,兩組瘙癢、皮損評分均低于治療前,且觀察組瘙癢、皮損評分低于對照組(P<0.05),表明火針聯合中藥熏蒸可有效改善患者的瘙癢及皮損癥狀。究其原因,火針可破壞乳頭層神經末梢,減少皮損區域的神經數量,進而降低機體神經敏感性,緩解瘙癢等癥狀感受[22]。而中藥熏蒸可加速機體血液循環,促進代謝產物的排出,對風團樣丘疹、增生等具有積極改善作用,與火針聯合應用,可進一步增強其活血化瘀、通絡止癢功效,有助于PCA 癥狀的快速緩解[23]。本研究顯示,治療后,兩組DLQI 評分低于治療前,且觀察組DLQI 評分低于對照組(P<0.05),表明火針聯合中藥熏蒸可改善患者的生活質量,這與其主觀癥狀的改善存在直接關聯。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),可見火針聯合中藥熏蒸不增加不良反應,具有良好的安全性。究其原因,中藥熏蒸避免了藥物口服對消化系統的影響,減輕了肝腎負擔,同時緩解了藥物浸泡對皮膚的直接刺激,可在保證藥物利用度的同時,降低用藥風險,安全性高[24]。本研究還顯示,觀察組復發率小于對照組(P<0.05),提示火針聯合中藥熏蒸可有效降低PCA 的復發率。

綜上所述,火針聯合中藥熏蒸治療PCA 療效肯定,可有效緩解患者的瘙癢、皮損癥狀,改善其生活質量,且復發率低,安全性好,值得臨床應用。